產品內分工視角下中國對外貿易的環境效應研究

----基于污染密集產業面板數據的實證分析

田 野

(中南財經政法大學 工商管理學院, 湖北 武漢 430074)

20世紀90年代以來,隨著全球化的不斷深入發展,國際貿易領域出現國際產品內分工這一新的分工形式,國際產品內分工將產品生產過程中所包含的不同工序、環節和流程分散到不同國家進行,伴隨產品內分工而出現的中間品貿易在很大程度上促進了全球貿易的增長。對于中國而言,基于國際產品內分工的產品內貿易已經成為中國對外貿易中極為重要的組成部分和增長動力。隨著國際貿易規模日趨擴張,由此產生的環境問題也備受人們的關注,貿易與環境之間的聯系已經越來越緊密。改革開放以來,中國的對外貿易一直在迅速增長,這種對外貿易的增長之勢在中國加入世界貿易組織之后更加明顯,即便經歷了美國金融危機,中國的對外貿易仍一直保持著較為強勁的發展勢頭。然而隨著對外貿易對于中國經濟增長的貢獻率不斷提高,經濟增長與環境之間的矛盾也日益凸顯,資源的供給成本上升、生態環境日趨惡化,已成為中國經濟發展中的巨大環境壓力。在此背景下,研究貿易和環境問題對于正確處理兩者的關系和實現貿易與環境的協調發展顯得尤為重要。中國的對外貿易到底是導致了環境的惡化還是改善了環境?國際產品內分工所引發的對外貿易和外商直接投資到底給中國帶來了怎樣的環境效應?這將是本文重點研究的問題。

一、相關文獻述評

關于貿易自由化和環境的關系問題,國際學術界普遍認為短期內貿易導致環境惡化,但對其長期后果則存在兩種觀點:貿易有害論和貿易有益論。貿易有害論的觀點是:貿易擴大了經濟活動規模,不僅過多地消耗了可再生資源,而且增加了對不可再生資源的利用,造成環境惡化,同時貿易自由化使發展中國家為了獲得比較優勢而不斷降低環境標準,這對發展中國家的環境非常不利;貿易有益論則認為:貿易自由化能提高環境資源配置效率,推動經濟增長和福利水平的提高,進而增加用于環境保護的資本以促使環保技術擴散,有利于環境問題的治理和改善。綜合這兩種觀點,以Grossman & Krueger為代表的一批學者認為貿易自由化對環境的影響是多方面的,是各方面相互作用共同產生的綜合效應,因此貿易自由化對環境的最終結果不能一概而論,要視情況而定,而且在不同的發展階段,其影響結果也不一樣。Grossman & Krueger在研究北美自由貿易區時首次提出貿易環境效應的基本分析框架,將自由貿易的環境效應分解為規模效應、結構效應和技術效應三者,從此它也成為了學術界研究自由貿易的環境效應問題最為典型的基本分析框架[1]。基于自由貿易的“環境三效應”分析框架,諸多學者利用不同的方法和數據研究了自由貿易對環境的影響。在實證研究方法上,除了ACT計量模型和一般均衡(CGE)模型以外,Dean根據貿易與增長、環境庫茲涅茨曲線等理論構建了聯立方程,基于中國各省的面板數據進行實證研究表明:從貿易條件角度看,雖然自由貿易在短期內使環境惡化;但是從長期來看,自由貿易引致的收入增加緩和環境惡化的壓力,總體上凈效應為正,也就是說,自由貿易有利于中國環境的改善[2]。

近年來,國內學者對環境約束下的中國對外貿易問題也進行了相關研究。劉林奇通過實證分析認為技術效應對于環境污染的降低效應不足以抵消規模效應對中國環境污染的增加效應[3]。彭水軍和劉安平基于一個開放經濟系統的環境投入產出模型,利用中國1997—2005年可比價投入產出表以及環境污染數據,測算出了包含大氣污染與水污染在內的四類污染物歷年的進出口含污量和污染貿易條件[4]。何潔通過建立聯立方程系統,利用1993—2001年的中國省級面板數據分析了貿易開放對SO2排放的影響,分析結果表明出口增加排放而進口減少排放,國際貿易的規模效應使污染排放增加,結構效應的影響較小,而技術效應提高了污染治理技術水平,從而減少了污染排放[5]。從現有的研究文獻來看,目前國內對于環境和貿易自由化關系的研究主要集中在貿易自由化的環境效應和環境規制的貿易效應,而從產品內分工視角進行貿易自由化和環境問題研究的文獻相對較少。李斌和彭星從全球價值鏈視角,研究了中國對外貿易中的碳排放效應[6]。劉婧利用ARMA模型對一般貿易與加工貿易的環境效應比較研究,認為和一般貿易相比,加工貿易與環境污染的關系更加密切[7]。李小平在基于垂直專業化分工的情況下, 構建了中國的環境投入產出模型, 并采用OECD 提供的中國投入產出表, 對中國進出口中隱含的CO2進行了估算,結果表明在中國出口中隱含的CO2排放比重逐步增加[8]。

本文在現有文獻的研究成果之上,以貿易自由化帶來的環境三效應為基礎,以污染密集產業的出口污染水平作為主要研究對象,以產品內分工和貿易為視角,采用1995—2009年中國污染密集產業的面板數據,通過對在國際產品內分工背景下污染密集產業的出口污染效應進行實證分析,考察產品內分工對于中國對外貿易與環境的影響。

二、 理論模型

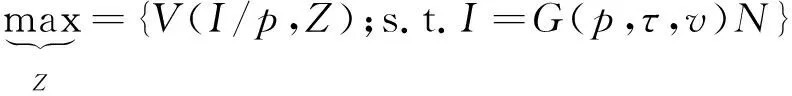

Copeland & Taylor構建了污染供給和需求之間的基礎理論模型,提出了基于代表性公民福利最大化的政府行為下的污染供給模型構建方法,但并沒有涉及到產品內分工等一系列因素[9]。戴翔將產品內分工和外資引入到該模型[10],本文主要沿用改進后的模型,作出進一步拓展。在此模型中,政府的環境規制是內生的,消費者對環境質量的要求會隨著人均收入水平的增加而相應提高,這會促使政府提高對環境的管制標準。政府對環境污染管制政策的選擇,實際上就是要通過確定污染稅來達到一個最優的污染水平,以期實現代表性公民的福利最大化,即政府確定的最優污染水平:

(1)

在式(1)中,間接效用函數V是以實際收入水平和環境污染水平(污染供給)表示的函數[注]在Copeland & Taylor污染供給模型中,代表性公民的福利水平可以用間接效用函數表示為V=u(I/p)-γZ,間接效用函數V是實際收入水平和環境污染水平的一階線性函數。;I/p 反映一國的實際收入水平;Z為環境污染水平;G(p,τ,v)為一國總收入水平;G是產出的價格指數p、最優污染稅τ和該國的要素稟賦狀況v三者的函數;而N為該時期本國的公民總數。

基于以上模型,如果一國參與了國際產品內分工,在新的分工模式下,一國的產品Y的生產函數可以表示為:

Y=(1-g)F(L,K,m)

(2)

其中,F(L,K,m)為在沒有環境規制下的產品Y的最大產出,而g表示在有環境規制后生產產品Y的要素用于環境治理或者污染減排上的比率。其中產品Y的生產要素主要有三種,m∈[0,1],表示產品Y在生產中所需要投入的中間投入品,L為勞動投入,K為資本投入。由于資本投入分為國內資本投入Kd和國際資本投入Kf兩部分,而且假定一國的資本投入尤其是國際直接資本投入是由國際間產品內分工程度VS所引發,則資本投入K可以表示為Kd、Kf和VS的函數。

由式(2)得到污染排放水平:

Z=φ(g)F(L,K,m),其中g∈[0,1]

(3)

如果令φ(g)=(1-g)1/α,則產品Y的生產函數可重新寫為:

(4)

如果把Z和F看做是生產Y時的兩種投入要素,則式(4)就是一個Y關于Z、F的柯布-道格拉斯生產函數。若政府征收的污染稅為τ,產品Y的國內相對價格為p=tn(其中1/t是對貿易壁壘的衡量,n是該國的貿易條件),在產出既定的條件下,生產者要滿足成本最小化的條件是Z/Y=ap/τ。由于Z代表污染水平而Y代表產品產出量,因此Z/Y即單位產出的污染排放量,可以反映生產Y的污染效應,用z來表示。則:

式(5)即為發生產品內分工之后一國出口貿易污染效應的方程。從中國實際的現狀考慮,本文以國民收入水平來替代政府的環境規制,則出口的污染效應便可以由該國的要素稟賦、中間產品貿易、人均收入水平、貿易條件以及貿易壁壘等為主要解釋變量的函數進行估計。

三、 實證模型構建和數據選取

隨著中國參與產品內分工程度的不斷加深,中國大部分的出口貿易增長均來自以加工貿易為主要表現形式的產品內貿易,而且外資企業正是中國加工貿易的主體力量。中國出口貿易的增長也帶來了顯著的環境效應,尤其是環境的貿易規模效應。因此用以上理論模型能夠較好地解釋中國目前參與產品內貿易的現狀。本文將在上述理論模型的基礎上,構建相應的計量模型,以1995—2009年間17種污染密集產業的面板數據,對影響中國出口貿易污染密集度的主要影響因素進行實證分析。

1. 污染密集產業的VSS值測算

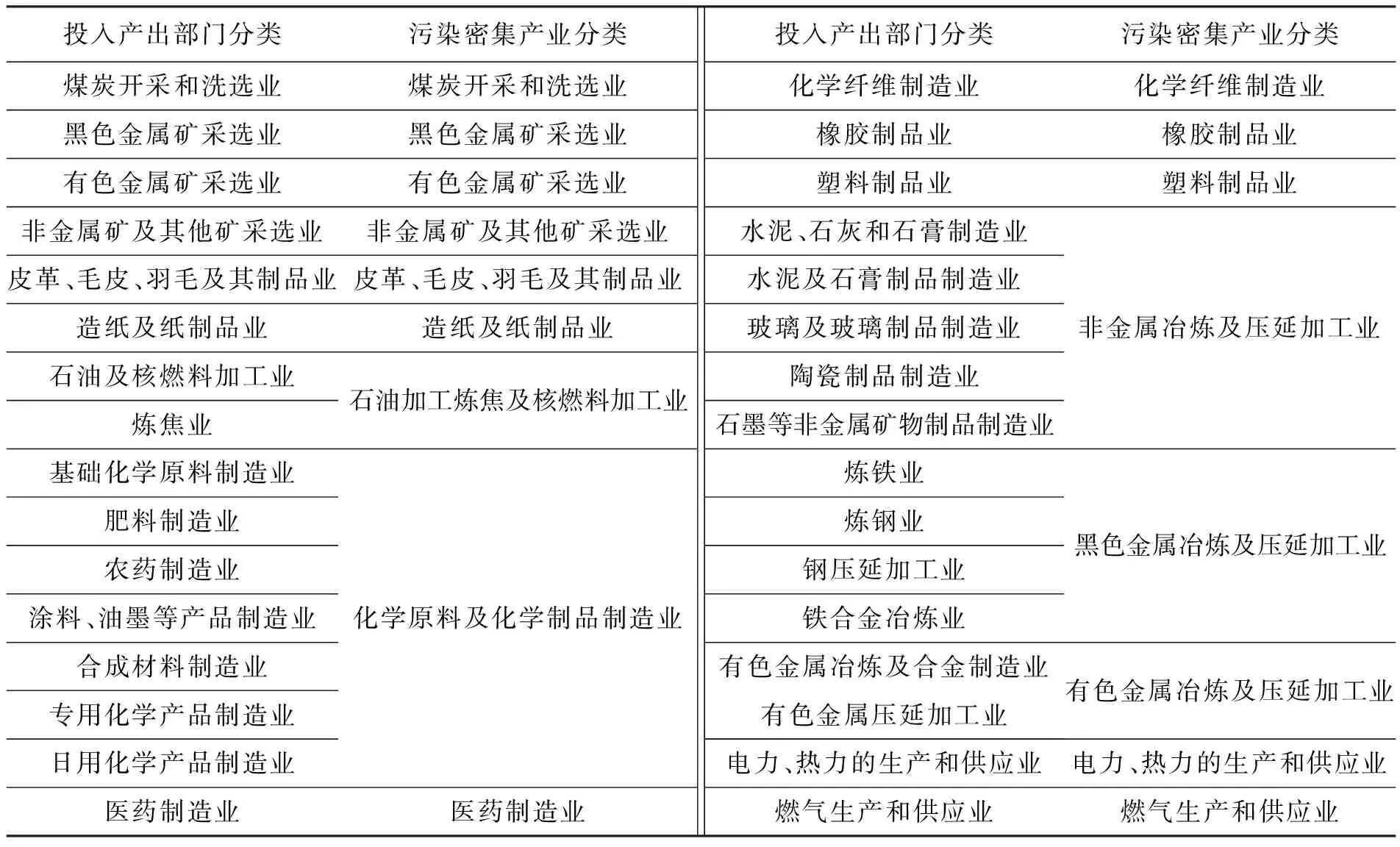

污染密集產業(pollution intensive industries, 簡稱PIIs)是指在生產過程中若不加以治理則會直接或間接產生大量污染物,或者在生產過程中工人的安全和健康受到威脅或明顯受到影響的那些產業。在以往文獻中存在兩種區分污染密集產業的方法: 第一種方法是估計產品的污染密度,即單位產出的污染排放量;第二種方法是用PACE(pollution abatement and control expenditures)值來衡量生產者的污染成本負擔,單位產出PACE值高的產業即為污染密集產業。Busse用這種方法進行計算得出的結論是 PACE值在總成本中所占比重大于118%的行業為污染密集產業, 包括工業化學產業、紙和紙漿產業、非金屬礦產業、鋼鐵產業和非鐵金屬產業[11]。本文以Busse對污染密集型行業的分類為基本標準,對中國投入產出表的產業分類進行整合,結果見表1。

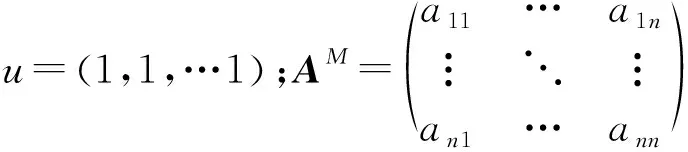

在進行計量模型回歸之前,要先對中國污染密集產業參與國際產品內分工的程度進行測算。目前主要有兩種對產品內分工進行測度的思路:第一種是利用外貿統計數據進行計算,最具代表性的是Ng & Yeats的基于零部件貿易統計數據的比較優勢指數法(RCA);第二種是基于投入產出表的VS指標計算方法,通過一國的投入產出矩陣來計算產品內分工程度。VS指標又分為絕對值指標VS值和相對值指標VSS值,前者衡量一國進口中間投入品中用于生產出口品的那部分中間投入品的絕對價值,后者衡量VS絕對值在該國總出口中所占的比重。通過對兩種思路進行比較發現,運用投入產出模型能夠更加準確地計算國際貿易中中間產品的貿易情況[注]用外貿統計數據來檢驗垂直專業化程度有其致命的缺點,雖然這些貿易數據是國際貿易研究中相對容易獲得的,但是它并沒有包括說明生產階段之間相互聯系的信息。用這種方法來測度產品內貿易的指標并不能清晰地描述生產過程的垂直結構這一現象本身。,本文主要運用投入產出法來計算中國污染密集產業的VSS值[注]與以加工貿易比重描述中國產品內分工程度的方法相比,用VSS的測算值來表示污染密集產業參與國際產品內分工的程度這種方法更加有意義,然而本文以中國一國的投入產出系數來進行測算,并不能完全掌握來自國內和國外中間產品貿易對最終產品產生的影響。多國投入產出模型能夠更精確地反映真實產品內分工情況,但是考慮到數據獲得的困難性,本文并沒有采用這種方法。,其計算公式為:

(6)

表1 污染密集產業一覽

由于投入產出表五年公布一次,考慮到數據的連續性,本文以國家統計局公布的1997年、2002年、2007年三個年份的投入產出表以及1995年、2000年、2005年三個年份的投入產出延長表作為基礎,采用Kuroda提出的基于加權二次目標函數的誤差最小化估計方法外推出1995—2009年連續15個年度污染密集產業的直接消耗系數,然后通過上述VSS測算法來計算中國污染密集產業每年的產品內分工程度。各類貿易數據均來源于聯合國貿易數據庫UNCOMTRADE并進行整合。

2. 模型構建

為了考察國際產品內分工對于中國污染密集產業的環境效應,本文構建了如下計量模型,并運用1995—2009年連續15個年度的17個污染密集產業的面板數據進行回歸分析:

其中,Zit表示t年份污染密集產業i的出口污染水平,即該行業每萬美元出口額中所排放污染物的公斤數。本文主要選取四類污染物(工業二氧化硫排放量、工業煙塵排放量、工業粉塵排放量以及工業廢水排放量)分別進行估計來綜合考察在產品內分工視角下污染密集產業出口對于大氣污染和水污染的影響效應。Laborit為t年份污染密集產業i的勞動投入量。FDIit為t年份污染密集產業i吸收的外商直接投資額。Termit為t年份污染密集產業i的貿易條件,即該產業的出口產品價格與進口產品價格之比。ADDit表示為t年份污染密集產業i的產出增加值。PCGDPt表示為t年份的國民收入水平即人均國內生產總值。VSSit為t年份污染密集產業i發生國際產品內分工的程度。

3. 數據來源

本文所選用的四類污染物排放數據均來自各年度的《中國環境年鑒》。由于投入產出表中的部門分類和環境年鑒中的部門分類不一致,為了使投入產出表和環境年鑒中相關數據的分類標準匹配,本文按上文對投入產出表部門分類整理得到的污染密集產業分類為基礎,對環境年鑒中的相關產業部門進行重新歸類并對相關數據進行了整理。進出口貿易數據均來自聯合國數據庫UNCOMTRADE。勞動的投入數據主要來自歷年的《中國勞動統計年鑒》,不過和《中國環境年鑒》一樣,該統計中部門的分類和投入產出表中對部門的分類并不是完全一致的,本文也對相關產業部門的數據進行整理。FDI數據來自各年的《中國外商投資報告》。各產業貿易條件和人均國內生產總值由筆者計算所得,其原始數據均來自世界銀行數據庫。關稅的數據來自中國海關公布的數據。污染密集產業的產出增加值來自各年的《中國工業統計年鑒》。國際產品內分工程度指數VSS按照上文所述投入產出法進行測算。

四、 實證結果分析

根據截距項向量和系數向量的不同限制要求,面板數據模型可以分為三種類型:即無個體影響的不變系數模型、無個體影響的變截距模型和含有個體影響的變系數模型。本文在進行污染密集產業面板數據的估計之前,為了避免面板數據模型設定的偏差,首先要確定現有樣本數據屬于上述三種模型形式中的哪一種,所以首先對面板數據進行協方差分析檢驗,根據其結果選擇個體影響的變系數模型。

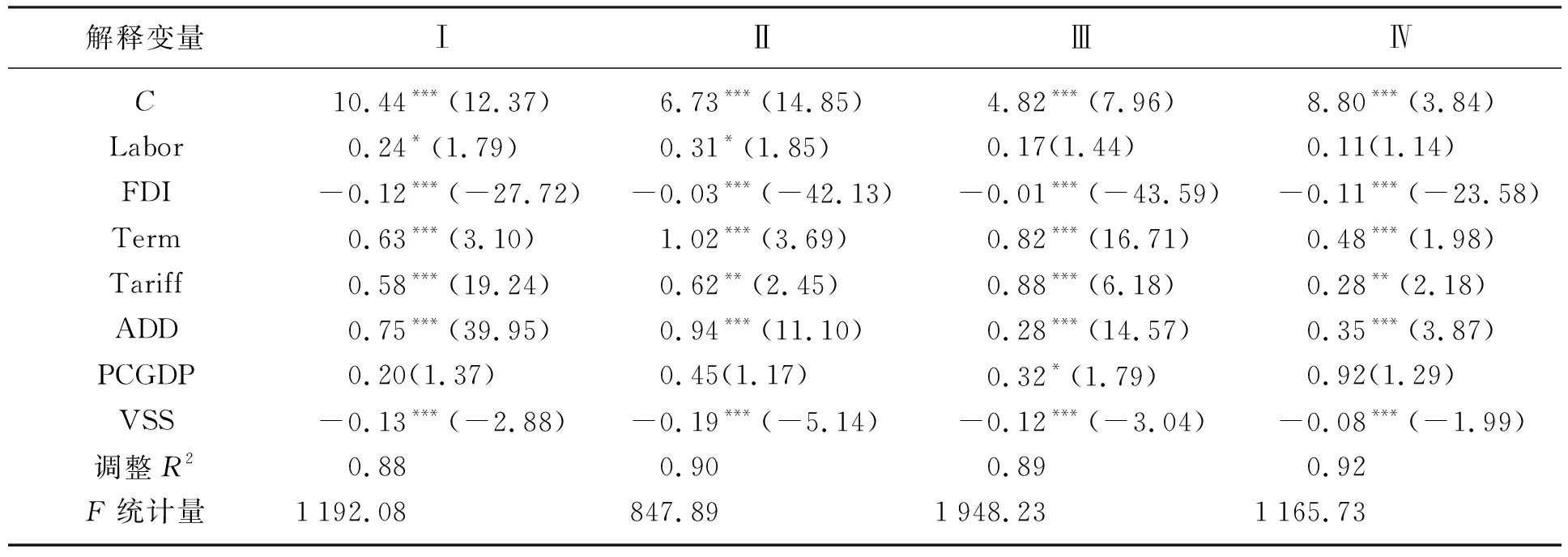

設定了個體影響的變系數模型之后,由于本文選取的各類指標構成面板數據結構,基于面板數據結構可以選擇混合回歸模型、隨機效應模型或固定效應模型進行估計。本文在對數據進行F檢驗和Hausman檢驗之后,選定固定效應模型來進行模型的回歸。為了避免出現非平穩時間序列而帶來的偽回歸問題,要對各序列數據首先進行單位根檢驗。本文用Eviews 6.0統計軟件進行面板數據的IPS檢驗,其結果拒絕原假設,不存在單位根過程,各序列為平穩的時間序列。本文使用Eviews 6.0統計軟件對已設模型進行固定效應回歸,模型的參數估計結果和統計檢驗結果見表2。

表2 模型回歸結果一覽表

在表2中,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ欄分別表示四種污染物(工業二氧化硫排放量、工業煙塵排放量、工業粉塵排放量以及工業廢水排放量)的污染效應。從模型的回歸結果來看,基本與理論預期是一致的。Labor的系數為正,說明勞動與出口污染密集度之間的關系呈現出一定的正相關性,污染密集產業增加勞動的投入會帶來更多的出口污染效應,但是從回歸結果來看,這種影響并不顯著。解釋變量FDI的系數均為負,且均通過了1%顯著水平的t檢驗,這表明外商直接投資的流入與污染密集產業的出口污染效應呈負相關關系,其原因可能是由外商直接投資引發的對外貿易所帶來的環境結構效應和技術效應兩者之和能夠在很大程度上抵消這種貿易帶來的環境規模效應。解釋變量Term的系數均為正,且統計效果顯著,貿易條件和出口污染水平呈現出正相關關系,這種現象可能是由于中國出口貿易中結構效應仍然滯后于規模效應。Tariff的系數顯著為正表明在污染密集產業內貿易壁壘擴大了出口的污染物排放水平,反之如果隨著貿易自由化的進一步深入,進口壁壘水平的降低將可能會降低污染密集產業的出口污染密集度。解釋變量ADD的系數顯著為正,表明污染密集產業的環境規模效應仍然是顯著的。本文將人均GDP作為環境規制的替代變量,然而回歸的結果反映PCGDP的影響并不顯著,說明用人均GDP替代環境規制可能并不完全符合中國目前的現狀。其原因可能在于環境保護法律法規還不夠完善的制度前提下,政府尤其是各地方政府對于提高環境規制的進度要滯后于人均收入水平的增長速度。VSS的系數顯著為正,說明即便是在污染密集產業,也存在著環境的結構和技術效應,而產品內分工很可能更大程度上促進了結構效應和技術效應而不是規模效應。

五、 結論與建議

本文在以往文獻的研究基礎之上,構建了關于出口污染效應的一個計量模型,采用1995—2009年中國污染密集產業的面板數據,通過實證分析在國際產品內分工背景下污染密集產業的出口污染效應,來考察產品內分工對于貿易與環境的影響效應。本文運用固定效應模型來對相關面板數據進行了回歸,根據回歸結果,本文得到以下三點結論:

第一,產品內分工在一定程度上降低了污染密集產業的出口污染水平,這說明從出口貿易中污染物排放的結構和技術效應而言,產品內分工起到了促進污染物減排的作用,其根本原因可能是得益于更加細化的分工形式使得中國在全球生產鏈中的部分高污染排放型生產環節向其他分工低端國家進行了轉移。回歸結果中貿易壁壘擴大了出口的污染物排放水平,這也進一步證明了貿易自由化的深入有利于中國通過產品內貿易,向其他國家轉移高污染排放型的生產環節。不過本文并沒有考察中國的出口壁壘,理論上貿易自由化帶來中國出口壁壘的降低也會使得中國承接發達國家更多的高污染排放生產環節,從而惡化環境。

第二,與國內資本相比,FDI帶來的環境結構效應和技術效應相對比較顯著(尤其是技術效應),FDI帶來的產業結構優化和技術效應能夠在一定程度上降低出口的污染物排放水平。

第三,國民收入的增長并沒有顯著帶動政府通過設置更嚴格合理的環境規制來降低出口的污染物排放水平。

綜上所述,筆者認為中國對外貿易規模快速擴張的同時也帶來了更大的環境壓力,從產品內分工視角出發,正確處理貿易和環境之間的關系,對中國的可持續發展戰略十分重要。中國應進一步提高貿易自由化程度,采取積極的政策措施鼓勵企業通過不斷提高自身競爭力和優化自身比較優勢來參與產品內國際分工中附加值較高、環境污染較少的生產環節或區段的生產,從而促進貿易結構的升級。其次,在引進外資時要把環境要素納入考慮范圍,不能僅僅考慮外資對經濟的拉動作用而忽略其對環境的影響,引導外資流向清潔型的產業或者清潔的產品生產階段,從而增強外商直接投資對環境的結構效應以抵消并超過規模效應給環境帶來的負影響,實現貿易和投資規模擴大的同時,貿易和產業結構不斷地向“清潔型”優化。另外,政府部門要進一步完善環境規制的制度,地方政府要加大對于環境保護法律法規的監督和執法力度,確保從制度上最大程度地促進由產品內分工和外商直接投資帶來的環境結構效應和技術效應。

參考文獻:

[1] Grossman G,Krueger A. Environmental Impacts of the North American Free Trade Agreement[R]. Cambridge:National Bureau of Economic Research, 1991.

[2] Dean J. Does Trade Liberalization Harm the Environment? ----A New Test[J]. Canadian Journal of Economics, 2002,35(2):819-842.

[3] 劉林奇. 我國對外貿易環境效應理論與實證分析[J]. 國際貿易問題, 2009(3):70-77.

[4] 彭水軍,劉安平. 中國對外貿易的環境影響效應----基于環境投入—產出模型的經驗研究[J]. 世界經濟, 2010(5):141-157.

[5] 何潔. 國際貿易對環境的影響:中國各省的二氧化硫工業排放[J]. 經濟學季刊, 2010(1):416-445.

[6] 李斌,彭星. 中國對外貿易影響環境的碳排放效應研究----引入全球價值鏈視角的實證分析[J]. 經濟管理與研究, 2011(7):40-48.

[7] 劉婧. 一般貿易與加工貿易對我國環境污染影響的比較分析[J]. 世界經濟研究, 2009(6):44-48.

[8] 李小平. 國際貿易中隱含的CO2測算----基于垂直專業化分工的環境投入產出模型[J]. 財貿經濟, 2010(5):66-70.

[9] Copeland B,Taylor S. Trade, Growth and the Environment[J]. Journal of Economic Literature, 2004,42(3):7-71.

[10] 戴翔. 產品內分工、出口增長與環境福利效應----理論及對中國的經驗分析[J]. 國際貿易問題, 2010(10):57-62.

[11] Busse M. Trade, Environmental Regulations and the World Trade Organization: New Empirical Evidence[J]. Journal of World Trade, 2004,38:285-306.