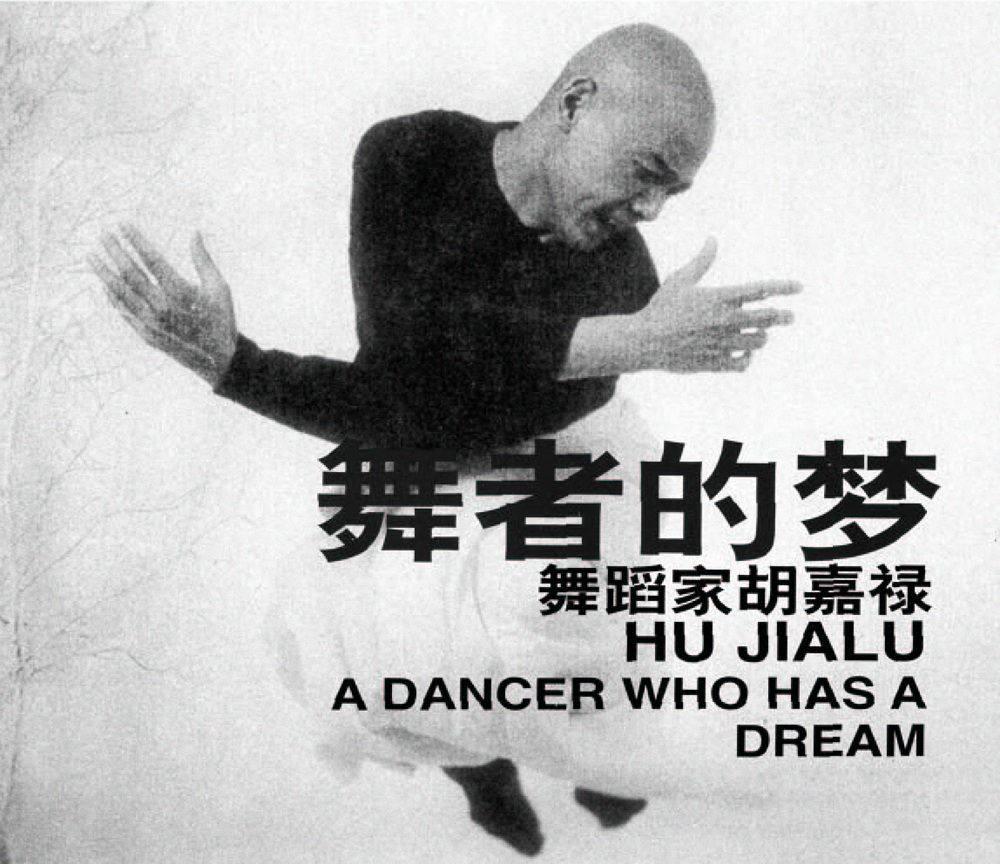

胡嘉祿:舞蹈界“駿馬”的奔騰與拓荒

胡凌虹

記得第一次見到胡嘉祿是在上鋼社區的排練廳,為了教一大群幾乎是零基礎的年過百半的老伯伯、老媽媽們跳舞,60多歲的胡嘉祿耐心地一遍遍示范動作,甚至趴在地上親自演示。當時看到這一幕,我不由得驚訝,著名舞蹈家、大編導居然愿意把大把的時間花在群眾演員身上,這真讓人有些匪夷所思。不過,隨后的訪談,很快讓我理解了胡嘉祿的做法,他所說的“藝術沒有專業業余之分,是每個人應該享有的權利”讓我印象深刻。

兩年多后,再一次約訪胡嘉祿,他依然是那么隨意而從容,溫文爾雅的風度中又不時顯露出頑強堅韌的脾性和叛逆、敢于創新的個性。談起他的舞蹈生涯,他眉飛色舞、神采飛揚,雖然面前的他并非在舞臺上,可是他那清澈而深邃的目光,那深思熟慮后的言談,他所表達的快樂、喜悅、悲傷、焦慮,無不滲透著舞蹈的因子。現代舞大師瑪莎·葛萊姆曾說過,舞蹈是靈魂的隱藏語言。胡嘉祿真的是用舞蹈在生活,舞蹈已經成為他生活的一種常態。

每個人心中都有一個舞蹈王國

“其實小時候我最喜歡的是音樂。”胡嘉祿笑著回憶道。9歲時,上海音樂學院教授譚冰若發現了胡嘉祿獨特而難得的嗓音,開始主動教他唱歌。他參加過閘北區少年宮的合唱隊,也曾到電臺錄音,之后報考了上海音樂學院附中。音樂之路似乎近在咫尺,不料上海舞蹈學校的入取通知書先到了一步,使得未來之路出現了轉角。考慮到家中困難,父親手一揮,趕緊去報到吧,胡嘉祿就進了上海舞蹈學校。

雖然心中有些遺憾,但是胡嘉祿還是很快顯露了他在舞蹈方面的天賦,在班里他的基本功并不算最好,但良好的樂感、俊朗的形象等各方面的綜合因素使他出類拔萃。畢業后,他成為學校芭蕾表演二隊的主要演員以及上海歌舞團的主要演員,任《白毛女》《沂蒙頌》《奔月》等舞劇的男主角。因為舞姿瀟灑、氣質惇厚、熱烈奔放,胡嘉祿被稱為舞蹈界“奔騰的駿馬”。著名舞蹈家舒巧曾這樣評價道:“雖然在舞劇、舞蹈中,習慣強調女主角的重要性,而胡嘉祿則以特有的男性美,溫柔與粗獷、力量與俊美的和諧統一,構成一種魁力,吸引著觀眾對他特別的矚目。”

然而,真的是人生如戲,戲如人生,當節奏最歡快、旋轉得最絢爛的時候,忽然出現了戲劇性的變調。“1978年左右,因為演出太累,我忽然生了一場大病,是心肌炎,即便躺在那里,心跳都要80多下,聽見別人走樓梯的聲音都會心悸。”醫生在職業方面給他判了死刑,學校的老師希望他回去教課,可是胡嘉祿心中難舍舞臺。“從一開始的不怎么喜歡舞蹈,到之后職業性地跳舞,直到可能要離開舞臺的那一刻,我才發現真的離不開舞蹈了。”

不服輸的胡嘉祿開始尋求自救之路,他回到家鄉慈溪療養,練氣功,翻山越嶺鍛煉體魄。四個月后,進教室恢復練功,十個月后,他又重上舞臺,跳起了難度系數極高、可謂是檢驗中國最好男演員的舞蹈《鴻雁高飛》。這段絕處逢生的經歷,增強了胡嘉祿的韌性與毅力,同時又讓他的目光從單純的舞臺轉向更大更廣的天地。

上世紀八十年代初,一位學生邀請他去北海艦隊駐扎的地方療養,同時給那里的舞蹈團教課。臨行時,學員們送給了他一座《鶴浴云彩》的貝雕,鏡框里羽毛做成的一只象征吉祥的仙鶴,向初升的太陽飛去,這個溫暖又充滿意象的圖景觸動了胡嘉祿,也點燃了他的另一種激情。作為慢慢趨于成熟的演員,胡嘉祿開始不滿足于被動地完成別人要求的角色,他嘗試著自己編舞,并企圖把中國的民族舞從“古化、神化、老化”中解放出來,反映青年人的心理。很快,胡嘉祿自編自演自唱的《鄉間小路》,因為清新流暢、新穎別致,流露著濃郁的生活氣息,在全國各地,在部隊、農田、工廠等各個場所流行起來。1982年第一屆華東六省一市的舞蹈會演中,胡嘉祿的《鄉間小路》以及他的根據舞劇《僧尼會》改編的《拂曉》參加了演出。這兩個作品融合了霹靂舞、街舞、芭蕾等各種舞蹈元素,引起了爭議,一些專家批評是“四不像”,但很多專家對這種革新加以了肯定。最終《拂曉》獲得了三等獎,《鄉間小路》獲得了二等獎,而胡嘉祿榮獲表演一等獎。

1983年,胡嘉祿又聯合同行創作了一臺“青春歌舞晚會”,展現當代青年的風貌,表演形式上也是不拘一格,當時不入流的吉他也被搬到舞臺上。因為整臺晚會充滿了青春活力,清新向上,引來了眾多青年人的追捧。在當時整個舞蹈市場一片蕭條的情況下,“青春歌舞晚會”的售票點卻排起了長蛇陣,甚至還有青年通宵達旦在買票。面對這樣的特殊場面,大量媒體準備報道,不料上面下來一道命令對之進行了封殺,因為有人認為這是資產階級的產物,是反動的。不過,在壓力與爭議下,觀眾尤其是年輕觀眾的共鳴與擁護,給了胡嘉祿很大的信心,他堅持著自己的理念,又繼續創作了《繩波》《友愛》等一系列作品。

記者:你最初學習的是民族舞、芭蕾舞,后來為何轉向了現代舞?

胡嘉祿:當時就是覺得舞蹈與人們的生活比較遠,沒法通過舞蹈表達人們內心真實的感受。所以我希望找到一種新的樣式,展現人們所希望看到的新的東西。當時在一次全國性的舞蹈會議上,我就指出,舞蹈本是藝術之母,現在為何變成了老小,我不服氣,我們的舞蹈要改變老面孔,變成年輕人生活需要的新面孔。這個觀念在當時引起了不小的爭議。

記者:那時國內的現代舞領域幾乎是一片空白,在這樣的環境中,你是如何拓荒的呢?

胡嘉祿:一開始就是自己在摸索創新,我摸到了時代的脈搏,并通過舞蹈把它表現出來。有一次我去香港參加一個國際會議,看到了西方的現代舞作品,有很大觸動。之后通過創作實踐,我發現自己的作品逐漸進入了現代舞領域。對此,香港以及國外的同仁也很驚訝,他們肯定了我的作品,承認中國已經有現代舞,這也改變了他們對中國、對上海的看法。

現代舞代表著一座城市的形象

因為胡嘉祿的成就,他成為了中國舞協第五屆主席團中最年輕的委員。1988年,在上海召開了“胡嘉祿現代舞專場研討會”,這也是國內現代舞方面的第一個研討會,胡嘉祿也被譽為“中國現代舞的開拓者之一”。

然而,1989年,就在事業的又一個巔峰期,已是不惑之年的胡嘉祿做出了一個大膽的決定:放下一切,遠離故里,去美國尋夢,他先后在現代舞大師瑪莎·葛萊姆和阿爾文·尼古萊斯的現代舞學校進行了深造。為了支付昂貴的學費,胡嘉祿不得不去幫飯店送外賣,打各種跟舞蹈有關的工,在一個沒有光環、沒有掌聲,甚至是沒有人認識的環境中,抱著敬畏的姿態從零開始學習。

對于這樣的選擇,不少人感到驚訝,一位看過胡嘉祿現代舞作品的澳大利亞舞蹈大師曾疑惑地問他,事實上你的作品已經超過他們了,為何還要去學呢?“去美國留學主要是因為自己的創作遇到了瓶頸。而且現代舞源自西方,我覺得要從基礎去了解它,真正搞懂現代舞文化,進入創作的規律。”胡嘉祿坦誠地解釋道。

回憶起現代舞學校的學習經歷,胡嘉祿用“震驚”來形容,“他們是開門辦學的,可以根據自己的興趣上一堂課,或者上半年、一年課。教室里有15歲的男孩子,也有60多歲的老太太。老師已經90多歲了,還具有極旺盛的創作力,每年推出一部大作。他們不僅是舞蹈大師,還是科學家,哲學家,他們自己制作音樂,創造舞臺迷離的感覺,并對20世紀所發生的事情進行藝術的思考。他們每天的生活很平淡,每天上的課就是教你原理,編舞的方法,空間和時間上的分配等。在這樣一個沒有光環的環境中,人會自然而然靜下來,這是一種很寶貴的體驗。”

記者:與其他舞蹈相比,現代舞最獨特的地方是什么?

胡嘉祿:現代舞更具有先驅精神,創新是它的內核。之前,很多城市流行舞被歸為現代舞,這是誤解。現代的舞蹈跟現代舞還是有所區別的。現代舞不受地域性、文化風俗的限制,表現的是人內心世界的一種生活狀態、生命狀態,是藝術家對人類在今天面臨的種種問題的思考,包括環保的問題、宇宙的問題、社會的問題等等,現代舞的題材非常寬廣,傳統的舞蹈并沒有那么多的功能,現代舞是一種都市文明的新舞蹈文化。所以,代表一座城市形象的首要的表演藝術本體,不是交響樂、歌劇,而是現代舞,這是標桿。

記者:現代舞的編舞方面有怎樣的獨特之處?

胡嘉祿:作為現代舞的編導,需要我們去體驗,但不僅是體驗自己,更是體驗對象人群的感受,要讓自己的靈魂走到他們中間去。現代舞是不拘形式的,按人體規律來設計舞蹈的,是對自己身體進行了解的舞蹈,所以好的編導是不斷發現演員的特質,并把這種特質和舞臺上的人物整合起來,而不是硬性塑造。比如我曾幫電影《少年犯》編了一段舞蹈,演員是5個沒有舞蹈基礎的少年犯,我努力讓他們將內心的后悔、愧疚、對自由的渴望等各種情緒通過肢體表達出來,我會啟發他們進行即興的舞蹈,孩子們由心出發、自由表達出來的一些動作往往是專業舞者也無法想到的,能給人帶來意想不到的驚喜,這個時候我反而成為了“學生”。他們的極具真實情感的舞蹈也感動了非常多的人。所以從某種意義上講,每個人內心都有一個舞蹈王國,每個有生命的人都是舞蹈家,問題是你的內心有沒有開發出來,然后通過很嚴格的訓練用肢體傳導出來。好的作品應該是內心走在一起,在精神層面進行對話。

舞臺藝術領域的一匹“黑馬”

從外表看,胡嘉祿總是那么風輕云淡,與世無爭,但是骨子里卻有著非常強烈的叛逆精神。從美國留學回國后,胡嘉祿放棄了體制內的工作,對他而言,自由是遠比優越的待遇更為珍貴的東西。

雖然后期致力于現代舞,但是胡嘉祿從沒放棄對中國舞蹈藝術的熱情,不斷從中吸取養料。“中國要形成自身的現代舞文化、現代舞精神,就必須用心去觀察、思考、體驗本民族的文化,從而創作出具有自身民族特色的現代舞。”2001年,上海國際藝術節中的巴赫“b小調彌撒曲”交響舞蹈音樂會,胡嘉祿將現代舞的思維方式和中國舞蹈元素組合在一起,獲得了巨大的成功。2004年,胡嘉祿加入香港舞蹈團,擔任藝術總監,創作了極具舞劇價值的優秀作品《霸王·別姬》以及一些以香港情懷為題材的大型舞作,如《香城若舞》《手拉手》等。在他編導的作品里,沒有動作的堆砌、技巧的耍弄,更多的是對生活的思考;在他眼里,演員沒有專業和業余之分,因此他也非常愿意為喜歡舞蹈的普通人服務,比如導演了由上鋼社區居民表演的原生態社區情景劇《家園·印象上鋼》;甚至是動物經過他的“調教”,也成為了神奇的“舞者”,去年,胡嘉祿幫上海雜技團創意包裝的《歡樂馬戲》反響熱烈,雜技《網吊·戀曲》《騰躍——大跳板》則獲得全國賽事大獎包括優秀編導獎。

胡嘉祿興趣廣泛,喜歡不斷突破自我,因此這匹舞蹈界的“駿馬”也在不斷跨界,成為其他舞臺藝術領域的一匹“黑馬”。他曾參與上海國際服裝節、上海電視節的一些舞臺策劃,同時,他的名字也曾出現在京劇《貞觀盛事》、淮劇《西楚霸王》、越劇《梅龍鎮》、現代舞話劇《情人樹》等戲劇領域的編導名單里。這位上海現代舞的拓荒者不僅在舞蹈領域求索創新,而且還投入傳統的民族戲劇中,開拓更廣闊的創作空間,給比較程式化的戲劇帶來了新的突破、新的氣象。

“《西楚霸王》是我第一次涉入戲曲領域做導演,第一次把‘肢體語言設計放入說明書里,這也是中國有史以來第一次出現這個概念,以前都是編舞、舞蹈指導。”胡嘉祿在戲劇界的第一次“出手”就取得了不凡的成績,別具匠心、獨樹一幟的《西楚霸王》在全國捧得了十幾個獎,其中包括優秀編導獎。

記者:舞蹈與肢體語言有怎樣的根本區別呢?

胡嘉祿:傳統的舞蹈具有比較明顯的風格性、地域性,戲曲中的編舞一般也是在戲曲程式里編編弄弄,在既定的框架中,塑造的人物跟觀眾有距離,人物的內心世界很難深入地體現。但如果擴充到肢體語言,就有更多創造性的空間。用現代舞的理念,人的肢體可以千變萬化,因此編導不用固守在一種既定的模式里面打轉,可以在繼承傳統的基礎上解構重組。以往戲曲中要用到道具,要有實物,比如桌子,椅子,但是在我導演的《西楚霸王》里沒有一個舞臺環境的道具,都是用肢體語言作為替代,而且人體可以組合成很多畫面,包括曠野上的戰爭,戰場上主要人物內心的情感演繹等。我悟到了戲曲的美學原理:假定性,虛擬性,時空的轉換。因此,有了肢體語言的概念,就可以根據我們今天的審美,跟戲曲、話劇等其他很多領域進行銜接,拉近與觀眾之間的距離。

記者:近年來,你的很多作品都是受邀創作的,有沒有你自己的特別希望排演的舞劇呢?

胡嘉祿:我這個人還是比較隨緣的,這一定程度上也是受美國留學經歷的影響,在那里人們的心態都很平和,舞蹈就是一種生活方式。其實現在受邀的每個項目里面全有我的想法,而且我力求每一次做的項目都不雷同,不斷尋求新的空間。

記者:二三十年過去,在國內人們對于現代舞依然感到陌生,認識有限,在你看來,如何更好地推動現代舞的發展?

胡嘉祿:現在國內對現代舞并不太了解,而且整個體制對現代舞是既不反對也不提倡。文化應該是多元的,有大眾的也有小眾的。在西方現代舞是大眾的,但在國內現代舞是小眾的。那么如何縮短距離?如何普及?從根本上講,還是要先從大眾做起,不應該只在殿堂里、在劇場里表演,而是更應該下去傳播,去學校、農村、工廠、街道上表演。同時,作為舞者,要吃透西方現代舞的精神,不能簡單地模仿國外,要不斷體驗、思考我們的老百姓,特別是現代年輕人的生活狀態,要在精神上不斷升華,創造力才能成倍。其實國內現代舞方面的人才也有,但缺少平臺,需要整合起來。此外,社會也要建立良性的環境,給予藝術創作更多的自由,也希望政府能拿出一部分錢對現代舞進行資助。

——東西方現代舞藝術的融合