陸 景觀攝影

“景觀攝影”這又是一個西方攝影名詞的舶來品,近幾年在中國攝影界表現得如火如荼。我們一知半解地想要搞清楚它所代表的真實含義,于是有人拿景觀攝影來對比批判中國傳統的風光攝影,也有人不自覺地把它歸納到當代攝影的領域,更有甚者,把景觀攝影與建筑攝影混為一談。那么,何謂“景觀”?它到底從屬于哪個攝影門類?在西方攝影界是否已經過時?這一切還有待中國攝影人們繼續揣摩。

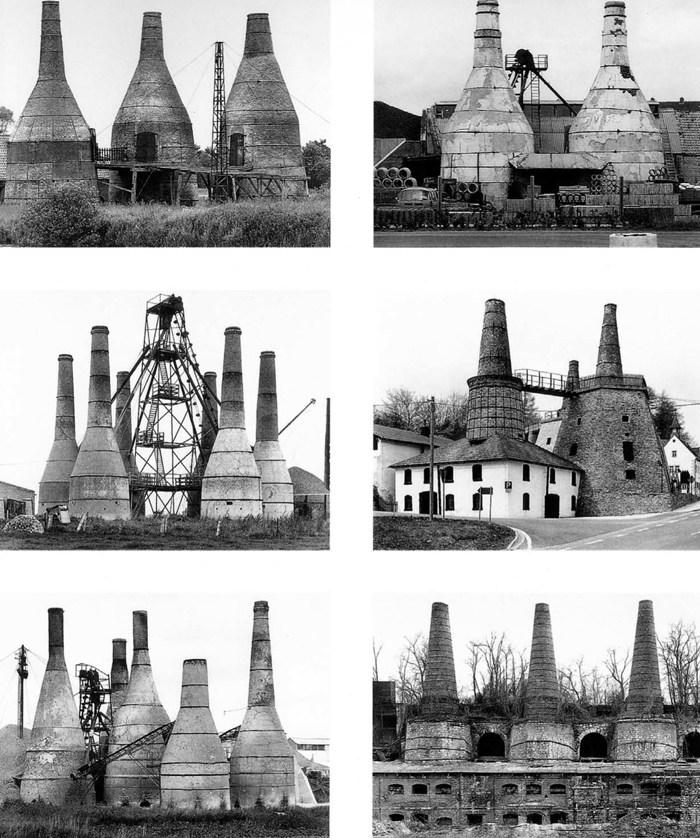

《石灰窯》 貝歇夫婦 攝1963-1998年

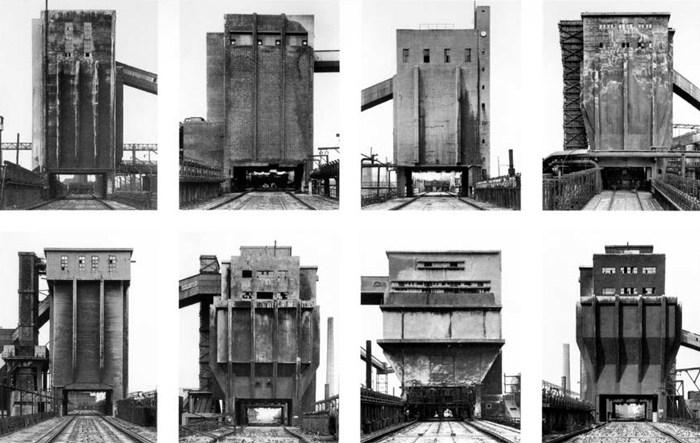

伯恩·貝歇(Bernd Becher,1931—2007)和希拉·貝歇(Hilla Becher,1934— )是景觀攝影的先驅,這對夫婦的攝影可以被認為是一種觀念藝術,類型學的研究,拓撲學的紀實文本。他們的工業構成攝影從1959年開始,延續了40年的歷史,成為一種獨立的客觀攝影。他們最為重要的貢獻就是以其關鍵詞“工業考古學”為建筑攝影創建了完全不同風格的類型學。

景觀攝影(Landscape Photography)這個概念的出現可以追溯到20世紀30年代德國的新現實主義和60年代衍生出來的“杜塞爾多夫學派”,以及出現在六、七十年代美國攝影界的兩個重要展覽“當代攝影家:向著社會景觀”和“新地形:人為改變的風景照片”。

如此傳統,甚至形式非常單一的攝影方式是不是過時了?非但如此在不斷的總結和追問下,景觀攝影逐漸成為活躍在當代西方攝影中的一個重要類型現,現在在國內攝影圈也開始流行起來。它是指一種出現在消費社會、城市化進程中,建立在冷靜、理性和相對客觀的觀看方式主導下,以“人造景觀”作為拍攝對象的攝影類型。透過這些“景觀”,其背后充滿著攝影師對現實的審問與批判。

蔡萌

現工作于中央美術學院美術館學術部,兼任雅昌攝影網藝術總監。曾供職于中國藝術研究院攝影藝術研究所,并曾擔任廣東美術館攝影項目總監,第三屆廣州國際攝影雙年展(2009)策展人。“原作100:美國攝影收藏家靳宏偉藏20世紀西方攝影大師作品中國巡回展”策展人。

《數碼攝影》:什么是景觀攝影?

蔡萌:最初我將這一名詞用到國內時,與西方的原意有所不同。2006年,我發現了吳印咸拍攝于上世紀80年代的“人民大會堂”,這讓我非常震驚,因為他和慕辰、邵逸農、渠巖、楊鐵軍、孟瑾的拍攝手法上極其相似。于是,便借用了此時剛出版不久的法國思想家居伊·德波(Guy-Ernest Debord,1931—1994)的《景觀社會》一書對“景觀”(Spectacle)的描述,也因此,國內最早使用的“景觀攝影”(Spectacle Photography)一詞與西方的意義有所不同,它更多屬于一個政治學意義上的概念。當年我在第三屆連州攝影節上策劃了一個叫“征兆”的景觀攝影專題展。而隨后又在第三屆廣州國際攝影雙年展(2009)、麗水攝影節,以及中央美術學院美術館策劃了景觀攝影的相關展覽。隨著這兩年的景觀攝影逐漸成為當下中國攝影界的熱門詞匯,有越來越多的藝術家、攝影師采取景觀攝影的方式,開始變得更加多元化,其概念和意義開始與西方原有的概念相近了。

《數碼攝影》:2011年連州國際攝影展的主題即是“向著社會的景觀”,有人說景觀攝影開始泛濫了,您是如何看待這一問題?

蔡萌:當然,我也注意到現在很多年輕的新銳攝影師開始進行景觀攝影的創作。可能給人造成“泛濫”之感,但我不認為這種“泛濫”是壞事。“泛濫”在有時候也挺好的。比如,為什么京劇在民國時能達到巔峰,因為當時在臺下聽戲的票友都有極高的演唱水平,只是臺上的“角”比他們的水平更高一些罷了。這告訴我們,任何事物的發展都需要一個生態群,有了整體的環境氛圍,才能有大級師的人跳出來,才能把一個東西做到極致。況且,我也不認為現在的景觀攝影已經達到泛濫的程度。

《數碼攝影》:哪些人群什么題材才適合以景觀攝影的方式進行創作?

蔡萌:對于攝影師來說,從事景觀攝影應該是比較容易掌握的方式,景觀就在我們周邊,在我們生活的城市。現在的中國現實就是一個很大的景觀現場,有太多的有趣的建筑、有趣的空間景觀,很多時候當你冷靜觀察時,它們看起來很超現實,也很荒誕,套用比較當下的一個詞就是很“后現代”。但對于攝影愛好者來說,這些可能需要一個去建立社會體驗和視覺經驗的過程。

《數碼攝影》:景觀攝影是風光攝影的進階嗎?

蔡萌:如果把景觀攝影與風光攝影進行區別,景觀攝影更多的是關注那些人造的、人工化的的景觀,而風光攝影則更多是去關注自然景觀。并且這種人工和人造景觀不斷處于一種變動當中,它與城市化進程密不可分。我經常想,為什么景觀攝影在中國會在上世紀90年代開始出現?其背景與城市化和消費社會的出現密不可分。尤其是最近幾年,當景觀攝影逐步形成一種潮流時,肯定會帶動很多拍風光的攝影師進入,因為它看起來更高級、更具獨立的批判意識、更具有一種視覺上的現代性。假如我們從風光攝影開始通過攝影關注社會,嘗試用冷靜和理性的方式來看待這個城市,看待這樣一種人工化的社會景觀的話,那么,這就不失為一種觀看方式和思想方法的改變和提升。

《數碼攝影》:為什么藝術家們在做景觀攝影,普通的攝影愛好者也在做?

蔡萌:我覺得這是現代人的一種焦慮狀態的體現。不只是在中國,西方現在拍攝景觀攝影的依然大有人在,整個世紀都在面臨著同樣的問題,人們在巨大的社會壓力下生活,這種壓力讓心不安寧并不斷昭示出攝影家對現實社會的一種深刻理解與感悟,而這種感悟與人類社會所面臨的各種危機有關。比如,生態危機、自然危機、疾病危機、經濟危機、戰爭危機、核危機甚至是傳說中的“2012地球毀滅”;再如,進入新世紀以后,中國人經歷了“非典”、“甲流”、汶川地震、玉樹地震等一系列大的災難和危機;同時,我們也通過他者的災難感受到一種危機與焦慮,比如美國的“911”、伊拉克戰爭、阿富汗戰爭、海地大地震、印尼和日本大海嘯、利比亞戰爭等一連串人類災難。由這些災難導致的人們內心深處的恐懼并沒有由于非典和地震的過去而消失,它會伴隨著一些外部誘因而被喚醒。當各種各樣的誘因高頻率出現之后,會導致人們安全感的缺失,我們經常會在一覺醒來時發現:這個世界的某個角落又處在自然和戰爭導致的災難當中。在各種人類苦難逐漸日常化的面前,一種若隱若現的焦慮開始出現在“景觀攝影”中。此外,伴隨中國的國力增強,隨之而來的城市化運動導致高樓林立。于是,我們看到各種表情突兀的建筑也越來越多地出現在中國的城市工地上,它們“造型怪異”、體量巨大。面對這些高樓大廈,如果我們過去的祖先們更多是對自然有敬畏的話,那么今天我們需要對新出現的很多地標建筑有敬畏之心。這些地標建筑正逐漸取代幾千年來中國人敬畏的自然景觀,成為新的膜拜對象。這些建筑與中國人的傳統建筑最大的差異在于,它們太不人性化,它們跟人沒有關系。在這些建筑面前,人開始變得渺小,巨大的視覺壓力導致一種巨大心理壓力的產生。

到底是什么改變了我們的生活?一個有責任感有擔當的攝影師能對這些視而不見嗎?在這個意義上講,景觀攝影背后表達的是生活在我們這個時代的人們的共同感受和相似的心理征兆。