求學今昔談

《貝殼》的由來

談到過去,談我們當年做學生的一些事情,好像就有了許多話要說。那是三十多年前的事了,學校內外的情況與今天差別很大,特別是文化環境的變化就更大了。說起三十年前我們校園的文學生活,跟今天對比一下可以看出許多不同。

當年求學的情景還在眼前。當時恢復高考不久,每一級的入學間隔時間還沒有調整好,三個年級的學生在學校交匯的時間很長。這就有了更多相互交流和學習的機會,不同年齡不同地區的人在一起,說話南腔北調,特別有意思。

當時熱愛文學的同學比現在多,中文系差不多是百分之九十以上。上課談文學談語言,下課更是如此,大家常常就新讀過的作品討論爭論起來。七十年代末國內各大學都成立文學社團,據說與文化大革命前的傳統是一樣的。我們學校中文系有兩個文學社,后來合辦了一個文學刊物,那就是《貝殼》了。

一開始由我們文學社的幾個人擬了好幾個名字,找系主任肖平老師決定,他看了看說,就叫這個吧,我們在大海邊上,等于是揀回了一些美麗的貝殼。

第一期是手刻蠟板印出來的,這在我們眼里漂亮得不得了。后來才是打印的,那已經是更高級的東西了。

我們刻蠟板的同學有一手好仿宋體,設計封面和插圖的人能寫能畫,總之人才很多。那時學生當中不完全是稚氣的小臉,還有三四十歲的人,他們具有豐富的社會閱歷。

那會兒即便是剛剛二十多歲的人,也覺得自己經歷了很多事情,什么都懂,一副成竹在胸的樣子。所以現在一看到青年人的那份驕傲,總是十分熟悉和理解。人應該有這股勁頭,這是沖勁。當年認為自己什么都懂了,天文地理無所不曉,而且能夠迅速地閱讀,牢牢地記憶,頑強地消化。在這種情形下進步肯定是很快的。

除了上課,再就是嘗試寫作。有的寫詩,有的寫小說和散文。小說一般被認為是最難的,篇幅長,還需要有人物和情節。過去說的“寫書”,就是指寫小說。怎樣塑造出一個有血有肉的鮮活的人物形象,對我們大家都是一個誘惑。要寫出豐滿動人的人物,教寫作的老師不停地舉例子、強調,所以反而讓人有了神秘感。

初學寫作,最難的就是寫出一個鮮明的人物形象。當時處心積慮地想個不停,主要是圍繞“人物”。

我們有了刊物,就分別寫稿,分開欄目,各自完成“主打作品”。那時好勝心極強,一心要超過其他院校寄來的社團刊物。當年鉛印的院校刊物還不多,在今天看來都是很簡陋的。不過當時并不這樣看,只覺得寄來的所有刊物都香氣逼人。這仿佛是一場較勁的比賽,既有趣又費力,四周吸引了很多的人。

同學們飛快傳遞彼此的一些閱讀信息,總是非常興奮。比如說一個人在閱覽室里讀了一篇剛剛發表的作品,就趕快告訴大家。什么刊物出了一個新的作者,哪一篇作品產生了影響,大家心里清楚極了。那時候沒有網絡,基本上也沒有電視,就靠閱覽室來滿足我們。問一下,可能大家印象最深的地方就是那間大閱覽室了。我們在那里度過了多少歡樂的時光、產生過多少激動。

還記得第一次看二十多吋的彩色電視,是在中文系合堂教室里。看的第一個話劇是曹禺的《雷雨》,不久又看了德國作家席勒的《陰謀與愛情》。那種激動如在眼前:回到宿舍里已經很晚了,還要討論劇情,多半夜都不愿睡覺。看文學作品也是這樣,當年任何一個有影響的短篇小說或散文都不會被我們忽略。

由此來看我們熱衷于辦文學社和編刊物,也就容易理解了。

現在的標準

那時每年都有全國小說評獎,一次評出二十篇小說。我們談論最多的話題就是哪一個作品能夠得獎。就像打賭似的,每個人列出一個二十篇作品的單子,只等新聞聯播公布結果。可見那時的文學公信力之強。一連幾年,大家猜中的都在十幾篇以上。這與今天完全不同。如今不要說在校的大學生了,就是著名的專家也猜不出。原因就是現在的文學標準改變了,變得空前復雜了。

有人可能說現在的作品多了,出其不意的情況也就多了;還有一個重要的原因,就是我們現在的文學寫作已經是五花八門,這就不好掌握統一的標準了。其實文學怎么會有其他的古怪標準?它只能是一個文學的標準,只能是堅持這個標準的問題。如果社會變得混亂無序了,沒有是非了,文學的標準當然也不會有。

有人固執地說現在是一個沒有標準的時代,因為隨處什么東西都給“解構”了,說不清了,無論什么事物,說好說壞都可以。還有人認為“真理”也是不存在的,世上沒有永恒的真理,只有相對的真理——這樣的時代難道不是很可怕嗎?因為到處都是這種“相對”,人們也就不再需要去追求真理了,因為凡事此一時彼一時,可以得過且過。生活在這樣的人群里還能再談文學、還值得再談文學嗎?不可能也不必要了。因為在這個世界上,不追求真理的族群不可能擁有真正意義上的文學。

關于寫作,沒有文學的標準,那就一定會有其他的標準來代替,比如商業的標準、對某種利益集團有用的一些標準。這都與文學無關——不,這只會對文學產生極其嚴重的傷害和扭曲。文學是人的心靈之業,對文學扭曲了,對人也就扭曲了,這個社會也就變得畸形了。

過去我們大致都知道什么作品是好的或比較好的,什么是不好的,現在則不知道了。那時候我們還幼稚,只二十來歲,沒有寫出更多的書,也沒有讀到今天這么多高論,可是我們還算清楚地知道自己向往什么、什么能感動我們,怎樣的作品能夠引領我們的心靈走向更美更善。現在反而猶豫不決了,我們有可能變得更高深了,文化的文學的視野也比過去變得開闊了不知多少倍,結果也就變成這樣的無所適從。降臨到我們身上是真正的噩運:喪失了判斷的標準。也就是說,我們已經沒法弄得清哪些是好的作品,哪些又是不太好甚至是很壞的作品了。

有時候我們剛剛被一部作品深深地感動過,比如說被它的語言、被它的故事和人物、被它蘊藏的某種東西給激發起來——可是我們一直信賴或比較信賴的專業朋友看了卻很生氣,說這分明是一部很壞的作品……類似的例子或正好相反的例子數不勝數。這樣時間久了,我們就給弄糊涂了,不斷地懷疑自己。最后,我們不得不試著放棄一直秉持的一些標準。

有人會說世上再也沒有比藝術這種東西更難掌握的了,它有一萬個標準、有千變萬化的奇特因素。可是我們也知道,它盡管復雜,仍然還要我們去讀、我們去感受吧,仍然還要落在我們的良知里,被我們的知性過濾和篩選一遍吧。也就是說,無論怎樣怪異,也并不等于沒有標準了。

如今網絡上滾動著無數的“文學”,書店和地攤上也擺放了無數的“文學”。各種讀物像海洋一樣涌過來,這一切在有標準的人那里哪怕稍稍予以停留,也會讓人心煩意亂。這種撿選的工作量是巨大的,能把人累得崩潰。所以一個適時而至的辦法,就是認同這個時代的無標準說。沒有標準是最好的,最省心了,怎樣都行。也許現代真的不再需要標準,因為從世界范圍來看,我們來到了一個重商主義時代、物質主義時代,人們不需要文學也能活得挺好。

如果這一切是真的,那么這大約也就是非人的時代了。動物不需要精神生活,只要滿足了口腹之欲,它們一定是很高興的、歡歡樂樂的。

訪師散記一

因為從很早起就向往寫作,并且聽信了一個說法,就是干任何事情要想成功就必須尋一個好老師。這個說法今天看也不能說就是錯的,只不過文學方面更復雜一些罷了。

記得自己從很早起就在找這樣的老師,這里不是指從書本上找,而是從活生生的人群當中找。我曾想象,如果真的遇到了這樣的一個人,我一定會按照嚴格的拜師禮去做。聽說有的行當拜師需要一套繁瑣的程序,比如磕頭上香、穿特別的衣服之類。這一套我是很煩的,但為了有個像樣的、令人欽佩的老師,我也會不打折扣地馬上去做。

最大的問題是很難找到這樣的老師。他們在那個年頭里非常稀缺,這與現在是完全不同的。現在文學方面可以做老師的人多得不得了,每一座城市里都有一批,而且經常可以看到掛牌營業的人。那時則不同,文學愛好者很多,能做老師的人很少。有時候我們覺得某個人完全可以做老師了,但你一旦真的要拜他為師,他就會嚇得趕緊走開。

我從十幾歲到二十幾歲這段時間里,游走的地方很多,雖然是為生活所迫,但其中還是少不了文學內容。我把交往文學朋友和尋找老師這二者很好地結合起來,一聽說哪里有老師就趕緊跑了去。這種訪師尋友的傳統可能主要是東方式的,翻翻我們過去的歷史,其中有很流派師承這一類的故事,有“一日為師終生為父”這樣的說法。我對師傅和老師一直是非常尊敬的,比如說我永遠不會對老師輩的人說出不恭之言,只不過為了“一日”而“終生為父”,似乎還做不到。

在東方,做一門藝術或一門手藝,沒有師承就很成問題,一個專業人物出門混事,人們總會問起一個最基本的、自然而然的問題:你的老師是誰?這等于問你是不是出于正門、有沒有專業上的淵源。沒有一個名聲很大的老師藏在身后,要從事專業會是格外不順的。當然,我當年急于尋師絕沒有想過這么多,而只是為了快些摸到入門的路徑。在許多人眼里,文學寫作是很神秘內在的一門學問,它尤其需要高人的指點。

從書本里學習是重要的,我當時所具有的一點寫作能力,可能絕大部分還是來自書本。我看了好的作品就模仿,就是這樣開始的。可是我還是有點心虛,因為沒有老師而忐忑不安,就怕有人猛地問我一句:你是跟誰學的?你的老師是誰?所以我一方面因為進步和開竅太慢,恨不得一口吃成一個胖子;另一方面也深受中國從師傳統的影響,極想投到一位老師門下。

在初中讀書時,我不知聽誰說到有一個很大的作家,這人就住在南部山區的一個洞里,于是就趁假期和一個同學去找他了。當年我們的學校就在海邊,認為這里偏僻得像天涯海角差不多;而南部山區看上去只是深藍色的一溜影子,完全是遙遠的另一個世界。我們真的要闖一闖大山了,并且是去找一位住在山洞里的高人,只一想就激動不已。

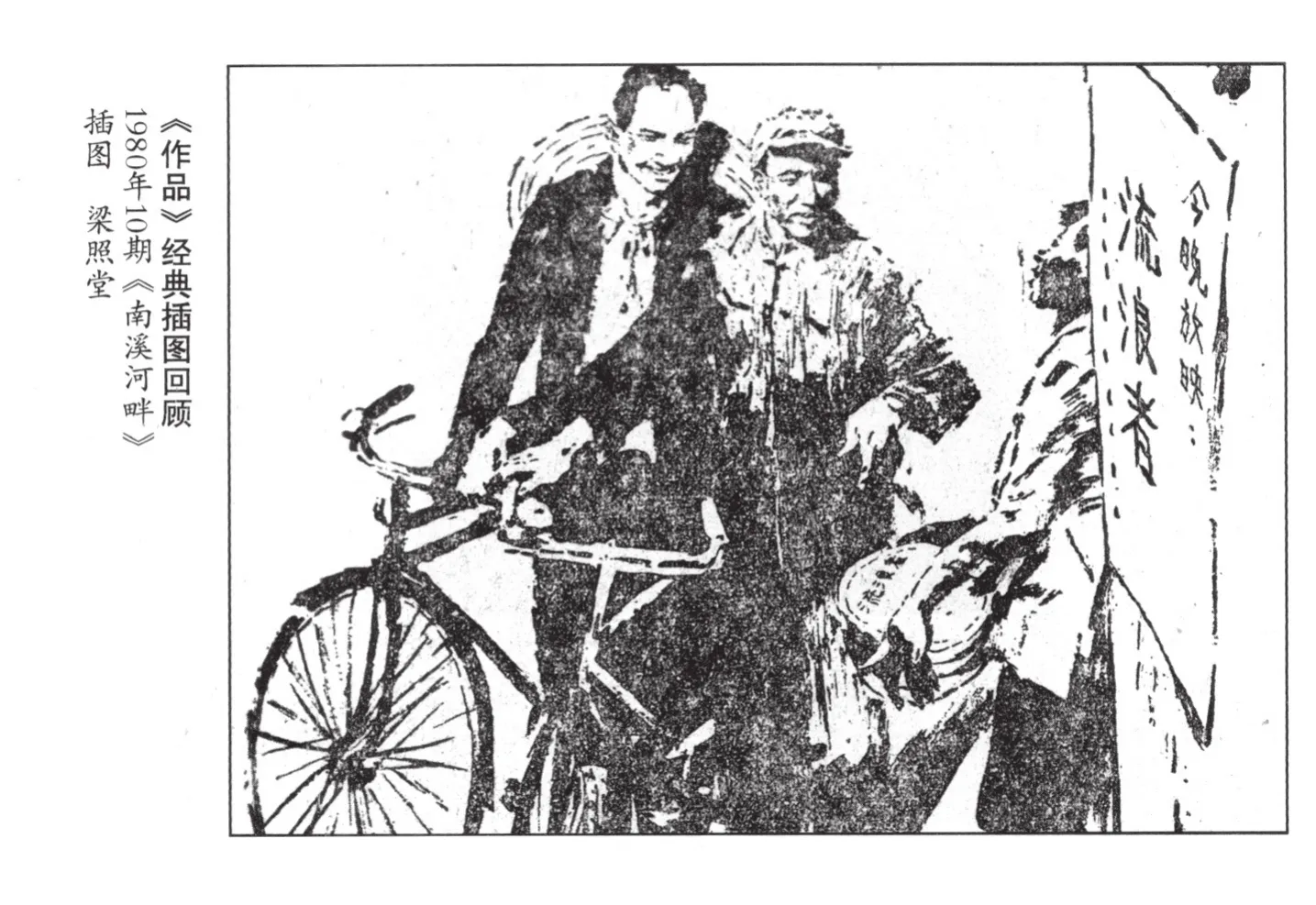

記得我們兩人騎了自行車,帶了水壺,蹬了快一天的車子,這才來到了山里的那個小村——它原來不過是村名里有一個“洞”字,高人本人并不住在山洞里。這使我們多少有點失望。同樣失望的還有大山,它也不是從遠處看到的那種深藍色,而是土石相嵌粗糲糲的,樹木也不太茂密。

急急地打聽那個老師,有人最后把我們帶到了一間水氣繚繞的粉絲房里,指了一下蹲在炕上抽旱煙的中年男子。他的個子可真高,雙眼明亮,手腳很大。我和伙伴吞吞吐吐說出了求師的事情、我們心里的迫切。他一直聽著,面容嚴肅。這樣呆了一會兒,說那走吧,跟身旁的人打個招呼,就領我們離開了。

原來他要領我們回自己的家,那是一間不大的瓦房。進屋后他就脫鞋上了炕,也讓我們這樣做。大家在炕上盤腿而坐,他這才開始談文學——從那以后只要談文學,我覺得最正規最莊重的,就是脫了鞋子上炕,是盤著腿談。這可能是第一次拜師養成的習慣。

他仔細詢問了我們練習寫作的一些情形,然后拿出了自己的稿子:一疊字跡密密、涂了許多紅色墨水的方格稿紙。它們裝在炕上的一個小柜子里,我們探頭看了看,有許多。可是發表在報刊上的并不多,他訂成的一個本子里,大致是篇幅極小的剪報。我和伙伴激動得臉色彤紅。這是一些通訊報道。

老師一個人生活,老婆不孝順爹娘,被他趕跑了。他與我們交談中,主要強調了兩個問題:一是自己要孝順,將來找個女人也要孝順;二是寫作要多用方言土語,這才是最重要的。

訪師散記二

第一次拜師的經歷是永遠也不會忘記的。我和伙伴從南山騎車回來,一路上都興沖沖的,一點都不覺得累。我們最高興的,是從今以后終于有了一位老師,這不僅是我們文學上能夠得以飛快進步的重要的條件,而且還讓我們有了一個不會輕易宣稱的秘密。我們可能告訴別人在寫作這方面已經有了師傅,卻不會說出他的名字來。

本來事情是非常順利的,但最美好的事物往往是格外要費些周折的。大約是從南山回來的第一個學期,我因事出了一趟遠門,回來正準備再次去看望老師,就聽到了一個噩耗:老師因為腦中風突發去世了!這是伙伴告訴我的,絕對沒有錯。望著伙伴的兩道長淚,我緊張得一時說不出話,一會兒也哭了。

在沒有老師的日子里,我們努力實踐著他的教導,一方面在家里對長輩順從,盡可能忍住不頂撞他們;再就是在文章里使用了很多方言土語。后者讓學校的語文老師很不耐煩,但我們仍然堅持下來。

不久我們又聽到了鄰近一個村子里有一位代課老師,這人也是一位作家,就急急趕了過去。原來這人只有二十多歲,父親是本村的村頭,留了分頭,鼻子很尖。盡管看上去有點別扭,我們對他還是誠惶誠恐的。他十分傲慢,根本就不正眼看人,只把我們領到一間屋里。一進屋就吃了一驚:整整一面墻都用紅筆描畫出光芒四射的圖案,而放射光芒的最中間是比巴掌還小的一個紅方框,里面粘貼了一小塊剪報。那當然是他發表的作品。

因為他極其嚴肅,我們都不敢開口。可是沉默了一會兒,他開始詢問:家庭出身?年齡?所在學校?我們結結巴巴的,他就訓訴起來……我和伙伴不知怎么就踉蹌著出來了,頭也不敢回一下。

這樣一直到了半年之后,一個偶然的機會讓我們知道城里來了一位真正的作家。這人要為本地一個先進人物寫文章,所以就要呆上一段時間。我和朋友最終還是設法敲開了他住處的門,懇切地表達了拜師的愿望。這人長得比住在大山里的第一位師傅差多了:矮個子,圓臉,花白的頭發很長,多少有點像老太太的模樣。他戴了一塊表殼發黃的手表,我們以為是傳說中的金表,極好奇又不敢多看。他非常慈祥。交談中,他主要談了文章中要多多描寫景物,并且一定要與人物的心情配合起來,并舉例說:文章中的人如果煩惱,就可以描寫天上烏云翻滾;反之則是萬里無云。

我們回來試了一下,覺得并不難做,而且收效顯著。

正在我們為即將擁有一位新的文學師傅而慶幸的時候,巨大的打擊來臨了。那是第三次去找他的時候——老師已經結束本地寫作回到了他的城市,我們就坐長途汽車奔去了。按照地址登上一座樓,驚喜地見到了師母。她說老師正在里屋休息,讓我們過兩個小時再來。我們按規定時間去時,卻發現門上有一把大鎖。我們先是在門口等,然后到街上轉,回來看還是那把大鎖。最后一次大鎖沒有了,敲門,門卻再也沒有打開。

為了能弄清原因,我們回到了本地小城,找到當時接待老師的一位干部。想不到他見了我們面孔一直板著,特別是看我的時候,目光里有十分厭惡的樣子。這樣呆了一會兒他總算說話了:“你們再不要去纏他了,那樣身份的人能收你們做學生?家庭嚴重歷史問題……”

我覺得頭皮有一種悚悚的感覺,什么話也沒有說,扯扯伙伴的手就出來了。

這之后就只能從書本上學習了。這當然是最有效最可靠、且不會遭到拒絕和喝斥的。但還是有一種投師無門的痛苦,隱隱地鯁在了心底。隨著時間的延續,日子長了,我覺得沒有老師還是不行,甚至覺得這是很糟糕以至于很不祥的。

那時我多少把文學寫作當成了一門手藝,后來才知道,這種認識雖然有些偏頗,但其中純粹工藝的部分也還是有的。讓師傅“傳幫帶”,這是任何行當手藝傳承最基本最有效的途徑。

就這樣,直到我初中畢業,不得不一個人到南部山區游走的時候,還是沒有找到師傅。我在山地走走停停,做過不少活計,生活自由而辛苦,是最難忘的一段日子。這段時間里還是愛著文學,除了不斷地找一些同好的朋友互相學習和取暖,還要忍住一個念頭時不時地就要從心底萌發:找一個文學師傅。

只要聽到了哪個地方有個年紀稍大的、有過一些文學經歷的,我就要跑去看一看,以便在適當的時機提出拜師的請求。曾經有過一兩次差不多眼看就要成了,只因為兩次拜師所遭受的打擊,最終還是沒有開口提出。除了這個原因,另有一個深層的原因,就是我對他們能否長期當成師傅還多少有點懷疑。首先是長相:我印象中師傅的概念是由第一次求師的經歷形成的,即這個人要體體面面像個老師的樣子才行。第三次拜師不成的那一位雖然并不高大,像個老太太似的,但樣子總算和藹可親。而后遇到的都不盡如人意,有的油胖胖的有的舉止粗魯,反正都不太合乎老師的概念。

有一個很大的機會說來就來了,這一次真是上天對我的恩賜:有一天我正在一個村里的朋友家玩,突然聽說這里來了一位百年不遇的人物,他是一戶人家的親戚,以前是在某大出版社工作的,如今因為思想問題而離職了。那戶人家正在招待他,這會兒正在炕上喝酒——照理說我應該在人家酒席結束的時候再去拜訪,可因為實在等不得,就讓人領著進了門。

那人真的是與常人大不一樣:穿了灰色中式衣服,戴了黑色寬邊眼鏡,面龐白細,文雅無比。他吸煙,使用透明的長桿煙嘴。我把一疊稿子捧上去。他放下筷子,耐著性子當場讀了幾篇,很快對旁邊的人、也是對我,說出了一句永遠令人難忘的話:“有才。不過真要成熟,還要十年。”

他怎么就不說九年?或者再短一點,八年不行嗎?十年,這是多么漫長的一段日子啊!

那天我興奮不安地呆在他身邊許久,直到他的離去。自然沒敢提出“拜師”二字。他走了,后來就再也沒有見到他。

一直到上大學之前,我始終沒能拜上一位文學師傅。但是上了中文系,也就自然而然地有了老師。這真是我的幸運。

大地上的文友

我上大學之前沒能成功地拜師,卻得益于形形色色的文友。這是一想起來就要激動的經歷。那時我在山區和平原四處亂跑,吃飯大致上是馬馬乎乎,有時居無定所,但最專心的是找到文學同行。我在初中的文學伙伴離我很遠了,并且他漸漸知難而退,常常是有心無力了。一說到寫作這回事,無論是山區還是平原的人,他們都叫成“寫書”,或者叫成“寫家”,說:“你是找寫書的人哪,有的,這樣的人有的。”接著就會伸手指一下,說哪里有這樣的人。

我在縣城和鄉村都先后遇到過一些“寫家”,這些人有的只是當地的通訊報導員,有的是寫家譜的人,還有的是一個村子里為數極少的能拿起筆桿的人。真正的文學創作者也有,但大多停留在起步階段,就是說一般的愛好者。他們年齡最小的十幾歲,最大的八十多歲。

不論這樣的人住在多么遙遠的地方,我只要聽說了,就一定會去找他。有一次我知道了一個真正厲害的“寫家”,他住在一座大山的另一面,就起早背上吃的喝的翻山去找了。原來這是一個快八十歲的老人,白發白須,不太愿意說話。他年輕的時候在城里呆過,所以算是經多見廣的人。村里人都說他“文化太大,不愛說話”。他仔細問了我的前前后后,又翻翻我的“作品”,這才多少接納了我。

原來他正在寫的書已經進行了好幾年,是“三部曲”。他將其中的“一曲”給我看了,我發現是半文半白的語言寫成的,主要記載了一生的經歷,夾敘夾議。他說這叫“自傳體”。其中我記得最有趣的是寫當學徒的一段:東家女兒看上了他,他至死不從,以至于半夜逃離……“這閨女原是很美的,”他在一邊解釋說。

我照例坐下來讀了自己的作品。他閉著眼睛聽下來,像吃東西一樣咀嚼著,又吞咽下去。這樣半晌他才睜開眼,說:“你好歹毒啊!”

我嚇了一跳。后來我才知道,他這是在表達一種極度的贊揚。他伸手撫摸自己攤在炕上的作品,說:“你看,我寫得多歹毒啊!”

那些年我發現散布在山區和平原的各種“寫家”可真多,他們有的富庶有的貧窮,有的年紀大有的年紀小,但一律酷愛自己的文學:寫詩、散文和小說;有的還寫戲劇,寫好之后就在自己的車間或村子里演——看他們自編的戲劇簡直有趣極了,那些特別的情節和場景永遠都忘不了。有一次我被一位山村里的黑瘦青年邀請,說今夜村里就上演他編的一部大戲。

那出戲的演出離現在幾十年了,記憶中內容大致是與村里壞人斗爭、群眾取得了勝利之類。記得最清的是一個游手好閑的“二流子”,手拿一個大紅蘋果從臺子一側上來,而另一邊是一對青年男女親熱地上場。“二流子”斜眼看著那邊的兩個人唱道:“我手拿大蘋果,她愛他不愛我……”那婉轉悲切的唱腔讓我一直不忘。我無比同情那個失戀的“二流子”。

還有一次我住在一個小村里,房東的女兒恰巧就是一個“寫家”。她剛十七八歲,公社廣播站就已經播發了好幾篇稿子了。她胖胖的,穿了大花衣服,平時愛說愛笑,只是一寫起來就伏在桌上,誰也不理,一邊寫一邊流淚。我們交換作品,她喜不自禁,一邊看我抄得整整齊齊的稿子一邊紅臉掩面,說:“哎呀哎呀,你可真敢寫啊!”我知道她看到了什么:那是寫青年男女剛剛萌發的、若有若無的情感,是這樣一些段落。

我所經歷的最大的一個“寫家”是在半島平原地區。記得我知道了有這樣一個人就不顧一切地趕了去,最后在一個空蕩蕩的青磚瓦房中找到了他。他幾乎沒怎么詢問就把我拖到了炕上,幸福無比的樣子,讓人有一種“天下寫家是一家”的感覺。他從炕上的柜子里找出了一捧捧地瓜糖,我們一塊兒嚼著,然后進入“文學”。他急著先讀,讓我聽。可惜他的作品實在太多了,一摞摞積起來有一人高,字數可能達到了一千萬字以上。這個人多么能寫作啊,這個人的創作熱情天下第一。為了節省紙張,那些字都寫得很小。

天黑了,他還在念。一盞小油燈下,他讀到了凌晨,又讀到窗戶大亮。奇怪的是我們都毫無困意。

那一天我們成為了好朋友。我覺得他是真正的“大寫家”,是一位必成大事的文學兄長。他大我十多歲,結過婚,只因為對方不支持他的寫作,他與之分手了。他曾給我看過她的照片:圓臉,劉海齊眉,大眼睛,豁牙,笑得很甜。

分手的時候我在想,為了文學而損失了那么好看的一位女子,這值不值呢?想了一路,最后肯定地認為:非常值。

書癡今何在

幾十年過去了。這個世界變了。與更年輕的人談那些文學往事,他們會覺得一切都像夢境。那些寫書的癡子今天哪里去了?有的存在,有的沒了,不知哪里去了。活著的,不一定像過去一樣寫個不停。死去的,活到今天就不知會怎樣了。

這些年來我見過幾個以前的文友,無論時下的境況如何,談到過去的情景,無不神情一振。有的無論如何也打聽不到下落了,他們不是像當年一樣在大山的那一邊,而是隔開了一個世紀那么遙遠。比如說一個在七八十年代漸漸有些作品發表的人,幾年后投身商場,如今音信全無。我問他最密切的一個朋友,對方說:“不知道,也許去了海參崴了!”

對半島人來說,“海參崴”既是確指俄國遠東的一個城市,又是闖到關外更遠更遠的一個縹緲的指代。

那個邊寫邊哭的姑娘嫁了一個遠洋船長,船長脾氣不好,喝了酒就打她。她在痛苦中寫了一些詩,都是愛情詩。原以為她愛上了別人,最后才知道這些詩都是寫給自己男人的——他越是打他,她就越是愛他。她認為男人打老婆,是半島地區不好的習俗,不能全怪男人;另外,她認為男人生活極不順利,自己又無法幫她,實在虧欠了他。

那個寫“三部曲”的老人早就去世了,他的后代不愿提那些往事,當我把話題轉到這上邊來,對方就把話岔開了。

我一度最思念的就是那個寫了一千多萬字的人,但幾次都沒有找到。后來終于見面了,結果讓我大吃一驚:整個人雖然年紀很大了,但剃了板寸頭,兩眼炯炯有神。原來他已經做了一家公司的老板,雖然公司不大。問起他的書怎樣了?他說:“書?好辦。等我掙足了錢,就把它們印出來,印成全集,精裝燙金!”

他伸直兩臂比畫,那就是全集的規模。

最不愿提及的是初中時候的文學伙伴。他就是與我第一次進山里求師的人。許多年來他一直過著貧困的生活,可是熱愛文學之心毫無改變,只是寫得不多。我們見面時,他已經因為兩次中風臥在了炕上,用最大力氣握住我的手,搖動,說話斷斷續續:“咱老師……咱老師,和我一樣的病,他走得更早……”

原來他還在懷念大山里的那個人。是的,盡管我們只見過他一次,但他畢竟是我們的第一個老師啊。

文學讓我們更為珍視友情,朋友之間,師生之間,所有的情誼都不能忘記。僅憑這一點,文學也是偉大的。