一個人的路上

■南 北

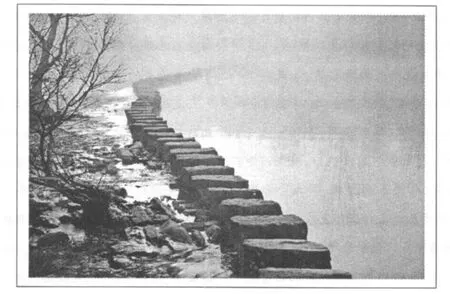

清晨或者夜晚,我一個人在路上走。

南方的天氣,在初夏的五月,是最好的。雨水充沛,樹木花草繁茂,各種叫不出名字的鳥兒,在河畔的闊葉林和竹叢中爭相鳴唱,空氣中彌漫著濕潤的花草氣息。

清晨或者夜晚,路上行走的人很少。我一邊走,一邊會想到許多的人和事,想到故鄉,童年。那已經遠去了的歲月,是永遠也無法找回來了。而我的故鄉,也只能在夢中才可以回歸,她不會是原來的樣子了,她早已改變。想到曾經與我相依為命的親人們,他們現在或因死亡而躲在一個我無法了解的世界里,或因分離而各自天涯,在各自的日子里快樂或憂傷;我也想到許多的朋友,他們如同晴朗夜空中的星辰,遠遠的在頭頂閃爍,散發微弱而清晰的光;還有愛情,那永遠讓人著迷的身影,我一次次像追求真理一樣追求她,她也一次次向我走來,有時相互擁有,有時只是相逢,卻又錯肩而過。

幾十年的風雨,幾十年的坎坷,回首時只不過是一些閃爍不定的片斷。

我的記憶中,也許不僅僅是這些。我在一個人的路上,分明還看到了許多人。他們是和我一樣的,一個人走過了很多的路。

李白,這個狂放不羈的書生,他的一生也幾乎是消耗在了路上。一個一個的城郭,一道一道的山川河流走下去,他用腳步丈量著大唐帝國遼闊的疆土,在酒的微醺中,放浪著自己的歌喉。

杜甫,這個李白的詩友和兄弟,他們在開封的古吹臺上相別后,就只能在詩歌里相會。戰火將河南鞏縣人杜甫逼上漫漫路途,逼他歷經巴山蜀水的艱難崎嶇,躲入我現在所在的成都西郊。他說:"海內風塵諸弟隔,天涯涕淚一身遙。"他說:"白首放歌須縱酒,青春作伴好還鄉。"可是,杜甫啊,我的老鄉,你最后回到了你的中原老家了嗎?

我還想到了20世紀初,中國的一位傳奇詩僧蘇曼殊,那個"還卿一缽無情淚,恨不相逢未剃時"的憂傷歌者。他的一生也全部在路上。日本,爪哇,印度,南亞的山島雨林,他的身影孤單而飄逸。他譯的拜倫的詩《哀希臘》影響廣大。他還是中國現代佛教小說的開創者。他的一幅《汾堤吊夢圖》,更是成為畫壇流傳不休的佳話。

也許,讓我感到最為親近的,還是那個近代法蘭西的靈魂,被歌德稱為“開始了一個時代”的人——讓?雅克?盧梭。他的一生是震撼世界的,是他率先發出了“人人生而平等”的呼喊聲,肯定人的價值,要求個性解放,對專制制度和教會的黑暗發出了強烈的抗議。他因為獨立不羈的自由思想,而理所當然地成為政府、教會和愚昧民眾的迫害對象。但他沒有屈服,他在《懺悔錄》中無畏地為自己作了辯護。他最后的著作是《孤獨散步者的沉思》,他是在寫作中死去的,在一個人的孤獨路途上,停止了他不屈的呼吸。

還有那個我一時忘記了姓名的美國詩人,他一生都沒有擁有過屬于自己的房子或者說家。他不斷地從一個地方走到另一個地方。他的一生都在路上,在各種交通工具和旅館中度過。他不是沒有能力為自己買一座房子,而是一意孤行地選擇了行走,選擇了"一直在路上"這樣一種生存方式。后來,美國政府鑒于他對文化藝術所作的貢獻,也鑒于他已年老體衰,決定免費為他提供住宅,讓他能夠定居下來以度晚年,但他拒絕了。就這樣,這位特立獨行的行吟詩人,在旅館和路途中度過了自己的一生,直到90多歲時逝世。他死后,他的朋友為他整理遺物時發現,他一生的物質財富,就是一個簡單的行囊,行囊里是寫作必須的紙和筆及簡單用品。而在精神財富方面,他給這個世界留下了大量優美的詩歌和隨筆。

是的,毋庸置疑,無論是中國或外國,也無論是現代還是古代,那些偉大的靈魂,他們都行走在一個人的路上。不是他們想要孤獨,而是他們不能不孤獨。世界可以不接納他們,可以不理解,不理睬,甚至敵視和迫害他們,但世界卻不能沒有他們。他們是世界的良心,是世界的光,是探路的人。世界因為有了他們,才有了色彩和聲音,才免于徹底的庸俗和墮落。

一個人的路上,總會有許多東西需要思想,有許多東西要去面對。

我知道我還不能進入那些聲名卓著者的行列,這有點為時過早。他們已經完成了各自的使命,將身影定格成路邊的雕像。而我,卻必須繼續走下去。在經過他們的身邊時,我會向他們問一聲好,打個招呼,然后揮手,繼續默默向前走。他們為后人紀念,但他們已經停止了呼吸的力量和前進的腳步。我暫時不為人知,這正是我必須繼續前行的理由和動力。我有我的使命,我將繼續的,是他們沒有的路。我將抵達的,是他們沒有抵達的目標。想到這些,我信心百倍,勇氣十足,將一時的挫折和困苦置于腦后,踩在腳下。

每個人的道路都將獨一無二,我將完成我必須完成的那一部分。我必須超越那些我所敬愛的人,因為我是后來者。這不僅僅是我的權利,更是不可推卸的一份責任。

當我坐在臨時租來的房間里,將手放在鍵盤上,面對電腦屏幕寫作的時候,我也在想,若有一個相伴的人是否更好?但這是一件可遇不可求的事情。那與我相伴路途,攜手共行的人,一定是一個與我可以相互接納的人,可以共度幸福也可以共度危難的人。我知道,這個人一直還沒有出現。她也許只是一個虛擬的影像,在我還沒有抵達的道路前方,吸引我,召喚我,促我向前走。

在路上,一個人走,當然不是最好,但也不會是最壞。原因是,不管那個可以相伴的人是否出現,路都在那里等著,你都必須去走。