從認知語言學視角探索翻譯教學中的譯者主體性

鄭小薇

(四川外語學院 國際關系學院,重慶 400031)

從認知語言學視角探索翻譯教學中的譯者主體性

鄭小薇

(四川外語學院 國際關系學院,重慶 400031)

從認知語言學的視角來探討翻譯教學中譯者的主體性問題,認為認知語言學的體驗觀、圖式觀和隱喻觀為翻譯教學提供了新的視野,使翻譯教學能真正做到以學生為中心,最大限度地激活譯者的主體性并發(fā)揮譯者的主體性作用。

認知語言學;翻譯教學;譯者的主體性

1.引言

在認知語言學問世之前,傳統(tǒng)語言學的客觀主義哲學觀在許多人看來是顛撲不破的真理。他們認為,語言是對世界狀態(tài)的真實反映。語言結構和語言規(guī)則是固有的,是人類天賦能力的體現(彭建武,2005:12)。這種客觀主義語言哲學觀反映在翻譯教學上就是傳統(tǒng)的翻譯教學方法,即只注重對翻譯理論和翻譯方法的傳授。學生在翻譯活動中的認知能力和主體性往往被忽視,因而學生的主體性沒有得到充分的發(fā)揮和利用。在翻譯教學中怎樣才能發(fā)揮和利用譯者的主體性?認知語言學為我們提供了一些令人信服的理據。

2.體驗觀與翻譯教學中譯者的主體性

認知語言學的體驗觀認為人類語言主要不是先天的機制,而是后天習得的;語言不是自治的,而是基于人的體驗和認知基礎形成的。語義雖然存在于人腦之中,但其根源不是天賦的而是來源于身體經驗,來源于使用者對世界的理解。“范疇、概念、意義都是基于身體經驗的;推理、語言、句法不可能自治,這是不可辯駁的真理。”(王寅,2005:318)認知語言學的這一哲學觀使我們清楚地認識到譯者在翻譯過程中所扮演的主體角色。在教學中我們發(fā)現每一個學生都有自己獨特的認知方式,這與他們的人生體驗,與他們不同的認知模式相關。一般認為,翻譯過程有兩個重要的步驟:理解和表達。理解是指對信息發(fā)送者即原作者的意圖及原文意義的理解,表達是指譯者在理解原文意義和原作者的意圖以及譯文目的的基礎上制作譯文的過程(張美芳,2005:154-155)。這一過程與人的認知密切相連。在理解和表達這一過程中,如果學生不能發(fā)揮主體作用,教師不能充分地調動和激活他們的人生經驗和世界知識,那么教師所傳授的翻譯理論和翻譯方法就得不到充分的應用。既然語義不完全存在于人腦之中,而是來源于身體經驗和使用者對世界的理解,那么在翻譯教學中,我們就應該注重啟發(fā)和激活學生的人生經驗和他們的認知能力。

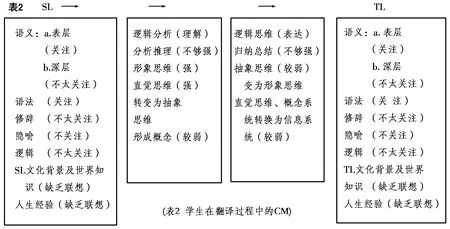

要激活學生的人生經驗和認知能力,首先要了解學生在翻譯過程中的思維活動。“在翻譯活動中,認識活動起主導作用,想像和思維處于核心地位。”(方夢之,1999:41)由此可見,譯者在翻譯活動中的思維過程應是我們關注的核心。翻譯的思維過程是一種雙向思維活動。王宏印教授對翻譯的理解和表達程序作了這樣的描述:“翻譯是從原文的語言層次入手,經過邏輯層次深入到事理層次,然后再從深層對應經過淺層對應到達表層對應。這一過程就是翻譯的由淺入深(理解)到深入淺出(表達)的過程。”(王宏印,2000:66)翻譯的第一程序是SL(Source Language)信息系統(tǒng)的輸入。這一程序也是譯者解讀源語的過程。解讀過程是一種逆向思維活動。一般的抽象思維方向是從概念系統(tǒng)到語言系統(tǒng),而解讀過程則是從語言系統(tǒng)到概念系統(tǒng)。在完成信息輸入程序之后,譯者的大腦進入第二程序——概念系統(tǒng)。在這一程序里,譯者運用邏輯思維,即通過分析﹑判斷﹑推理和歸納,將閱讀中的直覺思維和形象思維轉換為抽象思維,形成概念。這一過程,也就是通過梳理SL信息系統(tǒng)的表層意義,達到理解其深層意義的過程。之后,譯者的大腦進入TL(Target Language)信息系統(tǒng)的重構程序。在這一過程中,譯者將抽象思維轉換成直覺思維和形象思維,將概念轉換生成TS信息系統(tǒng)。這一過程是譯者用目的語表達的過程或源語信息的輸出過程。此過程是一種順向思維活動。譯者要將在第一程序中捕捉到的概念系統(tǒng)轉變成另一語言系統(tǒng)。

從某種意義上說人的思維活動是一個黑夾子。“研究譯者在翻譯過程中如何創(chuàng)造一個全新的但有多多少少與原文吻合的譯文,研究他那個小小的黑匣子如何運作”(Holmes,1988),應是教師在翻譯教學中關注的焦點。只有知道了學生在翻譯活動中的認知過程,教師才能有效地調動和激活學生的理想認知圖式(Ideal Cognitive Models,縮略為ICM),才能充分地發(fā)揮譯者的主體性。我們從學生在翻譯課的小組討論中發(fā)現,學生在翻譯活動中的認知模式與理想的認知模式有不少的差距。為了找出這些差距,我們不妨把翻譯活動中的理想認知模式和學生的認知模式(Cognitive Models,縮略為CM)作一個比較。

從表1我們不難看出翻譯活動中理想的思維 模式充分調動和發(fā)揮了譯者的主體性。譯者不僅在理解這一過程中非常關注源語的語言層面,而且還會聯(lián)系源語的文化背景知識、世界知識以及自己的人生經驗來幫助理解源語。通過分析推理,譯者的邏輯思維從形象思維、直覺思維轉變?yōu)槌橄笏季S形成概念系統(tǒng)。在表達這一過程中,譯者的邏輯思維從分析推理轉為歸納總結,從抽象思維變?yōu)樾蜗笏季S和直覺思維,把概念系統(tǒng)轉變?yōu)樾畔⑾到y(tǒng)。在此過程中,譯者除了充分關注目的語的語言層面外,同時還會聯(lián)系目的語的相關文化背景知識以及自己的人生經驗來幫助表達。以上是理想的翻譯思維過程。下表是我們在翻譯課上從學生小組討論中發(fā)現并總結出的學生的認知模式(CM)。

從以上兩個表的對比我們不難看出,學生在翻譯活動中的認知模式比起理想的認知模式還有很多地方需要加強。比如在理解這一過程中,學生往往會只關注表層語義,遇到難以理解的句子,他們很少聯(lián)想已有的相關文化背景知識和人生經驗來幫助理解。導致的結果就是他們在邏輯思維方面分析推理和歸納總結的能力不夠強。在表達過程中,他們同樣會只關注語言的表層語義,很少聯(lián)想他們已有的相關文化背景知識、世界知識以及人生經驗。其結果是不少學生的譯文要么不能合適地表達原意,要么不通順,缺乏邏輯性。

通過以上討論我們認識到,要把學生在翻譯活動中的CM轉變成ICM,教師必須要真正做到以學生為中心。在傳授翻譯理論和翻譯方法的同時,多開展討論,多了解學生的認知模式以及他們的知識結構,多啟發(fā)他們結合人生經驗和世界知識來幫助理解原文。也就是要用認知語言學的體驗觀來引導學生、啟發(fā)學生。在翻譯教學中,教師如果忽視學生的主體性,只遵循傳統(tǒng)的以教師為中心的教學方法,其結果只能是授其魚,而不能授其漁。

3.圖式觀與翻譯教學中譯者的主體性

圖式(Schema)提法最早見于哲學家康德(1781)的著作。Lakoff和Johnson在1987年同時在他們各自的專著Women,Fire,and Dangerous Things和The Body in the Mind中提出,體驗經驗在概念系統(tǒng)內產生意義圖式。隨后,格式塔心理學家巴特利特發(fā)展了此理論,認為圖式是對過去反應或經驗的積極組合。圖式是輸入并儲存在大腦中所有對世界的一般認識,是常識性概念。圖式的總和便是一個人的全部知識。一個人在接受新信息、新概念、新思想時,只有把它們同他腦海里固有的知識聯(lián)系起來才能產生意義。意義存在于人的腦海之中,它取決于人在理解過程中對大腦中已經存在的認知框架,也就是圖式的啟動。在翻譯過程中,譯者要對源語進行識別、理解、加工。在這一過程中,譯者的認知圖式發(fā)揮著不可忽視的作用。

任何語言的產生和發(fā)展都有其深厚的文化背景,文化背景又對人的思維方式和語言習慣起著重要作用。對兩種語言進行形式上的對比是傳統(tǒng)翻譯教學法的主要方法之一。應該說這種句法分析方法在翻譯教學實踐中還是有一定成效的。不過很多教師在對語言形式進行對比的過程中更多的是提醒學生對語法結構的差異予以注意,往往忽略了兩種語言在語義和概念域之間的深層差異,忽略了因文化差異導致的語義缺省。所以,許多學生在翻譯中遇到因文化差異導致的理解和表達障礙時,他們就不知所措。認知語言學的圖式觀就提供了解決這一問題的途徑。認知語言學提倡翻譯要在語義和概念域上建立對等(彭建武,20005:225)。如果我們在翻譯教學中幫助學生建立或激活相應的圖式,也就是幫助他們把已有的知識和源語傳遞的新信息結合起來,建立起新的圖式,那么就能在正確理解原語的基礎之上找到因文化差異導致的語義缺省,從而掃除障礙,構建適當的目的語文本。

正如我們在上面所討論的,翻譯過程涉及到理解和表達兩個基本過程。在理解過程中,譯者要了解原作者的認知文化圖式,也就是源語的文化背景信息;在表達過程中譯者還要關注目的語讀者的認知文化圖式,也就是目的語的文化背景信息。“文本不是翻譯的唯一對象,翻譯還涉及原文讀者和譯入語讀者的圖式。”(王克友,2008:347)在重構文本這一轉換過程中,譯者要充分發(fā)揮自己的聯(lián)想,從表層的語言形式差異找出深層的語義和概念域差異。在翻譯過程中,譯者不僅要結合源語的文化背景知識來最大限度地理解原文的思想內容,還要聯(lián)系人生體驗和對目的語文化的了解,正確恰當地將原語的思想內容再現出來。由此可見,譯者的主體性在這一文本重構的過程中得到了充分的發(fā)揮。比如,在翻譯下面這段話的劃線部分時,學生因文化差異無法啟動他們的認知圖式而導致譯文的語義缺省。

History denies this,of course.Among prominent summer deaths,one recalls those of Marilyn Monroe and James Dean ,whose lives seemed equally brief and complete.

在英語文化里,人們常用一年四季來比喻人生的各個階段,比如夏季就是人生最鼎盛的時期,而秋、冬季節(jié)則暗示人的衰老與死亡。上句中的summer death顯然是指一個人在人生鼎盛時期死去。可是學生最初對這句話的理解卻是“在那些知名的夏季死亡的人中,人們會想起瑪麗蓮·夢露和詹姆斯·迪恩,他們的生命同樣的短暫和完整”。學生之所以會對prominent summer deaths產生誤讀,是因為在他們的認知圖式里沒有相關的文化背景信息。他們的認知圖式不能有效地幫助他們激活相關的聯(lián)想。當教師把summer deaths與原語的文化背景聯(lián)系起來講解過后,再啟發(fā)學生聯(lián)系自己的人生經驗重建他們的認知圖式,他們立即就理解到summer在此處比喻的是人生最年富力強的時期,于是就會把summer deaths與漢語文化中的“英年早逝”對應起來,從而完成了新的認知圖式的建構,彌合了兩種語言的文化差異,學生最終找到恰當的表達方式,他們將以上這句話重新翻譯為:“在那些知名的英年早逝的人中,人們會想起瑪麗蓮·夢露和詹姆斯·迪恩,他們的生命雖然短暫但卻完整。”

同樣,在翻譯下面這段話的劃線部分時,由于學生對原語的文化圖式不夠了解,造成他們在理解上的偏差。

No other month concludes with such dramatic charm and wit.In Halloween,October has come up with the perfect way to end the unbearable month.It is the ideal holiday,for it lasts only a few hours and requires very little preparation.Its ingredie nts are bright color,gaiety,noise and a suspension of disbelief that justifies persons of all ages behaving childishly for three or four hours,which is just about long enough.

在美國,萬圣節(jié)原本是個鬼節(jié)。傳說那些死去后無歸宿的靈魂在每年的10月31日也就是萬圣節(jié)這天回到他們生前的住所。所以萬圣節(jié)這天人們除了祭奠鬼神之外,還要驅鬼。現今人們相信科學,不再相信鬼神,所以萬圣節(jié)成了狂歡節(jié)。由于缺乏相關的文化背景知識,學生最初在翻譯這段話時將其譯成:“它的成分是白色、高興、喧鬧和停止不相信,使所有年齡的人有理由像小孩一樣玩三、四個小時,這已經足夠了。”這句譯文顯然邏輯混亂,語義不清。但學生們卻無法找到其原因所在。當教師把萬圣節(jié)這個鬼節(jié)的相關傳說和來歷以及現代社會的人們盡管相信科學,不再信鬼,卻仍然過萬圣節(jié),只不過把它當成了狂歡節(jié)來慶祝這一相關信息作了詳細講解之后,學生很快就理解了源語的真實含義,從而修正了他們的認知圖式,把上文重譯為:“萬圣節(jié)的氣氛是明快、高興、熱鬧,連平時不信鬼的人,不管什么年齡,都有理由像孩子般玩上三、四個小時,這已經足夠了。”

類似例子還有很多。又比如學生在翻譯“英國首相瑪格麗特·撒切爾夫人在中方歡迎宴會上的致辭”中的一段話時因文化背景圖式的差異而對劃線部分產生了理解障礙。

In 1686 Robert Hooke of the Royal Society wrote that“A better knowledge of China’s civilization would lay open to us an empire of learning,hitherto fabulously described”.Since then generations of my countrymen have been fascinated by China.

撒切爾夫人在此引用了1686年英國皇家學會羅伯特·霍克的話:“更好地了解中國文明將為我們打開一個知識的王國。關于這個王國,迄今為止還僅限于一些傳奇般的描述。”學生們在翻譯這句話時對劃線部分的語義感到非常困惑。眾所周知,在《馬可·波羅游記》里馬可·波羅對中國的描述是帶有傳奇色彩的,這就是羅伯特·霍克所謂的 fabulously described的含義。學生了解了這一背景之后,自然就修訂了他們的認知圖式,從而正確地理解了fabulously described的含義,為他們合適地重構文本打下了基礎。正如王克友所言,“理解就是通過語言獲得指引,從而激活人們從生活世界中積累圖式,讓意義進入圖式。圖式的獲得標志著理解的成功。”(王克友,2008:213)

又如下面這個句子:The whole sky spangled gay twinkling stars,and the Milky Way is as distinct as though it had been washed and rubbed with snow for holiday.趙景深曾經將其譯成:“……天上閃耀著光明的亮星,牛奶路很白,好像是禮拜日用雪擦洗過一樣。”這個譯文曾被魯迅批評為“死譯”。在我們學生的翻譯實踐中也會有這樣的“死譯”,這是因為譯者沒有獲得相應的圖式,沒有注意到中西文化的差異導致的語義缺省。如果譯者知道Milky Way在希臘羅馬神話故事里指眾神從奧林匹斯山通往大地的路,因仙后赫拉灑落乳汁,使得這條路璀燦閃亮,再結合中國牛郎織女相隔銀河的神話故事,那譯者就不會死譯,就會調整自己的認知圖式,從而將其改譯成:“……繁星點綴著整個夜空,快活地眨著眼睛。銀河是那么清晰可見,就好像有人在過節(jié)前用雪把天空擦洗過一樣。”

從以上例子我們不難看出,認知語言學的圖式觀與翻譯教學中譯者的主體性有著密切的關聯(lián)。在教學中,我們除了要比較兩種語言的形式差異,一定還要關注兩種語言背后的文化圖式差異。只有這樣,學生才能在翻譯實踐中既注意語言的表層差異,同時也注意語言的深層差異,即語義與語義域的差異,才能更好地重構文本。

4.隱喻觀與譯者的主體性

Jakoff&Johnson把隱喻納入認知語言學的重要范疇。他們認為,隱喻在日常生活中無處不在,不但在語言中,而且也在思想和行為中。我們思維和行動所依據的日常概念系統(tǒng),其本質基本上是隱喻性的。隱喻實質上是通過另一類事物來理解和體驗某一類事物(Jakoff& Johnson,1980:3-5)。我們的日常語言中充滿了隱喻,用具體的事物表示抽象的概念似乎是人類的一種常見思維方式。這就預示著隱喻與人們的身體經驗密不可分。具有體驗性的隱喻是人類認識世界的一種基本認知方法(王寅,2005:71-72)。但是,在傳統(tǒng)的翻譯教學中,大多數教材受亞里斯多德隱喻理論的影響,都將隱喻劃入修辭學范疇。亞里斯多德(Aristotle,1984)在《詩論》中將隱喻定義為:“隱喻就是把屬于一種事物的名稱轉給其它事物,這種轉換要么由屬到種,要么由種到屬,或者由種到種,或者建立在類比的基礎上。”《西方修辭學》對隱喻的定義是:“隱喻與詞匯的使用即措辭(lexis)有關。它既有詩學功能,又有修辭功能(勸說),但不被認為是詞匯或措辭及語言表達的成分。”(從萊庭,2007:622-623)受傳統(tǒng)修辭學的影響,在翻譯教學中教師也將隱喻作為一種修辭手段和翻譯技巧進行講解和訓練。在這種傳統(tǒng)思維模式的影響之下,學生往往會機械地記憶兩種翻譯隱喻的方法:直譯與意譯。由于他們對隱喻的認知沒有得到充分的激活,譯者的主體性沒有得到最大限度的發(fā)揮,所以他們常常會糾結于對某個隱喻到底是直譯好呢還是意譯好?Lakoff&Johnson在他們合著的《我們賴以生存的隱喻》(Metaphors We Live By)一書中說道:隱喻無處不在,隱喻在本質上是認知的;隱喻不是修辭格,不是簡單的語言產物,它更確切地說是一種通過語言表現出來的思維方式。他們的這一觀念幫助我們跳出傳統(tǒng)的思維模式,使我們不再把隱喻僅僅看成是一種修辭格,不再糾結在直譯和意譯的二元結構的翻譯技巧之中。我們在翻譯教學中更加充分地認識到譯者的感知體驗和認知對隱喻的理解和表達的至關重要性。正如穆雷所言,在翻譯教學中,翻譯技巧并不是唯一(穆雷,1999:119)。所以,在教學中,我們不能只教給學生翻譯隱喻的直譯和意譯的方法和技巧,我們更應重視如何啟發(fā)學生根據認知圖式去認知根植于兩種不同文化背景里的隱喻。在現代譯學中,隱喻已不再被看成是修辭格,它被看成是語言的一種表達形式。有時,甚至翻譯文本本身就被看成是一種隱喻,如格雷戈里·拉芭莎就這樣定義隱喻,“一個詞語就是一個事物或者另一詞語的隱喻”,翻譯是“一種改寫形式,是使新的隱喻在語義上符合原語的隱喻”(Gregory Rabassa,1989:1-2)。由此可見,隱喻的含義已經廣義化,它已不再僅僅屬于修辭格,隱喻已經走進了翻譯的領域。

認知語言學將概念隱喻分為三大類:空間隱喻、結構性隱喻和本體性隱喻。空間隱喻以空間為始源域,通過將空間結構投射到非空間概念上,賦予該空間概念一個空間方位。比如英語中人與“上”和“下”的空間關系映射在情緒和地位上就有:

Happy is up.Sad is down.

More is up,less is down.

High status is up,low status is down.

結構性隱喻就是用一種概念的結構來構造另一種概念。使目標域與源域有相同的結構,從而達到“近取諸身,遠取諸物”的隱喻效應。比如在英語里就有:

Time is money.

Argument is war.

Love is journey.

Human body is machine.

在研究中我們發(fā)現,英語的空間性隱喻體系和結構性隱喻體系與漢語文化中的類似隱喻體系有很大的相似性。學生在翻譯這類隱喻時沒有太多的障礙。但是英語中的本體性隱喻與漢語在某些方面存在很大的差異,我們在翻譯教學中應給予特別的重視。比如,在英語本體隱喻體系中孔雀是驕傲自負的象征,可是在漢語文化中孔雀卻是吉祥、典雅的象征;烏鴉在英語本體隱喻體系中是吉祥鳥的象征,而在漢語文化中卻是不詳鳥的象征;黑貓在英語本體隱喻體系中是厄運的象征,而漢語文化卻沒有這樣的認同。認知語言學認為隱喻是一種認知圖式,它根植于不同的文化和不同的社會(蘇立昌,2007:186)。不同的文化,其源域映射在目標域上所產生的概念隱喻體系是不一樣的。根據黑貓的源域,映射在英語目標域上的概念隱喻中就產生了把人比作貓的隱喻。如:That woman is a cat.在讓學生翻譯這個隱喻時,我們就不能簡單地教學生這個隱喻只能意譯,不能直譯。我們應幫助學生去認知隱藏在這個隱喻背后的文化及其本體隱喻體系,幫助學生重構對這一隱喻的認知圖式。當他們了解了英語的本體隱喻體系之后,就不會將上句譯成“那個女人是只貓”,而會把這個句子譯成“那個女人包藏禍心”,從而成功地實現了隱喻之間的轉換,譯者的主體性得到了充分的發(fā)揮。

同樣,在漢語文化里,如果有人碰巧言中了某件不好的事情時,人們常用“烏鴉嘴”來比喻。由于在英語的本體隱喻體系里烏鴉是吉祥鳥,源域不同,所以就不能在其目標域上映射出與漢語同樣的概念隱喻。我們在翻譯“烏鴉嘴”時要將其譯成“Cassandra”或者譯成A prophet of misfortune or disaster。這是因為具有英語文化背景的人知道Cassandra是希臘神話故事中的主人公,據希臘神話,太陽神阿波羅追求卡珊德拉(Cassandra),卻被她拒絕了。因此阿波羅詛咒她可以預言一切,但她的預言卻無法讓人相信。同時她也只能預言壞的事情,因此他們的本體隱喻體系中“Cassandra”的源域映射在概念域上就如同漢語的“烏鴉嘴”。

又如下面這個句子:He walked at the head of the funeral procession,and every now and then wiped away his crocodile tears with a big handkerchief.在英語文化里,人們把鱷魚淚比喻假慈悲(據說鱷魚的眼睛常常分泌一種腺體,給人感覺它在流淚。)而在漢語文化里,人們常常用“貓哭老鼠”來比喻假慈悲。盡管這兩個隱喻的源域不同,但它們反射在概念域上,其產生的結果卻具有相似性,因此在翻譯上面這個句子的劃線部分時,經過教師的引導,學生們通過分析、聯(lián)想,從而找出了兩者之間的相似性。最后將兩種不同的隱喻成功地進行了轉換,將其譯為:他走在送葬隊伍的前頭,還不時用一條大手絹貓哭老鼠般地抹著眼淚。

又比如,英語常常用a green-eyed soul(一個綠眼人)來比喻一個嫉妒心很強的人,而漢語卻用“紅眼病”來比喻。英語的green-eyed指因激情引發(fā)的認識混亂,特別是因嫉妒引起的認識混亂,有這種認識混亂的人會對色彩的認識產生錯覺,所有顏色在他眼里都成綠色。因此,英語的green-eyed就是jealousy、envious的代名詞。其隱喻意義與漢語的“紅眼病”異曲同工。

英語的習語里也富含隱喻。比如to hold a wolf by the ears這一習語,比喻的是一個人處于進退兩難的情景。而在漢語里人們卻用“騎虎難下”比喻這一情景。人們不難看出,無論是揪住狼的耳朵還是騎在老虎背上都是一樣的進退兩難。只不過游牧民族和農耕民族的生活環(huán)境不同,觀察事物的視角不同,所用的比喻方式也就不同而已。但人類對生活體驗的相似性使得這些不同的隱喻也具有相似性。這些相似性為我們在翻譯中對隱喻進行合適的轉換奠定了基礎。

不同的文化產生不同的隱喻。以上這些例子也印證了Jakoff&Johnson對隱喻的看法,隱喻是一定的文化環(huán)境的產物,體現了人們的思想觀念,也反映了社會的文化價值觀(Jakoff&Johnson,1980)。由此可見,不同文化有不同的隱喻體系,不同的源域映射在目標域上產生不同的概念隱喻。進一步說明為什么具有不同文化背景的人們有不同的認知圖式。我們在翻譯教學中不能機械地教給學生直譯和意譯的方法,而要啟發(fā)他們去認知、去了解根植于不同文化里的隱喻體系。也就是說我們不但要授其魚,還要授其漁。

5.結語

認知語言學雖然還是一個年輕的學科,可它為我們提供了一種全新的思維方式,使我們能夠從傳統(tǒng)的認知框框中跳出來重新審視我們的認知方法和思維模式。在翻譯教學中我們如果固守傳統(tǒng)的教學方法,以教師為中心,忽視學生在翻譯實踐中的主體性,我們的教學效果就只能是事倍功半。當我們從認知語言學的體驗觀、圖式觀和隱喻觀來研究翻譯教學方法時,我們發(fā)現學生在翻譯中的主體性能夠得到最大限度的激活和發(fā)揮,從而使翻譯教學真正做到以學生為中心。總之,只有在我們充分重視學生主體性的前提下,才能調動學生的主觀能動性,激發(fā)他們的創(chuàng)造性想象,培養(yǎng)起他們的創(chuàng)造性思維能力。也只有這樣,我們的翻譯教學才能收到事半功倍的效果。

[1]彭建武.認知語言學研究[M].青島:中國海洋大學出版社,2005:12,225.

[2]王寅.認知語言學探索[M].重慶:重慶出版社,2005:318,71 -72.

[3]張美芳.翻譯研究的功能途徑[M].上海:上海外語教育出版社,2005:154 -155.

[4]方夢之.翻譯新論與實踐[M].青島:青島出版社,1999:41.

[5]王宏印.英漢翻譯綜合教程[Z].大連:遼寧大學出版社,2000:66.

[6]Holmes,J.The Name and Nature of Translation Studies[C]//J.Holmes.Translated!Papers on Literary Translation and Translation Studies.Amsterdam:Rodopi.1988:67-80.

[7]王克友.翻譯過程的演生[M].北京:中國社會科學出版社,2008:347,213.

[8]Lakoff,G & M.Johnson.Metaphors We Live By[M].Chicago:University of Chicago Press,1980:3 -5.

[9]Aristotle.The Rhetoric and Poetics of Aristotle[M].Intro.Edward P.J.Coebett.New York:Morden Library-Random,1984.

[10]從萊庭,徐魯亞.西方修辭學[M].上海:上海外語教育出版社,2007:622 -623.

[11]穆雷.中國翻譯教學研究[M].上海:上海外語教育出版社,1999:119.

[12]Rabass,Gregory.No Two Snowflakes are Alike:Translation as Metaphor[C]//John Biguennet and Schulte.The Craft of Translation.Chicago: University of Chicago Press,1989:1 -2.

[13]蘇立昌.認知語言學與意義理論[M].天津:南開大學出版社,2007:186.

責任編校:馮 革

On the Translator’s Subjectivity in Translation Teaching in the Perspective of Cognitive Linguistics

ZHENG Xiao-wei

The present paper intends to explore the translator’s subjectivity from the perspective of Cognitive Linguistics.The author thinks such views of Cognitive Linguistics as the Embodied View of Meaning,the Image Schema View and the Metaphor View provide us with a new vision for translation teaching,which will help us put focus on students-oriented teaching;hence we can stimulate the translator’s subjectivity in his translation,and his subjectivity can be fully used.

Cognitive Linguistics;translation teaching;the translator’s subjectivity

H315.9

A

1674-6414(2011)01-0097-06

2010-10-30

四川外語學院教改項目:認知語言學與翻譯教學中的譯者主體性

鄭小薇,女,四川外語學院國際關系學院副教授,主要從事翻譯理論與實踐研究。