對黑社會性質組織犯罪特征及相關問題的實證分析

——以重慶典型個案群為研判樣本

劉沛谞,吳輝軍

(1.西南政法大學,重慶 401120;2.重慶市人民檢察院第一分院,重慶 401147)

對黑社會性質組織犯罪特征及相關問題的實證分析

——以重慶典型個案群為研判樣本

劉沛谞1,吳輝軍2

(1.西南政法大學,重慶 401120;2.重慶市人民檢察院第一分院,重慶 401147)

自2009年下半年以來,重慶“打黑除惡專項斗爭”依法成功查處了一系列涉黑犯罪案件,贏得了各界好評。“打黑”法律實踐所取得的豐碩成果不僅實現了個案的公平與正義,而且為學理探究提供了詳實、生動的實證素材。對龐雜的個案樣本進行甄別,從中揀選若干具有代表性的案例組成典型個案群,并確立一系列科學、合理的分析指標,由此得出的結論可以為黑社會性質組織犯罪的事前預防與事后規制提供具有普遍性的理性依據,這也是生成關于“打黑”的“重慶樣本”與“重慶經驗”的必備要件,因而兼具理論與實踐的雙重價值。

黑社會性質組織犯罪;典型個案群;特征;對策;重慶打黑

一、樣本導出

2009年10月12日,重慶市第一、第三中級人民法院同時開庭審理楊天慶等“涉黑”案與劉鐘永等“涉黑”案,由此拉開了重慶“涉黑涉惡”系列案件大審判的序幕。截至本文成稿時止,在本次“打黑除惡專項行動”中重慶各級人民法院先后對數十個“涉黑”團伙作出了一審裁判,其中大多數案件已作出了終審裁判并進入執行環節。上述案件的事實表象紛繁蕪雜,法律特征也多種多樣,對這一題材進行全面整理和深入研判,從中梳理出當前重慶地區“涉黑”犯罪的行為規律、發育態勢及法律特征,不僅能為制定科學合理的地方性防治對策提供翔實的實證依據,亦能為全國“打黑除惡”實踐輸出可資借鑒的“重慶經驗”。

鑒于此次查處的涉黑案件數量較多,訴訟進程不一,并且在全面獲取相關信息方面存在技術困難,因此根據實證犯罪學研究的基本原理和技術規則,有必要確立一個過濾機制,對數量龐大的個案進行甄別和揀選,以形成作為研究客體的典型個案群:其一,在黑社會性質組織初、中、高等不同發展階段均有相應樣本;①設立該標準旨在從縱向線性維度揭示本地區黑社會性質組織的動態生長流程。其二,同一發展階段的入圍樣本應在《刑法修正案(八)》所確立黑社會性質組織四個特征的某一或某幾方面具有典型性和代表性;②該解釋是當前認定黑社會性質組織最重要、最具可操作性的依據,高度濃縮了黑社會性質組織的基本法律特征,因此設立該標準的意義重在規范層面。其三,所選樣本在訴訟進程上均應作出了終審裁判,這意味著案件在法律層面有了相對確定的結論,防止程序未結進而在最終的定性及定量上出現重大變化,影響分析結論的允當性。依循上述標準,選定作為研判樣本的涉黑典型個案包括龔剛模案、陳明亮案等15個樣本。

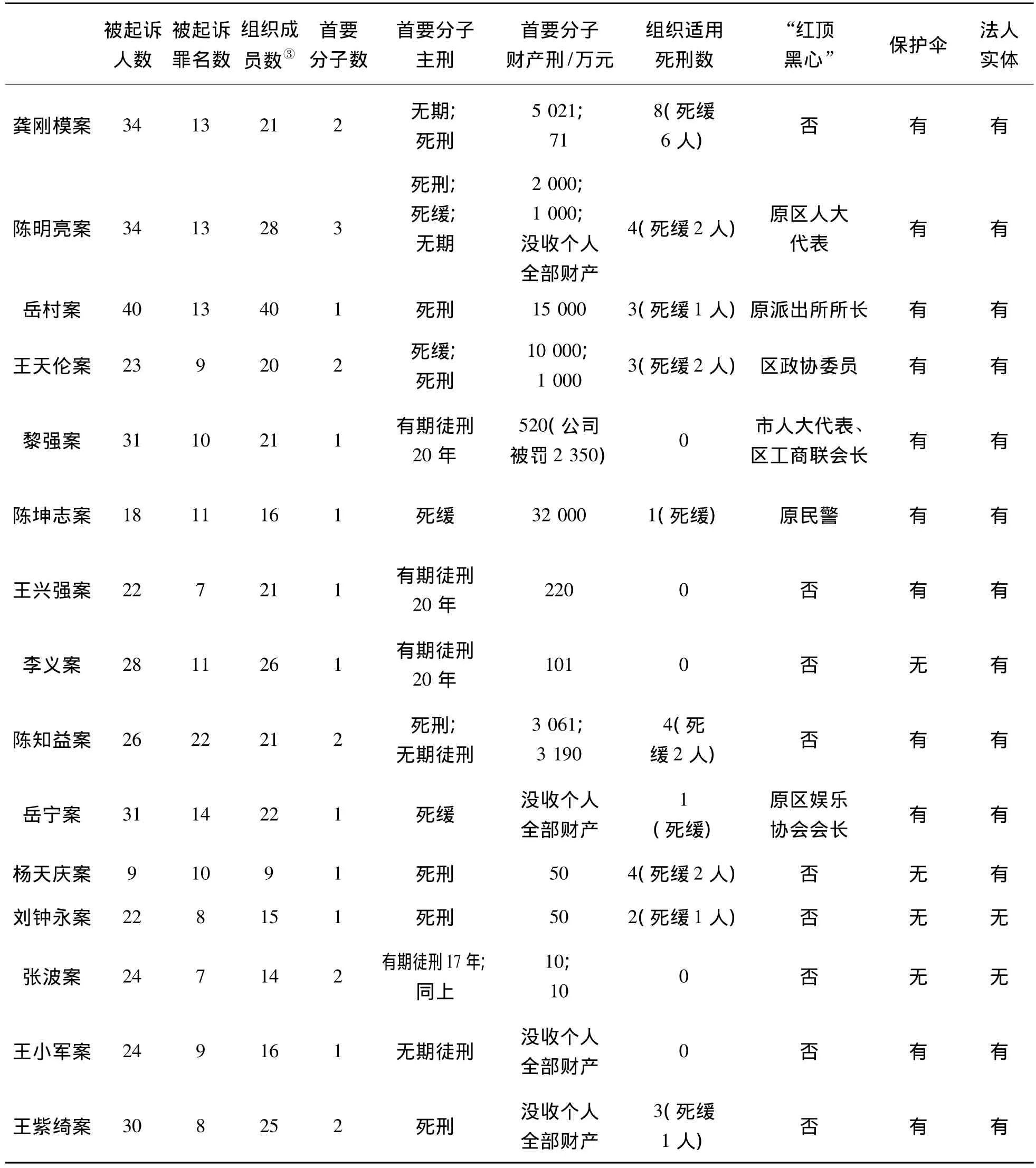

在此基礎上,進而選定被起訴人數、被起訴罪名數、組織成員數、首要分子數、首要分子主刑、首要分子財產刑、團伙適用死刑數、“紅頂黑心”、“保護傘”及法人實體共計十個分析視角。選定上述分析視角在于其能較為全面、客觀地反映涉黑組織及涉黑犯罪行為人之主觀惡性、客觀實害及人身危險性等重要刑事指標,并且與選擇典型個案的標準形成對接,具有較好的解釋力。①相關樣本的信息、數據全部取自外部互聯網公開披露的資訊,不排除個別數據與案件訴訟文書所載事實略有出入,此屬信息傳播過程中難以絕對避免的偏差,對素材總體的基本客觀性與分析結論的基本科學性不致產生重要影響。借助表1,龔剛模案、陳明亮案等15個樣本的基本信息得以直觀展示。②關于該表,有以下幾點需要闡明:其一,被起訴人數與被起訴罪名數源自一審起訴書所指控的事實;其二,組織成員數、首要分子數、首要分子主刑、首要分子財產刑、組織適用死刑數源自一審判決書所認定的事實,財產刑的單位為“萬元”;其三,“紅頂黑心”是指是否有團伙成員曾具備各級人大代表、政協委員、社會團體領導等政治、社會身份,是否曾為國家公職人員等情況;其四,“保護傘”是指團伙及其不法活動是否曾得到國家公職人員的包庇或縱容;其五,法人實體是指團伙在各種經濟活動中是否登記注冊了符合《公司法》規定的具有法人資格的公司實體;其六,在未特別標明的情況下,表格中的死刑代表死刑立即執行,死緩代表死刑緩期二年執行,出現“;”之處表明存在兩名以上首要分子。最后做一點總體說明,囿于信息、數據的采集完全倚賴外部互聯網,一審媒體報道情況較二審更加詳細、全面,加之一審及二審裁判一般無明顯變化,因此本文的研究素材均源自一審訴訟文書。

二、組織特征分析

前文所列的十個分析指標中與黑社會性質組織的組織特征直接相關的是被起訴人數、組織成員數與首要分子數。在全部15個樣本中,除岳村案與楊天慶案兩個樣本的被起訴人數與組織成員數等同外,其余13個樣本的被起訴人數均大于組織成員數,最小差距是1人(王興強案),最大差距為13人(龔剛模案)。導致這兩個指標普遍存在差異的主要原因如下:其一,非組織成員被告人的存在,即某些被告人因實施與黑社會性質組織有關聯的罪行而被并案起訴,如包庇、縱容黑社會性質組織罪、窩藏、包庇罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪等;其二,某些被告人曾參與黑社會性質組織的部分違法犯罪活動,但一審法院認為現有證據尚不足以證明其屬于該黑社會性質組織的成員。

組織成員是黑社會性質組織的正式成員,其數目能夠直接體現黑社會性質組織的規模狀態。一般而言,在涉黑團伙萌芽、發展、升級的動態過程中,組織成員數亦相應遞增。組織成員數不滿10人的,尚處小規模狀態,10人以上不滿30人的,處于中等規模狀態,30人以上的進入大規模狀態。在全部15個樣本中,有14個樣本的組織規模處于中等規模或大規模狀態,涉黑犯罪已基本跨越三五成群、“小打小鬧”的初級階段,步入規模化層面。

被起訴人數減去組織成員數后的余量,即為與黑社會性質組織違法犯罪有關聯的人員,其數量大小,直接顯現了涉黑團伙對其所處社會環境中其他人員的影響大小和侵蝕程度,這種影響顯然是負價值的。余量愈大,標志著卷入某涉黑團伙違法犯罪的非組織成員愈多,該涉黑團伙的開放特征愈明顯,對外部社會環境愈具有腐蝕性。表1顯示,組織成員越多的樣本中非組織成員被告人亦越多這一規律基本可循。

首要分子數反映黑社會性質組織是“一頭”、“雙頭”抑或“多頭”模式。在全部15個樣本中,有三名首要分子的僅陳明亮案,龔剛模案、陳知益案、張波案、王天倫案、王紫綺案擁有兩名首要分子,其余9個樣本均僅擁有一名首要分子,占全部樣本比重為60%,③對首要分子數的統計以客觀事實為準,但作出一審判決時尚未歸案的首要分子和其他團伙成員未被納入被起訴人數與組織成員數的統計。“一頭”情形占全部樣本的非顯著多數。在出現“雙頭”的五個樣本中,張波案、王天倫案、王紫綺案三個樣本的首要分子具有血緣關系,親兄弟(姐妹)成為涉黑團伙的首要分子,家族色彩濃郁,內部關系格局上,二人作用大小、地位高低相近,所承擔的職責既有區別亦有重合,不同首要分子在能力、資歷、威信等方面存在的某些差別,是決定排序的主要因素。與此相對,龔剛模案、陳知益案兩個樣本的江湖色彩凸顯。龔案的首要分子龔剛模與樊奇杭及陳案的首要分子陳知益與鄧宇平,其結合在于雙方對組織存續及活動開展在功能上存在相輔相成之互補關系。如陳知益案中,“為擴充勢力范圍、壯大經濟實力,陳知益利用鄧宇平能夠召集重慶市渝北區原副區長劉信勇等政府官員和企業老總參與巨額賭博的社會關系及能力,鄧宇平亦為依靠陳知益為首的黑社會性質組織能對其開設賭場提供暴力支持,二人合伙開設賭場,且陳知益確立了鄧宇平在組織中與其相當的領導者地位”[1]。屬于“多頭”的陳明亮案,三名首要分子間的共生機理類似龔剛模案與陳知益案,只不過朝著更加復合的態勢延展。

值得關注的是,在“雙頭”與“多頭”樣本中,被起訴人數與組織成員數往往也居于前列,這符合組織行為學的一般規律。通常而言,一個組織體的成員越多,對外輻射力愈強,對有力、有效的組織、領導機制的需求越明顯,因此生成“雙頭”與“多頭”現象自在情理之中。

表1 典型個案群的相關刑事指標比對

三、經濟特征探究

前文所列的十個分析指標中與黑社會性質組織的經濟特征直接聯系的是首要分子被判財產刑與法人實體。在全部樣本中,王小軍案、岳寧案、王紫綺案三個樣本的首要分子均被判處沒收個人全部財產,岳村案、王興強案等11個樣本的首要分子均被判處數額不等的罰金,惟有陳明亮案一個樣本具有特殊性,第一、第二首要分子被判處數額不等的罰金,而第三首要分子雷德明被判處沒收個人全部財產。罰金過億的有3人,分別為陳坤志(32 000萬)、岳村(15 000萬)、王天倫(10 000萬),千萬級的有6人,百萬級的有3人,十萬級的有5人。被判罰金的全部17名首要分子,其罰金總額為73 304萬元,人均4 312萬元。當前重慶地區黑社會性質組織首要分子的人均罰金數較高,折射出其違法犯罪活動對市場經濟秩序與社會管理秩序造成了嚴重侵害,所謀取到的非法經濟利益數額巨大。同時,在具有法人實體的黑社會性質組織經濟基礎復雜、難以迅速理清的情況下,判處高額罰金乃徹底摧毀黑社會性質組織經濟基礎的有效途徑,而刑法對于非法經營、高利轉貸、強迫交易等罪的無限額罰金制也為這種操作模式提供了法律支持。

法人實體指黑社會性質組織是否登記注冊了具有法人資格的公司實體。實踐中絕大多數涉黑團伙均從事某種或多種經營活動,此為黑社會性質組織謀取經濟利益的必然要求,而是否登記注冊公司法人作為物質基礎又是涉黑團伙向中高級階段躍升的重要經濟標志。全部樣本中有部分涉黑團伙登記注冊了多個公司法人,如黎強案首要分子黎強在1996年至2009年間先后成立了重慶渝強實業(集團)有限公司、重慶渝強實業(集團)強勁運輸有限公司等20余家公司、子公司、分公司和控股公司;部分涉黑團伙登記注冊的公司法人涉足多個領域,比如王紫綺案首要分子王紫綺成立或參與成立的多個公司法人涉足娛樂業、會展業及金融投資業;甚至還有個別涉黑團伙所成立的公司在國內業界達到了較高水準,如王天倫案首要分子王天倫、王東明成立的重慶今普食品有限公司。在全部15個樣本中,僅張波案、劉鐘永案不具有公司法人實體,而張波、張濤被判處罰金額均為10萬元,在所有的首要分子中最低,劉鐘永被判罰金50萬,與楊天慶并列倒數第二,這與陳坤志、岳村、王天倫等人上億元的罰金相差十分懸殊,也反映出以張波、劉鐘永為首要分子的黑社會性質組織相比于陳坤志等案尚處于較低的層級,所謀取的非法利益相對較少、對社會經濟秩序的損害相對較小。

涉黑團伙成立公司法人實體是與其逐步擴張的經濟實力與日益膨脹的逐利欲望相適應的,并且,以公司法人為載體的經濟活動往往呈現不法經營與合法經營相交織的復合態勢。涉黑公司法人一般具有兩種基本功用:一是作為涉黑團伙部分合法經營活動的物質載體,以混淆視聽,掩飾其背后的黑社會性質組織本質;二是作為涉黑團伙將違法犯罪所得的“黑錢”洗白的介質[2]。典型個案群所涉公司法人所染指的實業領域主要有娛樂、房地產、運輸、金融、食品等,經濟觸角可謂無孔不入。從法人實體這一指標看,重慶地區黑社會性質組織正超越傳統以暴力色彩為主的初級發展階段,步入暴力色彩與經濟色彩并重的中級發展階段。刑法修正案(八)對黑社會性質組織犯罪增加財產刑,也是為加大懲處力度,摧毀其經濟基礎,防止其死灰復燃。

四、行為特征研判

前文所列的十個分析指標中與黑社會性質組織的行為特征直接聯系的是被起訴罪名數、“紅頂黑心”和“保護傘”。被起訴罪名數具體由兩個部分組成,一是該案全體被訴團伙被告人所涉罪種數,二是與該涉黑團伙有牽連的非團伙被訴被告人所涉罪種數。①被起訴罪名數得以直觀反映某涉黑案的整體犯罪規模,這種規模主要是就全部罪行所侵犯的客體種類而言的。犯罪規模并不等于犯罪活動規模,因為前者并未考慮多次觸犯同一罪名的情況。同時,犯罪規模也不等于不法活動規模,因為前者并不包括尚不構成犯罪的一般違法狀況。被起訴罪名數可劃分為不滿10個、10個以上不滿20個及20個以上三個梯階,分別為第三梯隊、第二梯隊、第一梯隊。王天倫案等6個樣本居于第三梯隊,黎強案等8個樣本處于第二梯隊,僅陳知益案位列第一梯隊,其被起訴罪名數多達22個,屬異態樣本。當被起訴人數與團伙成員數較多時,被起訴罪名數一般較多,但并不絕對。譬如王紫綺案,被起訴人數與團伙成員數分別為30人與25人,但被起訴罪名數僅為8個。當被起訴人數與團伙成員數呈下降趨勢時,被起訴罪名數相應遞減的趨勢漸趨模糊,漸無規律可循。

“紅頂黑心”指是否有團伙成員曾擔任各級人大代表、政協委員或社會團體領導等政治、社會職務以及是否曾為國家公職人員。鑒于個案群所涉全部樣本的組織成員總數逾300名,故將考察范圍限定為各涉黑團伙之首要分子。在全部22名首要分子中,黎強原為重慶市人大代表,陳明亮原為重慶市渝中區人大代表;王天倫曾為重慶市大渡口區政協委員;黎強還曾兼任重慶市巴南區工商聯會長,岳寧原為渝中區娛樂協會會長;岳村多年從警且曾擔任某派出所所長,陳坤志亦曾從警。綜上,在案發時具備或曾具備某種政治、社會身份或國家公職身份的首要分子比重達27.27%,接近三分之一。

“保護傘”指對涉黑團伙及其不法活動進行包庇或縱容的國家公職人員。在全部15個樣本中,11個樣本具有“保護傘”,這表明“保護傘”在涉黑犯罪中具有一定普遍性,權力尋租、權“黑”勾結正朝著更加縱深的方向發展;而缺乏“保護傘”的劉鐘永案、楊天慶案等4個樣本具有一個共性,即尚處于初、中級成長階段,暴力色彩凸顯,主要依憑武力、蠻橫、威嚇獲取生存、發展機會。根據“保護傘”在國家權力譜系中的職能,可細分為政法型、行政型及代表委員型。政法型為各級政法委及公檢法司的公職人員。行政型指各級政府及其職能部門中的公職人員,主要分布于工商、國土、交管等系統。代表委員型指涉黑勢力與各級人大代表或政協委員相勾連,利用后者社會地位攫取政治、經濟等資源要素以助推不法活動。結合典型個案群,政法型“保護傘”現身于陳坤志案等10個樣本中,占全部樣本的比重為66.67%,占存在“保護傘”樣本的比重高達90.91%。黎強案作為惟一例外樣本,其“保護傘”屬行政型。

五、危害性特征梳理

前文所列的十個分析指標中與黑社會性質組織的危害性特征直接關聯的是首要分子主刑和組織適用死刑數。首要分子主刑能夠表明首要分子的社會危害性及人身危險性之高低。在全部樣本所涉及的已決首要分子中,一審所判處的最輕主刑為17年有期徒刑,最重為死刑。從百分比上看,一審被判處有期徒刑的首要分子共有5人,其中2人出自同一樣本(即張波案);一審被判處無期徒刑的首要分子共有4人,分布于不同樣本;一審被判處死緩的首要分子亦有4人,分布于不同樣本;一審被判處死刑立即執行的首要分子共有8人,分布于不同樣本。一審被判處死緩的首要分子與被判處死刑立即執行的首要分子合計達12人,占全部首要分子的比重為55%,分布于10個樣本,占全部樣本的比重為66.67%。上述情況反映出兩個信息:其一,在全部樣本所涉及的已決首要分子中,過半數屬罪行極其嚴重情形;其二,大多數樣本中的全部或部分首要分子屬罪行極其嚴重情形。造成上述情形之首要原因在于嚴重暴力犯罪存在于大多數樣本,帶有一定普遍性。在首要分子一審被判處死刑立即執行的7個樣本中,岳村案等6個樣本均背負命案,王紫綺案屬惟一例外。導致首要分子一審被判處死刑立即執行或死緩的其他罪行有涉毒、涉槍犯罪等。值得關注的是,15個樣本中還出現了同一首要分子一審被判處兩個以上死刑(含死緩)的情況,如龔剛模案的第二首要分子樊奇杭一審被判處一個死刑立即執行,兩個死緩,而王紫綺案的首要分子王紫綺一審被判處一個死刑立即執行,一個死緩。

組織適用死刑數與首要分子主刑具有一定關聯。在全部樣本中,除首要分子外有21名被告人一審被判處死刑(含死緩),主要是骨干分子。在這21人中,一審被判處死刑立即執行的有6人,被判處死緩的有15人。在一審出現死刑(含死緩)適用的10個樣本中,均出現了首要分子被適用死刑(含死緩)的情形。就各樣本的組織適用死刑(含死緩)數而論,龔剛模案以8人排名第一,比并列第二的陳明亮案、陳知益案及楊天慶案三個樣本高出4人。在死刑內部,龔剛模案、陳明亮案、岳村案、陳知益案、楊天慶案、王紫綺案6個樣本被適用死刑立即執行的人數并列第一,均為2人,而龔剛模案被適用死緩的人數位列第一,達6人。

在已歸案首要分子存在“雙頭”或“多頭”的情形下,并非全部首要分子均被適用死刑(含死緩),比如龔剛模案、陳明亮案、陳知益案這三個樣本。有兩個現象值得重視:其一,在“雙頭”或“多頭”情形下,第一首要分子一審被判主刑并非一定重于或等于其他首要分子。以龔剛模案為例,第一首要分子龔剛模一審被判處無期徒刑,而第二首要分子樊奇杭被判處死刑,二者被判主刑在質上差距明顯。其二,首要分子一審被判主刑未必都重于抑或等于骨干分子及一般成員。譬如,陳明亮案的第二首要分子馬當與第三首要分子雷德明、陳知益案的第二首要分子鄧宇平,其一審量刑就輕于同案某些非首要分子被告人。上述結論表明,在涉黑團伙中的排序先后、身份差別、等級高低等因素并不必然決定其刑罰輕重。主要原因有:其一,在排序有先有后的涉黑團伙被告人就某嚴重罪行存在共犯的情形下,排序居前的被告人屬放任、容忍、幫助犯等較輕情形,而排序靠后的被告人屬主犯、實行犯等較重情形;其二,排序居前的被告人具有自首、立功等法定從輕量刑情節,而排序靠后的被告人不具有從輕量刑情節;其三,某嚴重罪行乃排序靠后的被告人單獨實施,與排序居前的被告人未形成共犯關系。

六、對策建言

如果說規范分析法旨在精準適用刑事法律規范于涉黑個案的話,實證分析法則超越了規范層面,旨在為規模化地防治犯罪提供對應之策,這是當前及今后一個較長時期涉黑犯罪防治的應然導向。文章著力的重點雖在犯罪學分析,但若能建基于此為對策制定與機制創新拓展某些思路,無疑有助于更好地達成文章的理論使命。為此,特提出如下幾點建言:

第一,從刑事上的“打早打小”向行政上的“打早打小”轉變。在刑事領域對黑惡勢力“打早打小”的話語提出已有時日,其踐行也取得了一定之成效。然而,黑社會性質組織的形成并非一日之功,其違法犯罪活動的展開、升級亦非一夕之力。黑社會性質組織的前身是以普通行政違法為主要活動形式的一般不法團伙,黑社會性質組織以謀取不法經濟利益為終極訴求,也決定了作為其前身的一般不法團伙具有主觀逐利動機,而實現違法經濟目標的手段就是不法經營活動。從實證分析看,這些不法經營活動主要包括淫穢類、賭博類、毒品類、非法經營類、強迫交易類、敲詐勒索類等類型。上述不法經營類型在情節并非嚴重的情況下,尚屬行政違法,在情節嚴重且于法有據的情況下,就構成刑事犯罪。由于上述行政違法類型均對應著相應行政主管部門的法定職責,如果相關行政部門日常積極行政,加大對行政違法行為的監控和查處力度,并使工作超越單純行政處罰的層面,查探行政違法行為是否具有組織性以及如何運用行政資源以求標本兼治,無疑有助于防微杜漸,防止不法團伙在行政治理中元氣未損,最終演變為黑社會性質組織的嚴重后果。

第二,整飭警員隊伍。據重慶本地電視媒體披露,此次“打黑除惡”所翦滅的“保護傘”中,警員所占比重超過百分之六十。公安“保護傘”占據高比重并非偶然現象,其隱含的機理在于大多數涉黑違法犯罪均為公安機關職能活動的指向對象。因此,不僅公安民警成為涉黑團伙腐蝕、拉攏的首要對象,而且相當比重的不法團伙也是在公安“保護傘”的庇佑下逐步做大做強,最終升格為黑社會性質組織的。此外,典型個案群所涉的岳村與陳坤志兩名首要分子均曾具有民警身份,二人具有更強的違法犯罪能力以及反偵查能力,從而提升了涉黑團伙的中長期生存能力及作惡程度。重慶“打黑除惡”與懲治職務犯罪相結合模式的成效已被實踐所證明,而懲治職務犯罪的當務之急則在整飭警員隊伍,并由此帶來整個司法隊伍以及公職人員隊伍的純潔與凈化[3]。

第三,嚴格人大代表、政協委員的選任及監督機制。涉黑團伙及其不法活動從根本上沖撞平穩有序的社會管控狀態,并挑戰社會主流價值觀,因此不可能為外部正常社會環境所接納,涉黑犯罪人惟有通過某些方式提升隱蔽性、欺騙性,從而維系組織體的存續與發展,而尋求某種政治身份不失為一種有效的途徑。在典型個案群中,陳明亮、黎強等首要分子所具有的各級人大代表、政協委員等頭銜均系在涉黑團伙創建之后取得,這表明,當下部分涉黑團伙首要分子不再滿足于較低層面的“混社會”狀態,開始為組織謀出路、個人謀發展,通過攫取各種政治、社會身份,變身為“紅頂黑心”,不僅更具迷惑性與欺騙性,提升了抗擊法律風險的能力,同時也能籍此獲得更多的政治資源和社會資源。而其消極后果,則是基層民主政治制度被侵蝕,代表委員權利被濫用等。上述情況表明,目前基層人大代表、政協委員的選舉及監督機制亟待完善,不能僅以經濟成功論英雄,還要對其財產來源的合法性與經營活動的合規性進行全面審查,使涉黑犯罪人無可乘之機,一是“進不來”,二是即便進來了也“留不住”。

[1]重慶開審洗錢黑社會性質組織案[EB/OL].[2011-06-30].http://www.chinanews.com.cn/gn/news/ 2009/12-01/1993765.shtml.

[2]李林.洗錢罪上游犯罪范圍問題探析[J].重慶工學院學報:社會科學,2009(4).

[3]賀洪波.司法工作人員涉黑犯罪法律適用問題研究[J].重慶文理學院學報:社會科學版,2010(6).

Empirical Analysis on Features and Related Issues for Gangland Crimes——From the Perspective of“Chongqing Case Group”

LIU Pei-xu1,WU Hui-jun2

(1.School of Law,Southwest University of Political Science and Law,Chongqing 401120,China; 2.First Branch of Chongqing Procuratorate,Chongqing 401147,China)

Since the second half of 2009,the Judiciary of Chongqing has disposed a series of criminal cases relating to gangland crimes legally.And up to now it obtained widely the praise.The legal practice of punishing gangland crimes not only realized the fairness and justice of law,but also provided a wealth of empirical material for theoretical studies.It’s necessary and urgent for us to research on“Chongqing Case Group”with scientific analysis tools in order to obtain common theoretical conclusions,which has a significant reference value for the work of national punishing gangland crimes.

gangland crimes;Chongqing case group;feature;countermeasure;crack down on speculation and profiteering in Chongqing

D917

A

1674-8425(2011)09-0068-07

2011-07-10

劉沛谞(1979—),男,四川蒼溪人,法學博士,副教授,研究方向:比較刑事法學;吳輝軍(1979—),男,重慶人,研究方向:職務犯罪。

(責任編輯 王烈琦)