關于中國改革過程中應對市場體制的調整

天津 趙婉辰

關于中國改革過程中應對市場體制的調整

天津 趙婉辰

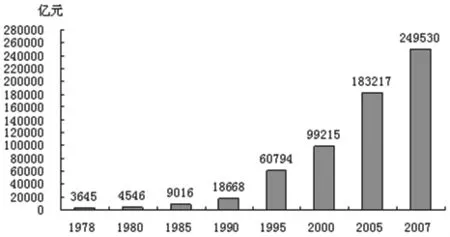

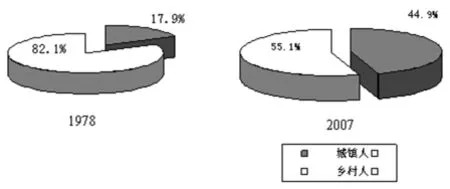

以1978年黨的十一屆三中全會為標志,我國進入了改革開放的歷史新時期。30年來,中國共產黨團結、帶領全國各族人民,堅定不移地推進體制改革,毫不動搖地促進對外開放,取得了社會主義現代化建設舉世矚目的巨大輝煌成就,實現了人民生活由溫飽向總體小康的歷史性跨越,贏得了我國在國際經濟社會影響力和地位的空前提高,中國經濟社會的面貌從此發生了歷史性的變化。圖1 1978-2007年國內生產總值

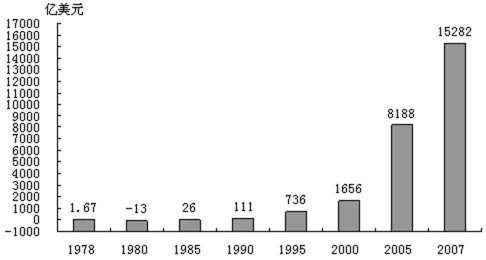

圖2 1978-2007年外匯儲備余額

圖3 1983-2007年實際使用外商直接投資

圖4 1978年和2007年城鄉結構

圖5 1978-2007年糧食產量

作為改革的經歷者、參與者、受益者,這些都無須贅述。通過以上圖表,一目了然。30年相對于任重道遠的改革大業還算短暫,但就其歷程而言,已經足以讓我們從中摸索規律,探索道路,發現不足,積累經驗。

如果非要說是什么讓中國神奇地從“文革”的陰霾邁向嶄新輝煌的三十年,那么我想這最應該歸功于市場經濟的運行,市場機制的建立,也就是所謂的“體制外經濟”的發展。早在計劃經濟弊端日益顯露,社會矛盾不斷加深,我們發現在現有生產力水平下,發展市場經濟更能有效率的地發展生產。我們對市場的認識還是有待深入。不能僅僅把它看作是一種配置資源的工具,一種簡單的供需間的博弈,而是將其看作是一種經濟運行機制,來探討其背后隱藏的體制問題。只有深入比較市場經濟與計劃經濟的實質性差異,我們才能更好地解決改革過程中所出現的矛盾問題,加快改革腳步,保持改革的方向不偏不倚。

通過拜讀錢穎一的《激勵與約束》、《市場與法治》兩篇學術論文,我頗受啟發。深入問題背后,尋找深層次原因,提出針對性建議,這是我從中學到的最重要的東西。

首先,眾所周知,市場經濟是分散決策,通過價格實現有效的資源配置機制。其分析框架是建立在阿羅·德布羅一般均衡模型基礎之上。但是該模型存在諸多限制性假設掩蓋了供給需求背后的復雜的形成機制,僅僅停留在描述性角度的階段。而諸如包括政治因素、利益集團、制度因素、產權體制等機制則沒有深入發掘,然而,這些因素值得我們運用現代經濟學的工具進行分析。

市場經濟與計劃經濟的區別不簡單停留在是否用價格實現資源配置,更本質的是激勵與約束的差異。在市場經濟中二者缺一不可,激勵就像發動機,沒有積極性,一切經濟發展都無從談起;約束就是剎車裝置,讓每個人都要對他的經濟后果負責任。

激勵是指在市場經濟中每個人都自發的在充分地發現、利用獲得的信息而從中獲得回報。只有充分地發揮每人的積極性,讓他們發揮創造力,這樣的經濟才有活力。而解決這一問題的核心是經濟自由,即大眾擁有決策的自由權,也就是沒有過多的限制與計劃成份,沒有過多的體制制約。體現在中國的改革前15年就是通過“松綁,搞活”等辦法放權讓利,減少權利的過分集中。減少了權利集中,也能避免“權利悖論”所帶來的承諾的激勵的不可信性,由此更能使諸如股票市場等組織形式更好地提供激勵,使市場經濟煥發生機與活力。

同時,光有激勵是不夠的,我們還要有約束。這體現在權力的制約,人對決策后果要負責任和預算要硬三個方面。權利的制約,不言而喻,是其中最重要的因素,解決好這個問題才可以從根本上避免預算軟約束所帶來的弊端,摒除其作為計劃經濟失敗的主要原因而在市場經濟體制下對經濟產生消極的影響。解決預算約束要通過適當的制度安排,遏制其向預算軟約束發展的勢頭,比如其中提到的“債轉股”問題。顯而易見,企業的債務比企業股本對企業的行業行為更有約束力,它會使企業面臨破產的風險,增加對企業經理人的威脅。而”債轉股”會導致企業的約束軟化.同樣道理,合并小金融機構為大機構的,也就是所謂的”too big to fail”也會加劇約束軟化,提高金融風險。這些問題也都值得注意,因此要發揮約束的重要作用。

當然,市場的本質特征之一還包括競爭。競爭是市場經濟持續發展的不竭動力,是一條永動的紀律,一條每個市場參與者必須遵守的游戲規則。因為一旦你違背或輕怠它,那就不是簡單的多于少的問題,而是生于死的抉擇。它的存在決定了市場的殘酷性,更保證了市場的公平可信。競爭要求市場準入性的保證,否則競爭無從談起。競爭建立在重復建設的基礎之上,使各個企業人人自危,正是這種“朝不保夕”的危機感,真實存在的適者生存的淘汰機制,使得市場上存活的都是真正高效益的企業,保證了經濟的質量。

由此可見,激勵、約束、競爭三種機制是解決市場經濟發展的三把鑰匙。

不過,市場經濟還有一個重要的特征,那就是法制性。縱觀歷史發展脈絡,封建社會與現代社會的根本區別在于“人治”與“法治”的區別。有人會說,封建社會也是有法律的,比如在中國古代社會,就有諸如《秦律》、《大明律》。但是封建社會的法律成立無生效的條件在于他是皇帝一人之下,百姓萬人之上的存在,從根本上來說只是維護君主個人統治的工具,是體現個人意志的載體,是“家天下”的普世家法而已。而現代社會的法治講究以法治國,即“法律面前人人平等”“法律面前沒有權利地位的差別”。其實質是市場經濟發展要求自由化,商品等價交換的內在要求的必然產物。可見,不同的經濟基礎條件下所決定的統治規范體系是不同的,當然也印證了經濟基礎決定了上層建筑。因此,從理論上解釋了市場經濟條件下“法治”的合理與必要性。

當然,從經濟學角度也能解釋“法治”對經濟發展和經濟效率的重要性。法治具有兩重經濟含義:第一個作用,約束政府;第二個作用,約束經濟人行為,包括產權界定和保護,合同和法律的執行,公平裁判,維護市場競爭四個方面。如果說第一個作用往往意味著放松規則的話,那么第二個作用往往意味著引入某些規制。而這些決定了經濟有活力,有創新又可持續的制度基礎在于政府和經濟人保持距離型關系。

首先,對于政府而言,為避免“權利悖論”問題的出現而產生政府和經濟人“雙輸”的局面,就需要通過法治限制政府的權力,約束政府的行為,使政府的承諾變的可信,保證激勵的效果,實現“雙贏”。

其次,對于經濟人而言,為達到約束的目的,則需要政府在交易雙方中充當不偏向的第三方角色。為達到企業和個人追求利潤和效用的行為要化為社會福利和經濟效率的目的,就需要政府來維護市場秩序,建立有效的市場規制。

決定一個國家能否存在好的市場經濟的根源在于是否存在一個較為完善的法治基礎。只有法治基礎完善,我們才能對政府與經濟人建立一個正確的關系定位,才能真正做到分工明確,各司其職,各有所長,相得益彰。

在我國有許多問題的存在都是由法治不健全而造成的,如對產品與勞動力市場的過度規制,即所謂的“規范化”,借加強管理之名制造尋租行為進行過度干預;再比如,對金融市場規制不夠不當而產生類似于對商業銀行資本充足率要求過低,對上市公司小股東保護不夠,少數證券公司操縱股市業務極不透明等問題;還有地方保護主義的普遍存在和收入分配不均等問題突顯。而這些問題大多是由于政府干預過度和地方分權關系在處理上的問題。基于此,我們應該確立在法治條件下政府在經濟領域的性質:即成為一個有限(limited)、有效(effective)的政府,把原來無限的、無效的政府變為一個有限的、有效的政府,轉變政府的職能。為完成這一轉變,需要完成在四個重要領域的改革方向。首先,在政府對企業和市場的規則方面要有進有退,以退為主。我們要以加入世貿組織為契機,大幅度放松規制,給企業松綁,給市場發展創造空間。第二,要有選擇地,用適當方式加強一部分規制,特別是金融規制以防范金融風險,尤其是因加入世貿組織可能帶來的風險。第三,司法的組織體制要改革,建立司法雙層結構對打破地方保護主義和發展國內統一大市場將有重大促進作用。最后,解決收入分配不均問題不應只盯住對收入的再分配,而應首先從約束政府部門和官員的任意權力,反腐敗和促進機會平等入手。

總之,改革是處理與協調各個利益集團的關系,完善經濟運行體制的過程。而處理好政府與市場經濟主體(經濟人)的關系是解決問題的關鍵,無論激勵、約束,還是競爭、法治,歸根結底都是為了解決管與不管,收與放,進與退得問題。只有處理好這些問題,才能建立一個穩定、持續的經濟運行體系,一個安定和諧的市場環境,最終實現國富民強的改革大計。

(編輯 王旸)

(作者單位:南開大學國際經濟與貿易專業)