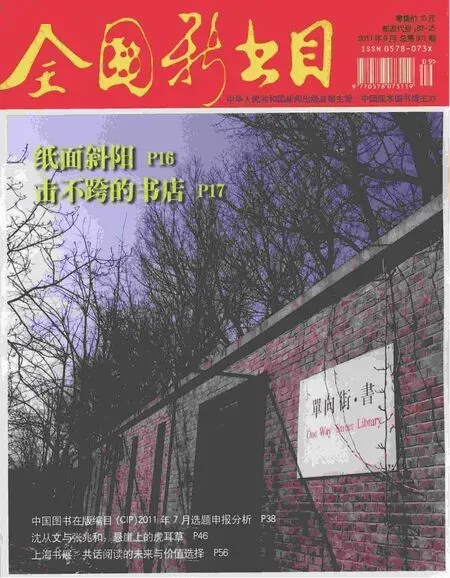

劉蘇里:擊不垮的書店體系

⊙

劉蘇里270平米的家里,大凡有墻的地方,就有書架,他說房子不只是為住買的,更主要是為這四萬多本書買的。他說:“小時候沒書讀,現在過去半輩子,當年的情景仍歷歷在目。就像小時候餓過,長大了一定記得存糧食,我存那么多書,就是怕哪天再挨餓。”

書店的氣質

1979年之前,劉蘇里生活在邊陲小鎮虎林,距離北京34個小時的火車車程。“新華書店門口天天一大早就有人排隊,還有人前一天晚上就開始排了,但很多書排隊也買不上,后來才明白很多書被走了后門。”

求學七年,“買書的歷史不堪回首。經常餓肚子,連飯菜票都用來買書了。我大學四年只買過一次新衣服。那時書不貴,多數幾毛錢一本,可一個月生活費也不過二十多塊錢。也萌生過偷書的念頭,有次在王府井一家書店,我真的偷了一本,后來想想,這種事開了頭可能就像吸毒一樣,難以自拔,又偷偷放回去了,放的時候比偷還緊張。”那時他為了進內部書店,“想盡一切辦法,為了開證件,從學校偷介紹信,騙啊,裝啊,拉關系啊,我所有丟人現眼的事都跟買書有關。”

“相對于新華書店,專門供官員買書的內部書店(絨線胡同甲7號)更敞亮,干凈,安靜,很早就實行開架售書,也最早用平臺擺書。”劉蘇里提到王府井一家內部書店,專賣“盜版書”,都是盜印海外的書,那時中國還沒有加入伯爾尼公約,想獲取信息又不好大張聲勢,就開了一家很隱蔽的書店,“門口有人把守,不需證件,看是中國人就放行,外國人不能進,每次去都像探險。此外常去的書店包括王府井書店、中國書店,1987年之后有了三味書屋,此前還有了五四書店等等。火車站口的社科書店也是我經常掃蕩的地方。很長一段時間我在商務印書館和中華書局的門市花了不少錢,喜歡一本買一本,錢都花在買書上了。”

書如其人,書店也體現出創辦者的差別。“新華書店往往在一個城鎮最中心的地方,各地氣質相仿;北大校內的新華書店面對的都是北大的老師學生,氣氛更開放,丟書也最多;絨線胡同里的內部書店更開放,擺放也講究,服務態度也好,跟他們服務于特殊階層有關;王府井那家‘盜版書店’更親切些,也許因為是做‘地下工作’的吧!中國書店也有特色,永遠擺出那種讓你‘淘’的架勢。我知道最早的私人書店,是1979年開的福州樹人書店。那時私人書店有兩種情況,一種叫‘戴紅帽子’,掛靠到國有集體單位下;另一種叫‘書攤’,三輪車拉著書,找塊地方拉條床單擺上書。私營書店真正合法化要到1996年,再過一兩年才能完全摘掉‘紅帽子’。私人零售書業,我們乘坐的是特慢列車,剛坐了幾站,便遇到洶涌的互聯網浪潮。”

一輩子開書店

“萬圣的成立是一個標志,萬圣之后,書店創辦人的教育程度、辦店理念、經營規模,都上了一個臺階,1997年國林風的創立使獨立書店又上了一個臺階,組織化程度提高。獨立書店鼎盛期,也就是國林風創辦前后,保守估計,全國同類書店有一千五百余家。此后這個行業再沒有更大的突破,上海大眾書局、第三極書店只是規模上突破,理念上沒太多新發展。”

外界多將書店的衰勢歸結為政策環境的影響,以及網絡書店的興起,甚至閱讀習慣的改變。但劉蘇里說,“內地書店面臨的政策環境都是一樣的,為什么有的書店倒掉有的留下?網購及電子閱讀對書店確實有巨大影響,但還有一些客觀因素不能忽視,比如房租和員工費用的提高。書的利潤很薄,價漲后雖然看起來銷售額沒變化,但賣的冊數少了。員工工資這幾年上漲了將近300%。一個書店是否能在當下立足,還要看書店經營者對書店本身的理解是否到位。一個根本問題是:‘你想過這輩子只做書店這一件事嗎?’像教徒把生命獻給神那樣,積極投身這個行業。”

萬圣書園5歲時曾動議做一本小冊子,名字都起好了,便是“此生只做一件事”,許多老友寫來祝福文字,最終劉蘇里還是放棄了,“原因是自己對一輩子開書店這件事還沒完全的把握,但估計做到20年,想扔也扔不下了。我經營書店已經19年,這些年萬圣的氣質一直沒變,2002年經歷過一次危機,一夜之間,我將當時的總經理到部門負責人,七八個人全部換掉。”這是萬圣有史以來最大的危機,而后開始重新恢復和供應商的關系,至今積累到七萬多種書。萬圣11歲時劉蘇里說過,讓一個活到十年的書店死掉,比讓它活到十年更難。2006年中關村圖書大廈和第三極書店價格大戰,卓越和當當也來抄后路,劉蘇里泰然:“擊垮一家書店容易,擊垮一個體系很難,萬圣已經是一個體系了。”

他將萬圣的體系分為硬件和軟件兩部分,硬件,“譬如長期以來我們后臺不比前臺人少,一般書店無法這樣養后臺,一個采購員夠了,絕不增加第二個。如同作戰時的輜重部隊,書店后臺發揮的作用,一般經營者意識不到,或沒有條件做到,依靠它們,才能保證新書第一時間到貨,數量滿足第一輪銷售,以及具備支持銷售的持續的補貨能力。”軟件,“最核心的問題是,你是否解決好一個問題:‘你為什么辦這家書店?’即使你回答了這個問題,隔一兩年也要不斷自問:我還是在貫徹原來的想法和精神嗎?必須將最初設想的書店價值貫穿始終。這幾年我盡量避免和媒體的互動,因為談真話,大家會不高興。譬如,我始終認為連續倒閉的書店屬于個案,并非普遍。不能把原因都歸到外界環境的變化,為什么不從內部找原因?”

2018,書店的黃金時代

最近網上有人批評萬圣的員工對客人不夠禮貌,他毫不奇怪:“這是萬圣的一個傳統,最早的員工培訓講的第一點就是:萬圣的讀者不是上帝,店員也絕不可以向讀者推薦書,除非讀者表明需求。現在萬圣店員絕不主動搭理讀者,季羨林、姜文來,也不會有人主動服務。我也知道這是把雙刀劍,但我至今沒糾正,我不愿看到店員對讀者一進門就點頭哈腰。讀者來萬圣是買書的,而不是來享受服務的。萬圣首先是制造商,然后才算得上服務商。”

萬圣保持著書人的尊嚴:穿拖鞋、短褲的不準入內,在書店里打電話、說話,也會被制止,甚至被當場趕出去。十幾年來從不主辦任何簽名售書活動,墻上從未掛過名人照片,即便一些知名文化人,如柴靜、蔡康永、梁文道、張斌、趙薇,都是常客,更不要說無數海內外知名的學者和小說家藝術家。“我始終認為一個書店辦得好不好,不在于每一本書如何,而在于書店是否能成為一個制造商。一本一本的書,只有零部件的意義,但萬圣把它造成發動機甚至整車。這算是萬圣對獨立書店的開創性的貢獻,正因為這樣,今天你看19歲的萬圣,‘氣’仍然是向上的。”

他等著2018年,他說,那將是書店的黃金時代:“書將發生根本的變化,它專意滿足‘三有人員’,有錢有閑有腦子,書籍不僅是閱讀品,同時是真正意義上的禮品和收藏品,種類不像現在這么多,價格則要達到現在書的10~30倍;書店也會完全變樣:一進來就是最好的沙發,最富設計感的燈光。書和書店,都成為品位的象征。”

劉蘇里曾經有掃天下的情懷,萬圣,就是他歸而掃庭院的體現。“萬圣的故事可以寫一本厚厚的書了,有許多出版社找我,我都婉言謝絕了---到今天它還活著,有讀者支持,有供應商支持,有員工跟著走,這本身已經是一本大書了。”

(摘自《名匯》2011年第16期)