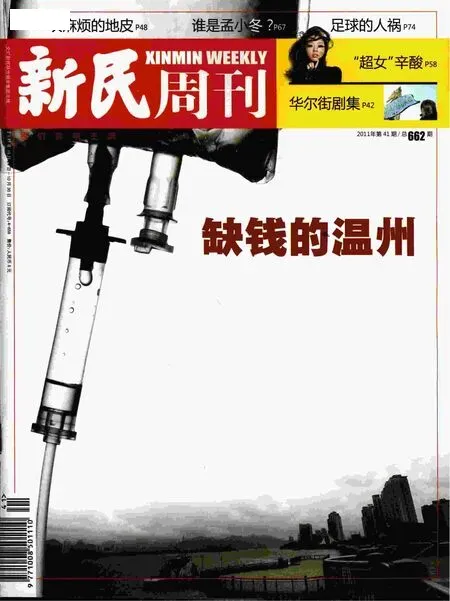

喝一杯高利貸止渴?

任蕙蘭

溫州的事情好像是從春天開始變化的。

2011年4月,溫州波特曼咖啡因經營不善,企業主向民間借入高息資金,最終導致資金鏈斷裂出走,相關門店停止經營。

4月,樂清三旗集團董事長陳福財,因資金鏈出現困境、企業互保出現問題出走。

6月中旬,樂清浙江天石電子公司老板葉某出走,據傳葉某欠下7000萬巨債無法償還。

9月9日,龍灣家電老板鄭珠菊出走,共欠債權人現金借款、銀行承兌匯票等高達2.8億元,后在溫州經濟開發區濱海園區被警方抓獲。

9月13日,溫州奧米流體設備科技有限公司老板,送全體員工集體去雁蕩山度假,偷運走40多臺、總價值上千萬的精密加工設備。

9月21日,溫州最大的眼鏡企業信泰集團董事長胡福林出走。

……

從4月至今,溫州有90多家企業的老板出走,9月以來就有25起。一時間,處于金融灰色地帶的民間借貸成為眾矢之的。

10月3日和4日,總理溫家寶在溫州視察,要求浙江穩定溫州中小企業局勢,整頓金融秩序,遏制高利貸化傾向,處理企業資金鏈斷裂問題,防止風險擴散蔓延。10月12日,溫家寶主持召開國務院常務會議,研究確定支持小型和微型企業發展的金融、財稅政策9大措施。

溫州人心趨穩。現在可以來看看高利貸究竟對這里的中小企業做了些什么。

全民放貸

初到溫州的人就會發現,這是一座非常善于變通的城市。比如遍布市區的咖啡館“拉芳舍”,除了咖啡飲料之外,居然還供應炒菜,很多溫州人愛去吃夜宵。這在外人看來很奇怪,但當地人覺得很正常:只要有人喜歡就著炒螺螄喝咖啡,就會有人去滿足需求。

變通之道在這座城市的很多細節上都有體現,比如在溫州打車經常會遇到“拼仔”—— 司機沿途搭載順路的乘客。有時只有20多分鐘的車程,身邊居然會換三四撥乘客,一輛車前后四個座位80%的時間都是被占滿的。還是同一個道理,出租車有閑置資源——空座,客人有低價搭乘的需求,在順路不增加額外油費情況下,司機很自覺地會將資源和需求對接。

善于以變通之道將資源與需求對接,這是溫州人的性格特質,這種性格也助燃了溫州的民間借貸。

“至少70%的企業和個人牽涉到高利貸中。這個數據還是比較保守的,你想現在哪個領域沒有放貸的?”溫州中小企業促進會會長周德文說。

一位溫州的媒體朋友告訴記者,當地80后年輕人很少把錢存銀行或投股市,大多都參與放貸。一個辦公室三四十人,從上到下幾乎人人放貸。剛結婚的年輕人手上剛拿到一筆禮金,馬上就會拿去擔保公司。

放貸有多好賺?按照國家規定,民間借貸利率控制在基準利率4倍以下,以4倍估算,月息在2.5分(2.5%)到2.9分,即便以2分算,年回報也高達24%。“2分的利率放貸,在溫州到處都有人要,給擔保公司它要,給一些效益好的、沒有風險的企業也要。”這位朋友說。

有多少灰色資金由此涌入借貸市場?央行保守估計是1200億元。“炒錢熱”和當年的炒房熱、炒蒜熱一樣,背后是無處可去的熱錢在作祟。

“民間資本都沒地方去了嘛。”從2009年以來,房地產低迷,迪拜泡沫破裂,山西煤改“國進民退”,溫州民間資本大量回流。而在國有資本把控的大部分投資領域,新36條的頒布并未實質見效,民間資本仍被擠在門外。“民營企業就像被裝在玻璃瓶里,看得到外面的天空很美好,但卻出不去。”周德文說。

一小部分民間資本轉移到國外,但大部分仍在觀望徘徊。溫州從2009年起銀行存款余額直線上升,從4000億上升到7600億。隨著民間借貸利率一路攀升,民間資本找到了新的泄洪口。

另一方面,在這場借貸游戲中還潛伏著機構的身影。

“借貸市場資金來源,第一是上市公司,它們很好圈錢,把錢圈來放高利貸最賺了。這個錢還是不用還的,所以中國的股民十個人九個虧。第二是國有企業,一些國企大量資本通過各種渠道流到了民間借貸。第三是銀行,在溫州銀行高管因高利貸逃走、自殺、辭職的都有,不要說那些不法分子跟銀行串通起來放貸,銀行本身也通過各種變通的方式在參與,包括和擔保公司合作。國家法律規定擔保公司可以放3-10倍貸款,放到10倍是什么概念?如果我存5000萬在銀行,我可以貸出來5個億。”周德文表示。

“散戶”處在借貸金字塔最底層,而公務員是其中最活躍的一部分。前不久溫州曝出一起擔保公司卷款潛逃案,涉及資金八成來源于當地公務員。周德文說:“公務員有個優勢,他憑個人信用在溫州可以從銀行至少貸50萬元,很多公務員從銀行借個50萬,自己家里可能有100萬,房產抵押又可以貸出100萬,250萬放在擔保公司,一個月可以拿到六七萬,這還不刺激大家去放貸?”

錢多,人瘋,崩盤悄然開始。

刀尖起舞

多方資本拾柴添火,失控只是時間問題。

據有關部門測算,民間借貸投入實業的資金只有40%,大量資金在借貸市場空轉。2分利貸出去,經過無數環節,左手抬右手,利率不斷被托高。周德文舉了個例子,溫州一家中小企業急需100萬周轉,借款12天,月利為8分,不到兩周利息就超過了3萬元,利率水平已接近2008年底峰值。

這不是極端個例。溫州市人民銀行的檢測數據顯示,第一季度溫州民間借貸綜合利率單季上漲11.91%,比2010年第四季度漲幅高8個百分點;民間借貸的利率短期借款月息達到6%左右;首期貸款月息達到3%左右。周德文估計,最高利率甚至達到1角至1角5分,年化利率高達180%。

民間高息借貸成為借款企業頸上的一道繩索。從4月份開始,這條繩索真的收緊了。

一個老板出走,身后可能有數十個民間借貸者在哭泣,如知名餐飲連鎖企業波特曼老板出走,就欠下幾百萬元民間高利貸借款無法償還。溫州巨邦鞋業有限公司老板突然消失,主要原因是一家擔保公司老板出走,巨邦公司受牽累,涉及的資金約有五六千萬之巨。

“現在企業老板出走的,大部分是資金鏈斷了,還不起高利貸,沒辦法才走的,溫州是個人情社會,他一走在溫州多少年的積累都沒了。逃跑的擔保公司十個有九個是惡意的,他先打一個月利息給你,贏得你的信任,等你把本金給他,他就卷錢跑路了,最應該打擊的是這種人。”一位不愿透露姓名的商會人士說。

近日浙江警方已發出預警,嚴控企圖出逃的老板,各邊境口岸嚴格監控出入境登記手續,一遇到可疑人員就馬上扣留對方證件;對于出逃的,對其家屬也將采取緊急措施。官方聲明稱,“對企業主轉移隱匿資產、惡意欠薪逃匿并造成后果的,要依法查處。”

不時有老板出走,逼債風潮也露出苗頭。“有些擔保公司使用軟暴力逼債,不打你不罵你,搞兩個外地人每天24小時跟住你,把你搞得精神崩潰。跳樓的那個企業家就是這樣逼得受不了,當著逼債人的面從辦公室跳了下去。”

溫州的麻煩不是溫州獨有的,在溫州企業主出走、跳樓頻發之際,其他地方的民間借貸危機也逐漸呈現。

江蘇泗洪縣以寶馬、奔馳名車云集聞名。今年初銀行貸款收緊,房地產調控力度不斷加大,高利貸升溫,利息從5分、8分攀升到1角5分,泗洪出現“全民放貸”風潮。但過了短短數月,借貸大戶失蹤,高利貸市場崩盤,放貸者人心惶惶,“全民房貸”變成“全民追債”。

廈門市2010年三季度末擔保公司發展到156家,不少在從事高利借貸業務,今年7月,廈門融資擔保有限公司遭遇金主擠兌,造成流動性危機,引爆了廈門市整個擔保行業的信任危機。

內蒙古鄂爾多斯也出現問題。據當地有關人士估計,民間借貸的規模在2000億元以上,最高年利息在60%以上。按現在的建設速度,當地人均至少擁有10套房子。以高息民間借貸支撐的房地產泡沫一旦破滅,多米諾骨牌將砸到所有參與者。

被中小企業視為血液的民間借貸,如今彌漫著一股血腥味。

一把雙刃劍

“如果沒有民間借貸,就沒有溫州民營經濟的今天”,多位研究溫州經濟的學者告訴記者。

早在溫州經濟的萌芽階段,民間借貸已經出現,幾乎沒有一家民營企業在起步階段沒有采用過“集資”手段或是從民間進行高利借貸。幾十年來,溫州民營經濟從一家一戶零散作坊發展到如今40多萬家企業和個體戶,民營經濟的成長和民間借貸交織在一起。

但同樣,民間借貸就像一把雙刃劍,風險始終與之相隨。上世紀80年代,溫州發生“抬會”崩盤,讓很多人看到民間資本在刀尖上起舞的血腥。所謂“抬會”就是出資人將自己的閑散資金交給會主,由會主負責放貸,出資人每月會得到一筆利息,會主從中抽取提成。

1985年到1987年期間,溫州30萬人卷入抬會風波,會款涉及金額12億元。沒有任何一項實業的利潤及得上抬會的瘋狂利率,當1986年抬會的資金鏈斷裂,會主潛逃,被騙的人們瘋狂地討債、報復。

“抬會”風波在政府強勢介入下終止,但此后20多年來,民間借貸并未式微,而是變換各種形式活躍在溫州民營經濟中。

“那個時候叫‘抬會,現在叫擔保公司,都是專門從事民間借貸的人把民間資本積聚起來,然后拿去放貸,跟銀行一樣賺取差價。現在的擔保公司、投資公司、寄售行、典當行、租賃公司這五大形式,法律上都不允許從事民間借貸,都是非法的。它們跟地下錢莊還有什么區別?”周德文說。

但政府對民間借貸的態度和當年已然不同,經歷了從打壓到疏導的變化。近年來“地下錢莊”這個詞漸漸淡出,“高利貸”的叫法換成了“民間借貸”,顯示出政府對民間借貸經濟作用的逐步認可。

不過,民間借貸“半地下”的身份并未真正轉變過,盡管許多學者在積極呼吁令民間借貸合法化。從轟動全國的吳英案、2008年麗水杜益敏案到2010年臺州王菊鳳案,很多人因“非法集資”等罪名被判刑,甚至采用了最高量刑。但殺伐打壓顯然治標不治本,浙江的民間融資依然活躍異常。

“政府曾經采取非常嚴厲的措施打擊民間借貸行為,槍斃了很多地下錢莊的所謂莊主,但殺頭都擋不住這個行業的發展,因為市場的客觀需求決定了民間信貸存在。”周德文說。

說到底,民間融資存在的根本原因是中小企業融資難。據全國工商聯調查,小企業90%沒有與金融機構發生任何借貸關系,微小企業95%沒有與金融機構發生借貸關系。這些真正缺錢的企業缺少抵押物,找不到擔保人,也就不符合銀行貸款條件。

即使部分企業獲得貸款,實際貸款成本也已接近銀行基準利率的2倍。因為銀行通常實行基準利率上浮30%-50%的政策,加上存款回報、搭購相關理財產品、支付財務中介費用等,貸款成本自然上升。

“我們現有的金融機構滿足不了民營企業的資金需求,我們的金融機構完全是從蘇聯模式延伸過來的,就是計劃經濟大企業模式,為中等以上規模的企業服務,而不是為小企業服務的。全國這么多小企業要生存要發展怎么辦?只有借助于民間資本的力量。”周德文說。

民間借貸填補了民企需求的空白,但當利率走高到一個不合理的地步,它由一個供血者變成一個抽血者,大量風險開始積累。

“高利貸把人搞惰性了,現在利潤20%以下的項目就沒人投,都去放高利貸。比方說我們現在有10個人,都放高利貸,放給誰?需要錢去發展的企業拿不到錢,或者要用更高成本拿到錢。這樣的惡果只有自己去消化。”溫州資本服務中心董事長黃偉健說。

民間借貸的起落與民營經濟的命運休戚相關,它在民營經濟活躍時應運而生;而當所有人投身其中,把它當作一種瘋狂的投機,往往意味著民營經濟早已陷入困頓蕭條之中。

難捱緊縮政策

高利貸利率遠遠超過實業利潤,為何企業仍會飲鴆止渴?周德文坦言,現實擺在眼前:不借,資金鏈立即斷裂,借了還能緩一口氣。

中小企業的艱難非止一日。2010年底開始,國家貨幣政策收緊,央行連續13次提高存款準備金率,今年提高了6次。存款準備金率每提高0.5%,就有2700億元凍結在銀行,大量的錢存在銀行,市場資金面愈加緊張。根據調查,今年1-3月份,溫州市新增貸款投放僅相當于去年同期的66.5%,42.9%的企業資金吃緊。

民間借貸就像給企業打了一針強心劑,至少延續一些時間。企業發展錯綜復雜,瞬息萬變,在這段時間里,如果某些因素起了變化,國家宏觀政策調整,或者地方政府出臺新政策,企業就有了生機。

民間資本曾保住很多企業渡過2008年難關。2007年下半年開始銀根緊縮,原材料、能源和土地漲價,勞動力成本和環保成本增加,針對出口的稅收優惠越來越少,令許多中小企業舉步維艱,依靠高利貸續命。下半年金融危機席卷全球,政府出臺了一系列經濟刺激計劃,企業又活了下來。

但借高利貸更像一場絕地反擊的賭博,贏是小概率事件,令人咋舌的高利率把中小企業推上絕路,如果盼不來后援,那么救命錢就成了壓垮企業的最后一根稻草。

“一位成長型中小企業老板告訴我,他為了加快發展,去年向銀行貸款1000萬元,6月底有500萬到還貸日期,銀行的領導答應讓他還貸后重新給他放貸。這位企業家通過民間借貸,還了500萬貸款,結果銀行領導客氣地告訴他,現在銀根收緊銀行已沒有貸款額度了。他一下子傻了眼,民間借貸高利息,根本無法承受,而且已承諾短期拆借,馬上得歸還,另外銀行的500萬很快也到還貸期限了。”周德文說,大多數落跑的企業主正是在銀行和民間信貸的雙重壓力下選擇一走了之。

按照為一切亂局找個“帶頭大哥”的習慣,很多人把矛頭直指銀行。2009年貨幣政策寬松,銀行追著企業貸款,推出了各種優惠,企業資金充裕了就到處布廠擴張。2009年底沿海多個城市出現“用工荒”,除了人口紅利消退,農業稅減免等原因外,也和制造企業擴大產能有關。但當企業布局妥當,政策“風向”逆轉,銀行收緊銀根,企業資金鏈一下子繃住了。

“始作俑者是銀行,最后受害者也是銀行。”黃偉健斷言,“一家銀行的副行長告訴我,有家企業運行尚可,在銀行貸款六七年,這次一筆300萬的貸款到期,銀行準備收了。但企業現在情況不好,銀行要收貸,他可能會資金鏈斷裂倒閉,第二年到期的400萬貸款就還不了。他如果不還,擔保公司就出問題了,也還不出銀行貸款。一環扣一環,馬上就會炸開了。”

不得不承認,好日子過去了。2008年金融危機后,當企業沉浸在經濟刺激計劃營造的繁榮里時,也許誰也沒想到好日子會這么短。

周德文認為,信泰正是倒在宏觀政策的轉變上。“信泰眼鏡收入做到2.7億,它的銀行信用等級也是最高一級。貨幣寬松時,信泰響應政府號召轉型升級,在衢州、金華都布了一些點,同時進軍光伏產業,投進去6個億。但進入一個新的產業有個盈利周期,光伏產業不可能馬上產生效益。這兩年光伏過剩,國家開始政策調整,加劇了信泰的困境,它的資金鏈開始吃緊。”

然而,從2007年下半年開始,“抗通脹”和“保增長”兩大主題交替,貨幣政策一直在張弛之間徘徊。為何習慣在各種“風向”之間生存的企業,熬過了金融危機,卻在2011年六神無主?只能說企業的體力比3年前更虛弱,經不起一點風吹草動。

最嚴峻的年份

“2011年恐怕是改革開放以來,中小企業面臨的生存壓力最大的年份,甚至比金融危機都要嚴峻。”周德文的預言帶著“2012”的色彩。

在周的估算中,如果目前的銀根緊縮政策不改變,政府再不出手相救,今年末、明年初春節前后,國內存量中小企業中的40%將會半停產、停產甚至倒閉。

周德文認為,溫州中小企業這次的困境和2008年有很大的不同,2008年的金融危機使許多中小企業得不到業務訂單,被迫停工甚至倒閉,而這一次的困境是有訂單,企業卻不敢接,不愿接。

溫州市經貿局有一項對855家企業的調查顯示,在鞋類、服裝、眼鏡、打火機、制筆、鎖具等勞動密集型行業,約有25%的企業不敢承接訂單。

不接訂單就停產,接訂單就虧損。——中小企業陷入兩難之境。

“溫州東方輕工實業有限公司是溫州打火機行業的龍頭企業,有500多名員工,每年出口額上千萬美元。董事長李中堅告訴我,一年下來的企業利潤還不如他兒子開的一個小小的蛋糕店。現在訂單的結算周期3-6個月,不僅匯率風險大,而且資金周轉也等不起。今年以來他已經放棄了多個幾千萬甚至上億元的大單子。”

溫州一項調查顯示,今年第一季度35家出口導向性企業銷售產值同比下降7%,利潤同比下降約30%。這些行業的平均利潤率為3%,利潤超過5%的企業不到10家。而在2008年,溫州制造業的利潤還有8%到10%,不到3年時間,企業利潤已直線下滑。

中小企業的麻煩并不只在溫州發生。

全國出口制造業在2008年面臨的各種壓力,如人民幣升值,通貨膨脹帶來原材料、輔材料上漲等等,至今并未減輕,反而變本加厲。

2009年開始的“用工荒”現象愈加嚴重。拿溫州來說,有74%的企業表明用工緊張。用工荒帶來勞動力價格上漲,今年用工成本漲了20%-30%,但還留不住工人,工人流失量達到46%。隨著人口紅利消退,勞動力輸出地區經濟發展加快,當地勞動力需求增加,沿海制造企業招工難度一年比一年大。

這兩年的“供電荒”令企業雪上加霜。溫州去年實行過“軟停電”,每周停電幾天,目的是為了節能減排,而現在因為供電不夠實行“硬停電”。今年浙江省用電缺口月300萬千瓦以上,電力短缺在浙江、江蘇、湖南、湖北、廣東等地都相當突出。停電嚴重影響企業的正常生產,許多企業自備發電,不僅污染大,用電成本也要增加3倍左右。

此外,金融危機時期出臺的一些扶持政策相繼取消,中小企業承擔的稅負比之前更高。“中國稅收每年都要遞增的,縣級以上的工作報告你去看,沒有哪一年的稅收收入是保持不變或者降低的。企業有好的時候和不好的時候,但稅收都要遞增,一些地方的稅務部門為了完成年年加碼的稅收增長指標,不得不向中小企業攤派,不管你的企業經營狀況如何。”

制造業成本不斷上升,但出口企業仍得小心翼翼維持原來的銷售價格,因為誰提高終端產品價格就意味著誰率先被淘汰。“中國產品不像以前一枝獨秀,很多市場原來都是溫州產品、中國產品占據,現在都受到沖擊。我們這些產品都是沒有多少技術含量的,價格稍微浮動一點,訂單就被人家搶走了。”

就像20年前制造業從臺灣、香港地區以及馬來西亞等地轉移到中國大陸,當下正在從中國流向勞動力、土地和能源更低廉的俄羅斯、南美、印度等地。“中國制造”的競爭優勢在喪失。

上一輪金融危機時的所謂復蘇,難道只是一種“緩期執行”?