微塵:胡明哲的世界觀

鄭 工

胡明哲是少見的一位能明確表達自己創作理念的藝術家。我與她只見過幾次面,交談不多,可讀她寫的文章,卻十分震驚。一些看似簡單的文字,可讓你反復思考;一些看似陳述的話語,亦讓你知道其中的提問。問題,始終圍繞著她的創作過程,一年,兩年,十年,二十年,她是將繪畫作為一項研究而進行。她,是一位踐行的思想者。

所以,評述她的藝術很困難,也見過一些他人的評論文字,實在不如她自己表達得那般貼切而深刻。然而,她總希望人們能從她的作品里發現些什么,讓她自己也有所啟發。這是她的謙遜,其實,她知道她的創作建立的就是一個意義框架,那是開放的,可以容納不同的主體進入,而在相互闡釋的過程中也相互激發,擴展意義空間。面對她的作品,不少舊有的概念隱匿了,或直接逃遁,另外一些新概念卻輕松自如地進入。

胡明哲與其作品

漫無邊界——有關形態及形式

微塵,是一佛學概念,譯自梵語,單稱“微”、“塵”。微,色法存在之最小單位。以一極微為中心,聚合四方同一極微而抱團者(七倍極微),即為“微塵”。或者說,由微而塵者,自成一形態。又說,極微是最細色,而微塵是眼識所取色最微細者。(《大毗婆沙論》卷136)——這是一個很具體的描述,卻讓胡明哲從近二十年的巖彩創作中忽然醒悟,色與塵,微渺而自在成形。她以為,巖彩即帶色的晶體顆粒,可聚可散,可大可小,可多可少。“一沙一世界”,巖沙是物質的然而也是心靈的,可與神溝通。人若微塵,她若微塵,一者之間,蘊含三昧,入佛學有關物、心、神的關系解說。若一念迷惑,心成物,便附帶了相應的衍生性概念,如“有”、“色”、“妄”、“煩惱”等;若一念解惑,物成心,有便是無,空即是色,妄為真也,煩惱亦成為菩提。惑與不惑之間,決定者何?心也。可佛學又言,真心生妄,何解?真心非真,心與物系,更因有與妄物相對應的假名。

“巖彩”是一假名么?是的。任何一種對象物的命名,都基于人的認識,并由某種概念得以表達,因而都可視之為假名,或是假設。譬如,油畫、水彩畫、丙烯畫或膠彩畫,這些都以各種調和媒介之屬性命名,而“巖彩”則以材質屬性命名,那是1996年由胡明哲提出的。她說,命名時她的心態是“開放的”,顯然,開放的目的就是要解除名與妄物的聯系,讓名真正成為假名。可她又如何解釋這新繪畫門類的開放性?

“無規范,跨領域,追求模糊性及不定性……”(胡明哲《談“巖彩”命名》)這是一個新的命名策略,即守住基點隨之向外全面敞開,不設邊界。就繪畫而言,材質與調和媒介本身都具備天然的物質屬性,二者結合,必然考慮其相互作用所產生的某種特殊效果,也考慮相關的工具及實施手段,而這一切都存在著某種技術規范,而胡明哲“去技術化”了,也去規則化了。首先,她解開材質與調和媒介之間的聯系,為該繪畫今后的發展預留空間,同時也將材質的限定最小化了,其加工手段可以是研磨,也可以是燒制;其次,她認為區分晶體顆粒的大小粗細具有革命性意義,即相對于傳統的繪畫顏料,巖彩還是“具有色相的粗大材質”,或者說,它是往粗大材質方向延展著的,并改變了繪畫的工具性能及表現手法。正是這一變化,使其“跨越了顏色與材料、古典與現代兩個領域”,畫家的選擇機會多了,繪畫的可能性增加了,而命名概念亦愈模糊而趨于不確定性。

龍樹有一偈頌:“因緣所生法,我說即是空;亦為是假名,亦是中道義。”(《中論》卷4“觀四諦品”)所有法則都由各種因緣組合而成,無自性而蹈空,故為假名而施設。

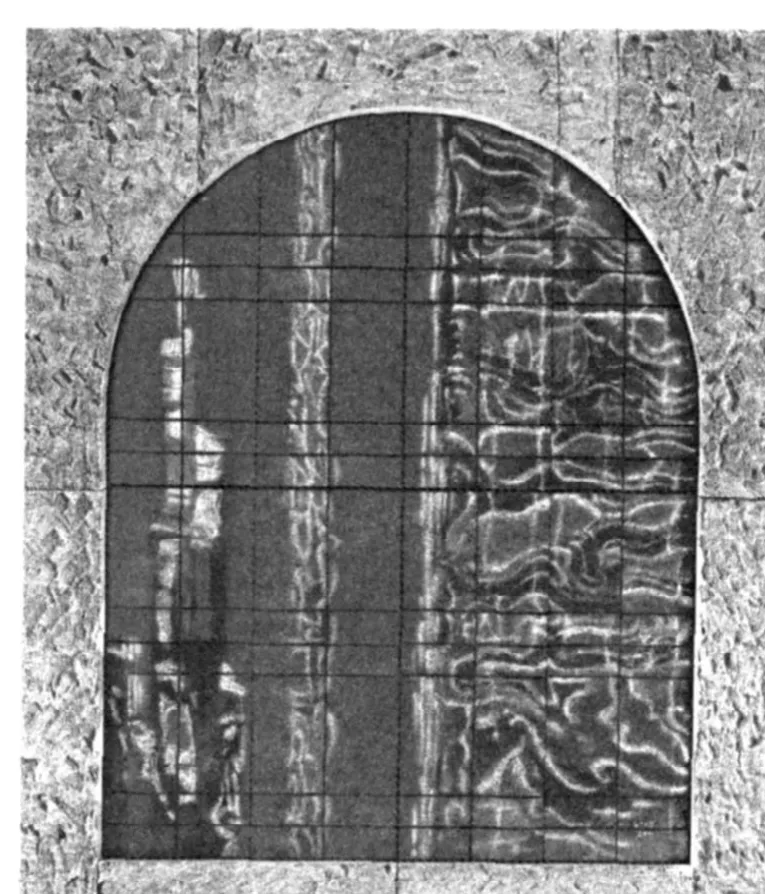

胡明哲:《都市幻影》,80平米裝置,2011年

“假名”策略的最大貢獻,是將一件件“有”化為無。可這種實踐早在命名之前就已經進行。胡明哲原先是一位工筆畫家,很講究用線,講究筆法、筆調,但在1992年去日本東京藝術大學訪學,日本畫所使用的礦物顏料及其技法啟發了她;1994年回國,她在有色宣紙上用墨加巖彩,畫了一批室內的寫生;后來,又換了其他紙張,甚至使用亞麻布作畫。她,打底色,做肌理,在色彩涂抹的多層關系中,線,悄然隱退。物形的邊界為色塊所擠壓,有時留出一道縫隙,露出底色,成為一條線。畫的裝飾意味依然很強,所描繪的物象隨著色彩及巖彩結晶自身的美感,彌散著一種誘人的氣息。色層的疊加關系并沒有加強空間深度,反之因色彩的拼貼組合,使其在平面的敘述過程中,將物象在光照下的質感呈現與材料的質感又進行了視覺上的互換。光與色的形式陳述被納入到對象物的具體形態中,如1995年畫的一組玻璃器皿靜物《幾》之系列,還有描繪花的《實》之系列。玻璃的光斑陸離與巖彩的呼應關系還好理解,可花呢?那種柔嫩的輕輕觸碰你心靈的植物,也被胡明哲置入一種霧化的詩意狀態中,材質的感覺被改變了。這,真的不是技巧問題,而是心靈感悟,更是表達的策略。形態是有機的,繪畫還是敘事的,但主題已發生變化,情緒,被形式所帶動的那種無名的情緒,同樣為材質所喚醒。比如《遠方來信》,在巖彩之外加上了箔,似乎加上了一種遙遠而璀璨的記憶。巖彩,促使胡明哲改變原有的繪畫形式,也促使她思考材質的內涵及其轉換或替變的可能。在這一實踐過程中,她懂得了“擺脫”,——讓自己的心靈脫離種種額外的負擔,也讓自己所應用的畫材擺脫原先被設定的既有的含義,讓既定的繪畫語言回到可被任意呼喚的情境中去。胡明哲的“擺脫”其實也是一種消除法,讓她眼前的世界變得更為純凈。

胡明哲:《都市幻影-浮光》320x400cm,2011年

記得,在《以巖彩為契機》一文,胡明哲就說她的繪畫語言面臨第一次轉變,即“由認真地畫好一景一物,變為認真地畫好一形一色”。畫面的形象為形式所取代,將一塊黑或一塊白,“畫得有深度不概念”。如何理解這句話?我以為,她是借助巖彩的材質力量,在形象與形式互換的過程中,強調一種“存在感”。那是形態所特有的,胡明哲說是為朦朧的“視覺美感”所控制的物化方式,既不似單純的形式那么簡單或生硬,也不似具體的形象那般局限與繁瑣。有一段時間,特別是1998-1999年的作品,形式、形象或形態這一組概念,在胡明哲的畫面上或隱或現,難以區分。如從《角落》系列到《白陶紋》、《土陶紋》,色調被控制住了,但形的鋪張與畫面的結構,在自然的流淌中漸趨凝重。她的本意是借助形式結構直接表意,揭示其本體性的精神內涵,放棄傳統的經典語言方式而走向“現代”,但她的探索一定要在某種狀態時,才能到達。

如何理解“形式”(form)?其既是形的構成單位,又是形的組合方式——前者可還原,后者可調配,且結構方式存有“排列”的功能,具有規律性。如何理解“形象”(image)?即通過某種特殊的語言方式描述事物的外部形貌,亦指其具體生動的樣態,具有感染力。

而“形態”如何解釋?其既非形式又非形象,但與二者都有聯系。因此,我想到英文species,這本是有關“類”的概念,其中有個釋義,即具有共同特質可相互繁殖的類群。這里存有特指,又有衍生的含義,要求有“相互繁殖”的環境,也可稱之為存在的“生態”,能為各種形式提供一個適當的聚合之所。另外,還會出現有關聚合或從內部衍生的方式問題,包括物理聚集態及化學狀態。形態以形式為基礎,而其結構方式又受到外部環境的影響,故在生成時具有某種不確定性,也具有一種生動性,似乎有著形象影子,似真似幻。

我以為在“渾然”、“厚實”的色層關系中,胡明哲把持的是“形態”,利用的是“物”的自然形態,成就的是形式獨立的審美意義。她用心緒消解形、色或筆法被附加的所有說明,回到材質的本然狀態,回到材料的原點,用單純的疊加或漫延的手法,向往著“廣大”,亦向“無形”逐步靠攏。特別在2002年后,胡明哲從材料出發,以巖彩、紙漿、網子還有纖維為媒介,在平面上建構“一個交織透疊的不可拆解的抽象形式結構”(胡明哲《材質隱語》)。那些結構性的形式語言所具有的生動性與感染力,已突破形式本身的界定,或者說,擺脫其冷峻的一面,而墮入溫情。胡明哲總在拆解概念的界限,尋找一種最有利于自行表述的語言方式。在感性的材料上,她發現了“形式”美感,也從中找到了“形象”,看到其與現實世界的聯系,最后,她將這一切都落實在“形態”上,創作了一批與前階段面目迥異的作品。如2004年的《倒置》系列與《旗幟》系列,物質的原始狀態被充分暴露,而她也在這一過程中充分揭示其藝術形態的各種表征。

與其說胡明哲是一位形式主義者,毋寧說,她是一位形態主義者。正是在這個意思上,她步入當代藝術的表現領域。

“看山還是山”——有關主體及本體

繪畫就是一種世界觀,而微塵,是胡明哲的世界觀。其實,這是一個大寫主體缺位的世界觀,或者說,通過主體缺位隱蔽所指,在主體間性的潛意識中,借助隱喻和轉喻開發能指,從而建立與現實世界的聯系,超越自我,實現無立場的觀看,增強客觀性,減少主觀性。

對客觀性的處理,是尋求哲學真理的關鍵。過去,我們也有三種觀看方式,一、“看山是山”,在參禪之初;二、“看山不是山”,已有禪悟;三、“看山還是山”,卻是徹悟。唐之青原行思這參禪三境界,提出了觀看的客觀性,也可理解或轉換為任何客觀事物的主體呈現問題。微塵,就是一客觀事物,其最重要的特征,是因其小而無限大,由此涉及其他。而微塵的主體性問題,既可是自身又可在自身之外,甚而將之外的主體納入,并將其客體化。所以,大寫的主體缺位了,代之而起的是擺脫意識控制的以語言和象征為中介的間性結構,那些被不斷復寫的主體,亦是虛幻的主體存在。現在,胡明哲說她只“根據現成的材料繪畫,而不是根據現有的形象繪畫。”形象中的對象個性問題不存在了,材料的物性出場了,也具有了主體性。那被她所利用的現成材料是什么?即巖彩、紙漿、鐵網、麻布或纖維。就形式語言的構成要素而言,無非還原至“點”、“線”或“面”,而就材料語言的符號特征而論,在物質形式后面,能指在場,掩蓋了所指的缺席,而漂浮的能指,又有多少能為物性固定在某些點上?我們所看到的,無非還是物質形式,或者從這一物質形式到另一物質形式,對其內涵不做解釋,也無法解釋,因為解釋無法說明原意。這原意存留在對象物上,就是作者也不加以解釋,只是“揭示”。最后,用以標識自身的,還是物自體。

胡明哲:《空之一》 280cm×280cm, 2008年

我注意到有幾張照片,胡明哲用泥瓦刀作畫,或推或刮,或按或提,彩色的砂漿在刀下不斷擠壓,不斷變形,出現各種肌理;有時,胡明哲又拿起小網兜,像沙漏一樣往畫面抖落那細若粉塵的巖彩;有時,胡明哲還直接用手涂抹巖彩,感受晶體顆粒隨性存在的本然狀態,或者說,那些晶體顆粒也在感受任何施加于它的東西,并直接反映。在這一過程中,變化是持續的,許多情況下,主體的意念往往停留于尋找材料與手法之間的契合關系。因為這種關系不是一定的,存有多種可能性,不表現為單一的創作主體意圖的固定模式,而是將意圖轉換為一種引導性的契機,讓其他主體從各方位進入,留下痕跡,提供各種闡釋的可能。胡明哲在不時地留意痕跡,制造痕跡。“痕跡”是什么?就是某種自然物質承載或記錄了主體的動能,保留了瞬間的形態而又構成連續的漸變的系列殘像。“痕跡”是對時間的反向指證,里面包含各種信息,包括在交換與傳遞過程中的信息狀況。其中有規律么?在主體抑或客體?若在主體,為生命的律動;若在客體,則為生命的推動。演化的問題是和運動聯系在一起的,可誰也無法預測靈感,更無法探知物的感受。一般而言,交換與傳遞總是順延的,可時常會中斷,又不斷重啟,也會銜接,盡管還是歷時性的結構,可在文本上卻造成許多具有共時性關系的空間斷面,由或然性所支配。在創作中,她否定對有關事物概念的絕對化表達,不要規則,并要擴展外延。胡明哲說:“我愿意和自然材質相互交流,讓作品自己生長出來。”(《本來面目》)

胡明哲:《星之二》

隨著主體關系的調整,本體性問題被胡明哲漸漸排空了。在她的繪畫文本書寫中,個人的經驗描述是和具體事物的形式關系混雜在一起,并在話語中尋求他者的回應。譬如2007年作的《生長的都市》與《都市幻影》,那是她坐車穿越北京街頭,在二環或三環路上,看到路邊大樓的玻璃幕墻映射出的種種鏡像,流光溢彩。那是虛幻的,可又存在被映照主體的自我認同。由此引發的問題是,在模糊而不確定的影像中反映的是一個真實的對象么?其實,鏡像只是一個映射關系,而胡明哲想用這取代客體的現實關系,實現其誤指。她認為在喧囂浮華的表象背后,能夠觸摸到生命的本相或世界的本真。“龐雜變異的都市景觀與晶瑩神秘的巖石顆粒,竟然與內心深處無以名狀的復雜的生存感受發生共鳴,呈現出清晰的幻象,抽象而多義。”(胡明哲《精神的訴求》)就是這么一句話,涉及到不少問題,如景觀、顆粒、生存感受、幻象、抽象性與多義性,等等。在都市,隨處可見的建筑憑空而起,由各種材料構成外觀,又因某種材質的緣故相互映射,變得詭異而龐雜。玻璃,鋼材,水泥,以至其他種種建筑材料,似乎都可以從巖礦中提煉。巖礦,晶體顆粒,建筑材料,都是可感覺又能知道的東西,涉及到本質性因素,具有某種“共享”的知識,可以被形式化;而“景觀”則不同,那是材料的綜合敘述,關聯表象,是非本質的,卻是人為的創造。都市,借助人的創造力,同時也借助物的自然本性,包容了所有,讓其所有相互辨認,讓幻影伴隨,充斥其間。我不在他在,主體隱遁,存在變為偽存在。

人在場,其實又不在場,那“內心深處無以名狀”的感受,不受概念控制而依賴現實,可現實提供的卻是無法依賴的幻象,它是清晰的,也是抽象的。作者找到了其中抽象的表達形式,讓她的想象及精神游走。晶體顆粒,將“微塵”這一概念具體化了,讓胡明哲的想象與游走有了依托,也構成物與我的象征。

在物我關系上,胡明哲是放任自我的,不自為的,其目的就是解放話語。譬如《斷裂》(2005年)、《預兆》(2006年)、《沖突》(2006年)、《疏離》(2006)、《通融》(2007年)、《沁入》(2007年),《融》之系列(2008年),作品名稱就是有關物的自在性活動;也有些作品,試圖說明某種觀念,如《存在》(2006年)、《永遠》(2008年)、《原》(2008年)、《空》之系列(2008年)等;還有些作品,是相互映照的,如《天光》系列(2008年)、《大雪無痕》(2009年)等。無論何者,畫面表達出的幾乎都是虛像。尤其《空》與《天光》,采用巖彩與纖維,以悠揚而恍惚的聲調,吟詠朱熹名句:“半畝方塘一鑒開,天光云影共徘徊。”(《觀書有感》)真巧,這里出現四個關鍵詞:方(形)、鑒(鏡)、光、影,幾乎籠括了胡明哲繪畫的所有要素。

有關“方(形)”,胡明哲說那不是刻意為之,因為材料的本形如此。但是,其中是否有潛意識的內容,尚不得而知。胡明哲的創作始終都在尋求突破,總在邊緣上行走,是否有一道無形的邊界擱在她內心,或者她以為自身總是被設定,有一個困局無法擺脫。于是,“方”成為一種象征,也成為她本能的選擇。

鑒,便是映照。胡明哲的鏡像空間,不是因物而說明我,也不因我而敘述物,而是在物與物之間建構主體關系,實現在場的逆反性書寫,從而規劃可能性與不可能性。形式象征與主體想象是互為的,故文本的形式結構接納缺位,表現缺位,也制造換位的機會,制造能指迷失的空間。在《天光》之一或之二,沉寂的藍色巖彩散漫而無形,浮泛的纖維以及綠色,則以散置的色塊試圖規范畫面的結構,最后的白光投射于兩者之上,破壞了綠色的結構意圖,而又喚醒藍色,暴露肌理,重新支配畫面,確立主題。如果細加分析,色彩的主體意識便有三層,而材料亦有兩層不同的內涵,它們相互瞥視,相互隱藏,又相互指示。這里,就是間性結構,看似缺位的是材料的主體性,在場的是迷幻色彩及各種操作痕跡所構成的符號意指。意指可以被移植,因為移植又產生缺位,而象征拒絕被定位。鏡像,實際上也就是無所指的能指移位,成為虛構的安排。

《天光》中的“光”是被竊取的光,被移易的光,其路徑在某種象征秩序中不自覺地改變了,有時循環,依然反復。這種“光”在《融》之系列中也出現,由“之一”、“之二”至“之三”,不斷移位,因為它不可能“合法”地存在任何一個地方。我注意到在《天光》之三或《空》之系列,“光”又變了。在飄舞的或緩緩移動的纖維或沙礫中,光融進了材料,融進了色料,借助材料或色料映射自身。于是,有了一絲絲的“光”,有了斑斑駁駁的“光”,朦朧地散落著,讓纖維像花一樣開放,讓沙礫像水一樣清澈。

胡明哲以“空”的名義,切換了物的本義,本體缺位了么?那么主體呢?主體由能指所操控,被缺失者所捕獲。

放逐主體,順應自然——與其說是胡明哲的策略,毋寧說是她的創作態度。態度決定一切,態度也能成為形式。其具有對象性,但可以讓人放棄評價,隨即也放棄情感因素而保持意向,既不依從也不內化,而只是認同。認同,是形式上的,非實質性的,故而敞開,并身體力行,完成生命的內在轉換。

人與物之間,沒有隔閡了;物與物之間,也沒有隔閡了;人與神之間,更沒有隔閡了。世界的一切都被幻化,在胡明哲的眼中,似乎只有微塵。