丑聞類型和曝光方式對品牌丑聞溢出效應的交互影響

——信息診斷性的中介作用

張召普 伍青生

(上海交通大學安泰經濟與管理學院,上海 200030)

關于品牌丑聞溢出效應的研究,學者們從不同層面(對企業品牌組合或品牌聯合內部的溢出效應、對競爭對手的溢出效應、對丑聞行業的溢出效應、對品牌原產國和其他國家的溢出效應)展開了廣泛的研究,但是從丑聞信息的來源上看,這些丑聞是由媒體曝光、個人曝光或涉事企業自發曝光(例如產品召回)的。然而,隨著自媒體的發展和廣泛傳播,企業在積極宣傳自身品牌的同時,也有了更多渠道可以曝光同行競爭者存在的問題(如產品質量問題、企業道德問題),例如格力舉報奧克斯事件。現有研究極少關注到競爭對手曝光(以下簡稱同行曝光)的情況。

本文提出一種尚未獲得關注的丑聞曝光方式——同行曝光,研究了丑聞類型和曝光方式對曝光者溢出效應的交互作用,以及丑聞信息對曝光者的診斷性這一中介機制。

1 理論與假設

1.1 同行曝光

在現實社會的企業實踐中,媒體曝光、消費者曝光的品牌丑聞層出不窮,但讓人困惑的是,曝光競爭對手丑聞的現象卻非常少。

從政府監管和社會福利的視角看,競爭對手參與企業產品問題的曝光是有效的。Li和Peters使用優化的方法,從監管政策的福利效用視角,研究了在什么情況下企業愿意揭露競爭對手產品的低質量問題。研究表明,在低質量問題對其均衡利潤產生負面溢出時,企業會揭露該問題,而正溢出時則不會,這意味著政府只需要介入負溢出市場,而可以將正溢出市場的質量監管留給市場競爭。Plambeck和Taylor的研究發現公司有動機對競爭對手的產品進行測試,以揭露其違反安全和環境標準的行為,從而阻止競爭對手的產品銷售。他們發現在企業擁有強大的品牌和高質量產品的大型市場或集中市場中,針對消費者高度重視的標準,依靠競爭對手的檢測(即只通過監管機構的檢測去核實競爭對手提供的違規證據)是最有效的。在這種情況下,企業往往會對競爭對手的產品進行測試,并做出很高的合規努力。

在品牌丑聞的曝光方式中,本文關注的同行曝光是針對競爭對手存在真實丑聞的情況,而非以捏造虛假丑聞對競爭對手進行攻擊的情況。Song等研究了偽產品傷害危機對捏造公司和受害公司的消費者情感的影響。他們所指的偽產品傷害危機是一種謠言或假新聞,這種虛假丑聞是競爭對手捏造來用于攻擊“涉事企業”的。雖然他們得出了虛假丑聞不能提高攻擊公司業績,甚至在廣告效果等方面給攻擊企業帶來比受害企業更大損害的結論,但這種假丑聞不是本文關注的情況。

本文將同行曝光定義為,丑聞品牌存在產品質量不合格、負面企業社會責任、產品傷害、欺騙消費者等問題或行為,競爭品牌先于消費者和媒體獲知該信息,并通過社交平臺、公開媒體等渠道將丑聞信息公布給社會大眾的行為,其目的可以是攻擊對方、建立自身品牌在消費者心中的良好形象、提高知名度、獲得更多市場份額等。相應的媒體曝光指由媒體首先獲知并公開曝光品牌丑聞的行為。

1.2 丑聞類型與曝光方式的交互作用

為了更深入地研究品牌丑聞的影響,學者們將品牌丑聞與能力不足或道德缺失相關聯,對品牌丑聞和負面曝光類型進行了細分。Votolato和Unnava將品牌丑聞分為能力型丑聞和道德型丑聞。能力型丑聞與品牌履行對消費者做出的品牌承諾的能力不足相關,道德型丑聞與品牌的道德和原則缺失相關。類似的,Dutta和Pullig、Pullig 等在對品牌危機的研究中,將危機類型分為性能相關和價值觀相關兩類。性能相關的危機通常涉及有缺陷的產品,并降低了感知到的品牌發揮功能性效用的能力;與價值觀相關的危機并不直接涉及產品,而是涉及品牌所信奉的社會或倫理價值觀問題。余偉萍和莊愛玲從產品缺陷和道德問題兩個維度,構建了一個二階矩陣,進而將品牌丑聞分為產品性能型、公司道德型和道德性能復合型三類。

Roehm 和Tybout的研究表明,當競爭品牌與丑聞品牌在丑聞屬性上更相似時,品牌丑聞對競爭品牌的溢出效應更容易發生。方正等的研究也得出了類似的結論。在同行曝光的情境中,消費者往往會不自覺地揣摩曝光品牌為什么會曝光,不論對曝光品牌的態度如何,消費者或多或少都會認為曝光品牌做出曝光行為勢必會從自己的利益出發,消費者會想當然地認為曝光者是出于讓自身獲利更多而對丑聞品牌做出攻擊行為。從這個角度看,曝光品牌或多或少是不道德的。如果曝光者曝光的是道德型丑聞,這種丑聞品牌的道德丑聞信息(vs.能力型丑聞)與曝光品牌的曝光行為具有更多相似性,即曝光者與丑聞品牌有了更多相似性,從而增加了品牌丑聞對曝光者的溢出效應。而媒體曝光時,能力型丑聞與道德型丑聞,均未因媒體的曝光而增加曝光品牌與丑聞品牌的相似性,因此本文提出以下假設:

假設1:丑聞類型與曝光方式對曝光者的溢出效應存在交互作用。具體而言:

假設1a:在同行曝光時,道德型丑聞(vs.能力型丑聞)對曝光者的溢出效應更大。

假設1b:在媒體曝光時,能力型丑聞和道德型丑聞對曝光者的溢出效應無顯著差異。

1.3 信息診斷性的中介作用

現有研究中,很多學者使用Feldman和Lynch的可接近性-可診斷性模型解釋溢出效應的發生機制。該模型指出對信念、態度、行為意向和行為之間的關系的測量中,前一測量A 是否影響后一測量B的結果,取決于評價B時A 在記憶中的可接近性和A 對B 的診斷性。可接近性指在評價B 時能不能想到A,它是根據擴散激活理論來解釋的。在這個理論中,存在于同一個網絡中的品牌信息如果聯系很強,則可以相互激活。可診斷性指評價B時A 是不是有用,它是關于事物關聯的消費者內隱理論的函數。競爭品牌與丑聞品牌在丑聞屬性層次的相似性越高,則丑聞信息對競爭品牌的可診斷性就越強,丑聞信息的可診斷性越強,則其對競爭品牌的溢出效應越大。

在同行曝光情境下,曝光本身可能被認為是不道德的,而如果曝光的內容是道德型丑聞(vs.能力型丑聞),這種道德問題與本身“不道德”的曝光行為更加“契合”(或匹配),讓消費者更受震撼,從而使該信息在評價曝光者時更加有用,即讓同行曝光的道德型丑聞(vs.能力型丑聞)變得更具有診斷性,進而對曝光者產生更大的溢出效應。因此,本文提出以下假設:

假設2:信息診斷性是丑聞類型與曝光方式對曝光者溢出效應影響的中介變量。

2 實驗一:丑聞類型與曝光方式的交互作用

實驗一的目的是驗證假設1,即媒體曝光的能力型丑聞對曝光者的溢出效應更大,還是同行曝光的道德型丑聞對曝光者的溢出效應更大。

2.1 實驗設計

本研究采用了2(丑聞類型:能力型丑聞vs.道德型丑聞)×2(曝光方式:媒體曝光vs.同行曝光)的組間實驗設計。實驗一中所用的被試為線上招募方式獲得,實驗平臺為問卷星數據收集平臺。該平臺廣泛應用于學術研究,是國內廣泛使用的在線問卷收集平臺。實驗情景為關于消費者對新聞報道看法的調查。去除沒有完整作答的問卷后回收有效問卷209份,其中女性111人(占比53.1%),男性98人(占比46.9%),97.6%的被試年齡在18~35歲。

2.2 實驗操縱

實驗一中采用虛構的新聞報道方式對丑聞類型和曝光方式進行操縱,選擇消費者熟悉的運動鞋品牌耐克和阿迪達斯分別作為丑聞品牌和競爭品牌。

關于曝光方式的操縱,實驗一采取在新聞報道首句直接描述的方式,媒體曝光描述為“《廣州日報》曝光了一則‘耐克運動鞋……’的丑聞”,并將丑聞的發現描述為“《廣州日報》記者調查發現……”,同行曝光描述為“阿迪達斯曝光了一則‘耐克運動鞋……’的丑聞”,并將丑聞的發現描述為“阿迪達斯的市場調查人員調查發現……”。選擇《廣州日報》作為媒體曝光中的媒體,是因為《廣州日報》在之前有曝光品牌丑聞的案例。方正關于產品傷害危機的研究中,以此為原型進行了修改,本文參照了這個研究中的相關內容;選擇阿迪達斯作為同行曝光的曝光品牌,是因為耐克與阿迪達斯是兩個中國消費者最熟悉的消費者品牌,二者的市場地位與市場份額相近(2019年中國市場占有率中耐克占比22.9%、阿迪達斯占比20.4%)。以98名學生為預測樣本,配對樣本T檢驗表明其對耐克、阿迪達斯品牌熟悉度無差異(M耐克=4.90,M阿迪達斯=4.89,p=0.741;使用7分量表,分數越高代表越熟悉)。關于品牌丑聞類型的操縱,實驗一借鑒以往的研究,分別用兩種信息操縱因企業能力不足、產品質量問題而導致消費者利益受損的能力型丑聞和因企業道德缺失而導致其他相關者受損的道德型丑聞。關于兩種品牌丑聞信息的描述,Votolato和Unnava的研究中描述為服裝使用了低質量原料和工廠虐待工人,韓冰的研究中描述為因運動鞋質量問題導致消費者腳踝受傷和雇傭童工兩種信息進行操作。本文實驗一將能力型丑聞描述為耐克運動鞋鞋底斷裂,并指出鞋底斷裂的原因是在生產過程中選擇了劣質的鞋底原材料,現在已有幾十位消費者反映運動鞋的質量問題,他們所購買的“Nike Zoom Y K21”運動鞋,在穿了兩周到一個月之后,有不同程度的鞋底開裂或整個斷開的情況;將道德型丑聞描述為耐克運動鞋雇傭童工,指出耐克運動鞋在生產過程中為了降低成本雇傭未成年人參與運動鞋生產和包裝工作,且工作條件簡陋,企業也沒有為他們繳納醫療保險和意外傷害保險,這項工作對童工的身心健康是有害的。為了避免丑聞嚴重性給兩種品牌丑聞溢出效應造成影響,在實驗一開展之前,對實驗一中關于能力型和道德型丑聞的表述進行了預測試,49位被試對兩種丑聞的嚴重性進行了打分,方差分析表明兩種丑聞嚴重性無顯著差異(M能力型丑聞=5.55,M道德型丑聞=6.03,F(1,47)=1.767,p=0.190)。

2.3 實驗過程

將被試完全隨機分配到不同的4個組中,分別是媒體曝光的能力型丑聞組、媒體曝光的道德型丑聞組、同行曝光的能力型丑聞組、同行曝光的道德型丑聞組,告知被試參加的是一項關于新聞報道態度的調查。實驗分6個步驟進行:第一,為了排除熟悉度的影響,先測量了被試對運動鞋和耐克品牌、阿迪達斯品牌的熟悉度(采用7分量表,1=非常不熟悉,7=非常熟悉)。第二,測量被試閱讀品牌丑聞之前對阿迪達斯品牌的初始態度。第三,不同分組的被試分別閱讀不同版本的耐克品牌丑聞的新聞報道。第四,請被試對阿迪達斯品牌再次做出評價。第五,對能力型丑聞和道德型丑聞進行概念說明,并請被試回答前面看到的新聞報道中的丑聞屬于哪種丑聞(0=能力型丑聞,1=道德型丑聞),作為對丑聞類型的操縱檢驗;請被試回答前面看到的新聞報道是由誰曝光的(0=《廣州日報》,1=阿迪達斯),作為對曝光方式的操縱檢驗。第六,請被試回答關于人口統計學特征的問題。

變量的測量。實驗一的兩個自變量均由不同版本的丑聞信息操縱,需要測量的是閱讀丑聞前后被試對阿迪達斯的品牌態度。品牌態度的量表采用Lei等的量表,參照方正的翻譯方式,確定為三個題項:“阿迪達斯是優秀的運動鞋品牌”“阿迪達斯是受人歡迎的運動鞋品牌”“阿迪達斯運動鞋在消費者心中有正面的形象”(1=非常不同意,7=非常同意)。本文的因變量是對阿迪達斯的溢出效應,參照Roehm 和Tybout、方正等研究的做法,采用前后做差的方式。被試對阿迪達斯態度的變化為閱讀完丑聞信息之后的評價減去初始評價,由于是負面溢出,該變化為負值,取絕對值代表溢出效應的大小,絕對值越大,代表負面溢出效應越大。

2.4 實驗結果

2.4.1 操縱檢驗

使用獨立樣本t檢驗檢查丑聞類型的操縱是否成功。閱讀道德型丑聞新聞報道組的得分顯著高于閱讀能力型丑聞組的得分(M道德型丑聞=0.96,M能力型丑聞=0.42,t(139.341)=-10.451,p<0.001;得分越高,代表越認可丑聞類型為道德型丑聞)。因此,實驗結果證明品牌丑聞類型的操縱是成功的。

同樣使用獨立樣本t檢驗檢查曝光方式的操縱是否成功。閱讀同行曝光的品牌丑聞新聞報道組的得分顯著高于閱讀媒體曝光的品牌丑聞新聞報道組的得分(M同行曝光=0.73,M媒體曝光=0.02,t(113.831)=-15.160,p<0.001;得分越高,代表越認可曝光方式為同行曝光)。因此,實驗結果證明曝光方式的操縱是成功的。

2.4.2 對曝光者的溢出效應

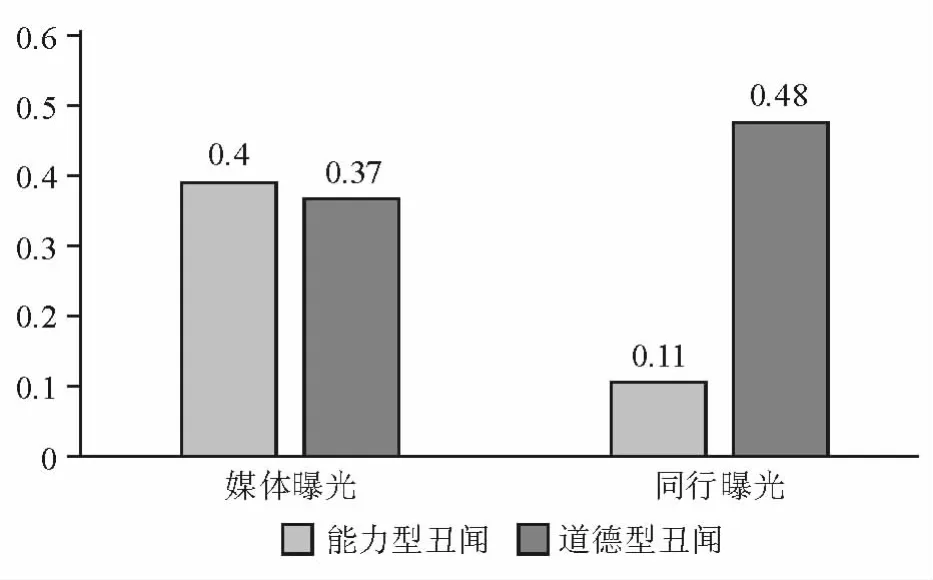

將溢出效應作為因變量,將對阿迪達斯的熟悉度作為協變量,進行2(丑聞類型)×2(曝光方式)的ANCOVA 分析。結果表明,丑聞類型的主效應邊際顯著(F(1,204)=3.014,p=0.084),曝光方式不存在主效應(F(1,204)=0.793,p=0.374),但是類型丑聞×曝光方式的交互效應顯著(F(1,204)=4.002,p<0.05)。具體而言,在同行曝光情境下,耐克的道德型丑聞比能力型丑聞對阿迪達斯(曝光者)的溢出效應更大(M能力型丑聞=0.11,M道德型丑聞=0.48;F(1,204)=6.682,p<0.05);在媒體曝光情境下,耐克的能力型丑聞與道德型丑聞對阿迪達斯的溢出效應無顯著差異(M能力型丑聞=0.40,M道德型丑聞=0.37;F(1,204)=0.019,p=0.850)。結果見圖1。因此,假設1得到驗證。

圖1 實驗1中丑聞類型和曝光方式對溢出效應的交互影響

3 實驗二:信息診斷性的中介作用

實驗二的目的是驗證假設2提出的信息診斷性的中介作用。

3.1 實驗設計及過程

實驗二仍然采用2(丑聞類型:能力型丑聞vs.道德型丑聞)×2(曝光方式:媒體曝光vs.同行曝光)的組間實驗設計。實驗二中所用的被試仍為線上招募方式獲得,實驗平臺同樣是問卷星數據收集平臺。去除沒有完整作答的問卷后回收有效問卷166份,其中女性79 人(占比47.6%),男性87 人(占比52.4%),95.2%的被試年齡在18~35歲。

曝光方式和丑聞類型的操縱改為《廣州日報》和阿迪達斯品牌官方微博發布一條微博內容的形式。之所以進行這樣的調整,是因為這樣更符合品牌丑聞曝光在現實社會中的實際情況。現實世界中,媒體或品牌方更多選擇在其自媒體官方賬號曝光品牌丑聞。例如,2019年6月10日格力電器在其官方微博發布了關于“奧克斯空調生產銷售不合格產品”的舉報信。經過媒體和自媒體的大量轉發,消費者可以在第一時間看到這些丑聞信息。為了避免消費者對丑聞信息真實性的懷疑和閱讀量及轉發量不同的干擾,在進行微博界面設計的時候,實驗二采用了真實的《廣州日報》和阿迪達斯官方微博賬號的界面,并在底部采用了統一的轉發量、評論數和點贊量,微博的更新時間也一致。丑聞信息采用與實驗一相同的內容。

實驗流程與實驗一相同,不同點是在第二次測試被試對阿迪達斯的態度前,測量了被試對丑聞信息用于評價阿迪達斯品牌的感知診斷性。測量量表參考Zhao&Pechmann和韓冰的研究,使用兩個7分量表:“您覺得以上關于耐克品牌的丑聞信息對您評價阿迪達斯品牌有幫助嗎?”(1=完全沒有幫助,7=非常有幫助);“您覺得以上關于耐克的丑聞信息對您評價阿迪達斯品牌有用嗎?”(1=完全沒有用,7=非常有用)。將兩個題項取均值合為信息診斷性(r=0.94)。

3.2 實驗結果

3.2.1 操縱檢驗

實驗二的操縱檢驗方法與實驗一相同。獨立樣本t檢驗表明,閱讀道德型丑聞新聞報道組的得分顯著高于閱讀能力型丑聞組的得分(M道德型丑聞=0.96,M能力型丑聞=0.30,t(106.124)=-11.977,p<0.001;得分越高,代表越認可丑聞類型為道德型丑聞)。因此,實驗結果證明品牌丑聞類型的操縱是成功的。閱讀同行曝光的品牌丑聞新聞報道組的得分顯著高于閱讀媒體曝光的品牌丑聞新聞報道組的得分(M同行曝光=0.77,M媒體曝光=0.02,t(78.999)=-14.052,p<0.001;得分越高,代表越認可曝光方式為同行曝光)。因此證明,曝光方式的操縱也是成功的。

3.2.2 主效應檢驗

實驗二對溢出效應的處理與實驗一相同,將溢出效應作為因變量,進行2(丑聞類型)×2(曝光方式)的ANOVA 分析。結果表明,丑聞類型(F(1,162)=0.689,p=0.408)和曝光方式(F(1,162)=0.294,p=0.589)不存在主效應,但是類型丑聞×曝光方式的交互效應顯著(F(1,162)=7.369,p<0.01)。具體而言,在同行曝光情境下,耐克的道德型丑聞比能力型丑聞對阿迪達斯(曝光者)的溢出效應更大(M能力型丑聞=0.137,M道德型丑聞=0.457;F(1,162)=5.381,p<0.05);在媒體曝光情境下,耐克的能力型丑聞與道德型丑聞對阿迪達斯的溢出效應無顯著差異(M能力型丑聞=0.333,M道德型丑聞=0.163;F(1,162)=2.137,p=0.145)。因此假設1 再次得到驗證。

3.2.3 中介效應檢驗

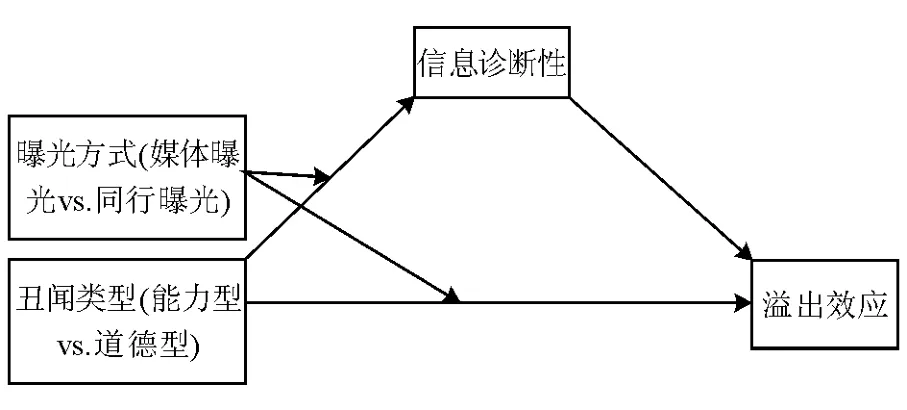

以丑聞類型為自變量、信息診斷性為中介變量、曝光方式為調節變量、對阿迪達斯的溢出效應為因變量,使用process分析方法的Hayes模型8進行調節性中介分析,如圖2所示。結果顯示,在媒體曝光情境下,信息診斷性的中介作用不顯著(95%CI[-0.11,0.02],b=-0.03);但是在同行曝光情境下,丑聞類型通過信息診斷性對溢出效應的間接影響顯著(95%CI[0.0007,0.14],b=0.06),全模型的中介效應顯著(95%CI[0.008,0.20],b=0.09)。

圖2 有調節的中介效應模型

因此,信息診斷性是丑聞類型與曝光方式對曝光者溢出效應影響的中介變量,假設2得到驗證。

4 研究結論與討論

本文研究表明,丑聞類型和曝光方式對曝光者的溢出效應存在交互影響。在同行曝光時,道德型丑聞對曝光者的溢出效應大于能力型丑聞,而在媒體曝光時這種差異不再顯著,信息診斷性是這一作用的中介變量。

本文研究的理論貢獻有三點:第一,關注了品牌丑聞的兩種曝光方式(媒體曝光和同行曝光),尤其是提出了同行曝光這一前人尚未提出的概念,填補了研究空白;第二,創新性提出曝光方式與丑聞類型的交互作用,并發現了道德丑聞溢出效應大于能力丑聞溢出效應的情況(即同行曝光時);第三,提出并驗證了信息診斷性的中介作用,指出同行曝光的道德型丑聞對曝光者的溢出效應大于媒體曝光是由其增加了丑聞信息對曝光者的診斷性而導致的。

有研究表明,相比于道德,產品缺陷對丑聞品牌更具有診斷性。韓冰的研究也表明,消費者做出品牌評價時,能力型丑聞比道德型丑聞代表了更重要的屬性。Votolato和Unnava通過對品牌聯盟的研究也發現,當消費者認為當前品牌參與合作伙伴的負面行為時,其對合作伙伴的負面評價就會溢出到當前品牌,如果合作伙伴是公司,它的能力型丑聞對當前品牌的負面溢出更大,但是本文在媒體曝光的品牌丑聞中并未發現能力型丑聞溢出效應大于道德型丑聞的情況。本文對此做出的解釋有兩點:一方面,即使在媒體曝光情境下,被試可能并不認為阿迪達斯參與耐克的品牌丑聞或做出類似耐克丑聞的行為;另一方面,危機嚴重性會影響到消費者責任歸因,本文兩個實驗所用的兩種丑聞信息在預實驗時對丑聞嚴重性做出控制,兩種類型的丑聞嚴重性無差異,這可能使能力型丑聞的溢出效應并不大于道德型丑聞,而媒體曝光并未增加能力型丑聞的診斷性,從而更加驗證了同行曝光對道德型丑聞診斷性的增強作用。

本文也為企業競爭實踐提供了指導,企業在公開曝光競爭對手時,道德型丑聞對自身的負面影響要大于能力型丑聞,而媒體曝光則不存在這種區別。對于企業來說,在獲知競爭對手丑聞信息后,有兩種策略可以選擇,一種是以自身的名義,在社交平臺或公開媒體上曝光這一丑聞,另一種是可以選擇以匿名的方式將品牌丑聞透漏給媒體,由媒體曝光。從消費者的視角看,競爭對手匿名舉報的公開媒體曝光,消費者并不知情匿名舉報這一情況,因此其影響與一般媒體通過自身渠道調查而知的媒體曝光無異,所以同行曝光可以作為一種應對競爭對手丑聞的主動響應策略,這與前人研究的競爭對手發生丑聞后相對被動的響應策略是不同的。后續研究可以以曝光方式為自變量,研究同行曝光與媒體曝光對曝光者溢出效應影響的更多邊界條件,以期為企業實踐提供更多幫助。