第二代認知科學背景下的認知-構式句法述評

董粵章,張 韌

(南京大學外國語學院,江蘇南京 210093)

一、 從轉換理論到非轉換理論

理論語言學研究從1957年起呈現出兩個鮮明的特點[1]:其一是以喬姆斯基為代表的轉換生成語法對語言學界的長期統治,這體現在從事喬氏句法研究的學者至今仍為理論語言學研究的主體。其二是一些與之競爭的非轉換理論也相繼產生,如中心驅動短語語法(HPSG)[2]、詞匯功能語法(LFG)[3]、認知語法[4-5]和構式語法[6-9]。它們雖然尚未對喬氏句法構成實質性威脅,但在誕生的短短幾十年時間里就表現出強大的生命力[1]。它們雖然都是建立在對喬氏句法研究不足之處的思考上,但都與后者保持了很大的理論傳承性:即都認同語言的心智屬性并立足于尋找語言的心理表征(語言知識);不同之處是,它們對這種內在語言知識的本質、結構和表征方式與喬氏理論存在分歧[10]。

非轉換理論雖然改變了人們對語言知識系統的認識,但也在一定程度上促進了轉換理論的演進。例如,HPSG和LFG為喬氏理論的進一步完善提供了積極因素:最簡方案中的特征核查理論(Feature Checking Theory)就與以上兩種理論中的統合(unification)概念直接相關[11]。須要指出的是,上文提及的四種非轉換理論中,前兩種仍屬生成語法范疇[11];后兩種則已脫離了形式語言學陣營,更加關*句法研究中語義的作用,它們同屬上世紀80年代后期興起的認知語言學路向中的代表性理論。如果說喬氏為理論語言學研究帶來了認知轉向,引領了第一代認知科學背景下的語言學研究,那么認知-構式句法就同屬第二代認知科學背景下的語言學研究。本文將在當代認知科學的背景下對后者的產生背景、研究目的與方法、基本概念與原則和重要成果進行述評。

二、以構式為基礎的理論:認知-構式句法

1. 認知語言學背景

認知語言學從誕生至今的20余年時間里已成為國際語言學界的熱門話題;在國內則大有“言必稱認知”之勢:這體現在六屆全國認知語言學研討會與會代表數的攀升和國內外語類學術刊物上相關論文和專欄數的增加。但很多研究者仍存有認知語言學是對喬氏理論全盤否定的誤解。實際上二者都將人類語言能力視做一種認知能力來加以研究,同屬廣義的認知語言學。其分歧是如何處理人類語言能力與一般認知能力之間的關系:喬氏理論認為語言能力是一種特殊的認知能力;狹義的認知語言學則認為語言能力是一般認知能力的一部分。如無特別說明,本文所指的“認知語言學”均為狹義的認知語言學。

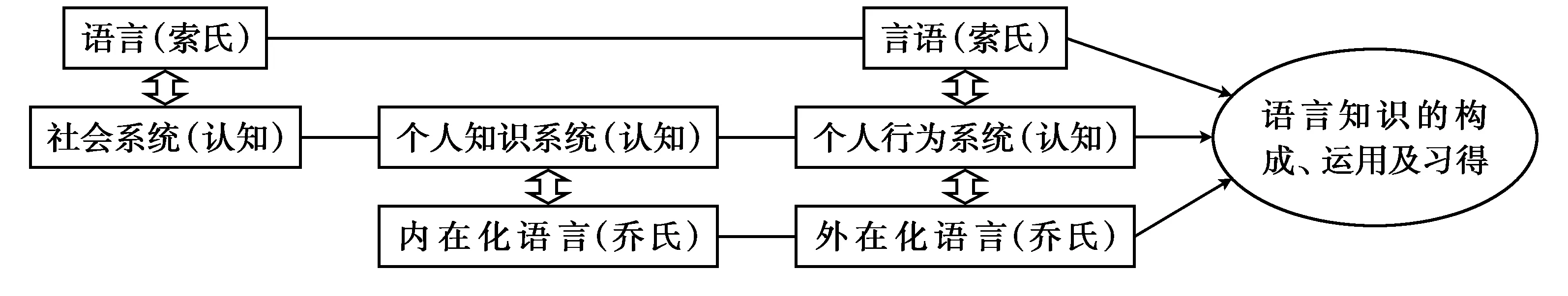

從歷時角度看,認知語言學是對喬氏和索氏理論(Saussurean Grammar)的繼承和發展(圖1)。三者都致力于回答語言的三大問題,即語言知識的構成、運用和習得[5]。索氏認為語言知識源于社會系統與個人行為系統的互動;語言的運用和習得可歸于社會全體說話人共享的語言系統(Langue)中個人在實際情景中的具體說話行為(Parole)。喬氏保留了索氏理論中個人行為系統的作用,并引入了個人知識系統的概念:它對應于作為個人心理一部分的語言,即內在化語言(I-language);個人行為系統則對應于獨立于人心靈特征的句子集合,即外在化語言(E-language)。認知語言學肯定了喬氏理論的語言心智觀(即個人知識系統的作用),但對其摒棄社會系統的作用(decontextualization)表示質疑----這也體現出認知語言學對索氏理論的吸納。認知語言學認為語言知識的構成、運用和習得是社會系統、個人知識系統和個人行為系統綜合作用的結果;語義、詞庫、社會等喬氏理論中的邊緣組分在認知語言學中被重新重視:這體現在認知語言學對語用、社會、文化等社會系統組分的關*(recontextualization)和對語言研究所采取的整合式研究路向(integrated approach)上。

圖1 認知語言學對索氏和喬氏理論的繼承和發展

認知語言學經歷了三個發展時期。1987年之前可被視為它的醞釀期。其間,喬氏理論中被忽略的語義、詞庫和社會因素逐漸受到關*,相關的語言學理論陸續產生,如生成語義學、社會語言學、語用學和形式語義學等,這為喬氏理論向認知語言學的過渡做出了貢獻。此外,圖形-背景理論[12]、認知句法的初步表述[13]和完形結構[14]都為之后認知語言學基本概念的提出做好了鋪墊,并說明自然語言的語法不是自主的,而是極大程度上依賴于語義。1987年到1997年可被視為認知語言學發展的關鍵期。其間認知語言學的基本概念被陸續提出并逐漸受到國際語言學界的重視,如概念隱喻理論[9,15]、認知句法[4]、語言范疇化和類典型[16]、心理空間假設[17]、構式句法[6]及第一部認知語言學教材[18]。1989年召開的第一屆國際認知語言學大會和轉年國際認知語言學會的成立及CognitiveLinguistics的創刊可被視為認知語言學產生并開始被國際語言學界接受的標志。自1997年至今,認知語言學的發展呈現出蒸蒸日上之勢:研究者日益增多,基本概念和理論也趨于完善,以Lakoff和Langacker為首的Berkeley School和San Diego School兩大內部學派也告生成。此外,CognitiveLinguistics2007年的影響因子在SSCI語言學期刊中已排至第3位;Lakoff & Johnson的MetaphorsWeLiveby[19]至2010年6月的引用率已超越了Chomsky的AspectsoftheTheoryofSyntax[20],成為語言學界至今被引用最多的著作。

2. 認知-構式句法的研究目的與研究方法

語言學和自然科學的研究都經歷三個階段:觀察、描寫和解釋現象,其中最后一個階段是所有科學研究的最終目的。語言學的研究目的就是觀察、描寫并最終解釋人類的語言現象。隨著近半個世紀以來認知科學的產生和發展,人們逐漸開始接受一個事實,即人類外在的言語行為是由一套內在的語言知識系統決定的。因此在認知科學的背景下,語言研究的根本目的就是描述并建立人類內在的語言知識系統,即心理語法或語法的內在表征[21]。

認知-構式句法與認知科學的根本研究目的是一致的:它詳細解釋了語言理論的研究對象(c)和研究思路(C)[*]Taylor認為認知語言學的認知觀包括兩方面內容,分別用大寫和小寫的字母C來表示。。其研究對象是內在語言知識系統;研究思路是從一般認知能力和非語言認知結構來討論語言知識,從而使其具有認知合理性。因此,認知-構式句法的研究目的就是在具有認知合理性的前提下建構語言知識系統,描寫并解釋人類的言語行為。

認知-構式句法和認知語言學的研究方法也保持一致,即以講話者為中心對情景進行心理觀照(construal),并強調語義在語言研究中的首要地位,認為語義具有百科性與主觀性。語義的百科性強調語言知識是百科知識的一部分,二者沒有明確界限,任何形式的意義都與一個由無數認知域(cognitive domain)組成的龐大知識網絡相連。語義的主觀性則體現在概念化主體如何對這個知識網絡進行心理觀照。

3. 認知-構式句法的基本概念和基本原則

作為以構式為基礎的理論,認知-構式句法的基本觀點是:語言知識系統是由一系列不同等級的符號單位(symbolic unit)或構式(construction)組成的。凡持此觀點的理論都可以看做認知-構式句法的流派。其中影響較大的有如下四種[22]:Fillmore的構式句法[8]仍然保留了一些形式主義的特點并將研究重點放在句法關系和繼承性上;激進構式句法[7]從類型學的差異入手以解決句法爭論的基本問題;Lakoff[9]和Goldberg[6]的構式句法側重于構式間的范疇化關系;Langacker[4]的認知句法著力于從意義的角度對傳統的純句法概念給出定義。其中,Goldberg的構式句法被視為語言研究中具有革命意義的重大理論突破[23];Langacker的認知句法則是目前發展最完善和穩定的構式句法理論[21]。本文重點討論這兩種理論。

在這兩種理論中,構式與符號單位大致對應,但亦存在細微差別。Goldberg[6]4將“構式”定義為“C是一個構式當且僅當C是一個形式-意義的配對〈Fi,Si〉,且C的形式〈Fi〉或意義〈Si〉的某些方面不能從C的構成成分或其他已有的構式中得到完全預測”。因此只要符合形式與意義的配對且具有不可完全預測性的語法結構都可以稱為構式:包括詞素(如“dis-”)、一般詞(如“what”)、復合詞(如“built-in”)、無變項習語(如“kick the bucket”)、帶變項習語(如“the Xer the Yer”)和其他規律性短語模式(如雙賓語)等。以“the Xer the Yer”為例[24],它形式上包含兩個變項,即“the Xer”和“the Yer”。二者存在功能差別:前者是一個非依存變項(independent variable);后者是一個依存變項,隨前者變化。它的不可完全預測性體現在兩個方面,一是“the”后面一般不加比較級;二是兩個包含“the”的結構絕少并置。綜上,該習語可被判斷為一個構式。

符號單位是音系結構與語義結構通過心理聯想(association)操作實現的規約性組合。“單位”指通過不斷使用表現出一定頻率模式并變得完全自動化的神經認知程序(neurocognitive routines)[4]57-60。和構式相比,符號單位體現出Langacker的兩點考慮:一是單位的心理屬性,即心理聯想和固化過程(entrenchment)對符號單位的作用,它們是實現語言抽象化即語言心理表征的關鍵[25],這與認知-構式句法的研究目的保持了一致;但在Goldberg的定義中,構式的這種心理屬性并未得到很好的體現[21]。第二,單位的定義突出了使用頻率對心理表征的影響,即心理表征系統具有動態開放性,可被具體使用過程改變,因此認知-構式句法是以使用為基礎(usage-based)的理論[22];但這點在“構式”的定義中也未得到明確表述。綜合以上兩點,構式是神經處理和語言使用綜合作用的產物,因此張韌[21]建議從構式的心理屬性和構式句法以使用為基礎的特點出發,將“構式”重新定義為“通過心理固化從語言使用中抽象出的基本語言表征單位,通常是音系結構和意義結構的聯結”。

認知-構式句法與生成句法的基本原則存在分歧。后者認為極具概括性的抽象原則是語言知識系統的核心并控制句法運算;詞庫居被動地位,語義和音系居邊緣地位。規律性語言結構和習語是抽象原則與參數的副產品,不在語言知識的范圍之內[26]。認知-構式句法則認為語言知識系統并非抽象原則和參數的集合,而是由具有不同抽象度的構式及其之間的關系構成的,不同語法結構之間只存在抽象度的差異且均可統一在構式層面,因此詞庫和語法并沒有嚴格的分界。

下面從構式角度對語言三大問題作出一個初步回答。語言知識不是由先驗的宏觀原則構成的,而是一整套具有不同等級和抽象度的構式:等級體現為不同層次構式復雜性的差異,且構式間可通過信息統合組合為更大的構式;抽象度則表現為語言使用中具有規律性結構的具體用例(usage-event)可通過范疇化作用被構式范型(constructional schema)認可為實例(elaboration)或引申(extension)。此外,在語言習得與使用過程中,盡管一般認知能力仍然發揮著重要作用,但語言使用頻率對構式心理固化的作用同樣不容忽視。因此,語言運用是語言使用與一般認知能力綜合作用的結果;后天學習對語言習得亦是不可或缺的。

4. 認知-構式句法的重要成果

構式句法始于對喬氏理論中居邊緣地位的規律性語言結構和不同等級習語的關*,進而擴展到對所有語言現象的討論。認知句法則始于對純語言結構的探討,但Langacker[27]也承認心理表征即構式的觀點[21]。二者在發展過程中都面對一個理論問題:即在語言使用中究竟是以詞匯還是構式為表征模式。

生成語法認為句子是詞匯意義的投射,動詞意義決定句子意義。認知-構式句法則認為句子意義可以直接通過論元結構構式推得。例如,(1)~(5)既可以按照前者的觀點看做動詞“slice”的五種不同表征,也可以根據后者的觀點視為五種不同的論元結構構式[28]。

(1) He sliced the bread. (transitive)

(2) Pat sliced the carrots into the salad. (caused-motion)

(3) Pat sliced Chris a piece of pie. (ditransitive)

(4) Emeril sliced and diced his way to stardom. (way construction)

(5) Pat sliced the box open. (resultative)

若將其視為“slice”的不同表征會與動詞意義產生沖突。因為“slice”在(1)~(5)中的意義都是“to cut something with a sharp instrument”。若將(1)與(2)的差異解釋為“slice”的多義現象,即slice1“用利器切割某物”和slice2“用利器切割某物并將之移至某處”,則會陷入動詞有n個論元和動詞有n個意義的循環論證中,并給“slice”安置多個不合理的意義。為避免這兩種情況,最經濟的方法就是將(1)~(5)的差別歸結為構式:它們代表了五種不同的論元結構構式,分別是及物、使動、雙賓、路徑和動結構式,各自具有區別性的語義和功能。基于此,(1)~(5)的意義可分別被解釋為:①某物作用于他物;②某物致使他物移動;③某人試圖使他人收到某物;④某人移動至某處;⑤某人導致某物改變狀態。因此,其語義差異是由其所代表的構式間的意義差別而非動詞的意義差別決定的。將句子意義的一部分歸于構式不但有助于解釋同一動詞不同的論元實現,還有助于解釋和預測構式的能產性(productivity),如(6)所示[28]。

(6) Lisa guaranteed/refused Zach a book. Lisa cost Zach his job.

在生成語法框架下(6)中三個動詞的意義很難確定,因為它們絕少和三個論元共現。但它們都是雙賓構式,可從構式角度得到統一解釋[28]。雙賓構式的意義是某人試圖使他人收到某物,即“給”或“傳送”。在此前提下,(6)中的三種情況可被分別詮釋為若許可行為得到滿足,Zach可以從Lisa處得到一本書;若拒絕行為得到滿足,Zach無法從Lisa處得到一本書;若Lisa從Zach所做的行為中得到滿足,Zach將因Lisa失去工作。雖然(6)證明了構式具有能產性,但構式同時也具有限制性(restrictiveness),如(7)~(9)所示[28]。

(7) Lisa sent a book to Stan/sent Stan a book.

(8) ??Lisa sent storage a book. (cf. Lisa sent a book to storage.)

(9) *Sally burned Joe some rice.

(7)~(9)表明雙賓構式的運用存在語義限制[28]:第一個賓語作為接受者(recipient)必須是有生的(animacy)且是一個受益者或自愿的接受者。因此,(8)可被解釋為“storage”并非有生;括號中的對比句子表明一旦脫離雙賓構式則該限制失效。(9)可被解釋為Joe不愿接受米飯被煮焦的事實或無法從該事件中受益。但若有語境表明她有喜歡吃煮焦米飯的偏好,則(9)合法。除語義限制外,雙賓構式中接受者論元的字符長度應短于主題論元且是舊信息。由此可見雙賓構式的語義和形式限制同構式本身一樣源自語言使用帶來的心理固化過程。以上例證說明了構式的能產性和限制性對語言的靈活運用現象具有一定的解釋力和預測力,但下例卻對構式語法形成了不小的挑戰。

(10) Pauline sneezed the napkin off the table.

Goldberg曾指出,雖然構式自身可傳達意義且具生命力的事實是對上世紀主要動詞決定句子全部形式和意義的傳統觀點的修正,但若將此過分夸大則會走入另一個極端:即句法唯一需要的就是構式。事實上,很多構式的出現都應歸結于其對動詞所作的概括過程。因此表達式的意義應視為構式義與詞項義的整合。張韌[21]分析了將“sneeze”的使用完全歸于構式的不合理性:使動構式無法表現出(10)最顯著的語義效果----“打噴嚏”和“餐巾紙從桌面掉下”幾乎同時發生;這種解釋也有違動詞-使動構式連續體的觀點,忽略了動詞使用對其本身和構式心理表征的影響,并造成心理運算的復雜化。基于此,Zhang[29]建立了以構式為背景的詞義引申模式來解釋詞匯與構式的互動,說明“sneeze”是在特定的使動構式環境中經范疇化引申為使動動詞的。因此,雖然構式對語言使用具有規約力,但充分認識到語言使用的作用并將構式義與詞項義整合才能充分解釋語言的靈活運用。

三、 語言與認知關系研究的深入

語言與認知關系的研究最早可追溯到一個多世紀前的思維心理學和完形心理學,并因認知心理學的誕生而受到更廣泛的關*[30]。Neisser的CognitivePsychology[31]的出版被視為認知心理學創立的標志和兩代認知科學的分野。在此之前的認知心理學認為認知是以思維和解決問題為核心的信息加工和心理符號運算過程,即狹義的認知心理學----信息加工論[32]。在此前提下語言與認知關系的研究以形式派的心靈主義為代表,將人類的認知體系視做一臺計算機,語言使用就是計算機按照特定的規則對抽象符號進行的操作,在整個認知過程中符號意義不起任何作用。1966年之后,認知心理學逐漸從信息加工論過渡到對思維生物屬性和社會屬性的關*上,即廣義的認知心理學。對前者的關*促進了神經科學中聯接理論(connectionism)的產生,即將認知過程視做由大量神經元及其之間關系組成的、可自行處理信息關聯的多維神經元網絡(ANNS);語言是在此網絡中被處理并生成的。對后者的關*引發了意義流派體驗主義(embodied philosophy)的產生,認為認知活動是基于身體經驗的動態開放網絡,人類語言就是這種動態思維的組分,與一般認知活動無異[33]。

因此,喬氏和認知語言學的研究都是在認知科學尤其是認知心理學的背景下進行的。二者都希望通過研究言語行為建立一套可解釋語言現象的內在知識系統,并有效模擬人腦中語言知識系統的表征方式。生成語法運用數理思維研究控制語言習得及運用的內在原則,其本質是將人腦視做計算機,語言就是計算機規則控制下的抽象符號系統,這體現了符號表征的特點。神經語言學將語言視做ANNS中神經元所含信息的處理過程,其本質是將語言視為簡單的認知任務,體現出次概念表征的特點。認知語言學則將語言視做與其他認知能力密切相關的復雜認知任務,體現了概念表征的特點。從生成語法到神經語言學再到認知語言學的發展體現了將語言視做數理模型到簡單認知任務再到復雜認知任務的過渡,以及從符號表征至次概念表征再到概念表征的演進。因此,認知-構式句法是在第二代認知科學背景下對語言與認知關系研究的自然深入,也是對生成語法和神經語言學的繼承和發展[*]2004年,Howard在Neuromimetic Semantics一書中提出了第三代認知科學(the third generation of cognitive science)的概念,在語言學中強調采用高科技腦成像技術研究腦神經與語言官能間的關系,屬于本文中所提及的神經語言學研究的深入與發展。。

參考文獻:

[1] 董粵章,張韌. 語言生物機制研究的新視野:FOXP2與人類語言能力[J]. 東北大學學報:社會科學版, 2009,11(4):355-359.

[2] Pollard C, Sag I. Head-driven Phrase Structure Grammar[M]. Stanford: CSLI Publications, 1994.

[3] Bresnan J. Lexical-functional Syntax[M]. Oxford: Blackwell Publishing, 2001.

[4] Langacker R W. Foundations of Cognitive Grammar:Vol.1[M]. Stanford: Stanford University Press, 1987.

[5] Taylor J R. Cognitive Grammar[M]. New York: OUP, 2002.

[6] Goldberg A E. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1995.

[7] Croft W. Radical Construction Grammar[M]. New York: OUP, 2001.

[8] Kay P, Fillmore C. Grammatical Constructions and Linguistic Generalizations: The What's X Doing Y? Construction[J]. Language, 1999,75(1):1-33.

[9] Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things: What Category Reveals About the Mind[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

[10] 張韌. 平行框架下的認知語義學研究[J]. 外國語, 2005(1):30-40.

[11] Carnie A. Syntax[M]. Oxford: Blackwell Publishing, 2006.

[12] Talmy L. Semantics and Syntax of Motion[M]∥Kimball J. Syntax and Semantics: Vol. 4. New York: Academic Press, 1975.

[13] Langacker R W. An Introduction to Cognitive Grammar[J]. Cognitive Science, 1986(10):1-40.

[14] Lakoff G. Linguistic Gestalts[C]∥Fox S E, Beach W H, Philosoph S. Proceedings of the Thirteenth Regional Meetings of the Chicago Linguistic Society. Chicago: Chicago Linguistic Society, 1977:236-287.

[15] Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor[M]∥Ortony A. Metaphor and Thought. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1993:202-251.

[16] Taylor J R. Linguistic Categorization[M]. New York: OUP, 1989.

[17] Fauconnier G. Mental Spaces[M]. Cambridge: CUP, 1994.

[18] Ungerer F, Schmid H J. An Introduction to Cognitive Linguistics[M]. Toronto: Addison Wesley Longman Limited, 1996.

[19] Lakoff G, Johnson M. Metaphors We Live by[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

[20] Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax[M]. Cambridge: MIT Press, 1965.

[21] 張韌. 認知句法視野下的構式研究[J]. 外語研究, 2007(3):35-40.

[22] Croft W,Cruse A D. Cognitive Linguistics[M]. Cambridge: CUP, 2004.

[23] Tomasello M. The Return of Constructions. Review Essay on: Goldberg(1995) Constructions[J]. Journal of Child Language, 1998,25(2):431-432.

[24] Peter W C, Jackendoff R. The View from the Periphery: The English Comparative Correlative[J]. Linguistic Inquiry, 1999(4):543-571.

[25] Bybee J, McClelland J. Alternatives to the Combinatorial Paradigm of Linguistic Theory Based on Domain General Principles of Human Cognition[J]. The Linguistics Review, 2005,22(2):381-410.

[26] Chomsky N. Reflections on Language[M]. New York: Panthem, 1975.

[27] Maldonado R. Ronald Langacker: A Visit to Cognitive Grammar[J]. Annual Review of Cognitive Linguistics, 2004(2):305-320.

[28] Goldberg A E. Constructions: A New Theoretical Approach to Language[J]. Trends in Cognitive Science, 2003(5):219-224.

[29] Zhang Ren. Symbolic Flexibility and Argument Structure Variation[J]. Linguistics, 2006(4):689-720.

[30] 趙艷芳. 認知語言學概論[M]. 上海:上海外語教育出版社, 2001.

[31] Neisser U. Cognitive Psychology[M]. New York: Appleton-Century-Crofts, 1966.

[32] 朱智賢,林崇德. 思維發展心理學[M]. 北京:北京師范大學出版社, 1987.

[33] 武秀波,苗霖,吳麗娟,等. 認知科學概論[M]. 北京:科學出版社, 2007.