貿易對環(huán)境污染的影響——基于GMM方法的實證研究

黃順武,史言信

(1.合肥工業(yè)大學 人文經濟學院,安徽 合肥 230009;2.江西財經大學 當代財經雜志社,江西 南昌 330013)

一、引言

20世紀90年代初以來,國際貿易快速擴張,各國貿易依存度顯著增加,與之相伴的是環(huán)境問題日益突出。在國際貿易領域,“綠色壁壘”的不斷強化成為國際貿易的新趨勢,貿易與環(huán)境的矛盾日益突出。從本質上來說,這是具有內在增長機制的貿易活動對自然資源需求的無限性和具有內在穩(wěn)定性機制的生態(tài)環(huán)境對資源供給的有限性之間的矛盾。貿易對環(huán)境產生了何種程度的影響,既是各國與國際社會制定相關政策的重要依據,也必然成為學術界研究的重點。

Grossman和Krueger(1991)[1]提出貿易對環(huán)境的影響劃分為規(guī)模效應、結構效應和技術效應的思想。①基于這一思想,Antweiler等(2001)[2]首次將貿易對環(huán)境的影響模型化,從而提供了一個理論分析框架。后人的研究基本上建立在這一思想和框架之上,盡管相關研究的結論差異顯著,但在某些方面已經達成了共識,即規(guī)模效應惡化環(huán)境、技術效應改善環(huán)境、結構效應對環(huán)境的影響不確定,貿易對環(huán)境的影響取決于三種效應的綜合結果。

一些學者對此進行了實證研究。基于1971-1996年43個國家的SO2數據,Antweiler等(2001)運用模板數據模型的檢驗方法,發(fā)現貿易對SO2集中度的規(guī)模效應為正、技術效應為負、結構效應為負;由于技術效應大于規(guī)模效應,因而貿易自由化總體上可能減少了污染。Cole(2004)[3]選擇了6種污染物作為環(huán)境指標,考察了貿易對發(fā)達國家環(huán)境的影響。這些結果表明,貿易對環(huán)境的影響是混合的,難以判斷出發(fā)達國家的污染產業(yè)發(fā)生了轉移以及貿易是否總體上減少了污染。由于人均GDP既代表產出,也代表收入,難以將規(guī)模效應和技術效應明確分開,因而Cole和Elliott(2003)[4]將二者合稱為規(guī)模技術效應。他們的研究發(fā)現,貿易自由化減少了SO2和BOD排放,但增加了CO2和NOX排放。Copeland和Taylor(2005)[5]指出,為了分析貿易對環(huán)境的影響,不僅要考慮貿易的內生性,還要關注收入的內生化。Frankel和Rose(2005)[6]從新古典增長理論出發(fā),借助一個雙邊貿易和內生增長的引力模型,成功地將貿易和收入內生化;同時,基于1990年41個國家的橫截面數據,他們得出了貿易有助于減少SO2排放的結論。

然而,相關研究均沒有考慮貿易對環(huán)境的動態(tài)調整問題,也未能處理好序列相關等計量問題。本文將借鑒Frankel和Rose(2005)構建的環(huán)境質量模型將貿易和收入變量內生化,也將遵循Cole和Elliott(2003)的方法將貿易對環(huán)境的影響劃分為規(guī)模技術效應和結構效應。本文將在模型中加入因變量的滯后項使其動態(tài)化,并將擴展樣本范圍和區(qū)間,還對樣本進行了新的分類。

二、模型、方法與數據

(一) 模型

1.貿易對環(huán)境的影響:基本模型

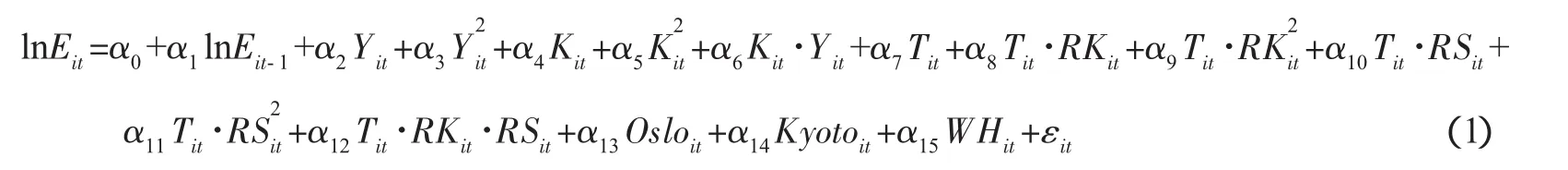

參考 Cole和 Elliott(2003)、Frankel和 Rose(2005) 以及 Managi等(2008)[7]的研究方法,我們采用以下的實證模型:

其中,i代表國別,t表示年份。E代表人均污染物(CO2、SO2和BOD) 排放量,為減少異方差,我們采用對數形式。我們在模型中加入因變量的滯后項,是為了使模型動態(tài)化(Arellano和Bond,1991),[8]從而有助于區(qū)分短期效應與長期效應。Y為人均收入(即人均GDP);K為資本勞動比;T為貿易依存度,是一國進出口貿易總額與GDP之比;RK和RS為相對資本勞動比和相對人均收入,即一國與世界平均水平相比的資本勞動比和人均收入,用來表示一國的比較優(yōu)勢;Oslo、Kyoto和WH均為啞變量,②相關國際公約批準國為1,其他為0;ε為隨機誤差項。Y和Y2反映收入(或產出)對污染排放的影響,用來估計規(guī)模技術效應(Cole和Elliott,2003)。此外,三個啞變量也用來補充反映規(guī)模技術效應 (Managi等,2008)。

式(1)中,右邊第5-13項用來估計結構效應。影響結構效應的一個主要因素是一國的比較優(yōu)勢。根據Antweiler(2001) 和Cole和Elliott(2003) 的看法,影響比較優(yōu)勢的三個主要因素分別來自要素稟賦、環(huán)境規(guī)制和貿易開放度。一般來說,資本要素豐富的國家具有較高的資本勞動比,更多地從事資本密集型產品的生產,從而可能產生較多的污染(第5-7、9-13項反映了這一效應)。然而,由于環(huán)境規(guī)制會增加生產成本(Levinson和Taylor,2002),[10]因此,即使一國在資本密集型產品生產上具有比較優(yōu)勢,如果該國實行了較嚴格的環(huán)境規(guī)制,那么其比較優(yōu)勢也將會削弱,從而減少其污染排放(第7項反映了這一效應)。同時,貿易開放度的提高可能產生兩方面的效應:一方面,將增加資本要素豐富國家的資本密集型產品的生產,從而將增加污染排放(第9-10項反映了這一效應);另一方面,也可能產生“污染天堂假說”現象,即資本密集型產業(yè)從環(huán)境規(guī)制嚴格的國家(發(fā)達經濟體)轉移到環(huán)境規(guī)制寬松的國家(非發(fā)達經濟體),從而產生污染轉移(第11-13項反映了這一效應)。

2.貿易對環(huán)境的影響:短期彈性模型與長期彈性模型

為了進一步考察貿易對環(huán)境的影響,我們使用貿易對污染排放的彈性(即貿易開放度每上升一個百分點所引起的污染排放變動的百分點)來分析。短期效應與長期效應的區(qū)別主要在于是否考慮變量的動態(tài)調整,在本文中,這就在于是否考慮因變量的滯后項。考慮其滯后項,則為長期效應;反之,則為短期效應。

根據上文的分析,我們將式(1)的右邊劃分為規(guī)模技術效應(第3、4、14-16項)和結構效應(第5-13項)。我們注意到,結構效應又可以劃分為兩部分:含T項(第8-13項) 和不含T項(第5-7項)。我們分別稱之為直接貿易結構效應和間接貿易結構效應(通過收入的變化而發(fā)生作用)。

由于收入在本模型中的重要性,為了計算貿易彈性,我們需要一個收入方程。我們采用Frankel和 Romer(1999)、[11]Managi等 (2008) 提出的收入模型:

其中,P表示人口,H表示人力資本投資(以人均教育年限來代表),μ為隨機誤差項。由式(2)可求得貿易的短期收入彈性為β2。進一步地,由式(1)可推導出貿易的短期污染彈性(具體過程略):

同理,由式(2)可求得貿易的長期收入彈性為β2/(1-β1),令其等于γ。進一步地,由式(1) 可推導出貿易的長期污染彈性(具體過程略):

(二) 方法

我們使用Arellano和Bond(1991) 提出的差分廣義矩估計方法(generalized method of moments,GMM)來估計模型,即DIF-GMM估計(first-differenced GMM)。該方法的基本思路是先對模型差分,然后用一組滯后的解釋變量作為差分方程中相應變量的工具變量。這種方法不僅可以借助適當的工具變量來控制內生性的問題,而且便于進行動態(tài)調整,還可以比較有效地解決OLS(最小二乘法)、FE(面板模型的固定效應方法)可能產生的序列相關等諸多計量問題。我們使用貿易開放度和人均收入變量的滯后一期作為工具變量,將因變量的滯后項納入模型中,這不僅可以使模型動態(tài)化,還有助于考察短期與長期效應的差異。此外,我們還對總樣本進行分類,并基于同樣的方法對三個子樣本進行參數估計,然后根據所得參數和各子樣本數據的平均值估算出各彈性值。我們使用SPSS16.0作為數據處理的計量軟件。

(三) 數據

本文選擇的污染物指標為人均CO2(全球氣候變暖的主要污染源)、SO2(酸雨的主要污染源)、BOD(生化需氧量,河流污染的主要度量指標)的排放量(噸);收入水平指標選擇的是“按當期價格計算的人均GDP”,這兩項數據均來自聯合國貿易統計數據庫。貿易開放度指標選擇的是貿易依存度,即一國的進出口總額與其GDP之比,原始數據來源于《世界銀行發(fā)展指標數據庫》 (WDI)。此外,資本勞動比以及收入方程中的人口和人力資本的數據也來自WDI。其中,資本采用“固定資本存量”數據(對于沒有此數據的一些國家,我們采用“總資本形成”的數據替代);勞動使用“參與經濟活動人口”的數據。相對資本—勞動比和相對收入比的數據是我們根據各國的相應數值與世界的平均值計算得出。

由于不同數據包含的國家個體和時間跨度都存在差異,我們以最大樣本容量為原則,選擇具有公共交叉部分的數據進行保留,最終確定時間區(qū)間為1990-2006年的112個國家作為樣本總體。需要說明的是,由于一些國家相關數據缺失,我們在考察CO2和BOD時使用的樣本國的數量分別是93個和85個。

為了進一步考察短期效應彈性與長期效應彈性,我們將全體樣本劃分為三個子樣本(即三類國家):發(fā)達經濟體(主要由OECD國家組成,共27個;墨西哥、土耳其、韓國盡管目前屬于OECD國家,但考慮到其在樣本期間的長期特點,我們將其列入新興市場經濟體)、新興市場經濟體(主要由目前比較盛行的關于新興市場經濟體的概念,即“金磚四國”、“VISTA五國”、“金鉆十一國”以及其他一些公認的新興經濟體等組成,共21個)和其他經濟體(包括除新興市場經濟體外的部分其他發(fā)展中國家和轉軌國家,共64個)。

三、檢驗結果與分析

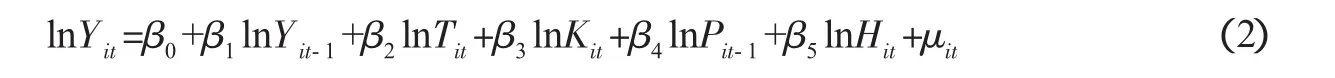

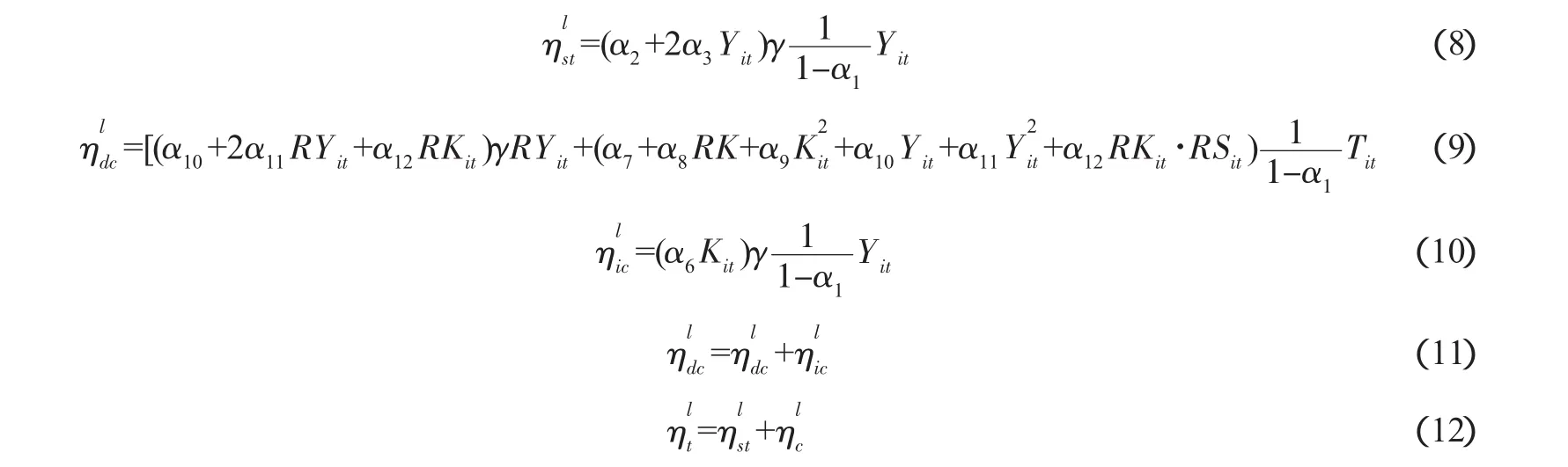

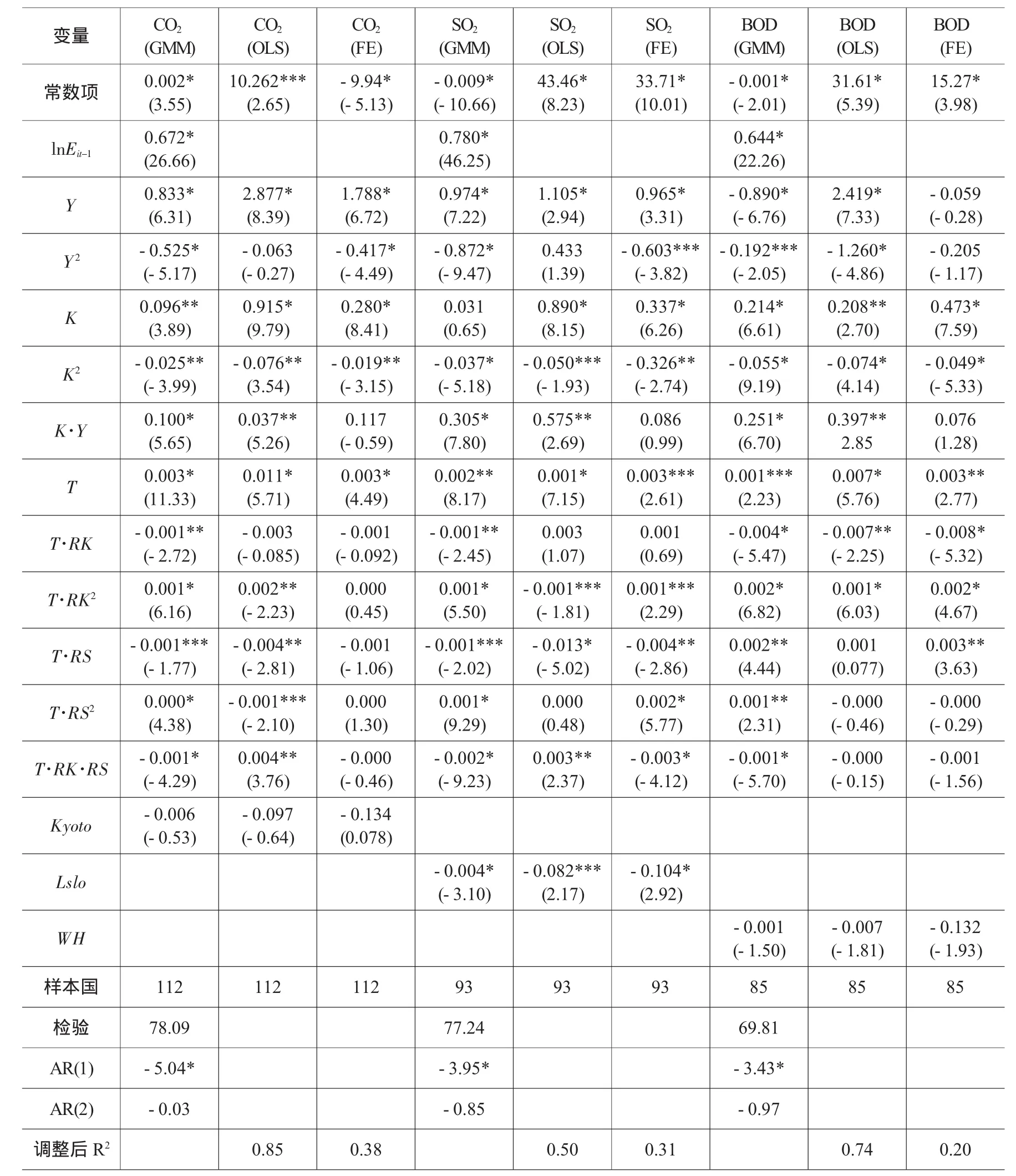

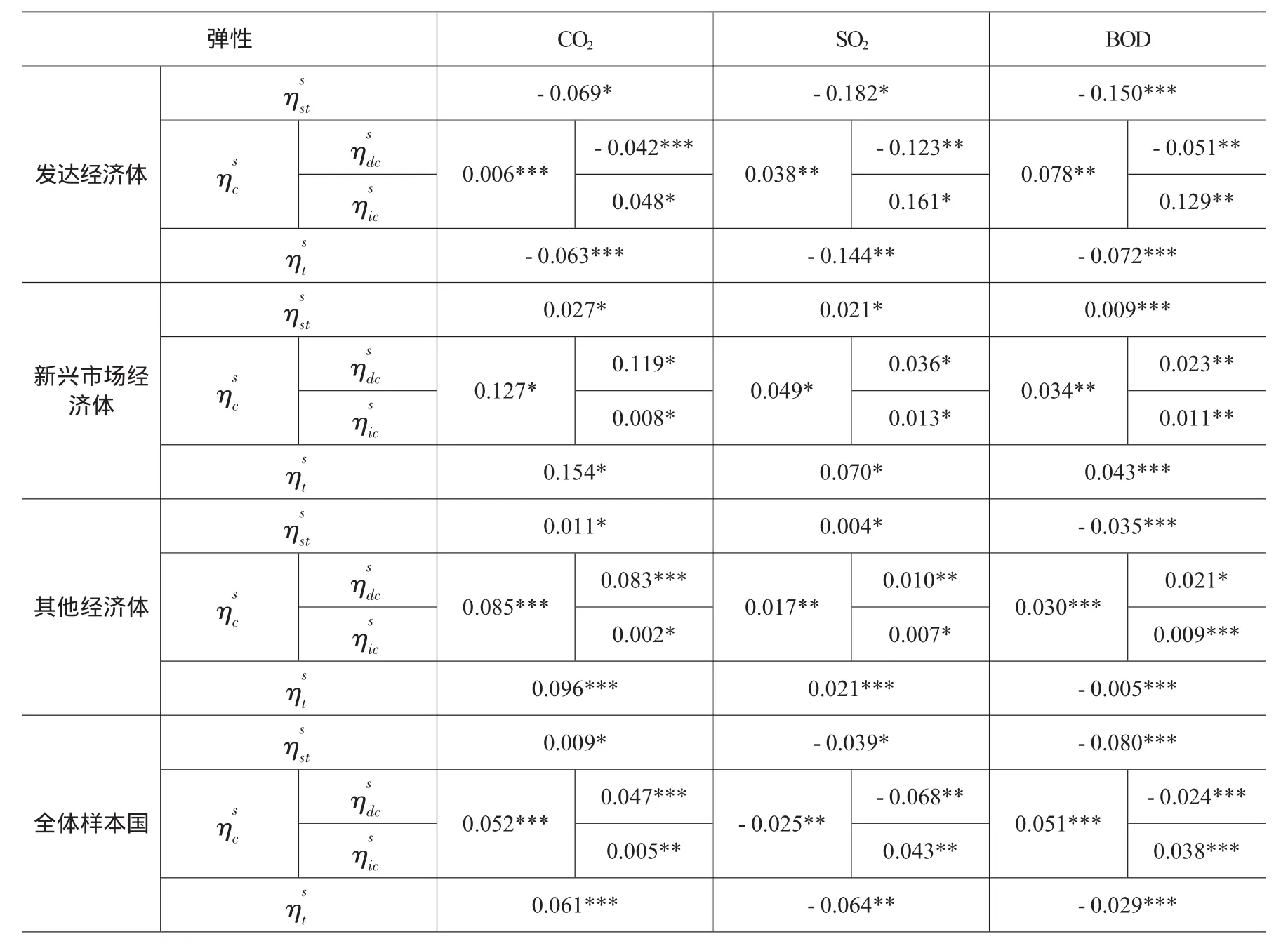

我們檢驗與估計的順序是:首先,運用DIF-GMM方法(以貿易開放度和人均收入作為工具變量)對式(2)進行參數估計(具體結果見表1);③第二,我們將全體樣本分為三類子樣本(即發(fā)達經濟體、新興市場經濟體和其他經濟體),并基于同樣的方法對三個子樣本進行參數估計;第三,利用式(2)、總樣本及子樣本數據估計出β2、β1(進而γ) 值;最后,根據所得參數以及各樣本數據的平均值估算出式(3)—(12)的各彈性值(具體結果見表2和表3)。

Sargan檢驗和二階自回歸的結果表明,我們在GMM模型中使用的工具變量是有效的,并且在誤差項中不存在序列相關。對于樣本總體及三類國家,表2和表3顯示了貿易開放度對污染排放的各種短期和長期彈性。檢驗結果表明,除極少數幾個變量外,各變量及各種彈性值均具有統計上的顯著性。

無論何種污染物,因變量(污染排放量)的滯后項均顯著為正,但均小于1。這表明,前期排放量會影響當期的污染排放量。這也意味著,當期的貿易開放度不僅影響當期的環(huán)境,還將影響未來的環(huán)境。這說明,貿易對環(huán)境影響的短期效應和長期效應是有差異的。對比表2和表3提供的數據,我們也發(fā)現貿易對環(huán)境影響的長期彈性要顯著大于短期彈性。可見,貿易對環(huán)境的影響具有延長性和累積性;這也證明了考慮變量的動態(tài)調整是合理的。

對于任何一種污染物(CO2、SO2和BOD),幾乎所有的解釋變量(包括貿易開放度、人均收入、資本勞動比及其交乘項)在統計上都具有顯著性,這與相關研究的結果有些不同(見表2,根據前文關于研究方法的說明,我們認為本文的結果更為有效),其原因可能在于數據區(qū)間與范圍的差異(相比其他研究,本文研究的區(qū)間和范圍是最廣的),更可能在于研究方法的區(qū)別(不同于相關研究所使用的OLS或面板數據的FE或RE方法,我們使用的是帶有工具變量的動態(tài)GMM方法)。

基于表1、表2和表3的檢驗結果,以下我們分別從規(guī)模技術效應、結構效應和總效應三個方面來分析貿易對環(huán)境的影響。

(一)規(guī)模技術效應

收入項Y的系數在CO2、SO2中顯著為正,而Y2項的系數顯著為負。這表明,對于CO2、SO2,隨著收入的增加,人們對更好環(huán)境的追求使得技術效應逐漸超過規(guī)模效應,從而導致整體的規(guī)模技術效應為負。從表2和表3可看出,對于發(fā)達經濟體,貿易開放度對CO2和SO2排放的規(guī)模技術彈性值(無論短期還是長期)均顯著為負;而對于其他兩類國家,則顯著為正。也就是說,收入增加引起了發(fā)達經濟體環(huán)境的改善,卻引起了新興市場經濟體和其他經濟體環(huán)境的惡化。究其原因,就各類國家的平均狀況而言,對于非發(fā)達經濟體,由于較低的收入水平放松了環(huán)境規(guī)制而導致規(guī)模效應超過技術效應;而對于發(fā)達經濟體,由于較高的收入水平強化了環(huán)境規(guī)制導致技術效應超過了規(guī)模效應。我們還注意到,無論何類國家,貿易對CO2的彈性均顯著小于對SO2的彈性。其原因可能在于,人們對于SO2危害性的認識要遠比CO2清晰,從而引起二者在環(huán)境規(guī)制嚴格程度上技術效應的差異。

表1 污染排放的決定因素(DIF-GMM、OLS、FE)

對于BOD,收入項Y的系數顯著為負,Y2項的系數也顯著為負。無論短期還是長期,對于除新興市場經濟體外的其他兩類國家以及全體樣本國,其貿易對BOD排放的彈性ηst均顯著為負,盡管非發(fā)達經濟體的彈性值要顯著小于發(fā)達經濟體。這說明,收入的增加所引起的技術效應一開始就超過了規(guī)模效應。這可能是由于人們對水污染的敏感程度顯著地強于大氣污染而對水污染排放制定了更高的規(guī)制要求,也可能是由于治理水污染的成本要低于大氣污染(比如,非發(fā)達經濟體可以以較低成本從發(fā)達經濟體引進治理水污染的技術) (Cheremisinoff,2001)。[12]

表2 貿易對環(huán)境的短期彈性(DIF-GMM)

啞變量Oslo的符號顯著為負。這表明,批準《奧斯陸協議》的國家比未批準的國家具有較低的SO2排放;也就是說,該協議在減少SO2排放上是有效的。這也進一步證明了貿易開放對于SO2排放的技術效應是顯著有效的。相比而言,啞變量Kyoto和WH的符號盡管為負,但不顯著。這表明,在我們的樣本期內,二者在減少CO2和BOD排放上是無效的。這可能是與相關國家執(zhí)行協議不力有關,也可能與兩個條約的執(zhí)行時間相對較短有關。

(二)結構效應

我們注意到,資本勞動比K均顯著為正,而K2均顯著為負。這表明,資本勞動比的提高(即產業(yè)結構由勞動密集型向資本密集型轉變)導致人均污染排放的增加,但排放增加的速度是遞減的。我們還注意到,資本勞動比與收入交乘項的符號均顯著為正。這說明,隨著產出的擴大,生產技術的變化強化了資本密集型產品的比較優(yōu)勢,從而惡化了環(huán)境,貿易對環(huán)境的間接結構效應彈性ηic均顯著為正也證明了這一點。

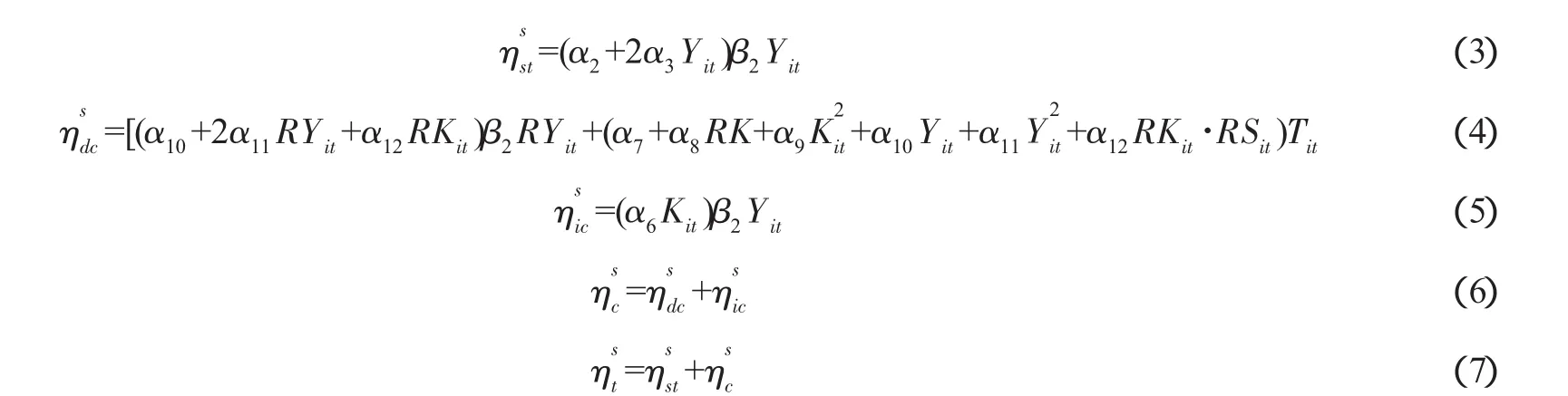

貿易對環(huán)境結構效應的影響主要依賴于比較優(yōu)勢,而比較優(yōu)勢主要取決于兩個因素:一是要素稟賦,二是環(huán)境規(guī)制的嚴格程度。但二者的影響方向剛好相反,二者共同決定了貿易對環(huán)境直接結構效應的彈性。一般來說,貿易開放度提高增強了資本要素相對豐富國家在資本密集型產品上的比較優(yōu)勢,使其資本密集型產業(yè)擴張,從而增加了污染排放。同時,隨著貿易的擴張,一國往往會實行更加嚴格的環(huán)境規(guī)制,這會削弱該國在資本密集型產品上的比較優(yōu)勢,從而減少污染排放。因此,貿易對環(huán)境的直接貿易結構效應最終取決于二者的比較:如果要素稟賦的影響超過環(huán)境規(guī)制,則該效應為正;反之則為負。我們注意到,就平均水平來說,在發(fā)達經濟體,相對收入和相對資本勞動比均大于1,而非發(fā)達經濟體均小于1。這表明,發(fā)達經濟體具有較嚴格的環(huán)境規(guī)制和較顯著的資本要素稟賦;而非發(fā)達經濟體剛好相反,具有較寬松的環(huán)境規(guī)制和較顯著的勞動要素稟賦。表2和表3顯示,貿易對環(huán)境的直接結構效應的彈性ηdc在發(fā)達經濟體顯著為負,但在新興市場經濟體和其他經濟體均顯著為正。這表明,就直接結構效應來說,在發(fā)達經濟體,環(huán)境規(guī)制效應的作用超過要素稟賦的作用,從而總體上減少了污染排放;在非發(fā)達經濟體,要素稟賦的作用超過環(huán)境規(guī)制效應的作用,從而總體上增加了污染排放。

表3 貿易對環(huán)境的長期彈性(DIF-GMM)

(三) 總效應

對于發(fā)達經濟體,就平均水平而言,其貿易開放度、資本勞動比和人均收入在三類國家中均是最高的。無論何種污染物,盡管由于間接結構效應為正且大于直接結構效應從而使得結構效應為正,但規(guī)模技術效應和直接結構效應均顯著為負,并且規(guī)模技術效應大于結構效應,最終導致貿易對環(huán)境的總效應為負,即貿易總體上促進了發(fā)達經濟體環(huán)境的改善。

對于新興市場經濟體,無論是短期還是長期,也無論是何種污染物,所有的具體效應均為正,總效應當然也顯著為正,即貿易總體上惡化了其環(huán)境。

對于其他經濟體,就平均水平而言,其貿易開放度、資本勞動比和人均收入在三類國家中均是最低的。對于CO2、SO2,規(guī)模技術效應為正、結構效應為正(直接和間接結構效應均為正),從而總效應為正,即貿易總體上推動了其他經濟體大氣環(huán)境的惡化。對于BOD,盡管結構效應為正,但由于規(guī)模技術效應為負且大于結構效應,使得總效應為負,即貿易引起了其水環(huán)境的改善。

對于全部樣本國,我們發(fā)現三種污染物排放存在差異。對于CO2,各種效應均顯著為正,這表明貿易開放度的提高引起了全球CO2排放的增加。對于BOD,各種效應均顯著為負,這表明貿易開放度的提高引起了全球BOD排放的減少。對于SO2,短期與長期存在差異:在短期,由于規(guī)模技術效應和結構效應均為負而總效應當然為負;在長期,由于正向的結構效應大于負向的規(guī)模技術效應而使得總效應為正。因此,在本文的樣本期內,貿易在短期減少了全球SO2的排放,但在長期增加了其排放。

就總效應來看,對于CO2、SO2,發(fā)達經濟體的總效應為負,而非發(fā)達經濟體的總效應為正,尤其是新興市場經濟體最為顯著。因此,從全球來看,貿易在減少發(fā)達經濟體大氣污染排放、改善其環(huán)境同時,卻惡化了非發(fā)達經濟體的環(huán)境。因此,就大氣污染而言,我們認為,貿易可能使得全球污染由發(fā)達經濟體向非發(fā)達經濟體轉移,特別是轉向新興市場經濟體,這一點與“污染天堂假說”是一致的。④前文已指出,對于新興市場經濟體,所有的效應均顯著為正;我們還注意到,與其他經濟體相比,盡管各種效應彈性的符號和顯著性基本相似(除BOD的規(guī)模技術效應彈性外),但新興市場經濟體的數值卻明顯大得多。這表明,貿易對新興市場經濟體環(huán)境的影響更為顯著。這也就是說,發(fā)達經濟體的污染更多地轉移到了新興市場經濟體。究其原因,我們認為,這與新興市場經濟體的要素稟賦、經濟開放程度和較寬松的環(huán)境規(guī)制政策密切相關。新興市場經濟體通常具有較豐富而廉價的勞動力資源、較豐富的自然資源;為了發(fā)展經濟,其均采取擴大對外開放程度、積極開展對外貿易和吸引外資、積極承接發(fā)達經濟體轉移產業(yè)的政策等;同時,在優(yōu)先發(fā)展經濟的思想指導下,通常都采取了較寬松的環(huán)境規(guī)制政策(尤其是在經濟發(fā)展的前期)。結果是,新興市場經濟體在取得較快的經濟增長速度的同時,其環(huán)境的惡化也是最嚴重的。特別值得注意的是,關于BOD的規(guī)模技術效應彈性,發(fā)達經濟體、其他經濟體和全體樣本均為負,而惟有新興市場經濟體為正,這也進一步說明了貿易惡化了新興市場經濟體的環(huán)境。

此外,從表2和表3可看出,對于貿易對環(huán)境影響的各種彈性,其長期彈性基本上均大于相應的短期彈性。這說明貿易對環(huán)境的長期影響要大于短期影響,也意味著貿易對環(huán)境的影響具有累積性,這一點與我們前文對因變量滯后項的分析結果是一致的。

四、結論

在過去約二十年的時期內,貿易對環(huán)境的影響一直是人們研究的重點之一。然而,無論是理論研究還是實證檢驗,均未能對此取得一致性的結論:正向效應和負向效應并存。與其他相關研究不同,本文使用了動態(tài)DIF-GMM方法,將貿易和收入內生化,并拓展了樣本的區(qū)間和范圍。

分別基于112、93和85個樣本國家1990-2006年的數據,我們運用動態(tài)GMM方法實證檢驗了貿易開放度對CO2、SO2和BOD排放的全面影響,并對樣本進行了分類研究。我們的結論是,貿易對環(huán)境的影響因國別和具體的污染物類型而異。從全球和長期來看,貿易增加了全球CO2和SO2排放,但減少了BOD排放;貿易在減少發(fā)達國家CO2和SO2排放的同時卻增加了非發(fā)達經濟體(尤其是新興市場經濟體)的排放;無論是短期還是長期,貿易均減少了發(fā)達經濟體和其他經濟體BOD的排放,但增加了新興市場經濟體的排放。

此外,我們還發(fā)現:貿易對環(huán)境影響的短期彈性與長期彈性存在顯著差異,并且后者普遍大于前者;無論短期還是長期,也無論何種污染物,貿易無一例外地減少發(fā)達經濟體的污染排放,但對非發(fā)達經濟體則要復雜一些;貿易主要通過收入、資本勞動比和環(huán)境規(guī)制的嚴格程度來影響環(huán)境。當然,一國的貿易開放度、收入水平、資本勞動比和環(huán)境規(guī)制政策等會因時而變,整體國際環(huán)境也會發(fā)生變化,貿易對一國乃至全球環(huán)境的影響也將會隨之而變。因此,密切關注相關因素的變化,動態(tài)考察貿易對環(huán)境的影響,將是理論界長期的研究任務。

由于中國是一個新興市場國家,貿易自由化對新興市場經濟體環(huán)境的惡化影響也在中國得到了體現。我們發(fā)現,隨著中國利用外資存量和出口貿易的快速增長,中國的環(huán)境問題也愈加突出。中國在國際直接投資市場上占據著重要地位,自1993年以來,中國一直位居發(fā)展中國家利用FDI的首位;而2009年中國一躍而成為世界第一大出口國,并且加工貿易長期占據中國出口貿易的主導地位。可以說,通過直接投資和加工貿易的方式,發(fā)達國家在促進中國成為貿易大國的同時,也將中國變成了污染大國。因此,中國必須對現有的外資、外貿政策和環(huán)境規(guī)制政策進行重大調整。首先,中國必須較大幅度地調整現有的外商對華投資的產業(yè)政策,盡力防止發(fā)達國家通過直接投資的方式將污染產業(yè)轉移到中國,保護國家的“環(huán)境安全”;其次,中國應該實行差別性的出口政策,嚴格限制嚴重污染環(huán)境的“骯臟產品”的出口而繼續(xù)鼓勵“清潔產品”的出口;最后,中國應該執(zhí)行更嚴格的環(huán)境規(guī)制政策,防治結合,通過技術、法律和行政手段提高環(huán)境質量。

注 釋:

①所謂規(guī)模效應是指假定生產技術不變時,由貿易擴張引起經濟規(guī)模變化,進而引起污染排放的變化;結構效應是指貿易自由化引起一國比較優(yōu)勢,乃至產出(產業(yè))結構的變化,進而導致污染排放的變化;技術效應是指貿易自由化推動生產技術的進步,進而減少單位產出的污染排放。技術變化的原因有多種,可能是清潔生產技術的應用,也可能是由于收入的增加而引起環(huán)境規(guī)制的嚴格化,進而促進了生產技術的進步。

②由于是否批準相關國際公約既受到一國經濟狀況的制約,又會對該國經濟和技術產生重要影響(Murdoch等,2003),[9]我們以啞變量的方式將三個環(huán)境方面的重要國際公約加入模型中。這三個公約是《奧斯陸公約》 (1994)、《京都議定書》 (1997) 和《水與衛(wèi)生公約》 (1999),分別是關于CO2、SO2和水(以BOD為代表)的國際環(huán)境公約。

③作為比較,我們也按照相關研究的方法(不含因變量的滯后項)在表2中報告OLS和FE估計的結果。但限于篇幅和研究的目的,在本文中我們不對三種估計方法結果的差異進行討論。

④關于“污染天堂假說”是否成立,相關經驗文獻結論不一。我們認為,這既有所用模型和檢驗方法的問題,也有所選樣本(包括樣本區(qū)間)差異的原因。

:

[1]Grossman G.M,A.B.Krueger.Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement in The U.S.-Mexico Free Trade Agreement[M].P.Garber,ed.Cambridge,MA:MIT Press,1993.

[2]Antweiler W.,B.Copeland,S.Taylor.Is Free Trade Good for the Environment?[J].American Economic Review,2001,91(4):877-908.

[3]Cole M.A.Trade,the Pollution Haven Hypothesis and the Environmental Kuznets Curve:Examining the Linkages[J].Ecological Economics,2004,48:71-81.

[4]Cole M.A.,R.J.R.Elliott.Determining the Trade-Environment Composition Effect:The Role of Capital,Labor and Environmental Regulations[J].Journal of Environmental Economics and Management,2003,46(3):363-383.

[5]Copeland B.,M.S.Taylor.Trade and the Environment:Theory and Evidence[M].Princeton Series in International Economics.Princeton and Oxford:Princeton University Press,2005.

[6]Frankel J.,A.Rose.In Is Trade Good or Bad for the Environment?Sorting out the Causality[J].Review of Economics and Statistics,2005,87(1):85-91.

[7]Managi S.,A.Hibiki,T.Tsurumi.Does Trade Libiralization Reduce Pollution Emissions?[R].RIETI Disicussion Paper 08-E-013,2008.

[8]Arellano,M.,S.Bond.Some Tests of Specification for Panel Data:Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations[J].Review of Economic Studies,1991,58:277-297.

[9]Murdoch J.C.,T.Sandler,W.P.M.Vijverberg.The Participation Decision versus the Level of Participation in an Environmental Treaty:A Spatial Probit Analysis[J].Journal of Public Economics,2003,87(2):337-362.

[10]Levinson A.,Taylor,M.S.Trade and the environment:unmasking the pollution haven hypothesis[R].Mimeo,University of Georgetown,2002.

[11]Frankel J.,D.Romer,Does Trade Cause Growth?[J].American Economic Review,1999,89(3):379-399.

[12]Cheremisinoff N.P.Handbook of Pollution Prevention Practices(Environmental Science and Pollution Control Series)[M].Marcel Dekker Inc,Cambridge,2001.