簡約之美

李啟劍

簡約之美

李啟劍

認為生命及其種種力量原來是被“造物主”注入到少數幾種或者一種類型中去的,同時還認為在地球按照萬有引力法則運行不息之時,從剛開始如此簡單的類型演化出如今最美麗和最奇妙的物種,而且這一演化過程還一直在進行著,這種生命觀是極其壯麗的!

—查爾斯·達爾文在《物種起源》(1859)

達爾文在其巨著的末尾寫下這樣的話,無疑是為了再一次強調他整套理論的本質在于揭示生物演化的實在性,即宣揚一種演化的生命觀。這對于當時西方傳統的“物種不變論”而言,無疑是一場革命。但另一方面,這話也常常容易造成誤會——生命的演化總是有一種從簡單到復雜的趨勢。是不是真有這樣的趨勢,時至今日爭論仍然此起彼伏,但那至少不是進化論之父的本意。而在此我也并沒打算喋喋不休地討論誰是誰非,只想講述一個有關病毒的故事,當然也是個有關演化的故事。

自今年3—4月份在美國出現之后,新一輪的流感在全球范圍內迅速蔓延。雖然至少到現在為止,其肆虐程度仍遠遠不及上世紀初那場令人聞風喪膽的“1918大流感”,但也已經造成數千人死亡。很快,引起此次瘟疫的元兇就被鎖定,于是一種被叫做“H1N1甲型流感病毒”的病原體便立刻成了萬眾矚目的焦點。進一步的研究發現:一切都是病毒演化惹得禍!

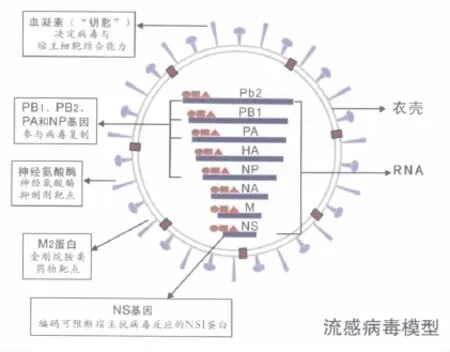

病毒是非常奇妙的生物,就其結構而言,可謂簡約之王:它沒有細胞結構,僅由一個保護性的外殼(衣殼)包裹一段遺產物質(DNA或者RNA)而成,某些種類頂多再外加一層包膜而已。而且在遺傳物質的組成上,它們不像高等動植物——在臃腫的基因組中填滿了一大堆“垃圾基因”,而是物盡其用到極致。例如,乙型肝炎病毒的整個基因組僅包含四個基因,是已知人類病毒中遺傳組成最簡單的,但就是憑借如此簡潔的遺傳信息,乙肝病毒卻能成為最具殺傷力的病原體之一。每年,約有100萬人在其蹂躪下身亡。

從功能上講,病毒并不具有新陳代謝的能力,自身不能生長和分裂。眾所周知,“新陳代謝”和“復制”是一切生物體最基本的兩個特征,也是區別于分非生物體的根本標準。病毒不但只有“復制”一項特征,而且這一功能的實現還必須依靠宿主內的細胞器進行,在離開宿主之后,病毒幾乎不表現出任何生命活性,與很多有機大分子無異。因此,一些學者甚至對其能否作為生物體看待都持保留態度。當然,這還涉及到究竟應該如何定義生命的問題。從某種意義來說,答案雖然有著相當的一致性,但不同背景的專家還是有其各自的偏愛。例如,18世紀偉大的生理學家亨特就將生命定義為抗腐敗或者抗感染的能力。出于專業的特長,他的定義強調生存的能力,彰顯“新陳代謝”的特性。就此而言,病毒顯然算不上是生命,它們壓根就沒生存過,而僅僅是不斷感染和利用各種宿主進行復制而已。相反,《生命是什么?》的作者薛定諤則更強調后一種功能。他在討論生命的本質之時,在書中有四章對復制現象進行了詳細的討論,而新陳代謝卻只用了一章粗略帶過。他的想法除了受量子力學的背景影響以外,更多的是來源于對前人利用噬菌體(細菌病毒)進行的一系列試驗的思考。不言而喻,在他看來,病毒不但是生物,而且是難得的模式類型。他們之間的分歧實質上反映了他們的研究材料之間的巨大差異:病毒與人正好是生物界的兩個極端——分別屬于機會主義者(r策略者)和K策略者中的典范。

為了便于理解,我們不妨先看看病毒那傳奇非凡的“身世”。我并不相信真像Fox Mulder在影片“X檔案”所說的那樣,病毒是外星人送給人類的禮物。排除一些不太靠譜的說法之后,現在仍有好幾種關于病毒起源的理論并存,它們之間可能并不沖突,只是分別說明了不同類型病毒來源上的差異而已。

一種只有少數支持者的觀點稱為“獨立起源論”,他們認為病毒起源于一種可以自我復制的分子,這種分子與“原細胞”(有細胞結構生物的祖先)平行演化至今,因此病毒是一直獨立演化的實體。例如,美國普林斯頓大學的戴森教授就贊同此觀點,他甚至把RNA的產生看成是一種生命最古老且不能治愈的寄生性疾病。更多的病毒學家則相信“退行性演化論”,這種理論認為病毒是由原來比較復雜的活細胞退化成更簡單的有機體。立克次氏體和麻風桿菌都被認為是上述從“復雜到簡單”演化過程的遺跡或過渡階段。還有一種理論則認為病毒曾經是細胞的一部分,可能是一種細胞器,后來才脫離細胞并成為獨立個體的,這就是“細胞器起源論”。

無論是哪種來源,病毒最終還是采取了“只管復制,一切從簡”的“投機”策略。在“生存”還是“繁殖”的天平中,它們把賭注全部押在一邊,放棄(或沒有發展出)“新陳代謝”的功能,成為完全的寄生生物,也是最徹底的機會主義者,這可是連細菌都自愧不如啊!相反,在K策略的道路上越走越遠的人類,則更善于提高生存質量,貫徹“少生優生”的政策。于是發展出碩大的腦袋、杰出的心智以及銅墻鐵壁般的免疫系統,但即便如此仍然時不時地遭到各種病毒的“伏擊”。現在,讓我們再回過頭來看看,在新一輪的“流感大戰”中,H1N1甲型流感病毒是如何搶得先機的。

流感病毒不像某些病毒 (例如之前提到的乙肝病毒)那樣最外面還覆蓋一層包膜,而是干脆利落的由外面的衣殼和里面的遺傳物質組成。與臭名昭著的艾滋病病毒以及冠狀病毒一樣,它的遺傳物質是單鏈RNA。我們知道,為了保證基因在復制時的準確性,DNA有一套完善定的糾錯機制,可以去除復制中的錯誤。但RNA沒有這樣的機制,因此靠RNA攜帶遺傳信息的病毒變異速度極高,幾乎是DNA病毒的104到106倍。流感病毒更是其中的典型,即便是在RNA病毒中也僅有艾滋病病毒等少數類型能趕的上。

極高的突變率雖然有利于流感病毒在窮途末路之際及時“改旗易幟”,但代價也是相當慘痛的。在其復制過程中,有99%的新個體因缺陷太大而不能再感染其它細胞。然而,出眾的復制速度卻在很大程度上彌補了上述缺陷,流感病毒的復制速度之快,連艾滋病病毒都遠不能及。通常,從一個細胞能釋放出來的約106—107個新病毒,即便扣除掉一大堆“殘廢”個體后,大概還有1000—10000個病毒仍具感染性。極端“機會主義者”的數量優勢可見一斑。

此外,流感病毒還分三種:A(甲)型、B(乙)型和C (丙)型。C型很少在會引起我們犯病。B型可以使我們生病,但一般傳染性小。只有A(甲)型會導致在流感在局部地區甚至是世界范圍內大爆發。除了人類以外,A型流感病毒還能感染諸如鳥類、豬、海豹、雪貂等多種動物,這也是其他兩種流感病毒做不到的。但一般來說,流感病毒是具有“宿主特異性”的。簡單的說就是:人流感不會感染禽類,而禽流感也不會感染人。這是由于流感病毒在感染某個生物的時候,依靠的是其外殼上一些像鑰匙一樣的蛋白質。這些“鑰匙”一方面能幫助病毒侵入宿主細胞,另一方面也能被免疫系統識別,使其成為抗體攻擊的“靶子”。因此,這些“鑰匙”蛋白在免疫學上被稱為抗體。對于不同的宿主,需要有不同的“鑰匙”,禽類和人類的流感病毒所用的“鑰匙”并不相同,自然就無法交叉感染了。除非流感病毒在快速突變的過程中,機緣巧合地改變了“鑰匙”的編碼,即出現所謂的“抗原漂變”,于是新種病毒就可能跨越不同的宿主傳播。不過,“抗原漂變”更多時候僅僅能使病毒抗原發生微小的變化,結果只是讓病毒能有機會勉強逃過疫苗或是“有經驗”的免疫系統的追剿,而接下來要提到的過程才是最能造就新病毒的“專家”。

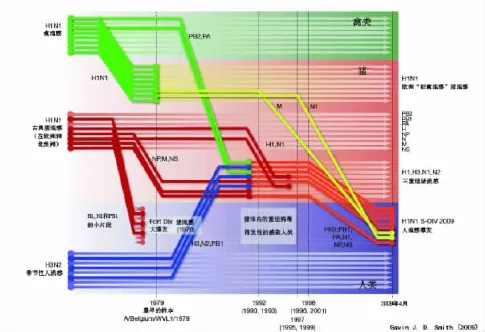

有意思的是,無論是禽流感還是人流感都可以感染豬,因此豬就成了A(甲)型流感病毒的“基因混合器”。一旦最糟糕的情況出現:兩種來源的病毒都感染了豬的同一個細胞。不同的流感病毒的8段RNA就可能發生“自由組合”,于是就有可能在豬的體內產生由禽流感和人流感病毒重組而成的“雜交病毒”。這樣產生的遺傳結果跟高等動植物通過有性生殖產生的基因重組效果十分相似,可以在短時間內造成病毒抗原 (“鑰匙”)的大規模改變,因此叫做抗原轉變。“抗原轉變”常常是導致全球性流感大流行的根源,也正是此次瘟疫的禍端。

這已被香港大學的史密斯(Gavin J.D.Smith)等人證實,系統發生學分析顯示,這種起源于豬的甲型H1N1流感病毒是一個重組體,分別有來自禽、豬和人病毒的基因。換言之,就是在豬這個“基因混合器”內,各種類型相互重組,雜交病毒經過若干次循環之后才最終演化出如今的這種高致病性病毒。雖然我們不太清楚具體的時間,但至少是在疫情爆發之前的幾個月這種新型病毒就已經開始悄悄地在人群中傳播了。

A型流感病毒憑借“抗原漂變”和“抗原轉變”獲得極高的變異率,配合無語倫比的復制速度等特性,即使在人類自身免疫系統和人工抗病毒藥物的聯合絞殺之下,仍然能從容應對,橫行天下。這恰恰體現了病毒作為最杰出的機會主義者的獨到之處——能以如此渺小的身軀和及其有限的遺傳信息去完成眾多極其復雜的生物學過程,在復雜多變的世界中成功繁衍至今。可見,演化不但能創造出最復雜和精致的結構,同時也能成就最簡約而美妙的設計,真可謂簡約而不簡單!

book=52,ebook=18