獄友講述監獄風云

應 琛

在新疆石河子監獄的1號綜合樓里,牛玉強以“窩囊”而聞名。一個年輕的囚犯指著牛玉強的鼻子罵道:“就你這樣的,都給咱罪犯丟人!”不懂人情世故、不知申訴冤情、只知埋頭苦干的牛玉強,唯一信念就是——早日回家。

2010年9月的一天,朱寶霞接到了一名陌生男子的電話,捎來了遠在新疆監獄丈夫的口信。這名男子叫田躍進,日前剛刑滿釋放,回到了北京。早在1984年,牛玉強剛進監獄時就與他認識了。2004年,當牛玉強再次回到監獄時,他倆又分在了同一監區。

12月9日,記者撥通了田躍進的電話。這名也曾因“流氓罪”獲刑的獄友向《新民周刊》談起了牛玉強的監獄生活。

“窩囊”的流氓

“他實在太老實了!”回首一起服刑的日子,田躍進對牛玉強蹦出的第一句評價便是“一腳踢不出個屁來”。而在新疆石河子監獄的1號綜合樓里,牛玉強更是以“窩囊”而聞名。

“你是頂罪進來的吧?”在走廊上或炊場里,不止一次有陌生的獄友這樣問他。甚至有一次,一個年輕的囚犯指著牛玉強的鼻子罵道:“就你這樣的,都給咱罪犯丟人!”

根據田躍進的說法,牛玉強不懂人情世故。例如,他愛抽煙,卻從不給管教“上供”;在大伙陪獄警“嘮嗑兒”的時候,他卻只會悶著頭發呆。“別說是監獄,就算在社會上,他也定是一受欺負的主兒。”

作為老鄉,田躍進曾試圖“提點”牛玉強,但結果跟“對牛彈琴”沒兩樣。這樣的性格也造成了“好事兒準沒他,苦活累活一準兒找他”的局面。

于是,打飯的時候,大師傅給別人盛兩勺菜,只給牛玉強盛一勺;睡覺的時候,他被安排在30米長大通鋪的最盡頭,離他半米遠處,是兩個大桶,一屋子囚犯的拉撒,都要在桶里解決;每個月能夠打“親情電話”的100多個名額,更是與他“絕緣”,要打只能等到春節不說,還只有少得可憐的3分鐘。

“他的確是太內向了。在監獄的這段時間,要說知心朋友,他一個都沒有。即使和我們這些算是熟悉的獄友說話,他也習慣性地埋著頭,聲音細小而緩慢。”田躍進回憶,每每獄友們侃大山時,他就一個人坐在床邊,翻出兒子的照片,一遍又一遍地看。

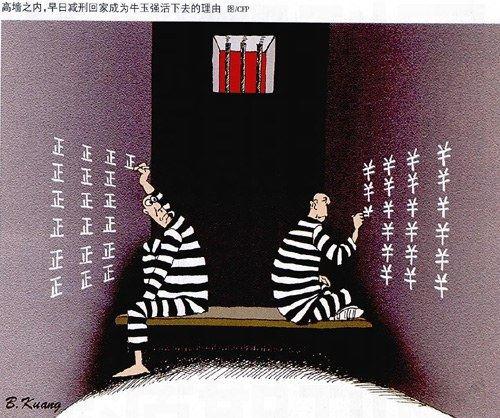

但在獄中的這些年,牛玉強從不申訴,也不抱怨。他似乎只有一個念想,就是:爭取更多次的勞積(勞動積極分子),然后減刑,就能早日和家人團聚。

2008年之前,勞改的工作是修水庫、挖水渠,要運沙土上山。別人拉五六百斤的沙土,牛玉強卻要拉七八百斤。他的個子太小,拉車時稍一低頭,就只能看見車在走。而2008年之后,勞改的工作是在車間里生產,雖然工作環境要比沙漠里好得多,但牛玉強卻被安排在了工作強度最高的包裝組。別的組每天的工作時長在8小時左右,為了趕任務,包裝組平均工作時長在14至16個小時一天。因此,牛玉強經常要加班做工,回來時,獄友們大多已睡了一覺。

“早上8點進車間,晚上十一二點才下班。有時候任務緊,還得通宵連軸轉。一年里只有春節的時候,才能休息四五天。”田躍進說,沒有人比牛玉強更聽話,“他把自己當牛做馬地干。因為如今想要減刑不再像以前那樣簡單,要積滿10次勞積才能減刑。而且干的工種難或累,得勞積的幾率才高。”

但牛玉強的表現沒能換來獄警的贊揚和同情。反而,同樣的工作,別人出了差錯沒事;若是他犯錯,不但要挨罵,還得扣分、扣勞積。

大約是2008年底2009年初的時候,在監獄的例行張榜告示上,已經被扣了兩個勞積的牛玉強又被告知要扣一個勞積。牛玉強這才著急了,因為再被扣一個勞積當年就不能減刑了。他少有地主動去找了負責的隊長,對方告訴他:“已經上報,沒辦法了。”接著他又去找了監區管教,管教表示:“不歸我管,不知道。”之后在其他的管教那兒,牛玉強同樣碰了壁。幾次來回無果之下,牛玉強選擇了沉默,又埋頭于工作。

最后,還是田躍進看不過去,將這件事告訴了與他關系不錯的監區紀檢主任,這才將牛玉強被扣的勞積補了回去。“這孩子是老實,但也不能這樣欺負他啊!”

為減刑不住院

在采訪中,記者了解到和牛玉強同期突然被抓回去的“在逃犯”,共有27人。而這27人被緝拿時,幾乎都已成家。田躍進也是其中之一。1992年4月,田躍進因功能障礙,保外就醫回了北京。2003年9月19日,他突然被新疆來的獄警重新帶回石河子監獄。田躍進清楚地記得那一天,他是直接被帶進面包車的,之前剛給上小學三年級的兒子洗完澡。

“保外就醫只算了我一年,其他10年順延刑期。這樣情況的有20多人,都在申訴。”田躍進表示,和牛玉強一樣,自己保外就醫期間,也是呆在居住地,定期向派出所報告,“我從來沒接到過監獄的消息,突然就被上網追逃。我們這些老實呆在家的被帶了回來,那些真正逃了的,他們倒是難抓著。”

2004年,再次在監獄見到牛玉強的田躍進在聊天中得知,牛玉強的情況和自己差不多。看著他那“只要將剩下的刑期服完就能回家”堅定而充滿希望的表情,田躍進沒忍心告訴他實情。牛玉強是后來才被告知,保外就醫的十幾年被監獄認定為“在逃未歸”,將不算入刑期,他的刑期被順延到2020年2月21日。

“牛玉強太可憐了。保外就醫期間沒有正式身份,不能找工作掙錢,只能靠家里。現在又被通知順延刑期,他更是覺得對不住家里。”田躍進告訴記者,2002年之前監獄曾經帶回過一大批人,都是保外就醫逾期未歸的,但他們未歸的這段時間都被計算在刑期之內。

“同樣的情況,為什么他們算,我們就不算?”田躍進語氣中略帶不滿,當時他們這批人的心理壓力特別大,有的人甚至一夜之間愁白了頭發。而回到監獄的牛玉強比以前更沉默,白天更賣力地干活;每天快熄燈時,他就捧著兒子的照片看,看著看著不是以淚洗面,就是狠揪自己的頭發。“才剛四十,頭頂的頭發都快被他揪沒了。要不是擔心家里,我看他早就撐不下去了。”

雖然保外就醫的這幾年,牛玉強的身體明顯有所好轉。但重新回到監獄,由于長期生活在條件艱苦的戈壁地區,加之超強度的體力勞動,牛玉強不能再和以前比,他的身體越來越不行了。2008年前后,田躍進發現牛玉強老是頭暈,半夜里還會喘不上氣。牛玉強告訴他,自己是哮喘,吃點媳婦寄來的藥就沒事了。但得過高血壓的田躍進知道夜里憋醒喘不上氣是什么感覺,堅持讓牛玉強去檢查。在他的再三勸說之下,牛玉強答應去醫生那測一下血壓。“果然,高壓190,低壓120!醫生當時就讓他住院,他不,說先吃藥看看吧。后來一直吃藥,也沒低過170!醫生勸過幾次,他都不肯住院。”田躍進說,后來牛玉強的心臟也不太好,但他知道住院就很難減刑了,為了不減工分,他一次又一次地拒絕住院。

這邊沒日沒夜地干活,那頭監獄的伙食又特別差。“除了白飯,就是青菜里面撒點鹽,簡直難以下咽。”田躍進嘆了口氣接著說,“我們還有家里人支援,寄點錢讓我們在監獄超市買點方便面、火腿腸什么的。但牛玉強家里經濟基礎不好,他又不愿連累家里人,一年到頭光吃饅頭。”

事實上,在知曉刑期順延的消息時,牛玉強家里才剛申請了“低保”,這還是牛玉強臨走前給居委會做義工,鏟電線桿上的小廣告才爭取來的。

看著身體越來越弱的牛玉強,有好多次,田躍進都勸他別那么拼命,“就他那身體,我都懷疑他能不能撐完剩下的時間。我跟他說,你這么拼不就是為了早點回家孝順父母、照顧妻兒嘛,那也得活著出去。要是哪天,血管崩了……”

2010年9月,田躍進即將刑滿釋放。他和其他七八個北京獄友向管教商量,幫忙給牛玉強換了個輕松點的活兒——晚上在走廊當夜哨,白天可以睡覺。這活兒只有犯人中的骨干才有資格干。“誰是骨干,管教說了算。牛玉強都不怎么和管教打交道,從來沒當過骨干再正常不過了。”田躍進說。

如今的石河子監獄里,和牛玉強一起去服刑的千余人,大都或者出獄,或者死去,剩下的七八個都是同樣被定為保外就醫逾期未歸而順延刑期的。算上牛玉強在內,當年因為流氓罪而服刑的囚犯只剩下3個,而按照刑期,牛玉強將是全中國最后一個走出監獄大門的“流氓”。

田躍進臨走前,牛玉強托他給北京家中的妻子帶個口信:“現在減刑幅度小了,讓她不要著急。知道她日子難熬,但也要照顧好自己,還有母親和兒子。”