江平:中國難出好校長

楊 時

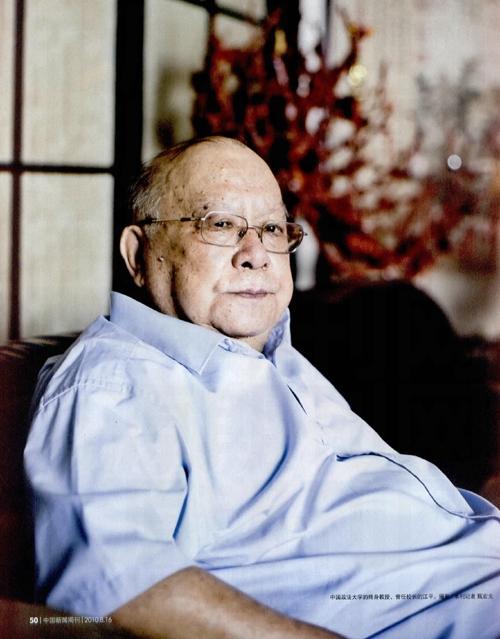

年過八旬的江平穿著一件松松垮垮的居家背心,一步一步挪到窗前,一邊開窗一邊念叨著“這天太熱了。”茶幾上扔著一本他的學生賀衛方與章詒和合著的《四手聯彈》,書是香港版。

這是江平最日常的生活狀態,雖然仍關心時事,但用他的話來說還是“保命第一,真的老了”。他已經推掉了上海、香港眾多大學的授課邀請,但是對于中國政法大學,江平始終有著不一樣的感情。度過這個炎熱的夏天之后,在每年一度的開學典禮上,江平仍會奔波數十公里,去為法大新生作一次講座。“講講法治理念,講講如何成才。”江平笑一笑說,“他們覺得我比較受歡迎。”

江平是中國政法大學的終身教授,但他的學生們更愿意稱他為“永遠的老校長”,雖然,他是法大歷史上“最短命”的校長。他的任期未滿兩年。在他最后一次以校長身份參加的畢業典禮上,江平發言,“我們無愧于歷史,無愧于人民!一切是非功過讓歷史來做最終的評判吧!”

實際上,江平進入高校管理層是從1983年開始的。彼時,剛剛復校不久的北京政法學院急缺人才。一直被政治運動打壓的江平開始走出人生低谷,以留蘇法學專業背景被調入領導班子,任政法學院副院長,主管教學。在任期間,江平的主要工作是組織編寫教材和尋找師資。文革十年,百廢待興。薊門橋校區被三四家其他單位占據,江平等一眾校領導只能在抗震棚辦公,學生上課很多人還需自帶馬扎。與此同時,中國政法大學正在籌備建校。一年后,法大成立,江平順利提為法大副校長。

1980年代初期,左右之爭仍然沒有完全消散,政法大學中有人議論“現在是右派掌權”。江平對此不置一詞,仍然我行我素。“反正我是獨立成性的。”如今江平這樣回憶。他不參與任何派系,也不找任何后門,只求做好份內的工作。江平和其他教學骨干,在畢業生中挑選了100人,經過簡單考試,讓他們升為研究生。后來這一百名學生大多留校任教,成為法大建校后第一批成規模的正規師資。

在江平80壽辰的紀念文章中,他的很多學生都在回憶江平治校期間校園風氣的活躍與自由。學生社團層出不窮,大家隨意表達觀點,有一次,尚在讀書的賀衛方組織學生參與罷餐,與校領導激烈辯論,江平也并未怎樣責怪,只是幫助解決問題。如今回憶起來,江平說,“很難說一個學校的氣氛是由我一個人活躍起來的。但是要說我特別強調了活躍學生的情緒,那倒是有可能。”

在江平之前,法大兩任校長都由司法部官員兼任,江平算是第一任真正意義上的校長。與官員的謹慎不同,江平似乎更愿意把大學變成民主的試驗田。“小平同志說讓一部分人先富起來。后來有個學者提出能不能讓大學民主走在前面。我們應該讓學校更民主一些,更自由一些。”江平說。他鼓勵學生自組社團,不審查教師的講稿,每月一次帶領領導班子接受師生代表質詢,甚至按照學生的反映撤換不稱職的教師……

但一切嘗試和努力終止于1990年,那一年江平被免職。

責權不明的體制

中國新聞周刊:你擔任副院長和校長時,有從學者變成行政工作者或者官員的感覺和意識嗎?

江平:在我是幾乎沒有這個感覺的。這里面有幾個原因。第一個,我開始擔任副院長之后,我自己始終沒有停止教學任務,原來在本科生中有課,現在仍然有課,所以我并沒有感覺到自己是脫離了教學崗位;第二個,我主管的是教學,而且當時學校有一些行政干部是屬于雙肩挑,就是由擔任教學的教授同時擔起行政工作。他們在評職稱的時候仍然評的是教授職稱,而不是行政管理人員的職稱;我回國之后被壓抑了22年,那22年的陰影還沒完全排除,不可能有一種高高在上的做官感覺。再加上那時候,我們學校的環境也好,當時的經費情況也好,也不可能造成做官的感覺。那時候也沒什么吃喝,在我印象里我當副校長從來沒在外面的餐館請過外賓的客或別人的客,我們都是在自己食堂的二樓好點的房間,稍微炒倆小菜。

學科設置權成為對高等教育的緊箍咒

中國新聞周刊:你在校長任內實現的突破有哪些?另外,受限于體制原因,你想做而沒有做到的事情有哪些?

江平:我在主管教學的副校長任內,比較大膽的一個舉措是實行學分制,或者說是比較自由聽課的做法。現在這個是比較習慣了,在當時可以說是很新鮮的事情。雖然我被免職后有人說我是自由主義、自由化的做法,也受到了一些指責,但我不后悔。

如果說有什么事情沒有做到的,我想有兩件,一個是高等學校的學科設置校長沒有太大的權力。比如當時規定文體課的比重占多少,我認為中國的高等學校比起美國院校來說,這是很突出的一點。高校應該有它的自主權,或者有設置課程的自主權。不久前我聽說不僅政治理論課中央要統一編教材,甚至法學的一些課程,中央也有統編教材的計劃。這樣的話學校就沒什么自主權了,老師也沒什么自主權,不能夠突破課程的規定,也不能夠突破統編教材的規定,必須按照統編教材講課,那會扼殺了高等學校的自主性,將是很大困境。還有一個沒做到的,就是實踐課。拿一些案例來討論,診斷式教學,但那需要小班授課,當時沒有條件。

中國新聞周刊:你帶領領導班子每月接受師生質詢,是你的發明創造嗎?領導班子內部有人對這個方式有意見嗎?

江平:也不是我的發明創造,應該說當時學校為了解決學生中的意見,有的學校就搞了對話會,我想對話會在當時來說是溝通校長和學生之間的很好的方式。所謂對話會就是把學校最近的一些措施,學校準備怎么做,向學生透露,是一個公開透明的渠道,加強相互理解。比如學校當時復校以后,校舍面臨著巨大困難。我們要校舍,北京市文化局就是不給,我們交涉過多少次最后還有很多困難,這些情況擺在學生面前,學生會理解,要不然他會覺得學校無能為力沒有去要過這些校舍。第二個是傾聽學生的意見,學生有什么要求,可以及時反饋,能夠做到的盡量解決,這是一個很好的溝通辦法。學生提的意見當時無非是兩個,一個是學習,一個是生活。對有些老師講課不滿意,希望能把實在講得不好的老師換掉,這些意見很尖銳,我們也確實換了一些老師。這不是一個對立的會。領導班子的人心里怎么想,難說,但是表面上沒有不愿意的情緒。

校長求突破很難

中國新聞周刊:如果讓你給大學校長定位,你會怎么定位?應該是學者,管理者還是行政官員?

江平:我覺得大學校長首先必須是學者,這是最起碼的條件,任何國家都是這樣,不是教授沒法當校長。我覺得在這個基礎上再加一個公選公推。大學校長應該有一定的管理才能,我倒不主張他必須是專門的管理人才,必須是從教育部下來的官員,沒必要。像美國,大學校長輪流擔任,只要你是教授,而且是公選的,認為你這個人有一定的管理技能就可以任職。沒有必要專門去培訓管理才能,因為有下面的人員來幫助你。外國的大學校長就一個(任務),去要錢,憑著他的身份地位去為大學募捐。

中國新聞周刊:你覺得在現有體制下,一個校長是否可能改變一所大學的精神氣質?在這樣的體制框架下,有沒有空間去發揮?

江平:中國的體制可以說兩個問題是關鍵的,一個是高等學校行政化,這你們應該看到很多了,行政官員,學科帶頭人,誰當上院長、校長,誰就變成學術帶頭人了,他們就拿到了學術資源。學校的級別,有部長級的校長,有司局級的校長,甚至教育部的官員直接來當校長,像這些都是行政化的體現。第二個是高等學校的思想僵化。思想僵化有很大的創傷,課程的設置、內容都要有關部門來核定標準,這個損害太大。有人常常說,為什么中國不能培養幾個真正能在國際上拿諾貝爾獎的學者,我看關鍵就在這兒。

大學可以結合市場, 但不能變成市場化的產物

中國新聞周刊:前段時間“根叔現象”被社會廣為關注。有人認為這是大學校長去行政化的努力,有人認為大學校長不應只限于玩弄網絡時髦語言。你怎么評價?

江平:我總的認為這樣的現象應該是肯定的。這說明了現在的校長能夠和學生更融合在一起,更親近。我看到最近一些大學校長的講話,都開始用學生更能接受的語言,以更平等的身份出現,應該說大學校長跟學生中間的隔閡也是自然的,現在很難要求校長都能跟學生打成一片,最后能跟學生更多的交往恰恰是在畢業典禮,所以各個國家的大學畢業典禮是被看得很隆重的,像美國大學就要請很多家長來參加。所以在畢業典禮里面,去掉官話套話,去掉形式主義的東西,這個就很重要。我覺得中國現在很大一個改變就是要改變文風。中國的黨八股過去延安整風的時候提到過,現在越來越嚴重,你看看官方的講話都是套話空話,而且蔓延到各個領域,私下講話他就完全不一樣。所以我覺得改變文風應該要從中共黨內開始。或者說我們從高等學校來說,應當更提倡。高等學校完全沒有必要像政治局會議那樣講話,學生一聽就煩了。所以我覺得改變文風從校長來開始,提倡講話講得通俗一些,學生好接受一些。但是不是就僅以此為滿足?當然不能這樣。學校終究還有他的理念、培養目標,這些東西是根本。

中國新聞周刊:很多知識界的人在強調大學應該是精神圣地,但現在的現實環境中,大學已經逐漸變成了一個職業培訓機構。你覺得在現實環境中,大學應該怎樣定位?

江平:這個問題比較復雜,我對于現在的大學有些做法是肯定的,有些做法是不支持的,我贊成大學走向普及化,像現在提出大學擴招,總的來說我是贊成的。有 50%、60%的高中生能上大學,這是好現象。但不能太盲目,現在變成了高級技工很少,很多變成了大學生,這點是很過分的。社會上急需高級技工,應該鼓勵這樣的教育,德國就是有很多高級技工,而且他們的待遇也不低。我們法學院的學生畢業后找不到工作,找到工作也工資低,那能當一個高級技工為什么不好。

總的來說,我覺得不要把高等學校太理想化,把他和市場經濟結合起來,我贊成。但現在有些高等學校過分市場化、商業化,我是完全反對的。但這也不能怪他們自身,因為經費不夠,學校被迫搞創收,這點是個大問題。我認為解決這個問題的關鍵是,只要是國立的高等院校,主要的經費應該由國家預算來解決。同時,我主張像外國那樣,在企業家中募捐,要有鼓勵企業家慈善行為的政策,以此解決國家預算經費中不足的部分,這比高校商業化好得多。大學可以結合市場,但不能變成市場化的產物。

(實習生代雙雙、李玉敏、朱悅俊對本組報道亦有貢獻)