異化歸化要義*

黃艷春

(中國人民解放軍國防科學技術大學,長沙410073)

1 異化歸化與直譯意譯

異化和歸化作為翻譯方法,與傳統的最基本方法——直譯意譯是什么關系呢?顯然,它們應該不像直譯意譯之下的增減法、轉換法、正反法和拆合法等,沒有那樣的具體操作性,而更具一般性。歷時地看,異化與歸化概念是直譯與意譯概念的延伸;共時地看,前者屬于后者——但不是機械地分別對應,后者是普遍,前者是其特殊。這種特殊性就在于它們涉及的是翻譯中的文化層面,而非傳統的一般意義內容和形式風格層面。一個不爭的事實是,異化與歸化作為翻譯界的熱門話題,隨著翻譯研究的“文化轉向”才出現。有人認為,從直譯意譯到異化歸化,是一種延伸、升格甚至革命,但還是“開拓翻譯研究新領域”的提法實際些(王東風2002:24-26)。最要緊的是,具體弄清楚這一新領域究竟是怎樣開拓或延伸的,也就是闡述特殊與普遍的實際關系。

異化歸化與直譯意譯最鮮明的區別是,前者指文化,后者指語言,所以文化與語言的一般關系應該決定它們之間的根本關系。關于語言與文化,這里必須緊貼翻譯實際,特別著眼于翻譯研究的文化轉向的啟示。簡言之,即為翻譯研究提供跨文化交際的新視角,可以并且應該從宏觀、中觀和微觀三個文化視角考察翻譯活動。

中觀文化視角。它語言本身是一種文化,作為雙語轉換的翻譯也就是兩種不同的民族文化的轉換,如英語表音文字與漢語象形文字的互換、螺旋形英語話語進展與直線形漢語話語進展的互換等。這無疑是翻譯實踐的根本,也是翻譯研究的根本。“這本身也說明,語言既可以是目的又可以是手段,是目的與手段的統一!”(劉輝 2009:24)

宏觀、中觀和微觀相互區別、密切聯系,揭示文化視域中翻譯活動的豐富內涵,拓展翻譯文化研究的廣度和深度。具體說,就是要樹立明確的文化意識,通過三個不同視角的研究,闡明翻譯中不同民族語言文化的彼此交流、相互影響和吸收。首先,宏觀方面,作為對整個翻譯活動文化背景的觀照,既要涉及處于翻譯交際中的兩種文化傳統和社會現實的異同,又要辨明原作及其作者、譯者及譯文讀者各自的社會文化特征以及譯文于所在文化中的地位、作用和影響。這可歸屬于翻譯的外部研究(劉宓慶1990:20-22)。但無論如何,宏觀背景與作為較具體的翻譯方法的異化歸化,應該沒有什么直接聯系。或者說,這種方法的運用固然會涉及文化背景,但畢竟方法本身很難與如此宏觀的問題直接掛鉤。其次,中觀方面,語言自身作為文化,翻譯實踐就是雙語交際,所以翻譯是跨文化交際;但無論講語言還是講文化——在此二者意義上幾乎沒有區別,其實質都是翻譯的根本。這樣的中觀翻譯研究關注的文化-語言,實際上聚焦的還只能是語言,即兩種語言的異同,包括它們作為兩個語言系統之間的普遍異同以及翻譯實踐中涉及的兩個具體文本的言語異同。那當然就是傳統“直譯與意譯”涉及的東西。至此,可以從上述語言與文化的基本關系得到初步認識:異化歸化應該與宏觀的文化沒有直接聯系;直譯意譯聚焦語言,即中觀文化,異化歸化聚焦文化,就不能再是中觀文化,只可能與剩下的微觀文化有關。因此,對于中觀文化-語言,既可以從傳統語言視角討論文本一般意義內容和形式風格的直譯意譯問題,也可以從文化角度討論文本的文化異化歸化;但這種異化歸化要么跟直譯意譯無法區別,要么必須承認任何翻譯都必然是語言-文化的歸化:原語文本轉換成譯語文本,如漢語歸化成英語及其表征的英國文化,或英語歸化成漢語及其表征的中國文化。而且這是完全歸化,也許只有極少音譯算是異化。既然如此,硬要討論異化歸化,就沒有意義。不過,語言-文化還有時代差異,如古漢語是翻譯為古代英語還是現代英語。這確實屬于重要的中觀文化問題,但畢竟可視為不同的歸化。

看來,跟異化歸化密切相關的只能是翻譯文化研究的微觀方面,或者它們的意義就只能集中于具有獨特文化內涵的語句,即用異化還是歸化的翻譯方法處理相應語句?盡管究竟該用哪種方法,肯定與宏觀和中觀文化有關,但首先必須明確,異化和歸化的根本內涵是鮮明獨特文化語句的不同轉換、重構方式:有原作者中心和讀者中心的兩種譯法,而具體指涉文化內容的不同轉換。這樣,根據翻譯中文化與語言的三層關系可以弄清異化歸化與直譯意譯關系的實質,也就是認定異化歸化翻譯方法的地位:從直譯意譯延伸出來的專指文化特色語句翻譯的特殊方法。前者涵蓋后者,后者屬于前者的特殊情況,并排除其他情況(不含文化特色的語句的翻譯),后者是任何實際翻譯中的絕大多數,并不存在異化歸化問題。

①Now we are engaged in a great civil war,testing whether that nation,or any nation so conceived and so dedicated,can long endure.We are met on a great battle field of that war.We have come to dedicate a proportion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live.It is altogether fitting and proper that we should do this.//現在我們正從事一場偉大的內戰,以考驗這個國家,或者說以考驗任何一個孕育于自由、而奉行上述原則的國家,是否能夠長久存在下去。我們在這場戰爭中的一個偉大戰場上集合。烈士們為使這個國家能夠生存下去而獻出了自己的生命,我們在此集會是為了把這個戰場的一部分奉獻給他們作為最后安息之所。我們這樣做是完全應該而且非常恰當的。

上例節選自林肯著名的葛底斯堡演講,講的是有關美國內戰的事情,但這樣的事件及其思想內容和情感意義是各民族能夠共享的,即涉及一般情景語境,而沒有明顯的美國文化特色。所以,其漢譯轉換和重構也就是語言內容和形式的直譯意譯問題,如果硬要劃歸異化歸化,那肯定是完全歸化:中國的文字、中文詞語句式以及中國人能夠順暢地閱讀理解的形式、內容和風格。

總之,清楚區分異化歸化與直譯意譯,顯然有利于實際翻譯研究和翻譯活動。

2 文化特色語句的異化歸化

我們確認,異化歸化作為翻譯方法,一般僅用于微觀的具有鮮明獨特文化內涵的語句(文化特色語句的轉換);作為一種特殊翻譯方法,異化為翻譯時不顧譯入語習慣,將原文中獨特的異域文化內容如實搬進譯入語,也就是魯迅說的“拿來主義”;歸化將原文中獨特的異域文化內容化歸為譯入語自身明白流暢的表達,盡量減少譯語讀者的陌生感。比如,U-shaped magnet譯為“U形磁鐵”或“馬蹄形磁鐵”,前者是異化,后者是歸化;a carrot-and-stick foreign policy譯作“胡蘿卜加大棒的外交政策”是異化,譯作“軟硬兼施的外交政策”是歸化。

須要說明,像“趁熱打鐵”譯為Strike while the iron is hot,不存在歸化異化問題,因為這樣的語義和隱喻是英漢語本來就共有的,不為任何一方所獨有或空缺,但顯然可以稱為直譯。若是“趁熱打鐵”與Make hay while the sun shines或act at good opportunity等互譯,那當然就是歸化,也可稱為意譯。

異化歸化作為用于文化特色語句的翻譯方法,畢竟在絕大多數情況下有效地彌合了異語文化的差異及相對的空缺,相當忠實地再現原文。這樣的空缺是不同地域、不同民族或不同歷史時代在物質生活和精神生活方面的差異造成的。參照奈達的意見,英漢語之間主要有以下5個方面的文化差異:(1)地理概念。如“東風”與the east wind的所指意義相同,但文化含義有別;Shall I compare thee to a summer’s day?(我可否將你比作夏日?)英國的夏天“和煦”、“溫暖”,令人感到愜意,而中國的夏天常常與酷暑炎熱相聯系,使人感到不快。(2)生活習俗。如漢語“班門弄斧”,英語則是Never offer to teach fish to swim;漢語“狗捉耗子多管閑事”,英語卻是Mind your own P’s and Q’s或 Mind your own business等;西方緣于基督教而視數字“7”為神圣、智慧和吉利,中國則以“九”為“天數”,它至高無上、完滿吉祥。(3)宗教信仰。漢語有不少詞語與佛教密切相關,如“借花獻佛”、“放下屠刀,立地成佛”和“不看僧面看佛面”等,英語則包含大量與基督教有關的詞語,如God bless you;Man proposes,God disposes,漢語則講“謀事在人,成事在天”等。(4)價值觀念。如中國文化強調群體,重集體主義;西方文化強調個體,重個體主義。因此Individualism在英語中是個褒義詞,漢語的“個體主義、個人主義”則主要帶有貶義。“老”在中國多半是褒義,如“老先生”、“敬老院”和“少年老成”等;而英語old卻常被人忌諱,因此漢語中這三個帶“老”的詞語分別譯作 elderly gentleman,retirement home,young but experienced。(5)審美情趣。在中國傳統文化中,“松”為歲寒三友之一,象征長壽、頑強及剛正不阿,人們常說“壽比南山不老松”;然而pine(松)在英語文化中只是一種普通的常青樹,并無象征意義。顏色詞的不同引申意義也許最能體現出中西方審美情趣的差異。如“紅”在漢語中主要意味著美好、喜慶和權勢,英語red卻常使他們想起流血、危險或犯罪。不過,中文也有“紅眼病”(嫉妒),可英語又得說green-eyed或green with envy.

關于英漢之間文化特色語句的差異與空缺,即英漢語各自鮮明獨特的文化內涵,還必須特別明確:這種差異空缺主要存在于語句的隱喻形式及其情感和語用意義等方面,其概念內涵則基本上是英漢雙方可以互通甚至是共有的。眾所周知,人類語言90%以上是隱喻性的——形象地表達思想概念和情感意志,它們無不產生于人們的生活經驗和歷史傳承,既有全人類的共性,又有各民族的特性。共性的根本在于人類共有的經驗模式、普遍的理性認知能力及其基本的概念邏輯,那是人與人、民族與民族之間得以溝通的天然基礎。民族特性當然也就是各民族獨特的生活經驗和歷史傳承,即其文化特色,并表現為各自豐富多彩的隱喻性語句——形象地表達他們的思想概念和情感意志。但這樣的特性蘊含著人類共性,無論隱喻的“源域”和“目標域”是如何奇特,其映射(mapping)關系,即邏輯推理和概念內涵,一般還是可以通過了解其文化得以把握的。或者說,隱喻的源域提供獨特形象,其映射的目的域雖不同于其他民族,但也含有他們能夠理解的概念意義。如,漢語“山羊”往往映射“博學之人”,而英語goat則多意含“好色的、不正經的”;The Achilles’heel映射“致命弱點”,“事后諸葛亮”暗指“事后顯聰明”。此類映射和目的域的概念內涵無疑具有共性,甚至其細微情感、語用等意義也不難為其他民族理解。

因此,英漢之間文化特色語句的差異空缺,可以根據其源域和目的域間的映射關系,比較出不外乎三種主要情況(除去Strike while the iron is hot/趁熱打鐵,隔墻有耳/Wall have ears等完全相同的情況)。(1)真正文化空缺,即英漢隱喻彼此間是不同源域映射不同目的域。這種情況應該相當多,如英語 The Achilles’heel(致命弱點),the lion’s share(最大或最好份額)等,漢語的“三顧茅廬”、“望梅止渴”、“負荊請罪”、“四面楚歌”等,它們在外語中都基本上找不到類似的隱喻,也就是整個隱喻各自特有、互為缺省,是完全不同的隱喻。但是,盡管如“三顧茅廬”在英語中沒有類似的形象說法,其映射的“急需能人,放下架子”的意思(Stoop to request some able man to take up an important post)卻是英語讀者心中所具有的;The Achilles’heel是漢語沒有的說法,但我們并不缺乏其映射的“致命弱點”的概念。恰如文化不高的中國人也許不知道典故“三顧茅廬”,而“急需能人,放下架子”的意思卻還是能夠理解的。(2)相同源域映射不同目的域,即看似相同或類似的英漢語隱喻,其寓意卻有著或大或小的差別。典型的如,“西風”(the west wind)在雪萊的詩中喻指“革命風暴”、“樂觀美好”,而在漢語中往往代表“寒冷、沒落”。“孔雀”在漢語里是吉祥的象征,孔雀開屏被視為“大吉大利”;peacock在英語中的意義基本上是貶義的:抓住孔雀“驕傲”的一面,喻指“洋洋得意、自夸炫耀”,如proud as a peacock(像孔雀一樣驕傲),the young peacock(年輕狂妄的家伙)。還有不少顏色詞(如“紅”<red>等)在英漢語中的不同文化含義,都是這類情況。需要特別注意分辨一些貌似相同實則相異甚至相反的隱喻。如walking on thin ice看起來等于“如履薄冰”,但實際上前者只表達“面臨險情”,后者則側重于面臨險情時“小心翼翼”,往往兼有“面臨敏感問題”;這后兩層意思在英語卻多說walking on eggshell.此類情況不少須特別小心。(3)不同源域映射相同目的域,即看似不同或相異的英漢語隱喻,其寓意卻很相近或完全等同。如“掌上明珠”/apple of one’s eye;“像熱鍋上的螞蟻”/like a cat on hot bricks;“敗家子”、“害群之馬”/the black sheep of the family;“虎皮羊質”、“外強中干”、“色厲內荏”/ass in a lion’s skin等。這種例子很多,稍加留意不難把握。

3 異化歸化的辯證運用

明確了英漢語間文化特色語句的差異空缺,便須討論異化歸化的具體運用問題。首先,必須強調二者間的辯證統一,這恰如直譯意譯的關系。但由于異化歸化概念出現較晚,認識上的分歧還比較大,更缺乏直譯意譯那樣的辯證觀,甚至有不少人認為它們相互排斥、涇渭分明。例如,文努迪就明確主張異化而詬病歸化,其理由是,歸化是在非英語譯為英語時,總按照譯入語的政治、文化、意識形態的規范,對譯入文本進行調整,使得外語文本屈從于英美強勢文化,因此要破除這種文化殖民的歸化譯法,而提倡與之相反的異化譯法甚至極端的“反翻譯”(Venuti 1992:13)。劉英凱則主要依據魯迅保留“異國情調”的觀點,強調異化的重要和歸化的“歧路”,甚至把二者關系比擬為“善”、“惡”對立,我們應該“勿以善小而不為,勿以惡小而為之”(劉英凱1987:57-64)。如此的極端性是不言而喻的,而且在實踐中行不通。特別提倡異化的文努迪,不是既承認歸化的現實,而且還講到歸化能夠“盡量減少譯語讀者的陌生感”的嗎?

歸化派的代表人物奈達提出譯文與原文“最切近的自然對等”概念。其“動態對等”或“功能對等”就是譯文的表達方式應是完全自然的,并盡可能把原語表達的意義納入譯文讀者的文化范疇。他強調譯文讀者的首要地位,關鍵是讓他們能夠清楚了解原文內容的意圖,所以必須盡可能消除文化屏障。奈達承認異化或許能夠很好地保留和傳遞原文的文化內涵,使譯文具有異國情調,有利于文化交流,但畢竟是按字面意思將原語文化死板地譯成僵硬的目的語。按照奈達以及上述異化論者的意思,比如“身在曹營心在漢”,要么譯為 body in Cao,but heart in Han,要么譯為 in one place physically but another place in mind and heart,難道就不能譯為 stand on Cao’s side apparently but actually on Han’s之類?再如,One stone two birds可能至少有三種譯法:“一石雙鳥”、“一箭雙雕”、“一舉兩得”,即除了完全異化和完全歸化,還有“一舉兩得”這樣的既不異化也不歸化的處理。

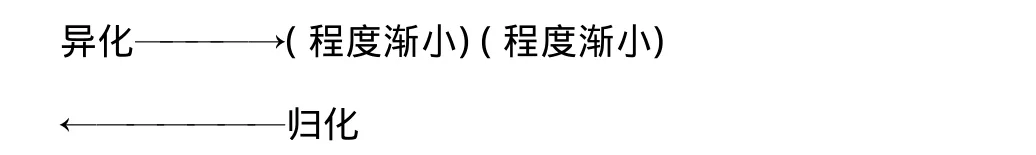

因此,至少理論上,只講異化和歸化兩個極端及其對立,無疑是不確切、不充分的。異化歸化的辯證統一才是事實和真理。首先,在現實翻譯中,極端異化和歸化畢竟不多,大量存在的是既非異化也非歸化或二者兼備、相互交疊的種種中間狀態,也就是異化和歸化都有個適度和分寸的問題。正是根據這樣的事實,我們提出異化和歸化的一種漸變連續體關系:

對此,可作具體解釋:最極端的異化是不譯之譯,即像英譯漢時對原本英語的人物、機構和組織等的名稱照搬照寫以及像U-shaped magnet譯為“U形磁鐵”,其中,字母U也是照搬的(當然,也可歸化為“馬蹄形磁鐵”),甚至現在WTO,APEC,email等頻頻出現于權威中文報刊。其次,典型異化是音譯,如Jakobson/雅可布遜、Montage/蒙太奇、Jiaozi/餃子等。再次,異化是音譯加意譯(前一語素音譯,后一語素意譯):rifle/來復槍、flannel/法蘭絨、Hamburg/漢堡包等。后兩種異化的情況當然也是直譯,區別就在于是否是文化特色詞語。反過來,極端的歸化,如把Godfather,Godson譯為“干爹”、“干兒子”,其歸化程度遞減的譯法有To search for pearls you must dive below,One cannot achieve anything if he risks nothing,How can you catch tiger cubs without entering the tiger’s lair,這最后一譯近乎異化了;再如One stone two birds至少有三種譯法:“一石雙鳥”、“一舉兩得”、“一箭雙雕”,它們可分別視為“異化”、“一般性歸化”、“極端歸化”。

異化與歸化的辯證法還在于二者相互轉化。一是異化和歸化具有相對性,早期的異化會變成現在對同一詞句的歸化翻譯,如philosophy/哲學,president/總統等。二是早期的異化翻譯(主要是音譯)讓位于歸化程度很強的翻譯,如telephone/德律風、電話,bourgeois/布爾喬娃、資產階級等。三是早期的歸化翻譯被淘汰,異化翻譯卻盛行不衰,如數學中的已知數 a,b,c原譯為“甲”、“乙”、“丙”,阿拉伯數字 1、2、3……原寫作“一、二、三……”;還有 ether/傳氣光、以太,logic/名學、論理學、邏輯等。另有些英語詞語的漢譯,所選字詞既模擬原詞讀音,又在一定程度上傳達其意義,即音譯與義譯重合,也可說是異化與歸化的融合,如幽默、維他命、引擎、繃帶和休克等。

那么應該怎樣具體運用好異化歸化的策略呢?這無疑是個實踐問題,既與前述英漢語文化差異空缺情況密切相關,又涉及翻譯的目的、譯文讀者對象和原文本的性質(題材和體裁)等諸多因素,還取決于鮮明獨特的文化內容在原文本中的意義和作用、歷史時代、社會意識形態甚至譯者個人的好惡等。復雜的因素決定問題的復雜性,難以確定運用細則,只能提出4條主要的原則:(1)能夠異化盡量異化,特別是“整體鑒賞性翻譯”(富有鮮明文化內容的文學藝術作品)更應主要采取異化或盡量采取異化程度大的譯法。(2)異化的結果不能使譯文讀者根本不知所云。(3)不得不歸化時,其結果也不能使譯文讀者感到原語中也有其自身文化特點的東西,如林琴南譯出的“拂手而去”之類。(4)如若原文雖有文化特色的語句,但在其上下文或對于某個翻譯目的來說,其實并無特殊的文化意義或可以不傳遞獨特的文化信息,只是原語一種慣常的一般性使用,那也可以歸化;同時無論怎樣歸化,都必須以不歪曲、不減損原文的主要意思為限。

還須強調,在譯介外語文化時,既不能一味向外語文化妥協,又不能一味以漢語文化為本位;另一方面,在中國文化向西方譯介傳播時,為了使他們了解我們的文化,無論是中國譯者還是外國譯者,也常常采取異化翻譯的情況。如“四書”/Four Books,“秀才”/xiucai,等;當然也有頗具歸化性的情況,如“半斤八兩”/six of one and half a dozen of the other等。或許應該說,不同程度的異化歸化或半異化半歸化,事實上是翻譯文化特色語句的常用手段。

最后,文化不僅具有地域性和民族性,而且往往具有明顯的歷史性,如“拂手而去”這樣的生活行為習慣,就是今天的中國人也會覺得奇怪,因此在選擇異化歸化時,還需特別謹防語言文化的時代錯位。

陳福康.中國譯學理論史稿[M].上海:上海外語教育出版社,2000.

劉宓慶.現代翻譯理論[M].南昌:江西教育出版社,1990.

劉 輝.索緒爾與后期維特根斯坦:繼承與超越[J].外語學刊,2009(3).

劉英凱.歸化——翻譯的歧路[J].現代外語,1987(2).

譚載喜.西方翻譯簡史[M].北京:商務印書館,2004.

王東風.歸化與異化:矛與盾的交鋒[J].中國翻譯,2002(5).

Robinson,D.Translation and Empire:Postcolonial Theories Explained[M].Manchester:St Jerome,1997.

Shuttleworth,M.& M.Cowie.Dictionary of Translation Studies[D].Manchester:St Jerome,1997.

Venuti,L.Rethinking Translation:Discourse,Subjectivity and Ideology[C].London & New York:Routledge,1992.

Venuti,L.The Translator’s Invisibility[M].London:Routledge,1995.

Venuti,L.Strategies of translation [A].In Baker,M.&Mlmkj(eds.).Routledge Encyclopedia of Translation Studies[C].London and New York:Routledge,2001.