轉型時期中國城市增長的決定因素

[摘要]本文采用新古典增長理論的分析框架全面探討1 987年的城市初始條件與隨后20年城市增長(1987~2006)之間的關系。結果顯示,城市增長與城市人口增長率、城市收入水平、信息化水平等初始條件指標呈現顯著的正向相關,但是與城市初始人口規模呈負向關聯。同時,本文還證實了非國有部門的發展、對外開放和財政分權同樣是過去20年里促進轉型時期中國城市增長的關鍵因素。

[關鍵詞]城市初始條件城市增長中國

[中圖分類號]F06

[文獻標識碼]A

[文章編號]1004-6623(2009)03-0061-05

[作者簡介]廖明中(1978-),江西贛州人,深圳市社會科學院經濟研究所助理研究員。研究方向:區域經濟、國際貿易。

一、導言

20世紀90年代,西方國家涌現了一批城市增長領域的研究成果。其中,有相當一部分文獻集中探討了城市初始條件和城市增長之間的關系。Glaseser et a1.(1992)和Bostic et a1.(1996)分別考察了外部性和人力資本在促進城市增長中的作用。Glaseser et a1.(1995)檢驗了美國203個城市在1960~1990年間的增長情況,結果發現城市的初始教育水平、政府債務水平與城市增長正向相關,初始的失業率、制造業就業比重與城市增長負向相關,政府支出(扣除衛生支出)水平則與城市增長沒有直接的關聯。Glaseser & Shapiro(2003)總結了20世紀90年代美國城市增長的趨勢,認為這一時期的城市增長與“二戰”后的前10年大致相似,人力資本基礎雄厚、氣候溫暖潮濕以及私家車交通發達的城市通常增長較快。Bradley & Gans(1996)利用104個城市的數據,分析了澳大利亞1981~1991年城市增長的決定因素。他們發現,澳大利亞的城市增長與城市初始規模、政府部門就業比重和城市專業化水平呈負向相關,并與人力資本的初始水平呈正向相關。

不少學者已開始嘗試用新古典分析框架來考察中國的城市增長問題,并從各自不同的角度審視中國城市增長問題。例如,Lin & Song(2002)基于中國189個大中型城市的數據,對1991~1998年中國城市增長的決定因素進行了實證分析,發現中國城市人均GDP增長率與FDI、道路建設里程、政府的科技投入支出呈正向相關,與政府支出規模呈反向相關。Anderson & Ge(2004)利用1990~1999年的數據,著重考察了經濟改革對中國城市增長的作用。他們發現國有部門的比重(衡量改革政策)與城市增長呈反向相關,FDI占固定資產投資的比重(衡量對外開放政策)與城市增長呈正向相關。Wei & Wu(2001)的研究則提出,中國的開放政策縮小了城市收入的不平衡等。本文嘗試著對轉型背景下城市初始條件與中國城市增長之間的關系展開全面的探討,以充實這方面的研究。

二、模型和數據

1.計量模型

傳統的新古典增長模型將其理論框架建立在柯布一道格拉斯生產函數的基礎之上,它把產出Y視為勞動力L、資本K和其他變量x的函數,即

Y=F(L,K,X)

用L、K、X對Y進行回歸分析,可得到相應的回歸系數α、β、γ,這些系數反映了L、K、X對Y的貢獻。

20世紀80年代中后期,R.J.Barro(1991)等經濟學家利用新古典增長模型分析初始條件(比如收入增值率、人口增長率和人力資本等)對經濟增長的貢獻,并將人均GDP增長率視為各類初始條件的函數,運用各國的截面數據可對經濟增長與初始條件的關系進行回歸檢驗。

與國家不同的是,城市是完全開放的經濟體,勞動力、資本和技術等要素可以自由流動。因此,各個城市增長的差異不能用儲蓄率和內生勞動稟賦來解釋。在這種情況下,城市增長差異的源泉將來自于那些能夠影響“勞動的邊際產品”和“勞動的邊際負效用”的因素。Glaseser et a1.(1995)把這些因素稱為生產率水平和生活質量,并提出:給定某個特定的時期,當前的城市增長(包括城市收入增長和人口增長),是由該段時期初始的城市收入水平、政府公共投入水平、區位條件以及生活質量等各類初始稟賦條件共同作用的結果。因此,城市增長與初始增長條件的關系,最終可體現為下列回歸方程:

log(yi,t1/yi,t0)=C0+C1log(yi,t0)+C2log(popi,t0)+CnXi,t0(1)

log(popi,t1/popi,t0)=C0+C1log(yi,t0)+C2log(popi,t0)+CnXi,t0(2)

其中,yi,t1和yi,t0分別為報告期和基期的人均實際GDP;popi,t1和popi,t0分別為報告期和基期的人口;Cn是回歸系數,n=0,1,…;Xi,t0是城市增長的初始條件。

與Glaseser et a1.(1995)和Bradley & Gans(1996)等研究相似,本文擬采用人口增長作為城市增長的代理變量。事實上,城市增長最直接的體現就是人口規模的增長。由于城際之間的人口流動障礙較小,一個城市的經濟增長水平越高,對人才的吸引力越大,遷入該城市的人口也越多。隨著城市的持續增長,包括住房緊張、地價上漲、交通擁擠等“城市病”的出現將導致城市生活質量下降,從而降低城市對外部人口的吸引力。

2.變量和數據說明

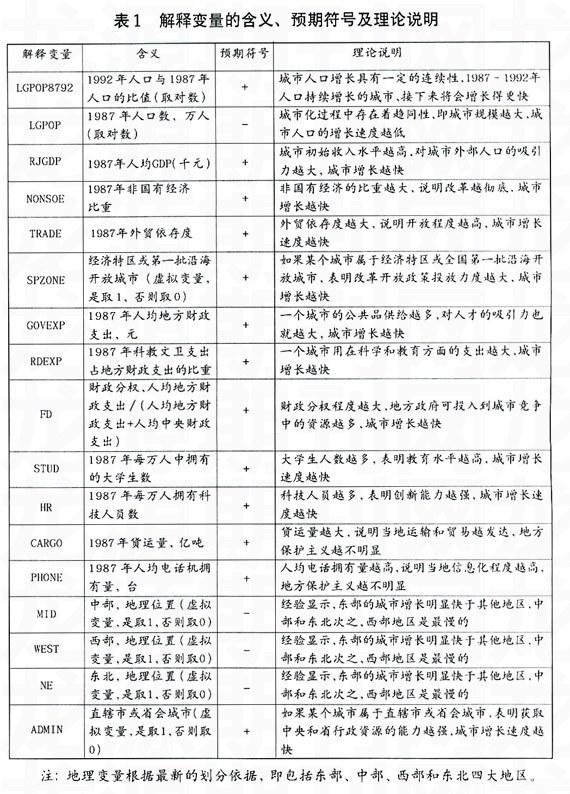

模型的被解釋變量為2006年城市人口與1987年城市人口比值(取對數)。理論上,城市的常住人口應當是衡量中國城市人口規模的較佳指標。鑒于統計數據的可獲得性,加上戶籍人口可比性較好,選擇戶籍人口增長作為城市增長的代理變量總體上還是合適的。關于解釋變量,本文引入1987~1992年人口增長幅度(取對數),以及1987年的人口規模(取對數)、人均GDP、制度轉型、地方財政支出、人力資源、地區間聯系、地理位置、行政區劃層級等初始社會經濟特征指標。表1列舉了有關解釋變量的含義、預期符號及說明。

本文的研究對象是中國地級市及地級以上城市的市區。市區僅包括城區和郊區,不包括縣級城市,其行政界線相對穩定,也便于城市間的橫向對比。本文擬將樣

本期間設定為1987~2006年(期間共20年),基期為1987年。本文的樣本范圍為205個地級以上城市的市區,包括地級市、省會城市和直轄市。本文的主要數據來源于《中國城市統計年鑒1987~2007》(國家統計局);《新中國五十五年統計資料匯編》(國家統計局,2005);《新中國城市五十年》(國家統計局,1999)。

關于計量方法,本文擬采用普通最小二乘法基于相關城市的截面數據進行多元線性回歸分析。鑒于回歸模型所使用的樣本為截面數據,應當不存在序列相關問題,而通過對數變換也基本上克服了模型的異方差問題。為避免多重共線性,模型舍棄了東部變量。

三、實證分析結果

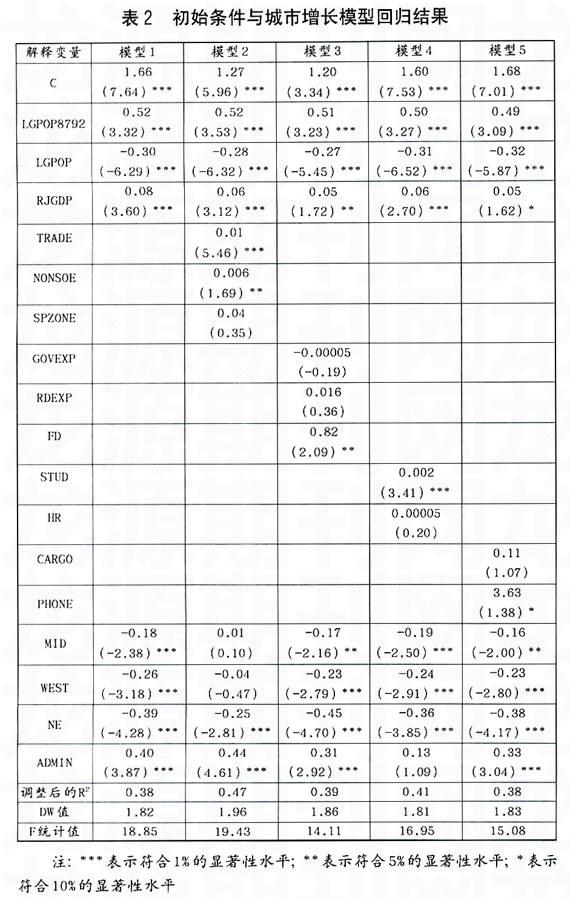

為了更清晰地檢驗城市增長與不同初始增長條件之間的關系,本文通過5組回歸模型分別給出了轉型時期中國城市增長的實證結果(見表2)。其中,地理和行政變量作為共同的解釋變量列在5組模型中。5組回歸模型均顯示:對中國城市增長最有解釋力的是常數項(截距)。一般認為,常數項體現了城市初始稟賦條件對增長的影響。同時,5組模型均證實了城市增長與城市人口增長率、城市收入水平呈現顯著的正相關,但是與城市初始人口規模呈負向關聯。

1.城市增長的連續性

首先檢驗最基本的模型。模型1著重考察1 987~1992年城市人口增長率、1987年人口基數和城市收入水平對1987~2006年城市增長的影響。表2中回歸結果顯示,7個解釋變量均達到1%的顯著性水準,符號與本文的預期完全相同,模型的檢驗統計量也比較理想。其中,1987~1992年城市人口增長率和1987年城市初始收入水平對隨后歷年城市增長的作用均為正,亦即初始人口增長率和城市收入水平較高的城市,隨后的增長往往具有一定的連續性或慣性。回歸結果發現,1987年人口基數對隨后20年城市增長的作用為負,表明城市人口規模越大的城市,其人口增長相對比較緩慢,這也符合區域經濟學的基本理論和城市發展的一般規律,即城市不可能無限增長。

從模型1來看,回歸結果還證實了東部城市(被舍棄的虛擬變量)增長最快,中部城市次之,西部和東北城市增長最慢的特征。相對于東部城市而言,中西部和東北地區的城市均錄得負向回歸參數,表明地理位置可能拖了這些地區城市增長的后腿。當然,地理變量本身可能包含著區位、氣候條件等多方面的因素在內,因此呈現出較為顯著的特征并不奇怪。此外,回歸模型發現常數項C高度顯著,且常數項是對城市增長的促進作用最大的一項。這就說明常數項包含了對城市增長有正向作用的重要因素,需進一步擴充回歸模型。

2.城市增長與制度轉型因素

考慮到中國的城市增長發生在改革開放的背景之下,制度轉型因素顯得非常重要。本文在基本回歸模型的基礎上,設置了非國有經濟比重、外貿依存度和早期沿海開放城市等3個解釋變量。模型2顯示,1987年非國有經濟比重和外貿依存度兩項指標顯著,且與隨后20年城市增長正向相關。表明一個城市的非國有經濟發展越充分,對外開放程度越高,其市場化水平和要素配置效率也就越高,對城市增長的推動作用愈明顯。

根據模型2,另一個衡量制度轉型的指標,即“經濟特區或第一批沿海開放城市”虛擬變量并不顯著,但是符號與預期相同。究其原因,該指標所包含的信息可能已經部分體現在地理位置或直轄市/省會等變量對城市增長的貢獻上。另外,也與本文選擇的基期時間有關。畢竟改革開放的效應是逐步顯現的,而在1987年中國的改革開放起步并不久,甚至“姓資姓社”之爭仍不絕于耳,經濟特區和沿海開放城市直接從對外開放中獲益還不是那么明顯。

3.城市增長與地方財政支出因素

一般地,政府提供的公共品供給越多,尤其在科學和教育方面的投入越大,對人才的吸引力也就越大,從而城市增長也越快。從模型3來看,1987年初始人均地方財政支出和文教科衛支出占當年地方財政支出比重兩個變量的回歸結果均不顯著。兩個原因可能導致這種結果:一是地區財政支出除用于公共品,其中包括基建、教育和醫療等費用,還包括政府機構的行政事業費。根據筆者的計算,1987~2006年中國歷年財政支出中用于行政管理方面的支出約占16.06%,呈逐年遞增態勢。不排除部分地方城市存在“吃飯財政”現象,即財政支出中相當大一部分都被用于行政費用支出。二是由于城市統計數據的限制,缺乏教育和科技等方面的支出明細,特別是無從判斷地方政府財政支出中用于研發支出的比例。因此,模型回歸結果并不能說明人均地方財政支出是否促進城市增長。

財政分權是為國內學者近年來所關注的一個政府財政支出變量。盡管1994年分稅制改革后,中國才開始形成穩定的財政分權體制;但根據林毅夫等(2000)的觀點,中國的財政分權實際開始于上世紀80年代。故此,筆者在模型中增加了對財政分權的檢驗。結果發現,1987年財政分權指標達到5%的顯著性水準,且符號為正。從而證實了財政分權程度越大,地方政府可投入到城市競爭中的資源越多,進而城市增長越快的推斷。

4.城市增長與人力資本因素

在新古典模型中,人力資本因素被視為增長的源泉之一。受中國城市統計數據的限制,研究中無法獲得各城市1987年人均受教育年限、各檔次年齡的入學率等指標,故以1987年每萬人擁有的大學生數和每萬人擁有的自然學科科技人員數代替。模型4顯示,兩個指標均與城市增長正相關,但是僅有大學生數量一項指標是顯著的。這可能是由于上述指標本身不足以度量人力資本。

5.城市增長與地方保護因素

不同地區間的行政藩籬、地方保護主義是阻礙國內要素自由流動、市場化水平提高的重要原因,也不利于城市的增長。相關研究已證明信息化水平和地區間運輸條件的改善,間接反映出地方保護主義較少,從而有助于提高當地的經濟發展水平。模型5的回歸結果顯示,貨運量和人均電話機擁有量對城市增長有正向作用,但是僅有人均電話機擁有量一項指標是顯著。為了更準確地衡量地區間聯系,還需要考慮采用更有效的替代變量。

四、結論

本文探討了中國城市初始增長條件(以1987年為基期)對隨后20年城市增長的影響。結果發現初始城市人口增長率、城市收入水平等初始稟賦指標均對城市增長有著顯著的正向作用,顯示出城市增長具有一定的連續性或慣性;而隨著城市的發展和城市人口規模的擴大,城市人口增長會放慢,不同城市的人口增長又體現出趨同的特征。本文還發現較高的信息化程度和行政區劃級別對城市增長也有顯著的正向促進作用,上述結論與開始的假設是一致的。同時,本文還證實了非國有部門的發展、對外開放和財政分權同樣是過去20年里推動中國城市增長的關鍵因素。

值得注意的是,目前中國地區增長的研究不少將視野鎖定在省一級單位。西方發達國家以城市作為基本的地理單位來探討經濟增長的初始條件和增長之間相互關系的豐碩研究成果,在國內雖然不乏應用,但是由于中國城市統計數據仍然不夠完備等原因,對城市初始條件和城市增長之間相互關系的研究仍顯不足。特別是由于二元戶籍制度的存在,外來流動人口在早期的統計中并沒有計入“城市人口”,戶籍人口的增長并不能反映城市人口增長的全貌。因此,對中國城市增長的更深入研究仍有待進行。

責任編輯:張書啟