“奸臣”與“奸帝”:陳瑛與明成祖關系論

王 劍

摘要:古之寫史,多善惡備書,目的是以示勸誡,但后世正史的勸誡主要是針對臣下的,對皇帝的惡評基本不見于正史,因此,自古有奸臣之說而無奸帝之說。《明史》將永樂時的左都御史陳瑛列入《奸臣傳》,其實這是因為《明史》將成祖之酷當成了陳瑛之罪,忽視了陳瑛之專是成祖統治之術造成的。《明史》論陳瑛為奸臣,是舊史家無法論定成祖之酷殺、專斷、惡德,而通過論定陳瑛為奸臣來間接彰顯成祖惡政的一種方法。

關鍵詞:奸臣;皇帝;惡政

中圖分類號:K248文獻標識碼:A文章編號:1000-7504(2009)06-0128-08收稿日期:2009-08-25

古之寫史,多善惡備書,目的是以示勸懲。然自古臣有忠奸,帝分明昏,史書卻只有奸臣而無奸帝之說。雖然對帝王的評價,可以通過追謚和新帝即位詔的改元更化來間接進行,但這也多流于形式。史書的勸誡主要是針對臣下的,對皇帝可能的惡評多不見于正史。

歷史上被指為奸臣的,代不乏人,但很少有先哲給出奸臣明確的標準。管子說:“奸臣之敗其主也,積漸積微,使主迷惑而不自知也;上則相為候望于主,下則買譽于民,譽其黨而使主尊之,毀不譽者而使主廢之;其所利害者,主聽而行之。”(《明法解第六十七》)韓非子說:“凡奸臣,皆欲順人主之心,以取親幸之勢者也。是以主有所善,臣從而譽之;主有所憎,臣因而毀之。”

《宋史》論奸臣取法陰陽,“君子雖多,小人用事,其象為陰;小人雖多,君子用事,其象為陽”;清朝人在修《明史》時對《宋史》之論采取了雖認同但更為謹慎的態度,“《宋史》論君子小人,取象于陰陽,其說當矣。然小人世所恒有,不容概被以奸名”。可論以奸人的,“必其竊弄威柄、構結禍亂,動搖宗柘、屠害忠良、心跡俱惡、終身陰賊者,始加以惡名而不敢辭”。據此《明史》把永樂時的左都御史陳瑛和洪武時的胡惟庸、嘉靖時的嚴嵩、崇禎時的周延儒、溫體仁等并列為奸臣。清初人查繼佐以“奸壬不勝數,數其貴者,數其著者,數其甚者”,也將陳瑛列為奸臣。唯有清初人傅維麟把陳瑛視同酷吏,相反卻把屢被陳瑛糾劾的盛庸、李景隆、茹常、張信等列入《奸回傳》。

可見,是否應把陳瑛視為奸臣,在清初就意見不一,后世對此也多有論述。被列入《明史》奸臣傳的多為宰輔之臣,唯陳瑛為永樂初年的左都御史,且不論那些被列入《奸臣傳》的是否可算得上是名副其實的奸臣,結合永樂初年的政治與作為左都御史的陳瑛的所作所為,論陳瑛以奸臣,筆者以為是史家無法論定成祖為“奸帝”,而通過論定陳瑛為奸臣來間接彰顯成祖惡政的一種方法。

一、陳瑛之罪與成祖之酷

《明史》及后世之史論陳瑛為奸臣,皆首指其刻酷誅建文遺臣。據筆者考證,陳瑛自永樂初年出任都御史,至永樂九年下獄死,先后被他糾劾的勛貴臣僚達37人。在這些被劾之臣中,既有建文朝的遺臣,也有靖難之后歸附成祖的官員,還有在靖難之役中成長起來的文臣武將。有的是本人受到迫害至死,如長興侯耿炳文、歷城侯盛庸、刑部尚書雒僉、駙馬都尉梅殷、胡觀等。有的是建文朝遺臣的家人或族人,甚至是鄰里。這些禍事的發生是否真是由于陳瑛之“天性殘忍”?還是由于成祖本人的刻酷?陳瑛之專任搏能是“茍成其私利,不顧國患”,還是他身為左都御史不得不聽從成祖的安排?

陳瑛的發跡最初源于他對燕王朱棣的歸附。洪武中,陳瑛以人才貢人太學,洪武末年擢為御史,出任山東按察使。建文初,朝中削藩之議四起,特別是朝廷通過燕王府長史葛誠入奏,偵知燕王將反的實情后,朝中加緊了對燕王的偵查,陳瑛遂由山東轉調北平按察僉事。但陳瑛一到北平不久即私附燕王,接受燕王賄賂,結果被按察僉事湯宗所告發,詔逮至京,貶謫廣西。從靖難師起到朱棣奪得帝位的近三年時間里,陳瑛一直是謫居廣西。建文四年六月朱棣登位,僅半個月,就下詔任命仍在廣西的陳瑛為都察院左副都御史,署院事。這表明陳瑛是最早一批歸附燕王的建文朝臣。此時,陳瑛作為朱棣稱帝后第一個從外地召回京師的人。從一個貶官一下升為三品大吏,且受命掌都察院事,可見陳瑛在朱棣心中的地位和將要發揮的作用。

陳瑛沒有讓成祖失望,上任之始,即刻承成祖之意,展開對建文朝遺臣的誅殺。不過,我們應當注意兩個問題:其一,不能將成祖之酷與陳瑛之罪混為一談;其二,陳瑛之所為皆是承成祖之旨,陳瑛之罪是因為有成祖之酷。

陳瑛是建文四年十一月自廣西到南京的,而朱棣自進入京師,到陳瑛至京的五個月中,那些忠于建文的文臣武將,如方孝孺、齊泰、黃子澄等已被朱棣誅殺殆盡。谷應泰言:“文皇甫入清官,即加羅織,始而募懸賞格,繼且窮治黨與,一士秉貞,則袒免并及,一人厲操,則里落為墟。”據文獻載,被朱棣所殺的“奸惡官員”達124人。大體而肓,成祖人南京當天,當即榜示所謂奸臣29人,其中除鄭賜、王鈍、黃福、尹昌隆、張統和毛泰亨幾人被暫時免罪授原職外,其他被榜示諸人多在七月被殺,家人族人亦被牽連誅殺。這些酷殺是成祖朱棣造成的。而《明史》卻言:“都御史陳瑛滅建文朝忠臣數十族,親屬被戮者數萬人。”可見《明史》把朱棣即位后對建文朝忠臣的屠戮,與陳瑛任都御史后糾劾建文遺臣簡單地聯系在一起,是混淆了成祖之酷與陳瑛之罪。

建文四年十一月陳瑛到達京師,朱棣最殘酷地籍殺建文遺臣的活動已大體結束。陳瑛在朱棣奪位和誅殺建文遺臣中,并沒有為朱棣作出直接的貢獻,這與其被委以都御史之職及其被賦予的期望極不相稱。加之他在建文初年即被貶謫廣西,故爾他“怨革朝甚深”,另就當時的政治形勢來說,“哄傳建文帝尚在,與諸逋臣圖復”,這個對成祖一生影響至大的問題此時更加急迫。陳瑛作為都御史,遂密奏方孝孺、黃子澄諸家門生故事,結黨可慮,宜下令捕之。“上惑之,命瑛便宜行事,恣意羅織。”因此,在陳瑛、朱棣二人特殊的政治要求下,以朱棣為主使、以陳瑛為幫兇的繼續清除建文舊臣的活動開始了。

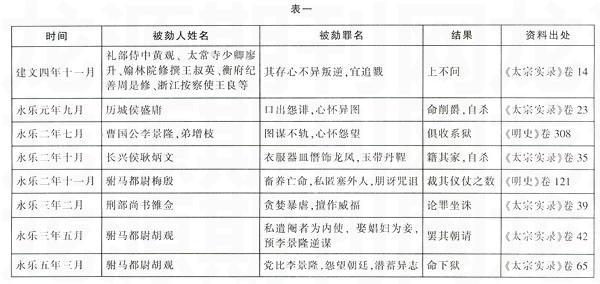

自陳瑛掌都察院始,遂承成祖之旨繼續打擊建文朝舊臣,這是陳瑛被指奸臣的一大罪證。此間被陳瑛糾劾的建文舊臣近十人(參見表1),多為建文朝武臣,這些人在靖難之役中大多和靖難之師長期作戰,且戰后又多心存怨恨,而被劾的建文朝文臣卻寥寥無幾,這恐怕不能不說明朱棣當時的擔心。

《明史》言陳瑛糾彈這些人,“所論劾勛戚、大臣十余人,皆陰希帝指”。“皆陰希帝指”,從制度和當時的現實政治上都是可能的。解縉說“御史糾彈,皆承密旨”在洪武年間是經常的事。因此,成祖密旨陳瑛論劾建文舊臣是很自然的。而在陳瑛首劾建文勛臣之前,成祖早已開始了對那些建文舊臣的清洗。因此,表一中所列諸臣,即便當時沒有陳瑛的糾劾,他們的被清洗也是永樂初年政治生活的必然。只不過陳瑛之糾彈掩蓋了成祖之酷。

比如盛庸之死。盛庸是永樂初年唯一領有建文朝所賜封爵的舊臣,也是因陳瑛之糾劾而被治罪的第一人,這其實也是成祖之酷造成的。盛府

自靖難師起,直至燕軍攻下南京,一直與燕軍進行戰斗,朱棣得位后,“以璽書慰庸”,盛庸才以余眾降。盛庸投降后,并沒有被招到南京,而是直接被派往淮安。此實朱棣除去盛庸的高招,因為雖朱棣奪得帝位,但原建文舊臣兵部尚書鐵鉉仍擁兵淮南。山東未平。盛庸出鎮淮安,既可御鐵鉉于淮河以北,又可讓這兩個昔日的盟友互相殘殺,以收漁翁之利。山東諸地平復后不久,盛庸被無故迫令致仕。在此情況下,盛庸或許說了幾句不滿的話。于是陳瑛劾盛庸“口出怨誹,心懷異圖,請宥重典,以做余眾”。庸懼自殺。盛庸究竟所犯何罪,諸書包括《實錄》多語焉不詳,“請宥重典”說明已不是按法行事,但陳瑛“請宥重典”是為了“以做余眾”,這才是成祖和陳瑛治盛庸之罪的真正目的。其實,盛庸“口出怨誹”事出有因,這就是盛庸在致仕后不久,“無何,千戶王欽訐庸罪狀,立進欽指揮同知”。王欽本是已致仕的羽林軍前衛千戶,因首發盛庸不法事,得賞銀百兩,鈔四百錠,升本衙指揮同知,對于一個已致仕的官員來說。這應是逾制之賞,說明王欽“訐庸罪狀”事很受朱棣賞識。盛庸自殺恐不僅僅是陳瑛之罪,而背后更重要的是成祖之酷。

又如李景隆。他雖在朱棣即位前就暗中歸附,但成祖對他“雖外示崇重,而心恨之甚”。永樂二年七月,給事中張信劾李景隆“心懷怨望,密造奸謀,招納逋逃,圖為不軌”。成祖敕李景隆:“自古勛戚始終保全,必君臣兩得其道。爾,朕姑之孫,少相親愛,共享富貴,實同此心,比者不煩以政,蓋欲遂爾優游,爾不體此心,內懷怏怏,交掎不靖,潛謀日彰,朕念至親,略而不究。爾乃恃恩益恣,招誘無賴,藏匿逋逃,人發其奸,證驗顯著,尚偽言強辨,不知愆懼,論情據法,豈可寬貸?重念姑氏之親,但去勛號,絕朝請,其以曹國公爵歸第,以奉曹國公主之祀。宜杜門省愆,易慮為善,庶稱朕保全之意。”可是到了八月,李至剛、陳瑛等人劾李景隆:“潛畜奸謀,將為不軌,廷臣累發其罪,皇上曲賜生全,而景隆略不戒怯,益肆僭蹄……景隆受閽者趨謁拜俯如君臣禮,其勢漸不可長,乞正典刑,以收國柄。”很顯然,李至剛、陳瑛等奏劾的理由,基本是朱棣指責李景隆之言,并無什么新的罪名與證據,其結果卻依然被朱棣奪爵治罪。再有刑部尚書雒僉,只因其議論“朝廷用人宜新舊兼任,今所信任者,率藩邸舊臣,非至公之道”:,刺到了朱棣的最痛處。于是成祖指使陳瑛彈劾,雒僉立即按“得實處以死”。當然。那些曾率南軍與朱棣對抗過的歸附之臣如寧遠侯何福、駙馬都尉胡觀等均因一些莫名其妙的罪名被彈劾,最后都懼而自殺。

此外還有耿炳文之死。長興侯耿炳文和武定侯郭英是洪武年間僅存于建文朝的兩個功臣,而耿炳文以元功宿將,一直為朱元璋和建文君器重。靖難師起,耿炳文首率南軍北伐,二子耿璇、耿瓣贊畫其間。永樂二年十月,陳瑛和刑部尚書鄭賜一并交章劾耿炳文“不遵禮典,衣服器皿僭飾龍鳳,玉帶僭用紅靼,遠蹈胡藍之軌,近循李景隆之邪心”,成祖令籍其家,炳文懼而自殺。即便耿炳文有衣服器血僭妄,籍沒全家實恐是小題大做。耿炳文身為開國功臣,位列侯爵,有免死鐵券,且功臣僭妄洪武朝有例在先:江夏侯周德興“營第宅逾制,有司列其罪,詔特宥之”,而且就在籍沒耿炳文的半個月前,錦衣衛潘謂等劾李景隆“僭用金繡龍文服飾器皿等物,宜正其罪,上曰,姑真之”。為何朱棣不顧耿炳文享有鐵券免死的特權,不顧前朝先例而獨下令籍沒?原因可能就是“炳文雖太祖功臣,而以建文肺府之戚”的緣故。故《明史·鄭賜傳》在鄭、陳聯合劾倒耿炳文后說,“皆揣帝意所惡者”,可謂是一語道破天機。

可見,永樂初年那些被誅殺的建文朝遺臣,表面上是因陳瑛之糾劾,實際上是成祖的亢接指使造成的;表面上表現為陳瑛之罪,實際上正是成祖之酷。正如傅維麟所言:“至遜國之際,(酷殺)又甚焉,所參夷喋血,動殃幾族,至墟其間里曰瓜蔓抄,為之推波揚沸者,都御史陳瑛也。”很顯然,傅維麟把陳瑛當做朱棣誅殺異己者的幫兇,起“推波揚沸”作用的酷吏,而非是一個奸臣,更何況“兒糾舉官員,生殺予奪,悉聽上命”。

二、陳瑛之專與成祖之術

陳瑛作為都御史,且掌都察院事,除了糾劾上述建文朝遺臣外,還在不同時期糾劾數十名犯有不同罪行的官員,且使這些人“俱得罪”。為此,陳瑛被加以“專任搏能”、“濟其奸私”的罪名。到底陳瑛的“專任搏能”是“濟其奸私”的政治需要,還是他身為左都御史的職責?那些“俱得罪”的官員被糾劾是否咎由自取?是陳瑛之專,還是成祖統治的要求?

朱棣通過靖難之役登上皇帝寶座后,在清除建文遺臣的同時,還大力重建親己的勢力。除了大封靖難功臣并委以要職外,還大力重建監察機構并加強其職能,使之成為朱棣控制百官臣僚的有力工具,這是永樂初年政治生活的獨特之處。因此,朱棣登位伊始,首招陳瑛掌都察院事,表明他特別重視監察。這當然也是當時特殊的政治需要。

朱棣的皇位初步穩定之后,他更加關注作為耳目之司的監察機構的建設。因為經過永樂初的酷殺,雖然“凡更改父皇之成憲、濁亂天下之奸惡,悉就誅戮”,其余文武官員也任用無疑,但仍有人“尚懷疑慮,妄生異議,處事則不盡心”。基于有的大臣不同心的事實,朱棣自永樂元年下半年起,大量地將自己的心腹或在建文朝被貶斥的官員起用并安插到監察部門。永樂元年十一月,朱棣將原燕府紀善陳勝謙升為禮科給事中,引禮舍人趙從吉、教諭申維岳升為監察御史。在永樂二年,僅前七個月內,就分十次把建文中的降吏升為監察御史或直接改授六科給事中。并告誡他們:“爾等在朕左右,凡天下何弊當革,何利當興,何處軍民未安,何人奸邪未去,當歷歷言之。”“何人奸邪未去”,當指對建文朝遺臣的繼續追剿,也應包括對其他不法之事、不法之徒的糾劾。陳瑛作為左都御史,“歷歷言之”本來就是他作為言官的職責,更何況有成祖的敕諭。這應是陳瑛“專任搏能”的真正原因。

《明史》將陳瑛之“專任搏能”視為“濟其奸私”。問題是陳瑛之“奸私”何在?與陳瑛同朝為官的大才子解縉曾品評陳瑛,說其“刻于用法,尚能持廉”,另一說為“刻于用法,好惡頗端”。與陳瑛一起被解縉評說的,還有蹇義、夏原吉、鄭賜、黃福、李至剛等九人,且這些人多與解縉關系不錯。解縉的品評在當時雖被視為狂妄,但所評內容基本符合事實,仁宗皇帝即位后也言“人言縉狂,觀所列論,皆有定見,不狂也”。解縉對陳瑛的品評,一說其刻于用法,意在批評,一說其持廉端正,意在強調其用法的特點,而這和諸史所說陳瑛“濟其奸私”是矛盾的。陳瑛刻于用法,如前文所及,后文亦將論述,但可以肯定地說,他不是為了“濟其奸私”。關于持廉,成祖本人一直對監察官員的廉能特別注重,多次告誡陳瑛和吏部尚書蹇義,選官要注意清廉,對于都察院,成祖更是要求:“御史當用清謹介直之士,清則無私,謹則無忽,介直則敢言,不能是者悉黜

之。”而后來對陳瑛家進行籍沒時,“其妻甚貧”,方能充分證明陳瑛能“持廉”。這也和其后任劉觀的貪酷形成了鮮明的對比。如果說陳瑛的“濟其奸私”是為加官進爵,那么陳瑛身為左都御史獨掌都察院八年多,也算得上是位高職顯了。所以,陳瑛之專是與永樂初年的政治要求相聯系的。

能夠說明陳瑛之專是因成祖統治之術的,是陳瑛通過糾彈其他的不法官員來維系成祖的統治,包括一大批永樂初年成長起來的朝臣將領,如寧遠侯何福、順昌伯王佐、工部尚書黃福、都督陳俊、指揮王恕等。

表二中所列被陳瑛糾劾的朝臣與他糾劾建文遺臣不同,這些人的得罪,并不是陳瑛受成祖之指使。實際上,建文舊臣方孝孺、齊泰、黃子澄等被殺后,成祖已開始優待建文降臣,如焚毀建文時諸臣奏請削藩的密奏,甚至親信之臣陳瑛建言追戮黃觀、周是修等而成祖宥之,等等。他深知一味地行酷政,并不能完全徹底降服所有建文舊臣。但優渥建文降臣,并不意味著成祖徹底消除了對他們的懷疑,因為建文君仍不知下落。清除這些可能令他不安的降臣,以及整飭永樂初政,指使或受意他人則是最好的辦法。因此,紀綱、馬麟、丁玨、秦政學、趙緯、李芳等佞臣紛紛被啟用,當然,陳瑛作為左都御史,專掌風憲,糾督百官,則是最恰當不過的人選了。事實上,成祖用陳瑛和用紀、馬等人性質是一樣的。所以孟心史說“因欲縱其暴,故用奸佞”。永樂三年以后。在陳瑛的幫助下,那些令成祖不安的降臣基本被誅殺、清洗殆盡,永樂初年那種時刻防范建文舊臣的特殊政治生活也告一段落,為此,陳瑛的政治任務也將隨之而變化。

與成祖誅殺建文舊臣相應的,是朱棣即位后,重用了一大批原藩邸舊臣以及在靖難中出生入死的將領,但成祖并不因他們立有軍功而允許他們肆意破壞法度。朱棣曾告誡他們:“爾等從朕數年,萬死一生,今皆身有封爵,祿及子孫,可謂難矣,但思保之,夫有功則賞有罪則罰,此祖宗公天下之大法,爾等須遵守,若不謹而犯之,朕不敢曲宥。”應該說對功臣類似的勸誡,在明太祖時也是常有的,但這些勸誡有時并不能起到應有的作用,功臣驕橫不法,是明太祖行重典治下乃至酷殺功臣的重要原因。但類似情況,在永樂年間幾乎沒有發生,個中緣由,除任用特務頭子紀綱等佞臣“覘帝旨,廣布校尉,日摘臣民陰事”外,陳瑛統領都察院糾察百司之不法,也是維系朝綱、確保功臣守法的重要因素。故而被陳瑛糾彈的這些人,絕大多數是咎由自取。

比如,寧遠侯何福之被劾。何福是永樂中被陳瑛糾劾且被治罪勛爵最高的功臣。何福是洪武時期的宿將,多次跟從傅有德、藍玉出征,屢建功勛。建文初年,拜征虜將軍平麓川刀干盂之亂,回京授都督同知。靖難師起,與盛庸、平安會兵伐燕。靖難后,成祖因何福“宿將知兵,推誠用之”,并“命佩征虜將軍印,充總兵官,鎮寧夏,節制山、陜、河南諸軍”,后進寧遠侯。永樂八年,從成祖北征,因“數違節度”被陳瑛糾劾,何福自殺。何福在永樂以前,著功邊微,靖難中遇燕兵而引卻南奔,并不像盛庸、平安等人屢挫燕兵,所以成祖能“棄瑕錄舊,均列茅土”,但即便如此,“數違節度”也是不能容忍的,所以“福固不以功名終”,表面是因陳瑛的糾劾,實則與他自己不能保晚節有關。

又如右軍都督僉事陳俊之被劾。永樂二年正月,陳瑛劾奏陳俊“陪祀太廟失儀”,朱棣命下錦衣衛獄。有關祭祀大典,在明初太祖時就基本頒定,如每祀太廟均有陪祀官,大祀前七日陪祀官須到中書受誓戒,祀前須齋戒沐浴,朝定班次、輿服等均有明確規定,違者均視為大不敬。陳俊作為陪祀官,“陪祀太廟失儀”當屬大不敬,下錦衣衛獄也屬咎由自取。無獨有偶,同月,禮部尚書李至剛劾戶部右侍郎李文郁“無故不陪祀太廟,命下刑部治之,部議文郁大不敬,謫戍三萬衛”。至于曹遠、房昭、單政、王恕、林泉、王瑞、牛諒等軍職,他們所犯的“擅罪軍職”、“坐贓”、“驕恣違法,擅令家人出境易馬”、“縱恣貪淫”、“多支稟給”等罪行,均是作為一個軍職最常見的罪行,明初的洪武年間和永樂以后。軍職犯此類罪行也是司空見慣的。此外,這些軍職所犯罪行都是先由地方官員舉劾,陳瑛在此基礎上上章彈劾。這也不能視做陳瑛的“濟其奸私”,相反,應是他作為左都御史的本職。

值得關注的是,陳瑛糾劾的官員中有幾個監察官,這些監察官員的被糾劾,更不能被看做他的“濟其奸私”。幾個被糾察的官員都是事出有因,咎由自取。如陜西按察副使王煜娶屬官司獄女為妻,陳瑛劾其“失風憲體”,成祖命下錦衣衛獄。都察院右僉都御史俞士吉、大理寺少卿袁復蘇州治水,所至貪贓受賄,且還京未見皇上先歸私家,為陳瑛查出,以“大臣黜貨慢君”之罪彈劾,成祖命下錦衣衛獄。按明代定制,御史出巡地方需回道考核,因此。監察官出按復命,都御史都要對其稱職與否進行考核。這些在外地犯法的監察官,回京述職時被劾,對陳瑛來說是履行他的職責,并不是他挾私打壓。

當然陳瑛也有判斷不明或小題大做的情況。如永樂二年四月,車里宣慰使刀暹答遣其弟刀臘等詣京貢馬及方物謝罪,反為陳瑛劾奏,要求下刀臘于獄以懲其兄刀暹答侵邊掠地之過,當屬陳瑛判斷不明。刀暹答等的確曾“擅發眾侵威遠地,擄其知州刀算黨等”,但事聞于朝后,成祖曾命西平侯沐晟遣人諭之,“如不悛,調兵剪滅”。于是刀暹答“還所擄知州及威遠州之地”,并遣其弟朝貢謝罪。這已經是一個十分完美的結果,如按陳瑛所劾之法實行,勢必會適得其反。因此,成祖“赦弗問”,并告諭陳瑛“蠻夷既能改過即已,何必與效,今改過而復罪之,如其不改,何以加法?”再如,永樂四年三月陳瑛奏劾嘉興知縣李鑒籍奸黨姚碹時不坐其弟姚亨,以及永樂四年十一月劾戶部人材高文雅“其言狂妄”,都屬小題大做,尤其體現在糾劾高文雅上。據《實錄》載,戶部人材高文雅言時政,首舉建文之事,次及救荒恤民,言辭率直無所忌諱,陳瑛劾其“其言狂妄”,請求治罪。成祖并沒有因高文雅直言犯上且首言建文事而發怒,而是戒諭諸臣,不罪直言則忠言進諛言退,并誡示陳瑛說:“瑛刻薄,非助朕為善者,卿等戒之”,此誡示表明成祖并沒有惑于陳瑛,如果陳瑛之專是為了“濟其奸私”的話,成祖之明察又怎能讓陳瑛得逞。

三、陳瑛之奸與成祖之惡

陳瑛之罪,罪在他希旨糾劾建文遺臣,并致使許多建文舊臣被成祖施以酷刑。陳瑛之專任搏擊,并不是他“濟其奸私”,而是他作為左都御史的職責,是在協贊天子維護國家的法度,是成祖重建和維系永樂初政的要求。但糾劾有罪之臣并不是他政治生活的唯一內容。因此,參贊其他國務也是陳瑛政治生活的重要組成部分,這是把陳瑛視為奸臣的史家沒有注意到的。

除了糾察違法官員外,陳瑛也參贊其他國務。如永樂元年八月,陳瑛建言罪犯屯田。明代使用罪犯屯田始于洪武年間,且規模較大,但區域主要集中在風陽、泗洲等地。永樂初年,靖難之役中長期作為戰場的北京周圍地區被破壞得尤其

嚴重。基于這種情況,陳瑛上任伊始建言罪犯屯田。他在奏疏中言:“伏維皇上臨御以來,首詔天下刑名一依《大明律》科斷,親錄囚徒多從寬宥,蓋念赤子無知,誤罹刑憲,其生路俾之自新,然無籍之徒,恃恩玩法,犯者余多,若不從其鄉土,慮仿效成風,弊將愈甚。北京、永平、遵化等處,壤地肥沃,人民稀少,今后有犯者令彼耕戍,涉歷辛苦,頓挫奸頑。庶幾,良善獲安,詞訟簡息。凡徒流罪除樂工、灶匠、拘役、老幼、殘疾收贖,其余有犯俱免杖,編成里甲,并妻子發北京、永平等府州縣為民種田,定立年限,納糧當差,罪除。”太宗朱棣根據陳瑛的奏議,最后酌定:“犯杖罪者,其牛具種子皆給直,五年后如民田例科差,徒流遷徙者不給直,三年后如民田例科差。”可以說陳瑛的建議及其最終的實施,除了對改造罪犯、勸誡良善起了積極作用,還恢復了北京、永平等地的社會生產。為穩定國家賦役征收作了保障,可謂一舉多得。

再如永樂二年八月,陳瑛根據當時國家鈔法不通的情況,建言“戶口食鹽納鈔”之法。洪武初,為了改變元末民間交易“皆以物貿相貨易”的情況,朝廷除鑄“洪武通寶”錢外,還大印“大明通行寶鈔”與銅錢并用。但因寶鈔的印制不是以金銀等硬通貨為基礎,嚴重的通貨膨脹很快便出現了,雖然洪武朝采取了一些措施,如倒鈔法、官俸祿米以鈔代給等,但寶鈔信譽極低的狀況一直沒有得到改善。到了永樂初年,許多地方都出現拒用寶鈔的情況。陳瑛此時提出的“戶口食鹽納鈔法”就是力圖緩解這種情況的措施之一。“歲比鈔法不通,皆緣朝廷出鈔太多,收斂無法,以致物重鈔輕。今莫若暫行戶口食鹽之法,以天下通計,人民不下一千萬戶,軍官不下二百萬家,若是大口月食鹽二斤,納鈔二貫,小口一斤,納鈔一貫,約以一戶五口,季可收五千萬錠,行之數月鈔必可重。”朱棣把陳瑛的建議下戶部議,結果基本得到認可。只是在具體數量上改為大口月食一斤納鈔一貫,小口半斤納鈔五百文。當然陳瑛的建議實施的結果并沒有也不可能徹底改變寶鈔的窘境,但陳瑛參贊其他國務還是應該肯定的。

陳瑛的結局是被下獄而死。這恐怕與他始終忠于成祖是不相稱的。陳瑛是永樂九年二月有罪下獄死。陳瑛被治罪,緣于兵部主事李貞被袁綱、覃珩兩御史興獄拷掠致死。刑科給事中耿通等上章彈劾陳瑛及袁綱、覃珩“朋奸蒙蔽,擅殺無辜”,并奏請治陳瑛之罪。當時監國的皇太子說:“瑛大臣,蓋為下所欺,不能覺察耳。”而沒有究陳瑛之罪。永樂八年十月,有幾個學官有罪,謫充太學膳夫,皇太子旨令陳瑛改其役。以勵其廉恥。但陳瑛卻“久格不行”,為此,右春坊右中允劉子春劾其“方命廢事”。永樂九年二月,成祖北征回到北京,“聞其諸不法狀”,遂將陳瑛下獄論死,族其家。將陳瑛下獄論死并“族其家”,可見陳瑛之罪還不小。為何陳瑛此前一直備受帝寵,甚至監國時的太子雖“深惡瑛,以帝方寵任,無如何”。現在卻突然得罪下獄死?

陳瑛被治罪拋棄,可能是基于以下原因:其一,永樂初年,成祖以武力奪得天下,御下多用重典,陳瑛首承風旨,為成祖打擊異己,穩定了永樂初政。但到了永樂八九年時,國家政治穩定、經濟開始逐漸繁榮,成祖將注意力放到了北方的蒙古,再行重典御下,不適時宜。其二,陳瑛久掌臺憲且備受帝寵,開始漸次跋扈,不為成祖忍受。比如太子監國期間不聽太子令旨。永樂八年十二月,陳瑛彈劾隆平侯張信“素無汗馬之勞,遭遇圣明,忝冒侯爵,不思恭儉持己已保祿位,乃恣肆貪墨,無有厭足,近強占丹陽縣練湖八十余里。又占江陰縣官田七十余頃,法當逮問”,成祖起初是“命法司雜治之”,但不久即“以舊勛不問”。張信之于朱棣實乃心腹。張信曾因建文元年秘密告變,全活朱棣一家,因此朱棣稱張信為“恩張”,此時陳瑛敢于公開糾劾朱棣之心腹,可見其的確是飛揚跋扈了。當然也不排除,就此時國內漸趨穩定的政治生活來說,陳瑛之死,也可能是“兔死狗烹”,更何況,陳瑛當時還是名聲不好的“惡狗”。

那么。如何看待陳瑛之奸與成祖之惡呢?關于成祖的評價,明代官書和清修《明史》都極其褒揚。《實錄》長篇盛贊其一生:“外嚴內仁而雄才大略,修理精密知人善任,使推誠待下,凡所委用,非浸潤所能間,讒諛之人終見疏斥……不以私愛蔽大惡,聽言之際,明睿所照,不待其盡,洞見底蘊,幾剛果裁制,事事數語而決,與下人言,開心寫誠,表里明白,重刑獄、死罪至四五覆奏,隆寒盛暑,必疏囹圄淹滯……既為所推戴,勤政務,早晚臨期,率漏盡十刻乃罷。深知下人艱難,凡所役使,撫綏周備,四方上水旱災傷,必遣人巡視賑恤。遇奉邊警及軍機重務,雖夜中,必興召群臣定議行之,不稽頃刻。總攬權綱,無專擅之臣。”對于靖難后的酷殺,只是一筆帶過:“掃除奸兇平禍難,再安宗社”,不痛不癢。《實錄》所定下的基調,對明人評價成祖影響甚大,無出其右者。《明史》贊日:“即位以后,躬行節儉,水早朝告夕振,無有壅蔽。知人善任,表里洞達,雄武之略,同符高祖。六師屢出,漠北塵清。至其季年,威德遐被,四方賓服,受朝命而人貢者殆三十國。幅隕之廣,遠邁漢、唐。成功駿烈,卓乎盛矣。然而革除之際,倒行逆施,慚德亦曷可掩哉。”《明史》論贊的基調幾同《實錄》,在對革除以后酷殺“倒行逆施”的論說,倒也持平。

其實,成祖之宏業又何止這些,遷都、整修運河、經營貴州、五征蒙古等。商傳師言其一生為病痛所折磨,就是通過如此宏大的打造來支撐自己贏弱的病體以滿足那顆帝王的雄心。的確,這足以掩蓋成祖一生之瑕玷。舊史家無法也不能突破正史的局限,更不能因一個公認明君的某些惡德惡行將其論為“奸帝”,因此,找一個歷史的替罪羊,將其白描為奸佞之臣,甚至不惜渲染,將帝王之惡轉移給這些所謂的“奸臣”,以“奸臣”之惡擔待帝王之過。好在后世之哲人史家能洞破其中,道破個中緣由。比如乾隆皇帝在讀史時論述陳瑛與成祖的關系說:“成祖以其能發奸寵任之,排陷無算。一時如紀綱、馬麟、丁玨、秦學政、趙緯、李芳之徒,皆以傾險為能事。瑛固首希風旨,實由成祖逆取天下,欲以嚴酷立威,瑛得中其隱耳。誅瑛而殘賊已多,其能獨罪瑛乎?”孟心史先生也說:“瑛傳歸惡于瑛,若言成祖猶不欲若是,而瑛迫而為之者,此亦過則歸臣之意,若非帝之本指,瑛何所利而若是?”基于此,筆者以為,淪陳瑛為奸臣,是舊史家無法論定成祖之酷殺、專斷、惡德,而通過論定陳瑛為奸臣來間接彰顯成祖惡政的一種方法。

[責任編輯王雪萍]