他們在北京

舒秋玲

他們是一些生活在北京的藏族人,他們帶來藏地的歌舞、餐飲、藏飾的旅游元素,也帶來藏地影像、藏醫藏藥等更深層次的文化元素。他們在北京的生活豐富而多元,他們帶來真實而原味的西藏,他們是藏族文化的傳播者。

在“天堂”制造

很多人把西藏叫做天堂,西藏精美的首飾當然就是天堂制造。洛桑把自己的藏飾店起名為天堂制造,正好契合了大家對藏族飾品的印象,應該說是名副其實。

沒有確切的資料說明天堂制造是不是北京第一家銷售藏飾的商店,但它絕對是北京銷售藏族飾品規模最大,歷史也最悠久的一家。

像大多數銷售藏飾的人一樣,洛桑的天堂制造一開始并沒有店鋪,而是前門附近的一個小攤,規模只有一個多平方米。1994年,在中央民族學院學習舞蹈的洛桑決定在北京開始銷售藏族飾品。當時除了藝術家很少有男人戴首飾,所以當年洛桑決定銷售藏族飾品確實還有點冒險的成分。這也許和洛桑藏民族的天性有關,藏族是人都講究美的民族,無論男女都配有精美的飾品,他就不相信在北京這樣的國際型大都市沒有人喜歡藏民族的飾品。洛桑的天堂制造第一家店一直在前門,開始是小攤,時就在前門,后來是在繁華的大柵欄商業街開的門店。洛桑說他一直有一個前門情結:第一次到北京下了飛機就去看天安門,然后就是無意中走到了前門。后來三、四年后他在前門開店,也似乎是冥冥中和這里的機緣。

洛桑的商業頭腦來自于他的母親,而藝術品位則來自父親的遺傳。當年他的母親只身從康巴的道孚到拉薩做生意,邂逅了他的銀匠父親,從此成為一家人。父親一家祖輩為貴族打制銀器,是日喀則一帶頗有名望的銀匠。他們的家庭作坊坐落在日喀則的老街,目前有17個人專門打制洛桑銷售的首飾。曾經買過天堂制造銷售的手鐲和項鏈,它的創意一般都很傳統,但工藝卻是精湛的,代表著藏族首飾的最好水平。與其它店鋪不同,天堂制造銷售的產品大多都是洛桑和家人親自設計制作的,如果客戶提出了改進的意見,洛桑也會把合理的建議融會到下次的設計中去。精湛的工藝和純正的藏族背景,使天堂制造的生意一直十分火暴,也誕生了像歌手王菲等一大批鐵桿擁躉。

天堂制造的店鋪并不多,北京兩家,上海一家。作為商人,洛桑是忙碌的,因為三個店的經營都要靠他來全盤管理。每年他至少都要有兩次以上去日喀則的機會,一個是拿加工好的飾品,更多的則是和工匠探討設計的工藝和式樣的改進。洛桑的家里人可謂分工明確:父親負責帶著人加工各種銀器;洛桑和弟弟扎西負責在北京和上海銷售;他們的一個表哥則到各個牧區收購牧民傳下來的老舊飾品。我就曾經買過他們一個古董手鐲,松石和珊瑚墜在錯金的銀鐲子上,那錯金和鏨花工藝到現在我還沒見過第二只。洛桑每年都會給自己一個多月的假期用來旅游,既是對緊張工作的放松,更多的是學習,欣賞和觀摩中國乃至世界各地設計師的作品。藏飾的設計從來就不是一成不變的。過去的藏飾無論是巴珠、嘎烏還是火鐮等都是碩大沉重,根本不適合日常生活佩帶。現在他們設計的首飾大多是可以在實際生活中佩帶的,雖然不是造型夸張,但也保留了藏飾品的神韻。當然也有客戶專門喜歡收藏西藏首飾,他們就會為這些顧客專門定制造型夸張的首飾用來觀賞。無論設計如何變化,洛桑的宗旨不會變:說是銀的絕對不會用白銅;說是手工的絕對不會是機械加工。也許就是貨真價實和獨特的手工制造才引來了眾多的回頭客,我也算是其中的一個。

在北京生活了19年,洛桑的生活與傳統的藏族人已經有很大的不同,如果不看他的相貌,他應該算一個標準的北京人了,最有意思的是他的普通話里經常出現的卷舌音。每天除了兩個店鋪的經營之外,做的最多的是和藏族朋友的交往。當然有在北京的,也有家鄉的,還有其它藏區的。

記錄藏民族的生活影象

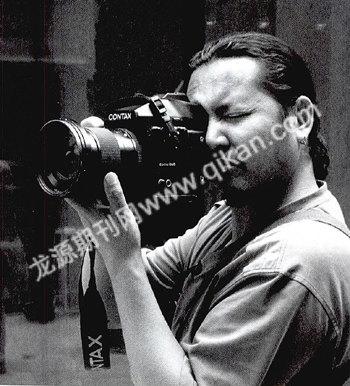

作為獨立攝影師的加洋昂秀2002年從甘肅瑪曲來到北京電影學院學習之前還從來沒有到過甘肅蘭州以外的大城市,而今天,他不僅對北京的大街小巷分外熟悉,就連上海、廣東以至香港等國際性大都市也都往返多次。當然,去的有些是電影節,有些則是廣告以及記錄片、音樂片的拍攝。

加洋昂秀的家鄉在甘肅甘南瑪曲,這里是母親河黃河第一灣的所在地。他的老家齊哈瑪處于甘肅、青海、四川三省交界地帶,是過去安多藏區著名的“三喬科”部落之一。站在齊哈瑪的山坡上,腳下就是蜿蜒流動的黃河。其實瑪曲最著名的除了黃河第一灣外,河曲馬和藏獒也是享譽世界的名貴特產。作為北京電影學院成立后的第一個藏族學生,電影學院的老師和領導對加洋昂秀都傾注了比其他學生更多的心血。來到北京最難過的就是語言,加洋昂秀生在瑪曲的牧區,平時講的是安多藏語。雖然小學到大專學習了漢語,但多是和日常生產生活有關的。即使我們漢族人對攝影的術語也是很少知道,讓一個母語是藏語的人一下子就知道攝影的專業術語還要用鏡頭進行表現確實是一個難度很大的工程。至今加洋還清楚地記得第一次在電影學院聽課的情景,雖然眼睛睜的挺大,但老師講課基本沒聽懂,內容要邊聽邊猜才行。今天加洋昂秀的漢語已經相當流利,他的作業和論文都是全班的優等水平。問及迅速掌握漢語的秘訣,他通常會靦腆地笑笑:“提高水平的唯一途徑就是把你放在一個完全沒有藏族人的環境。”確實,電影學院除了他就沒有藏族學生,他要說話就只能講漢語。

在珠穆郎瑪峰腳下的客棧里,我第一次看到了《雪域母親》的大幅海報。封面上四個藏族男人的造型色彩特別漂亮,疑為天籟的音樂更讓我特別震撼。與雪山和藍天白云相合的音樂一定是雄性和陽剛的,后來細看海報才知道,這套專輯的制作人正是加洋昂秀。近期,加洋昂秀導演和攝影的藏族音樂電影《宅娜倉》正在發行,藏族拉伊(情歌)通過牛角琴和彈唱相結合的藝術形式第一次展現在世人面前。

到北京七年,加洋昂秀已經完全融入了北京。雖然他的長相還是一望便讓人知道就是藏族人,單耳朵戴的耳環就是安多男人的典型裝束。但北京改變了他,不僅讓他學到了漢語和攝影理論,也讓他逐步擁有了都市人才有的生活習慣。應該說北京和他的關系是相互改變和相互適應。北京是一個包容性很強的城市,即使是一個藏族人,也絲毫不會感到逼仄和排斥,更多的則是對他以及藏民族文化的好奇和憧憬。藏族人通常是沒有時間觀念的,加洋昂秀剛來北京的時候也不是很守時,但現在加洋昂秀特別遵守時間,這一點甚至超過了不少漢族人。過去的藏族人尤其是牧區人以肉食為主,加洋昂秀在家鄉的時候也保留著這樣的飲食習慣。加洋清楚地記得奶奶在知道他要到北京讀書時的第一反應就是:“你到那里去,吃草能吃的飽嗎?”也許這就是觀念的差異,作為草原上的藏族人,他們都是以肉食為主,很少能夠見到青菜,對于他們來說青菜也就是草,牛羊可以吃,人卻是不能吃的。現在,加洋和北京人一樣每天吃“草”,當然,他還是偏愛西北的面食和口味濃烈的川菜,對于蘭州賓館的手抓羊肉更是念念不忘,隔一階段就要專門去大快朵頤。

加洋昂秀在北京最愛去的地方就是金廣角和后海。去金廣角是購買攝影器材,而去后海則是喜歡那里的胡同。在北京的日子,經常見他一個人端著照相機在后海的胡同中穿行。問他為啥喜歡后海、喜歡胡同,他告訴我:胡同是北京的特色,它是一個標志,告訴我們這里就是北京。

藏餐傳奇甘孜的澤郎王清

在西藏歷史上,瑪吉阿米是一個動人的愛情故事。而今天,康巴漢子澤郎王清不僅演繹著另一個浪漫的愛情故事,也締造了藏族餐飲傳奇。2008年,瑪吉阿米餐廳被評為全國十大餐飲影響力品牌,成為了名副其實的中國藏餐第一家。

曾經多次去過拉薩的瑪吉阿米。在拉薩,它是一個追尋浪漫的去處。如果到西藏的旅游者沒有去過八角街上的這座黃房子,似乎這次旅行就缺了些什麼:也許是心靈里那期許的一絲浪漫;也許是對于藏族歷史的一次回眸。每當我走到八角街那座黃房子邊的時候似乎耳邊總是浮現著六世達賴那首著名詩句:“在那東方高高的山尖,每當升起那明月皎顏,瑪吉阿米醉人的笑臉,就冉冉浮現在我心田……”遠離拉薩的日子,在北京最常去的藏餐廳就是秀水南街的瑪吉阿米,那原汁原味的藏式裝潢和激越的藏族舞蹈時常把我帶回到在西藏的日子,至于那酥油茶和青稞酒似乎也成為慰藉西藏情懷的最好飲料。

瑪吉阿米的老板澤郎王清是地道的藏族人,曾經做過播音員和廣告公司等很多工作,在接手拉薩的瑪吉阿米前從來沒有搞過餐飲工作。雖然對于餐飲行業他是陌生的,但是憑著對藏族飲食文化的熱愛和良好的企業經營素質拉薩店取得了不凡的經營業績。國內外的旅游者對瑪吉阿米趨之若騖,無論是LP還是國內的旅游書籍都把這里推薦為西藏旅游必去之地。在拉薩的瑪吉阿米生意十分火爆時,他接受朋友建議2001年在秀水南街開了北京的第一家瑪吉阿米餐廳。光陰荏苒,2005年,瑪吉阿米的團結湖分店也正式營業。無論是拉薩、昆明還是北京的瑪吉阿米,都保留著濃厚正宗的藏族風格。在這個意義上說,澤郎王清不僅是藏族飲食文化的推廣者,更是藏族文化理念的傳播者。為了讓顧客真正感受藏族文化的魅力,幾個餐廳的裝潢全部采用藏式風格,無論是唐卡、壁畫還是懸掛的面具都是藏族藝人手工完成。很多日常生活用品都是在西藏專門定制的,從原料到式樣都和普通藏族人家里使用的一樣。

北京的餐廳很多,曾經開過的藏餐廳也不少,但很少有餐廳會像瑪吉阿米一樣生意火爆。即使是在經濟危機時期很多餐廳靠降價還是門可羅雀的時候瑪吉阿米依然保持著很高的上座率,一般的時候晚餐如果不預先訂位就很難找到空余的座位,所以到瑪吉阿米的客人大多都要跟他們要一張訂餐卡。瑪吉阿米餐廳的客人大多是藏族文化的粉絲,一般情況下來過一回大多就會成為回頭客。我的幾個朋友也都是瑪吉阿米的擁躉,一段時間不去,就會想念那里的藏族歌舞和酥油茶、牦牛肉的味道。曾經問過很多到北京的藏族朋友北京哪里的藏餐最地道,瑪吉阿米居然成了他們唯一的選擇。

澤郎王清應該說是北京的女婿,在北京,他不僅收獲了瑪吉阿米藏餐廳,更收獲了浪漫的愛情。他的太太是名副其實的北京白領,現在跟他一起經營著餐廳。

瑪吉阿米是一個藏餐廳,所以它的食品基本上都保留著藏族原生態的東西,菜品起的名字也頗有藏族神韻。我最喜歡的一道菜是“草原生烤羊排”,那嫩嫩的烤羊排不僅造型優美而且保持了肉質的鮮嫩。雖然根據地域和消費者的習慣不同,配料和青菜等原料有所差異,但主要原料則全部來源于藏區,為的就是保持純正的藏族特色。像餐廳常用的牦牛肉還有人參果等原料都是千里迢迢從藏區運輸來的,雖然成本高了,但對于常吃藏餐的人來說,吃的就是這些原料獨特的味道。經常和在北京的藏族朋友聊天,他們似乎也把瑪吉阿米當成了在北京的另一個家,想喝純正的拉薩啤酒,來瑪吉阿米;想品嘗家鄉的味道,也來瑪吉阿米。

京城藏醫

作為中國唯一有豐富臨床經驗的藏醫學博士,初見貢保加就覺出他與其他藏族人的不同。在當年北京藏醫院工作的同時讀著西藏藏醫學院的博士,他的生活不僅豐富多彩,而且也異常忙碌。

雖然擁有藏族醫學的最高學歷,但貢保加始終十分低調。兩年前他從西藏藏醫學院碩士畢業來到北京藏醫院工作,雖然他的漢語已經講的十分標準,但明顯地感到他和北京還是有著強烈的疏離感。也許是他20世紀90年代初從藏醫中專畢業一直行醫的經歷使然,他似乎更加偏愛為大家治病或者是從事藏醫科研工作。對于現代生活尤其是歌舞升平的娛樂,貢保加似乎并不感興趣。我曾經開玩笑地問他為什麼不留在拉薩,他回答說:“拉薩是喝酒的地方而不是做學問的地方。”因為拉薩的生活節奏慢,所以忙慣了的他似乎很難適應那樣的安逸氣氛。其實,作為一個藏醫,尤其是已經接受了藏族最高級教育的藏族醫生,貢保加不僅藏醫的理論高超,他的醫學理論也吸收了傳統的中醫甚至是西醫診病和治療的精華。對于藏藥,貢保加只要一提起就是滿臉的自豪:全國只有西藏是沒有污染的地區,所以傳統藏藥還保留著很好的療效。其實,藏醫的用藥比中醫更加寬泛,大約有一千兩百多種,不僅有我們常見的冬蟲夏草、紅景天,像青金石和紅珊瑚也是制藥的原料。藏醫藥最注重就地取材,像野牛血、藏青稞和藏酒曲都是產于藏區的尋常原料。貢保加他們在醫學院學習的時候也像過去的藏醫一樣,不僅學習藏醫理論,更多的是到有草藥的地方去采藥,或者是遍訪藏族民間醫藥大師。貢保加對自己的博士生導師特別尊重,但他常常提起的則是一個在西藏那曲索縣行醫的民間醫生丹松扎巴。丹松扎巴先生雖然沒有特別高的學歷,但他治療風濕病和關節炎的偏方都是獨家的。貢保加特別關注這些秘方的收集,因為他認為作為一個藏族醫生,這是義不容辭的工作。

來北京兩年的貢保加正在逐步習慣北京的生活。現在他住在單位給提供的兩居室住房中,單位每月要為此付出2500元。居室不大,也很簡陋,好在離單位很近。如果從小區最近的門出去,離藏醫院的門口不足300米。每周貢保加要出一次專家門診,其他的日子和同事一起在病房倒班,然后就是看書和寫文章。在生活上,貢保加很多地方還保留著藏區生活的影子,比如喜歡吃面食,不喜歡吃魚和海產品。平時他的愛人和兩個孩子都在甘南家鄉,所以作為男子漢的貢保加很少做飯,也不愛洗碗。一般的時候他就是到離住的地方不遠的小飯館去吃點面條或者家常菜。

貢保加與其他藏族人一樣,他的家已經成為同學和朋友來北京的住宿地和中轉站。雖然已經擁有高級學位,但他依然保留著普通藏族人好客的傳統。他藏醫學院的同學因為愛人在北京治療視網膜脫落已經在他這里住了三次,聯系醫院和迎來送往都是他的任務。對于同學和朋友的到來他似乎也特別高興,因為在藏族人看來家里沒人來是人緣不好的表現。隸屬于藏學研究中心的北京藏醫院有470多人,但真正的藏族醫生只有30多名。在醫院無論是病人還是同事大多講的都是漢語,只有碰到藏族同事或是藏族老鄉才講點藏語。挺有意思的是貢保加的筆記本電腦上很多輸入的文章都是藏語的,他出版的藏醫書籍也是藏語的。藏醫從它一開始就是和藏語的發展聯系在一起的,至今很多藏醫院學習用的唐卡還是幾百年前唐卡的復制品。