通才取勝 追求卓越

張 海

世間的物象往往有這種情況,一個面的光線過于強烈,另一個面將會在對比之下顯得黯淡。如同攝影,鏡頭聚焦處的景物明晰,其它周圍則會虛化而模糊。對人的認識也是如此,大概因為剛田在篆刻創作方面獲得的榮譽太多太多,以致人們在心目中把他定格在篆刻家的位置上,而較少論及他的書法創作和理論研究,盡管他不斷參加各種創作評審或理論研討。這不能不影響世人對剛田的整體認識。

孫其峰先生在剛田第二本篆刻作品集的序言中有一段極其中肯的話:“剛田固然是一位有多方面成就的治藝者,但在我的印象里,他首先還是一位篆刻家,其次才是印論家和書法家。由于他對印史、印論的精通,導致他治印水平的高超。同時也正因他治印實踐的豐富和深入,又促使他在印論上取得新的成就,當然他的書法成就也在起著與印藝相互生發、相得益彰的作用。”這段話指出了剛田治印、作書及理論研究三者之間相互生發的辯證關系:實踐深化了理論認識,理論認識反轉指導實踐;書法增益篆刻的筆墨情趣,篆刻增益書法的金石意味,三者形成相互支撐的鼎立三足,共同構成剛田的立體形象。

近十幾年來,剛田有關研究書法篆刻的文章常常發表于專業報刊,以其樸實無華的文風及言之有物的內容為書界同仁所注目。剛田是一位創作實踐者,他對書法理論的研究是立足于實踐基礎上的,所以他的研究不是空泛的而是充實的;剛田勤于讀書,敏于思考,所以他的研究又不是膚淺的,而是深刻的。如他多年前的一篇論文《論篆刻創作觀念的遷徙》,把篆刻藝術發展過程分為三個階段,對三個階段的創作方法、作品形式、創作理念、作者隊伍進行分析與比較,從歷史的角度揭示了篆刻創作觀念的必然走向,顯示出他治學的能力。后來他又發表了許多論文,研究日益廣泛。在許多文章中,他對過去的“定論”和人們習慣的“公論”發出質疑,提出了新穎獨到的觀點。雖曾受到不同程度的非議,但隨著時間的推移,這些觀點漸漸被書界同道接受,更足以證明他研究的創見性。近年來,他的《石魚齋論書信札》《石魚齋印話》《寬齋讀書筆記》等系列文章相繼問世,一篇一題,一題一議。從表面上看,這些文章似乎既少考證,又少妙想,但實質卻是創作思考的真知灼見,絲絲入扣,鞭辟入里,使讀者大獲收益。這樣每年不緊不慢地發表十余萬字,如今他的案頭已積稿盈尺。

現在,剛田拿出了他書法集的作品,我瀏覽之后,那種吃驚、興奮的心情,與孫其峰先生看到剛田第二本篆刻集的作品時有許多相似之處。這里展現的不僅是多姿多彩的藝術世界,也透露著深刻的理性思考,尤其當你先行讀過剛田的書論文章和篆刻作品。學與思,知與行,理論在創作中的張揚,創作對理論的實證,以及他一以貫之的美學思想,均得到充分的表現。

總的看來,如果以書法藝術的文人意味、金石氣息和美術趣味去觀照剛田的書作,可以說其長處在于筆下行間所反映出的金石書卷之氣,而相對少一些美術性的趣味。他追求的不是那種粗頭亂服式的野趣之美,而是表現出“碩人頎頎”的落落大方之美。他對于藝術,不是如今所說的“玩書法”,而是如古人所說的“敬事”二字。他的作品追求外在的靜感與內在的動勢,似乎不激不厲,卻是“造險”和“救險”的組合。雍容大度的儀表蘊含著睿智的謀略,有條不紊的旋律回蕩著高度統一,反映出他極強的創造能力。

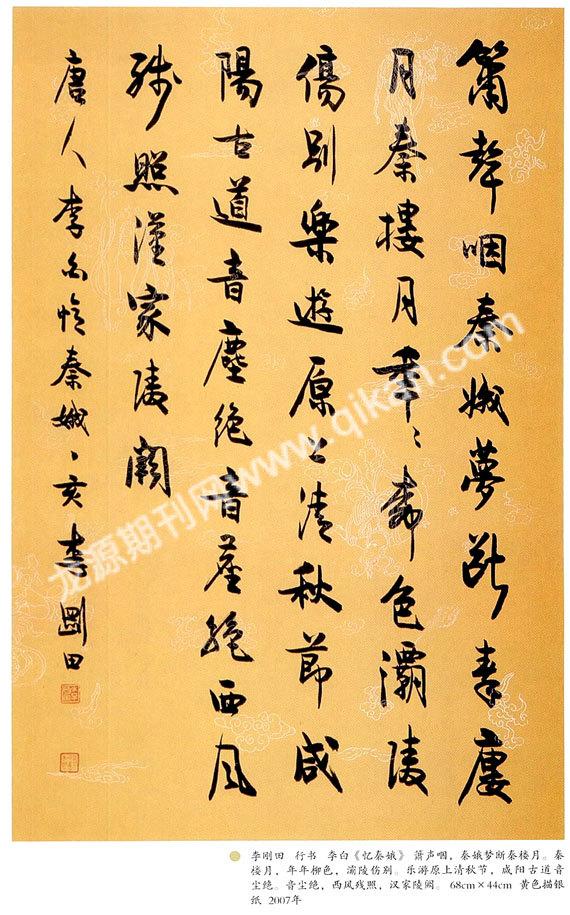

剛田的隸書獨具風格,這在河南的大氛圍中是很不容易的。因為隸書是河南書家的強項,幾位在當今書壇具有影響的書家,無不擅長隸書且各備一體。剛田避開別人的路子,在張遷、鮮于璜、禮器、曹全諸碑中尋覓所需,于孔彪碑得力尤多。由于他對漢碑的研習廣泛而又深入,漢碑的字法結構能諳熟于心,所以他的隸書結構直承漢人,筆端純正而無后世夾雜,得漢人醇古氣息。但在用筆上他沒有止于漢碑斑駁的石面上,而是深究漢人簡牘,借鑒清人墨跡,體味古人下筆的自然之態,跳出石刻而表現毛筆運行的豐富變化。他的隸書用筆穩健中見恣肆,最終形成看似平淡,寞則變化多端,看似穩實,實則宕逸飛動的風格。特別是近期的隸書,又平添出幾分老辣與樸茂。

篆書本來就是剛田的強項,他通曉漢印文字,對于漢碑額及諸多古器物文字均有深入的研究。就他的小篆而言,用筆本多靈動隨意,加之露鋒落筆,更覺灑脫不拘。如果說趙之謙的魏碑筆法是構成其篆書特色的重要組成部分,剛田借鑒秦、戰國簡帛書的露鋒落筆也是具有同等意義的創造,強化了恣情任性的意味。但他的線質沉穩且多方意,仍將動與靜定位在一個適當的度上。字法上,他吸收了許多印章布字的技巧,善于運用排疊,重視疏密變化的對比之美,寓機巧于嫻熟之中,與他的筆法和諧地構成屬于他的風格。篆書創作中結構的裝飾之美與表現的自然意味是一對難以協調的矛盾,在剛田所寫的金文、小篆、簡牘篆書之中,結構美而不妍,用筆樸而不肆,使之得到和諧統一。我們看他最近以戰國楚簡帛書為基礎的一批篆書創作,他將楚篆奇詭多變的字形以豐富的,不乏草情隸意的筆觸去自然表現,從而創造出一種奇古而又生動的篆書藝術,使人耳目一新。

比較而言,剛田于楷書用功最勤,雖屢經改體,均有其揚棄中的保存,實屬多年積淀的產物。楷書創作之難,一方面在于要有大量的臨池積累。只有“運用盡于精熟,規矩諳于胸襟”,才能“瀟灑流落,翰逸神飛”,而如今能下此寂寞功夫者鮮矣;另一方面一成不變地去寫顏、柳、歐、趙某一體,或株守于歷代某一名碑帖,也失去了書法創作的本質意義。剛田的楷書能在“心不厭精,手不忘熟”之中貫通融會而獨樹一格,可謂難能可貴。他所臨的《元略墓志》《元騰墓志》,名日臨,實際是以古人為憑借的新創作。他以二王帖派用筆之法去寫北魏墓志體的結構,得結構欹側與筆觸飛動結合之妙,“真以點畫為形質,使轉為情性”。剛田所書之楷可謂以碑的結構為形質,而以帖的使轉見情性。其筆勢開張,內斂外放,點畫纖稱有致,氣韻剛柔相濟,與他的篆、隸每有相通處,呈現出強烈的個性。

他的行草書取法頗廣,總體風格卻是他的楷書的行草化,雖然其中不乏對二王帖派一路的融合。他曾對宋人的行書下過許多功夫,如米南宮、黃庭堅、薛紹彭等,同時他對近代碑學興起后的大家如何紹基、康有為、于右任、張大干、胡小石等的行書也曾深入研究,從前輩的用筆特點及結字造型之勢態中得到創作的啟示。細看他的行書,可以體味到其中既有廣泛的包容,又能斐然自立,在結構上北碑之側與隸法之平能無間融合。用筆不避側險,以求骨力峻拔之勢,很有自家特色。

觀其書,再聯系其篆刻與書論,可發現其中有一種語焉不清卻一以貫之的軸線。剛田的書、印之作并無意于求個性,在當前創作重表現、重形式的激流之中,他并不刻意追求形式上的新奇眩目,也無意一味求筆墨宣泄以動人心魄。獨立看去,他的作品并無大的新奇之處,但當我們把剛田的作品置于這個時代的大背景之中去考察,在與當代書家的比較之中,他的創作個性一下子就凸現了出來。其“無奇之處”正是他異于時人之“奇”,他不去悖離傳統另起爐灶,而是努力在傳統之中找到弘揚自我的基礎。如他的作品中選入了為數不少的臨書之作,實際其中有著頑強的自我表現。其臨書之作是站在自我的角度,站在時代的立場上對古人重新解讀和重新塑造。

剛田能在三個領域都取得實實在在的成就,而且都站在該領域的前沿,誠屬不易,稱他通才也絕不夸張。在我看來,凡屬通才,似乎都具備這樣一種品質:善于綜合度量自身的各項素質,各種條件,并能從整體的高度加以把握,由“博”而“專”,為“專”而“博”。在廣闊的基礎上構筑自己成就的金字塔,使之高聳入云。很顯然,處于金字塔之顛的,永遠只可能是一塊“石頭”,其它必須處在鋪墊的位置。對于通才來說,必須有其追求的終極目標,才可能使“博”服務于“專”,而不是在求“博”上虛擲精力,然而這恰恰是許多博求者終究未成為通才的原因。剛田的成功,即在于他能較早地選定目標,他在輾轉求索之中,終于確定書法為其事業之所在。而當他在書法上舉步維艱時,又把重心偏向篆刻一邊,明智地選定篆刻為突破口。為了取得篆刻的突破,他精研書法與理論,終于以三者相互生發贏得社會認可,一舉成為當代最優秀的中年篆刻家之一。與此同時,他在書法和理論研究也都取得了相應的位置。

剛田正值盛年,正在不斷探求,不斷自我完善的過程之中。在當代藝術發展相互競爭的環境之中,擺在剛田面前出現的突出問題,是思考與解決“博”與“專”的矛盾。進一步使自己的主導面突出,是他面臨的課題。凝視著剛田的成就,回顧他走過的歷程,使我愈加相信卓越者必待逆境的熔鑄。卓越者之所以卓越,關鍵是他自身的素質。處逆境而不餒,臨羞辱而不驚,選定目標,抱定信念,孜孜不倦地追求,必將在日有所得中漸入佳境。