新帖學價值范式的確立

姜壽田

張旭光,字散云,1955年10月出生,河北安新縣人。現任中國美術家協會分黨組成員、副秘書長,中國書法家協會草書委員會副主任、硬筆書法委員會主任。北京大學書法研究所客座教授,中國美術館藝術委員會委員。自1988年先后在中國美術館舉辦個人作品展,在中央電視臺舉辦講座,赴日交流講學;作品多次入選國展、中青展、名家精品展等重大展覽,收入《中國著名書法家精品集》《中國當代美術全集?書法卷》等多部大型書法集;在曲阜、岳陽樓等多處勒石刻碑;作品被中南海、中國美術館、軍事博物館和日本、韓國以及歐美國家收藏。出版專著有《楷書》《行書》教材,《現代書法字庫?張旭光卷》等。先后擔任中國書法蘭亭獎、八屆國展、首屆青年展等重大評審活動評委會副主任,負責組織和評審工作。

在當代帖學轉換中,張旭光無疑是一個開風氣之先的人物。他以自身對二王帖學的深入研悟和卓犖實踐將當代帖學的實踐與認識水平推到一個新的境地。有理由認為,當代書法的歷史性演進在很大程度上已取決于帖學在當代的進展,這也同時使得帖學復興面臨著一個自清代碑學以來難得的書史機遇。

清代的籠罩性影響,使得整個近現代書法史都處于碑學的整體籠罩之下,碑學對帖學的貶抑使人們形成一個帖學失效的集體無意識,似乎帖學只能是碑學的附庸,只能在碑學的范式內提供有限的資源,而任何帖學獨立范式的重建都會被視作復古的企圖,這種深層心理牢固地支配著現當代書家,造成一種偏狹心理,以至在當代某些書家心底,帖學仍是保守的象征,因而提倡帖學就是對創新和多元主義的背叛,似乎多元主義與激進主義等同,只有碑學和民間化價值取向才符合創新與多元主義的題旨。

這當然不能不說是對帖學歷史的誤讀。事實上,帖學的衰敗并不是由帖學自身造成的,碑學所強加給帖學的種種罪責并不能由帖學本身負責。有理由相信,如果不是趙、董對帖學的誤讀,抑或不是清人入主中原,打斷了晚明帖學復興的啟蒙主義思潮,以程朱理學取代心學,強化書法領域的理學統治,并以趙、董作為官方帖學的最高范式,最終消解了以王鐸、倪元璐、黃道周、傅山為代表的明末清初表現主義帖學,帖學自身無疑將繼魏晉二王之后又臻至一新的高峰,而整個近現代帖學史也將重寫,同時,清代碑學取代帖學的歷史也將重寫。

從這樣一種歷史譜系的重讀,我們對帖學的認識將會獲得一個長時段的新的歷史眼光。同時也將會使我們從碑學范式的即時性釋讀中走出。畢竟碑學的歷史是非常短的,從乾嘉至當代,也只有200年歷史。我們為何不能走出碑學的遮蔽誤讀而開創新的帖學視野呢?難道帖學將被裁定永遠處于被支配的歷史地位嗎?

碑學的歷史已然作出否定性回答。碑學的危機正是依靠帖學得以化解。當碑學由于鄧石如、陶濬宣、李瑞清、曾熙等的片面化強調而以北碑為唯一正宗,從而導致帖學全面衰微,以至京朝士大夫皆不諳行書,連書信都施以正楷之際,恰恰是帖學的重新引入碑學,才得以挽碑學危機狂瀾于既倒。何紹基、趙之謙、沈曾植、康有為、吳昌碩、于右任走的無不是碑帖結合之路。碑學以極端性立身,而以圓融性求得變通。清末民初以降,以北碑為唯一正宗的碑學觀念已被降解,碑帖融合成書家的普遍選擇。

20世紀80年代以來,碑帖對立的觀念愈加淡化,但不容回避的是,后碑學所導致的民間化書法取向和風格至上的唯意志主義風氣的光大遍至,使傾向于視覺造型的碑學相比于帖學仍處于壓倒的優勢,從而也使得帖學仍處于邊緣化地位。在書壇風格主義處于鼎盛時期,造型取代筆法成為當代書法價值的中心,這在很大程度上造成書法的空心化。風格的泛濫導致當代書法無力在有難度的書法史這一層面確立自身的價值,以至有論者不無深刻地指出,當代書法是一個無法的時代,而典型標志就是筆法的淪喪。

而這一切無疑與近現代以來長期對帖學的漠視和貶抑有關。對帖學的忽視導致當代書法的平面化延展,無力將當代書法提升到超越性層面,也正是在這一書法背景下,反思碑學與重估碑學價值便構成當代書法的學理化轉換。有理由相信,這與權利話語的遞交無關,而是當代書法史的本體自律,即使有很多書家對此懷有歧解也罷。

張旭光的帖學實踐與帖學倡導,顯示出當代帖學向經典回歸的努力,但這種回歸并不是保守主義的,而是在沉入經典和文化認同的基礎上,在更宏大的書史維度上謀求當代書法的價值坐標。就如他所言,沒有文化的書法永遠不是書法,這種書法的人文主義關懷是在當代書法的大眾化喧囂中久已喪失的。

我認為在當代帖學轉換中有三種帖學解經模式并存。一種是以學院化形式視覺分析與民間書法結合模式;另一種是以單元訓練和寫實臨摹為主旨的帖學模式;再一種是以傳統筆法破譯為旨歸的帖學模式。這三種帖學解讀模式皆對當代帖學的創新具有開拓意義,并對新帖學的建構具有推動性作用,但問題在于,這三種帖學解讀模式皆過于關注帖學本身,而沒有將帖學創作主體與當代書法審美精神建構相整合。張旭光寫意帖學觀念的提出和新帖學釋讀模式的出現為當代帖學的轉換建立起一個生長點。

張旭光是當代書壇以入古著稱的人物。對二王書法的深入研悟,給他帶來雙重命運。一是對魏晉二王的深入洞悉、把握使他具有傲人的資本,但同時緊接下來又使其面臨巨大的創作壓力。帖學的經典范式籠罩使任何一個想在帖學領域獲得創造性表現的書家都無法不感到沉重。但帖學歷史表明,帖學除去維持書史發展動力的核心價值外,其創造性價值始終表現在自身的不斷超越性建構中。

無論如何,張旭光寫意帖學的提出和倡導都使他建立起一個價值坐標。這個坐標的當代意義雖然還有待歷史的檢驗,但就個體價值而言,卻使他擁有了與現當代帖學大家迥然不同的審美取向和書史基點,并進而產生了強烈的當代史效應。張旭光的卓犖之處在于,他始終以開放的書史立場來審視二王帖學,他沒有以復古主義和保守主義的心態來認識與把握二王帖學,而是力圖將二王帖學與當代主體精神結合起來,并表現出博大、雄渾、浪漫的漢唐氣象,因而晉唐一體化成為他帖學實踐的一種內在追求,同時,將帖學與當代審美精神結合,將現代美學的構成、情感表現融入帖學也成為他寫意帖學的一個主旨。

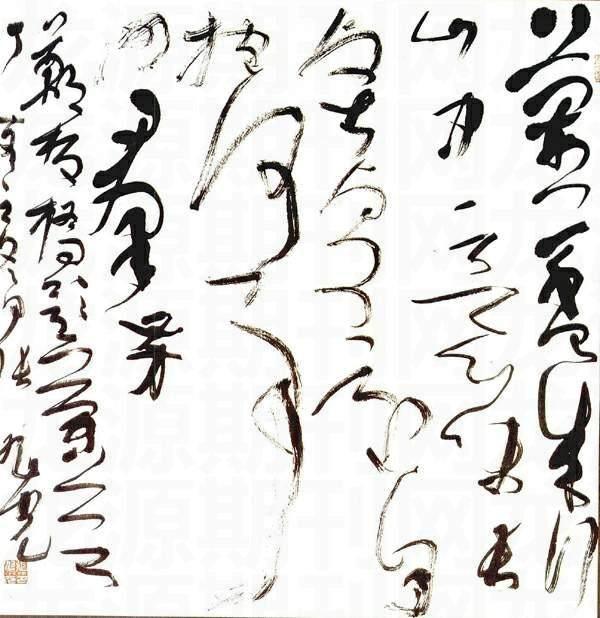

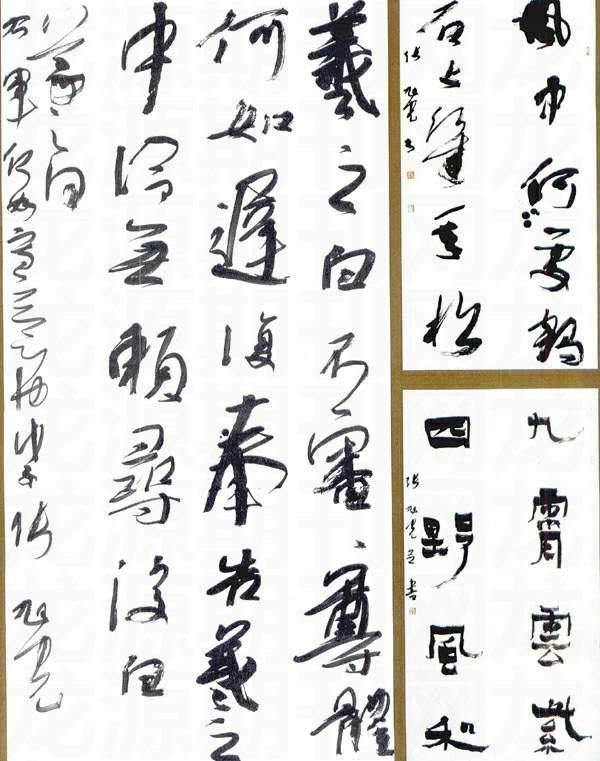

張旭光帖學以《圣教序》為基,融合王羲之手札及《伯遠帖》,王獻之今草,并擷取漢碑顏魯公雄渾博大氣象,將韻與勢,神與意有機融合,同時又羼入今人林散之、白蕉、徐悲鴻筆意,尤其在水墨化用和線條的營構上更具創造性。他的線條具有強烈的塑造感,他在對二王絞轉筆法深入理解把握的基礎上通過對水墨的運用控制使其線條的營構具有了二維空間感,這是為一般習帖者所不及的。在對《圣教序》深入研悟的基礎上他還提出了二王書法的結構閉合性規律,雖然他沒有公開闡釋他發現的這一二王書法結體規律,但這無疑與王羲之內擫(漢典網查部首可找到此字)筆法有關。相對而言王羲之的內擫筆法的“閉”,王獻之外拓筆法則是“開”,他的開張結構,融入雄渾外拓的結構與筆勢,將王獻之草書的長線條化入二王手札,皆表明他力圖在王羲之閉合性內擫結構中,融入外拓筆意,以求得寫意帖學精神的發揮。張旭光正是沿此以進,建立起雄渾的具有強烈主體表現性的新帖學書風。這種表現主義帖學為當代帖學建立起主體性結構,使當代帖學能夠在新的審美精神感召下,融入當代人文風范與審美節奏。一切歷史都是當代史,帖學的價值也始終體現在它的挑戰與突破機制上,書法史上真正意義上的帖學大師如懷素、米芾、王鐸無不是在逆向的反叛式繼承中完成了對二王帖學的偉大傳承與超越,而趙孟頫、董其昌則因其始終將二王帖學視作膜拜的對象,以至最終斷送了帖學。

當代新帖學的出現,標志著當代帖學的全面復興,同時也表明,繼近現代帖學的歷史低潮和碑學的強勢籠罩后,當代帖學開始走出歷史低谷。當代書法的存在危機表明復興帖學是當代書法走出困境謀求歷史超越發展的必然途徑,同時帖學的多元化實踐也表明當代帖學不是對二王帖學的簡單繼承,而是整合性的多方維的歷史超越。在當代帖學的整體價值轉換中,張旭光的帖學實踐價值無疑將隨著當代書史的推進愈益顯示出來。(責編:寧人)