村莊傳統:理解中國鄉村社會性質的一個視角

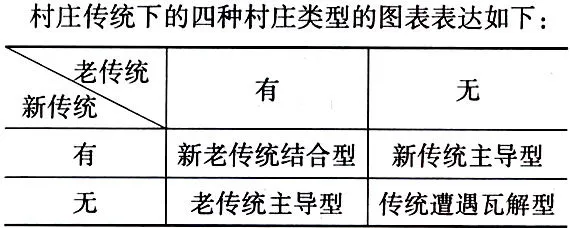

內容提要 以村落傳統為標識,至少可以展現出四種村莊類型:老傳統主導的村莊類型、新傳統主導的村莊類型、新老傳統相結合的村莊類型以及沒有傳統(村落傳統遭遇瓦解)的村莊類型。村莊傳統作為區域比較研究的一個維度,賦予了村落研究以理解當下的中國鄉村社會性質的意義,同時還為區域比較研究引入了歷史的視野,從而有可能改變區域比較研究的平面化的傾向。

關鍵詞 村莊傳統;村莊類型;村落研究;區域比較;

[中圖分類號]C912.82 [文獻標識碼]A [文章編號]0447-662X(2008)01-0183-08

一、相關研究及問題的提出

當前,國內學界對于村莊傳統的討論,其旨意主要有兩個,一是透過對村落傳統的研究,在工業化的背景下,理解都市文明與鄉村文明的互動問題,這一點在近年興起的都市人類學研究中表現得尤為明顯(周大鳴,2001;李培林,2004;藍宇蘊,2005);二是通過研究村落傳統的變遷,來理解大傳統在進入小傳統的過程中,小傳統所展現出來的復雜面向,簡而言之,這種研究的旨趣在于認識傳統——現代關系問題,在關于宗族及地方性規范的研究當中,表現極其突出(王滬寧,1991;錢杭、謝維揚,1995;王銘銘,1997a;肖唐鏢等,2001;吳毅,2002)。前一種研究旨趣基本上在空間上探討大傳統及小傳統的關系問題,從而理解當前的中國鄉村在工業化及城市化的背景下的“村落的終結”問題,而后一種研究旨趣則往往借用長時段的村落變遷的考察,來理解“傳統的再造”或者說“傳統的現代轉型”問題。也就是說,由于當前的中國鄉村的大傳統與小傳統具有現代化的背景,使得原來的主要的空間概念上的大傳統與小傳統,具有了時間上的傳統——現代的意義(大傳統往往被認為是現代的,小傳統則往往被認為是傳統的),論者在考察這兩者之間的關系時,便容易陷入把空間問題時間化或者把時間問題空間化的困境,即或者把某一地區的鄉村性質看成是另一地區的鄉村社會的過去或者將來,或者把歷史上某一時段的農村對接為現在某一地區的農村。如此,很難對當下的中國鄉村有一個清晰的認識,既便是有劃分村落類型的旨趣,也往往因為這種時空關系的錯亂,難以把握中國鄉村社會的性質。

從村莊傳統的視角切入考察村莊社會性質,至少有兩個問題還有待于進一步討論:第一,在區域差別極大的中國鄉村,認識中國鄉村的前提不在于以某一種標準一刀切地把這種差別標識出來——典型的做法是用地理上的差別或者經濟發展水平的標準把中國鄉村分成東、中、西部三種類型的農村——而在于如何用不同的視角介入考察這種差異,也就是說,單向度的考察只能是一個策略,最終應該過渡到對中國鄉村社會的總體認識上;第二,對于村莊傳統本身而言,如果僅僅從抽象意義上的“現代”的對立面來理解,顯然已經很難界定清楚當前中國鄉村社會的“傳統”概貌,傳統社會在維持村莊內生秩序時,借重了家庭的私的力量以及宗族的半公性質的力量(賀雪峰,2006a),甚至整個宋以來的鄉村社會,都在借助宗族的重建來組織鄉村(曹錦清,2006),也就是說,大傳統與小傳統是相互重合的。但是,在近代以來的現代化過程中,上層社會的大傳統已慢慢改變,國家政權建設、階級話語的構建、啟蒙話語以及現代法律以及物質性的公共品以及個人流動構成為現代性對傳統社會的影響的幾個方面(賀雪峰,2006b),甚至形成了黃宗智所言的“現代傳統”(黃宗智,2005)。由此,村莊傳統本身就至少有兩種相互區別的儒家老傳統以及現代性嵌入之后的新傳統。對于這兩個問題的關注,構成為本文討論的前提,也構成為對之前相關研究的反思及延伸。

研究當下的中國鄉村社會的一個背景是市場經濟已經深深地嵌入了村落社會,它對當下的中國農村至少帶來兩個顯而易見的影響,一是與分田到戶的政策實踐相聯系,中國鄉村產生了小農經濟與村社集體經濟的分化;二是城鄉之間的人口流動,根本上改變了傳統的“土地束縛下的中國”的鄉村狀況,理想的空間位置上的大傳統(城市文明)與小傳統(鄉村文明)已經在鄉村社會中融合。在村莊傳統的視野之下,理解市場經濟背景下的中國鄉村社會的性質,可以兼顧村莊性質的區域差別(不同地區的鄉村社會的不同性質)以及村莊性質在時間系列上的分布狀況(村莊社會中不同時期的傳統在市場經濟嵌入的當下的存在狀況),這種研究策略,可以看成是村落傳統的區域比較研究,其研究的指向在于理解當下的中國鄉村社會性質。

近年來,在華中地區從事鄉村治理研究的一群學者提出了鄉村治理的區域差異比較研究的策略,并具體以農民行動單位為視角,從不同的研究進路中分析比較中國鄉村治理的區域差異,以此來理解當下的中國鄉村社會性質,從而試圖實現農村研究從社區研究到區域比較研究的轉向。

本文所需要解決的問題是,在村莊傳統的視角下,如何認識不同的傳統在不同地區的分布狀況,在此基礎上,是否可以劃分出相應的村落類型,由此與已有的類型劃分相對應,從而對當下的中國鄉村社會性質有一個總體的判斷。本文將在已有的對全國各地的調查經驗基礎上,描述出相應的“理想類型”意義上的村莊類型,并試圖建構理解當下的中國鄉村社會性質的譜系。

二、市場經濟、新老傳統與村莊類型

基于對當前中國鄉村治理狀況的考察,可以發現中國鄉村治理的區域差別極大,背后的鄉村治理的社會基礎也大不相同,構成這種社會基礎之一的村落傳統的差別成為考察中國鄉村治理狀況的一個重要維度,也正是在這種情況下,本文的關于村落傳統視野下的鄉村社會性質的的研究也就有了基礎。先來看看近年來所調查的不同的村莊類型:

肥西縣小井村:小井村是包產到戶的發源地,集體時代一直是當地的先進村,至今仍然保留著集體主義的傳統,其重要的表現便是大公無私的村民小組長維系著村莊的良好秩序。小井村的村莊治理狀況,有兩個相互關聯的特征,一是村民小組作為人民公社制度時代的遺產,已經嵌入了村莊社會之中,成為村民的主要行動單位;二是民風極好,集體主義觀念深入人心,村組干部是典型的“毛式干部”。

客家澗村:澗村處于閩粵贛交界處的客家地區,“一脈宗親”是村莊社會的行為準則,宗族成為村民的基本的行動單位。80年代以來,澗村的宗族活動逐漸顯現出來,呈現出“宗族復興”現象,在宗族管理過程中,已經從長老統治過渡到委員會性質的科層管理,“年輕人”取代了老年人主持宗族事務,體現了宗族的“現代轉型”的特征。而在國家權力高度介入的毛時代,宗族主導的村莊性質仍然明顯,澗村不乏在階級斗爭話語下進行宗族斗爭的案例。

青州前后寨村:前后寨村地處山東半島的青州市,當地經濟發達,是全國農業產業化的典型,全村80%以上的農戶收入主要來源于大棚蔬菜,與此相關的是,當地的政府力量極其強大,農業產業化的推廣即與政府推動離不開,以至于一度成為學界研究“逼民致富”的對象(馬明潔,2000)。并且,當地的村莊認同保留地比較明顯,包產到戶以后,村集體仍然一度保留有占全部土地1/4以上的機動地。而且,村莊內存在一群被村民認為是有權威的人,主持村莊內的紅白理事會、糾紛調解等公共事務,并且成為村民之間經濟來往的中間人。

江漢平原官村:荊門地區的官村,已經成為當前學界描述村莊共同體解體的典型,村民之間的關系已經陷入了“原子化”的境地,無法進行合作,人情往來極端理性化。村內老年人的養老問題比較嚴重,老年人自殺率相當高。在村莊治理方面,黑惡勢力已經介入,是典型的“惡人治村”,村務管理混亂,村級債務極高。

如上所述,這四個不同地域的村莊,展現出了不同的村莊社會性質。在村莊傳統的視角之下,由于各個時期嵌入村莊的大傳統在村落社會中的保留程度不同,以及各個地區的村莊面對大傳統時的應對策略不盡相同,因而,各種傳統在村落社會中的作用也就有了極大的差別,從而以村落傳統為標識,至少可以展現出四種村莊類型:以客家澗村為代表的老傳統主導的村莊類型、以肥西縣小井村為代表的新傳統主導的村莊類型、以青州前后寨村為代表的新老傳統相結合的村莊類型以及以江漢平原官村為代表的沒有傳統(村落傳統遭遇瓦解)的村莊類型。老傳統主導的村落社會,在現代化過程中,對現代性要么具有強大的抵抗能力,要么其村落社會的小傳統(傳統社會的大傳統)具有強大的適應能力,從而完成村落傳統的“現代轉型”。在這種情況下,現代化過程中的現代因子(包括國家政權的介入以及與此相關的民族一國家的意識形態宣傳)往往并不能顛覆利落社會固有的生活規則。新傳統主導的村落社會,其存在的前提條件有兩個,一是可以取代老傳統而主導村莊社會生活。換而言之,國家政權下沉的遺產以及集體主義的意識形態顛覆了傳統社會的儒家傳統及鄉村自治的狀況,并取而代之成為村莊社會的主導力量。二是這種新傳統經受住了近三十年來的市場經濟沖擊,沒有遭到瓦解,或者其本身抵抗住了市場經濟的極端理性的破壞作用,或者恰恰利用集體主義的傳統在市場經濟的發展過程中獲勝。新老傳統之所以能夠結合,并且可以在市場經濟的條件下生存,關鍵在于它們在村莊場域之下有結合的現實的因子,換而言之,無論是老傳統中的因素還是新傳統中的因素,都對村莊秩序的維持有現實的作用,并且,老傳統之所以可以在新傳統的生成過程中保留至今,前提也在于老傳統中也有適合新傳統的因子,或者說,其村莊老傳統并沒有明顯的需要新傳統給予全盤拋棄或者打擊的理由。對于一個沒有村莊傳統(無論是老傳統還是新傳統)的村莊社會而言,解釋的理由或許就在于村莊社會本身沒有形成一個深厚的老傳統,因而,在革命過程中,這種老傳統容易被打碎,但是,打碎老傳統的過程中,盡管在制度及組織層面建立了新傳統的物質載體,集體主義觀念并沒有相應地根植于村落社會中,以至于分田到戶后,一旦這種物質載體解體,僅有的集體主義的傳統也遭到了瓦解。在一個沒有村莊內生秩序的地方,市場經濟本身的“惡”就很容易體現出米,從而走向極端理性化。如此解釋新老傳統在市場經濟過程中的生存狀況,其視角顯然局限于“傳統-現代”的二維框架內,并且,可以把村莊經驗本身抽象出來,剝奪了村莊經驗本身的可能具有的空間意義。現在需要解決的是,這四個村莊經驗所折射出的類型學上的意義對于理解當下的中國鄉村社會性質是否真正具有操作意義。

對于當下的中國鄉村的大規模的調查,可以有兩種視角去看待鄉村社會性質:一種是區域比較的視角,各地的鄉村社會性質差異極大,由此有必要從各地的地理及經濟文化等方面去重新認識當下的中國鄉村社會性質,也就是說,應該打破對“鄉土中國”作為一個整體的想象;一種是歷史比較的視角,由此,用不同的村莊傳統來界定市場經濟背景下的中國鄉村社會性質也就有了基礎。關鍵的問題在于,無論是哪一種視角,其實都離不開對具體的區域或者時間上的考察,因而,以村莊傳統的視角來考察中國鄉村社會,其實是在區域差別的視角下利用村莊傳統的維度來界定當下中國鄉村的復雜面向。在這種理解之下,四個村莊在村落傳統的視角下所代表的村莊類型,也就應該賦予其空間分布上的意義,由此,對于理解當下的中國鄉村社會性質有更加實在的意義。也正是在這個意義上,這種視角還賦予近年來的村落研究認識及理解中國鄉村社會性質的意義。

從現有的對村落社會的研究看,這四種村莊類型在中國鄉村社會的空間分布大致如下:

(一)老傳統主導的村莊類型。中國南方的村落社會基本上都具有這種特點,歷史學上的“華南學派”所關注的往往都是這些村落社會中的傳統及儀式問題。無論是王銘銘所研究的閩南地區的“溪村”(王銘銘,1997b),錢杭等人研究的泰和農村(錢杭、謝維揚,1995),還是周大鳴等人跟蹤研究的潮汕地區的鳳凰村(周大鳴,2006),或者說肖唐鏢等人所做的宗族村莊的村民自治研究中的江西農村(肖唐鏢等,2001),以及近年來興起的客家學研究中的客家農村,都有此種特點。在這些地區的村落社會的研究中,發現了“宗族復興”的現象,以及對傳統的“現代轉型”的討論,并試圖理解村落社會在民族一國家建構過程中的遭遇,從而在“小地方”中理解“大社會”。如此研究取向,顯然不在于理解當下的中國鄉村社會的性質,但是,在區域比較的視角下,他們的研究對象則共同構成了老傳統主導的村落社會的區域分布。另外,從近年來的調查經驗來看,那些具有深厚的歷史文化傳統的農村地區,也同樣可以看成是老傳統主導的村落社會,比如,以“戶族”為標志的關中農村(賀雪峰,2005),以“小親族”作為關鍵詞的魯西南地區農村(申端鋒,2005)。

(二)新傳統主導的村莊類型。幾乎所有的“明星村”及城郊村都具有集體主義的傳統,其典型特征在于集體主義的現代傳統已經取代了儒家理念下的老傳統,并且,這種類型的村落社會的理想狀態是南街村的模式,利用集體主義傳統的優勢在市場競爭中取得優勢,從而成為“市場因素下的‘共產主義小社區’”(劉倩,1997),而那些“內發的村莊”從發生學的意義上看,也與集體主義傳統分不開(陸學藝,2001)。當然,在更多的情況下則是,由于市場經濟的外在影響,使得這些村莊進一步強化了村莊集體的概念,典型的表現是“村籍”觀念的出現,這便是學界有大量研究的“城中村”、“超級村莊”的模式(折曉葉,1997;折曉葉、陳嬰嬰,2000)。這兩種形態的村莊社會之所以具有集體主義的傳統,關鍵之處都在于分田到戶以后,土地的集體所有制事實上規定了村莊集體的存在,而市場經濟及城市化的出現,使得這種制度凸現出來。換而言之,這種村莊類型的出現與這些村莊是市場經濟中的“贏家”離不開①,它們的顯著特點有兩個:集體經濟的強大及人口流入村。由此看來,從目前的研究狀況看來,在區域比較的視角下,新傳統主導的村莊一般在城鄉差別的意義上存在,即那些工業化或者說城市化程度較高的村莊相對于那些農業型村莊來說,集體主義傳統體現得較為明顯。但是,很顯然的,像小井村一樣的農業型村莊,同樣是新傳統主導的村莊類型。可以適當地假設,那些在毛澤東時代長期保持先進村榮譽的村莊,很可能形成集體主義傳統,并成為標志當前村莊社會性質的關鍵詞。

(三)新老傳統結合的村莊類型。至少在前后寨村所在的魯東地區,也即經濟較為發達,且政府極其強大,而村莊共同體仍然保留得較為完好的農業型村莊,明顯地具有這種特點。孫立平等人在對這個地區的地方政府介入村莊進行分析時,認為地方政府用了一個策略,即“正式權力的非正式運作”,這其實反映的是地方性規范與大傳統的結合(孫立平、郭于華,2000)。新老傳統能夠結合,甚至能夠在市場經濟條件下存在,與當地的自然生態條件不可分離。黃宗智在《華北的小農經濟與社會變遷》中提到他所研究的華北地區在1949年以后,灌溉仍然以個別農戶的小型水井為主(黃宗智,2000:53),可見當地的水井文化之深厚。實際上,集體化時代的“隊為基礎”的水井管理以及分田到戶以后的聯戶打井,都是在繼承這種地方性的合作文化,并且,由于這種文化跨越了新老傳統的各個時期,并且仍然適合于市場經濟的今天,故而水井文化盛行的華北的一些農村地區可以實現新老傳統的結合。

(四)村落傳統遭遇瓦解的村莊類型。江漢平原的大部分農村地區都具有這種特點,也即賀雪峰所描述的“缺乏分層與缺失記憶”型的村落社會(賀雪峰,2001)。理想的“現代”鄉村社會是村落傳統已經瓦解,并且被現代性所取代的村莊,但是,這種轉型顯然并沒有在江漢平原的鄉村社會實現,其狀態是村落傳統遭遇瓦解,但現代性并沒有主導村莊社會,村莊社會往往處于失序的狀態。“原子化”作為描述這一村莊類型的關鍵詞,在理解中國鄉村社會的過程中,使用范圍越來越大,閻云翔所研究的東北農村社會,在私生活領域的表現上,同樣具有這種特征(閻云翔,2005)。但是,關鍵不在于“原子化”本身,而在于社區記憶,沒有社區記憶的村莊,就是一個傳統遭遇瓦解的村莊,而在社區記憶足夠強大的村莊,既便人際關系呈現理性化。也可以保持一定程度上的村落共同體,維持村莊秩序。

這四種村莊類型,可以看成是“超越村落社會”或者說“村落的終結”研究取向上的不同的村落類型,在這種研究取向下,他們是處于改革開放以后村落非農化、工業化、城市化過程中的不同時期的村落類型,換而言之,其討論的前提在于“村落的終結是歷史的必然”(劉朝暉,2005:348)。但是,這顯然有將“空間問題時間化”的取向。強調這些村落類型在中國鄉村社會中的空間分布的意義便在于,可以把這些村落研究的成果賦予認識當下的中國鄉村社會性質的意義。也正是在這種區域比較的研究視角下,有可能把這些研究成果結合起來,建構以認識中國鄉村社會性質為指向的村莊類型譜系。

三、村莊傳統及村莊類型研究的譜系

在已有的村落研究中,研究的方法主要有兩種:一是通過對個案村莊的歷史的理解,試圖從村落變遷的建構中展現整個中國農村在現代化進程中的理想圖景;二是通過對某個特定區域的個案村的政治、經濟、文化各方面的理解,結合其在經濟區位上的位置,從而將其建構成中國農村在某個發展階段上的理想類型。兩種方法的根本取向都在于通過村落研究來達到認識中國現代化過程,也即“小地方、大社會”的研究取向,因而,從費孝通早期的社區研究以來,村落研究就沒有停止過對“代表性”問題的討論,也正因為如此,幾乎所有的研究者都在尋求更好地展現中國鄉村社會變遷的理想類型。但是,很顯然,幾乎沒有任何一個村落研究可以達到這個目的,從這個意義上看,將所有這些村落研究都納入“傳統-現代”這個取向之中來理解是有意義的。在理想的狀態下,“通過對村落工業化和城市化鏈條每一個發展環節理想類型的建立,我們就可以在理論上再造當代中國村落變遷的生動而又豐富的全過程”(李培林,2004:12~13)。

但是,這種取向顯然過于理想,幾乎沒有一個個案研究可以宣布它可以代表這個鏈條中的某一個發展環節,換而言之,個案研究與理想類型之間的張力無法消弭。更為重要的是,這種建構的前提在于,中國鄉村的非農化過程是均衡的,已有研究中的任何一個“理想類型”下的村落社會都可以在這個鏈條中找到位置,從而對應于現實的村落社會,換而言之,在這個鏈條之中,可以將當下的中國村落社會囊括其中,實現時空問題的轉化,“時間問題空間化”以及“空問問題時間化”都可以實現。

問題在于,這種前提本來就可能不存在,中國鄉村的區域差別之大,已經不僅僅是發展譜系上的差別,而是中華文化“多元一體”中的共存意義上的差別,把區域差別上的“江村”與“云南三村”看成是發展意義上的差別,其跳躍過于驚險,建立每一個發展環節的理想類型的理論抱負,同樣是在做這驚險的一躍。即便這一跳躍可以完成,認識當下中國農村的“多元一體”狀況同樣必要,如果要界定當下中國鄉村在發展鏈條中處于哪個環節,(如果這一跳躍無法完成,那就得認識清楚中國鄉村社會往哪個方向發展)關鍵的同樣在于認識這種區域差別的具體狀況。由此,反過來說,由于當前的大部分村落研究的取向都在于認識村落變遷過程(背后的關懷是整個中國鄉村社會變遷或者說中國的現代化過程),因而一般都會有村落傳統的視角,在研究策略上,以村落傳統作為研究視角認識當下的中國鄉村社會性質也就可以對接已有的研究成果。

把認識當下的中國鄉村社會性質作為主要指向的村落研究,其關注點顯然就不在于村落變遷本身,而在于認識清楚當下的鄉村社會的不同面向,由此形成了與理論上再造中國村落社會變遷過程的抱負不盡相同的研究進路。透過對村落社會中的不同的面向研究,比如村民自治、糾紛調解、水利供給等研究,在區域比較的視角下,形成對當下的中國鄉村社會性質的判斷,從某種意義上而言,缺少歷史的視野,也即缺少已有的村落研究所具有的村落變遷的視角。但是,村落傳統(變遷)本身就可以成為這種研究的進路之一,也正是在這個意義上,村落傳統的區域比較研究實際上具有雙重視角:歷史比較的視角與區域比較的視角。

因而,在區域比較的研究視角下,村莊傳統可以成為比較研究的一個維度,并且與別的維度連接起來,共同構成區域比較下的村莊類型劃分的譜系。以農民行動單位作為區域比較研究的一個維度,初步可以得出的基本的情況如下表:

區域比較作為一個視角,可以有更多的維度來認識當下的中國鄉村社會性質,在這種情況下,就有可能形成更長的譜系。因為每個維度下的村莊類型的劃分,都對其不同類型的村莊社會性質有特定的界定,在這種情況下,連續譜系越長,村莊社會性質的認識就越深刻,,并且,這種對村莊社會性質的抽象界定,包含了對特定村莊類型背后的政治社會現象的解讀,可以形成對政策實踐在不同類型的村莊社會的反應的預測,也正是在這個意義上,這種村莊類型劃分,就不再僅僅具有“理想類型”的意義,它還具有豐富的現實意義。換而言之,作為以認識中國鄉村社會性質為指向的村莊傳統維度中的村落研究,它所要解決的顯然不是對中國鄉村社會現代化過程的理論呈現,而是對當下的中國鄉村社會狀況的認識。因而,村莊類型就可以包含諸多村莊特征及村治特征,這可以與政策基礎研究的進路結合起來,比如,老傳統主導型的村莊,生育觀念都會比較強,村落糾紛的解決機制主要靠地方性規范解決,水利等公共品的供給比較好或者至少不會失序,靠村莊合作供給;新傳統主導型的村莊,生育觀念一般比較弱,村落糾紛的解決機制一般由正式的機構解決,水利等公共品的供給也比較好,由村莊集體解決;新老傳統結合的村莊的生育觀念仍然比較強,但在國家政策的規范下很少出現違反計劃生育的行為,村落糾紛的解決機制是地方性規范與正式的調解制度的結合(典型的是由地方有權威的人物組成的“糾紛調解委員會”來調解糾紛),水利等公共品的供給也比較好;而傳統遭遇瓦解型的村莊,生育觀念很弱,村落糾紛沒有解決機制,往往靠非正常的手段(比如借助村莊外的黑社會勢力)解決,水利等公共品的供給也比較差。

因而,村莊傳統作為區域差異比較研究的一個維度,其認識中國鄉村社會性質的連續的譜系是這樣的:村莊類型一村治特征一村莊政治社會現象。村莊類型可以與別的維度共同連成一個橫向的關于區域比較下村莊社會性質的譜系,村治特征則可以對應不同的政策實踐(包括別的外來的力量)在村莊社會中的反應,村莊政治社會現象則是與特定的區域性的自然及歷史條件相應的文化特征。

但是,如前所述,村莊傳統作為區域比較的一個維度,其意義顯然還不在于對村莊社會的不同面向的平面化的解讀,還在于透過村莊傳統的認識,使得區域比較研究具有歷史比較的視野,換而言之,作為區域比較的獨特維度的村莊傳統視角下的村落類型劃分,其最重要的意義在于它讓單向度的歷史人類學的村落研究以及功能主義傳統的社區研究具有了勾連的可能,更為重要的是,它還讓“理想類型”與現實的政治社會現象之間產生聯系。也就足在這個意義上,區域比較下的深度的個案研究也就有了學理上的必要,這就如上文所言,區域比較下的以村莊傳統為維度的村落類型研究賦予了已有的村落研究認識理解當下的中國鄉村社會性質的意義。這在另外一個層面上讓構建中國鄉村社會變遷歷史圖景的村落研究與勾勒當下的中國鄉村社會性質的區域比較研究具有了對話的可能,并且相互改造各自的學術品格。

四、結語

村莊傳統作為理解中國鄉村社會性質的一個視角,對于當下的村落研究及區域比較研究而言,其意義有以下幾個方面:

第一,村莊傳統作為區域比較研究的一個維度,賦予了村落研究以理解當下的中國鄉村社會性質的意義。把村莊傳統本身界定在市場經濟條件下的當下的中國鄉村來理解,賦予村莊傳統空間概念,從而也就可能防止在村落研究中把“空間問題時間化”的傾向。

第二,村莊傳統的視角,為區域比較研究引入了歷史的視野,從而有可能改變區域比較研究的平面化的傾向。村莊傳統首先延續了區域比較研究的譜系,與已有的農民行動單位等視角一道成為分析當下中國鄉村社會性質的手段,其意義還在于在村莊傳統的視角下,農民行動單位等“無歷史”的視角被賦予了歷史比較的意義,從而豐富區域比較研究的視野。

第三,村莊傳統本身具有的區域比較以及歷史比較的特質,使得已有的村落研究傳統與區域比較研究對接,在理解中國鄉村社會性質的指向下構成兩種相互融合的研究進路。從這個意義上看,村莊傳統視角的介入,也就客觀上要求深度的個案研究的介入,從學理上看,它有可能實現個案研究與比較研究的對接。

由此,村莊傳統作為一個視角,實際上是對已有村落研究的總結,具有從單純的村落變遷研究轉向理解當下的村莊社會性質研究,從關注現代化過程中的理想類型的追求轉向區域比較研究的學術研究轉向的意義。當然,它更是對今后鄉村社會性質研究的一個啟示,它有可能為村落研究中的歷史比較研究與區域比較研究的融合,深度的個案研究與區域比較研究的結合提供一個可能的進路。

責任編輯:曹