中國藝術(shù)博覽會(huì):更洋還是更本土

楊時(shí)旸

9月19日晚,醒目的“Art Beijing(藝術(shù)北京)”標(biāo)志被掛在北京農(nóng)展館新館入口處。上海藝術(shù)博覽會(huì)國際當(dāng)代藝術(shù)展剛剛結(jié)束不到半月,北京的藝術(shù)博覽會(huì)又開始了。

藝術(shù)博覽會(huì)隨著中國正火的藝術(shù)市場(chǎng),從起步剛剛進(jìn)入幼年,開始面臨成長的迷茫。

“只堅(jiān)持半天就打道回府了”

15年前,董夢(mèng)陽剛剛走出美院的校門和其他同學(xué)一樣懷揣著成為藝術(shù)家的夢(mèng)想。為了解決落戶北京的問題,董夢(mèng)陽權(quán)宜之下先進(jìn)入了中國文化藝術(shù)總公司的展覽部工作。1993年,在他“入錯(cuò)行”后的第二年,他莫名其妙被領(lǐng)導(dǎo)選中,派往廣州籌辦第一屆中國藝術(shù)博覽會(huì),現(xiàn)在北京世紀(jì)壇的銅牌上把1993年的那一次博覽會(huì)歸納為中國藝術(shù)的大事記之一。但是那一屆博覽會(huì)卻是一個(gè)混亂的開端。

90年代初的中國,畫廊數(shù)量基本為零,藝術(shù)市場(chǎng)更是奢談,董夢(mèng)陽自己對(duì)于藝術(shù)博覽會(huì)到底是個(gè)什么也搞不清楚。為了完成任務(wù),他一家一家地到藝術(shù)院校辦講座,再找到藝術(shù)家一個(gè)個(gè)游說,最后湊了三四百人參加了第一屆的博覽會(huì)。當(dāng)時(shí)場(chǎng)面現(xiàn)在想起來他仍然不好意思提及,“那都是藝術(shù)家自己擺攤,畫連框子都沒有,就拿紙條貼上價(jià)格。”董夢(mèng)陽說。

那一次的情況是,如果有人標(biāo)價(jià)五千,最后基本能砍價(jià)到五百成交,惟一一家國外的正規(guī)畫廊誤入歧途的參與進(jìn)來,只堅(jiān)持了半天就打道回府了。

混亂中起步之后董夢(mèng)陽又這樣持續(xù)了七八年,每一屆大致如是。直到2001年,董夢(mèng)陽參觀了國外的成熟博覽會(huì)才知道,正規(guī)的博覽會(huì)應(yīng)該以畫廊為單位,而不是讓藝術(shù)家像個(gè)體戶一樣的隨便支攤子。回到國內(nèi),他發(fā)現(xiàn)西方的畫廊已經(jīng)逐漸來到北京和上海開設(shè)分部,他覺得國內(nèi)藝術(shù)博覽會(huì)的狀況是時(shí)候改變一下了。在提議遭到領(lǐng)導(dǎo)回絕之后,董夢(mèng)陽辭去公職,開始自己籌劃博覽會(huì)。

2004年春天,第一屆中國國際畫廊博覽會(huì)(CIGE)開幕。中國的藝術(shù)博覽會(huì)上第一次出現(xiàn)了以畫廊的方式亮相。雖然能力不及,只有兩三家西方畫廊參加,但這是中國藝術(shù)博覽會(huì)的一次重要轉(zhuǎn)折。從那開始,中國的藝術(shù)博覽會(huì)開始有了策劃性,學(xué)術(shù)包裝、論壇、主題展覽紛紛開始仿效西方的模式一一上馬。

2005年,因?yàn)閮?nèi)部人員矛盾,董夢(mèng)陽離開CIGE另起爐灶創(chuàng)建了“藝術(shù)北京”博覽會(huì),CIGE由另一個(gè)臺(tái)伙王一涵接手。北京的藝術(shù)博覽會(huì)開始走人了競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

隨著中國當(dāng)代藝術(shù)的火爆,畫廊的發(fā)展步入了快車道,藝術(shù)博覽會(huì)在幾年的時(shí)間內(nèi)變化頗快,從混亂開始慢慢進(jìn)步,但是因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)的缺乏,始終沒有質(zhì)的改變。而當(dāng)今年9月5日上海藝術(shù)博覽會(huì)國際當(dāng)代藝術(shù)展開幕之后,人們突然發(fā)現(xiàn),國內(nèi)的博覽會(huì)在剛剛摸索出本土的經(jīng)驗(yàn)之時(shí),又面臨著國際化模式的沖擊。

“我們是藝術(shù)家導(dǎo)向”

剛剛結(jié)束的上海藝術(shù)博覽會(huì)國際當(dāng)代藝術(shù)展(以下簡稱:上海當(dāng)代),是掛靠在傳統(tǒng)的上海藝博會(huì)上的一次博覽會(huì)。雖然在上海舉辦,但實(shí)際上操作團(tuán)隊(duì)四股力量中三股來自國外。其中最重要的策劃人皮埃爾和羅倫左都曾經(jīng)是世界最為頂級(jí)的巴塞爾藝術(shù)博覽會(huì)的組織成員,甚至在他們兩個(gè)人的影響下,巴塞爾才得以成為了世界頂級(jí)博覽會(huì)的標(biāo)桿,而這次,他們把同樣的運(yùn)作方式搬到了中國。

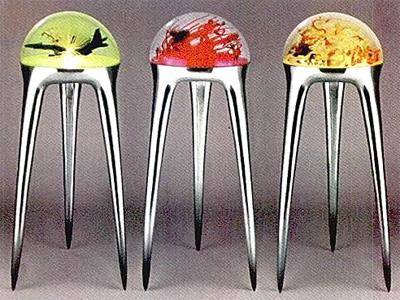

從觀看角度上說,“上海當(dāng)代”比北京的“CIGE”和“藝術(shù)北京”好看,大量的--裝置作品幾乎出現(xiàn)在每一畫廊的展位上,單從視覺上已經(jīng)十分靠近西方的藝術(shù)博覽會(huì)形式。如果仔細(xì)觀察的話,還能發(fā)現(xiàn)另一個(gè)十分不同的細(xì)節(jié)——每一家畫廊的名稱牌的第一行寫著的都是主打藝術(shù)家的名字,下面才是畫廊的名字和國家。而這個(gè)小小的細(xì)節(jié)背后,隱藏著把一個(gè)博覽會(huì)運(yùn)作成功的重要訣竅。

“上海當(dāng)代從操作上是很新的一個(gè)概念。做一個(gè)展會(huì),通常是去找畫廊,把項(xiàng)目告訴他們讓他們報(bào)名,但是這次展會(huì),我們更多是去藝術(shù)學(xué)校、藝術(shù)家工作室。我們是藝術(shù)家導(dǎo)向,先確定想邀請(qǐng)來參展的藝術(shù)家,再去找他們的代理畫廊確保那些畫廊必須帶著這些人的作品來。”皮埃爾這樣解釋自己對(duì)博覽會(huì)的理念。

這樣的理念中隱含著策劃人和畫廊的強(qiáng)弱勢(shì)關(guān)系。“上海當(dāng)代”中無論是特別版塊“驚喜的發(fā)現(xiàn)”“最優(yōu)秀藝術(shù)家”還是普通的畫廊區(qū)域,都能看出策劃人強(qiáng)勢(shì)的痕跡。在西方,皮埃爾和羅倫左也是用自己的強(qiáng)勢(shì)和眼光把巴塞爾打造成為了頂級(jí)博覽會(huì)。他們?cè)趪馐畮啄甑某晒Σ僮鹘?jīng)驗(yàn)贏得了眾多參展畫廊的信任。

而這樣的操作方式在中國自辦的博覽會(huì)上幾乎不可能,無論是董夢(mèng)陽的“藝術(shù)北京”還是王一涵的“CIGE”,對(duì)于畫廊來說,更多的還是出售攤位和服務(wù),畫廊自己挑選作品以應(yīng)對(duì)市場(chǎng),與皮埃爾他們相比,國內(nèi)組織者在控制力上顯得弱勢(shì)。

由于皮埃爾和羅倫左在歐洲豐富的人脈資源,這次參加“上海當(dāng)代”的畫廊大都是西方的作品,那些在北京博覽會(huì)上常見的中國當(dāng)代作品只占了約四分之一,從作品的豐富性上講已遠(yuǎn)超過國內(nèi)博覽會(huì)。

“上海當(dāng)代”的成功源于國外策劃人豐富的經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)勢(shì)的策劃,中國國內(nèi)的博覽會(huì),看到這個(gè)空降兵之后,都感到了競(jìng)爭(zhēng)的激烈。

在中國藝術(shù)博覽會(huì)以正規(guī)的方式走過4年之后,“上海當(dāng)代”空降的西方成熟模式,成為了中國自辦博覽會(huì)的一面鏡子。

亞洲藝術(shù)的“一站式購物”

藝術(shù)博覽會(huì)說到底,是搭建起一個(gè)平臺(tái)把藝術(shù)品展示出來以供買賣,又因?yàn)樗囆g(shù)品還有著展覽的特性,因此藝術(shù)博覽會(huì)又多了另外一層皮膚。但是歸根到底,能否給參加的畫廊和藏家提供更好的交易平臺(tái),才是衡量—個(gè)博覽會(huì)是否成功的關(guān)鍵。

董夢(mèng)陽承認(rèn),“我們總說一個(gè)博覽會(huì)要把學(xué)術(shù)做好,其實(shí)到最后學(xué)術(shù)就是一種包裝——讓買賣顯得更體面一些。”

在第二屆CIGE上,董夢(mèng)陽費(fèi)勁心思請(qǐng)來世界一流畫廊——美國的高古軒,對(duì)方帶著安迪·沃霍的早期作品來到北京,一張A4紙大小的作品標(biāo)價(jià)10萬美金,盡管董夢(mèng)陽為其找來他能想到的所有國內(nèi)藏家,那張作品仍然高懸不動(dòng),無人問津。

“也是從那開始,我覺得不一定非要定位成國際化的博覽會(huì),請(qǐng)西方的畫廊并不太靠譜。還不如踏實(shí)地定位在亞洲。”

董夢(mèng)陽說,他現(xiàn)在的想法是把“藝術(shù)北京”做成針對(duì)亞洲藝術(shù)的“一站式購物”,如果藏家想買西方當(dāng)代作品就去巴塞爾,如果想購買亞洲作品就來“藝術(shù)北京”。

藝術(shù)博覽會(huì)的起源最早可以追溯到17世紀(jì)的法國藝術(shù)沙龍和更早一些的藝術(shù)集市,而真正意義上的當(dāng)代藝術(shù)博覽會(huì)在1967年的科隆已經(jīng)誕生;接下來1970年開始的巴塞爾和80年代興起的“拱之門大展”一起占領(lǐng)了歐美藝術(shù)的山頭。董夢(mèng)陽覺得,這樣的情況下,加之中國藏家極少購買國外作品的習(xí)慣,若一味和歐美的成熟博覽會(huì)爭(zhēng)搶西方資源,結(jié)局并不樂觀。

與董夢(mèng)陽計(jì)劃定位亞洲不同,CIGE的負(fù)責(zé)人王一涵有另外的想法,他說,“我們的資源本來就是在亞洲,但這只是現(xiàn)階段,我們會(huì)逐步增加歐美畫廊的比重,做成國際化的藝術(shù)博覽會(huì)。就像上海當(dāng)代他們以后也會(huì)逐漸增加亞洲畫廊的比重一樣。”

而按照這樣的思路,會(huì)使得這些博覽會(huì)越來越趨同,競(jìng)爭(zhēng)更激烈。“會(huì)越來越像,但是沒有辦法。我覺得中國這么大可以有兩次博覽會(huì),春天北京一個(gè),秋天上海一個(gè)。”王一涵的想法已經(jīng)把“藝術(shù)北京”劃在了競(jìng)爭(zhēng)之外。

選擇定位亞洲還是充滿“未來性”的國際化,是一個(gè)向左走還是向右走的兩難,中國的藝術(shù)博覽會(huì)剛剛走上軌道四五年,與國外動(dòng)輒幾十年的經(jīng)驗(yàn)相比還有著很多的嘗試空間和修正的機(jī)會(huì),但留給中國策展人思考和實(shí)驗(yàn)的時(shí)間已經(jīng)不多了。