從《懷仁集王圣教序》談起

朱杰

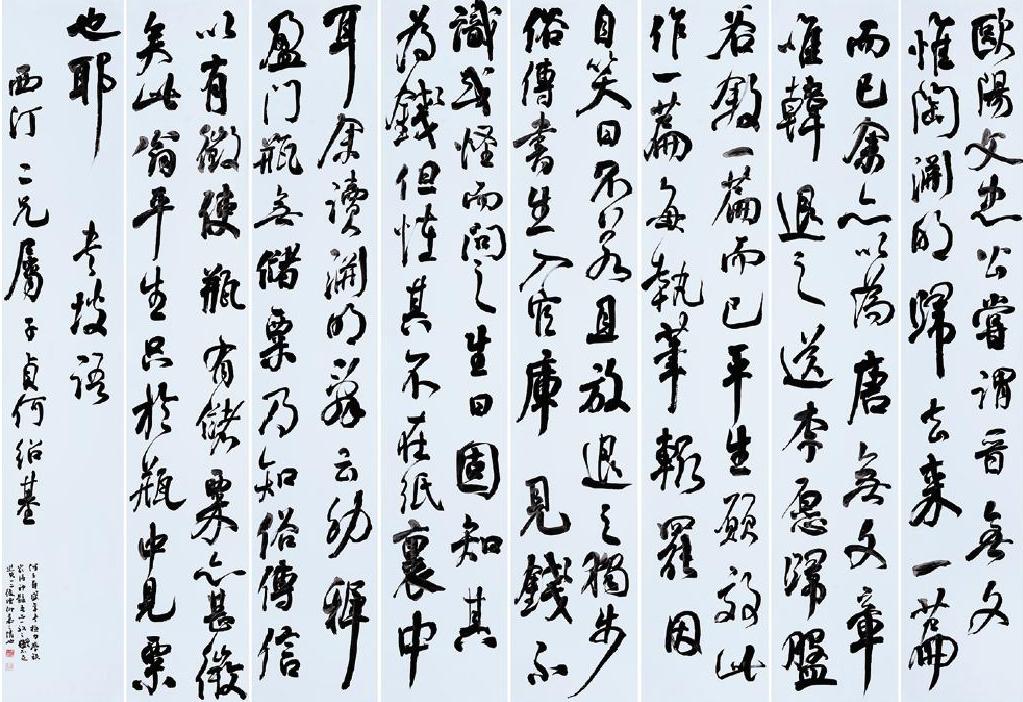

行書取法,自來以二王、魯公為大宗。中唐以前,獨尊羲獻(xiàn)。上起朝堂,下及閭里莫不如是。今文皇《溫泉銘》、敦煌寫本蘭亭俱在,可為斯證。至魯公卓然崛起,易內(nèi)掖為外拓之法,風(fēng)標(biāo)獨具,格局始改觀。然魯公未始不學(xué)二王也。宋四家莫不學(xué)魯公,然亦莫不學(xué)二王。由此觀之,二王實行草書之唯一宗派,其后出皆其流亞。

文皇以帝王之尊,獨崇右軍,親為《晉書》作傳,盡善盡美之說既出,書圣之名千年不易矣。又文皇褒父貶子。史傳二王并稱,實則盡為右軍之天下。千秋書法,行草一途皆歸于此矣。

文皇嘗作《大唐三藏圣教序》,舉國家之力,出內(nèi)府所藏右軍墨跡,敕懷仁于弘福寺集右軍行書千九百余字,累二十五年方就。碑成,學(xué)者即奉為學(xué)二王圭臬,天下風(fēng)從。碑首以七佛飾之,故又稱《七佛圣教序》。

學(xué)二王行草書,《懷仁集王圣教序》不可不學(xué)。然十七帖又不可不學(xué)。閣帖、大觀不可不學(xué)。二王正書諸帖不可不學(xué)。傳本墨跡唐摹諸帖亦尤須重之。何故?魏晉名跡流傳者多為尺牘,尺牘之書多行草相間,出乎天然。懷仁所集只行書一門,一也。又是按碑法綴字,字雖全取右軍,規(guī)制已然屬唐。魏晉之風(fēng),去之遠(yuǎn)矣。故圣教需學(xué),十七帖亦不可不學(xué)。閣帖、大觀雖非盡是二王所書,傳摹失真、真?zhèn)尉墼A亦為學(xué)者指摘。東坡先生、米南宮、黃伯思多有論及。然存帖既多,又多為魏晉一脈,故亦不可不學(xué)。

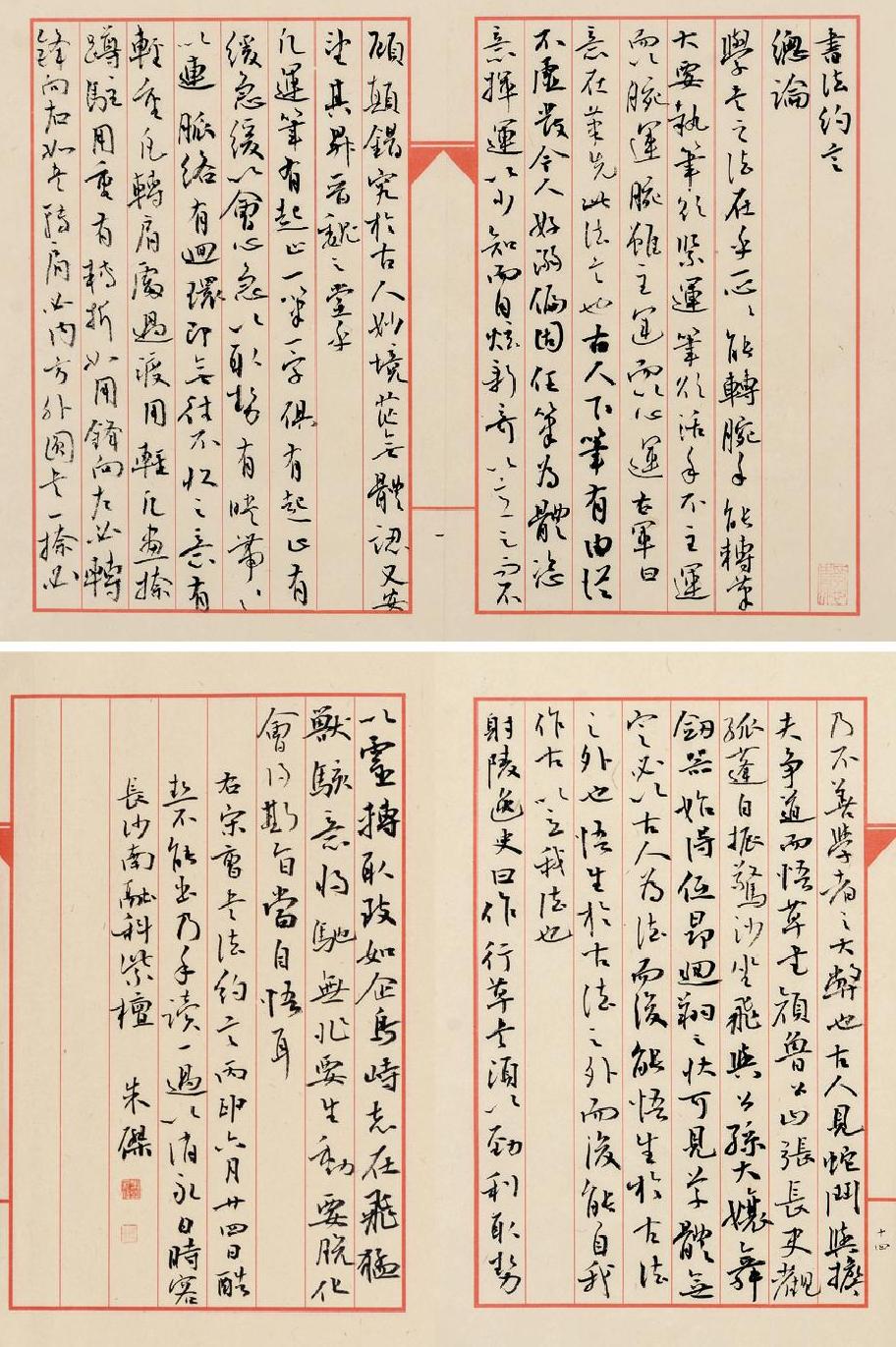

學(xué)書不可偏執(zhí)于一端。東坡先生嘗言,書法之備于正書,溢而為行草。未始有不能正書而為行草也。故二王正書諸帖雖輾轉(zhuǎn)摹勒,然體格猶存,尚可窺其面目,故亦不可不學(xué)。

傳本墨跡雖非真筆,較之刻本遠(yuǎn)勝。開合向背,筆勢流轉(zhuǎn)盡見于此。故宜重之。

宋時翰林學(xué)圣教,斤斤其法,乃致有院體之譏。蓋不學(xué)草書又不學(xué)墨跡故。以唐法為晉法,不亦謬哉。然亦二王墨跡深藏大內(nèi)不可多見,時代壓之,不能高古。

《圣教》雖稱學(xué)王經(jīng)典,以今日之眼光而觀之,亦只右軍行書字匯,唯存體格而已,長期用力,僅可得字法。

書法之法有四:曰筆法,曰字法,曰墨法,曰章法。《圣教》因其刻石之故,已非右軍真面,學(xué)之不免有似是而非之憾。故歷代大家學(xué)王者必學(xué)圣教以求字法,而筆法墨法章法則非廣收博取不能成也。最直接者則取用于二王傳本墨跡如平安、奉橘、喪亂、初月之類。蓋此類雖非右軍真筆,然摹拓精審,所謂毫發(fā)無遺恨者,直是下真一等而已。米南宮嘗言:莫笑癡兒藏蠟紙。蓋唐摹右軍法書宋時已罕,何況今日?故研究二王體系筆法不外取乎此。退而言之,則可參看后世追蹤二王之名家佳作,如永師、歐虞、虔禮、魯公、楊景度、宋四家。再下之則趙、董、文、祝及近人白蕉諸輩。以上諸家,于筆法字法之外,墨法章法亦多有所悟。源流并及,方可探山陰本來面目。

圣教不宜初學(xué)。趙字昂云,書法以用筆為上,而結(jié)字亦須用工。故學(xué)書當(dāng)以筆法為先。吾所課徒,多從楊瘋子韭花帖入而后米南宮,及二王尺牘而后圣教,墨跡與閣帖并舉。竊以為是學(xué)二王之大道。

學(xué)書無一定之法,當(dāng)今科技發(fā)達(dá),數(shù)據(jù)亦層出不窮。好古之士,直接取法秦漢魏晉亦無不可。總之在取法乎上。

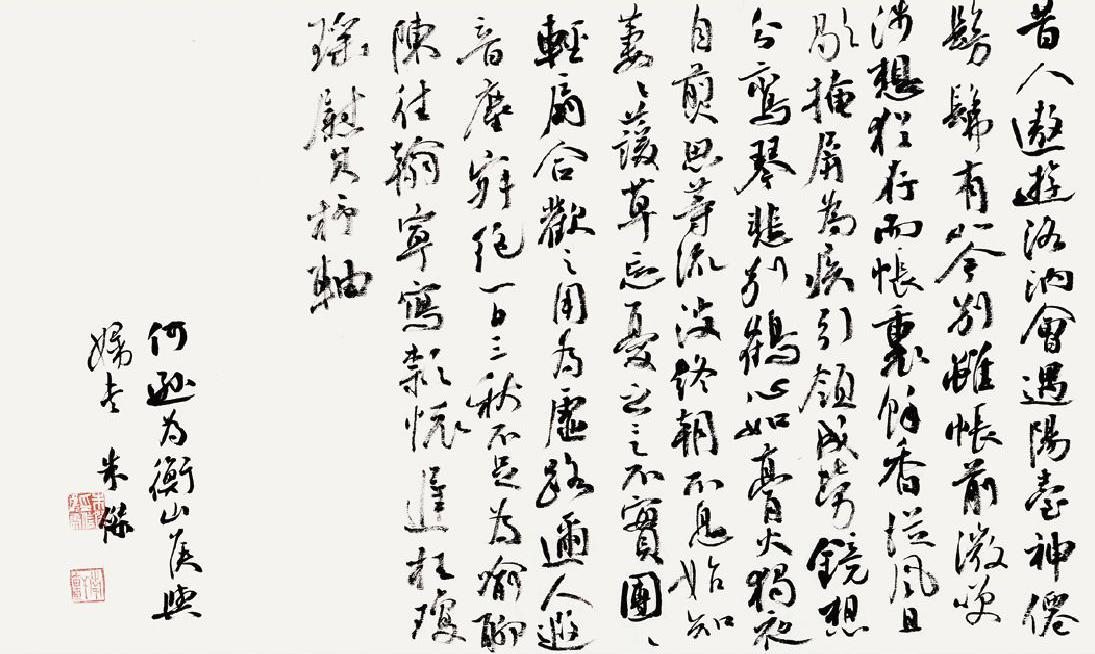

取法之要,在師其心不師其跡。以追跡前賢之各階段取舍及書風(fēng)呈現(xiàn)為上,非徒襲其形貌。優(yōu)孟衣冠,總非真我。若王覺斯八大山人早年俱學(xué)董,亦學(xué)二王,而最終形成風(fēng)格差別極大。其因在于后段分野。王鐸四十以后雖云獨學(xué)羲獻(xiàn),實則以米芾、旭素為宗,又多唐法,其書灑脫厚重,筆勢開張,力可扛鼎。八大則上溯漢魏,晉法偏多,其書蕭散冷逸,風(fēng)標(biāo)獨具。

取法同而選點異,亦可致風(fēng)格差別。便是選點類同,亦可風(fēng)格大殊。何則?個性差異與審美差異也。

學(xué)唐則多厚重。初唐諸家仍是隋法。學(xué)宋易多偏側(cè)。王覺斯兼得之。學(xué)后漢魏晉多淡遠(yuǎn)蕭散,王雅宜、八大得之。有明一代,初則幾無不學(xué)宋四家者,又幾無趙子昂。取法同而面貌異,枝山放曠,衡山溫厚,覺斯雄肆,香光淡遠(yuǎn)。

——郎照玉書法作品欣賞