中國縣域城鄉融合發展水平測度與高質量發展效應分析

摘 要:縣域城鄉融合發展是協同推進新型城鎮化和鄉村振興戰略的重要抓手,對推動高質量發展和實現中國式現代化具有重大意義。本文基于2014—2021年全國620個縣域的數據,詳細測度中國縣域城鄉融合發展水平并實證檢驗其高質量發展效應。研究發現,中國縣域城鄉融合發展水平總體呈現不斷上升趨勢,但各區域間存在一定差異。縣域城鄉要素雙向流動有助于提升全要素生產率,并通過農業生產方式變革和農村產業融合兩條渠道實現。經濟發展水平相對較低和農業產業比重相對較大的地區,縣域城鄉要素雙向流動對全要素生產率的提升作用更強。由縣域城鄉要素雙向流動驅動產生的全要素生產率增長,能夠在一定程度上發揮共同富裕促進效應、基本公共服務質量提升效應和生態環境改善效應。

關鍵詞:縣域城鄉融合發展;指標體系;高質量發展;全要素生產率;中國式現代化

作者簡介:姚毓春,吉林大學中國國有經濟研究中心暨經濟學院教授、博士生導師,吉林大學鄉村振興研究院研究員(長春 130012);夏宇,吉林大學經濟學院博士研究生,通訊作者(長春130012)

基金項目:國家社科基金一般項目“新發展階段縣域城鄉融合發展問題研究”(22BJL068);吉林省社科基金重點項目“堅持城鄉融合發展全面推進吉林鄉村振興研究”(2023Zd1);吉林大學人民政協理論研究中心重點項目“協商治理推進鄉村振興與縣域城鄉融合發展研究”(2021zx02009)

DOI編碼: 10.19667/j.cnki.cn23-1070/c.2025.01.006

引言

黨的二十屆三中全會指出,“城鄉融合發展是中國式現代化的必然要求”①。新中國成立以來,我國城鄉關系經歷了城鄉二元結構形成與固化、城鄉互動發展和城鄉統籌發展后,當前已經步入城鄉融合發展階段。①城鄉融合發展旨在通過構建城鄉平等關系,以功能互補、產業互動、要素互通等手段,促使城鄉居民在收入水平、生活質量、社會福利和精神面貌等方面達到趨同或一致的狀態。因此,城鄉融合發展對破解新時代社會主要矛盾、全面推進鄉村振興和中國式現代化具有重要意義。縣域是城鎮與鄉村緊密銜接、互聯互通的天然載體,也是我國兩千多年封建社會乃至今日的基本治理單元和經濟社會單元,以縣域為載體推進城鄉融合發展具有得天獨厚的條件優勢。2020年12月,習近平總書記在中央農村工作會議上的講話指出:“要把縣域作為城鄉融合發展的重要切入點,推進空間布局、產業發展、基礎設施等縣域統籌,把城鄉關系擺布好處理好,一體設計、一并推進。”②繼2019年中共中央、國務院發布了《關于建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系的意見》后,2021年及后續多份“中央一號”文件均強調要加快縣域城鄉融合發展,縣域城鄉融合發展成為了提升資源配置效率、協調推進新型城鎮化和鄉村振興戰略的重要抓手。

當前,學界關于縣域城鄉融合發展的研究,主要從理論內涵、內在邏輯、實踐路徑和水平測度等方面展開。在理論內涵方面,趙偉佚等從地理學科視角出發,認為縣域城鄉融合發展是以縣域為基本單元,通過各種要素流動和交換,構建的包含經濟、社會、生態、空間等多方面融合的地域系統;③朱玉春等則認為縣域城鄉融合發展的內涵在于實現城鄉經濟共生、居民福祉均等、發展耦合聯動。④在內在邏輯方面,羅必良和耿鵬鵬實證檢驗了縣域城鄉融合發展是改善縣域居民福利水平的有效路徑;⑤夏柱智指出農村人口就近縣域城鎮化有助于推動縣域城鄉融合發展;⑥李海金和戴丹從政治、經濟和文化三大維度深入闡釋了縣域城鄉融合發展的必要性和合理性。⑦在實踐路徑方面,多位學者從城鄉規劃、要素流動、土地制度、體制機制等層面提出了政策建議。⑧在水平測度方面,通過構建指標體系測度省域和市域城鄉融合發展水平的文獻相對較多,而有關縣域的研究則相對較少。張海朋等從經濟發展、社會生活和生態環境三個維度選取指標,測度了環首都地帶66個縣區的城鄉融合發展水平;⑨周德等運用綜合評價法、變異系數法、耦合協調度模型等方法,從要素層面選取了6個維度的指標,對浙江山區26個縣的城鄉融合發展水平進行了評價;⑩張慶東等通過選取經濟、政治、文化、社會、生態和空間六個方面的指標,測度了中國不同區域5個樣本縣的城鄉融合發展水平。①綜上,關于縣域城鄉融合發展的理論分析較多,而水平測度的范圍和實證分析有所不足。高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務,本文通過構建涵蓋620個縣域樣本的評價指標體系,詳細測度中國縣域城鄉融合發展水平并實證檢驗其高質量發展效應,對更好推進縣域城鄉融合發展和中國式現代化具有重要的理論和實踐意義。

本文可能的邊際貢獻有:(1)豐富了關于縣域城鄉融合發展水平測度的研究。現有研究選取的樣本量過少,僅僅局限于某一地區或某一省份,本文選取全國2014—2021年620個縣域的數據作為樣本,比較充分地刻畫出了中國縣域城鄉融合發展水平的整體格局和變化趨勢。(2)拓展了縣域城鄉融合發展的高質量發展效應研究。城鄉要素雙向流動是縣域城鄉融合發展的核心動力,本文實證分析了縣域城鄉要素雙向流動對全要素生產率的影響效果和作用機制,豐富了關于縣域城鄉融合發展的理論認識,為更好推動縣域經濟高質量發展提供了新的思路借鑒。(3)進一步檢驗了縣域城鄉要素雙向流動對全要素生產率影響的異質性表現和經濟后果,對更好發揮縣域城鄉融合發展作用具有重要參考價值。

一、中國縣域城鄉融合發展水平測度

(一)指標體系構建

根據有關學者研究,指標選取主要包含政策依據、理論依據和現實依據三類。②政策依據主要是黨和國家出臺的一系列關于城鄉融合發展及縣域城鄉融合發展的政策文件,理論依據是根據黨的十九大、二十大報告,學界對縣域城鄉融合發展內涵及推進路徑等作出的學理性闡釋,現實依據則是在考慮數據可獲得性和可操作性的基礎上,遴選最能反映政策依據和理論依據的細分指標或替代指標。

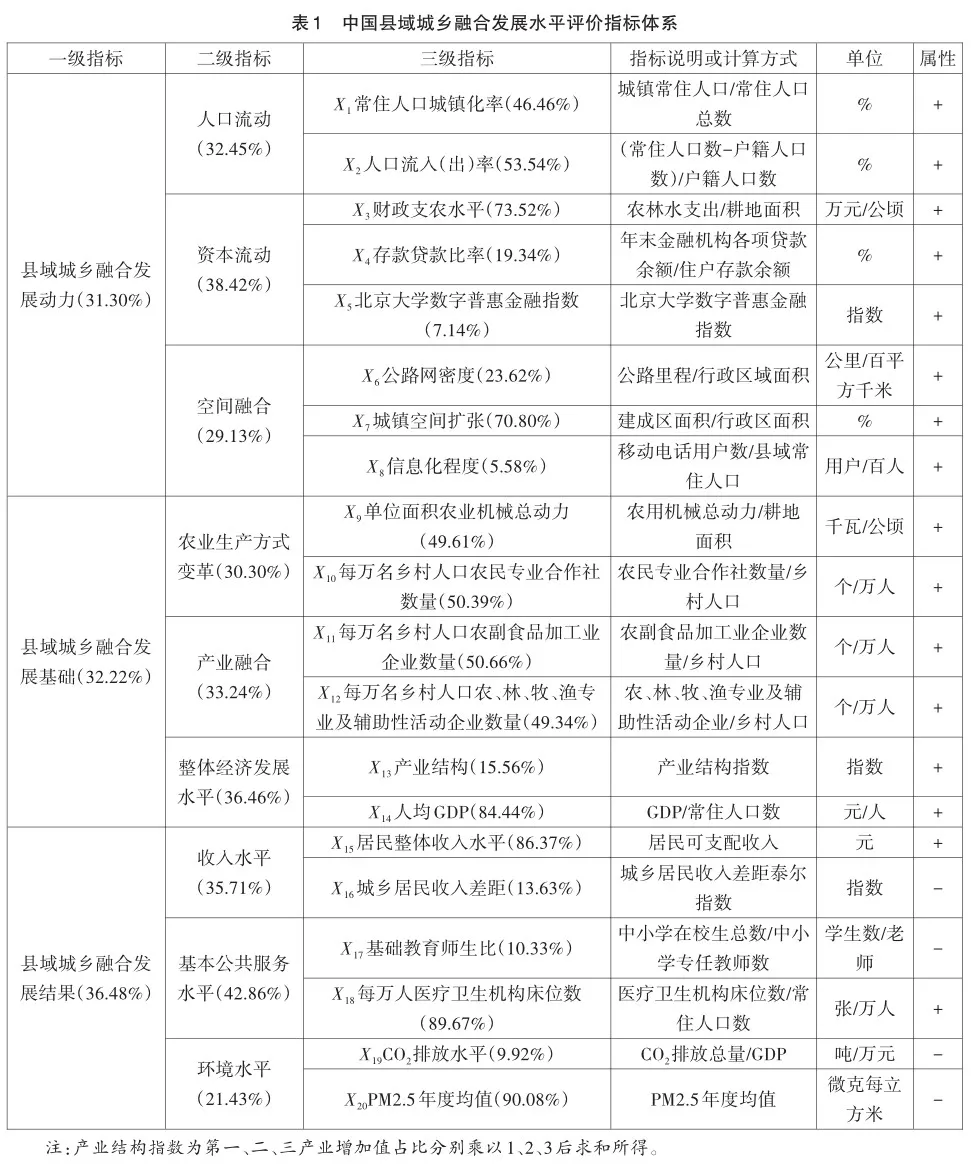

通過梳理指標選取的政策依據,結合學界關于縣域城鄉融合發展內涵的闡釋,參考已有文獻在構建城鄉融合發展指標體系時的典型做法,在具體指標數據可獲取、易操作的基礎上,本文構建了一個由3個一級指標、9個二級指標、20個三級指標構成的中國縣域城鄉融合發展水平評價指標體系(如表1所示)。具體來看,3個一級指標分別是縣域城鄉融合發展的動力、基礎和結果:第一個一級指標城鄉融合發展的動力主要由要素流動構成,作為驅動經濟增長的重要力量,要素雙向流動在推動鄉村產業壯大、鄉村經濟發展和農民增產增收等方面發揮著先導作用,其中最為基本的是勞動和資本要素。此外,空間融合也被歸類為城鄉融合發展的動力之中,原因在于交通基礎設施的完善、城鎮建成區面積的擴張和通訊網絡的便捷,有助于提升縣域城鄉要素之間交互的規模和頻率。第二個一級指標是城鄉融合發展的基礎,該指標主要考量縣域城鄉經濟的發展變化和整體水平,其中農業生產方式變革和鄉村一二三產業融合是考察的側重點,因為這兩者是提升農民收入水平和縮小城鄉發展差距的關鍵。第三個一級指標是城鄉融合發展的結果,也是推動城鄉要素雙向流動、發展鄉村經濟和縣域產業的目的,主要從縣域城鄉居民收入的絕對水平及發展差距、基本公共服務水平和生態環境三個維度來衡量,該指標反映著人民對美好生活的向往和中國式現代化的重要內涵。由城鄉融合發展動力、基礎和結果三大部分構成的指標體系,層次十分鮮明,邏輯依次遞進,能夠較好地反映出政策和理論所意旨的縣域城鄉融合發展內涵。

(二)研究方法

在構建指標體系時,確定科學合理的指標權重,有助于提升縣域城鄉融合發展綜合評價的準確性,以便建立更加有效的監測評估機制和制定更有針對性的政策計劃。參考郭峰等、姬志恒和黃陽華等的做法,①本文使用AHP(層次分析法)—熵值法確定指標權重,這是一種主觀賦權與客觀賦權相結合的方法,它既能克服單獨使用AHP法主觀賦權造成的偏頗,又可以克服傳統熵值法依靠指標觀測值差異性大小確定權重帶來的不合理現象,從而提升了設定指標權重的可靠性和可信度。具體操作方法是先利用熵值法計算出各具體指標對上一層準則層的權重,再通過層次分析法求出各準則層對上層目標的權重,最后求得總指數。最終確定的權重向量如表1括號內所示。

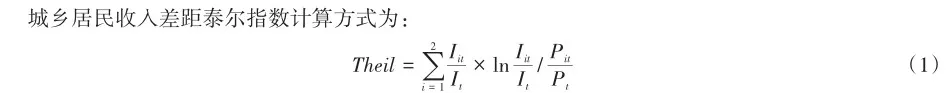

其中,I代表收入,P代表人口,i = 1代表縣域城鎮,i = 2代表縣域鄉村,Iit表示第t年縣域城鎮或者鄉村的總收入,總收入用城鎮或鄉村的人均可支配收入乘以各自的總人口獲得,It表示縣域城鎮和鄉村的總收入之和;Pit表示第t年縣域城鎮或者鄉村的人口數,Pt表示第t年縣域的總人口。泰爾指數不僅考慮了縣域城鄉居民絕對收入水平的變化,還將人口結構的變化包含在內,泰爾指數越大說明城鄉收入差距越大。②

(三)數據來源及說明

鑒于數據的可獲得性,本文選取全國10個省(市、自治區)620個縣(市、區)2014—2021年的數據作為樣本,區主要選擇最近10年內(2014年以后)經過撤縣而設立的區。樣本涵蓋了東、中、西三大區域,東部地區主要包含北京市、河北省、江蘇省和浙江省,中部地區包含吉林省、河南省和安徽省,西部地區主要包含甘肅省、四川省和廣西壯族自治區,樣本總體上具有較好的代表性。樣本數據主要來源于《中國縣域統計年鑒(縣市卷)》、各省市縣歷年統計年鑒、各縣歷年國民經濟和社會發展統計公報、人口普查數據、縣政府官方網站、中經網數據庫、EPS數據庫、國泰安數據庫、北京大學數字普惠金融指數、企查查網站、天眼查網站、達爾豪斯大學大氣成分分析組和Center for Global Environmental Research網站。對于部分缺失的數據,本文采用線性插值法進行補充處理。

(四)測度結果分析

1. 國家層面

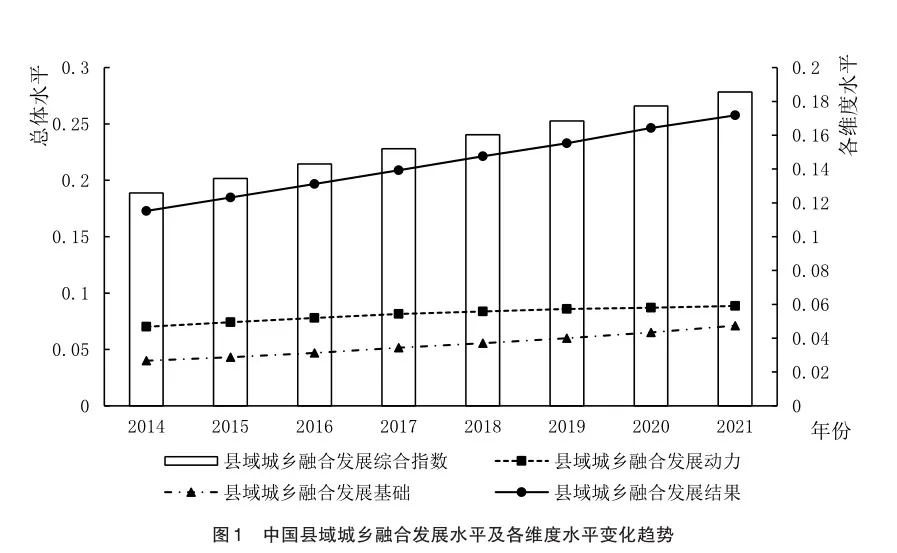

研究發現,樣本期內中國縣域城鄉融合發展水平綜合指數③由2014年的0.189提升至2021年的0.278,如圖1所示,在7年時間內增長了47.09%,年均增長6.73%,發展勢頭十分迅猛。這主要歸結為我國經濟呈現長期穩步增長態勢,也得力于在此期間內我國實施的脫貧攻堅、鄉村振興戰略和采取的城鄉融合發展政策措施。從各維度具體分析,縣域城鄉融合發展動力從2014年的0.047增長至2021年的0.059。具體來看,人口流動水平由2014年的0.027增長至2021年的0.032,資本流動水平由0.008增長至0.013,財政支農水平的大幅提升在其中發揮了重要作用,空間融合水平由0.011增長至0.014。縣域城鄉融合發展基礎從2014年的0.027增長至2021年的0.047。從構成指標分析,農業生產方式變革水平由0.005增長至0.011,產業融合水平由0.002增長至0.008,縣域整體經濟發展水平由0.019增長至0.029。縣域城鄉融合發展結果從2014年的0.115增長至2021年的0.172,漲幅達49.57%。具體來看,收入水平由0.028增長至0.05,提升幅度達78.57%,脫貧攻堅戰略在其中發揮了至關重要作用,基本公共服務水平也由0.04提升至0.061,縣域環境水平由0.047增長至0.061,碳排放水平和PM2.5平均濃度得到了明顯改善。

2. 地區和省域層面

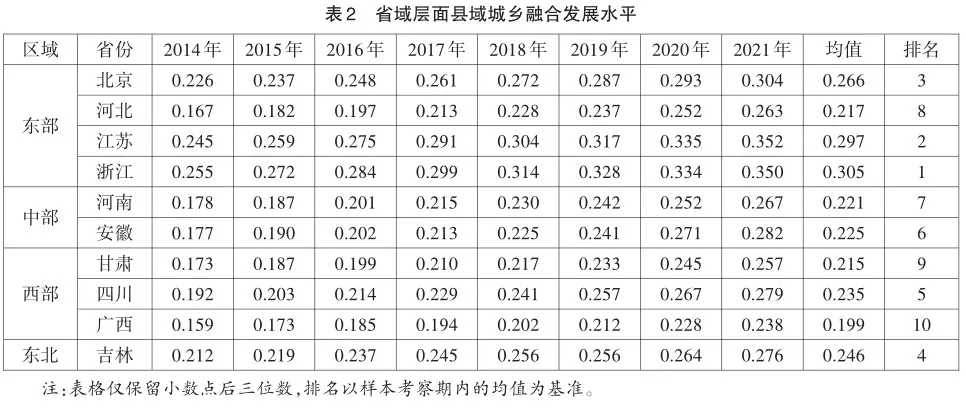

表2匯報了中國四大區域和10個省份2014—2021年縣域城鄉融合發展水平的測度結果。首先,從地區層面分析,在樣本考察期內四大區域縣域城鄉融合發展水平總體呈上升發展趨勢,東部、中部、西部和東北地區的均值分別是0.271、0.223、0.216、0.246,東中西部地區呈現出依次遞減的發展格局,東北地區介于中部和東部之間。東部地區縣域城鄉融合發展水平明顯高于全國均值0.234,中西部地區略低于全國平均水平,東北地區略高于全國平均水平。就區域增長速度而言,東部、中部、西部和東北地區的縣域城鄉融合發展水平分別由2014年的0.223、0.178、0.175和0.212增長至2021年的0.317、0.275、0.258和0.276,年均增長率分別為6.02%、7.78%、6.78%和4.31%,中西部地區增速明顯高于東部,說明這兩個地區與東部縣域城鄉融合發展水平的差距正在逐漸縮小,而東北地區增長速度較慢,亟需采取有力措施進行鞏固提升。

3. 縣域自身層面

首先,從100強縣域的省份分布來看①,東部地區的浙江、江蘇、河北3省分別占有39席、22席和6席,共占據100強名單的67%;其中,江蘇和浙江的縣域城鄉融合發展水平要顯著強于其他省份,在前10名中,以江陰市和昆山市為代表的江蘇縣域占據了6位,在前20名中,江蘇和浙江縣域各占據了8位。由于浙江各縣域的城鄉融合發展水平整體更加均衡,因此在省份層面浙江的排名要略高于江蘇。除此3省外,中西部的四川、甘肅、河南和東北的吉林等省份也有少部分縣域進入100強名單。其次,從區位來看,多數城鄉融合發展水平較高的縣域均位于東部沿海地區或者大城市周邊,或者兩者兼有之,例如上海大都市圈范圍內的蘇州市、無錫市、常州市、南通市、嘉興市、湖州市、寧波市和舟山市,擁有昆山市、江陰市、慈溪市、余姚市等25個100強縣域。拋卻沿海區位,內陸縣域的城鄉融合發展水平受大城市影響更加深刻,河北的三河市、大廠縣和香河縣均位于環北京經濟圈,河南的新密市、登封市和鞏義市,四川的郫都區、都江堰市、崇州市、金堂縣、大邑縣、彭州市和蒲江縣等,均享受到了省會城市的外溢效應。最后,從增長率來看,城鄉融合發展水平100強縣域的平均增長率為5.51%,低于東部、中部和西部地區的增長率。

二、理論分析與研究假設

高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務,黨的二十屆三中全會重點強調要健全推動高質量發展的體制機制。當前,我國已由高速增長階段轉向高質量發展階段,以新發展理念為引領,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,轉變依靠要素投入驅動經濟發展的模式,必須提高全要素生產率。從日韓現代化發展實踐來看,要想跨越“中等收入陷阱”,實現從發展中國家向發達國家的跨越,全面建成社會主義現代化強國,也必須要著力提升全要素生產率。①全要素生產率是產出中投入要素所不能解釋的部分,提升全要素生產率一是有賴于技術進步,二是需要提升資源配置效率。縣域城鄉融合發展與全要素生產率提升存在密切聯系。

新中國成立后,為獲取資本積累支撐工業化建設,我國形成了城鄉二元經濟結構,農村剩余勞動力無法自由進入城市從事非農生產,農業資本投入也相對不足,以致改革開放前農業全要素生產率總體呈現負增長狀態。②改革開放后,城鄉相對閉塞的狀態被打破,農村大量剩余勞動力、土地、資本開始流向市場勢能更強大的城市,但城鄉要素長期單向流動也造成了鄉村的“失血”和“貧血”,形成一邊是繁華城市一邊是衰敗鄉村的景象,城鄉二元結構沒有從本質上獲得突破。究其原因,受經濟增長中心主義理念和相關制度安排的影響,政府往往將生產要素配置于城市和非農產業,由此造成的生產要素錯配阻礙了城鄉二元結構轉變。③有學者研究認為,要素錯配問題是市場體系不完善國家存在的普遍現象,發達國家與發展中國家全要素生產率之間的差異,很大程度上可由他們之間的要素配置差異來解釋。④受體制機制、基礎設施、信息不對稱等諸多因素影響,大部分農村很難吸引到資本、技術、人才等高級生產要素,劉明輝和盧飛的研究也證實了中國農業部門配置了過多的勞動與較少的資本,⑤由此產生的城鄉要素錯配阻礙了全要素生產率的進一步提升。當前,縣域城鄉融合發展旨在以城鄉要素雙向流動為核心動力,重點引導優質資源要素回歸鄉村,通過兩大地域系統在經濟、社會、文化、生態等方面的互補與耦合,提升縣域整體的全要素生產率,最終達到城鄉等值化效果。基于以上分析,本文提出如下假說:

假說1:縣域城鄉融合發展有助于提升全要素生產率。

在縣域城鄉融合發展框架下,城鄉要素雙向流動將對農業生產方式變革產生重要影響。首先,隨著城鄉聯系日益密切和縣域二三產業發展,越來越多的農村勞動力選擇進城從事非農產業,進而提升了他們流轉承包地的概率。①土地流轉一方面可以將土地由低效率的農戶轉向高效率的農戶,從而優化土地資源配置,直接提高農業生產效率;另一方面規模農戶更有可能采用現代農業生產技術,從而間接提升農業生產效率。②其次,縣域城鄉融合發展將推動農業社會化服務發展,進而促進全要素生產率提升。近年來,盡管土地適度規模經營取得了快速發展,但是“大國小農”“人多地少”依然是我國面對的基本農情和主要矛盾。根據第三次全國農業普查公報,全國共有農業經營戶20743萬戶,其中規模農業經營戶僅有398萬戶,小農戶占比超過98%。③在農村青壯年勞動力不斷流失的背景下,城市資本、技術和人才等優質要素下鄉,能夠有效促進農業社會化服務逐步發展壯大,緩解農村勞動力短缺、素質低下等現實問題,進而為推動小農戶和現代農業發展有機銜接發揮重要保障作用。具體來講,農業社會化服務是在家庭承包經營基礎上,由各類服務機構所提供的農業產前、產中、產后全過程綜合配套服務,土地托管是其中非常重要的一種形式。④土地流轉與農業社會化服務存在相互促進的關系,一方面土地流轉可間接導致服務規模化,進而促進農業社會化服務的集聚和社會化服務組織的發展;另一方面農業社會化服務能夠通過緩解家庭農業勞動力約束、技術約束和資金約束等途徑對土地規模經營產生正向影響。總體來講,土地流轉和提高農業社會化服務水平在農業生產方式變革過程中,是相得益彰的共贏關系。⑤實證研究也證明,土地流轉和農業社會化服務均能夠促進農業全要素生產率提升,兩者對彼此都起到正向調節作用,所以它們之間是一種協同發展、互相促進的關系。⑥綜上,本文提出如下假說:

假說2:縣域城鄉融合發展能夠通過農業生產方式變革提高全要素生產率。

隨著縣域城鄉融合發展和居民生活水平的提高,人們對高質量、多樣化農產品和高品質休閑文旅服務的需求日益增長,這為農村產業融合發展提供了新的契機。農村產業融合是指在農業基礎上,通過要素跨界流動、體制機制創新、資源多功能利用,融合農產品生產、加工、銷售和農業休閑文旅等其他服務業為一體的產業重組過程。推動農村產業融合不僅需要來自鄉村內部的土地、山川河流、動植物等自然資源,更需要來自外部城鎮的資金、技術、管理、設備等社會資源,城鄉要素雙向流動為農村產業融合提供了強勁的助力。

農村產業融合對全要素生產率提升具有重要促進作用。一是它能夠節省交易費用。農村產業融合本質上是產業間分工的內部化,通過建立扁平化、柔性化經濟組織或者通過其他組織創新,可以實現農產品生產、加工、銷售等環節縱向融合或者農業與文化、旅游、創意等第三產業橫向融合,從而完成組織對市場的替代、達到節約交易成本的目的。另外,農業產業融合縮短了農產品或相關服務供給與需求的交易距離,利用互聯網等高速、便捷的信息傳播媒介,供需雙方更容易就交易實現精準對接,從而也實現了交易成本的節約。①二是農村產業融合提高了資源利用效率。由于農業季節性問題,很多農業相關資源要素無法在全年時間內實現充分利用,而農村產業融合可讓農民盡可能實現充分就業,并拓展了農業相關設備、工具或者其他生產資料的使用時間和范圍,提高了其利用效率。②農村產業融合還能夠促使農業多功能屬性市場化,農村山水林田湖草沙的生態系統保護功能、景觀塑造功能和農耕文明的文化傳承功能均能夠在產業融合中得到開發利用,其自身市場價值也能夠得以實現。三是農村產業融合能夠使更多的產值和利益留在本地、留給農民。以往,大部分農村只是簡單從事初級農產品生產,農產品精深加工和銷售均在大中城市,因此農村大多淪為農產品的原料供應地,產品的附加值嚴重流失。農村產業融合可促使產業鏈和價值鏈在本地延伸、發展,從而緩解縣域內部產業空虛的痼疾,將更多產值和利益留在本地、留給農民。基于此,本文提出如下假說:

假說3:縣域城鄉融合發展能夠通過農村產業融合提高全要素生產率。

三、研究設計

(一)變量選擇與說明

1. 被解釋變量

參考李平、張月友、賀曉宇等學者的做法,③本文選取全要素生產率(Tfp)作為衡量高質量發展的指標,即被解釋變量。此外,本文應用DEA-Malmquist模型計算全要素生產率及其分解指標,參考李寧、孫學濤等學者的研究,④投入指標選取固定資產投資額、從業人員數和耕地面積,資本存量借鑒張軍等的方法進行計算,⑤從業人員數量為單位從業人員數量與鄉村從業人員數量之和,產出指標選取地區生產總值。

2. 解釋變量

根據前文分析,縣域城鄉融合發展兼具過程和結果雙重屬性。在過程屬性方面,縣域城鄉融合發展主要側重于通過體制機制變革加速生產要素在縣域城鄉地域空間內雙向流動;在結果屬性方面,主要是指縣域城鄉在收入水平、社會服務和生活質量等維度所能達到的等值化狀態。此處的縣域城鄉融合發展主要是指過程屬性,要素雙向流動是縣域城鄉融合發展的核心動力,因此本文采用城鄉要素雙向流動水平(Fac)作為衡量其城鄉融合發展程度的指標,即解釋變量。縣域城鄉要素雙向流動水平(Fac)的具體計算方式為指標體系中X1常住人口城鎮化率和X3財政支農水平得分之和。縣域城鎮化是一個就近城鎮化過程,催生了眾多城鄉兩棲家庭,已在縣域城鎮安居就業的年輕一代夫妻與原生農村家庭依然保持著緊密聯系,由此可能帶來信息、技術、資本等生產要素向鄉村擴散,城鎮化率越高的地區城鄉聯系也就越密切。因此,縣域常住人口城鎮化率既能反映農村人口要素向城市流動,也能在一定程度上反映城市要素流向鄉村的狀況。資本幾乎是鄉村最為缺乏的生產要素,改革開放以來資本源源不斷地從鄉村流向城市,當前黨和國家所強調的城鄉要素雙向流動,在資本方面重點是指資本要素從城市流向鄉村,財政支農水平很好地反映了國家對鄉村的資本扶持。因此,以常住人口城鎮化率與財政支農水平得分之和反映城鄉要素雙向流動,具有一定的合理性。

3. 機制變量

(1)每萬人鄉村人口農民專業合作社數量(Coo)。農民專業合作社一方面可以通過集中土地、資金和勞動力,實現土地的適度規模經營和先進生產裝備與技術的應用,進而優化要素配置;另一方面還能夠為小農戶提供產前、產中和產后全鏈條服務,如供種育苗、機耕機收、病蟲防治、烘干收儲等,在實現服務規模化的同時有效促進小農戶與現代農業發展有機銜接。因此,每萬人鄉村人口農民專業合作社數量可以有效衡量農業生產方式變革程度。(2)每萬人鄉村人口農副食品加工企業數量(Pro)。農業產業鏈延伸是農村產業融合的重要內容,參考周鴻衛和丁浩洋的研究,①本文使用每萬人鄉村人口農副食品加工企業數量來衡量產業鏈延伸情況進而獲得農村產業融合情況。

4. 控制變量

本文選用產業結構指數(Ind)、每萬人規模以上工業企業個數(Sca)、在校中學生數量占比(Stu)、每萬人獲得專利授權數(Pat)和城鎮建成區面積占比(Spa)作為控制變量,分別控制產業結構、人力資本、技術水平和經濟集聚度對全要素生產率的影響。

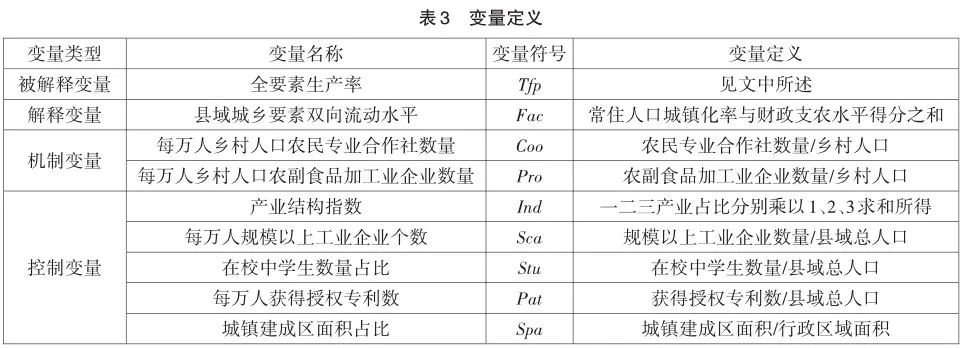

綜上所述,本文的變量定義如表3所示:

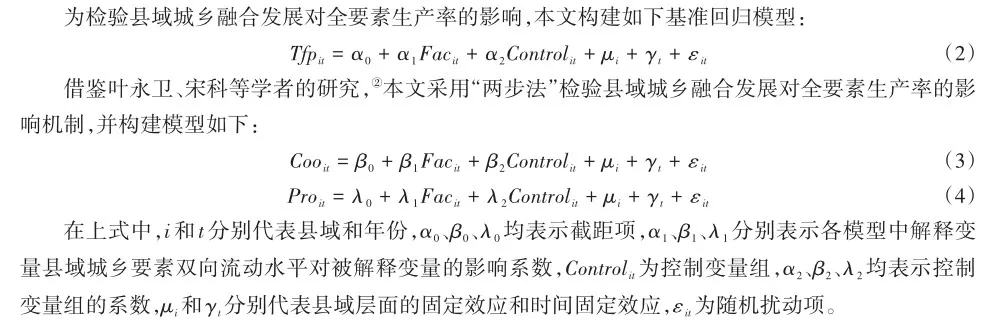

(二)模型構建

(三)數據來源與描述性統計分析

本文構建實證模型所選取的樣本數據來源與上文評價指標體系基本相同,專利數據來自國家知識產權局。

表4匯報了主要研究變量的描述性統計結果。如下表所示,縣域城鄉要素雙向流動水平(Fac)的最小值為0.001,最大值為0.124,均值為0.022,中位數為0.02,表明不同縣域之間的城鄉要素雙向流動水平存在較大差異,大部分縣域的水平偏低。被解釋變量全要素生產率(Tfp)的最小值為0.866,最大值為1.061,均值和中位數均為0.958,表明多數縣域在大部分年份的全要素生產率都小于1,這也預示著中國縣域全要素生產率總體呈現下降態勢。與此同時,很多學者也得出相似結論:王德祥和薛桂芝研究認為,在1998—2013年間中國城市全要素生產率呈現緩慢下降走勢;①孫學濤等研究指出,中國縣域全要素生產率也呈現出波動下降走勢。②這也反映出在全面推進中國式現代化過程中,我國全要素生產率面臨著較大的增長壓力,以縣域城鄉融合發展優化資源配置、助力提升全要素生產率刻不容緩。

四、實證結果分析

(一)基準回歸分析

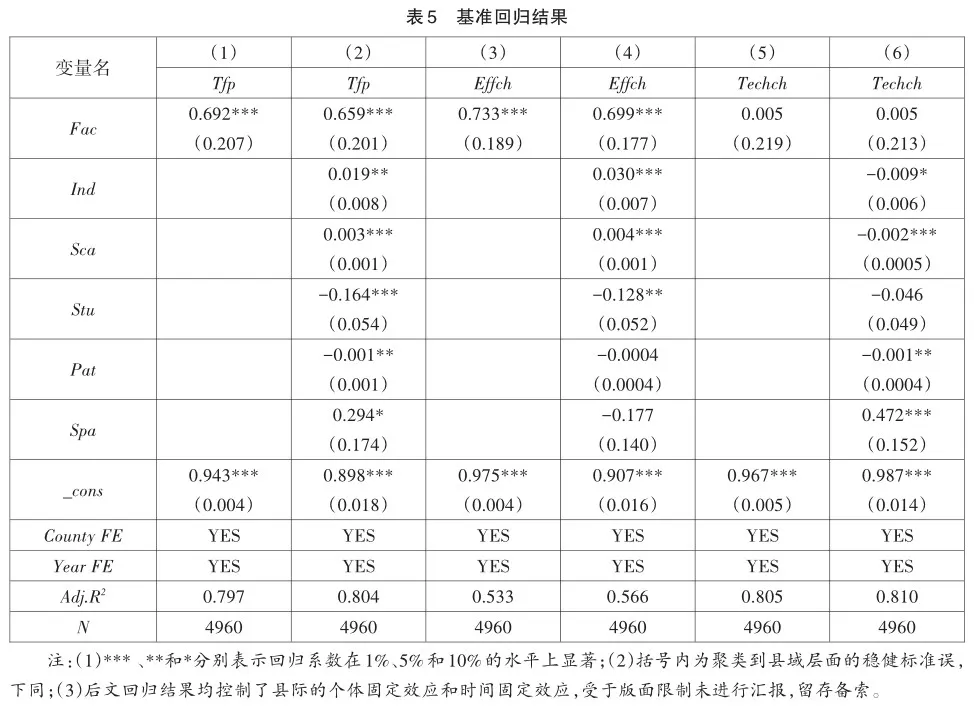

表5匯報了縣域城鄉融合發展影響全要素生產率的基準回歸結果。列(1)顯示,在不加入控制變量時,縣域城鄉要素雙向流動水平(Fac)對全要素生產率(Tfp)的回歸系數為0.692,且在1%的水平上顯著為正;在加入控制變量后,列(2)顯示Fac的系數略有減少,從原來的0.692變為0.659,同樣通過了顯著性檢驗,說明縣域城鄉要素雙向流動水平越高,其全要素生產率表現越好。這表明縣域城鄉要素雙向流動能夠緩解資源要素錯配問題,優化資源配置效率,從而促進縣域整體全要素生產率提升,因此本文的假說1獲得實證結果支持。全要素生產率(Tfp)由技術效率變動指數(Effch)與技術進步指數(Techch)兩個細分指數構成。技術進步是指最先進技術生產前沿面的向外移動,代表投入產出比的不斷提升,而技術效率本質上是指在既有技術水平下,不斷提高資源要素的協調性,使現有技術的潛能獲得更大程度釋放。③杜運周等進一步認為技術進步主要是指技術創新帶來的生產效率提升,而技術效率則是指后發地區通過優化要素資源配置、改善基礎設施和引育人力資本等方式更好地學習和吸收現有技術,從而推動全要素生產率提升。①列(3)顯示縣域城鄉要素雙向流動水平(Fac)對技術效率變動指數(Effch)的影響系數為0.733,且在1%的水平上顯著為正。加入控制變量后,系數下降至0.699,但依然顯著。與之不同的是,無論是否加入控制變量,縣域城鄉要素雙向流動水平(Fac)對技術進步指數(Techch)的影響均不顯著。這進一步說明縣域城鄉融合發展主要是通過優化要素配置促進全要素生產率的提升。

(二)穩健性檢驗

1. 替換解釋變量

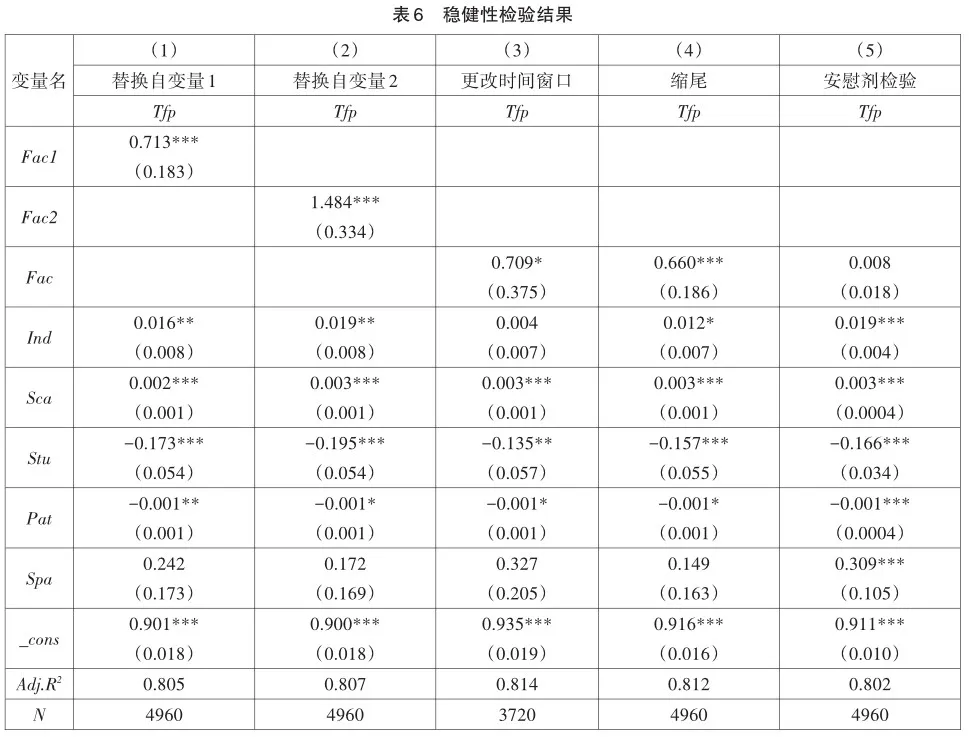

上文使用常住人口城鎮化率與財政支農水平的得分之和作為解釋變量縣域城鄉要素雙向流動水平(Fac)的度量指標,但是由于要素雙向流動存在多元衡量方式,為保證回歸結果的穩健性,本文采用常住人口城鎮化率與存款貸款比率得分之和作為解釋變量的第一個替換變量(Fac1),采用人口流入(出)率與財政支農水平得分之和作為解釋變量的第二個替換變量(Fac2)。因為存款貸款比率能夠反映資本流入(出)本縣域的情況,存款貸款比率越高,意味著縣域吸收的外部資本越多,或者流出的資本更少,如此一來,在縣域內部縣城對鄉村的資本支持也就越大。盡管人口流入(出)率反映的是縣域整體的人口流動狀況,但一般情況下人口流入率越高的縣域,城鎮化率水平也普遍越高,在其內部以勞動力為代表的生產要素在城鄉之間交互也就越密切。所以這兩個新的替換解釋變量,在一定程度上也能夠反映縣域城鄉要素雙向流動狀況。由表6中的列(1)和列(2)可知,替換解釋變量后,縣域城鄉要素雙向流動水平對縣域全要素生產率依然具有正向促進效應,并且在1%的水平上顯著。

2. 更改時間窗口和縮尾

本文采用樣本數據的時間觀測期為2014—2021年,其中2020年和2021年暴發了新冠肺炎疫情,為剔除疫情對經濟造成的沖擊和不良影響,本文將樣本期調整為2014—2019年。表6中的列(3)顯示,縣域城鄉要素雙向流動水平(Fac)對縣域全要素生產率(Tfp)的估計系數仍然顯著為正,表明結論具有一定的穩健性。為剔除異常值對回歸結果的影響,本文對所有變量進行了1%分位上的雙邊縮尾處理,列(4)顯示縣域城鄉要素雙向流動水平(Fac)回歸系數的估計值依然顯著為正,從而進一步驗證了基準回歸結果的穩健性。

3. 安慰劑檢驗

在基準回歸中,本文發現縣域城鄉要素雙向流動水平和全要素生產率存在相關關系,但從理論上講,這種相關關系可能僅是一種安慰劑效應。即研究設計中存在的某些不可觀測因素,導致縣域城鄉要素雙向流動和全要素生產率出現了相關關系,但是這種結果可能和通過城鄉要素雙向流動優化資源配置效率沒有直接聯系。借鑒潘越等的研究,①本文將樣本數據中所有“縣域—年度”觀測值中Fac變量的取值全部提出,再將這些數值隨機分配到每一個“縣域—年度”觀測值中,然后重新進行基準回歸。假如存在安慰劑效應,受不可觀測因素的影響,處理后的Fac變量對全要素生產率的影響系數應該仍然保持顯著為正。但是表6中列(5)顯示,Fac變量的系數不顯著,表明安慰劑效應不存在,由此再次證明基準回歸結果的穩健性。

(三)內生性檢驗

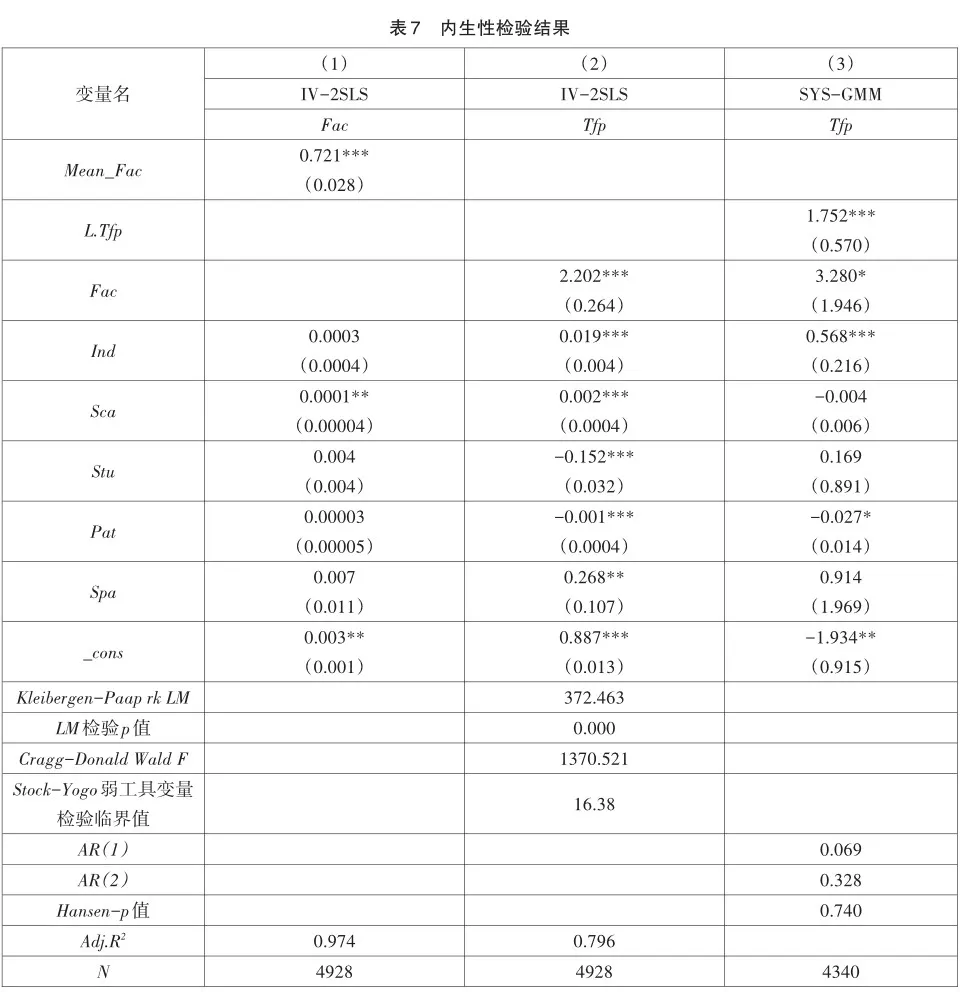

為控制反向因果、遺漏變量等內生性問題對研究結果的影響,本文運用兩階段最小二乘估計方法(2SLS)進行內生性檢驗。參考肖紅軍、張欣等學者的研究,①本文選擇某一縣域所屬地級市其他縣域城鄉要素雙向流動水平的均值(Mean_Fac)作為工具變量,原因在于同一年度同一地級市其他縣域的城鄉要素雙向流動水平均值與本縣域密切相關,但它與本縣域的全要素生產率難以產生直接邏輯關聯。表7中列(1)和列(2)匯報了2SLS的回歸結果:列(1)中第一階段Mean_Fac的回歸系數在1%的水平上顯著為正,表明同一地級市其他縣域的城鄉要素雙向流動水平對本縣域具有顯著的正向影響。列(2)中第二階段的回歸結果顯示,Fac對Tfp的影響系數為2.202,同樣在1%的水平上顯著,并且KleibergenPaap rk LM統計量的值為372.463,p值為0.000,表明強烈拒絕工具變量識別不足的原假設;CraggDonald Wald F統計量為1370.521,明顯大于Stock-Yogo弱工具變量檢驗臨界值16.38,表明弱工具變量問題在模型中不存在。以上工具變量法檢驗表明,縣域城鄉融合發展對全要素生產率具有一定的促進作用,本文的研究結果得到進一步支持。

參考徐海東等的研究,②基準回歸模型中可能存在難以量化的控制變量以及解釋變量和被解釋變量雙向影響帶來的內生性問題,因此有必要將被解釋變量全要素生產率的一階滯后項(L.Tfp)引入模型進行系統廣義矩(SYS-GMM)估計。根據干春暉等的研究,③系統廣義矩(SYS-GMM)估計方法通過同時估計差分方程和水平方程,并把解釋變量的滯后項及其差分項的滯后項均視為系統的工具變量,能夠利用更多信息,提升了估計的有效性。表7的列(3)顯示,AR(1)、AR(2)值分別為0.069和0.328,表明殘差存在一階自相關,但不存在二階自相關;Hansen檢驗的p值為0.740,也表明工具變量是有效的。由表7列(3)的回歸結果可知,縣域城鄉要素雙向流動對全要素生產率仍然具有較為顯著的正向影響,與前面研究結論保持一致,表明基準回歸結果依然具有較強的穩健性。

五、進一步研究

(一)機制檢驗

前文的理論分析表明,縣域城鄉要素雙向流動可能會通過帶動農業生產方式變革、農村產業融合的方式,促進全要素生產率提升。接下來,本文將對假說2和假說3進行檢驗,以揭示縣域城鄉融合發展促進全要素生產率提升的作用機制。

本文首先選取每萬人鄉村人口農民專業合作社數量(Coo)作為衡量農業生產方式變革的指標,然后進行“兩步法”機制檢驗。回歸結果如表8中列(2)所示,縣域城鄉要素雙向流動水平(Fac)對農民專業合作社數量(Coo)的影響系數為1362.943,并且在1%的水平上顯著。以上結果表明,在縣域城鄉融合發展框架下,城鄉要素雙向流動促進了農民專業合作社數量的增加,而合作社數量增加則有助于推動土地規模經營和服務規模經營協調發展,這樣一來最終使得縣域整體的全要素生產率獲得提升。因此,本文的假說2獲得證據支持。

其次,我們考察縣域城鄉融合發展對農村產業融合的影響。本文選取每萬人鄉村人口農副食品加工業企業數量(Pro)作為衡量產業融合的變量,同樣進行“兩步法”機制檢驗,以驗證農村產業融合在提高全要素生產率過程中的機制作用。表8列(3)匯報的結果顯示,縣域城鄉要素雙向流動水平(Fac)對農副食品加工業企業數量(Pro)的估計系數顯著為正,意味著城鄉要素雙向流動有助于提升農副食品加工企業的數量,而食品加工企業數量的增加則促進了農業產業鏈延伸,節省了交易費用,提高了本地資源要素的利用效率,也使得更多價值增值留在縣域本地,最終促進了縣域整體全要素生產率的提升。因此,本文的假說3也獲得了證據支持。

(二)異質性分析

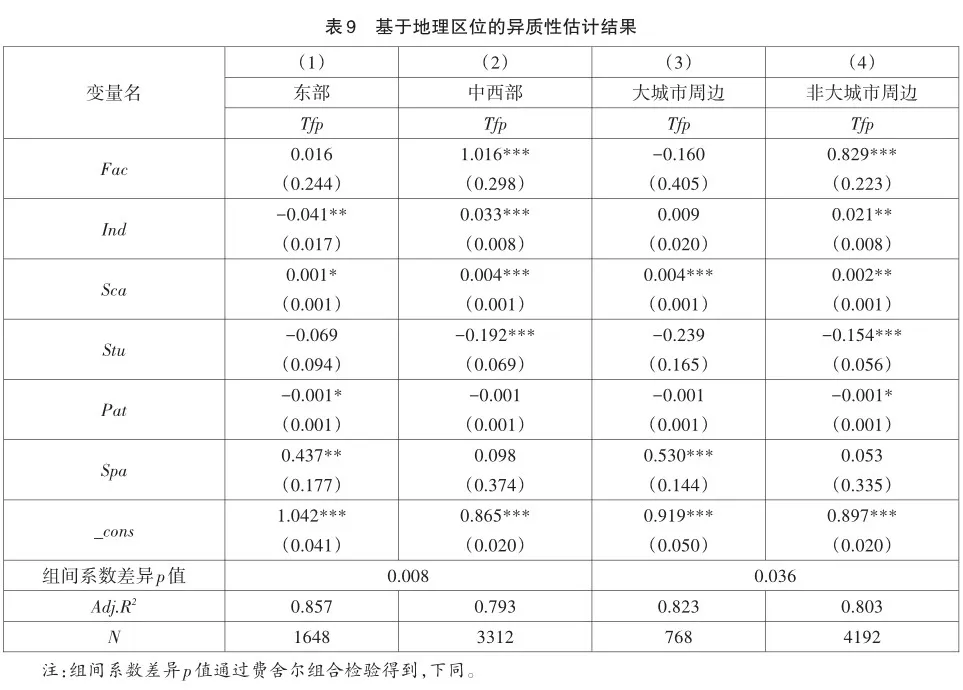

鑒于不同地區在資源稟賦、經濟基礎和交通區位等方面存在的差異,本文首先從地理區位著手分析縣域城鄉融合發展對全要素生產率的異質性影響。我們按照兩種地理區位標準進行分組:第一種根據國家典型區位劃分方式分為東部地區縣域和中西部地區(包含東北)縣域;第二種按照距離大城市的遠近劃分為大城市周邊縣域和非大城市周邊縣域,具體劃分方式為,如果某一縣域所在地級市為一二線城市,那么它即為大城市周邊縣域,否則為非大城市周邊縣域。按照這兩種分組方式進行回歸后,結果如表9所示。

由表9的回歸結果可以看出,不同地理區位的縣域城鄉要素雙向流動水平對全要素生產率的影響存在著明顯的異質性特征。列(1)和列(2)顯示,在東部地區縣域城鄉要素雙向流動對全要素生產率的影響并不顯著,而在中西部地區縣域城鄉要素雙向流動對全要素生產率的影響系數為1.016,并且在1%的水平上顯著,表明在中西部地區縣域城鄉要素雙向流動有助于促進全要素生產率提升。列(3)和列(4)的回歸結果顯示,非大城市周邊縣域城鄉要素雙向流動水平的提升對全要素生產率增長具有顯著正向影響,而大城市周邊縣域則不具有這種效果。原因可能在于:一是東部地區和大城市周邊縣域的農村經濟已經達到了非常高的水平,樣本期內城鄉要素雙向流動對農業發展和資源配置效率提升的邊際改善效果并不明顯;二是東部地區和大城市周邊縣域主要以第二三產業為主,農業產值占比極小,因此城鄉要素雙向流動對縣域整體全要素生產率的提升效果不顯著。

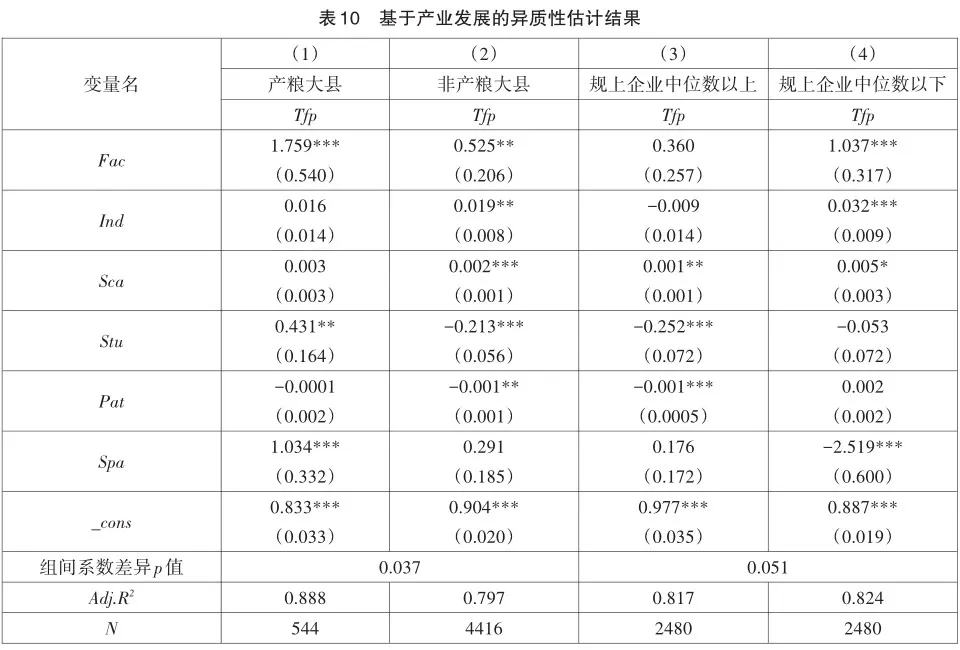

由上文可知,不同縣域的產業狀況可能會對城鄉融合發展與全要素生產率的關系產生異質性影響。為此,我們按照是否為產糧大縣和每萬人規模以上工業企業數量中位數重新進行分組回歸,結果如表10所示。列(1)和列(2)匯報的結果顯示,對于非產糧大縣,城鄉要素雙向流動水平每增加1個單位,其全要素生產率會增加0.525個單位,而產糧大縣的要素雙向流動水平每增加1個單位,其全要素生產率會增加1.759個單位,兩者分別在5%和1%的水平上顯著。以上結果表明,產糧大縣城鄉要素雙向流動對全要素生產率的提升效果,比非產糧大縣更明顯,原因可能在于產糧大縣耕地面積廣闊且集中連片,農業資源稟賦更有優勢,縣域城鄉要素雙向流動有助于進一步改善其農業生產條件,充分發揮土地規模和服務規模經營優勢,農村產業融合效應也更加明顯。由列(3)和列(4)匯報的結果可知,每萬人規模以上工業企業數量較多的縣域,縣域城鄉要素雙向流動對全要素生產率的促進作用并不顯著,而數量較少的縣域則具有顯著的提升效果。原因可能在于,每萬人規模以上工業企業數量較多的縣域,工業產值和服務產值占比更大,其全要素生產率提升更多依賴于技術改進、供給側結構性改革以及對市場需求的精準對接,以促進優質要素回流鄉村為主的縣域城鄉融合發展則對其全要素生產率不具有顯著影響。

(三)經濟后果檢驗

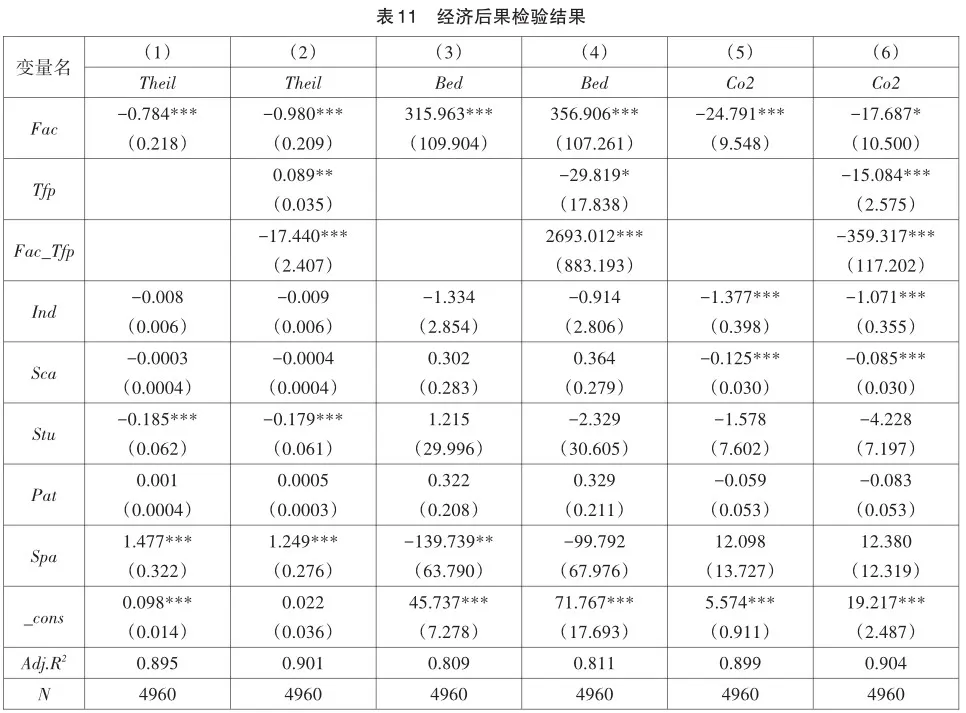

前文研究表明,縣域城鄉要素雙向流動對全要素生產率提升產生了積極影響,與此同時還有可能對縣域居民帶來一些重要福利效應。從理論上分析,城鄉要素雙向流動在推動農業生產方式變革、農村產業融合的過程中,優化了農村勞動力、土地和其他資源資產的配置效率,同時也進一步提升了農民的經營性、工資性和財產性收入,由此可能產生縣域居民的共同富裕效應。另外,農村產業融合發展和全要素生產率提升也為縣域本地帶來更多稅源型項目和企業,夯實了縣域財力基礎,進而也為改善基本公共服務創造了有利條件。城鄉要素雙向流動在推動農業生產方式變革的同時,也促進了農業綠色轉型,在水肥一體化等先進技術不斷推廣應用的條件下,水資源利用得到有效控制,化肥、農藥使用量也得以進一步縮減,從而減少了碳排放,實現了對生態環境的有效保護。為此,本文從推進共同富裕、提高基本公共服務質量和改善生態環境角度,檢驗城鄉要素雙向流動帶來的進一步經濟后果。

本文將城鄉居民收入差距泰爾指數(Theil)作為衡量共同富裕的指標,該指標越小,說明城鄉居民收入差距越小,也就意味著共同富裕水平越高;將每萬人醫療機構床位數(Bed)作為衡量基本公共服務的變量,使用單位GDP的CO2排放量(Co2)度量生態環境水平,其中Bed為正向指標,Co2為負向指標。參考肖土盛、周澤將等學者在檢驗經濟后果時所采用的方法,①本文將Theil、Bed、Co2作為被解釋變量,同時在模型中加入縣域城鄉要素雙向流動水平(Fac)、全要素生產率(Tfp)及其經過中心化處理后的交互項(Fac_Tfp)進行回歸,如表11所示。列(2)顯示Fac的系數顯著為負,與列(1)相同,但是Tfp的系數在1%的水平上顯著為正,表明全要素生產率的提升導致了城鄉收入差距擴大,事實上已有學者也得出了相似的結論,許海平和王岳龍研究認為,全要素生產率的提高擴大了城鄉收入差距。①但更值得注意的是,交互項Fac_Tfp的回歸系數為-17.440,并同樣在1%的水平上顯著,表明城鄉要素雙向流動弱化了全要素生產率提升對城鄉收入差距的不利影響,即城鄉要素雙向流動導致的全要素生產率提升對縮小縣域城鄉收入差距、促進共同富裕具有積極影響。由列(3)至列(6)的回歸結果同樣可以得出,城鄉要素雙向流動引致的全要素生產率提升,有助于提升每萬人醫療機構床位數和減少單位GDP的CO2排放量。通過上述分析可知,在縣域城鄉融合發展推動下產生的全要素生產率增長,能夠在一定程度上發揮共同富裕促進效應、基本公共服務質量提升效應和生態環境改善效應。

六、結論與政策建議

本文以2014—2021年620個縣域的數據為研究樣本,通過構建一個具體包含縣域城鄉融合發展動力、基礎和結果三大維度的評價指標體系,詳細測度了中國縣域城鄉融合發展水平,并以此為基礎實證檢驗了其高質量發展效應,主要結論如下:(1)樣本期內,中國縣域城鄉融合發展水平總體呈現不斷上升趨勢,各主要區域之間的發展水平存在一定差異,東部地區明顯高于中西部地區,位于東部沿海和大城市周邊的縣域也要高于其他地區。(2)縣域城鄉要素雙向流動有助于提升其全要素生產率,經過一系列穩健性檢驗后,該結論依然成立。(3)機制檢驗發現,縣域城鄉要素雙向流動主要通過農業生產方式變革、農村產業融合,促進全要素生產率提升;異質性分析表明,經濟發展水平相對較低和農業產業比重相對較大的地區,縣域城鄉要素雙向流動對全要素生產率的提升效果更強;經濟后果檢驗表明,縣域城鄉要素雙向流動推動下產生的全要素生產率增長,能夠在一定程度上發揮共同富裕促進效應、基本公共服務質量提升效應和生態環境改善效應。

基于以上結論,本文提出如下政策建議。

第一,建立健全縣域城鄉要素平等交換、雙向流動的體制機制。在人口要素方面,加快推動基本公共服務與戶籍脫鉤,完善常住地提供基本公共服務制度,推動在縣域就業的農民工就地市民化;完善城市優秀人才下縣入鄉的體制機制,積極鼓勵企業家、技術人才、離退休人員等回鄉創業和參與鄉村治理,建立科研人員入鄉兼職和離崗就業制度,向有重大貢獻的人才開放農村集體經濟組織成員權。在土地要素方面,重點推動農村“三塊地”土地制度改革,擴大集體經營性建設用地入市范圍,允許閑置宅基地、廢棄的集體公益性建設用地等向其轉換;完善土地征收制度改革,形成兼顧國家、集體、個人的土地增值收益分配體系;深化宅基地“三權分置”改革,適度放活其使用權,鼓勵農民復合利用宅基地發展民宿、電子商務、農產品初加工等鄉村產業,提高其市場化配置水平。在資本要素方面,完善引導、鼓勵工商資本下鄉的政策體系,設置工商資本下鄉的正、負面清單,嚴防資本下鄉帶來炒地傷地、耕地非農化非糧化、生態環境破壞等風險。

第二,推動農業生產方式變革和農村產業融合。建立健全規范的土地流轉機制,切實保障農民土地權益,提升小農戶的土地流轉意愿,積極扶持家庭農場、種糧大戶、農民專業合作社等新型農業經營主體組建、發展。堅持土地規模經營與服務規模經營并舉,加強農業社會化服務體系和能力建設,積極培育新型農業服務主體,因地制宜探索、推廣農業生產托管服務模式,針對農業生產關鍵薄弱環節和小農戶,拓展延伸服務領域和范圍,有效促進小農戶與現代農業有機銜接。各縣域要充分挖掘自身資源稟賦、立足比較優勢,以市場需求為導向,確定農村產業融合發展方向和目標。糧食主產區縣域要以“糧頭食尾”“農頭工尾”為抓手,大力發展食品加工和糧食精深加工業,拓展糧食產業增值增效空間;具有特色經濟作物和農產品的縣域要以數字化技術賦能營銷網絡建設,打造特色農業品牌,逐步實現農產品產銷一體化;距離大中城市較近、生態資源豐富的縣域可著力發展休閑農業、旅游農業、健康養老等新產業新業態,充分發揮農業多功能價值。

第三,強化對中西部縣域和產糧大縣的資源支持。持續加強基礎設施和農業生產設施投入,重點提升鄉村道路、電力、通訊等基礎設施建設水平,擴大高標準農田建設規模,著力開展田塊整治、灌排設施提升、田間道路改造等措施,優化農機裝備結構,逐步提升農業生產規模化、機械化和智能化水平。加快建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制,更好協調糧食產銷區利益關系,緩解產糧大縣財力薄弱困境。在教育、醫療、社會保障等方面,加大公共資源對鄉村的投入和配置,推進教育資源在縣域范圍內均衡分布,優化鄉鎮中小學的辦學條件和師資力量;推動城市醫療資源向縣級醫院和城鄉基層下沉,加快推進縣域醫療共同體建設,逐步完善分級診療制度,有效滿足基層群眾的醫療健康需求;優化防返貧監測和幫扶機制,針對不同監測對象精準制定幫扶措施,牢牢守住不發生規模性返貧的底線。

① 《中共中央關于進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》,《人民日報》2024年7月22日,第1版。

① 姚毓春、梁夢宇:《新中國成立以來的城鄉關系:歷程、邏輯與展望》,《吉林大學社會科學學報》2020年第1期,第120—129+222頁。

② 習近平:《堅持把解決好“三農”問題作為全黨工作重中之重 舉全黨全社會之力推動鄉村振興》,《求是》2022年第7期,第4—17頁。

③ 趙偉佚、潘瑋、李裕瑞:《縣域內城鄉融合發展:理論內涵與研究進展》,《地理研究》2023年第6期,第1445—1464頁。

④ 朱玉春、胡乃元、馬鵬超等:《統籌推進縣域城鄉融合發展:理論內涵、實踐路徑與政策建議》,《農業經濟問題》2024年第2期,第98—108頁。

⑤ 羅必良、耿鵬鵬:《理解縣域內的城鄉融合發展》,《南京農業大學學報(社會科學版)》2023年第1期,第16—28頁。

⑥ 夏柱智:《鄉村振興戰略下縣域城鄉融合發展的理論與實踐:一個分析框架》,《河南社會科學》2023年第4期,第9—17頁。

⑦ 李海金、戴丹:《縣域內城鄉融合發展:何以可能與何以可為》,《南京農業大學學報(社會科學版)》2023年第3期,第21—31頁。

⑧ 高強、薛洲:《以縣域城鄉融合發展引領鄉村振興:戰略舉措和路徑選擇》,《經濟縱橫》2022年第12期,第17—24頁;孔祥智、謝東東:《城鄉融合發展面面觀:來自縣域的報告》,《河北學刊》2022年第2期,第129—139頁;陳磊、姜海、田雙清:《縣域城鄉融合發展與農村土地制度改革:理論邏輯與實現路徑》,《中國土地科學》2022年第9期,第20—28頁;涂圣偉:《縣域內率先破除城鄉二元結構:現實價值與實現路徑》,《山東社會科學》2023年第7期,第89—97頁。

⑨ 張海朋、何仁偉、李立娜等:《環首都地區城鄉融合水平時空分異及鄉村振興路徑》,《自然資源學報》2021年第10期,第2652—2671頁。

⑩ 周德、鐘文鈺、張佳文等:《縣域城鄉融合評價及差異化發展路徑——以浙江山區26縣為例》,《地理科學》2023年第10期,第1803—1814頁。

① 張慶東、楊照、張忠明等:《新發展階段縣域城鄉融合發展關鍵特征和評價指標——基于全國5個樣本縣的數據》,《中國農業資源與區劃》2023年第12期,第181—189頁。

② 張旺、白永秀:《中國鄉村振興水平的區域差異、分布動態演進及空間相關性研究》,《數量經濟技術經濟研究》2022年第2期,第84—102頁。

① 郭峰、王靖一、王芳等:《測度中國數字普惠金融發展:指數編制與空間特征》,《經濟學(季刊)》2020年第4期,第1401—1418頁;姬志恒:《中國農業農村高質量發展的空間差異及驅動機制》,《數量經濟技術經濟研究》2021年第12期,第25—44頁;黃陽華、張佳佳、蔡宇涵等:《居民數字化水平的增收與分配效應——來自中國家庭數字經濟調查數據庫的證據》,《中國工業經濟》2023年第10期,第23—41頁。

② 龍海明、凌煉、譚聰杰等:《城鄉收入差距的區域差異性研究——基于我國區域數據的實證分析》,《金融研究》2015年第3期,第83—96頁。

③ 中國縣域城鄉融合發展指數由計算所有樣本縣的均值獲得,其他國家層面的指標均通過此方式計算。

① 由于篇幅所限,縣域城鄉融合發展水平100強名單文中未予展示,如有需要可聯系作者索取。

① 賀曉宇、沈坤榮:《現代化經濟體系、全要素生產率與高質量發展》,《上海經濟研究》2018年第6期,第25—34頁。

② 潘丹、應瑞瑤:《中國農業全要素生產率增長的時空變異:基于文獻的再研究》,《經濟地理》2012年第7期,第113—117+128頁。

③ 王頌吉、白永秀:《城鄉要素錯配與中國二元經濟結構轉化滯后:理論與實證研究》,《中國工業經濟》2013年第7期,第31—43頁。

④ Buera F. J., Joseph P. K., Yongseok S, “Finance and Development: A Tale of Two Sectors”,in American Economic Re? view,2011,Vol.101,No.5,pp.1964-2002.

⑤ 劉明輝、盧飛:《城鄉要素錯配與城鄉融合發展——基于中國省級面板數據的實證研究》,《農業技術經濟》2019年第2期,第33—46頁。

① Yao Y, “The Development of the Land Lease Market in Rural China”,in Land Economics, 2000,Vol.76,No.2,pp.252-266.

② 蓋慶恩、李承政、張無坷等:《從小農戶經營到規模經營:土地流轉與農業生產效率》,《經濟研究》2023年第5期,第135—152頁。

③ 《第三次全國農業普查主要數據公報(第二號)》,國家統計局,2017年12月15日,https://www.stats.gov.cn/sj/tjgb/ nypcgb/qgnypcgb/202302/t20230206_1902102.html。

④ 孔祥智、徐珍源、史冰清:《當前我國農業社會化服務體系的現狀、問題和對策研究》,《江漢論壇》2009年第5期,第13—18頁。

⑤ 周娟、萬琳:《農業現代化的雙重規模化路徑下農業服務型合作社的產生、運行與意義》,《農業經濟問題》2023年第7期,第76—87頁;楊子、饒芳萍、諸培新:《農業社會化服務對土地規模經營的影響——基于農戶土地轉入視角的實證分析》,《中國農村經濟》2019年第3期,第82—95頁;鐘真、胡珺祎、曹世祥:《土地流轉與社會化服務:“路線競爭”還是“相得益彰”?——基于山東臨沂12個村的案例分析》,《中國農村經濟》2020年第10期,第52—70頁。

⑥ 張利國、冷浪平、楊勝蘇等:《土地流轉和社會化服務對農業全要素生產率的影響實證分析》,《經濟地理》2024第4期,第181—189+240頁。

① 李治、王東陽:《交易成本視角下農村一二三產業融合發展問題研究》,《中州學刊》2017年第9期,第54—59頁。

② 蘇毅清、游玉婷、王志剛:《農村一二三產業融合發展:理論探討、現狀分析與對策建議》,《中國軟科學》2016年第8期,第17—28頁。

③ 李平、付一夫、張艷芳:《生產性服務業能成為中國經濟高質量增長新動能嗎》,《中國工業經濟》2017年第12期,第5—21頁;張月友、董啟昌、倪敏:《服務業發展與“結構性減速”辨析——兼論建設高質量發展的現代化經濟體系》,《經濟學動態》2018年第2期,第23—35頁;賀曉宇、沈坤榮:《現代化經濟體系、全要素生產率與高質量發展》,《上海經濟研究》2018年第6期,第25—34頁。

④ 李寧、李鐵濱、房艷剛等:《吉林省縣域經濟效率時空格局演化研究》,《地理科學》2019年第8期,第1293—1301頁;孫學濤、田楊:《數字金融對縣域綠色全要素生產率的影響》,《山東社會科學》2022年第4期,第156—163頁。

⑤ 張軍、吳桂英、張吉鵬:《中國省際物質資本存量估算:1952—2000》,《經濟研究》2004年第10期,第35—44頁。

① 周鴻衛、丁浩洋:《農業信貸擔保政策實施對農業全要素生產率的影響》,《中國農村觀察》2024年第2期,第24—45頁。

② 葉永衛、李鑫、劉貫春:《數字化轉型與企業人力資本升級》,《金融研究》2022年第12期,第74—92頁;宋科、李宙甲、劉家琳:《新型農村金融機構設立能夠促進縣域經濟增長嗎》,《中國農村經濟》2023年第3期,第81—100頁。

① 王德祥、薛桂芝:《中國城市全要素生產率的測算與分解(1998—2013)——基于參數型生產前沿法》,《財經科學》2016年第9期,第42—52頁。

② 孫學濤、王振華、張廣勝:《縣域全要素生產率提升中存在結構紅利嗎?——基于中國1869個縣域的面板數據分析》,《中南財經政法大學學報》2017年第6期,第73—82頁。

③ 李平:《提升全要素生產率的路徑及影響因素——增長核算與前沿面分解視角的梳理分析》,《管理世界》2016年第9期,第1—11頁。

① 杜運周、劉秋辰、陳凱薇等:《營商環境生態、全要素生產率與城市高質量發展的多元模式——基于復雜系統觀的組態分析》,《管理世界》2022年第9期,第127—145頁。

① 潘越、湯旭東、寧博等:《連鎖股東與企業投資效率:治理協同還是競爭合謀》,《中國工業經濟》2020年第2期,第136—164頁。

① 肖紅軍、陽鎮、劉美玉:《企業數字化的社會責任促進效應:內外雙重路徑的檢驗》,《經濟管理》2021年第11期,第52—69頁;張欣、董竹:《數字化轉型與企業技術創新——機制識別、保障條件分析與異質性檢驗》,《經濟評論》2023年第1期,第3—18頁。

② 徐海東、黃徐亮、郭靖:《財政縱向失衡、地方政府橫向競爭與城市創業活躍度》,《山西財經大學學報》2024年第6期,第1—16頁。

③ 干春暉、鄭若谷、余典范:《中國產業結構變遷對經濟增長和波動的影響》,《經濟研究》2011年第5期,第4—16+31頁。

① 肖土盛、孫瑞琦、袁淳等:《企業數字化轉型、人力資本結構調整與勞動收入份額》,《管理世界》2022年第12期,第220—237頁;周澤將、汪順、張悅:《稅制綠色化的微觀政策效應——基于企業環保新聞文本情緒數據的檢驗》,《中國工業經濟》2023年第7期,第103—121頁。

① 許海平、王岳龍:《我國城鄉收入差距與全要素生產率——基于省域數據的空間計量分析》,《金融研究》2010年第10期,第54—67頁。

[責任編輯 求實]

Measuring the Level of Integrated Urban-Rural Development in Chinese Counties and Analyzing Its High-Quality Development Effects

YAO Yu-chun, XIA Yu

Abstract: The integrated urban-rural development in counties is a crucial means to synergistically promote the strategies of new urbanization and rural revitalization, which is of great significance for promoting highquality development and achieving Chinese path to modernization. Based on the data of 620 counties nation? wide from 2014 to 2021, this article examines the level of integrated urban-rural development in counties and empirically tests its effect on high-quality development. The study finds that the level of integrated urbanrural development in counties generally shows an upward trend, but there are some differences among regions. The bidirectional flow of urban and rural factors in counties helps to improve total factor productivity, which is realized through two channels, namely, the transformation of agricultural production methods and the integra? tion of rural industries. In areas with relatively low levels of economic development and a relatively high pro? portion of the agricultural industry, the bidirectional flow of urban and rural factors in counties has a stronger effect on improving total factor productivity. Total factor productivity growth driven by the bidirectional flow of urban and rural factors in counties can play a role in promoting common prosperity, improving the quality of basic public services, and fostering the ecological environment to a certain extent.

Key words: Integrated urban-rural development in counties, index system, high-quality development, total factor productivity, Chinese path to modernization