選擇之外的選擇

在2024年,春熙和楊達兩人設(shè)立了一個有趣的“代表作計劃”——“旨在為年輕攝影師和資深藝術(shù)家提供展示個人作品的平臺。所有入圍作品將由專業(yè)策展團隊精選,并在武漢影像藝術(shù)中心展出。”但是,藉由這個計劃,我卻希望能夠在當(dāng)下日漸浮夸的攝影領(lǐng)域里重新樹立攝影自身的“真正”意義。這也許跟他們設(shè)立這個計劃的初衷有所偏移,所以我將這個討論稱之為了“選擇之外的選擇”——一方面,攝影師選擇自己的代表作是第一個選擇;另一方面,我在攝影師選擇結(jié)果的基礎(chǔ)上進行再次選擇是第二個選擇。那么,在這種雙重選擇的基礎(chǔ)之上,我們又回到了攝影的自身——繼續(xù)對純粹的攝影展開討論。

攝影從來不是單純的,它總會夾雜著各種各樣的、被人們強行賦予的意義——在《表征的重負(fù)》一書中,約翰·塔格(John Tagg)就曾這樣寫道:“和國家一樣,照相機從來不是中立的。它所生產(chǎn)的表征是高度符碼化的,它所運用的權(quán)力也從來不是它自己的。作為記錄手段的照相機出場時,被賦予了捕捉、拍攝、改變?nèi)粘I畹奶厥馔?quán);觀看和記錄的權(quán)力;監(jiān)控的權(quán)力,它可以完全顛覆表征的政治軸,解決讓許多工黨史學(xué)家們頭疼的問題。這不是照相機的權(quán)力,而是地方政權(quán)的體制權(quán)力。”那么,當(dāng)我們在面對如此復(fù)雜的攝影的時候,所有的具體討論就變得遲疑了起來。并且,在當(dāng)下,隨著AI的逐漸成熟,其對攝影——甚至我們自己——又產(chǎn)生了新的沖擊,這就讓我們原本的遲疑變得更加復(fù)雜起來。那么,我們能否暫時地剔除掉這些復(fù)雜的人為因素,讓攝影回歸比較純粹的樣貌?于是,“代表作展覽計劃”的實施,似乎成為我對于“純粹攝影”展開討論的契機——因為其制定的具體規(guī)則,在一定程度上削弱了人們給予攝影的多重意義。

代表作(masterpiece),顧名思義,是指最能體現(xiàn)某個人物風(fēng)格的作品。其一般指代具有文化、娛樂吸引力的作品,例如小說、散文、歌曲、電影、電視劇,又或者是某段對白、歌詞、名句名言、動作、技能等,其必需使觀眾印象深刻或者受到歡迎,并能使觀眾將某人與其作品聯(lián)想在一起,而且在多年后仍被人們作為經(jīng)典。例如:粵語流行曲分水嶺及開山鼻祖《啼笑因緣》、香港本土名曲《獅子山下》、膾炙人口的大中華金曲《上海灘》等等。因此,如果一個作品不受歡迎,那它自然不能成為代表作。或者即使當(dāng)時很歡迎,而數(shù)年后已經(jīng)無人知曉,也不能視為代表作。所以并非任何作品都能作為一個人的代表作,而一個人也不可能有無數(shù)的代表作。可是,在當(dāng)下,我們正身處波濤洶涌的“影像時代”之中,大部分的人在大部分的時間里都被無數(shù)的影像所裹挾。那么,在如此環(huán)境和狀態(tài)內(nèi),在攝影的語境中,“代表作計劃”似乎成為一個很難提及的話題——哪一張照片、哪一部影像才能算是最代表自己的作品呢?或許,我們需要轉(zhuǎn)換一個思考的方向——“代表作計劃”是在強調(diào)攝影作品的特殊性,那么,在“影像時代”,我們是否需要重新思考攝影自身的重要性以及找尋攝影之于我們自身的意義?

當(dāng)“攝影自身的重要性以及找尋攝影之于我們自身的意義”成為我們當(dāng)下所要討論的明確內(nèi)容后,那么,什么是攝影,似乎又成為我們先要解決的問題——只有明確“什么是攝影”,我們才能對“攝影自身的重要性以及找尋攝影之于我們自身的意義”展開有效的討論。

在1838年4月24日至5月4日期間,達蓋爾(Louis-Jacques-Mandé Daguerre)利用Daguerreotype相機拍攝了世界上留存至今的第一張銀版攝影法照片——《圣殿大道》(Boulevard duTemple )。照片記錄了一條空曠的城市街景——因為曝光的時間過長(約四、五分鐘),所以照片中幾乎看不到人與車輛的存在痕跡,只有在照片的右下角,隱約顯現(xiàn)了一位擦鞋匠似乎正在為一名客人擦拭鞋子的身影——因為他們可以長時間地保持相對靜止的狀態(tài),所以,照片《圣殿大道》也便凝固了他們兩個人的影像。

由此,我們似乎便可以有理由這樣認(rèn)為:從照片《圣殿大道》為開始,攝影這個特殊的存在就介入到了人類歷史的長河之中,并隨著科技與文化的發(fā)展,而逐漸構(gòu)建起自身的媒介規(guī)則。但是,自攝影術(shù)誕生至當(dāng)下的180多年的時間里,攝影的具體內(nèi)容和具體規(guī)則也已經(jīng)發(fā)生了許多的重大變化——在自身內(nèi)容不斷豐富,以及自身邊界不斷拓延的過程里,其是否已經(jīng)“逾越”了我們在早期時對其所制定的規(guī)則與界限?換句話說,我們在當(dāng)下所談?wù)摰臄z影與其在1838年時的樣貌,其在本質(zhì)上已經(jīng)發(fā)生了多少的變化?

為了更好的對這個話題展開討論,我們似乎應(yīng)該回歸攝影的自身,從變化發(fā)展的角度對其展開具體的觀看,從而解析出攝影的本質(zhì)屬性,然后,再將其本質(zhì)屬性與攝影的過往歷史和當(dāng)下狀態(tài)進行連接,從而構(gòu)建出一個合理的討論語境。此外,科學(xué)技術(shù)是攝影產(chǎn)生變化和發(fā)展的基礎(chǔ)動力,所以,一切的討論也便從科學(xué)技術(shù)在攝影中的應(yīng)用來具體展開——因為其足夠明確和清晰。

如前文所言,在1838年,達蓋爾利用Daguerreotype相機拍攝了世界上第一張真正意義上的照片后,攝影便開始在人類的歷史中出現(xiàn),也因此,攝影的最初規(guī)則也開始顯現(xiàn)了出來——現(xiàn)實世界中的物體將光進行反射,然后通過相機的鏡頭進入到相機的內(nèi)部,在與感光材料發(fā)生一系列的化學(xué)反應(yīng)后,最終形成了較為穩(wěn)定的影像。后來,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,也隨著資本力量的助推,攝影術(shù)被逐漸地改良和完善:1851年,弗雷德里克·斯科特·阿徹(Frederick Scott Archer)發(fā)明了“濕版火棉膠攝影法”;1871年9月8日,理查德·利奇·馬多克斯(Richard Leach Maddox)在《英國攝影雜志》(BritishJournal of Photography )上發(fā)表了名為《明膠溴化物實驗》(AnExperiment with Gelatino-Bromide )的文章,他建議在玻璃板上用明膠——一種用于制作糖果的透明物質(zhì)——來涂布溴化鎘、硝酸銀之類的感光化學(xué)物質(zhì),而最終,查爾斯·哈珀·貝內(nèi)特(Charles Harper Bennett)制作出了第一塊明膠干版;1888年,喬治·伊士曼(George Eastman)發(fā)明了柯達相機,并用柔性的紙質(zhì)底片取代了玻璃干版,由此,攝影的速度、攝影的數(shù)量以及攝影的便捷性便得到了極大的提升——“您按下按鈕,我們完成剩下的工作”這句商業(yè)口號開始迅速地在攝影領(lǐng)域里流行開來;1889年,喬治·伊士曼又用硝化纖維基膠片取代了柔性紙質(zhì)底片。到此,我們所熟稔的“攝影”終于完成了其前期的演變并穩(wěn)定了下來。

在86年后——1975年,穩(wěn)定了許久的攝影又開始發(fā)生新的轉(zhuǎn)向,柯達應(yīng)用電子研究中心的工程師史蒂芬·沙森(Steven Sasson)帶領(lǐng)團隊發(fā)明了世界上的第一臺數(shù)字相機——而隨著這臺笨重的“手持式電子照相機”的出現(xiàn),其也徹底顛覆了攝影的既有規(guī)則。后來,同樣隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和資本力量的助推,數(shù)字?jǐn)z影也被逐漸改良與完善:1988年,富士膠片在德國科隆世界影像博覽會上推出了Fujix DS-1P相機,這是第一臺真正意義上的面向消費者群體的數(shù)字相機——但其卻從未發(fā)售過;1991年,柯達生產(chǎn)了DCS100相機,這是第一臺商業(yè)化的數(shù)字單反照相機——實際上,它使用了經(jīng)過改裝的尼康F3相機的機身,底片盒和卷片器被替換為傳感器與其他的電子設(shè)備,但攝影師在拍攝時要隨身攜帶一個獨立的存儲單元,并用電線將其連接在相機上;1994年,柯達和美聯(lián)社合作研發(fā)出柯達AP NC2000相機,這是第一臺具有實用功能的數(shù)字相機——其擁有130萬像素和高感光度(ISO值可達1600),《溫哥華太陽報》在裝備了這款相機之后,成為了世界上第一家全部使用數(shù)字相機的報紙媒體;1995年,理光開始生產(chǎn)理光RDC-1相機,這是第一臺融合了攝影與視頻功能的數(shù)字相機——其可以以每秒30的幀率拍攝5秒鐘768×480像素的帶聲音的視頻文件;1995年,卡西歐推出了卡西歐QV-10相機,它將顯示屏轉(zhuǎn)變?yōu)榱巳【捌鳌纱烁淖兞斯鈱W(xué)取景器是控制攝影構(gòu)圖的唯一方式;1999年,尼康推出了尼康D1相機,這是第一臺由單一制造商設(shè)計的數(shù)字單反相機,而且,擁有270萬像素的D1相機也首次撼動了專業(yè)膠片單反相機的統(tǒng)治地位。

而隨著數(shù)字?jǐn)z影的發(fā)展,其也開始添加在手機之上:2000年9月,夏普聯(lián)合日本移動運營商J-PHONE發(fā)布了夏普J(rèn)-SH04手機,憑借其內(nèi)置的11萬像素的攝像頭,它成為世界上第一款可攝影的手機,由此,攝影開始與網(wǎng)絡(luò)緊密地連接在一起;后來——2009年,蘋果發(fā)布了iPhone 3GS手機,憑借其支持VGA畫質(zhì)的錄像功能,iPhone 3GS手機迅速地掀起了一股手機攝像熱潮;2012年,諾基亞發(fā)布了諾基亞808 PureView手機,這是第一款具有高像素攝影功能的手機——像素高達4100萬,而這便開啟了手機攝影的全新時代……此后,隨著智能手機的日漸普及,“影像時代”便開始真正地來到了。

由此可見,從誕生到現(xiàn)在,攝影基本經(jīng)歷了2個大的轉(zhuǎn)折——由膠片攝影轉(zhuǎn)向數(shù)字?jǐn)z影,從數(shù)字?jǐn)z影轉(zhuǎn)向手機攝影——雖然數(shù)字?jǐn)z影與手機攝影在本質(zhì)上是一致的。但是,如果我們拋開表象去分析實質(zhì)內(nèi)容,便會發(fā)現(xiàn):即使攝影在180多年的時間里發(fā)生了兩個大的轉(zhuǎn)折,但其基本邏輯卻并沒有發(fā)生本質(zhì)性的變化——其依然是“現(xiàn)實世界中的物體將光進行反射,然后通過相機的鏡頭進入到相機的內(nèi)部,在與感光材料發(fā)生一系列的反應(yīng)后,最終形成了較為穩(wěn)定的影像”,只是,原本的膠片被換成了COMS,原本的相機被變成了手機。

而在2022年,隨著A I技術(shù)的突然成熟并逐漸應(yīng)用于圖像生成領(lǐng)域之后,原本平靜的攝影又再一次地掀起了波瀾——2023年4 月13日,在2023年度索尼世界攝影獎(Sony Wor ld Photography Awards)的頒獎晚會現(xiàn)場,德國攝影藝術(shù)家鮑里斯·埃爾達格森(Boris Eldagsen)突然沖上講臺宣布: 自己的獲獎作品《虛妄記憶: 電工》(Pseudomnesia:TheElectr ician )是一組利用AI圖像生成器DALL-2創(chuàng)作的作品,并拒絕了其相應(yīng)的獎品,這在當(dāng)時的攝影領(lǐng)域里掀起了軒然大波。由此,“圖像生成”與“攝影記錄”之間的關(guān)系/差異性便開始成為當(dāng)下攝影領(lǐng)域里的熱議話題。

在討論“圖像生成”與“攝影記錄”之間的關(guān)系/差異性之前,我們必然要清晰兩者的基本邏輯。其中,在前文對于攝影發(fā)展的梳理中,我對于“攝影記錄”的邏輯已經(jīng)梳理得十分清晰——“現(xiàn)實世界中的物體將光進行反射,然后通過相機的鏡頭進入到相機的內(nèi)部,在與感光材料發(fā)生一系列的反應(yīng)后,最終形成了較為穩(wěn)定的影像。”換句話說,“攝影記錄”是攝影實踐者通過攝影這個工具/媒介與現(xiàn)實世界發(fā)生直接關(guān)系的一種方式,也就是攝影理論中的“攝影師在場”——我個人覺得這種關(guān)系是攝影最重要且最本質(zhì)的意義。而“圖像生成”在當(dāng)下則是AI通過自身的機器學(xué)習(xí)(Machine Learning)算法對圖像數(shù)據(jù)庫進行學(xué)習(xí)和模擬,而后制造出與原始數(shù)據(jù)集風(fēng)格/內(nèi)容相似的新圖像。此外,從當(dāng)前的邏輯講,“圖像生成”是一種人與機器之間的相互選擇——首先,我們沒有完整的、具體的“潛在影像”,對于圖像,我們擁有的只是一個框架或者一個模糊的想象,我們是希望讓AI圖像生成器來生產(chǎn)出自己“需要”的圖像,而AI圖像生成器則根據(jù)我們給予它的具體信息來生成出一些圖像后,我們再從中挑選出最接近自己想象的那幾個——這是一種選擇;其次,AI圖像生成器并不能像相機那樣直接從“現(xiàn)實世界”中攝取影像,它需要通過網(wǎng)絡(luò)在巨大的圖像數(shù)據(jù)庫中找尋與我們輸入的信息相近的圖像,在分解這些圖像的具體特征后再進行借鑒和學(xué)習(xí),然后才能生成一系列相似的圖像——那么,對于圖像資料庫中的圖像的選擇,以及圖像資料庫中的圖像的構(gòu)成,這又是另一種選擇。并且,在圖像資料庫中,我們自己拍攝的影像也可能是其中的一個存在,這樣就構(gòu)建出了一個多元的“銜尾蛇”狀態(tài)——我們選擇了AI圖像生成器的選擇,而AI圖像生成器也選擇了我們的選擇。由此可見,“圖像生成”與現(xiàn)實世界之間并沒有發(fā)生直接的關(guān)系,而是一種直接關(guān)系之后的模擬——這就消解了攝影與現(xiàn)實世界之間的直接關(guān)系,從而改變了攝影的既有邏輯。那么,我們能否將“圖像生成”規(guī)納入“攝影”的體系之內(nèi)呢?

其實,在攝影史的發(fā)展脈絡(luò)中,我們似乎也能找到“圖像生成”出現(xiàn)前的一些預(yù)兆——1990年,Adobe公司正式推出了Photoshop軟件——即使當(dāng)時只有蘋果系統(tǒng)的版本。那么,在數(shù)字?jǐn)z影逐漸流行的當(dāng)時,它的出現(xiàn)便開始對攝影的“再現(xiàn)”規(guī)則產(chǎn)生了一種消解——雖然,早在膠片攝影時代,人們也可以通過暗房技術(shù)來對照片進行修改,但因為技術(shù)等因素的制約,其在當(dāng)時并沒有被大規(guī)模的擴展開。那么,藉由Photoshop軟件對數(shù)字照片進行的人為干預(yù),從邏輯的意義講,這是一種部分性的“圖像生成”,雖然這種行為依然建立在照片邏輯的基礎(chǔ)之上。那么,從Photoshop軟件的局部修改到AI的“圖像生成”,這顯現(xiàn)了一個逐漸疏離現(xiàn)實世界的過程,一個由量變產(chǎn)生質(zhì)變并逐漸構(gòu)建出“元宇宙”的過程。或者,換句話說,與“攝影記錄”相比較,“圖像生成”已經(jīng)是另外一個系統(tǒng)中——元宇宙——的類似于攝影的存在了。

元宇宙(Metaverse),或稱為后設(shè)宇宙、形上宇宙、元界、魅他域、超感空間、虛空間等等,是一個聚焦于社交連結(jié)的3D虛擬世界的網(wǎng)絡(luò)。元宇宙包括物質(zhì)世界和虛擬世界、一個獨立運作的經(jīng)濟系統(tǒng),以及化身和數(shù)碼資產(chǎn)在元宇宙不同部分的可轉(zhuǎn)移性。元宇宙將會是去中心化的——沒有中央統(tǒng)一的管理機構(gòu),將有許多公司和個人在元宇宙內(nèi)經(jīng)營自己的空間。元宇宙的其他特色還包括數(shù)碼持久化和同步,這意味著元宇宙中的所有事件都是實時發(fā)生,并具有永久的影響力。元宇宙生態(tài)系統(tǒng)包含了以用戶為中心的要素,例如:頭像、身份、內(nèi)容創(chuàng)作、虛擬經(jīng)濟、社會可接受性、安全和隱私以及信任和責(zé)任——在1999年,電影《黑客帝國》就向人們展示了一個奇異的“矩陣世界”,而它就是人類對于元宇宙的早期預(yù)想。

在以前的文章中,我也曾對攝影與元宇宙之間的關(guān)系進行過深入的討論。眾所周知,記錄與傳播是攝影的本質(zhì)屬性,那么,從攝影術(shù)誕生的那一刻起,無數(shù)的攝影師便拍攝了無數(shù)的照片——從攝影的邏輯講,這些照片便是現(xiàn)實世界在影像領(lǐng)域里的一個碎片式存在,而當(dāng)無數(shù)的照片和影像集合在一起后,似乎便能建構(gòu)出一個“影像世界”——現(xiàn)實世界的一種“鏡像”。在《機械復(fù)制時代的藝術(shù)作品》(The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction )一書中,瓦爾特·本雅明(Walter Bendix Sch?nfliesBenjamin)就提出:在攝影出現(xiàn)之后,人們感知對象/世界的方式都發(fā)生了巨大的變化,其中,攝影的記錄性與傳播性瓦解了藝術(shù)作品所具有的“靈韻”——“隨著照相攝影的誕生,手在形象復(fù)制過程中便首次減弱了所擔(dān)當(dāng)?shù)淖钪匾乃囆g(shù)職能,這些職能便歸通過鏡頭觀照對象的眼睛所有。由于眼攝比手畫快得多,因而,形象復(fù)制過程就大大加快、以致它能跟得上講話的速度,在電影攝影棚中,攝影師就以跟演員的講話同樣快的速度攝下了一系列影像。如果說石印術(shù)可能孕育著畫報的誕生,那么,照相攝影就可能孕育了有聲電影的問世。而上世紀(jì)末就已開始了對聲音的技術(shù)復(fù)制。這些一致的努力使人可以預(yù)見保羅·瓦萊利在下面這段話中所描述的情形:‘就像我們幾乎不顯眼地拉一下把手就能把水、煤氣和電從遙遠的地方引進我們的住宅而為我們服務(wù)那樣,我們也將配備一些視覺形象或音響效果,為此我們只需做一個簡單的動作,差不多是個手勢就能使這些形象或效果出現(xiàn)和消失’。”而在居伊·德波(Guy Debord)的《景觀社會》(The Society of the Spectacle )一書里,他則用“景觀”(Spectacle)一詞來指代由“電視、電影和出版業(yè)”構(gòu)建出的影像場景——“在這個歷史中,我們熟悉的內(nèi)容并不是同樣地為人所熟知,那是因為真實的生活本身只可能以奇幻的形式出現(xiàn),只可能在現(xiàn)代的景觀世界所強加的顛倒的圖像中出現(xiàn):在景觀中,所有的社會生活和人為的革命的再現(xiàn)都被寫在權(quán)力充滿謊言的語言中,被機器所過濾。景觀是宗教在塵世中的繼承者,是在商品的‘豐裕社會’中的資本主義鴉片,是‘消費社會’中被實實在在消費的幻象。”

當(dāng)然,相較于現(xiàn)實世界的完整與變化,影像世界就顯得零碎和滯后了許多,但當(dāng)AI和“影像時代”——“攝影記錄”與“圖像生成”——發(fā)生真正的交融之后,影像世界便擁有了一種“圓滿”/“自洽”的希望。由此,從形式上講,“圓滿”/“自洽”后的影像世界就是“元宇宙”在視覺領(lǐng)域中的一種雛形。如果,隨著科學(xué)技術(shù)的繼續(xù)發(fā)展,“元宇宙”就真的可以成為一種現(xiàn)實——當(dāng)人類可以像電影《黑客帝國》里描繪的那樣完全地生活在“元宇宙”之中后,“圖像生成”似乎就可以完全地取代“攝影記錄”了,于是,攝影也就發(fā)生了一種“質(zhì)變”——在兩個不同的世界中,它們各自成為了符合各自世界規(guī)則的“攝影”。但是,在當(dāng)下——在未真正進入“元宇宙”之前,攝影似乎又成為“阻礙”我們進入“元宇宙”的一種羈絆——因為,攝影固有的與現(xiàn)實世界之間的直接聯(lián)系會讓我們與現(xiàn)實世界之間形成緊密相連的關(guān)系,而這種關(guān)系自然而然地會演變?yōu)槲覀兣c“元宇宙”之間的一條寬闊河流。

關(guān)于“代表作計劃”的討論

DEBATE SOBRE EL PROYECTO MASTERPIECE PROGRAMME

馬歇爾·麥克盧漢(Marshall McLuhan)在《理解媒介:論人的延伸》(Understanding Media:the Extensions of Man )一書里指出:“任何一種感覺的延伸都改變著我們思想和行為的方式,即我們感知世界的方式。當(dāng)這種比例改變的時候,人就隨著改變了,因此,‘任何發(fā)明或技術(shù)都是人體的延伸或自我截除’。人工智能時代,技術(shù)已經(jīng)不僅僅是人體功能的延伸,而已經(jīng)成為人體功能的‘竊取者’。人類迫于人工智能的侵蝕而不得不被動地做出改變,以出讓自身機能作為技術(shù)發(fā)展的籌碼。這種受制于技術(shù)馴化而導(dǎo)致的人類改變實際上正是人被異化的鮮明體現(xiàn)”。

QA

對話“代表作計劃”發(fā)起人 春熙和楊達

FOTO:發(fā)起“代表作計劃”項目的初衷是什么?

春熙:發(fā)起“代表作計劃”的初衷是解構(gòu)傳統(tǒng)的攝影權(quán)威觀念,賦予每個人對“代表作計劃”的獨特理解和創(chuàng)造機會。這個項目并不是要追隨像布列松這樣的“攝影大師”模式,而是意在讓每個人分享屬于自己的人生照片,創(chuàng)造屬于自己視角的“代表作計劃”。在這里,“代表作計劃”不僅是那些在技術(shù)或形式上出類拔萃的作品,而且是每個人在自己生活中所捕捉到的瞬間或故事。我們不強調(diào)嚴(yán)肅的攝影權(quán)威,也不限定參展者必須是職業(yè)的攝影師。我們希望喜歡攝影、分享創(chuàng)作的小伙伴可以來共同探索影像所帶來的多元表達和意義。

楊達: “ 代表作計劃” 的初衷其實是搭建一個平臺—— 自由交流且能夠展示作品的平臺。我們歡迎無論是剛踏入藝術(shù)領(lǐng)域的新人,還是已經(jīng)在藝術(shù)行業(yè)深耕多年的、有建樹的藝術(shù)家。加入到這個大家庭,對于新人而言,有機會和前輩一起討論攝影藝術(shù),對于前輩而言,則有機會接觸到更多“新”的創(chuàng)作欲望。此外,我們也希望借此機會能邀請更多的“學(xué)術(shù)伙伴”來進行對于“代表作計劃”這個名字的討論,從而提供一個新的參考文本,以此展現(xiàn)大家對于“代表作計劃”的觀看和理解。

FOTO:如何定義攝影領(lǐng)域里的“代表作”?

春熙:在攝影的領(lǐng)域里,“代表作”并非局限于技術(shù)上精湛或者獲得廣泛認(rèn)可的作品。相反,它是一種個人化的、富有情感和故事性的影像表達,體現(xiàn)了創(chuàng)作者獨特的視角和生活經(jīng)驗。每個人都可以有屬于自己的人生“代表作”,它可以是某個特殊時刻、某種情感共鳴,或是某個捕捉到的獨特瞬間。在“影像時代”的背景下,我們定義“代表作”為那些能夠觸動觀眾、展現(xiàn)個體視角,并在其作品中融入了創(chuàng)作者對于世界的理解和思考的影像作品。

楊達:這正是我們希望討論的。在我們項目的創(chuàng)建初期,“代表作”也是一個較為模糊的定義,其最直接的解釋似乎是——“代表作是藝術(shù)家最為大眾所熟知的作品。”但是,我們也在思考:“在未被熟知的藝術(shù)家群體里,人們?nèi)绾味x/界定他們的作品?”以及“‘代表作’是否是一成不變的,其是否會隨著藝術(shù)家的成長而發(fā)生變化?”,甚至,“我們也在討論‘代表作’是否會對于藝術(shù)家產(chǎn)生‘刻板定義’”“‘代表作’是否具有完全的重要性”等話題。這是一個開放性話題,我們每期都邀請一位“學(xué)術(shù)伙伴”,以此來共同探討關(guān)于“代表作”的定義。

FOTO:那么,作品選擇的機制和標(biāo)準(zhǔn)是什么?

春熙:“代表作計劃”項目的作品選擇機制是開放且包容的,其旨在鼓勵所有對攝影有熱情的人來參與——我們邀請每一位參與者提交他們認(rèn)為能夠代表自己獨特視角和生活體驗的作品,而不拘泥于技術(shù)水平或職業(yè)身份。評選標(biāo)準(zhǔn)并不以傳統(tǒng)的攝影技巧或藝術(shù)風(fēng)格為唯一考量,而是注重作品的真實表達和創(chuàng)意內(nèi)涵。我們希望選擇那些能夠打動觀眾、引發(fā)共鳴的作品——無論是基于個人故事、情感表現(xiàn),還是獨特的視覺視角。評委團隊會從作品的情感共鳴力、表達的個性和真實感等方面進行評估,確保入選的作品能夠多元地呈現(xiàn)出參與者各自的人生故事與視角。

楊達: 對, 就如春熙所說: 我們非常開放地歡迎各位影像創(chuàng)作者。我們會從創(chuàng)作者的自身出發(fā),而相對弱化其他的“攝影”標(biāo)準(zhǔn)。所謂的基礎(chǔ)構(gòu)圖、是否擁有很好的履歷以及行業(yè)背景等,并不是我們衡量入選與否的絕對標(biāo)準(zhǔn)。我們還是希望來提供一個平臺和一個觀看視角。

FOTO:從設(shè)立至今,“代表作計劃”項目自身以及公眾對其認(rèn)知的變化有哪些?

春熙:隨著“代表作計劃”項目的不斷發(fā)展和多次舉辦,項目自身以及公眾對于它的認(rèn)知逐漸發(fā)生了變化。最初,“代表作計劃”項目更偏向于展示傳統(tǒng)攝影技藝或經(jīng)典影像語言,但隨著影像文化的快速發(fā)展,項目的主題和展示方式開始變得豐富和多元,更加包容多樣的表達形式與視角——逐漸涵蓋個人視角、日常生活瞬間,甚至非專業(yè)攝影作品。這一變化反映了影像在當(dāng)下社會中的廣泛應(yīng)用與普及,也讓項目展現(xiàn)出更貼近大眾生活的特質(zhì)。另一方面,參與的藝術(shù)家和觀眾對于“代表作計劃”概念的理解也在發(fā)生變化。觀眾不再僅僅關(guān)注技術(shù)的精湛或形式的完美,而是開始探索作品所傳達的個人故事和情感內(nèi)涵。

此外,參與者也逐漸意識到,每個人都可以擁有屬于自己的“代表作”,它可能是一個日常生活中的簡單瞬間,或是具有特別情感意義的畫面。這種認(rèn)知的轉(zhuǎn)變使得“代表作計劃”項目更具互動性和包容性,也讓更多人感受到影像表達的獨特魅力。

楊達:從“代表作計劃”項目的本身講,我們預(yù)計做到10至12期的時候就會集合形成出版物。那么,從第一期到馬上舉辦的第6期,第一個大周期就已經(jīng)進行了一半,這是很重要的一個轉(zhuǎn)折點。前6期的積累,讓我們看到項目本身被越來越多的人所討論,并且,參與的人群和作品的種類也變得越來越豐富,這無疑是大家對“代表作計劃”

項目的認(rèn)可以及更多的關(guān)注。對于觀眾的認(rèn)知而言,我們看到越來越多的觀眾開始關(guān)注這個項目——他們會定期來看“代表作計劃”項目的每一期作品所呈現(xiàn)出的變化,從而進行觀眾之間的討論和交流,甚至,很多觀眾也開始加入到“代表作計劃”項目中。這就很好地實現(xiàn)了我們把這個項目作為一個拉近攝影人之間關(guān)系的橋梁。對于我們而言,隨著我們邀請的學(xué)術(shù)伙伴數(shù)量的增加,大家的學(xué)術(shù)文章也在逐步深入,這讓我們看到了更多的從不同角度和層面對于“代表作計劃”項目的討論,這都是我們開展這個項目的初衷。

FOTO:每一期的“代表作計劃”項目都會有一個“主題”,其對作品的征集會產(chǎn)生哪些影響?

春熙:每一期的“代表作計劃”項目都會圍繞一個特定主題,例如:“閥限”“界限”“復(fù)調(diào)”“顯影”等等,其能幫助創(chuàng)作者聚焦于不同角度的表達。這些主題既是項目對于藝術(shù)家的一種引導(dǎo),也為作品征集設(shè)定了一個內(nèi)涵框架。主題的設(shè)定推動了參展作品在某一思想或視覺方向上的深度挖掘,使得作品在表達上更具連貫性和整體性。這樣的方式不僅促進了創(chuàng)作者的創(chuàng)意發(fā)揮,還使得觀眾能更清晰地捕捉到展覽的核心思想。

楊達:設(shè)定“主題”是對“代表作計劃”項目的整體性引領(lǐng),我們不能盲目地去討論“代表作”。主題的限定,讓我們有了一個討論的范圍。這樣,每一期的不同主題,都形成了環(huán)環(huán)相扣的遞進,對于參加項目的創(chuàng)作者而言,這是有效的,對于觀眾的觀看而言,這是容易進入的,而對于學(xué)術(shù)伙伴以及更多的研究者而言,這也是更加具體的——在“無限制”中進行相對“有界定”的討論,可能是較為有效的一種方式。

FOTO:那么,學(xué)術(shù)伙伴的選擇標(biāo)準(zhǔn)及其意義是什么?

春熙:在“代表作計劃”項目中,我們選擇學(xué)術(shù)伙伴的標(biāo)準(zhǔn)是:既有成熟作品又兼具學(xué)術(shù)思維的年輕藝術(shù)家或?qū)W者。我們注重選擇具有多元視角和創(chuàng)新精神的伙伴,以確保項目的多樣性和包容性。他們的作品也會參與到展覽之中,同時還會撰寫文章來闡述自己對于“代表作”的理解,幫助觀眾從新的角度來理解和感受影像的獨特意義。這些學(xué)術(shù)伙伴為項目帶來了新鮮的活力和豐富的學(xué)術(shù)內(nèi)涵,使得“代表作計劃”項目能夠不斷地拓展其藝術(shù)視野和文化深度。

楊達:在學(xué)術(shù)伙伴的選擇上,如春熙所言,我們會把聚焦點放在“學(xué)術(shù)”“創(chuàng)作”“思維”和“經(jīng)歷”上,我們對年齡的限制基本沒有,我們所謂的“年輕”更多地體現(xiàn)在“思維和思考方式上”,同時,我們也不希望將“學(xué)術(shù)”一詞顯得很有隔閡感,所以,我們用了“學(xué)術(shù)伙伴”這一概念。在每期的“代表作計劃”項目中,學(xué)術(shù)伙伴角色既在學(xué)術(shù)上起到引領(lǐng)作用,也在參與的創(chuàng)作者中起到了交流和討論的作用——這似乎又回到了我們作為一個平臺的功能。

QA

對話“代表作計劃”參與者 吳雨航

FOTO:為什么會參加“代表作計劃”項目?你覺得自己參加這個項目的意義是什么?

吳雨航:“代表作計劃”項目最吸引我的是它提供了思考和表達的契機。這不僅是一次對于個人創(chuàng)作的梳理,也是一個開放的學(xué)術(shù)與展示平臺。攝影的創(chuàng)作往往具有延續(xù)性和階段性,而“代表作”這個概念促使我以更加集中的視角反思自己的創(chuàng)作路徑,并重新認(rèn)識和定義自身的藝術(shù)表達。對于我而言,參加“代表作計劃”項目的意義在于:它打破了以往作品的創(chuàng)作與展示邏輯。選擇一張圖像作為代表,讓我有機會重新審視哪張作品能夠超越時間和階段性創(chuàng)作的局限,凝結(jié)成更深刻的表達。這更像是一個自我提問的實驗:它不僅讓我思考“這張照片代表了什么”,還讓我重新意識到攝影作為媒介的特質(zhì),以及它如何在“我”與“現(xiàn)實”之間搭建橋梁。

FOTO:在當(dāng)下的“影像時代”,在攝影的語境里,你如何理解“代表作”這個概念?此次,你又選了哪張作品參與這個項目,選擇它的原因是什么?

吳雨航:在當(dāng)下的“影像時代”,攝影早已成為一種關(guān)于哲思與建構(gòu)的媒介,開放而多元。在這樣的語境下,“代表作”這個概念不再僅僅是某位攝影名家的“紀(jì)念碑”,它更是一種關(guān)于創(chuàng)作者自我認(rèn)知的映射。它不必是藝術(shù)家?guī)p峰時刻的唯一象征,也可以是創(chuàng)作者個人情感投射的體現(xiàn),甚至是觀念與技術(shù)交織的獨特視角。

此次參與項目,我選擇了《不完整的》系列中的開篇作品。盡管這個系列在最近兩年才整體展示呈現(xiàn),但這張幽藍樹影與身體背影的畫面拍攝于我最初接觸攝影的時期——它既包含了我選擇攝影的情感起點,也承載著自己多年來對于攝影媒介的探索。我希望通過它,不僅能展現(xiàn)自己的創(chuàng)作思考,也能回溯個人接觸攝影這十年的來路。

FOTO : 在“ 代表作計劃” 項目中, 有一個展覽規(guī)則——只能展現(xiàn)一張照片,那么,你覺得:單張照片與組照之間的區(qū)別是什么?

吳雨航:單張照片與組照的區(qū)別在于語境的構(gòu)建與敘事的方式——組照更像是一個完整的句子或段落,其圖像之間相互關(guān)聯(lián)構(gòu)建出延續(xù)性的敘事或概念表達;而單張照片的獨立性要求它在有限的畫面中完成敘事、情感表達以及觀念傳達,需要具有更高的集中性與表現(xiàn)力。“代表作計劃”項目選擇單張照片的展覽規(guī)則,實際上增加了觀看的挑戰(zhàn)性。創(chuàng)作者需要思考如何讓這張被選擇的照片承載足夠豐富的意涵,或是具備視覺上的吸引力與情感上的深度。這種形式迫使我們重新審視“代表性”——它不再只是技法或美學(xué)上的展示,而是能以有限影像折射無限思考的能力。

FOTO:你既是“代表作計劃”項目的具體參與者,又是“代表作計劃”項目的學(xué)術(shù)伙伴,這種“內(nèi)”與“外”的雙重身份十分有趣,那么,你如何看待這個計劃,其對于攝影會有哪些影響?

吳雨航:身為“代表作計劃”項目的具體參與者和學(xué)術(shù)伙伴,我既是“內(nèi)部”展覽實踐的一部分,又以“外部”視角來反思這個項目的價值和意義。這種多重身份讓我更深刻地理解了“代表作計劃”項目不僅是個體藝術(shù)家的自我表達,更是一次關(guān)于當(dāng)代攝影生態(tài)的集體實驗。“代表作計劃”項目的核心意義在于:它通過單張照片的展示形式開啟了攝影創(chuàng)作者與觀者之間的雙向投射。這種形式突破了傳統(tǒng)攝影組照敘事的限制,使每一幅作品都能獨立成為“微觀視角”的載體。從學(xué)術(shù)層面看,計劃中的長期文獻梳理與影像積累,將逐步構(gòu)建起關(guān)于攝影媒介、社會風(fēng)貌與時代審美的宏觀敘事。更為重要的是,這一項目為眾多新興創(chuàng)作者提供了被看見的機會,推動了影像權(quán)力的下放,呈現(xiàn)出更加多元化的影像生態(tài)。展望未來,“代表作計劃”項目或許能夠進一步地深化攝影在社會語境中的角色,既能匯聚攝影創(chuàng)作者階段性創(chuàng)作的“代表”,也能成為觀察時代情緒與攝影媒介發(fā)展的重要文獻樣本。

QA

對話“代表作計劃”參與者 姚沐含

FOTO:為什么會參加“代表作計劃”項目?你覺得自己參加這個項目的意義是什么?

姚沐含:“代表作計劃”項目是我首次參與的展覽,而“春熙照相館”則是一個我認(rèn)為非常有影響力的公眾號。這個展覽給了我一個難得的機會,讓自己的作品有可能展示在更廣泛的觀眾面前——不僅能獲得更多的反饋,還幫助我更深入地理解作品的獨特性和局限性。更重要的是,這是一次自我檢驗的機會,能夠讓我評估作品的質(zhì)量和創(chuàng)作的水平。

FOTO:在當(dāng)下的“影像時代”,在攝影的語境里,你如何理解“代表作”這個概念?此次,你又選了哪張作品參與這個項目,選擇它的原因是什么?

姚沐含:如今,攝影作品生產(chǎn)與消費的廣度和速度被空前地提升。在這種環(huán)境下,“代表作”不只是單張作品,更是一種創(chuàng)作者獨特視角與風(fēng)格的體現(xiàn)——它能夠反映攝影師的思考和情感共鳴,甚至是社會關(guān)懷。這樣的作品往往能夠超越單純的畫面美感,具備了敘事性,能在思想和情感層面上與觀者產(chǎn)生深層次的連接。一幅“代表作”往往能夠濃縮攝影師的風(fēng)格特征,甚至透露其內(nèi)在的情緒基調(diào),我所選擇的參展作品出自“光行差”項目,這個項目從構(gòu)思到拍攝已經(jīng)持續(xù)了多年——至今未完成的原因在于我始終認(rèn)為它是一個對于青春的總結(jié),擔(dān)心自己無法很好地詮釋其主題。這張參展的照片是“光行差”項目中我目前最為滿意的一幅,它不僅奠定了整個項目的基調(diào)——關(guān)于青春的悸動與酸澀,也體現(xiàn)了我從社會人文題材逐漸轉(zhuǎn)向情緒表達的創(chuàng)作興趣。此外,這張照片的質(zhì)感也延續(xù)了我一直堅持的拍攝風(fēng)格。

FOTO : 在“ 代表作計劃” 項目中, 有一個展覽規(guī)則——只能展現(xiàn)一張照片,那么,你覺得:單張照片與組照之間的區(qū)別是什么?

姚沐含:我的攝影專業(yè)是“紀(jì)實”與“新聞”方向,所以,大部分的時間都在拍攝組照。我認(rèn)為組照的優(yōu)勢在于多張影像之間的關(guān)聯(lián)性和呼應(yīng)性,可以呈現(xiàn)復(fù)雜的敘事結(jié)構(gòu)和豐富的情感層次。此外,組照能夠展現(xiàn)一個事件或者一段旅程的全過程、一種情緒的轉(zhuǎn)變,觀者可以循序漸進地理解作品的內(nèi)在邏輯和情感脈絡(luò),因此,照片之間的編排和節(jié)奏往往會比照片本身顯得更為重要。而單張照片則是一種瞬間凝結(jié),要求在有限的空間內(nèi)濃縮豐富的信息與情感,讓觀者一眼就能捕捉到作品的張力與含義,這就需要很強的內(nèi)容選擇能力。

QA

對話“代表作計劃”參與者 李小山

FOTO:為什么會參加“代表作計劃”項目?你覺得自己參加這個項目的意義是什么?

李小山:在2020年的時候,我在L.A.P畫廊做了自己的第一個展覽,在那之后才認(rèn)識了一些從事影像創(chuàng)作的朋友。其中的多數(shù)人都和我一樣,沒有接受過系統(tǒng)的攝影教育,在情感最充沛的時候,憑著模仿與感覺拍攝了還算不錯的“處女作”,但這并不意味著我們的攝影之路會延續(xù)下去——很多人在那之后從事了和“攝影”毫不相關(guān)的工作,或是在完成了一次性的自我表達后再也找不到其他有價值的拍攝主題,或是迫于生活壓力放棄了攝影……也許,多年之后,當(dāng)我們回看這些人——包括我——的攝影生涯時,有價值的可能就是最初完成的那一兩個項目里的一兩張照片。所以,“代表作計劃”這個項目對于認(rèn)識一個攝影師來說可能是最精簡和有效的。我不知道作品的其他部分有沒有機會被大家觀看——也許它們不夠好,但“代表作計劃”項目至少讓我有機會選一張“代表作”。

FOTO:在當(dāng)下的“影像時代”,在攝影的語境里,你如何理解“代表作”這個概念?此次,你又選了哪張作品參與這個項目,選擇它的原因是什么?

李小山:影像傳播的顯著特征就是受眾在傳播的過程中無需進行深度思考,可以單純地依賴本能與直覺。所以,在成就了“影像時代”的網(wǎng)絡(luò)社交平臺上,影像獲得影響力與傳播度的最重要特質(zhì)可能就是打破日常邏輯的刺激性。于是“首圖”在一定程度上取代了“代表作”的含義,雖然它不一定是最能代表整套作品或者攝影師整體創(chuàng)作風(fēng)格的,但它肯定是最抓人眼球的,傳播度最高的。

這次選擇的照片來自我去年拍的《逝者之塵》系列。這個系列拍攝于甘肅民勤與古浪這兩座受困于生態(tài)問題多年的縣城。這里曾有一片廣闊的被稱為海的湖泊,但在諸多因素的影響下,湖水在20世紀(jì)五十年代完全干涸,成為一片覆蓋著螺殼和魚骨的白色荒漠。為了改善部分生態(tài)脆弱區(qū)域的人居條件,并為進一步的環(huán)境治理工作創(chuàng)造條件,一些村莊在政府指導(dǎo)下進行了整村遷移——一些村莊的人口流失嚴(yán)重,便就地進行了收縮重組。這次參展的照片是《重復(fù)過去聽過的語言,一遍一遍》,我認(rèn)為它最能代表這組作品的創(chuàng)作理念:我在廢棄的村子里拍攝時,經(jīng)常能聽到外面有人對話,我明知道那不過是占領(lǐng)了廢墟的鳥兒們的叫聲,但每次還是忍不住放下手頭的工作出去查看。后來,我在當(dāng)?shù)氐募猩峡吹搅艘豢钔婢啕W鵡,我就買了幾只放在一座大院里——這座大院在更早的時候可能是明長城的一個部分,并拍攝了這張照片。在我的想象里,這群鸚鵡原本和人類一同生活,當(dāng)人類走后,它們繼續(xù)在這片土地上繁衍,并不斷重復(fù)曾經(jīng)從人類那里聽到的故事——我試圖以這樣的方式來解釋在那些廢墟里聽到的與人類的對話再接近不過的聲音。

FOTO : 在“ 代表作計劃” 項目中, 有一個展覽規(guī)則——只能展現(xiàn)一張照片,那么,你覺得:單張照片與組照之間的區(qū)別是什么?

李小山:在荒木經(jīng)惟的紀(jì)錄片里有一個鏡頭我覺得很有意思:美術(shù)館工作人員在挑選照片的時候,會把所有的照片鋪在桌子上觀看,但荒木經(jīng)惟不喜歡這種做法,他把照片摞成一沓,放在一個小盒子里一張一張地挨著看。這兩種方法可能不存在高下之分,但荒木經(jīng)惟的做法顯然更貼近日常觀看的習(xí)慣。這說明,除少部分的作品外,大部分組照間的關(guān)系不是嚴(yán)密的邏輯關(guān)系——不是章節(jié)組成全文,而是星星組成星座。那么,相較于認(rèn)識星星本身,聯(lián)結(jié)星星的方式可能更能體現(xiàn)人的想像力與認(rèn)識世界的態(tài)度。

QA

對話“代表作計劃”參與者 于昊

FOTO:為什么會參加“代表作計劃”項目?你覺得自己參加這個項目的意義是什么?

于昊:我參加“代表作計劃”項目是因為它給我提供了一個難得的展示自己的機會,讓我能夠?qū)⒆约旱淖髌贩窒沓鰜恚瑥膫€人的角度重新審視自己的藝術(shù)創(chuàng)作歷程,并在這一過程中重新定位和定義我的藝術(shù)表達。縱觀歷史,每位藝術(shù)家都會有幾個最具代表性的作品,并且,這些作品的意義不僅僅在于視覺表達,更在于他們?nèi)绾误w現(xiàn)藝術(shù)家創(chuàng)作背后的思考、態(tài)度和探索。通過“代表作計劃”項目我希望將這些作品背后的故事、理念更加清晰地呈現(xiàn)給觀眾,同時也是對自己創(chuàng)作歷程的一次總結(jié)和梳理。

FOTO:在當(dāng)下的“影像時代”,在攝影的語境里,你如何理解“代表作”這個概念?此次,你又選了哪張作品參與這個項目,選擇它的原因是什么?

于昊:在當(dāng)下的“影像時代”,影像充斥著我們的日常生活。攝影不僅僅是一種創(chuàng)作媒介,更是一種人們理解和表達自我的方式。然而,正是因為影像的泛濫,藝術(shù)家在大眾信息流中創(chuàng)作出“代表作”就顯得更具挑戰(zhàn)性。所謂“代表作”,不僅僅是對個人風(fēng)格和理念的精煉體現(xiàn),更是在眾多影像中以獨特的視角來引發(fā)觀眾的共鳴——它需要在視覺的瞬間性和觀念的深邃性之間找到平衡。我選擇的“代表作”是《ING》,選擇它的原因在于:它直接回應(yīng)了我對于“影像時代”中個人認(rèn)知與社會標(biāo)準(zhǔn)之間發(fā)生沖突的思考。該作品以未來職業(yè)選擇的焦慮為主題,試圖探索個體在復(fù)雜社會環(huán)境中的掙扎與渴望。并在人生軌跡下尋找身份認(rèn)同的過程。

FOTO : 在“ 代表作計劃” 項目中, 有一個展覽規(guī)則——只能展現(xiàn)一張照片,那么,你覺得:單張照片與組照之間的區(qū)別是什么?

于昊:單張照片的力量在于它能夠用一個瞬間、一個視覺意象去濃縮整體的情感或概念。它要求攝影師將所有的信息與情感凝結(jié)在一個畫面中,觀眾在瞬間或者凝視時,可以直接感受到攝影師想傳達的主題。

組照則提供了更豐富的敘事和視覺層次。它們通過多個畫面講述一個完整連貫的故事情節(jié)或者情感變化,為觀眾提供一個逐步理解的過程。而不同的圖像之間可以互相形成對比,補充,甚至產(chǎn)生更多不同的思考。

透視“代表作計劃”——“可見性”,觀看,與攝影作品流通史的研究可能

作者 | 蘇葵

在寫這篇文章時,我隱隱地感到一種困難。很難完全框定“代表作”,并數(shù)清它之于創(chuàng)作者、評論者、觀者的意義。這樣說,不意味著“代表作”是難以分析的概念,正因為它很少完全固定自身,除非它已經(jīng)走進攝影史的歷史敘述——而是充滿了流動性,便不能試圖以文字去捕捉、凝固這一動態(tài)。相反,更值得注意的是“代表作”可能涉及的攝影場域,并在對它的誕生、觀看等所可能涉及的諸因素的思考中,以此為原點,引申出一些值得探討的攝影話題。

提起代表作,你會想到什么?提起代表作,我想到的不是“代表作”如何定義,或者創(chuàng)作者在什么情況下會擁有代表作這類的問題,其首先在我腦海中浮現(xiàn)的是兩個字:“選擇”。正是“選擇”,將對“代表作”的探討置于我視線的中心。

當(dāng)然,代表作的誕生總是伴隨著某種選擇的過程。如果這由創(chuàng)作者進行,他/她會在自己的系列創(chuàng)作或多張圖像中進行篩選,最后選出/標(biāo)注哪一張或幾張有可能稱之為“代表作”的作品。代表作也基本是在復(fù)數(shù)的前提下存在——若創(chuàng)作者暫時只有一幅作品,或許他/她很難立刻將其稱之為“代表作”,而往往會在有更多圖像或者某個階段的創(chuàng)作完成后,再進行梳理和確定。所以,“代表作”也意味著“時間”與“回顧”。既然是選擇,就會有“淘汰”和“過濾”。那么,我好奇的是,是什么原因促使創(chuàng)作者選擇了這(些)幅而非那(些)幅作品作為自己潛在的代表作?他/她會選擇/標(biāo)注那件現(xiàn)在觸動較深的作品,還是那件過去喜歡的作品,是那件耗費了最多精力的作品,又或者是那件最受別人肯定的作品?每位創(chuàng)作者都可能會有不一樣的緣由,并為此進行不同視角的表述,而正是在對緣由的思考中,研究代表作不僅是研究代表作的意義以及與創(chuàng)作者其他作品的關(guān)系,更是要在此時此刻的當(dāng)下,以這一選擇后的結(jié)果為切口,感受代表作與創(chuàng)作者本人之間的“互動”和“對話”——換而言之,創(chuàng)作者將代表作置于的語境。

除了對原因的好奇,我也很想知道:代表作選擇的過程是否順暢,是輕松的選中還是經(jīng)過長時間的思考?至少于我而言,當(dāng)我去設(shè)想一幅(或幾幅)作品為自己可能的代表作時,我會感到某種程度上的不容易。比如,《白日夢》《物體系》以及今年創(chuàng)作的《水之象》,都是我所喜歡的系列,而每幅作品都至少獲得了創(chuàng)作者本人(我)的滿意;另一方面,在作品完成后,我對它的評價也并非一成不變,而處于輕微的波動之中——自己會更偏向最新的系列,因為它包含了當(dāng)下的思考,而這種私人情感往往要在“最新”的系列也成為“過去”后,才能變得更為冷靜。這就導(dǎo)致我的目光在眾多圖像中來回游走,卻很難立刻找到一個落腳點——我在思考,在對比,較為艱難地嘗試給出我的答案,但也清晰地意識到,選擇所不可避免的動態(tài)性和不確定性。

如果代表作由他人確定,這或許能緩解創(chuàng)作者在選擇過程中所可能感到的猶豫,甚至在創(chuàng)作者毫無頭緒之時,通過給予反饋、進行梳理,讓他/她對自己的作品有更明晰的認(rèn)知。不過,我同樣好奇著,他人的選擇會多大程度地與創(chuàng)作者本人已有的或者潛在的偏好相重合,創(chuàng)作者面對可能的差異時又會有怎樣的思考,他人的選擇是否會影響創(chuàng)作者對于自己做出的判斷,并最終“內(nèi)化”為創(chuàng)作者自己的選擇?

當(dāng)然,無論是自選還是他選,無論是進行創(chuàng)作不久的創(chuàng)作者的作品還是已被寫入“攝影史”的名作,“代表作”誕生中所蘊含的動態(tài)的、選擇的過程,不也正暗示并契合作品完成后必然經(jīng)歷的,甚至可以說是比“創(chuàng)作作品”更為復(fù)雜、時間更為長久的“流通”階段嗎?創(chuàng)作者對此應(yīng)該并不陌生。無論線上或線下作品的發(fā)表/展示,都很難呈現(xiàn)一位創(chuàng)作者/一組作品的全貌,而往往會選擇部分進行展現(xiàn)。這一和選擇代表作相似的過程,似乎對我們而言已經(jīng)習(xí)以為常,不管是客觀容量的限制還是主觀思想的考量,這都是在作品完成后會面對的現(xiàn)實,其似乎沒有特別多討論的必要。然而,正是這一習(xí)焉不察的過程,卻呈現(xiàn)出非常有趣的一面——既然有選擇,就會有某種“取舍”,無論是創(chuàng)作者自己還是合作方的意愿,這都向我們展示出,作品的流通是基于一定的“協(xié)商”來實現(xiàn)的,作品處于種種合力中,并在種種合力的作用下獲得了“可見性”。畢竟,選擇的過程也是“賦權(quán)”的過程——如果說,所有圖像都位于冰山之下,在“潛在”的狀態(tài)等待被“呈上臺面”,那么,選擇就將某個或某些圖像拉了上來,通過賦予它更多的關(guān)注,讓它得到曝光。所以,即使是同一創(chuàng)作者、同一系列中的作品,在流通過程中的境遇可能非常不同,其“曝光度”也參差不齊,總會有部分得到更多關(guān)注,有部分則不為人知。

而這種可見性,也影響著觀者與作品接觸的可能。不用說線下的報道和活動所帶來的可見性,線上平臺的自主作品的展示,也同樣會在算法的支配下,被給予差異化的推薦和被看見的幾率,這甚至常常超出創(chuàng)作者本人的意料。作品就像一顆水中的種子,天然的在完成后便存在,而可見性則像施加在種子上的流水和風(fēng),促使其發(fā)芽乃至諸多分支。差異的形成,或許比創(chuàng)作的作品本身更能向我們揭示出作品是如何在不同機構(gòu)、語境、坐標(biāo)中漂移,在各種合力與“協(xié)商”過程中,或浮出水面,或沉入水底。我們要看見的,正是這種“可見性”的差異,以及差異在向我們傳遞有關(guān)作品偏好信息的同時,所展現(xiàn)出的當(dāng)下攝影的特性。

那么,我們或許可以問:是什么帶來了一些作品的可見?影響并制衡作品“被選擇”的因素是什么?可見性是如何發(fā)揮其作用的?其有效性如何?將可見性賦予特定作品,意味著這件作品具有怎樣的其他作品沒有的“品質(zhì)”?“可見性”的分配又是否會影響觀者對作品的認(rèn)知?

如果說有研究作品的攝影史,它往往基于創(chuàng)作者的圖像和文字,圍繞作品本身來探討,那是否也應(yīng)該有研究攝影作品流通的歷史?這一研究在關(guān)注流通的基礎(chǔ)上,回看作品的本身。這既是對創(chuàng)作者個體表達的角度出發(fā),進行評價和梳理的補充。另一方面,通過把注意力轉(zhuǎn)向作品“內(nèi)力”與“外力”相互制衡、既對抗又合作的過程,其也勾勒出作品從想象到落地,從落地到傳播,從傳播到乃至被“廣泛認(rèn)可”的復(fù)雜過程。畢竟,攝影常以“系列”的形式存在,關(guān)注于每一次已經(jīng)發(fā)生或正在發(fā)生的選擇,以及這一選擇所分配的可見性,便具有了意義。畢竟,那些已進入攝影史的代表作,不也正是經(jīng)過了一次次的“協(xié)商”/選擇的過程后被選中,從而獲得了極高的可見性?正是在流通中,在選擇中,在可見性的差異中,不同的作品擁有了不一樣的“位置”。因此,相比于“代表作本身如何”的追問,更應(yīng)該問的或許是“是什么促使它成為了代表作”,而對后者的回答與前者也自然地緊密聯(lián)系在一起。

我想,這便是“代表作計劃”項目的一種意義。它以“單幅”的這種選擇方式,強化了作品中必然存在且總是存在的選擇過程,并讓這一動態(tài)的過程“前置”,帶來可能的討論。以它為原點,我所看見的不僅是與它關(guān)聯(lián)的選擇過程以及某種不確定,更是它帶來的某種提示,提醒人們注意:作品在創(chuàng)作完成后并未就此“終止”了,它的流通和選擇同樣構(gòu)成了這件作品的歷史,而這個歷史或許恰恰也提供了“代表作”是如何進入“攝影史”問題的另一個角度的解答。在“代表作計劃”項目里,創(chuàng)作者標(biāo)注出自己可能的代表作,投遞到郵箱,也同樣是讓自己的特定作品得到“可見性”的過程。更何況,“代表作計劃”項目本身不就代表著一種賦予更多作品可見性的努力嗎?“被看見”對創(chuàng)作者的意義不言而喻,而它又為作品的“可見”提供了平臺,這勢必會隨著項目的開展,讓不同創(chuàng)作者都擁有展示的機會,讓更多作品和更多人進行聯(lián)結(jié),被更多人了解,并有望為觀者帶來持續(xù)性的啟發(fā)。事實上,如果我們回看攝影史上的那些著名的“代表作”,便會發(fā)現(xiàn):它們都不同角度地推動了攝影的發(fā)展與觀念的拓寬。“代表作計劃”項目也能為創(chuàng)作者的成長和發(fā)展進行助力,并為攝影的探索貢獻力量。

要談?wù)摗按碜鳌保藢ζ溥^程中“選擇”的探討及以此為原點提出攝影作品流通史的研究可能外,也繞不開對“代表作”觀看過程的研究。我注意到:“代表作”在展覽時是以單幅的形式進行,這便引出了對“單幅”和“系列”之間關(guān)系的討論。如果說系列的展出為作品觀看提供了一定的語境,那么從系列/多張中選出一幅代表作展出,就意味著在一定程度上將這張作品從原語境中抽離,前者是語境化的,而后者則傾向于去語境化。那么,這種展覽方式會為具體觀看帶來怎樣的不同?

我首先注意到的是作品“邊緣”的變化。如果我們記得展覽時觀看作品的順序,就會發(fā)現(xiàn):大部分時候我們是將系列作為一個整體來把握的,我們的目光在未瀏覽全貌時,不會長久地停留在某一幅作品上,而往往在將一個系列瀏覽完畢后,再回頭細(xì)細(xì)欣賞這個系列中令我們感興趣的那些具體作品。在這里,單張作品的“邊緣”是相對敞開的。當(dāng)然,就物理特性而言,每張作品都具有獨立的外觀,例如方形作品以它的四條邊劃定范圍,而此處的“敞開”,更多的是指它獲取意義的方式——不僅以其自身的存在,更同時依靠與同系列其他作品的互文來獲得意義,它們共同組成作為整體的系列,甚至單幅的作品往往依據(jù)這個系列所提供的語境來明晰自身的位置。

“系列”與“單幅”之間常存在著“博弈”,系列會傾向于“統(tǒng)領(lǐng)”該系列下的所有作品,為作品的解讀提供語境的前提,但作品卻往往因內(nèi)容本身的張力——或者說“刺點”,意圖“逃離”系列的完全掌控,從而讓觀者“出神”。但只展出一張作品時,情況就發(fā)生了變化。觀者的觀看只能依托一張?zhí)囟ǖ淖髌罚瑹o法再通過一張又一張的作品間的來回移動去完成對這幅作品的把握。由于系列中的互文性被切斷,這張作品的“邊緣”相較于“系列”的展出就更為閉合,作品也更加“獨立”——它不再通過與系列內(nèi)其他作品的關(guān)聯(lián)進行確證,相反,它要求觀者的目光始終打量“自己”。單幅作品不再“嘗試逃離”系列的完全掌控,因為系列已經(jīng)“退場”,單幅“獲得”了勝利,成為自己意義的來源。

從對作品間關(guān)系的把握轉(zhuǎn)換到聚焦于單一作品,這種觀看方式的轉(zhuǎn)換,在瓦解系列的連貫感的同時,也會進一步地凸顯單幅畫面本身的存在,將它視為相對“自足”的整體。這種自足是否意味著,即使這張作品從原有語境中進行某種程度的脫離,即使現(xiàn)場不再設(shè)有系列的文字闡述,觀者依然可以有“落腳”之處——落腳在對圖像內(nèi)容的感知中,而淡化對圖像進行的敘述和闡釋。

當(dāng)然,無論是感知或闡釋都向我們提供了走近作品的路徑,只是當(dāng)單幅照片又恰好是創(chuàng)作者的代表作時,觀者是否會更為好奇,并不由自主地將它與創(chuàng)作者本人相聯(lián)系,而代表作又是否能為我們進一步地了解創(chuàng)作者提供一把鑰匙?而這,又是否會構(gòu)成對創(chuàng)作者的挑戰(zhàn)?如果他/ 她試圖在代表作里盡可能有效地展現(xiàn)自己的創(chuàng)作理念與攝影語言。在這里, 我的視角再次轉(zhuǎn)向整個展覽。在縱向與橫向難以兼得的情況下,系列的淡出與單幅的強化, 也讓這些作品在另一層面上進行了“ 敞開”,并產(chǎn)生出新的“聯(lián)結(jié)”——它們與其他創(chuàng)作者的作品互相關(guān)聯(lián),而不再與同一系列中的其他作品互文。觀者可以在一個展覽內(nèi)觀看較為廣泛的代表作,在不同的視角、風(fēng)格、攝影語言中感受多樣化的表達。當(dāng)這些作品與其他眾多可能素未謀面的作品共處一室時,是否能在某種程度上給予作品新的坐標(biāo)和意義,促成作品間的新交流?在拓寬作品的展示渠道,為我們提供豐富的創(chuàng)作者“樣本”,對各“代表作”深入了解的同時,又能否以此為切口,展現(xiàn)當(dāng)下創(chuàng)作者既多元又較為全面的面貌?這些都是很令人期待的。

對于還在進行創(chuàng)作的創(chuàng)作者而言,“代表作”不一定是恒定的,但作為當(dāng)下階段的重要選擇,它確實引出了某些值得探討與引申的話題。或許,我們要關(guān)注的不僅僅是代表作的意義,還有代表作選擇與觀看的過程,以及代表作與創(chuàng)作者/他方之間的關(guān)系。如果有研究作品本身的攝影史,那也需要有研究“代表作”所指向的、更為寬泛但有著緊密關(guān)聯(lián)的作品流通的“攝影史”。正是這些選擇與流通,帶來了“可見性”,它們共同參與并組成了一件作品的“歷程”。而“代表作計劃”項目的開啟,無疑為我們了解、走進這些“作品”,乃至“代表作”的概念本身提供了又一個契機。

“代表作展覽計劃”

Exhibition of Signature Work Project

代表作計劃”旨在為年輕攝影師和資深藝術(shù)家提供展示個人作品的平臺。所有入圍作品將由專業(yè)策展團隊精選,并在武漢影像藝術(shù)中心展出。這不僅是一次與公眾分享你作品的機會,更是成為藝術(shù)家數(shù)據(jù)庫中的一員,獲取更多展覽邀約和駐地合作的機會。入圍作品還將收錄在年度作品集中,讓你的創(chuàng)作在更廣泛的藝術(shù)圈中獲得認(rèn)可與傳播。

無論作品風(fēng)格,只要表達獨特的藝術(shù)見解與攝影理念,“代表作計劃”都將是展示自我、追求藝術(shù)夢想的舞臺。我們期待與你一起,發(fā)掘那些打動人心的瞬間。

項目策展人:春熙、楊達

展覽機構(gòu):武漢影像藝術(shù)中心

投稿日期:即日起至某年某月某日

具體規(guī)則:可投稿單張照片或組照,組照需標(biāo)注至少1張亮點照片。單張投稿照片JPG文件不小于3M;投稿文件(含藝術(shù)家簡歷+單張/組照文件+作品說明或創(chuàng)作背景)打包發(fā)送到固定郵箱;郵件主題標(biāo)明為:姓名+代表作展覽計劃。

投稿須知:1、參與本項目的投稿者須擁有作品的完整版權(quán),所有版權(quán)責(zé)任由作者自行承擔(dān);2、投稿作品的版權(quán)歸創(chuàng)作者所有。投稿者同意授權(quán)本項目在展覽、宣傳、文獻等活動中使用其作品;3、投稿咨詢春春微信,投稿之后務(wù)必加春春微信進行確認(rèn);4、請務(wù)必按要求發(fā)送郵件,信息缺失視為無效投稿。

項目支持:1、本項目入圍作品將有機會入編#Signature輯刊;2、本項目入圍藝術(shù)家將有機會受邀參展武漢影像藝術(shù)中心的長期項目展覽計劃;3、本項目入圍藝術(shù)家將加入“代表作計劃社群”,優(yōu)先推薦全球駐地、藝術(shù)博覽會和畫廊合作。

《滑板青年》

熊莞儀

該作品是“Metropolitan大都市人”系列作品中的代表作。作品攝于2020至2022年間,從蘇格蘭北部到東京都,記錄了后疫情時代下的不同大都市中的人們,他們或抑郁或無畏或漠然或保守……各自在城市的角落里流露著不同的情緒。希望這組照片能夠作為一種反抗的出口,來抵御現(xiàn)代性與集體主義對于人性情緒的吞噬。

《沙盤練習(xí)》

選自“南方高速”系列,蔡旻皓

從我拍照時起,自己便開始意識到童年所熟悉的場景里的南方特質(zhì)——這些場景往往關(guān)于植被、交通道路、密集的住所與配套的基礎(chǔ)設(shè)施。它們有別于更寒冷的區(qū)域,顯現(xiàn)出了一種亞熱帶性的特征。我嘗試著去抹除這些照片里的關(guān)于地域性的信息,從而賦予他們一種泛南方的氛圍。

《當(dāng)昨日的我望向今日的你》

朱雨田

人體是一個有機的整體,每時每刻都在不斷地進行著新陳代謝活動——細(xì)胞衰亡,生命流逝,過去的自我不斷消逝。頭發(fā)的掉落讓我覺察到了自身的變化,雖然它們在脫落時,自己并不能感覺到疼痛,但是,看見這些掉落的頭發(fā),我仿佛看見了正在不斷剝離的舊的自己。也許每根頭發(fā)的掉落,都是一場自我的小小死亡。有時,我回憶過去的事情,閱讀過去的文字,卻已經(jīng)如同他者一樣感受不到當(dāng)時的心情了——甚至也無法理解那一刻的自己。這讓我不禁懷疑——過去真的存在嗎?時間真的存在嗎?我是“我”嗎?因此,我用頭發(fā)來代表過去各個不同狀態(tài)中的自己,并嘗試以這種方式來為過去的自己拍攝“肖像照”。過去的自我似在又非在,似我而非我,這些照片是我為消失的自己和流逝的生命所舉辦的一場葬禮,也是我曾存在過的一種證明。

《我們將在火光中去往另一個世界》

閆孟茜

衣著筆挺的紙人坐在椅子上,在一場葬禮中,看到了我們一生在世俗里追求的縮影,然后,隨著沖天的火光,仆人帶著轎車、房子、金紙……去往了另一個世界。

《在于停止》

郝月含

作品《在于停止》由我母親生命的停止為出發(fā)點,重新對過去、現(xiàn)在和未來的時間與空間重組排序。以此借用影像的方式來展現(xiàn)“停止”形態(tài)下所承載的、由固有屬性而帶來的家庭現(xiàn)實狀態(tài)以及公共討論死亡的視覺空間,并為家庭成員關(guān)系的以后發(fā)展提供一個良性思考的出口。單幅圖像為在母親因患胰腺癌去世后,父親身體的胰腺部位會出現(xiàn)幻痛——他常常一邊撫摸疼痛的部位,一邊喃喃道:“停了,一切都停止了。”

《我不是一團隨機排布的分子》

張?zhí)齑T

我以打破秩序為主題, 通過攝影為媒介創(chuàng)作了十個不同的“ 異想世界”(Paracosm),以此來探討個體內(nèi)部的幻想世界與外部世界之間的關(guān)系,也希望人們能夠被自己的作品所喚醒,可以去尋找自己的“異想世界”。鼓勵人們有勇氣去打破秩序,掙脫束縛,擴大差異性,就像我很喜歡的動漫《瑞克和莫蒂》中的那句臺詞:生活就是要勇于冒險,否則你就稱不上生命,只是一團隨機排布的分子,在宇宙之間隨波逐流。

《江仔》

選擇《我們誕生于植物——嫁接》系列,蔣锳锜

這張照片拍攝于一個冬天,自己在重慶市永川區(qū)的一個花鳥市場游玩時有了靈感。樹的軀干搖曳生姿,就像女性的身體,而且只能是女性——樹是一種母性的象征。在視覺上,埃貢·席勒(Egon Schiele)的作品《藍》也給予了我靈感,自己很喜歡他和動漫導(dǎo)演湯淺政明的繪畫風(fēng)格——夸張和扭曲的肢體,因此,我選擇用純粹的色彩和線條來代替光影,呈現(xiàn)出強烈的視覺沖擊力。在內(nèi)容上,正如中平卓馬所說:植物區(qū)別于動物,植物無聲無表情,按理說是世界上最純潔的生物,但當(dāng)它們經(jīng)過某些藝術(shù)加工后就成為了“她們”,從而代替我們來表達欲望和感情。我很喜愛植物,因為可以不用跟它們溝通——我常常在拍人像時會顯得緊張,然而對于植物,我似乎不用交流也能獲得自己所想的結(jié)果。同樣,為了不辜負(fù)它們,我希望能夠完美地呈現(xiàn)出植物的另一個層次的美麗——這個過程就像在書寫童話。

《女性的形態(tài)》

韓純

這個攝影項目由兩部分組成,第一部分是我與自己身體和解的自拍項目(彩色照片) 。從小身材就不是標(biāo)準(zhǔn)審美的我,從未想過有一天可以將自己放在聚光燈下拍攝一組以其為主題的照片,而當(dāng)自己這樣做了以后,突然與之前想要藏起來的自己釋懷了。第二部分是我記錄下的不同女性的身體。她們或許像山峰,也或許像海洋……從自我身材焦慮到與身體和解,我認(rèn)為女性身體的柔軟和堅強不會因世俗眼光而變質(zhì),于是,我記錄下了她們的身體形態(tài),以此來證明她們的存在。

《論家用電器》

劉澤先

拍攝動機來自于汪民安的《論家用電器》一書:“空調(diào)會馴服室外灼熱的陽光;手機可以排遣人的孤獨;電視和電腦可以使人的好奇心得到滿足(讓人對外面發(fā)生的事情都了然于胸);而洗衣機、冰箱和煤氣灶,使得人可以毫不費力地進行簡單的衣食再生產(chǎn)。我們早已習(xí)以為常的家用電器,與人構(gòu)成了怎樣的裝置關(guān)系?”

《逐波而游》

馮煊

“逐波而游”這個項目集中于探索酷兒流動中的歸屬感,以及我們的情感狀態(tài)隨著我們生活空間的流動而不斷演變的視覺呈現(xiàn)。自2022年搬來倫敦后,新認(rèn)識的朋友與我分享了他們居住在運河船上的故事。我被這種流動的生活方式所吸引,并對“家”的含義有了新的思考。“家,或者說居所”因運河船的遷移規(guī)則,不再具有穩(wěn)固的地理位置,它成為了一種流動的概念,而正是這種流動性,有時得以將個人的懷舊情感和身體從被鎖定在有限性的體驗中解放了出來。這一難以追溯的情動和對于歸屬感的好奇驅(qū)動著我拍攝了這個項目。通過捕捉他們在流動的個人空間中的狀態(tài),我旨在描繪和想象更具情感的、酷兒歸屬空間的輪廓。

《不完整的》#NO.1

吳雨航

選自《不完整的》系列,這張作品既關(guān)乎攝影創(chuàng)作的來路,亦是我個人代表作的關(guān)鍵注腳。

《光行差》

姚沐含

“光行差”是一個天文學(xué)術(shù)語,是指運動的觀測者觀察到光的方向與同一時間、同一地點靜止的觀測者所觀察到的方向有偏差的現(xiàn)象。本項目主要探索人在青春期時對于“青春”本身感知的缺席,就像光行差一樣——駐足回想,青春而得的感觸永遠無法與親歷時相同。在少年不停發(fā)育的身體下,往往包含著悸動、迷茫和孤獨等各種難以言說的情緒,處于青春期的人們更多的是在排斥這些變化。當(dāng)自己的人生經(jīng)歷變得豐富后,再回想那段時期,才覺得青春已經(jīng)成為了一種獨特的美學(xué)體系。而我也不停地在這一段段回憶中尋找自我、感知存在。

《逝者之塵——重復(fù)過去聽過的語言,一遍一遍》

李小山

這是我在民勤邊緣的廢墟里拍攝的一張照片。這座縣城被夾在中國最大的兩片沙漠之間,近幾十年來,自發(fā)或者被迫的生態(tài)遷移一直在這片土地上上演。一位已經(jīng)搬到移民新村16年的村民在向我講述過往的經(jīng)歷時,提到這樣一件事:村里的老人在去世時會一律遷回故鄉(xiāng)安葬。那里經(jīng)過治理后,已經(jīng)變成了一片紅柳林,不常回去祭祖的村民已經(jīng)無法在密林里找到自己祖墳,而新村旁預(yù)留出的新墓地則一直空著,至今沒人被安葬進去。這樣的描述讓我想起了《百年孤獨》里的諸多片段。于是,我在那些因遷移而廢棄的村莊/房舍里進行了一些置景拍攝,想象那些村莊和馬孔多一樣,在經(jīng)歷了滄海桑田的變化后,仍然在我們看不見的地方延續(xù)著生命。在廢墟中拍照時,我時常能聽到外面?zhèn)鱽淼膶υ挘袝r,我明明知道那是盤踞在村舍里的鳥兒們的叫聲,但仍忍不住出門去仔細(xì)辨識。后來,我在當(dāng)?shù)氐耐婢邤偵峡吹搅艘环N玩具鸚鵡,我就把它們帶到了一片長滿荒漠植物的廢墟里,拍下了《重復(fù)過去聽過的語言,一遍一遍》。

《ING》

于昊

作品的靈感源于對未來職業(yè)選擇的焦慮。我在作品中虛構(gòu)了五個自己兒時對于未來職業(yè)的幻想。青少年常常受到父母的職業(yè)規(guī)劃和社會主流的成功標(biāo)準(zhǔn)的影響,這種“被設(shè)計”的人生軌跡讓他們在實際選擇職業(yè)時,會感到壓力和迷茫。在職業(yè)規(guī)劃中,年輕人容易被這種外部審美所左右,導(dǎo)致選擇變得局限,甚至被“格式化”。職業(yè)幻想的背后是對自我認(rèn)知的渴望。極限運動讓人體驗身體與精神的極限,而時尚則是自我表達的方式——當(dāng)代年輕人試圖通過這些領(lǐng)域,在迷茫中尋找片刻的自我認(rèn)同與釋放。

《荒地中的閃爍》

王翰林

我通過對日常景觀的觀察,試圖在被表象所覆蓋的、已經(jīng)被認(rèn)可的、片面的、孤立的現(xiàn)實世界中去發(fā)現(xiàn)我們降臨之前的意識。這些圖像或許與居伊·德波的《景觀社會》有所關(guān)聯(lián)。

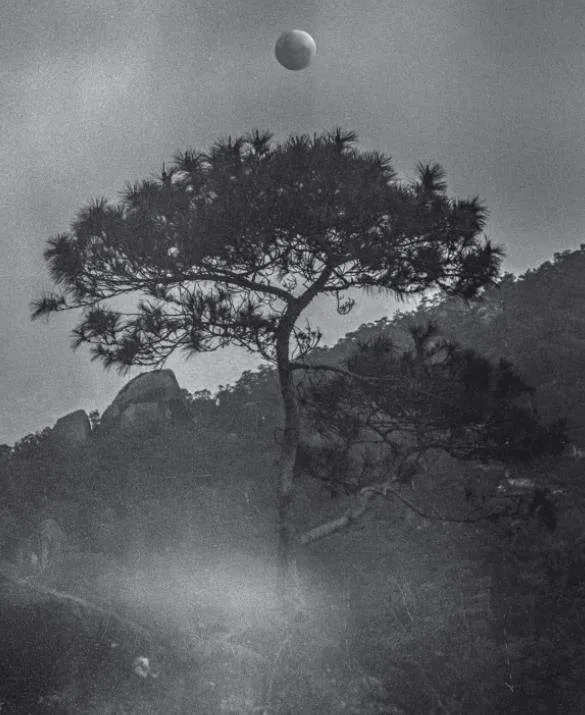

《松》

選自《山巒之間》,廖澤楷

《山巒之間》系列結(jié)合具有個人特征的審美和觀念,對神圣靜謐的山林進行有意識的掃描并呈現(xiàn)具有東西方視覺經(jīng)驗的現(xiàn)代化中國山水。純粹又深邃的黑白圖像勾勒出自然景觀中存在的真實樣貌卻又充滿了神圣和隱喻。在這樣的過程中,真實的風(fēng)景演變成了內(nèi)心的投影,再創(chuàng)造和不干預(yù),這兩者矛盾卻又為一體的表現(xiàn),呈現(xiàn)在作品之中,猶如“山水”“陰陽”對立,卻又共存。我力求以自然元素表現(xiàn)人類在面對自然時充滿的敬畏以及“崇高”。進而對圖像所包含的崇高美學(xué)進行引導(dǎo)并試圖超越純粹的“寫實主義圖像”,將習(xí)以為常的風(fēng)景、紛繁復(fù)雜的樹木進行恐懼與未知的處理,提供了更為顯著又具體的在場性,也為可能熟悉的土地與風(fēng)景提供更深遠的視覺以及想象的延伸。

《復(fù)古舞廳的聚會》

朱成偉

照片拍攝于2020年10月,在浙江嘉興的一家舞廳里。舞廳的環(huán)境較為復(fù)古,一些鮮艷多彩的射燈和玻璃球成為了主要的光源,明亮?xí)r,可以看到一些褪色的招牌、陳舊的暗黃色木質(zhì)地板以及剝落的淡粉色墻皮。每當(dāng)夜幕來臨時,這里便聚集了很多中年男女,他們挑選舞伴,伴隨著80年代的音樂翩翩起舞——這一切都是我眼中的畫面。《復(fù)古舞廳的聚會》是“生活本身的畫面”,因為這一組照片并非是傳統(tǒng)意義上的“拍攝”,而是“真正地進入到這些舞者的生活當(dāng)中,由他們生活的鏡像反射而成”。我們常說“相機”是一種“眼睛”,而“眼睛”背后顯現(xiàn)的則是創(chuàng)作者的心靈世界,——大多時候,我的拍攝也是如此,將眼睛放置在取景框的位置,去以客體的身份來“觀看”,以主觀的方式去命題。但在拍攝《復(fù)古舞廳的聚會》時,我將相機懸掛在舞伴的身上,并隨著舞步的移動來“胡亂”地按下快門——無需等待“決定性時刻”,也沒有特殊的拍攝需求,全程不看取景框,也不在意照片的最終呈現(xiàn),就只靠生活常態(tài)里的一種娛樂方式——舞蹈,我沉浸在舞蹈之中,我嘗試進入這些舞者的世界。在那一瞬間,我認(rèn)為相機不再只是“眼睛”了,它是令我主觀地融入被拍攝對象及其環(huán)境的“另一位舞伴”,它讓我不假思索地還原了客觀現(xiàn)實中的“一支舞”——此刻的相機擁有了具象的身體,我與“相機”共舞成為了現(xiàn)實。由此,照片《復(fù)古舞廳的聚會》不再有攝影師的視角,也不再是傳統(tǒng)意義的“拍照”,而是一種生活的感受。在那個夜晚,相機與我都隨著80年代的音樂而翩翩起舞,它所“保留”的畫面也顯現(xiàn)了它自己的舞步。

《山水有清音》

胡藝璇

在科技飛速發(fā)展的當(dāng)下,人們逐漸習(xí)慣了事物的快速“代謝”——我們在整日為生計奔波的同時,也逐漸被互聯(lián)網(wǎng)制造的“快餐文化”所纏繞。于是,人們開始發(fā)現(xiàn):自己越來越無法安靜地獨處,回歸本心竟然成了一種“奢侈品”。其實,在忙于生計之余,我們也需要幽靜與蒼茫,需要大自然對我們的心靈進行凈化——因為,當(dāng)人們在接觸外部的世界時,自己的內(nèi)心總會觸景生情,感物而傷……而這些都不是科技所能提供的內(nèi)容。而且,隨著“信息時代”的來臨,人類社會中的很多事物都轉(zhuǎn)變成數(shù)據(jù),它們隨著算法的引導(dǎo),填滿了我們生活中的方方面面,由此,原本的思考變成了接納,原本的感受變成了消費……于是,人類的視覺、聽覺、觸覺等開始變得衰退,喜悅、憤怒、恐懼、悲傷等情緒也開始喪失——這是一件很可怕的事情。因此,我產(chǎn)生了以攝影的方式對“物哀美學(xué)”進行挖掘的想法,用視覺藝術(shù)對時代的變化進行反思,將生命的感悟重新帶回人們的眼前,以此引導(dǎo)人們對其展開新的思考并加以把握。