攝影如何講述和重建凝視的目光

韓炳哲在《敘事的危機》中開宗明義地指出:“當今是一個人人都在談論敘事的年代,矛盾的是,敘事話題的泛濫竟暴露了一場敘事的危機。”(注釋1)書中,韓炳哲還論述了宗教如何建構敘事,資本主義如何讓講述聽命于消費,而網絡時代從故事到信息的轉化過程怎樣走向敘事的反面。

“如今我們處在后敘事的時代,即敘事的魔力失效的時代。在故事化的喧囂中,充斥著一種既無意義又無方向的敘事真空,故事化和敘事轉向都無法帶來敘事的回歸。”韓炳哲認為現代的存在危機表現為敘事危機,其根源在于生活和講述的分崩離析。(注釋2)哲學家陳嘉映同樣指出了網絡環境中人人都在談論觀點,而忘卻了講理——這里的“講理”包含著講述,包含著試圖召喚韓炳哲論述意義上的敘事的回歸。

攝影作為現代工業文明的產物,在發明之初就成為重要的敘事媒介。但隨著網絡與信息時代的來臨,在新媒體層出不窮的推動和擠壓下,攝影已經與上一個百年中其所處的位置發生了很大的變化——無論是其參與世界的方式還是其自身的敘事。在韓炳哲關于敘事的語境里,我們有必要再次討論和思考攝影在這場“危機”中扮演著怎樣的角色,在什么意義上和程度中加速了“敘事的危機”?在影像藝術創作的場域中,能否對抗危機重建敘事?

摘要:敘事的危機、攝影文化觀察、攝影敘事、攝影文化

從媒介透明到“擬像”世界

在達蓋爾的《巴黎街景》的15分鐘的曝光時間中,原本行走在街上的人們因無法形成影像的痕跡而構成了這張近乎“空鏡”的照片,但只有加上這一看不見的畫面內容才能拼湊出這張影史里的著名照片的完整故事。這似乎預示了一個關于照片敘事的邏輯——畫面信息并非故事的全部,攝影需要溢出畫框來進行講述。

關于講述,本雅明認為近代的長篇小說是講述走向衰微的起點,但在資本主義時代,信息的到來才是其終結者。信息撤銷了遙遠,使世界失去了光暈和魅力。這與他對攝影的批判如出一轍——“靈韻的消失”。百年之后,韓炳哲沿著本雅明的路徑論述了信息時代“講述”如何被信息替代,而信息如何造成了生命的空洞。攝影、電影這樣的影像媒介,在此扮演著重要的角色。本雅明對于現代性批判的工具之一就是攝影,正如他所說:“獲得現代性感覺要付出代價,光暈在震驚體驗中支離破碎。”(注釋3)“照片與記憶圖像的區別在于缺乏敘事的內在性。”(注釋4)

攝影的機械復制性使它成為快速有效的信息媒介,將世界呈現在視覺中,完成了視覺中心主義的建構,尤其是在20世紀巨大的歷史變革中,占據了重要位置的報道攝影、紀實攝影,深刻地參與到歷史的敘事里。攝影的敘事基于媒介語言對于內容的描述,攝影的語言來自于一套物理、化學對于現實抓取與復制的機制,機械之眼成為備受信賴的觀看世界的工具,彼時,現實似乎能夠通過攝影媒介來呈現本真——人們很容易相信照片的敘事內容就是事件本身,對于照片的熱情和信賴基于這一透明化的媒介敘事自身。

而蘇珊·桑塔格則并不信任攝影圖像所提供的關于歷史和真相的陳述。她在《論攝影》中提出,攝影是模仿性的藝術中最現實因而是最表面的。桑塔格列舉了劉易斯·海因的著名攝影作品《美國童工》,表示在消費社會,攝影的美學化傾向如此嚴重,使得傳遞痛苦的媒介最終消解了痛苦——“相機把經驗微縮化,把歷史變為奇觀。”(注釋5)桑塔格認為任何照片集都是溢出超現實主義蒙太奇的演練和超現實主義對歷史的簡略。

此時,攝影的敘事內嵌在的媒介本體論中,人們如何通過攝影來理解眼見之物,如何講述世界,關鍵在于如何認知攝影,以及如何穿透觀看的機制。如蘇珊·桑塔格所說:“相機所表述的現實必然總是隱藏多余暴露”,“攝影通過以一個復制的影像世界來裝飾這個已經擁擠不堪的世界,使我們覺得世界比它實際上的樣子更容易為我們所理解。”(注釋6)在此,攝影從透明的敘事媒介轉身成為可操縱的工具,將世界加工變形——“照片證據絕不能構成——更準確的說,鑒定——事件”(注釋7)

攝影敘事的復雜性在于它既是現實的復刻,又在某種程度上成為剝離于現實之外的另一種講述。在鮑德里亞的擬像理論中,當代社會是由大眾媒介營造的一個仿真社會,真正的真實已經消失了,我們所看見的是媒體所營造的由被操控的符碼所組成的“超真實”世界。一切都在媒介中存在,一切都在媒介中被感知。這與桑塔格對于攝影超現實的判斷形成了互文,攝影對于世界的講述建構了一個新“世界”。

“元敘事”的失效與后現代思潮的影像表達

20世紀的大部分時間還籠罩在“元敘事”的框架之內。法國哲學家弗朗索瓦· 利奧塔在70年代提出了“元敘事”(注釋8)的概念,其通常也被稱為大敘事,是讓傳統的道德權威、制度體系、思想觀念等知識得以正當化和合理化的基礎條件。暗含了一個完整連續統一的敘述形式,是保證敘事完整性、連續性和統一性的核心敘述。

1955年,那場著名的“人類一家”展覽,其體量和影響力在攝影史中舉足輕重,但其內核的大敘事基底也為許多批評者所詬病。羅蘭·巴特批評“人類一家”將人類生活按照本質主義的方式描繪了出來:出生、死亡、工作,且去除了其中的所有歷史特征。艾倫·塞庫拉則評價該展覽是對公眾的民族志記錄,是“美國冷戰自由主義的縮影”,“將資產階級核心家庭普世化”。

利奧塔分析了西方社會元敘事的兩次轉變:第一次是從古希臘到文藝復興之前的古代西方,這個時期,宗教故事、神話傳說還有社會習俗成為了知識的表達形式,為知識的正當性和合法性提供了完整的敘述形式;第二次是西方隨著文藝復興和啟蒙運動的興起,掌握政權的資產階級新的敘事開始形成——其中主要包括兩個元敘事,以黑格爾辯證法和啟蒙理性為代表的思辨體系和以馬克思為代表的解放體系,利奧塔稱這兩個元敘事為“思辨敘事”和“解放敘事”。(注釋9)“思辨敘事”為我們提供了追求真理的合法性,而“解放敘事”則為我們追求終極的正義和自由提供了合法性。彼時,社會現實中的正義和真理具有統一性。

但隨著現代社會的發展,新的“元敘事”開始逐漸瓦解,人們發現無論是“思辨敘事”還是“解放敘事”,大眾都成為了被知識操縱的人,知識變成了話語和權力,并且變得越來越抽象,真理和正義都變成了一種語言游戲。正如利奧塔所說:“從柏拉圖開始,科學正當化問題就和立法者的正當化問題不可分割地聯系在一起,在這種情況下決定正確事情的權力,并不獨立于決定正義事情的權力。”(注釋10)于是,人們開始對“元敘事”產生了懷疑。在20世紀中后期,“元敘事”已經越來越無法承載傳統的道德觀、價值觀、權威信念和信仰體系,后現代思潮開始滲透在西方的政治、文化、藝術等方方面面——在文學上逐漸出現了一種去故事的寫作;在電影創作中,也開始了對“元敘事”的反叛。

二戰后的歐洲導演以戰斗的姿態提出一種去“敘事”的創作方法。彼時,電影不再追求流暢,摒棄了故事中心主義,逐漸形成另一種話語。通過挑戰和反叛傳統的電影敘事從而達成一種政治性的表述,例如,法國新浪潮電影的導演戈達爾所提出的“政治性地拍電影”,其試圖打開封閉屏幕所造成的幻覺,揭示媒介的真相與生活的真相。

與此同時,攝影也呈現出與此前不同的敘事表達——更加多元的主題和形態,跨媒介的表達,結合電影、繪畫、行為以及裝置等媒介來進行創作。例如20世紀七八十年代以辛迪·舍曼、芭芭拉·克魯格、理查德·普林斯為代表的“圖像一代”,將女性主義、流行文化、權利、身份、消費等議題以攝影圖像的方式展開討論,以個人化的視角與表達徹底打破“元敘事”的神話,探索和質疑資本主義當代都市生活。

攝影敘事在反“元敘事”的后現代思潮中發展出新的樣態,呈現出碎片化、個人化,打破了媒介的邊界。但同時反思與強調本體性的特征,企圖通過觀者的凝視,像填補達蓋爾的那張《巴黎街景》一樣,用挑戰視覺和心理的方式,將一張照片延伸,放大,并將作者的提問,連同照片的生成機制全部打包,形成完整的故事和講述。

例如杰夫·沃爾以圖片索引的方式講述關于藝術史的故事,他在繪畫與電影的夾縫中找到了一條別開生面的路徑。他的興趣在于不在場的事件本身,真正的所謂“故事”發生在照片之外——例如《被摧毀的房間》《女人像》《突然的陣風》等代表性作品。對繪畫的引用讓沃爾以“現代生活的繪畫者”自居,對于電影語言的挪用使得他的作品超出了媒介的局限,畫面文本具有了研究性、復雜性與當代性。這一切或許得益于一次失敗的電影創作實踐,電影的失敗卻給杰夫·沃爾留下了成功的劇照——“你可以說我像電影導演,但我的電影只有一幀。”后現代主義去中心,以及解構、拼貼、挪用的敘事策略內化在影像創作的表達之中,并延續至今。

建構與讀取的講述共同體——以第十三屆“三影堂攝影獎”獲獎作品展為例

韓炳哲在書中并沒有過多的展開對于視覺敘事的論述,但他似乎并不信任影像的講述,不得不承認攝影依舊是這個時代最大的信息工具,韓炳哲列舉了社交網絡中的照片——“照片分享充分體現了數字化及時交流,快照會在短時間內消失,真實本身遭到瓦解,數字平臺上的故事也不是真正意義上的敘事,它們不過是轉瞬即逝的視覺信息。”(注釋11)在他的論述中,觀眾對于包括影視在內的藝術從震驚到點贊的轉變,數字化使得凝視的目光消失了。的確,數字化時代的影像藝術家們正在應對這樣的現實,但現實或許并不如此悲觀,我能夠看到在當代影像藝術創作的場域里,不同的創作者在試圖重建一種關于影像的敘事,他們以新的工具、思考路徑和方法論展開了個人的影像創作。

以第十三屆“三影堂攝影獎”獲獎作品展為例,從中可以看到當代攝影創作在敘事上的諸多探索與思考。例如陳川端的作品《世界在巨蛇的腹中》,其以文本與影像結合的方式,虛構了一次旅行中的偶遇事件。作品中的部分圖像使用了AI圖像生成的方式,用語言與算法結合生成的圖像,將巨蟒這個意象轉化為既現實又超現實的陌生視覺體驗。在此,敘事在以語言投喂AI生成的圖像、文字、攝影、生成物的3D打印模型所構建的組合中展開,這些畫面、符碼、文字、標題以及現場的作品排布方式,共同構成了他的故事講述,關于奇遇、原始宗教、神秘與敬畏、人與社群、自然的關系的感知與思考。

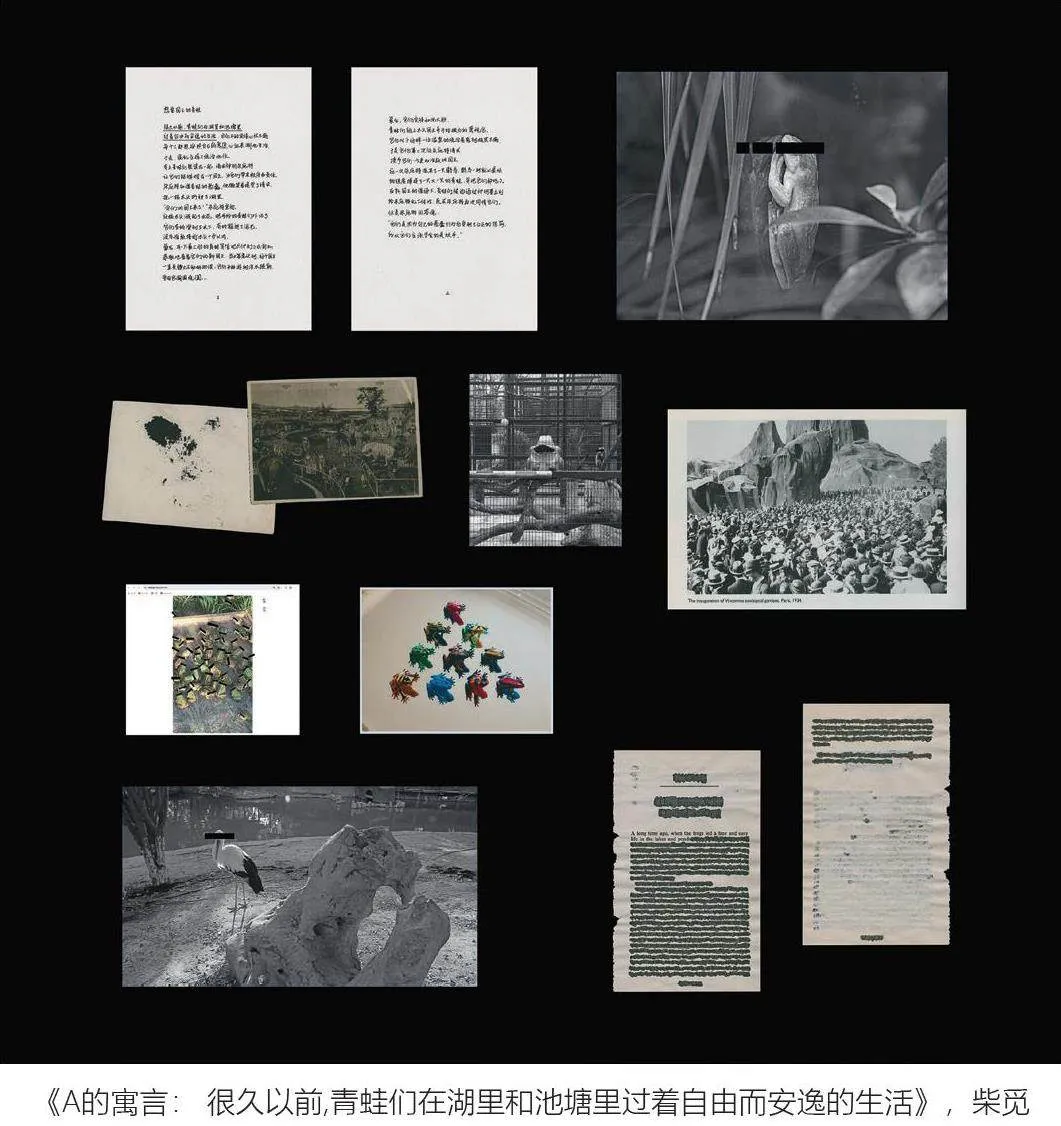

柴覓的作品《A的寓言》始于對《伊索寓言》的閱讀,同樣關于虛構,將實地拍攝的動物圖像與收集來的老照片相結合,對于圖像的加工改造,打破了原有的語境,生成和編碼出新的意義,建立了關于歷史語境和當代生活的對話。當個人的觀察和生命的經驗介入照片時,故事的講述轉換了角度,形成了新的自洽和開放的關系,被加工的圖像重新編織為新的故事線索,在此,柴覓提出了關于講述和講述者的問題:故事是否依然具有話語權,誰才有講述故事的權利?

講述不僅僅發生在圖像的組合之中,在單張的靜態影像內部依然存在敘事的空間,高巖的系列作品《第三次擺放》回到了攝影本體的語言,復制現實,通過直接拍攝再次去探索和推進攝影的能量與表達。這些擺放在博物館/展覽館空間中的日常之物,通過再次的觀看、框取與篩選,呈現出一種脫離于原始語境的陌生感,生成了另一種現實,形成了對于攝影媒介自身的發問,以及敘事權利和歷史建構的思考。

蔣涵萱的作品《廚房里的談話》是一個長期的藝術研究項目。用靜態攝影和16毫米膠片電影的結合,記錄了不同國籍、身份、性別和文化背景的人們在廚房這個既私密又具有公共屬性的空間中的對話,并將日常私領域中的對話通過影像媒介帶入公領域討論,試圖建立起談話與傾聽的共同體,形成“我們的意識”。

張紫璇的作品《我出生在公司》和呂佳桐的作品《無依之地》延續了圖片故事的講述,靜態照片以現實切片的方式,經過非線性的組合建構出人物或者事件,形成照片蒙太奇。與電影不同的是時間的維度在靜默的留白中展開,如布萊希特所說要構建明顯人為的情境,并以出乎意料的方式打亂預期的敘事。

最后,我們會發現以上作品都以開放的姿態和方式進行媒介創作,作品如何抵達觀者,如何交流以完成敘事成為當代影像創作的某種自覺,講述共同體的形成讓敘事得以展開。韓炳哲在書中說“在新自由主義制度下,共同體講述明顯已經崩塌,成了自我實現模式的私人敘事。新自由主義將人孤立起來,阻礙了共同體講述的形成,導致我們極度缺乏能夠創造共同體和意義的講述。”(注釋12)雖然其持有悲觀的論調,但韓炳哲依舊強調了講述共同體的重要性。在當代影像藝術的實踐中,我們看到不同的敘事策略和方法來嘗試建構出關于當下的故事和講述,以個人經驗、發現與提問與觀者連接,共同完成講述、理解,并打開新的觀察與認知,企圖召喚觀眾,重建凝視的目光,將故事的篝火重新點燃。

注釋:1、韓炳哲:《敘事的危機》,2024年5月,李明瑤譯,中信出版社,前言

2、同上書,第37頁

3、本雅明:《本雅明文集》第1卷,法蘭克福,1989,第653頁

4、本雅明:《本雅明文集》第5卷,法蘭克福,1991,第116頁

5、蘇珊·桑塔格:《論攝影》,黃燦然譯,上海譯文出版社,2010年5月,182-183

6、同上書39頁

7、同上書28頁

8、弗朗索瓦·利奧塔:《后現代狀態:關于知識的報告》,1979

9、同上書

10、同上書

11、韓炳哲:《敘事的危機》,2024年5月,李明瑤譯,中信出版社,第29頁

12、同上書82頁