我是誰?

關鍵詞:張培力、泰康美術館、展覽現場、“2011.4.27—長期”、展覽討論

隨著社會與文化的發展,攝影的邊界和所包含的具體內容也在悄然間發生著具體的變化。在當下,動態影像已經成為攝影的重要內容,而錄像藝術作為動態影像的具體內容,那么,錄像藝術也就自然而然地成為攝影的重要內容——曾經,我們對于錄像藝術的歷史便進行過較為深入的梳理和討論。在今年的夏末——2024年8月23日,藝術家張培力的個展“2011.4.27—長期”在泰康美術館開展,作為中國錄像藝術的先行者——國內的許多媒體和藝術工作者都將其稱為“中國錄像藝術之父”,張培力是研究和討論中國錄像藝術所繞不開的點,那么,藉由展覽“2011.4.27—長期”,我們以回到展覽本身/回到藝術作品本身的方式對其展開具體的觀看。

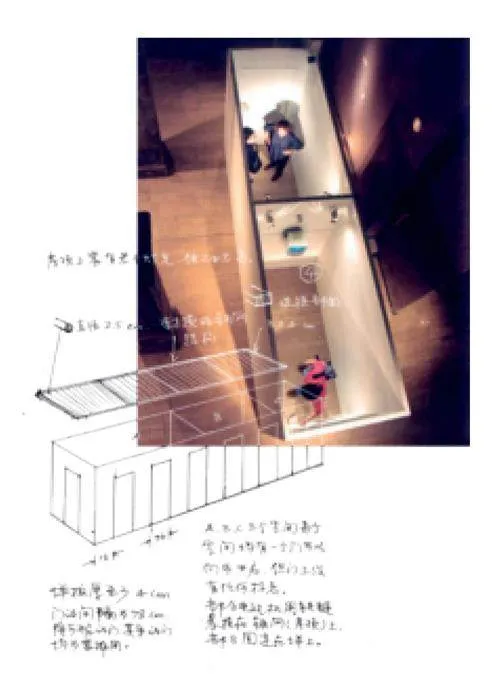

整個展覽由樓上、樓下7個相對獨立的空間構成, 而基于這7 個空間,整個展覽也構建出7 個部分, 它們以“某種”關系連接起了這個“特別”的展覽—— 與以往的展覽不同, 展覽“2011.4.27—長期”不以時間為線索,而是將“新”“舊”的作品進行融合,以此來形成一種新的敘事,為觀者構建出新的閱讀感受:展覽以身體、身份與個人經驗為主題,通過繪畫、錄像、行為、裝置、雕塑及綜合材料等跨越多種媒介的百余件作品——“X?”系列(1986—1987年)、《密碼》(2019)、《30×30》、(1988年)、《(衛)字3號》(1991年)、《個人衛生》(1998年)、《相關的節拍》(1996年)、《護照和簽注》(2014年)以及《器官與骨頭》(2019年)等,輔以手稿和錄像作品檔案,系統性地梳理和展示了藝術家在1984年至今的四十年的藝術生涯。其中,展覽的標題“2011.4.27—長期”是取自張培力本人身份證的有效期,而這似乎也為整個展覽預設了一個觀看的基調——展覽內容“關涉的是藝術家個體與系統遭遇時留下的種種印記以及與之相關的深刻反思”。

從展覽入口處剛踏入展覽的第一個空間,一面寬大的布簾便遮擋了我的大部分視線——如果從布簾向左側觀望,白色的展墻上展現了整個展覽的前言,而由布簾向右側觀望,白色的展墻上則呈現了展覽的第一部分的闡釋。這件名為《關于肺、膽囊、膽總管、動脈血管、肺動脈血管、肺結節的數據》(2019)的窗簾裝置作品是整個展覽的起始,張培力將個人的身體數據編碼打印在了窗簾的布面上,由此,這件窗簾便轉化成為數字形式的張培力的一個部分。在展覽“關于強迫癥的年度報告”的采訪中,張培力曾簡單地闡釋過這件作品的“靈感”來源——“……人的身體跟醫學關系最密切,醫學技術的發展促進著檢查和治療手段的革新,也讓我們第一次意識到身體里很多很細微的器官的存在。另一方面,我也受到最近接觸的科技手段的啟發。在科技的幫助下,現在人能在活著的時候就可以看到自己的器官。…… ”(《張培力談“關于強迫癥的年度報告”》,楊楊)而這——數據化的身體,或者說身體的數據化——似乎又為整個展覽預設了一個觀看的路徑。

繞過窗簾,便正式轉入展覽的第一個部分,裝置作品《密碼》便出現在自己的面前。但沒等我看清它是什么,空間里的燈光就一下子暗了下來,一排綠色的數字顯現在一條長桌之上,走近后仔細觀察,這些綠色的數字又由許多微小的數字構建而出——它們同樣是張培力在進行高精內臟掃描時所留存的數據,由此,張培力便將“身體”轉化為了“身份”。匆匆一瞥后,空間里的燈光又漸漸亮了起來,而隨著燈光的亮起,桌面上的數字也逐漸隱去……通過熒光材料,張培力將由自己身體數據所構建的身份證的后6位數字藏匿于桌面的白紙之內,其隨著由程序控制的燈光裝置的亮起/熄滅而顯現/隱匿。身份證是人在社會系統內的符號化存在,身體掃描數據則是人的肉身的數據化存在,但是,當這兩種存在相互交織,“我們是誰”這個問題似乎并沒有得到進一步地清晰化,反而變得更加復雜。或許,正如作品的題目一般,張培力希望觀者用解密的方式去一層層地剝離出觀者自己的答案——身體、身份與社會屬性之間的錯綜關系形成了一系列多元且復雜的密碼。

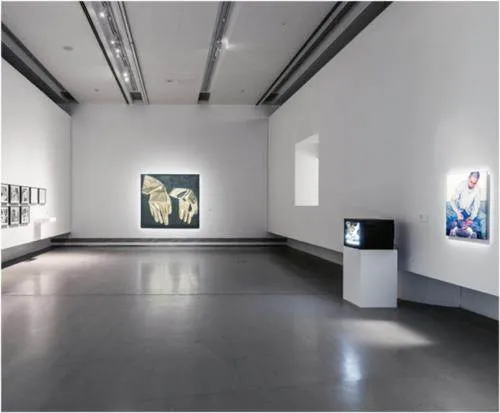

繞著藏匿了身體與身份密碼的長桌踱步, 繪畫作品《X ? 》、錄像作品《30×30》和雕塑作品《19-B001》(瑪瑙頭顱)依次呈環形排列。其中,《X?》是張培力藝術生涯中的一個轉折點,它呈現出了一種冷漠、疏離的情調和氛圍,從形式上看,其應屬于現實主義的范疇,但從意義上講,其在強調一種絕對理性的同時——“每個時代都有一種規范在起作用,這種規范形成大眾對藝術品的心理期待。在我看來,審美規范不是約定俗成的,而僅僅是由藝術家或藝術批評家確定并塞給公眾的。公眾一向處于被動的地位。當他們接受或排斥某個視覺形象時,并不清楚其中的理由。誰也說不清維護一種審美規范的必要性和合理性。但另一方面,由藝術家和藝術評論家培養的公眾口味反過來使藝術家陷于受制約的窘困地位。這種相互制約、糾纏不清的關系的確十分荒誕。我選擇乳膠手套首先是試圖表明我對既定的審美事實和規范的疑問……”(《張培力藝術工作手冊》,黃專、王景編輯)——又揭示了一種從自身出發的藝術理念,這是對“傳統的社會現實主義、鄉土現實主義和傷痕主義的一種有力的反駁”,并“挑戰了中國以往的現實主義運動中所特有的思想內容,模式化的敘事和過渡的情感。正如張培力在回憶關于這些現實主義畫派的時候他說到,‘這種寫實風格情緒上有些做作,有些模式化,人為的成分太多,我們認為繪畫不應該承擔太多的東西,過多的敘事性的內容和歷史責任將嚴重的削弱繪畫本身的價值,我們試圖結束這樣的時代。’”(《從現實主義到現實——從張培力的早期作品看觀念主義在中國生成》,皮力)而《30×30》算是中國錄像藝術史中的第一件正式作品。其在漫長的180分鐘里——展覽現場展出的是一件縮減版,記錄了張培力一個人反復將一塊30×30厘米的鏡子摔碎,再用5 0 2 膠水粘合的行為。很多年前, 自己在觀看這件作品的時候便將這種重復且無意義的行為視為一種“荒誕背后的詩意”,但如果借用張培力自己的解釋,他強調的其實不是錄像的內容,而是錄像的本身——(我)“感興趣的是錄像里面所包含的時間性和錄像語言可能給人帶來的視覺影響。我想要做的是,用一種枯燥的、乏味的、甚至讓人厭煩的東西,來替代錄像通常給人帶來的視覺上的愉悅,或者說一種敘事,或者可能的情緒上的觸動。”(《張培力:新潮美術骨子里還是封建意識》,賈思敏)“瑪瑙頭顱”是張培力將自身的掃描數據利用瑪瑙石物化的結果——從身體到數據,從數據到雕塑,它們都是張培力的一部分。如果延展開來,從《關于肺、膽囊、膽總管、動脈血管、肺動脈血管、肺結節的數據》到《密碼》, 從《X ? 》到《3 0 × 3 0 》再到《19-B001》,它們都是張培力——或者說張培力思想的一個具體部分,所以,我們在閱讀這些具體作品的同時,也就是在閱讀張培力的本人/人生。

由明亮的《19-B001》左轉,便來到展覽的第二部分。這是一個由本文和檔案構建的空間——“為了讓觀者更好地理解張培力的早期作品,繼而為接下來的觀展之旅做鋪墊,泰康美術館和CEF實驗影像中心數字檔案館合作,特別共同呈現了‘CEF——歷史切片’之第二期‘從觀念性繪畫到觀念性影像:第一件以運動影像為媒介的作品與張培力的早期創作’。”通過大量的文本資料來還原張培力早期藝術創作的理念與思路。而且,對于張培力而言,文本也是其重要的創作媒介,在作品《“先奏后斬” 的程序—— 關于〈X ? 〉》(1987年)和《藝術計劃2號》(1987年)里,張培力便將文本做為了自己的創作媒介。

由《30×30》右轉,穿過一個不寬的過道后,便可以前往展覽的第三部分。在過道兩側的墻壁上,兩行短句引起了我的注意:右側展墻上寫著——B面|觀念:我認為藝術是一項醫療事業。這種醫療不是配配藥方而已,而是拔牙手術。藝術無法解決任何社會問題,但我想它多少應該干預社會生活,至少應當去解決屬于自己的問題。左側展墻上寫著——A面|故事:據說我剛出生的時候體質蠻好的,后來越來越糟糕,還得過聽起來特別可怕的病,比如“結核性腦膜炎”“結核性胸膜炎”。我經常想,如果我沒得過這種病,是不是現在還會更聰明一點?它們是觀看展覽的第三部分的偈語么?

展覽的第三部分一共呈現了錄像作品《個人衛生》、錄像作品《(衛)字3號》、繪畫作品《X?》、文本行為作品《褐皮書1號》四件作品。“醫療”或者說“手套”似乎是展覽第三部分的線索/淵源,無論是《X?》還是《個人衛生》,無論是《褐皮書1號》還是《(衛)字3號》,它們或多或少都與醫療有著或近或遠的關系——《X?》中的橡膠手套、《(衛)字3號》里的類似病號服的襯衣……其實,早在幼年時,張培力就與醫療發生了密切的聯系——“我父親在醫學院教人體解剖,我母親在婦產科醫院接生孩子,他們的身上總是帶著一股很奇怪的味道——爸爸身上是一股福爾馬林的味道,媽媽身上是一股消毒水的味道。……”《(衛)字3號》延續了《30×30》的形式與風格——張培力穿著類似于病號服的襯衣,戴著橡膠手套重復地給一只雞洗澡……沒有任何旁白,只有靜默的動作隨著時間的流逝而延展開來。在大部分的作品中,張培力似乎都在刻意地避免一種敘事性/故事性,而更強調作品的直接性以及觀者在作品中的重要性——你看到什么就是什么。在曾經的采訪里,張培力曾提及格洛托夫斯基的《邁向質樸戲劇》(Towards aPoor Theatre )對于自己的影響——“他把觀眾放在了主動參與的位置,沒有觀眾的參與,作品就不成立,每位觀眾對作品而言都是很重要的一部分。我們看了以后,突然有一種欣喜的感覺,因為它改變了原有戲劇的概念,把戲劇本身變得無法界定了,所以大概在1987年寫了《藝術計劃第2號》這個純文字的作品。”(《張培力藝術工作手冊》,黃專、王景編輯)《褐皮書1號》是一件比較特別的作品——其包含文字、照片和實物三個部分。1988年,出院的張培力被“困在”家中休養,耐不住寂寞的他就計劃將郵局系統作為媒介來創作一件作品——“我從央美的朋友處拿到了一個學生名冊,通過郵局給大家寄匿名信,里面放了手套和說明書。把名冊里的名字以抓鬮的形式一次抓十個,將匿名信寄給他們,也算是一個惡作劇。我記得一共寄了三次,方力鈞、劉小東他們都在名單里面,每次去郵局都有點兒緊張,因為手套在信封里軟軟的有點兒厚,怕郵局的人問很多問題,反正做這個作品覺得挺刺激,很興奮,這屬于蔫壞,不會拋頭露面,躲在犄角旮旯里干一把壞事兒,性格使然。”(《藝術家的思考與性格不安分分不開》,劉倩) 關系是《褐皮書1 號》中的內核,正如尼古拉斯·布里亞烏德(NicolasBour r i a u d)在《關系美學》中所提及的——“藝術操作的基礎是人與人之間的關系:每個單獨作品、一個集體世界的介紹;每個藝術家的做法、跟世界的一個一直在造新關系的關系網絡。”

繞過《褐皮書1號》右轉,同樣需要穿過一個不寬的過道來前往展覽的第四部分。而在過道兩側的墻壁上,同樣標注了兩個短句:左側的展墻上寫著——A面|故事:關于藝術的很多很激烈的討論,在中國有百分之八九十的觀點都不是關于藝術的,我們開的那個會一大部分都是關于哲學、社會學、社會問題,太空!太大!不著邊際!所有的問題沒有涉及一個很具體的落腳點,就像一個飛機沒有著陸的機場、平臺一樣,沒有!右側的展墻上寫著:B面|觀念:相對于道德立場而言,我更強調語言。從藝術層面來講,道德立場是不重要的,可有可無的。唯一重要的是語言,語言本身也是一種道德。如果有人以此認為我是形式主義者,我倒愿意承認,我寧愿當一個形式主義者。

展覽的第四部分展現了繪畫作品《油印機》、繪畫作品《X?》和影像裝置作品《相關的節拍》。其中,《油印機》是展覽第四部分的起始,它延續了張培力冷靜、客觀的繪畫風格,“記錄”了張培力和朋友們曾經使用過的一臺油印機——自1990年以來,許多印刷品都是由它印刷制作的,其中包括了池社的聲明,以及張培力的文字作品等。《油印機》的對面依然是《X ? 》,于是,在展覽的一、三、四部分里,《X?》是一個一直閃現的存在——那么,它是否是整個展覽的一個觀看線索?在《X?》背后,便是《相關的節拍》,其由兩個對屏錄像和一個蹺蹺板構成——隨著蹺蹺板的抬起與落下,彼此屏幕的影像也會發生相應的變化。在這里,影像成為了一種視覺,或者說,媒介成為了視覺的一種延伸——當然,這種延伸依然受到了藝術家的控制。我個人覺得《相關的節拍》是整個展覽里的一個特殊性存在,它脫離出對于身份,對于自我的思考和觀看,而轉向了媒介本身。

而在《油印機》左前方的拐角處,還呈現了雕塑作品《我的身體的水的總量》與錄像作品《影像報告》,其中,《影像報告》記錄了張培力在做醫學掃描時候的場景——這些掃描是觀看自我的一個途徑;而《我的身體的水的總量》則像是一個高原上的無暇湖泊,孤單地立在白色的展柜上,散發出了一種莫名的詩意和孤寂感。

穿過《相關的節拍》右行,沿著樓梯便來到泰康美術館的二樓,然后左拐,再次穿過一個通道便進入展覽的第五部分。通道的兩側也標注了兩個短句:右側展墻上寫著——A面|故事:當很多人積極參與一個運動的時候,我就本能地想“出來”,保持一定距離。我認為“懷疑的眼光”是重要的!我害怕“一窩蜂”,也害怕“被領導”的感覺。藝術家當然希望被人關注,但引人注意的途徑是什么?左側展墻上寫著——B面|觀念:繪畫不應該承擔那么多東西——像“巡回畫派”那樣,過多“敘事性”內容與歷史責任將會削弱繪畫自身的價值。我們認為應該結束這樣的時代,一個多愁善感的時代。

展覽的第五部分被一面展墻分為了兩個小部分,外側的部分展現了攝影作品《帶淤青的手臂》、錄像作品《作業1號》和繪畫作品《護照和簽注》。其中《作業1號》由12個電視屏幕組成,拍攝了常規化驗血樣采集時的狀況——以消毒無脂棉球擦拭手指,用采血錐扎破手指,出血,玻璃吸管采血,用消毒棉花擦去手指上的血跡,擠壓手指使其再次出血,用吸管采血。如此重復數次,最后將吸管內的血滴在玻璃片上,刮片……而后,張培力又對采血的影像進行了后期處理——在轉成慢速后,用電腦處理了色相、色階和反差等信息,由此生產出六種不同的“演變”,最后將其重復,并在12個電視屏幕上進行播放。采血代表著一種社會醫療系統里的具體的標準化流程,但在將采血的過程慢速、演變與重復后,這種標準化就衍生出了新的意義。《帶淤青的手臂》似乎是《作業1號》的一種延續,它大概率是一次采血的剛剛完成——因為它與《作業1號》并置在了一起,作為社會系統與個人之間的具體碰撞,它也展現出了一種關系的連接——“張培力說:一個完整的社會系統最重要的就是把所有不同的人納入到這個系統當中加以協作。個人的行為也只能在這個系統里得到運作的可能性,離開這個系統是沒有辦法生存的。”而《護照和簽注》與《作業1號》《帶淤青的手臂》又形成了觀念上的呼應,張培力利用石版畫制造出了一種被X光安檢機掃描時的效果,從而顯現出人在地理空間維度流動時所形成的痕跡。

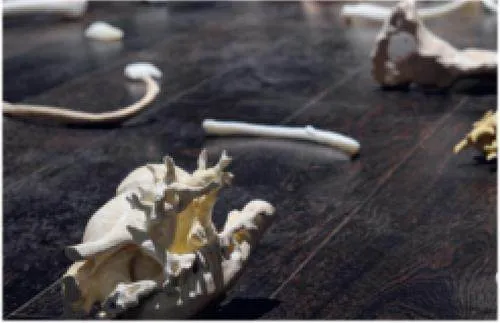

繞過隔離墻,來到展覽的第五部分的內側,一張黑色的用亞克力封閉起來的展桌呈現在面前,里面安放了許多用白色卡拉拉大理石等材料雕刻的骨骼——張培力將自己身體的具體數據中的骨骼部分進行了物化,從而與展覽的第一部分中的《密碼》形成了呼應——所以,這個展覽并非是一種按部就班的觀看邏輯,而是一種跳躍式的多元結構。在燈光的照耀下,這些“森森白骨”卻并沒有呈現出什么恐怖的氣息,反而彌漫著一種絕對理性的味道。展桌右側的隔離墻上“掛”著雕塑作品《19-B004》,張培力用白色卡拉拉大理石物化了自己的大腸,它就像一個褶皺的荊棘之環掛在了展墻之上——不知為何,看到它,我聯想到了何云昌的《一根肋骨》。

但是,我個人覺得第五部分的內外兩個小部分有些割裂,它們并沒有形成一種有效的敘事關系,這些“森森白骨”反而與第六部分的《器官與骨頭》有著更為密切的聯系。

“我覺得研究每一個藝術家所遭遇到的不同的生活背景、經歷,要比研究每一個都共同遭遇到的大時代背景要更有意義。因為,這些經歷跟他后來做的事情有更直接的關系。你想想,為什么是吳山專賣蝦?而不是王廣義賣蝦?為什么是黃永 在廈門把作品燒掉,而且,在法國的《大地魔術師》展覽上用紙漿做墳墓?為什么他后來的很多作品又跟《易經》有關系?為什么在北京的王魯炎他們搞‘解析’,而這又沒有發生在黃永 身上?為什么會是我拍錄像,而不是 的人?我覺得這個里面就有個人的不可琢磨的東西在起作用,我們不能簡單地從一個大的背景、不能從理論或者哲學中推斷出一個作品的形態,不能說這樣的背景下必須產生這樣的藝術語言,不是這樣,因為發生在不同的人身上會產生差異。我們同樣讀過海德格爾的書,但是,很有可能做的事情是不一樣的。因為海德格爾談的精神性,它作用于的這塊肉是不同的,而最后的作品又是通過這塊肉做出來的,所以又是另外一個形式的東西,它是通過這塊肉來轉換的。這塊肉怎么會一樣呢?從生下來,他的環境、吃的、喝的、被教育的、他的記憶、他做的夢、三五歲時的很偶然的經歷,所有的這些可能都起作用。有些時候藝術家不說這些東西,但我們想這些完完全全在藝術家的創作里面,可以一點一點被解讀出來的,這個東西是最有意義的。”

——張培力

順著《作業1號》的電視屏幕往前走,依然穿過不長的通道進入展覽的第六部分,通道的兩側依然標注了兩個短句:右側的展墻上寫著——A面|故事:我父親是學醫的,教人體解剖,整天跟尸體打交道。他經常把器官——腦子、心臟之類的標本拿回家。……我媽媽是助產士,接生孩子的,她在婦產科醫院工作。我媽媽身上帶著的是消毒水的味道,我爸爸身上帶著的是福爾馬林藥水的味道,現在想起來那是一種特別奇怪的混合。左側的展墻上寫著——B面|觀念:我相信藝術應該有很多無法言說的東西。應該源于身體。我覺得一個人、一個藝術家肯定會受到自己經驗的影響,也會和社會環境密切相關,和語言環境相關。但是藝術不是簡單地還原現實。

展覽的第六部分只呈現了兩件作品—— 繪畫作品《X ? 》和雕塑作品《器官與骨頭》。其中《器官與骨頭》延續了展覽的第五部分的內側展桌上的內容:空間的地面上平鋪了一張巨大的黑色展板,而百余塊由大理石、陶瓷、樹脂等材料制作的身體骨骼與身體器官被無序地擺放在了上面——在幽暗射燈的照耀下,我恍惚來到了一個考古的現場。《器官與骨頭》的對面是《X?》,這也是整個展覽中的五張“X?”系列作品里的第四張,與前面部分里的《X?》有所不同,張培力在橡膠手套的各個部位都標注了數字。據說,這和張培力在高中畢業后曾短暫從事與醫學相關的測繪工作有關。當然,畫面中的這些數字并沒有具體的指向——可能形式就是其意義的本身。但是,當《X?》與《器官與骨頭》形成直接的連接后,數字似乎就有了意義——張培力將數字延伸為數據,然后又將數據物化為部分的身體。

觀看完滿地的白骨與器官后,繼續穿過最后一條不長的通道,展覽的最后部分便在自己的面前揭開了面紗。通道的兩側自然也標注了兩個短句:右側的展墻上寫著——A面|故事:我是什么都無所謂,我就想每天像一個人這樣活著,人活著是要活得有尊嚴的。你自己是一個有自由度的,安全的人,這樣就可以了。是不是藝術家不重要,這個只是一個活兒,所謂藝術只是我喜歡做的一件事,被人稱之為藝術。左側的展墻上寫著——B面|觀念:做好自己就夠了,做我能做的事情,既保證自己的安全,又不讓別人難受,創造一些空間,讓有想法的人能喘一口氣,就這樣。

作為展覽的結尾,展覽的第七部分的內容顯得格外豐富——呈現了繪畫作品《X?》,雕塑作品“內臟”系列,雕塑作品《我的身體的血液總量》、雕塑作品《我的身體的脂肪總量》,圖片作品《藝術家身份證(復制品)》、錄像作品《30%肥肉,70%瘦肉》等。其中《X?》是展覽里的“X?”系列作品中的最后一張——于是,我再次確認了它之于整個展覽的意義。“內臟”系列應該是第七部分的核心內容——不僅僅是它所在的位置,而且也在于它的展現方式,它們與展覽的第一部分中的《19-B001》的展陳方式相似,都被安置在柱狀的展臺之上,明亮的方形照燈也從空間的頂部垂了下來,由此,就營造出了一種商品展示的意味。并且,在細長展覽柱的加持下,“內臟”系列還顯現出了一種紀念碑式的肅穆感/神圣感。“內臟”系列的對面,一個白色的小方框內,張培力的身份證復制品出現在了這里——它也連接了展覽的第一部分里的《密碼》,并為展覽標題提供了出處。《藝術家身份證(復制品)》的左側是《我的身體的血液總量》和《我的身體的脂肪總量》,它們以立方體的形式呈現了張培力身體中的血液和脂肪含量——這是人類身體中的重要存在,也連接了展覽的第四部分中的《我的身體的水的總量》。那么,從第一部分的《19-B001》到第五部分內側的“骨骼”系列,從第六部分的《器官與骨頭》到最后部分的“內臟”系列;從第四部分的《我的身體的水的總量》到最后部分的《我的身體的血液總量》和《我的身體的脂肪總量》,它們一同構建出了一條閉環——張培力的大部分身體的物化,而這也與展覽的第一部分中的《關于肺、膽囊、膽總管、動脈血管、肺動脈血管、肺結節的數據》與《密碼》形成了呼應——身體的數據和數據的身體合二為一,兩者共同構建出了一個融合了現實與虛擬的系統性存在。那么,這個存在與張培力本人之間的關系又是什么?“內臟”系列的后面是《30%肥肉,70%瘦肉》,隨著攪拌機的滾動,肥肉和瘦肉被混合在了一起,然后流轉了出來……也許,從某種意義講,展覽“2011.4.27—長期”既是一個剖析的過程,也是一個混合的過程,它將一個整體性的系統進行逐一拆解、分析、觀看,而在展覽的最后部分,這些被分解的獨立部分或許終歸要被縫合/混合,從而制造出一個雜糅與多元的意義。

如果, 我們將整個展覽的七個部分進行整合,或許能夠發現一個有趣的現象: 我們將現實與虛擬的系統性存在視作一個大的框架,那么,每一個具體的作品便代表了張培力的思想——一種精神性的存在,再將它們進行有機地串聯,似乎就形成了張培力的思想系統。如此一來, 展覽“2011.4.27—長期”就衍變成了一個由作品構建的“張培力”,我們觀看展覽,也就是觀看張培力。

最后, 掀開《我的身體的血液總量》《我的身體的脂肪總量》右側的窗簾裝置,我終于從展覽“2011.4.27—長期”——或者說張培力的身體——里走了出來,長舒了一口氣。

展覽“2011.4.27—長期”由泰康美術館藝術總監唐昕和泰康美術館策展人胡昊共同策劃,那么,為了對展覽進行更深入和完整的閱讀,我們對策展人之一的胡昊進行了采訪。

FOTO:為什會在泰康美術館成立一周年之際,舉辦展覽“2011.4.27—長期”?

胡昊:首先它是基于泰康的收藏。對中國當代藝術家及其創作的專題研究是泰康空間/泰康美術館的長期項目。2023年,自泰康空間轉型升級為泰康美術館以來,美術館的學術團隊一直致力于將此前業已形成的問題意識和研究成果轉化為美術館級的展覽。時值美術館成立一周年之時,作品在泰康收藏中擁有顯著地位的張培力便成為眾多藝術家案例中的最佳選擇。

FOTO:展覽“2011.4.27—長期”與展覽“身體數據2020”之間的關系是什么?

胡昊: “ 身體數據2 0 2 0 ” 聚焦于張培力的新作,“2011.4.27—長期”則帶有一定的回顧性和研究性,強調新舊作品之間的對話關系。

FOTO:在展覽“2011.4.27—長期”的布展過程中,作為策展人之一,你與藝術家之間的關系是怎樣的?你們以何種方式來構建這個展覽?

胡昊:TAM非常尊重藝術家的意愿,從年初到臨近開展,我們一直和張培力本人保持密切的溝通。但我們的學術團隊也始終堅持從機構的理念出發來策劃展覽,而不是一味地迎合行業的主流旨趣。以“2011.4.27—長期”為例,考慮到泰康收藏中張培力作品的數量比較可觀,我們希望展覽能夠以泰康收藏為主體,并在此基礎上設計展覽的結構。如觀眾們在現場看到的,包括打破時間線索,將“X?”系列放在不同展廳之內作為引領之用、包括“故事”/“觀念”的文字臺,都是TAM團隊的想法。這次TAM和張培力老師合作得很愉快,雖然張老師對布展的要求十分嚴格,但總的來說,他是特別開放的,支持TAM用自己的方法來組織展覽。

FOTO:在布展的過程中,讓你印象深刻的事情有哪些?

胡昊:雖然TAM為本次展覽做足了準備,但有的時候,我們還是要相信藝術家本人的直覺。在布展的過程中,有不少提升展廳視覺和敘事效果的“小動作”,都是張老師本人即興提出的。事后證明這些“小動作”多數都比我們原來的規劃要好。

FOTO:你覺得展覽“2011.4.27——長期”與自己的構想之間有哪些差異?

胡昊:最大的差異就是沒能實現充分的“國際化”。張培力是一位具有國際影響力的藝術家,他的作品廣泛收藏于世界各大重要的藝術機構,但因為這次展覽的策劃周期較短,許多向國外機構借展的想法沒能實現。