數字司法的制度檢視與樣態建構

摘要:數字司法是傳統司法模式在數字時代的延伸和再造,也是對智慧司法、互聯網司法實踐進行反思、吸收與革新的成果。數字司法不僅在總體目標上表現出數字與司法雙向融合、相互促進的特征,而且其具體機制的建設亦集中于對“新興技術應用”和“新型問題處置”兩條主線的遵循。通過對數字司法現實基礎與時代價值的考察,可以明確此類司法模式存在的真實性、合理性及正當性。依托數字化轉型的整體推進和司法化規制的有序進行,并以組織載體模式、技術規范機制與司法規則體系的變革為重心,或可為數字司法的塑造,以及數字與司法相互扶持、共同推進目標的實現給予有益的方向指引和路徑參考。

關鍵詞:數字司法;智慧司法;互聯網司法;數字化轉型;司法治理

中圖分類號:D926 文獻標志碼:A

收稿日期:

2024-06-24

基金項目:2024年度中國法學會重大委托課題“關于加強金融法治建設研究有關成果之四:關于加快修訂《商業銀行法》的建議”[CLS(2024)ZDAWT5]

作者簡介:呂子逸,男,中國法學會法治研究所與中國社會科學院法學研究所聯合培養博士后。

文章編號:2096-028X(2024)03-0096-17

肇始于法律實施與糾紛解決的需要,司法自創設之初,遂因其獨特的職能定位和制度內涵,而在國家政治、法律體制中扮演著舉足輕重的角色。其既可視為立法工作的延續與必然要求,亦是國家治理體系的核心環節之一。尤其在執法活動的單向性、主動性、封閉性特征日漸凸顯,法制完備和法治建設初具雛形,且立法成效亟待彰顯的現階段,對司法的建設、調適與革新,愈加呈現出無可替代的現實價值。

同時,作為法律和社會的接口,以及法治理念與社會需求的交匯,司法的運作、建構或評價,始終難以舍棄對社會環境及其發展趨勢的關注,甚至還將基于對外部現實狀況的呼應而發生演變,并反向推動內在效益的維系與發展。以“十四五”發展規劃的制定為標志,對數字化發展目標的追尋和數字中國的建設,已然成為中國緊跟信息化革命浪潮,把握時代前進脈絡與增強競爭優勢的應有之意。數字社會的建設、數字政府水平的提升、數字生態的營造亦是可取的未來方向。前述任務的推進,不僅在《“十四五”國家信息化規劃》《關鍵信息基礎設施安全保護條例》《國務院關于數字經濟發展情況的報告》《國務院關于加強數字政府建設的指導意見》等重要文件中得到確認,也獲得了湖北省、西藏自治區等地的積極響應。相關文件可見《湖北省數字政府建設總體規劃(2020—2022年)》與《西藏自治區加強數字政府建設方案(2023—2025年)》。鑒于此,數字司法的提倡與建設,或也是順應時代潮流、革新司法范式的理想方向,諸多研究的出現均印證了此類司法模式的價值與效益。相關研究參見帥奕男:《數字時代的司法范式轉型》,載《求是學刊》2021年第6期,第121-133頁;張恒:《多元、可視、對話:數字司法的正義內涵與機制塑造》,載上海市法學會編:《智慧法治》2023年第1卷,第41-49頁;何帆:《數字司法的時代之問與未來發展》,載《數字法治》2023年第1期,第34-38頁。而且,湖北省《關于全面推進數字湖北建設的意見》、杭州市《關于司法服務保障三個“一號工程”的決定》以及咸寧市《全面推進數字咸寧建設實施方案》等文件也相繼強調了數字司法建設的要求。

然而,數字司法的產生與建構依然面臨著嚴峻的挑戰。僅在司法與技術的融合過程中,便已存在著“智慧司法”“互聯網司法”等模式,而部分觀點對“數字司法”和“數字正義”的混同,抑或對其影響力、作用力和改革效果的疑慮,持此類觀點的研究參見洪冬英:《司法如何面向“互聯網+”與人工智能等技術革新》,載《法學》2018年第11期,第170頁;

蔣惠嶺:《論傳統司法規律在數字時代的發展》,載《現代法學》2023年第5期,第125頁。乃至將“數字司法”歸屬于司法行政系統信息化建設的舉措,持此類觀點的文件有《青島市深化數字政府建設持續優化營商環境2023年攻堅行動方案》《泰州市司法行政事業發展“十二五”專項規劃》《金華市司法行政工作十二五規劃》。都將對數字司法現實意義的確證和內涵的厘清造成相當程度的阻礙。在此情形下,數字司法是否確實存在?是否具有存在價值?其基本框架和制度基礎應該如何建設?此類疑慮的解答均已成為無法規避的現實難題。筆者認為,數字司法及其本源——“技術型司法”不僅具備變革傳統司法范式、塑造獨立形態的實際效力,而且相較于智慧司法、互聯網司法而言,數字司法也擁有明顯的內在優勢。通過對新型司法模式現實基礎的觀察與數字司法價值優勢的辨析,以及其制度重心和實現路徑的明確,有助于推動數字司法真實性、必要性的論證與整體樣態的塑造,并為司法在數字時代中的變革與再造探尋可行的路徑。呂子逸:數字司法的制度檢視與樣態建構

一、數字司法的現實基礎考察

作為國家政治法律體制的核心要件,司法往往具有特定的語義指代和實質內涵。不論是對業已存在的智慧司法、互聯網司法,或是新近形成的數字司法而言,在司法與技術的碰撞、交互和融合過程中,能否確實形成別具一格的司法模式呢?亦即,以技術的應用、發展為前提而衍生的新型司法模式,是否僅是對傳統概念的語詞“借用”,抑或是新興變革趨勢的精準概括?前述問題的解答,將直接決定著對數字司法的現實意義及其命題真實性的衡量。

(一)司法組織的技術型演進

囿于立法條款的模糊,中國對“司法”的認知長期存在著“狹義說”與“廣義說”兩類觀點。相比于意圖囊括審判、檢察、公安、司法行政的“廣義說”,對法官與審判的偏重,使得域外對“司法”的界定呈現出與“狹義說”的趨同。參見周永坤:《中國司法概念史研究》,載《法治研究》2011年第4期,第67-72頁;

薛愛昌:《當代中國的“司法”概念——基于憲法文本和政策文本的實證分析》,載《政治與法律》2018年第7期,第80-97頁。除《元照英美法詞典》明確將“justice”等同于法官外,參見薛波主編:《元照英美法詞典》,法律出版社2003年版,第763頁。《牛津法律大詞典》也把“司法的”視作“法官的”,并在“司法方法”“司法知識”與“司法意見”等延伸概念的釋義中呈現出對前述觀點的呼應。參見[英]戴維·M.沃克:《牛津法律大辭典》,李雙元等譯,法律出版社2003年版,第613-615頁。此外,在“司法體制”“司法機構”等問題的探究中,以達瑪什卡(Damaka)、馬丁·夏皮羅(Martin Shapiru)為代表的學者亦表達了對法官、審判主體中心的認可。參見

[美]馬丁·夏皮羅:《法院:比較法上和政治學上的分析》,張生、李彤譯,中國政法大學出版社2005年版,第90頁;

[美]米爾伊安·R.達瑪什卡:《司法和國家權力的多種面孔》,鄭戈譯,中國政法大學出版社2015年版,第38-61頁。僅由此看,雖然觀察視角、標準憑據互有差異,但無論是狹義說抑或廣義說,均確證了制度載體的核心價值。司法組織的特定性、專屬性與真實存在,理應是任一司法形態或模式得以建構、識別,進而區別于他者的基礎性條件。

新型司法組織存在真實性的辨識與考量,需回歸至對司法與技術融合歷程的觀察之中。倘若以改革文件的追溯為切入點,《最高人民法院關于人民法院在互聯網公布裁判文書的規定》和《最高人民法院關于人民法院直播錄播庭審活動的規定》2010年就已發布,立足于貫徹落實審判公開原則和保障公眾知情權、監督權的目標,允許人民法院將電視、互聯網或其他公共傳媒系統引入司法活動之中,開創了司法技術化改造的先河。《深圳前海合作區人民法院關于為中國(廣東)自由貿易試驗區深圳前海蛇口片區與前海深港現代服務業合作區建設提供司法保障的意見(試行)》《廣州市中級人民法院庭審網絡直播實施細則(試行)》《吉林省高級人民法院關于庭審網絡直播的暫行規定》均依此產生。當然,“網絡直播”或“網絡公開”技術的應用,始終局限于對傳統司法工作的輔助與補充,無法對其存在價值和地位產生實質性影響,更遑論推動新型司法組織的創設。即便是《最高人民法院關于全面深化人民法院改革的意見——人民法院第四個五年改革綱要(2014—2018)》(簡稱《四五綱要》)對“科技法庭”建設的倡導,也未能突破“庭審錄音錄像”范圍的約束。

但是,此類狀況的存在并未束縛司法與技術融合的步伐,《四五綱要》對完善“訴訟服務大廳”“網上訴訟服務平臺”“12368司法服務熱線”信息化平臺,建設“網上預約立案、送達、公告、申訴”工作機制的主張,即使依然存在諸多局限,卻也為技術應用的拓展和人民法院信息化3.0版的建設奠定了基礎。其后,吸收了青海省,浙江省寧波市、瑞安市,福建省泉州市等地的電子訴訟改革成果,對此類改革內容的梳理參見呂子逸:《電子訴訟管轄的反思與重塑》,載《地方立法研究》2021年第5期,第78-79頁。特別是浙江省寧波市“移動微法院”的試點經驗。《最高人民法院關于加快建設智慧法院的意見》《最高人民法院關于在部分法院推進“移動微法院”試點工作的通知》《建設智慧法院 促進綠色發展 成效分析報告》,以及《最高人民法院關于深化人民法院司法體制綜合配套改革的意見——人民法院第五個五年改革綱要(2019—2023)》(簡稱《五五綱要》)于2017年起相繼發布,在豐富司法與技術融合渠道的同時,推動了新型技術平臺在全國范圍的廣泛使用,譬如,《最高人民法院關于在部分法院推進“移動微法院”試點工作的通知》中就直接說明將“移動微法院”的試點范圍擴展至北京、河北、遼寧、吉林、上海、福建等十二個省(區、市)轄區內的構想。并對適用的案件范圍與具體階段作了進一步的補充。新冠疫情也為前述過程的演進注入了相當程度的推動力量。這一時期的代表性文件包括《最高人民法院關于新冠肺炎疫情防控期間加強和規范在線訴訟工作的通知》《四川省高級人民法院、四川省司法廳、四川省律師協會關于在新冠肺炎疫情防控期間全面推行“非接觸式”訴訟服務的通知》《廣州互聯網法院關于依法妥善處理涉新型冠狀病毒肺炎疫情互聯網糾紛的若干規定》《上海市高級人民法院關于充分發揮審判職能作用為依法防控疫情提供司法服務和保障的指導意見》。廣州在2020—2021年間便先后發布、修訂《廣州法院關于健全電子訴訟規則實施細則》,將證據交換、庭前會議、開庭審理、詢問、質證等核心環節納入技術應用的范圍,且案件范圍也得到了較大程度的放寬,乃至在小額訴訟程序、簡易程序和獨任制審理的案件中還應優先選擇在線方式進行處置。基于此,隨著技術應用在司法的地域范圍、案件類型與程序環節等多重維度的拓展,其與司法的融合逐步由特定工作的“輔助工具”演化為覆蓋全面、體系完整,足以替代傳統司法的獨立存在。司法組織在技術領域的“第二形態”日漸成型,為新型司法模式的創造提供了必要的組織要件。

在傳統司法組織的技術重構得到實質性發展的同時,以互聯網法院為代表的新型司法組織的增補亦夯實了數字司法的存在根基。通過總結智慧法院、電子商務法庭等改革先例,最高人民法院于2017—2018年間先后發布《關于設立杭州互聯網法院的方案》與《關于增設北京互聯網法院、廣州互聯網法院的方案》兩部文件,于北京、杭州、廣州設立互聯網法院,作為推動數字經濟繁榮,促進網絡空間治理和確立互聯網司法規則的驅動力量。不論是杭州互聯網法院的“線上糾紛線上解決”要求,或是北京、廣州互聯網法院的“網上案件網上審理”模式,皆明確了此類組織機構的設置應當集中受理互聯網特性突出且適宜在線審理的案件,力圖在契合案件類型技術化變革潮流的前提下,達至起訴、調解、立案、庭審、裁決、執行等環節的全程網絡化、技術化進行。對“技術型”發展趨勢的回應,成為互聯網法院不可磨滅的核心特征,對其“新型司法組織”地位的界定亦是毋庸置疑的抉擇。此類組織機構的產生,不僅掀起了遼寧省等地的司法改革浪潮,《遼寧省貫徹法治中國建設規劃實施方案(2021—2025年)》第21條即明確了“加快推進互聯網法院建設”的發展目標。其積極效益在《五五綱要》中也再度得到印證,引導了后續互聯網司法組織的建設與運行。其中,成都于2021年4月9日設立互聯網法庭,辦理了全國首例影視劇臺詞聲音糾紛案;參見《全流程在線訴訟 成都互聯網法庭兩年審判近5萬件互聯網案件》,載央廣網2023年10月12日,https://law.cnr.cn/wxyw/20231012/t20231012_526448085.shtml。長春互聯網法庭于2022年6月1日正式受理案件,充分運用信息技術管轄吉林省內由基層人民法院受理的第一審互聯網案件,實現訴訟各環節的線上進行;參見王潔瑜:《數智賦專業 煥新向未來——吉林長春智慧法務區“六庭”建設工作紀實》,載中國法院網2023年3月31日,https://www.chinacourt.org/article/detail/2023/03/id/7220555.shtml。江蘇省首家互聯網法庭——蘇州互聯網法庭則于2023年5月18日揭牌成立,以提供互聯網司法服務為重心;參見朱旻、史瑋、艾家靜:《江蘇首家互聯網法庭在蘇州揭牌成立》,載《人民法院報》2023年5月24日,第4版。同年10月,宣城市宣州區首個互聯網融合法庭亦投入使用,上線運行13天完成庭審11場。參見宣城市中級人民法院:《宣州法院首個互聯網融合法庭投入使用》,載澎湃網2023年11月3日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_25171704。凡此種種,縱然表現形式略有區別,但已可作為以“技術”為基石的新型司法組織的建設,以及司法組織技術化轉變和再造的有力佐證。

(二)規范基礎的技術型重構

作為國家法律體系的關鍵環節,司法的創設及其地位、職能的體現,難以隔絕對其他組成部分的依賴。并且,基于近現代國家職權分工格局的影響,司法對其他法律活動,尤其是立法工作的銜接與應對,還將成為其彰顯自身存在價值、鞏固制度根基的重要依仗。據此,在工具主義觀看來,司法可視為特定主體實施法律、表達立法意圖的專門活動的集合。《牛津法律大詞典》將“司法程序”的核心闡釋為:“查清糾紛和案件的事實,公布真相,并將法律適用于案件以解決糾紛。”參見[英]戴維·M.沃克:《牛津法律大辭典》,李雙元等譯,法律出版社2003年版,第615頁。倘若司法的制度前提和實施對象——法律規范的屬性類別、權益基礎抑或理念重心發生偏移,司法亦將無可避免地遭受影響,進而引發形態、范式的調整或分化。既往的民事司法、刑事司法與行政司法的產生和并立,可據此獲得支撐。

不可否認,扎根于對訴訟主體身份及核心權益屬性的考察,社會糾紛和法律規范的鑒別、區分無法擺脫對民事、刑事或行政屬性的沿襲。縱使海事法院、知識產權法院、環保法庭或互聯網法院的建設已然動搖了司法組織的傳統格局,卻依舊未能實質性觸及法律規范的屬性,對案件管轄范圍的選擇仍回歸至以民事、刑事、行政屬性為核心的傳統標準,僅就管轄權的歸屬與司法機構的具體建設進行了調整。換言之,對傳統法律規范的維系,始終是中國司法必須直面的現實環境,民事司法、刑事司法和行政司法鼎立的格局也將據此得到延續,新型司法的創設或許在工具主義視角中面臨著困阻。然而,宏觀共性的強調并不能替代對具體個性的認可。在立法領域中,概括性特征的凸顯及普適性效力的穩固,往往需以新型問題應對的及時性、充分性或有效性的折損作為對價。諸如構成要件的調整、權益屬性的轉變,抑或社會環境及其影響程度的波動,都可在沖擊傳統法律規范框架的同時,為規則的增補與革新創造契機。縱使無法引起傳統格局的顛覆性變動,新型規則的引入及其特性的顯現也將為司法形態的拓展提供適宜的外部環境。公益訴訟案件的“突起”與“四大檢察”模式的塑造,即是有力的例證。

相似的情形在牽涉技術應用的案件中亦有跡可循。在“李某某訴杭州某網絡公司網絡服務合同糾紛案”中,針對未成年人游戲充值退款問題的處置,杭州互聯網法院就明確提出,由于現有立法多為原則性、概括性的指導意見,對于行為構成或未成年人年齡、智力等具體問題的衡量仍缺乏可供操作的指導標準,在實際案件辦理中可能導致退款糾紛的頻繁發生與應對的困難。參見杭州互聯網法院(2021)浙0192民初8200號判決書。而在“某(中國)軟件公司與安徽某科技公司不正當競爭糾紛案”的辦理中,作為首例涉數據資源開發應用正當性及數據權益判定的新類型不正當競爭案件,審判機關也發現特定行為痕跡信息與標簽信息并不具備識別自然人個人身份的可能性,難以適用現有法律進行認定,但對此信息利用的失當卻又存在威脅個人隱私或經營秘密的風險,只能比照現有法律的相近規定進行應對。參見杭州鐵路運輸法院(2017)浙8601民初4034號民事判決書、浙江省杭州市中級人民法院(2018)浙01民終7312號民事判決書。除列舉的案件外,在“上海某玩具公司與浙江某網絡公司網絡服務合同糾紛案”中,審判機關也提出,相比于一般商品買賣,模玩行業的進貨渠道和交易方式呈現出特殊性與復雜性。因此,在雙方當事人缺乏事先約定的情況下,司法機關的認定應當運用法理解釋的方式審慎地進行應對,集中于理解、尊重行業特點,保證對互聯網平臺在維護自身秩序及保護多方用戶利益中作用評估的科學性。而在“新加坡公民訴某跨境電商平臺網絡服務合同糾紛案”中,面對立法條款的空白,互聯網法院最終通過對《電子商務法》部分條款的擴大解釋作出回應。具體案情詳見《杭州互聯網法院發布網絡服務合同糾紛十大典型案例》,載北大法寶2022年8月22日,https://www.pkulaw.com/pal/a3ecfd5d734f7

11df1 b2fc9d425cbb3a9d6f4847c7981e85bdfb.html。現階段規范設置的困境及其對涉技術類案件應對的乏力,由此可見一斑。

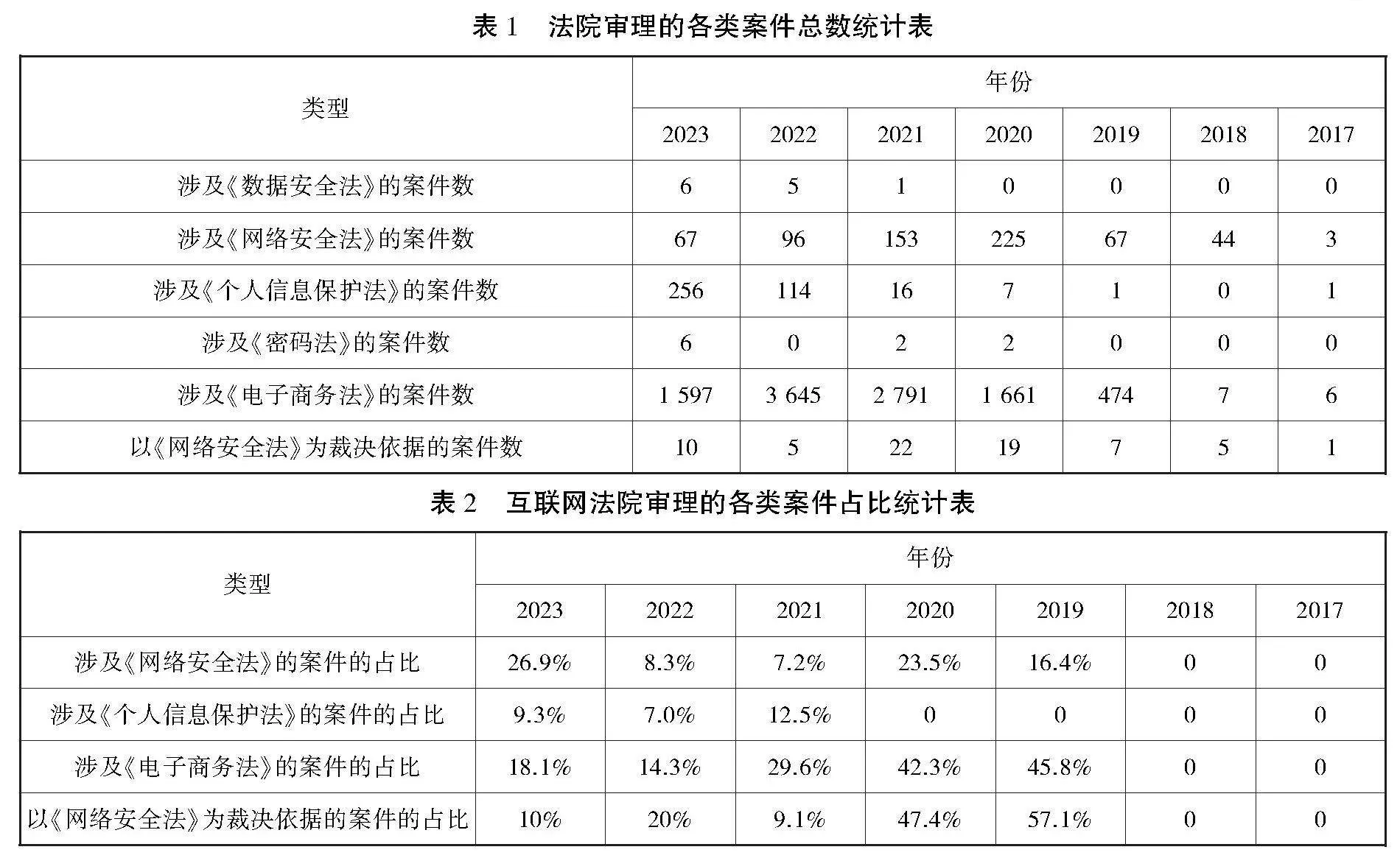

針對前述狀況的存在,如若繼續維持或固守傳統的規范體系,不僅無法有效適應新型案件辦理、糾紛解決或權益保護的需求,更難以發揮既有立法成果的預期效力。對規范的創新及傳統格局的調適,業已成為必然的舉措。通過對“北大法寶”數據的整理,《全國人民代表大會常務委員會關于維護互聯網安全的決定》2000年出臺、2009年修正,為互聯網運行安全和信息安全問題的處理增添了憑據。《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理利用互聯網、移動通訊終端、聲訊臺制作、復制、出版、販賣、傳播淫穢電子信息刑事案件具體應用法律若干問題的解釋(一)》《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理利用互聯網、移動通訊終端、聲訊臺制作、復制、出版、販賣、傳播淫穢電子信息刑事案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》《關于加強互聯網禁毒工作的意見》《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》等相繼發布,并最終推動立法層面正式形成了《中華人民共和國網絡安全法》(簡稱《網絡安全法》)、《中華人民共和國數據安全法》(簡稱《數據安全法》)、《中華人民共和國個人信息保護法》(簡稱《個人信息保護法》)、《中華人民共和國電子商務法》(簡稱《電子商務法》)、《中華人民共和國密碼法》(簡稱《密碼法》)、《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》以及《中華人民共和國無障礙環境建設法》等諸多以技術應用為核心的立法成果,為技術運用的正當性及相關權益的保護增加了必要的規范供給。若以部分新型法律的應用為視角進行觀察,則可在表1中發現,涉及《電子商務法》的案件數量自2018年開始便長期保持著急速增長的趨勢,涉及《網絡安全法》《數據安全法》《密碼法》和《個人信息保護法》的案件雖整體數值有待提升,卻也初步具備了一定的規模。其中,以《網絡安全法》為最終裁決依據的案件數在2020年后也得到了較為顯著的增長。同時,如果以互聯網法院為重心(如表2所示),除涉及《數據安全法》和《密碼法》的案件尚待進一步收集外,歸屬其審理的涉及《網絡安全法》《個人信息保護法》及《電子商務法》的案件數量在同時期同類案件總數中占據著相當的比例,而以《網絡安全法》為裁決依據的案件在同類案件中的占比甚至高達半數左右。

表1、表2的案例數據均來自于“中國裁判文書網”。由此觀之,隨著新型立法規范的產生及其實踐的落實,新型司法模式建設的規范基礎日趨得到充實和鞏固,其在工具主義視野中的塑造似也非無源之水、無本之木。

(三)理念指引的技術型轉向

對立法主旨的探尋和內容的實現,確可為司法的建設、運行,以及其與國家法律體系整體方向的兼容提供必要的指引和推動,契合司法設置的初始目標。但是,工具化、客體化視角的過度傾斜,也將在一定程度上阻礙著司法的自我變革和創新,減損其內部活力的積極效益。在制度結構的重要性日益顯現,法治建設范疇逐漸擴張的趨勢下,制度理性的強調和理念根基的夯實、優化亦將成為司法走向科學化、現代化與法治化的必然途徑。簡言之,縱然法律依據——立法規范的調整及其權益重心的轉向終將折射于司法的構造與屬性之中,但有別于工具主義視角對外部環境的依賴,在本位主義的視域中,針對司法的觀察、調整或類型的辨別,還應獲得來自其核心理念,尤其是司法正義觀的引導。在理念指引已然發生實質性轉向的前提下,即便司法組織與規范基礎依然保持穩定,也無法抵御司法形態和范式的變化,乃至新型司法的產生。分配正義觀與互利正義觀的碰撞,實體正義、程序正義和協商性正義的論爭,以及對抗式司法、合意式司法、恢復式司法的分化及交替,均是強有力的印證。

以《四五綱要》的發布為標志,技術與司法的融合遂已成為司法現代化發展的重要支撐,且其融合程度的進一步深化亦是符合信息化建設需求的舉措,信息化建設對各級人民法院主要業務的覆蓋率均需達至85%以上。據此分析,司法對技術的應用、技術形態對傳統物理形態的更替都將是未來趨勢。但是,司法與技術融合的深入,以及“技術型司法”的最終塑造并不局限于對直播、錄播、網絡公開、在線庭審或電子送達等傳統技術的延續。《五五綱要》《最高人民法院關于人民法院為北京市國家服務業擴大開放綜合示范區、中國(北京)自由貿易試驗區建設提供司法服務和保障的意見》皆相繼明確了大數據、云計算、人工智能、區塊鏈、5G等現代科技在司法領域深度應用的預期目標,而以江蘇省無錫市為代表的部分地區也以道路交通事故損害賠償責任糾紛案件為切入,逐漸推廣運用Excel要素式、智能化審判平臺,依托基礎信息的自動提取、計算機公式嵌入、裁判因子載入等技術的使用,實現賠償項目自動計算、裁判文書自動生成的效果。參見《構建精準化規范化工作機制 穩步推進二審獨任制適用》,載中國法院網2022年9月25日,https://www.chinacourt.org/article/detail/2022/09/id/6929415.shtml。

不同于缺乏主觀意志、人為干預居于主導的傳統技術,以人工智能、大數據為中心的科技成果的引入,勢必造成司法工作的深刻變化。在前述“某(中國)軟件公司與安徽某科技公司不正當競爭糾紛案”中,原告網絡公司憑借預設的智能安防系統,對數據進行整理與分析后,便以分析結果為據向法院提起訴訟。審判機關在認可大數據分析結論可靠性、準確性的同時,也再度重申審查工作的必要性。唯有大數據分析方法符合正當性、合理性的要求時,其結論才可被司法機關采納。相近的情形也可見于“許某某與杭州某軟件服務公司網絡服務合同糾紛案”,對于被告方提出的大數據分析報告,互聯網法院在認可其專業技術性的同時,亦主張司法判斷不應當被專業技術遮蓋,還應當對大數據邏輯演算過程的真實性、合法性及邏輯構造的合理性進行調查,以期在兼顧法律判斷和專業技術判斷,平衡法律與技術要求的過程中,達至對司法權威的維護及其在技術時代的彰顯。具體案情詳見《杭州互聯網法院發布數據和算法密切十大典型案例》,載北大法寶2022年8月,https://www.pkulaw.com/lar/42485249caa0d026c22cccec9520227ebdfb.html?way=listView。

技術發展速度的提升,已然導致司法與技術融合的潛力愈加難以預測。參見[美]理查德·薩斯坎德:《線上法院與未來司法》,何廣越譯,北京大學出版社2021年版,第59頁。相比于對傳統司法外在形態的模擬和仿制,信息化建設更加表現出技術對司法內部構造與理念基礎的沖擊、變革,乃至超越。諸如智能合約技術對法律適用和裁判說理工作的替代、大數據分析對司法機關經驗積累和自由心證的沖擊,以及區塊鏈技術對證據形態及其屬性考察方式的影響,均將對傳統司法造成實質性的撼動,甚至是存在根基的“毀損”。此類研究參見鄧偉平、趙文宇:《類案檢索:數字時代司法治理的技術進路》,載張秋華主編:《法治論壇》2022年第4期,中國法制出版社2022年版,第37-49頁;戎靜:《“預測正義”能否預測正義?基于法國司法大數據預測應用的考察與啟示》,載《中外法學》2023年第5期,第1184-1202頁;許世強:《區塊鏈存證平臺運行中面臨的三重矛盾及其化解》,載《數字法治》2023年第5期,第164-177頁。不僅事實認定的準確性、程序運行的正當性等傳統要求的實現愈發依賴新興技術的協助,技術運用合理性、妥當性的保證還將反向制約傳統目標的實現與最終效果,進而演化為權衡案件辦理質量、正義實現程度和司法價值理性的核心標準。《人民法院在線訴訟規則》等指導性文件的制定及其對區塊鏈存證平臺的信息系統建設、存證技術和過程、異步審理技術應用等技術型問題的關注,即是較為典型的范例。因此,鑒于技術應用對司法正義觀影響力、作用力的深化,司法正義的內涵及評估標準也將由事實認定的正確性、程序機制的合法性抑或當事人的認可度拓展至對技術應用狀況的考量,直至引發其構成要素的變遷。在司法的動力內核——正義觀基礎逐步發生調整的情勢下,新型司法模式的產生業已是必然的結果。

二、數字司法的時代價值檢視

以技術為表征的新型司法模式的創制及其獨立地位的確立,不僅具備必要的組織載體,亦可視為外部環境變遷與內在觀念重塑雙重驅動的產物。在命題的真實性得到證實后,對其觀察重心的明晰與路徑的統一遂成為應然的抉擇。亦即,對數字司法必要性的論證。面對智慧司法、互聯網司法、數字司法分立的現實情景,或可從三個維度對數字司法作為新時期技術型司法之理想方向的恰當性進行探討。

(一)技術環境演進方向的契合

屬性的界定,既是對特定事物發展歷程及成果的概括,亦是對其特征、重心的凝練和歸納。與技術的緊密聯系,確可為新型司法模式的創設及獨立性、真實性的證成提供堅實的制度基礎,但也對此類司法的存在及變革施加了較為嚴苛的要求。相比于以法律規范類型為參照的民事司法、刑事司法和行政司法,抑或以訴訟目標和工作理念為基石的對抗式司法、合意式司法與恢復式司法,技術發展特有的持續性、階段性和流動性特征,勢必導致新型司法模式的概念屬性及構成要素長期囿于穩定性欠缺的困境之中。唯有積極、充分且及時地回應技術發展趨勢,總結并凸顯新興技術成果,方可真正契合此類司法模式創設的初衷,司法形態及范式的技術之“維”也才能得到切實的印證。

數字技術的發展、應用,以及經濟、社會的數字化轉型已然成為世界各國引領全面創新、構筑國家核心競爭力的重要支柱,諸如美國再工業化、德國工業4.0及歐洲工業復興戰略的持續推進,創新戰略部署的強化和創新競爭的激化日漸顯現。以5G、云計算、大數據、人工智能、區塊鏈為代表的數字技術不僅占據著引領技術變革的主導地位,其內部的創新周期相較于過往也大幅縮短,創新活力、集聚效應和應用潛能的釋放速度逐漸提升,最終助力于數字經濟、數字產業和數字社會的發展與繁榮。換言之,對數字技術的應用和重視,或已演化為未來經濟、社會復蘇、競爭和重塑的關鍵引擎。以“十四五”規劃的制定為標志,在《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《國務院關于數字經濟發展情況的報告》《國務院關于加強數字政府建設的指導意見》等文件的推動下,“數字中國”總體格局的形成,數字經濟、數字社會與數字政府的建設,以及依托數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式的變革均已是中國后續發展的目標所在。

部分經濟發達地區結合自身需求陸續出臺了各項促進數字化建設的政策,此類文件主要包括《湖北省人民政府關于全面推進數字湖北建設的意見》《江蘇省“十四五”數字政府建設規劃》《“數字江淮”建設總體規劃(2020—2025年)》。縱使是經濟發展尚待推進的地區,也在檢視既往缺陷、透析問題根源的基礎上,圍繞數字經濟、數字資源、數字服務、數字基礎設施的發展作出了進一步的規劃。相關內容詳見《寧夏回族自治區信息化建設“十四五”規劃》《云南省“十四五”新型基礎設施建設規劃》《“數字龍江”發展規劃(2019—2025年)》。由此觀之,在數字技術的發展、應用和深入成為主流的趨勢之下,數字司法的提倡具備現實合理性。

當然,技術發展的數字化迭代并未掩蓋互聯網技術的基礎性地位,作為信息化建設的標志性產物,互聯網不僅是日常熟知的“萬維網”形態,更將憑借技術與邏輯的基礎設施層,使信息、內容的全球性共享成為現實。Michael W. Müller,Mapping Paradigms of European Internet Regulation:The Example of Internet Context Control,Frontiers of Law in China,Vol.13:329,p.331(2018).

通過對技術壁壘的突破、信息孤島的消除,以及信息承載能力的增強,信息化建設才得以在互聯網技術的輔助下成為具備現實基礎的構想,既擁有過往技術成果難以比擬的革命性地位,也將持續惠及信息化建設的諸領域,是后續發展的基礎性要件,技術的數字化亦難以脫離對互聯網技術的吸納和依賴。在此情形下,互聯網技術與數字技術的區分,乃至互聯網司法和數字司法的位階排序似乎存在合理性缺失的疑慮。在Eric Schmidt看來,智慧技術的急速發展亦將導致“互聯網消失”情形的出現。Scott J. Shackelford,Governing the Internet of Everything,Cardozo Arts & Entertainment Law Journal,Vol.37:701,p.703(2019).

然則,接納互聯網技術的基礎性地位并不等同于對信息化技術傳統格局的沿襲,Eldar Haber在對IoToys(Internet of Toys)的調研中發現,盡管作為智能化、數字化成果的IoToys依然表現出對互聯網技術的依賴,但其實質內涵卻已截然迥異于以訪問網絡空間為代表的傳統模式,新興技術的引入在擴張數據收集的規模、種類和利用方式的同時,也削減了傳統網絡技術對物理載體——計算機的依賴性,從而為技術的應用增添了可接近性、可移動性的時代特征,最終構建起信息化技術與社會生活深度融合的新平臺。Eldar Haber,Toying with Privacy:Regulation the Internet of Toys,Ohio State Law Journal,Vol.80:399,p.425-426(2019).據此,新興技術逐步與現實生活相互銜接,乃至演化為日常生活的核心要素。互聯網技術也將基于其外在表現、存儲模式及其與物質生活融合形式的轉化而獲得實質性突破。數字技術源于互聯網技術,卻剪除了對物理載體的依賴性,其回歸至物質生活之中,但又脫離對傳統形態的依附,轉而建構起近似、甚至超越物質世界的虛擬空間,達至線上與線下、網絡與現實融合的全面性、完整性、徹底性。相比于傳統的網絡應用而言,以“數字”為標識更可彰顯信息化建設全方位、深層次推進的成就,并為后續人工智能時代的到來夯實基礎,數字司法的時代性、先進性由此即可得到保證。

(二)技術型司法制度內涵的拓展

對新型司法模式的基礎屬性——技術特征的考察,固然為其內部各組成部分的區分和位階排序提供了較為客觀、直接且可供操作的參考標準,對此規律的遵循亦是技術型司法體現制度特性的應有之意。但是,相較于對技術環境、發展現狀等外部特征的觀測,內在要素的演變也占據著殊為重要的地位。通過對指導文件的整理可以發現,部分地區于2013年便已圍繞智慧司法的建設展開探索,將其與“網上法院”平臺的建設相聯結,意圖通過在線技術的運用,實現便民訴訟、民意溝通、信息公開、實時監督和綠色審判的目標。詳見《濟南市人民政府辦公廳關于實施“智慧泉城”建設的意見》。智慧法院、移動微法院、黑龍江智慧法庭、河北船上法庭及浙江共享法庭的建設均可視為智慧司法的延伸。相關實踐材料參見《“打造楓橋式人民法庭 服務基層社會治理”典型案例——融入基層社會治理體系篇》,載中華人民共和國最高人民法院網站2022年11月8日,https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/378541.html。《最高人民法院關于加快建設智慧法院的意見》則在明確傳統司法智慧化發展要求的同時,將其改革重心著力于對信息系統的利用,藉此實現人民法院信息化體系的網絡化、陽光化和智能化演進,達到優化工作環境、節約司法資源、提高訴訟效率和便利民眾參與的預期構想。后續最高人民法院發布的《2020年人民法院工作要點》《2021年人民法院司法改革工作要點》雖略有調整,但仍維系著對智慧司法總體建設目標的一致性。亦即,對信息化技術的引入、應用和工作平臺的構建,以及傳統司法形態或工作的網絡化、智能化、信息化改造,應當是智慧司法最為直觀的制度表達。對技術發展成果的關注、吸收和追尋,以及“技術”屬性的強調,促使大數據、人工智能、區塊鏈、5G技術的引入成為符合智慧司法制度初衷的選擇。《浙江省高級人民法院關于全面加強知識產權司法保護工作的實施意見》《上海市高級人民法院關于為加快建設現代海洋城市提供司法服務和保障的工作意見》等文件亦可佐證前述特征的存在。據此,倘若僅以與技術潮流的銜接效果以及技術化改造的實際程度為憑據,智慧司法亦是新型司法模式彰顯其技術屬性的

表現,甚至表現出與數字司法的趨同。

然而,對技術發展潮流的追尋、成果的應用和司法技術化改造要求的傾斜,也極大地束縛了智慧司法的發展潛力。仿若司法制度理性及其內在價值重要性的顯現,對技術的認知亦經歷著由工具主義向本位主義的視角轉化與觀念重塑。在變革傳統世界的同時,技術發展的雙刃性也在日漸凸顯。恐怖主義的網絡蔓延、暴力行為的信息化演變皆已印證了傳統問題與技術時代結合的現實威脅。而虛擬世界、元宇宙的形成及其去中心化、分散化特征的存在,也為新型問題的出現及規制的困難埋下伏筆。Orna Rabinovich-Einy與Ethan Katsh直言,由于網絡數據規模的激增和管理流程的復雜,即便輕微行為引發的問題亦將造成不可估量的后果。Ethan Katsh & Orna Rabinovich-Einy,Digital Justice:Introduction,International Journal of Online Dispute Resolution,Vol.3:102,p.118(2016).中國不僅在《2006—2020年國家信息化發展戰略》中明確了加強互聯網治理、打擊網絡犯罪活動的要求,后續也相繼發布《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》《北京互聯網法院個人信息保護典型案例》《北京互聯網法院發布九起涉未成年人糾紛典型案例》,為前述情形的應對提供指引。考慮到此類問題與新興技術的緊密聯系,且不論案件審理是否以技術化的形式展開,對技術特征的觀察、技術思維的運用以及技術發展趨勢的把握,都將是辦理此類案件不可或缺的重要依仗。因此,對技術類案件的覆蓋,既有利于發揮技術型司法已有的知識、理念儲備優勢,進一步深化其在技術應用領域的引導地位和規制功能,呼應規范基礎的技術型重構,也可在司法形態的技術改造和技術應用的司法管控、治理中革新司法與技術融合的模式,充實新型司法模式的內在構造。對此類狀況的應對,顯然已經遠超于智慧司法建設的制度期許。

相較之下,互聯網法院與互聯網司法的建設,卻可憑借“網上案件網上審理”“線上糾紛線上解決”的職能設置,在探索審理網絡化、在線化的過程中,構筑起對“網上案件”“線上糾紛”等新型技術類案件的管理體系。在推動智慧司法向互聯網司法“跨越”的同時,填補了傳統司法在技術時代對技術型案件管理和技術類規范運用的空白,并可依托特定技術應用和專門案件處置的銜接,促使司法與技術的融合在諸類案件辦理的各項環節中得到體現和貫徹,真正建構起技術時代中新型司法的理想樣態。部分實務人士對“司法互聯網化”和“互聯網司法化”觀念的概括,正是對前述發展趨勢尤為貼切的描述。參見胡鈞淇:《中國互聯網法院創新發展探析》,載《人民司法》2019年第34期,第61-65頁;李占國:《互聯網司法的概念、特征及發展前瞻》,載《法律適用》2021年第3期,第3-15頁。而在吸納第一次跨越成果的基礎上,憑借自身對技術發展趨勢,尤其是數字技術潮流的契合,數字司法的創設,還可再度推動新型司法模式的規制范圍向

新興技術的延伸,通過對數字領域覆蓋的全面鋪展,完成以數字司法為主導的技術型司法模式的第二次跨越,從而再度充實、延伸此類司法形態的制度內涵和時代價值。概言之,數字司法的提倡,既擁有智慧司法對新興技術的親和力,卻也實現了制度內涵的拓展;吸納了互聯網司法的發展成果,但又擺脫了其固有的技術屬性的局限,乃是兼具新興技術親和力和制度內涵完整性的新型司法樣態。

(三)司法技術化轉型應然樣態的厘定

數字司法的倡導和確立,既需以智慧司法、互聯網司法的更替為表征,也將體現于其對新型司法模式現實環境和發展要求的契合,并為技術時代司法形態建構與范式塑造的應然目標產生“錨定”效應。作為司法技術化變革的代表性成果,智慧司法和互聯網司法的實質內涵、制度表達縱然多有差異,但相比于新舊事物間的否定或摒棄,二者在相當程度上卻呈現出相互滲透、相互吸收,乃至相互依存的特征。部分研究據此將互聯網法院視為智慧法院的特殊形態,意圖聯結互聯網司法和智慧司法。參見洪冬英:《司法如何面向“互聯網+”與人工智能等技術革新》,載《法學》2018年第11期,第169-180頁。另有研究則期冀進一步發揮互聯網司法的建設成果,并延伸至智慧司法的探索和完善之中,致使智慧司法演化為互聯網司法的附庸。參見左明仁:《塑造數字司法生態體系》,載《北京日報》2020年10月12日,第9版。前述論爭的出現,來源于對此類司法模式目標定位的變動,以及特定司法模式認知視角的分化。

鑒于組織載體的基礎性地位,不論是互聯網司法或是智慧司法,都難以脫離對互聯網法院、智慧法院、移動微法院等組織或平臺的依賴,而依附性關系的客觀存在,也在相當程度上影響著特定司法模式的塑造和建設。相比于始終以技術運用和探索為中心的智慧司法與智慧法院,在制度設計目標的引導之下,互聯網法院自創設之初便肩負起新興技術應用和新型案件處置的雙重職責,互聯網司法也由此劃分為“與互聯網技術深度融合的審判模式”“體現互聯網特點的程序規則”“確立互聯網依法治理的實體裁判規則”三個要素。具體內容詳見《最高法發布〈中國法院的互聯網司法〉白皮書》,載中華人民共和國最高人民法院網站2019年12月4日,https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/205421.html。基于此,互聯網司法、互聯網法院不僅可借助技術應用的探索實現對智慧司法、智慧法院的有效覆蓋,且其對涉網案件管理的職能拓展還將進一步推動新型司法模式整體構造的完善。尤其在互聯網技術長期占據主導地位,司法技術化改造尚待推廣,智慧司法與互聯網司法具有共同的技術前提和平臺基礎的情境下,二者職能的重合乃是必然的結果,將互聯網司法視為智慧司法的上位概念與新型司法發展的應然定位亦無不當。

然而,“網上案件”屬性與“網上審理”要求的過度糾葛,也在相當程度上削弱了互聯網司法和互聯網法院的預期效益。考慮到早期《民事訴訟繁簡分流改革試點實施辦法》第23條的約束,對當事人自由意志、案件情節簡單輕微特征與審判組織技術設施情況的考察,均是技術應用必須遵循的前提條件。縱使技術設施的建設、運用趨于成熟,互聯網法院對“網上案件”的管轄和治理依然無法逾越“簡單輕微”性質的藩籬,拘于親民性有余而專業性欠缺的困境之中。參見劉哲瑋、李曉璇:《互聯網法院管轄規則評述》,載《經貿法律評論》2019年第5期,第122-131頁;陳旭輝:《互聯網法院司法實踐的困境與出路——基于三家互聯網法院裁判文書分析的實證研究》,載《四川師范大學學報(社會科學版)》2020年第2期,第47-54頁。成本投入和實際獲益的失衡,沖擊著互聯網司法及互聯網法院的存在價值,并在一定程度上貶損了互聯網司法作為新型司法模式發展方向與應然定位的合理性、可取性。對此,《五五綱要》明確提出完善互聯網法院案件管轄范圍的要求,最高人民法院對十三屆全國人大三次會議第2898號建議、四次會議第6544號建議和五次會議第7003號建議的答復,都強調了優化互聯網法院管轄范圍,引導案件類型、審理目標轉向的設想。《上海市高級人民法院關于支持和保障浦東新區高水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區的實施方案》《法治浙江建設規劃(2021—2025年)》等關于打擊網絡違法犯罪行為和完善互聯網法院運行、審理機制的規劃,亦將成為互聯網法院及互聯網司法后續變革的指引。

互聯網案件覆蓋范圍的擴張及其對“網上審理”技術應用條件的突破,固然有助于互聯網司法對案件審理和網絡治理職能的強化,卻也必然對其既往職能體系造成實質性甚至根本性的沖擊。不僅“網上審理”要求的唯一性無法繼續在“網上案件”的辦理中得到留存,對案件類型特殊性、專屬性特征的深化也勢必反向減損其知識、經驗的普適效力。即便“網上審理”的技術探索仍可在一定程度上得到維持,但是,由于涉網案件屬性的存在與強化,其實踐成果的可參照性、可借鑒性都將存有疑慮,致使技術探索功能的效益無法充分體現。特別在技術應用范圍日益擴張,逐步達至對地域范圍和案件類型全面覆蓋的趨勢下,前述問題恐將更為明顯。同時,數字技術的引入及其對智慧司法應用范圍、技術探索方向的變革,終將跨越互聯網司法的技術邊界,司法的互聯網化難以完整涵蓋技術化、智能化、智慧化的發展需求,互聯網司法與智慧司法兼容的平臺基礎、技術前提均將趨于消散。在此情形下,前者對后者的知識、經驗供給均無從談起,二者的形態、定位也將由重合走向交叉。面對智慧司法技術特征的凸顯和互聯網司法專業屬性的強化,新型司法模式必然表現出新興技術運用與新型案件處置脫鉤的職能分裂,互聯網審判組織與智慧法院、移動微法院等平臺的分工亦是可以預見的方向。基于此,數字司法的提出與創設,既可以維持其與智慧司法技術探索方向的統一,還將助力于互聯網法院的治理、管轄職能在數字領域治理的延伸,將數字社會的建設、數字經濟的發展和特定審判組織的專業優勢相銜接,實現法治化建設與數字化改革的相互扶持。相較于傳統格局,通過對技術運用和案件處置的職能切割,數字司法的倡導或許是破除“網上案件網上審理”格局的桎梏,適應技術應用全面推廣趨勢,明確司法技術化變革的未來目標及方向的最佳路徑。

三、數字司法的基礎要素厘清

數字司法的確立,源于對智慧司法、互聯網司法的疑義和論爭,也著重于對新型司法模式未來變革和信息化時代司法需求的回應,以既有缺漏的填補和時代屬性的體現為出發點與落腳點。綜合來看,數字司法不僅應當充分吸納智慧司法、互聯網司法在新興技術應用與專業案件審理中的有益經驗,也需著重削減對“技術性”或“專業性”特征的過分偏重及其可能引發的負面效應,最終在“數字”和“司法”的雙向促進、深度融合中,塑造起“司法之數字化轉型”與“數字之司法化規制”兩類狀態并存的格局。數字司法的基本樣態,亦可據此得到顯現。相較之下,諸如單向度的“運用技術改造司法”或“依托司法限制技術”都無法實現對數字司法的完整表達。因此,對數字司法中國模式的建構,以及數字司法核心內容的明晰,還應在批判、吸收和改造傳統模式,乃至進行數字化創新等多重路徑的共同輔助下展開探索,從而厘定數字司法的實際樣態。

(一)以數字技術的發展作為制度基點

基于對制度本源的考慮,技術屬性的真實存在始終是新型司法模式產生、設計和運行的前提條件,數字司法對數字技術的關注與依賴亦是如此。但是,經歷了來自規范基礎、制度內涵及發展定位的演變,數字司法對其技術性特征的體現,顯然有別于庭審直播、錄播、網絡公開等傳統技術應用模式,轉而塑造起頗具綜合性、體系性色彩的制度結構。

首先,數字司法應當以數字技術的存在為前提。技術發展的推進和技術應用的成熟,理應是司法技術化改造的基礎要件,司法的數字化轉型也需以數字技術的客觀存在為始端。并且,面對新型司法制度內涵的擴充及專業案件審理、專業知識運用的激增,對數字技術的觀察將成為維系其專屬性、特定性色彩,進而區分于傳統司法的核心依仗。因此,不論是司法組織對新興技術的吸收,抑或是對新型案件的關注,數字技術的實際存在和切實使用都應當是重要評價標準,從而為技術屬性的體現和專業優勢的發揮創造契機。

其次,數字司法應當以數字思維的運用為驅動。計算機科學家Peter Neumann曾言,復雜的系統往往以復雜的形式崩潰。關系與系統的復雜化,乃是問題復雜化的根源。Ethan Katsh & Orna Rabinovich-Einy,Digital Justice:Introduction,International Journal of Online Dispute Resolution,Vol.3:102,p.110(2016).鑒于數字技術的去中心化、智慧化、微粒化和高風險化特征,參見馬長山:《邁向數字社會的法律》,法律出版社2021年版,第226頁。對傳統司法觀念的固守面臨著較大困難。不論是對技術應用狀況的考察與評估,或是傳統規范對新型問題的適應,抑或是新型法律規范的創制,以線下糾紛和物質世界為基石的傳統司法理念勢必陷入水土不服的困境之中。唯有在注重技術設施建設與技術成果應用的同時,引入技術思維和數字思維,將數字技術的特征、發展方向及預期效果納入制度建構與具體工作的考量范疇之中,才可實質性地推進司法的數字化轉型。諸如“杭州某科技公司與汪某商業秘密糾紛案”對“數據”經營信息屬性的認定,“深圳某計算機公司、某科技(深圳)公司與浙江某網絡公司、杭州某科技公司不正當競爭糾紛案”對數字經濟“開發、共享、效率”價值取向的明確,具體案情詳見《杭州互聯網法院發布數據和算法密切十大典型案例》,載北大法寶2022年8月,https://www.pkulaw.com/lar/42485249caa0d026c22cccec9520227ebdfb.html?way=listView。“杭州某文化傳媒有限公司與深圳市某科技發展有限公司侵害作品信息網絡傳播權糾紛案”對區塊鏈存證真實性認定標準的闡釋,參見中華人民共和國最高人民法院編:《中國法院的互聯網司法》,人民法院出版社2019年版,第44-45頁。皆已印證了數字思維或觀念增補的現實意義。

最后,數字司法應當以數字發展為回歸。數字技術的產生、發展和應用,除可推動數字司法的確立外,也將明晰新型司法存在與運行的目標。無論是對數字技術司法應用的指引和優化,或是對數字類案件的管轄與違法行為的懲處,究其本質,均在于推動數字技術的良性運轉及積極效益的體現。以技術改良司法,以司法指引技術,數字司法的整體建設最終應當達至規范數字領域、發揮數字效益和彰顯數字成果的理想狀態。據此,正如《人民法院服務和保障長三角一體化發展司法報告》對司法工作與數字經濟發展方向的聯結,對數字發展的強調與回歸,才可真正體現數字司法的時代價值和現實意義。

(二)以司法體制的整體作為改革場域

有別于特定性、專屬性、針對性色彩頗為濃厚的早期探索模式,數字司法的建設應當著力于突破技術型司法在地域范圍、程序環節、案件類型和組織載體中的束縛,依托《四五綱要》《最高人民法院關于在部分法院推進“移動微法院”試點工作的通知》的指引,將數字化轉型,特別是數字技術的引入及其對傳統司法流程的改造延展至各司法組織的諸項工作環節之中,并在參考《2021年人民法院司法改革工作要點》《法治浙江建設規劃

(2021—2025年)》《法治四川建設規劃(二○二一—二○二五年)》等指導文件的基礎上,進一步推進專業案件審理機制的建構與完善,力圖在充實審理范圍的同時,促進專業審判組織的增設,以期達到對辦理新型案件的專業供給和地域覆蓋的完整性、綜合性。

數字化轉型的整體推進,著重于對其積極效益彰顯的需要。憑借信息化技術對時空邊界的淡化及人力因素的替代,數字司法不僅可在較大程度上削減傳統案件,尤其是簡單輕微案件的程序流轉和資源消耗,還將借助

新興技術的應用,實現對司法服務“全鏈條、全周期、全天候”狀態的塑造,并有效避免對司法機關負擔的增重。而且,專業知識、經驗和技術設施的集聚,直至專屬組織機構的設置,亦可作為有效應對新型證據形態、權益訴求與社會需求的現實基礎,在案件辦理的質量與效率、準確性與及時性間達至平衡。不僅共享法庭、科技法庭、互聯網法院等組織或平臺的實踐已然印證了前述價值的客觀存在,案件整體規模的擴張、新型問題數量的激增也凸顯了此類改革的必要性和緊迫性。據此,對司法效率的提升與工作負擔的減緩,勢必成為數字司法在司法體制中整體推進的直觀效益。

并且,數字化轉型的全面展開,還將貼合于權益保障和正義實現的需要。不論是在傳統案件抑或新型案件中,信息化技術的廣泛應用及其與司法體制的完整銜接,都將具有縮短訴訟個體與司法體制距離的功效。即便是“最為貧困者”也可借助簡單的設備觸及司法系統全流程,充分表達訴求并獲取權利救濟。Jeffrey Aresty,Daniel Raniey & Robin Page West,Building the Justice Layer of the Internet,Litigation,Vol.42:41,p.44(2016).“接近正義”的數字化發展,終將使得權利保障和正義實現得以在成本合理、損害輕微的前提下成為可能,增強傳統正義體系的可接受性與可持續性。而諸如數據信息自主權、隱私權、表達權、知情權等誕生于數字時代的新興權益,參見馬長山:《邁向數字社會的法律》,法律出版社2021年版,第140頁。亦可憑借專屬司法組織的設置、管轄范圍的補充,以及技術治理和數字治理職能的強化而得到維護。藉此,才可在遏制數字犯罪、調處數字糾紛和凸顯數字權利的過程中,革新既有的正義體系,從而在傳統正義的數字化改造之外,塑造和創設以數字領域為基石、以數字權益為內核的新型正義形態——來源于數字時代的正義。因此,對權利保障和正義實現方式的優化,以及二者形態、內涵的變革與完整性的補充,顯然是數字司法整體推進的核心效益。

(三)以數字與司法的雙向促進作為主旨目標

通過對新型司法模式實踐經驗的整合、反思與借鑒,數字司法的建設既不應拘泥于工具主義視角的桎梏,將新興技術的應用視為傳統司法形態改造的延續,也不宜再度退回至“數字案件數字審理”的交織模式。專業技術探索和專門案件處置職能的并立、深化,業已是技術型司法在數字時代的未來趨勢。但是,職能的分化可否徑直視作職能的對立或隔絕,“依靠技術改造司法”和“憑借司法規制技術”是否必然是新興技術應用與新型問題處置的發展方向,尚有待進一步的商榷。

首先,司法體制的形成絕非制度簡單堆砌的產物。不同于職權運行單向且封閉的行政治罪模式,司法的創設不僅以組織機構的調整為表征,更依賴于權能配置、制度結構和價值目標的重塑。即使以牽涉主體較為單一的“狹義說”為切入點,審判體制的建設亦將基于被動性、終局性、中立性、公開性等核心特征的強調而表現出對特定理念、機制的注重。參見譚世貴主編:《中國司法制度》(第4版),法律出版社2016年版,第3-5頁。唯有在審判主體的中立地位、訴訟主體的有效參與和程序流轉的正當有序確可得到保障的前提之下,司法的存在價值及核心優勢的彰顯才能成為現實。縱使效率目標的追求日趨緊迫,也難以完全替代正義實現、權利保障和權力制約的存在價值。據此,技術對司法的改造,乃至其整體推進態勢的凸顯,始終無法等同于技術應用的強制性展開,抑或對司法內在價值的舍棄。《人民法院在線訴訟規則》《最高人民法院關于互聯網法院審理案件若干問題的規定》針對區塊鏈存證、異步審理技術啟動的條件限制和嚴格管控,以及“許某某與杭州某軟件服務公司網絡服務合同糾紛案”“某(中國)軟件公司與安徽某科技公司不正當競爭糾紛案”對大數據分析報告的審慎采納,遂體現了司法核心屬性維系的必要性。

其次,數字化轉型也不可囿于技術設施的建設及技術產品的引入。在互聯網技術發展初始,就有觀點指出,技術的發展及用戶的激增,勢必引發網絡環境的徹底轉變,從而形成難以被現有法律進行規制的虛擬世界。Gregory M. Dickinson,Rebooting Internet Immunity,George Washington Law Review,Vol.89:347,p.372(2021).借助人工智能、云計算、5G等技術的運用,數字化轉型的推進已然超越其改造物質世界、優化社會生活的原初目標,著力于構建以技術為骨骼,以數據為血肉,以網絡為經脈的獨立存在——數字空間,為社會生活的重構和經濟建設的突破創造新的力量源泉。誠然,基于去中心化、分散化、隱蔽化等特征的影響,數字技術的規制與數字空間的管理確有必要,但是,考慮到虛擬空間與物質世界的差異性,司法體制的介入及治理職能的發揮顯然難以繼續保持原狀。否則,物質世界規則和數字領域需求的碰撞,不僅無助于司法治理應有價值的體現,還將阻礙數字化轉型的推進及數字發展目標的實現。“某(中國)軟件公司與安徽某科技公司不正當競爭糾紛案”“杭州某科技公司與汪某商業秘密糾紛案”“浙江某金融服務公司、重慶某小微小額貸款公司與蘇州某網絡科技公司商業詆毀及不正當競爭糾紛案”關于數據的商業秘密性、經營信息屬性,以及公共數據商業利用合法邊界的考察,均可引為前述要求的佐證。具體案情詳見《杭州互聯網法院發布數據和算法密切十大典型案例》,載北大法寶2022年8月,https://www.pkulaw.com/lar/42485249caa0d026c22cccec9520227ebdfb.html?way=listView。

數字司法的建設、數字與司法的融合,既應表現為制度之變和形態之變,更需深入至理念之變與思維之變。在技術發展和虛擬世界的塑造中注入司法思維,強調權利保障、權力制約、公平參與等理念的重要性,在解決糾紛的基礎上,充分發揮司法的規則創制和社會引導的職能,在部分研究看來,司法、法院的職能主要可分為立法、社會控制和糾紛解決三個類別,參見[美]馬丁·夏皮羅:《法院:比較法上和政治學上的分析》,張生、李彤譯,中國政法大學出版社2005年版,第35-38頁。為數字社會的建設、數字經濟的發展及數字法治格局的形成提供指引。而在司法組織及其工作的考量標準、價值追求中,也可適當吸收數字發展的規律與趨勢,促使司法機關有效辨別物質世界和虛擬世界的治理重心,結合數字時代的實際需要與發展脈絡制定治理策略,擺脫物質世界規則的拘束。依托司法思維、理念和技術要求、特征的雙向融合與適應,不論是以數字技術辦理數字案件,或是以傳統形式辦理數字案件,又或是以數字技術辦理普通案件,抑或是數字技術與案件類型的混合式、分段式銜接,均可歸屬于數字司法建設及其特性彰顯的范疇之中。以思維、理念的轉向引導形態、制度的重構,方可真正達至數字化與法治化相互支撐、相互促進、共同發展的理想狀態。

(四)以兼容并蓄的理念作為重要指引

組織載體的變革、規范基礎的完備和理念指引的轉向,使得數字司法實質化、獨立化的發展已是具有現實意義的抉擇,而對技術演進趨勢的呼應、新型司法模式內涵的拓展及其定位的厘清,還將進一步凸顯“數字”屬性的時代價值。然而,相較于對價值、地位的對比與位階排序,數字司法可區分性、可識別性特征的突出,側重于其與諸類司法模式關系的辨析。尤其在規范基礎和理念指引的特殊性日漸成型的趨勢下,前述舉措的必要性愈加凸顯。作為智慧司法、互聯網司法迭代的產物,數字司法的創設不僅并未隔絕對新型司法模式既有成果的參照,而且在制度設計和實際運行中也將展現出包容、協調的特征。

其一,對民事司法、刑事司法、行政司法的數字化聚合。以《網絡安全法》《數據安全法》《密碼法》為代表的新型法律規范的增設,確已在一定程度上塑造起以技術為中心,以新型問題處置為主旨的規范體系,為信息、數據、網絡等要素的界定與保護提供了穩固的制度基礎。但是,前述規范的創制主要源自于權益特殊性的顯現、特定案件數量的劇增,以及其應對模式專門化建構的需要,遠未實質性動搖行為屬性和責任類型的界定。基于違法行為性質、權益損害程度和懲戒措施嚴厲性等實體因素的綜合考慮,以民事、刑事、行政法律為核心的規范體系依然占據著基礎性地位。《密碼法》第41條、《數據安全法》第52條和《網絡安全法》第74條的設置,均可作為例證。因此,僅以問題處置的專屬性為視角,則數字司法的創設應當視為民事司法、刑事司法和行政司法在數字領域的集中和深化,建構起與環境司法、海事司法相近的、基礎性司法的次級存在——特殊司法模式,而非對民事司法、刑事司法和行政司法的替代。

其二,與對抗式司法、合意式司法和恢復式司法的相互促進。由于程序運行模式、價值理念與工作目標的調整,數字技術的應用與糾紛解決、案件審理形態的轉變頗具相似性,都圍繞程序流程及表現形式的變更而展開。倘若將對抗式司法、合意式司法和恢復式司法的產生、分化歸因于對實體法實施及糾紛解決效果的考量,以訴訟氛圍和工作目標的轉向為表征,那么,數字化轉型的推進及其對程序流程的影響,或將趨向于程序運行外在形態的重塑與實體法實施工作的推動,以增進初始目標的實現為重心。據此,數字司法與對抗式司法、合意式司法和恢復式司法縱然具備相近的著力點,卻終將顯露出路徑切入與改革方向的迥異。不僅司法的對抗、合意與恢復皆可獲得來自數字司法建設成果的助力,數字司法亦可憑借對前述形態的適應而豐富自身的制度內涵。

其三,對數字治理體系的填補。隨著數字技術的普及和數據共享的延伸,對此類情形的應對和管控必然對重大公共利益產生影響。Michael W. Muller,Mapping Paradigms of European Internet Regulation:The Example of Internet Context Control,Frontiers of Law in China,Vol.13:329,p.341(2018).去中心化、分散化等特征的顯現,還將淡化司法管控的約束力和有效性。多方參與、共同協作、共擔風險的治理格局業已成為數字時代的現實方向,并擁有著推進數字社會建設與數字經濟發展、激發數字活力的積極效益。參見馬長山:《邁向數字社會的法律》,法律出版社2021年版,第236-237頁;張恒:《多元、可視、對話:數字司法的正義內涵與機制塑造》,載上海市法學會編:《智慧法治》2023年第1卷,第46頁;黃磊:《論互聯網法院的受案范圍改革》,載《法律適用》2023年第3期,第146頁。在此情形下,數字司法的建設也應避免淪為司法單方管控對“共建共治共享”格局的替代。同時,考慮到司法知識、理念和思維的內在優勢,以及司法機關在規則創制與社會引導中的職能賦予,司法的介入亦將具備其他治理模式難以比擬的價值。除繼續發揮自身在糾紛解決領域的終局性、權威性地位外,數字司法的引入還可承擔起總結治理經驗、歸納治理重點、協調治理工作,進而為整體治理格局的塑造提供指引和規范的重要職責,防范參與主體的分散和觀念的繁雜異化為治理權限的沖突,乃至整體秩序的混亂。由此觀之,為數字治理的“共建共治共享”目標貢獻來自司法領域的助力,革新司法治理在數字時代的功能定位和價值優勢,最終達至數字司法與數字治理的協調并進,方是數字司法在國家治理體系和治理能力現代化建設中的應有之意。

四、數字司法的建構路徑選擇

數字司法的創設,乃是以數字技術的發展為起點與主導,以司法體制的整體轉型為方向,著力于推動“專業技術探索”和“專門案件審理”兩類職能的相互融合,從而達至自身與諸類司法模式及數字治理渠道兼容共進的司法形態。在數字與司法雙向融合、相互促進的總體要求下,數字司法的建設勢必表現為司法體制與數字技術在建設、變革過程中的一致和協調。因此,對司法體制核心要素的調適、數字技術使用要求的明確,以及二者統籌機制的增補和完善,將可為數字司法的整體建構與基礎要素的具現提供可行的思路指引。

(一)“一點兩線多面”化的組織載體建設

作為司法形成與存在的基礎性要件,對組織載體的調整不僅是維系和凸顯新型司法模式獨立性的必然要求,亦是司法理念及改革成果的直接印證。司法與數字的融合,數字司法的建設與展開,均無法回避對這一問題的關注。考慮到新型司法模式內涵和定位的演變,以及技術與司法相互滲透程度的進一步增強,在數字司法預期目標的引導下,組織載體的建設也將通過對智慧司法和互聯網司法實踐經驗的整合,圍繞新興技術應用和新型問題處置兩條主線展開。具體來看,除參照《四五綱要》《五五綱要》的要求,繼續推進信息化平臺建設,深化司法數字化、智能化、技術化改造程度外,還需以現有互聯網審判組織為基礎,擴充案件管轄類別和地域覆蓋范圍,在橫向跨度上達到對民事、刑事、行政案件的囊括,有效貫徹《關于增設北京互聯網法院、廣州互聯網法院的方案》《2006—2020年國家信息化發展戰略》對案件管轄范圍的設計目標;在縱向上也需實現與技術發展趨勢的充分銜接,將新興技術的使用納入司法治理的范疇之中。據此,互聯網審判組織才可由涉網案件專屬性走向數字案件統攝性,破除“親民性”特征對發揮專業屬性的障礙,確實樹立起規制數字領域、引導數字發展的制度角色。

當然,對“兩條主線”方向的明晰和具現,還應與司法實際相結合。特別在新型案件審理及其專屬司法組織的建設中,前述需求將更為明顯。北京、廣州互聯網法院設立之初,“互聯網產業發達、案件較多、技術條件具備、人才儲備充分”遂已成為此類司法組織設置的前提條件。而天平鏈存證平臺、VR虛擬庭審技術、訴狀與文書自動生成系統的建設,也印證了成本投入和技術門檻的客觀影響。因此,為避免環保法庭建設中“有法庭,無案件”困境的重演,關于環保法庭建設中此類問題的研究,參見陳學敏:《設立環境法庭的冷思考》,載《中國環境法治》2011年第1期,第54-68頁;徐平、朱志煒、楊朝霞:《論我國環境法庭的困境與出路(社會科學版)》,載《吉首大學學報》2014年第4期,第41-50頁。乃至與提高效率、減輕負擔預設目標的背離,對新型司法組織的設置應當靈活、多樣,且與地區實際相適應。不論是省會城市、經濟發達地區,抑或是數字建設亟待推進的地區,皆可在對數字發展狀況、新型案件數量、成本負擔壓力等因素進行綜合權衡后,分別選擇專門化審判庭、合議庭或審判團隊的形式,根據自身需要探索適宜的新型案件審理模式。未成年人案件審理組織的建設路徑分化,即可作為有益的參照。參見

應培禮:《我國未成年人刑事案件“集中審理、指定管轄”原則的爭議與出路》,載《南都學壇》2009年第3期,第90-91頁;鐘海華、魏鵬:《鷹潭對未成年人刑事案件“指定管轄、集中審理”》,載《江西日報》2014年11月30日,第2版。同時,諸如智慧法院、移動微法院、共享法庭、科技法庭和船上法庭的實踐,雖然表現形式略有差異,但均可歸屬于新興技術應用目標與地區實際相結合的產物。對此類狀況的容許和接納,亦將有助于推動數字司法表現形式的豐富化與目標貫徹的實質性。概言之,組織平臺建設的多面拓展,理應是體現數字司法總體目標及其兩條主線預期效益的可行路徑。

此外,考慮到數字與司法雙向推進、相互融合的需要,對兩條主線與多重路徑的統籌、協調,以及制度優勢的凝聚和激發,還應當著重于對數字司法中心點的確立。鑒于互聯網法院在技術設施建構與專業知識、經驗積累中的“試驗田”“樣板間”地位,或可以此為基礎,推動互聯網法院向數字法院的轉變,真正承載起探索“技術應用”與“案件審理”未來方向的職責。不僅在技術設施的建設中應當繼續維持既有的領導地位,案件管轄的范圍也需與其他新型審判庭、合議庭和審判團隊進行區分,適當讓渡對普通數字案件的管轄權,轉而集中于辦理重大、疑難、復雜、新穎的,可能對技術應用、數字發展和治理工作產生指導效果的案件,以規則的創制和社會的引導為最終方向。參見張恒:《多元、可視、對話:數字司法的正義內涵與機制塑造》,載上海市法學會編:《智慧法治》2023年第1卷,第48頁;洪學軍:《數字司法的導向模式與實現路徑探究——以治理邏輯與內容創新為切入點》,載《數字法治》2023年第2期,第138頁。從而在拓展新型案件專業管轄效力的基礎上,實現各司法組織間管轄職權的內部分流。藉此,通過對互聯網法院及后續數字法院“一個中心”地位的確立,數字司法在組織載體的建設中將最終形成“一點兩線多面”的構造,組織與平臺的建設則可在整體職能分流的同時,推動特定職能探索的深入及其實踐成果的相互借鑒。數字對司法改造的深入、司法對技術的規制和引導,以及二者雙向促進目標的實現,均將由此獲得充分的路徑支持。

(二)司法技術應用的規范化保障

數字技術發展的持續性與階段性,使得司法的技術化、數字化轉型始終保持著動態性的特征,技術的迭代綿延不絕、周而復始。數字司法的凝練,更宜視為對其演進歷程的描述,而非最終結果的總結。基于此,面對數字化轉型的深入,大數據、人工智能、區塊鏈等新興技術的蓬勃發展及其效益的顯現,司法的數字化改造也應當維持對新生事物持之以恒的適應力和包容性,及時將技術成果轉化為改革動力,進而增強內在的制度優勢。《法治中國建設(2020—2025年)》的構想,亦將由此得到推動。在此情形下,不論是大數據分析報告法律效力的強化、自動識別生成系統的廣泛應用,抑或是區塊鏈存證系統的升級優化,乃至足以替代司法機關的AI法官技術的接納,都將是符合數字化轉型方向的選擇。然而,在司法的技術化、數字化改造逐步深入,并延伸至司法體制整體構造的同時,對技術應用正當性、合理性的疑慮也日漸顯現。在技術設計、運用尚且存有缺漏,自我調控和糾正能力有待發展的現實情景下,如何確保數字化轉型貼合司法的核心屬性,技術優勢與制度要求的銜接得以順利進行,還需借助于對技術理性化、規范化的保障。

1.技術規范性標準的增補

數字技術的運用及智能化、智慧化特征的凸顯,固然在一定程度上削弱了司法工作對人力因素的依賴,有助于增強司法流程的正當性、規范性及其結果的客觀性和準確性。但是,在弱人工智能依然占據主導地位,技術理性和機器理性難以完全湮滅人類意志的現實情形下,數字技術的設計與應用仍可視作人類意志的延續。制度理性的強調,以及其對技術理性和機器理性的補充已是必然的方向。相關研究參見童云峰、歐陽本祺:《區塊鏈時代智能合約刑事風險的教義學限制》,載《西安交通大學學報(社會科學版)》2022年第2期,第1-12頁。據此分析,在新興技術的使用中,可以適當借鑒《人民法院在線訴訟規則》第17條的規定,明確技術設計者和所有者的責任邊界。不僅在技術產品設計之初需要保證對算法、程序設置的無誤性,在產品的使用過程中也應當堅持周期性的檢查、維護和更新,以及突發情形出現時的及時反應與補救。倘若技術的設計、維護流程已然滿足規范性標準,縱使確有不當行為發生,技術產品設計者、所有者亦可憑借注意義務和管理義務的窮盡而免于責任追究,為技術的發展和創新營造適宜的外部環境。

2.司法機關審慎義務的重申

作為司法權的承載者和司法程序的主導者,即便面臨新興技術可能造成的沖擊,乃至對傳統工作模式的替代,司法機關也依然占據著實施法律和解決糾紛的決定性地位。而對維系司法體制核心屬性的重視,以及數字技術應用的正當化、理性化的需要,更將進一步印證司法機關秉持審慎態度和履行法定義務的現實意義。具體來看,司法機關除針對大數據、云計算等技術設計、應用的正確性和合法性展開實質性的核查外,還應當圍繞技術使用的必要性及其與問題處置、最終裁決的關聯性進行闡釋,從而在保證技術應有的客觀性與準確性的同時,切實體現技術發展對司法工作的積極效益,以及技術成果在司法領域的實際定位。由此,防范技術應用和機器思維對司法思維的掩蓋,促使司法的溫情在數字化轉型中仍可得到留存。

3.檢法機關工作聯動的強化

司法體制的內部制約及其效果的發揮,還需依托于職權的適當分流和相互制衡格局的形成。唯有權力內部監督的實質性得到保證,規范標準與審慎義務的設置方可成為具備現實意義的舉措。因此,在明確數字司法技術規范化要求的同時,司法機關亦可借鑒近年來數字檢察改革的成果,構建司法體制內部的數字銜接機制,充分利用數字檢察系統及大數據監督的核心優勢,及時發現異常數據信息、分析技術問題深層誘因、完善司法技術應用的預警機制,最終實現技術監管的及時、精準、充分與全面,打破傳統時空邊界的束縛。藉此,可加強對司法流程中技術設計、應用的管控力度和效果,從而在塑造“數據—算力—算法”三位一體格局,以及形成“數字檢察+數字司法”改革合力的過程中,確保司法機關對其技術自律目標的實現。

4.訴訟主體基本權利的保障

鑒于數字技術對程序流轉和實體問題處置的深刻影響,訴訟各方參與者對數字化轉型的認知、應對及其權利體系的調整,亦將擁有著維護自身權益,確保司法機關充分履行審慎義務,進而鞏固技術理性的重要作用。因此,訴訟參與主體不僅應當對數字技術的啟動和應用享有必要的知情權,且其對在線庭審、在線調解等可能直接觸及核心訴訟權利的技術應用,還可參照《人民法院在線訴訟規則》第10條等規定的要求,根據自身意愿作出同意與否的表態。除確有特殊情形外,司法機關不宜強制啟動未獲得當事人認可的技術應用。如若當事人發現具體情況發生變化,或是權利行使受到嚴重影響,也可在闡明理由后要求司法機關及時終止特定技術的應用。簡言之,同意權和及時退出權是訴訟當事人權益的重要屏障。此外,考慮到數字技術對數據信息的依賴性,Larisa-Antonia Capisizu,Legal Perspectives on the Internet of Things,Conferinta Internationala de Drept,Studii Europene si Relatii Internationale,Vol.2018:523,p.529(2018).訴訟各方對數據、信息使用情況的審查與了解,乃至要求司法機關、技術產品所有者對關鍵信息的保密和刪除,Eldar Haber,Toying with Privacy:Regulation the Internet of Toys,Ohio State Law Journal,Vol.80:399,p.418-422(2019).還將在擴充其訴訟權利范疇的同時,保障數據安全和個人信息合理利用。

(三)司法規則體系的健全與完善

《網絡安全法》《數據安全法》《電子商務法》《個人信息保護法》的制定,鞏固了司法治理在數字領域的規范基礎,而數字案件管轄范圍的擴張及其對諸類新興技術覆蓋程度的增強,將極大推動立法成果預期效益的實現。在司法規制技術的前提條件趨于完備與充實的發展前景下,對具體工作重心和形態的調整,亦將成為融合司法理念與數字思維,推動司法治理和數字發展相互扶持,并切實貫徹數字建設總體方針的可行方案。面對實體法實施、糾紛解決與回應社會需求等多重目標的交織,對立法精神與司法實踐銜接的關節——司法規則的調適,或許也可視為司法機關體現自身定位,聯結立法、司法與社會需求,彰顯司法治理在數字時代核心價值的重要依仗。

其一,規則類型的調整。對于司法規則引導功能的發揮和深化,首先應立足于對其重心的明確與轉向。自司法技術化改造啟動以來,先后產生了《人民法院在線訴訟規則》《北京互聯網法院電子訴訟庭審規范(試行)》《廣州互聯網法院互聯網金融借款、小額借款合同糾紛在線批量化解程序指引(試行)》等頗具指導意義的司法規則,在相當程度上推動了司法技術化、數字化改造的進程,而《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》等規則的出臺,更是為技術與數字的司法化治理及實體法條款的貫徹創造了契機。但是,既有的規則或是以程序性引導為中心,抑或是偏向于對實體條款的進一步闡釋和“規制”“懲戒”要求的強調,難以完全適應數字發展目標與司法治理思維相互融合的要求。因此,對司法規則的后續制定與調整,應當立足于網絡安全、數據安全、信息保障等領域的立法探索成果,進一步增補以實體問題處置為方向的內容。其次,在規則制定的類別中,也需由對違法行為的懲戒延伸至對數字發展、數字建設的保障和推動,充分考慮數字化轉型的未來趨勢。通過靈活運用法律解釋等方法,有效控制違法行為的認定標準及懲戒的嚴厲性,抑或為數字權益、數字行為的判斷和保護提供參照,最終促使機械式的法律實施走向關注并回應社會的司法治理。此外,考慮到數字建設的地區性差異和整體協調性的重要價值,對司法規則內容的配置還可著重于統籌性與專項性特征的兼顧。亦即,除針對立法精神、治理目標和發展趨勢展開細致化闡釋外,也需在保證法律實施整體方向與理念統一性的前提下,借鑒《最高人民法院關于人民法院為北京市國家服務業擴大開放綜合示范區、中國(北京)自由貿易試驗區建設提供司法服務和保障的意見》《人民法院知識產權司法保護規劃(2021—2025年)》的先例,對數字發展、建設確有特殊需求的地區或案件類型給予專門化、特定化的規則指引,促使司法治理在數字領域的預期效果得到充分顯現。

其二,統一化數據共享平臺的建設。司法規則創制與實踐需要的緊密結合,還將借力于信息交流渠道的暢通及參與主體的多元化設置。緣于制度起源的考慮,司法規則的創制始終呈現出以司法機關為主導的結構特征,與去中心化、分散化屬性突出而“共建共享共治”格局日漸成型的數字治理領域的要求,存在較為明顯的差異。因此,考慮到充分發揮司法規則指導效力,增強其內容合理性、理念先進性的目標,還應當對司法規則的制定流程進行優化和改造。尤其在信息交互、數據共享成為常態的現階段,參考近年來司法大數據平臺、協同治理機制的實踐成果,參見中華人民共和國最高人民法院編:《中國法院的互聯網司法》,人民法院出版社2019年版,第26-29頁。構建統一化的數據共享平臺,引導包括司法機關、社會組織、普通個體在內的多方主體共同參與、共同建設和資源共享,可在保證數據信息充沛性和交流便捷性的同時,切實推動司法規則的創制,維系其應有的時代性、科學性和指導性優勢,發揮司法規則引導數字司法建設,吸納數字理念和思維,進而反哺司法領域的預期效力。

其三,數字法院宏觀指引地位的發揮。針對組織載體的體系變革,司法治理的重心轉向于數據信息來源的多樣化、復雜化演變,無論是對司法規則內容合理性與科學性的維持,或是對其目標統一性和可操作性的保證,均將依賴于來自宏觀視角的統合與指導。考慮到互聯網法院及后續數字法院在統籌數字司法整體建設,推進司法與數字雙向融合等工作中的核心地位,應賦予此類機構必要的權限,鼓勵其對數據、信息進行整理與分析,并制定相對應的指導規則。藉此,不僅可較好地實現司法規則效力的普適性,也將充分發揮互聯網法院、數字法院在專門技術和專業知識、經驗領域的特有優勢,從而在組織載體建設和司法規則創制的相互銜接過程中,促進雙向融合理念在數字司法整體建構流程中的貫徹。

五、結語

數字司法,既是技術化、智能化改造在司法領域的延續,亦是司法化、規范化要求在數字治理環節的重申。恒定性與動態性、規范性與流變性特征的并存,雖然在一定程度上增添了數字司法設計、建設和運行的負擔,卻也凸顯了此類司法模式的制度特色,以及其在數字治理工作中的積極效益。

數字司法的建設,絕非是數字技術對司法體制的“添附”,抑或是司法工作對數L5kFEKgE9+n3RkqQiUC+q297MdrLSAJIhrBlLh+1bI4=字發展的“禁錮”。唯有舍棄對技術發展潮流不竭余力的追尋和司法傳統格局固步自封的堅持,厘清技術維度和司法維度相互交織、難以割裂的現實趨勢,將數字思維與司法理念注入整體建構流程之中,塑造起適應于彼此的“數字形象”或“司法樣態”,方可切實達至數字與司法雙向融合、共同發展的理想方向。擺脫了簡單的形態改造和單向度的理念侵蝕,數字司法的建構及其核心效益的體現,應當以理念的交互與借鑒為前提,依托理念之變引導制度之變、形態之變的有序化和深入化展開。

System Inspection and Pattern Construction of Digital Justice

LV Ziyi

(Institute of Law, China Law Society,Beijing 100081,China)

Abstract:Originating from the need for legal implementation and dispute resolution, the judiciary has played a pivotal role in the national political and legal system since its inception due to its unique functional positioning and institutional connotation. It can be seen as a continuation and inevitable requirement of legislative work, as well as one of the core components of the national governance system. Especially in the current stage, the construction, adjustment, and reform of the judiciary are showing irreplaceable practical value. At the same time, as the interface between law and society, as well as the intersection of the concept of rule of law and social needs, the operation, construction, and evaluation of the judiciary have always been difficult to abandon its attention to the social environment and its development trends. It may even evolve based on its response to external realities, and in turn promote the maintenance and development of internal benefits. With the formulation of the 14th Five-Year Plan as a symbol, the pursuit of digital development goals and the construction of a digital China have become necessary for China to keep up with the wave of information revolution, grasp the trend of the times, and enhance its competitive advantages. The construction of a digital society, the improvement of the level of digital government, and the creation of a digital ecosystem are also desirable directions for the future. In view of this, the promotion and construction of digital justice may also be an ideal direction to conform to the trend of the times and reform the judicial paradigm. The emergence of many studies has confirmed the value and effectiveness of such judicial models. However, the emergence and construction of digital justice still face severe challenges. Only in the process of integration of justice and technology, there have been smart justice, Internet justice and other models. The confusion of doubts about digital justice’s influence, force and reform effect, and even the move to attribute digital justice to the informatization construction of the judicial administration system, will cause considerable obstacles to the confirmation of the practical significance of digital justice and the clarification of its connotation. It should be noted that the establishment of digital justice stems from the doubts and debates about intelligent justice and Internet justice, and also focuses on the response to the future reform of the new judicial

models and the judicial needs of the information age, with the filling of existing gaps and the embodiment of the era attribute as the starting point and foothold. To sum up, digital justice should not only fully absorb the beneficial experience of smart justice and Internet justice in the application of emerging technologies and the trial of professional cases, but also focus on reducing the excessive emphasis on technical or professional features and the possible negative effects, and finally shape the coexistence pattern of “digital transformation of justice” and

“judicial regulation of digit” in the two-way promotion and deep integration of digit and justice. The basic form of digital justice can also be revealed based on this. In contrast, one-dimensional approaches such as “using technology to transform the judiciary” or “relying on judicial restrictions on technology” cannot fully express digital justice. Therefore, the construction of the Chinese model of digital justice and the clarification of the core content of digital justice should be explored with the joint assistance of criticism, absorption, and transformation of traditional models, as well as digital innovation, in order to determine the actual form of digital justice.

Key words:digital justice;smart justice;Internet justice;digital transformation;judicial governance