從表象到內在

關鍵詞:風景攝影、風景攝影史、新客觀主義、新地形主義、攝影研究

在2024年7月14日,攝影師陳征的風景攝影作品展“墨界”在中國美術館開展,其匯集了陳征在近十五年間所創作的60余幅黑白風景攝影作品的同時,也呈現了他在近些年里對于風光攝影的新思考——這些作品憑借獨特的視角和精湛的技藝,生動記錄了世界各地的自然景觀,作品中的山川河流、云霧樹石,既蘊含著中國傳統文人的趣味和胸襟,也不失當代風景攝影的情懷和意蘊。而在2個月后——9月14日,“永久的當下:斯蒂芬·肖爾回顧展”將在三影堂攝影藝術中心呈現,展覽涵蓋了斯蒂芬·肖爾(Stephen Shore)的《美國表象》《不尋常之地》《要素》和最新作品《地形》四個系列的327幅作品,在60多年的攝影生涯中,肖爾從不拘泥固定的攝影風格,他不斷地思考與實踐新的內容——將每一次影像創作都視為解決問題的方法,從而不斷地超越自我——無論是20世紀70年代初期使用135相機和彩色膠卷拍攝的作品《美國表象》系列,還是20世紀七八十年代使用大畫幅相機拍攝的作品《不尋常之地》系列,亦或是2020至2022年間借助無人機拍攝的作品《地形》系列……那么,在“景觀攝影”逐漸成為流行的當下,作為“風景攝影”領域中的兩種不同的重要形式,展覽“墨界”與展覽“永久的當下:斯蒂芬·肖爾回顧展”為我們對于不同的“風景攝影”的形式展開觀看提供了具體的資料,我們由此展開深入的討論。

從攝影創作的內容看,“風景攝影”是一種以“風景”為拍攝內容的攝影類別,所以,其天生便存在著復雜的多元性——“沙龍攝影”“紀實攝影”以及“藝術攝影”等攝影類別都會將其裹挾。在國內,風景一詞在現代漢語詞典中被如此定義:一定地域內由山水、花草、樹木、建筑物以及某些自然現象(如雨、雪)所形成的可供人觀賞的景象;而在西方,Landscape一詞就顯得更加復雜:景象,地形/地貌,( 陸上, 尤指鄉村的) 風景/ 景色, 全景, ( 形勢或活動的)主要特色,(文件的)橫向打印格式,鄉村風景畫,鄉村風景畫的風格等。即便以景象為具體意義,其也分為兩個不同的側面——自然風景與人文景觀。其中,自然景觀是指那些受到人類文化影響之前就存在的原始景觀,通常,其由一系列地貌組成,例如,山脈、丘陵、平原和高原等,而湖泊、溪流、土壤(如沙或粘土)和自然植被則是自然風景的具體特征;而人文景觀是指經過人類改造的風景,人類和他們種植的植物、照料的動物以及建造的建筑等一同構成了文化景觀。

而從文化發展的脈絡講,“風景攝影”應該算是“風景繪畫”在攝影領域里的一種因襲。“風景繪畫”,是指用繪畫的形式來描繪自然風景/人文景觀——山脈、山谷、水體、田野、森林和海岸等,以及人造建筑和人物的一種藝術形式。雖然古代和古典時期的繪畫都會包含自然風景/人文景觀的元素,但直到16世紀的文藝復興時期,“風景繪畫”才在西方傳統中成為一種獨立的繪畫類別;而在東方的傳統里,這一類別則可以追溯到公元4世紀的中國魏晉南北朝時期。并且,在“風景攝影”因襲“風景繪畫”的過程中,因為攝影自身的媒介特殊性,它也逐漸形成了自己所特有的文化體系與文化規則。當然,“風景繪畫”作為一種底蘊深厚的藝術類別,其對于“風景攝影”的影響是一種深遠且持久的狀態,以中國山水畫為例,其隱藏于繪畫表象之后的審美與哲學觀念對中國當下的“風景攝影”依然有著深刻的影響——“畫家往往有意識或是無意識地去表現孤寂的趣味與美感。自宋代以后的歷代畫家往往喜歡畫出空無一人的山水情境,或是僅僅畫出一位高士或是文人,踽踽獨行于山林泉瀑之間,或是若有所思,或是極目遠眺。這種耽溺于渺無人煙的孤獨感或是孤寂面對山水自然的繪畫表現,則是一種獨特的中國山水畫的文化現象,其中因由與內涵,頗值得玩味。”

此外,因為“風景攝影”是攝影的一個具體部分,那么,攝影的發展與變化必然會對“風景攝影”產生直接的影響——當然,同樣因為是攝影的具體部分,“風景攝影”也必然擁有著自己所獨有的特殊性。那么,攝影史便成為梳理“風景攝影”的有效切入點。

起初,風景是攝影實踐過程中的一個具體內容,所以,我們會習慣性地將其納入到“ 紀實攝影” (DocumentaryPhotography)的體系之內——雖然,我一直不喜歡“紀實”這個詞匯。藉由攝影的機械記錄性,攝影術發明初期,在官方委托以及征服世界的野心等多重動力的助推下,許多攝影師開始將世界各地的瑰麗風景和奇觀古跡等作為自己拍攝的重要對象。例如,在19世紀50到70年代期間,英國的攝影師就特別熱衷于記錄英國“領土”范圍內的自然景觀和文化古跡——弗朗西斯·弗里斯(Francis Frith)在埃及和小亞細亞地區拍攝了大量的歷史遺跡照片,并制作了三本精美的畫冊;塞繆爾·伯恩(Samuel Bourne)在印度各地拍攝了許多風景和建筑的照片;約翰·湯姆森(John Thomson)對中國的社會風俗和風景建筑進行了描述性的記錄。而法國攝影師馬克西姆·杜·坎普(Maxime Du Camp)和古斯塔夫·福樓拜(GustaveFlauber t)則一同接受政府的委托前往埃及拍攝了大量的風景和歷史遺跡的照片……此外,在經濟利益的驅使下,在19世紀50年代,眾多特殊的歷史建筑物也成為許多攝影師的拍攝內容。例如,菲利普·亨利·德拉莫特(Philip Henr y Delamotte)便拍攝記錄了倫敦水晶宮的建造過程;羅伯特·豪利特(RobertHowlett)拍攝記錄了大東方號巨型蒸汽機船的建造過程;亨利·勒塞克(Henri Le Secq)、查爾斯·馬維爾(CharlesMarville)以及查爾斯·內格爾(Charles Nègre)拍攝了巴黎圣母院、沙特爾主教座堂和亞眠大教堂以及其他幾個經過多個世紀的荒廢后正在被修復的建筑。

彼時,在遙遠的美國,其對于大平原地區以外的土地勘探則讓“風景攝影”在那個時期到達了頂峰。內戰結束后,美國鐵路公司和政府委員會派出了大量的勘探團隊——其中就有許多職業攝影師,以便找尋礦藏、道路以及其他適合定居的條件。其中,蒂莫西·奧沙利文(Timothy H. O'Sullivan)參與了勘測內華達州和新墨西哥州,卡爾頓·沃特金斯(Carleton Watkins)在加利福尼亞州和俄勒岡州工作,他們拍攝的照片都傳達出了西部風景的原始野性與非凡氣質;而威廉·亨利·杰克遜(WilliamHenr y Jackson)則拍攝了大峽谷和黃石河的照片,這對美國黃石國家公園公共用地的劃撥產生了重要影響——這也從側面證明了其照片的視覺力量。

在“紀實攝影”之外,風景同樣也是“藝術攝影”(Fineart photography)實踐過程中的一個重要部分。1889年,彼得·亨利·愛默生(PeterHenry Emerson)在英國出版了《自然主義攝影》(Naturalist Photography )一書,“自然主義攝影”由此正式誕生,它倡導攝影師要回歸自然的攝影狀態——“從感情上和心理上來說,攝影作品的效果就在于感光材料所記錄下來的、沒有經過修飾的鏡頭景象。”而在《自然主義攝影》出版的同一年,英國舉辦了法國印象主義繪畫的首次展覽,在“印象派繪畫”的啟發下,魯濱遜(Henry Peach Robinson)等人又提出了“軟調攝影比銳利攝影更優美”的審美標準,這樣,“印象派攝影”開始逐漸顯現,其以“自然主義攝影”中的焦點視覺為理論基礎,借用“印象派繪畫”的表現形式和樹膠重鉻酸鹽印相工藝(Gum Dichromate Process)來創作出具有印象派繪畫效果的照片——當時的攝影師們甚至還提出了一句非常動聽的口號,那就是“要使照片看起來完全不像照片”。“自然主義攝影”和“印象派拍攝”這兩種風格迥異的攝影流派都對“風景攝影”產生了直接的影響,例如,愛默生在1886年拍攝創作了作品《采睡蓮》(Gathering Water-Lilies ),便呈現出一種自然且充滿詩意的精致畫面;羅伯特·德馬奇(Robert Demachy)則在1906年拍攝創作了作品《圖克斯山谷》(Toucques Valley ),通過精湛的油印工藝(Oil print process)技法,德馬奇制造出了一種朦朦朧朧的畫意視覺。

“關于新客觀主義攝影,這是一種被極端清楚印相所描繪的寫實主義,堅持用光線消除陰影來創造銳利輪廓,強烈地解釋被攝的對象。而且這些被挑選的實際的物體主題,有著明確定義的造型,就像它們本身一樣。”

——威廉·科斯特納Wilhelm K?stner

后來,在“攝影分離派”的影響下,攝影開始脫離“印象派攝影”的朦朧與虛幻,重新轉向為攝影的直接性——斯蒂格利茨(Alfred Stieglitz)曾這樣評論過自己的攝影:“我的照片看起來就像照片——因此,在(畫意攝影師)的眼中,它們不可能是藝術……我的目標是讓自己的照片看起來越來越像照片,除非人們用眼睛看到,否則它們就不會被看到,而且,每個觀看過它們的人都不會忘記。”從某些意義講,“攝影分離派”與“自然主義攝影”有著些許的相似之處,但其更加純粹,也更加強調相機自身的機械記錄性。由此,攝影開始擺脫繪畫等其他媒介的影響,逐漸成為一種獨立的語言媒介,并慢慢形成自己的媒介規則。于是,“新客觀主義攝影”開始陸續地在許多國家內出現——例如,美國的保羅·斯特蘭德(Paul Strand)、安塞爾·亞當斯(Ansel Adams)、愛德華·韋斯頓(Edward Weston)……德國的卡爾·布勞斯菲爾德(Kar l B l o s s fel d t)、阿爾伯特·倫格-帕茨奇(Albert Renger-Patzsch)……法國的尤金·阿杰特(Eugène Atget)……其中,亞當斯和韋斯頓是兩個使“風景攝影”在發展過程中發生重大轉向的關鍵性人物:亞當斯在攝影生涯初期,也曾短暫地涉足“畫意攝影”,但其很快就投向了“直接攝影”的懷抱,開始嘗試清晰焦點、增強對比度、精確曝光和細膩暗室工藝……后來——1927年,在拍攝作品《西岳山脈的帕美利安影像》(Parmelian Prints of the High Sierras )的過程中,亞當斯開始構建起自己的“攝影視覺化”概念——“我成功地實現了理想的圖像:不是主題在現實中的樣子,而是它給我的感覺以及它在最終印刷品中的樣子。”與許多攝影師不同,安塞爾·亞當斯十分重視攝影的技術性,通過在羅克斯伯俱樂部(Roxburghe)的學習,亞當斯掌握了很多關于印刷技術、油墨、設計以及布局等方面的知識,后來,他將這些知識充分地運用到了自己的攝影創作中,這就讓亞當斯的照片變得十分精致——《華盛頓郵報》曾這樣評論他的攝影作品:“他的照片就像是巨大山峰的肖像,而這些山峰上似乎住著神話里的神靈。”相較于亞當斯的純粹性,韋斯頓的攝影作品則顯現出了更多的實驗性/藝術性,他將繪畫的許多理念融入到攝影之內——融入跟模仿是兩種截然不同的方式,由此,精簡了影像的內容,強化了畫面的結構性與秩序性,從而讓自己的照片呈現出一種半具象、半抽象化的形態——“任何事物,不論出于什么原因,只要打動了我,我就拍攝它。我不是專門去物色那些不尋常的題材,而是要將尋常的題材變成不尋常的作品。”

后來—— 1932年, 亞當斯、韋斯頓與威拉德· 范· 戴克(Willard Van Dyke)等人又一起建立了一個名為f/64小組的攝影團體,借此來共同倡導“純粹或直接”的攝影形式,強調攝影不應該模仿其他的藝術形式,應該專注于媒介自身的獨特技術、構圖以及理念。在他們——尤其是亞當斯和韋斯頓——的努力下,攝影開始逐漸進入現代藝術的體系之內——當然,作為攝影的具體內容,“風景攝影”自然而然地也進入到了現代藝術的體系之內。同時,f/64小組的成員對于“人文景觀”的關注,也擴大了“風景攝影”的具體內容——“他們的視線聚焦于周圍的豐富事物:風景、蓬勃生長的有機物以及依然存在的農村生活。他們將鏡頭對準那些已經從許多東部城市人的藝術意識中消失的農業物品——柵欄柱、谷倉屋頂和生銹的農具——他們對這些物品進行了與東部的門閂和高爐一樣的嚴格審視。然而,即使是在加利福尼亞,這些主題也是著眼于一種正在消失的生活方式,畫面中蘊含的能量在很多情況下來自于形式設計,而不是東方人迷戀機器文化時那種對未來的強烈信念。”在遙遠的歐洲德國,卡爾·布勞斯菲爾德(Karl Blossfeldt)和阿爾伯特·倫格-帕茨奇等人也皆從流行的“畫意攝影”中擺脫出來,陸續地進入到“直接攝影”的領域里。其中,阿爾伯特·倫格-帕茨奇更是寫道:“一張好的照片——就像一件藝術品,可以具有審美特質——的秘密在于它的現實主義……因此,讓我們把藝術留給藝術家,努力地用攝影所特有的手段,在不借鑒(其他)藝術的情況下,創作出因其攝影品質而經久不衰的照片。”它的這些理念在攝影書《美麗的世界》(Die Welt istSch?n )中得到了很好地詮釋。如果將亞當斯、韋斯頓、多蘿西婭·蘭格(Dorothea Lange)、阿爾伯特·倫格-帕茨奇等人的攝影作品進行集合,我們便會發現:它們擁有許多相似的特質——都十分強調攝影自身的機械記錄性。所以,從邏輯的角度講,他們應該都屬于“新客觀主義攝影”的范疇,而從“畫意攝影”轉向為“直接攝影”也是攝影發展過程中的必然趨勢,這是攝影獲得獨立性的基本前提。并且,隨著攝影逐漸成為一種獨立的語言媒介,“風景攝影”也逐漸構建起自己的媒介體系與語言規則,成為一種獨立的攝影類別。所以,從這個角度看,“新客觀主義攝影”應該算是“風景攝影”現代化的起始,而且,“風景攝影”的具體內容也由此開始從自然風景向人文景觀兼容。

“在我們日益惡化的世界里,是否有值得肯定的日子或地方?現在,生活中是否有一些場景,讓我們心存感激呢?快樂或平靜是否有其基礎,即使只是偶爾感受到?你有沒有理由時不時地露出一個不帶諷刺意味的微笑?”

——羅伯特·亞當斯Robert Adams

熟悉攝影史的人都知道,攝影的發展有一種隱約的趨勢:從客觀的現實世界逐漸向主觀的個人意識挪移。在美國,隨著“公路攝影”(Road Photography)的興起,人文景觀開始逐漸成為“風景攝影”的重要內容,例如,沃克·埃文斯(WalkerEvans)在《美國影像》(American Photographs )一書中就呈現了大量的美國人文景觀——沿街建筑、工業城鎮、鄉村教堂、木質房屋等等;羅伯特·弗蘭克(Robert Frank)也在《美國人》(The American )一書里呈現了大量的美國人文景觀——夜晚的小城、超市、停車場、公路、新房子、變形的隔板房,……還有那些廣告牌、霓虹燈、汽油桶、郵局或居民庭院等等。后來——1975年,在美國喬治·伊士曼之家(George EastmanMuseum)舉辦了一場名為“新地形:人為改變的風景的照片”(New Topographics:Photographs of a Man-Altered Landscape)的攝影展覽,由此,人們開始正式將觀看人以及觀看人與現實世界之間的相互關系當作“風景攝影”的重要內容——“‘新地形’之名演自于‘社會風景’(Social Landscape)這一概念,其影像乃是以一種不灑落分毫情感的態度來呈現源于人工的物件和當代工業文化景觀,羅伯特·亞當斯、劉易斯·巴爾茨(Lewis Baltz)、羅杰·莫汀(Roger Mertin)、斯蒂芬·肖爾等都是其中的骨干。”

同時,同樣在遙遠的歐洲德國,“新地形主義攝影”卻呈現出另外一種樣貌:貝歇夫婦(Berndamp;Hilla Becher)將“類型學”(Typology)的知識融入到“新客觀主義攝影”之中,于是,在繼承布勞斯菲爾德和奧古斯特·桑德(August Sander)等人的攝影形式的基礎之上,又創造出了一種“特別”的“新客觀主義攝影”。貝歇夫婦選擇在冬季陰天的環境里,用大畫幅相機以極其“客觀”的方式去拍攝歐洲各國——德國、英國、比利時、荷蘭等——的即將被拆除的工業舊建筑——石灰窯、冷卻塔、提升塔、水塔等等,這些人文景觀“在被建造的時候很少考慮到美學構造,主要是考慮它們的功能。這也就意味著當它們的功能喪失或者人類不再需要它們的時候,它們就沒有存在的意義了,注定要被拆除。人們通常會認為如果沒有早期(比如哥特時代)的一些古老建筑,歐洲就是一個貧窮的歐洲。所以,由于人們對古代建筑的重視,我們現在還可以看到很多哥特式建筑、羅馬時代的建筑。然而,對于工業時代的建筑,卻不盡然。從這個角度來說,我們的照片會給人們留下工業時代的記憶,而這些記憶將隨著建筑物的拆除而消失。”

當具體的攝影實踐與不同的文化傳統相互融合后,即使在相同/相似的攝影體系框架下,“風景攝影”也衍生出了不同的樣貌。

在20世紀60年代,彩色開始應用于“風景攝影”的領域中——隨著彩色感光材料和制作工藝的日益成熟,一些攝影師敏銳地發現:“色彩在藝術攝影領域里并非一無是處。尤其是在早期非商業性的藝術攝影家群體中,彩色攝影更多地用于自然風景,而不是建筑環境。他們發現可以從自然的微妙光線中,提煉出一道獨有的風景,折射出更迷人的心靈色彩。”其中,艾略特·波特(Eliot Porter)是早期將彩色應用于“風景攝影”的攝影師之一,在1968年,他拍攝了一張題為《紅河谷洼地的紫荊樹》(Redbud Tree in Bottom Land,Red River Gorge )的照片,成為了早期彩色“風景攝影”中的經典作品之一。但是,真正讓彩色成為“風景攝影”主要形式的卻是斯蒂芬·肖爾、威廉·埃格爾斯頓(William Eggleston)、喬·邁耶羅維茨(JoelMeyerowitz)等人,他們作為知名的攝影藝術家,擁有著更多“能量”,通過大量的展覽和報道,能夠很容易地建立起一種攝影文化的“導向性”。至此,“風景攝影”的基本體系便已成型,并延續至今。

作為“風景攝影”體系中的具體部分,中國的“風景攝影”在發展的過程中,也展現出了自己的特色。20世紀30年代,郎靜山將中國傳統繪畫的理念與具體的攝影技法進行了融合——“其移花接木,旋轉乾坤,恍若出乎自然,迥非剪貼拼湊者可比擬也。此亦即吾國繪畫之理法,今日實施于照相者也。”由此創造出了一種具有中國特色的攝影形式——“集錦攝影”,并對后來的許多中國攝影師產生了重要的影響。

參考文獻:

1.曾肅良.孤寂的美感——中國文人山水畫之中“孤隱”的深層意識[J].大匠之門,2021.06.01

2.林路.風景攝影史[M].浙江攝影出版社,2014-01

對話攝影師 陳征

在當下的“ 風景攝影” 的體系里, “ 新地形主義攝影” (NewTopographics Photography)似乎已經成為了一種流行——例如,駱丹的《中國318國道》、塔可的《詩山河考》、張曉的《海岸線》以及張克純的《北流活活》……它們經常在許多的攝影節、攝影展中露出自己的身影,并不斷地得到人們的推崇。而以風景本身作為攝影目的/內容的攝影形式卻顯得清冷了許多。美國學者W.J.T.米切爾(W. J. T. Mitchell)在《帝國風景》一文中曾提及自己對風景的理解:“風景本身是一個物質的、多種感受的媒介(土地、石頭、植被、水、天空、聲音和寂靜,光明與黑暗等),在其中的文化意義和價值被編碼。”所以,我們應該正視“風景攝影”自身的多元性與復雜性——尤其是那些以風景本身作為攝影目的/內容的攝影形式。因為,人類所居住的地理環境及其氣候狀況會對人類生活的狀態以及人類社會的發展產生具體且深刻的影響。但隨著“全球化”的到來,不同文化之間的交流與沖突成為一種常態。那么,作為強勢的外來力量,其自然而然地會對本土居民的經濟、文化等多重方面產生深刻且持久的影響。那么,在本土文化與外來文化發生碰撞和沖突后,一種新的、多元的文化開始顯現。而攝影,作為全球化的一種助力——或者說附庸工具,其對于具體地區的本土居民而言,它的傳播改變了人們與地理環境之間的具體關系。那么,“風景攝影”似乎可以成為我們觀看/討論這種變化的有效途徑。于是,藉由風景攝影作品展“墨界”在中國美術館開展的契機,我們對攝影師陳征進行了采訪。

FOTO:在今年7月份,您在中國美術館舉辦了自己的攝影個展“墨界”,那么,我們便由展覽開始。首先,您舉辦這次展覽的目的——或者說動機——是什么?

陳征:在中國美術館舉辦個展的目的有三個:一,是十多年來對于“風景攝影”的探索、積累以及沉淀和思考的總結;二,經過展覽的“洗禮”,檢驗作品能否被公眾、當代藝術和攝影界認可與接受;三,今后,激勵自己在黑白風景攝影中能否有新的突破。

FOTO:在展覽現場,我發現了一個有趣的現象:展覽的第一展廳中展現了8張利用AI生成的圖片,這就與其他的作品形成了一種圖像生成與照片拍攝之間的錯層。您這樣做的原因是什么?此外,您對于AI生成圖像有什么自己的看法?

陳征:在展廳中展出8張AI生成作品的原因是想表達。在目前,AI也能給出抽象的、結構的以及當代的寫意圖像。同時,我也想給大家帶來思考:AI能否成為今后影像藝術表達的方向之一。

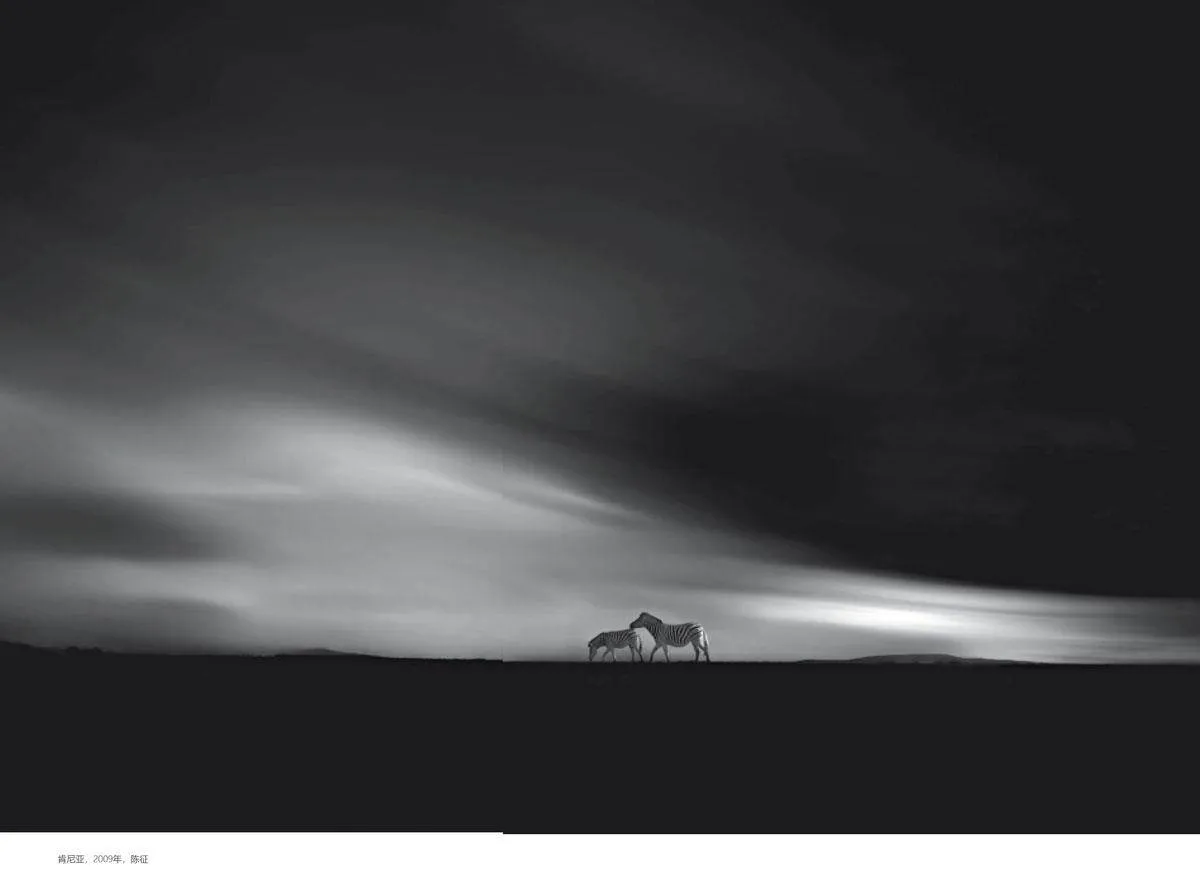

FOTO:展覽的第一張照片——《肯尼亞》,前景是一棵斜倒的樹,遠景是一群大象,展覽中借鑒了浮雕的手法,將二維的照片轉變為三維的雕塑,這樣轉變的原因是什么?然后,作為一名攝影師,您如何看待攝影這個將三維事物轉變為二維圖像的特殊媒介?

陳征:它是展覽呈現的具體形式之一,更具體當代藝術表達的多樣性。我想,在空間上,二維與三維是一種互換的關系——二維可以變成三維,三維也可以變成二維。

FOTO:整個展覽的展陳非常有意思,它構建出了一種獨特的觀看路徑——仿若一個小型的廣場。此外,整個展覽還使用了幾種不同的裝裱形式——有的是鋁塑板,有的則是木框廂式懸浮裝裱,那么,您能展開講講展覽和展陳的構思/設計么?

陳征:作為建筑師,展覽的設計不僅要考慮空間變化、人流動線、色彩以及光影效果,還要考慮主體人的觀展情緒和心理反應等等。所有的展陳設計都是圍繞這些因素來進行構建——包括影像本身的裝裱形式、作品的尺寸大小等等。

FOTO:能簡單介紹一下《中國青海蓮寶葉則》這張作品么?它在整個展覽中顯得十分特別:無論是色彩、構思,還是那種情緒性——情緒或者說情感是我特別在意的地方。

陳征:作品的表達有直接和間接等不同的方式。《中國青海蓮寶葉則》這張作品既表達了風景,也表達了生命與自然的關系,是一種間接關系——從第三空間中表述風景,從情感上表述生命與自然的關系,是一幅“有我之境”——是“我”通過馬來觀看世界,也暗示了“我”的存在,有生命,有溫度,也有情感。

FOTO:有些作品中則又充滿了一種敘事性——例如那張風沙中的獅身人面像的照片,它很像電影中的一幀畫面,那么,您如何看待靜態照片里的這種敘事性?

陳征:一張好的攝影作品能夠表達一種動態性、不確定性或多種解讀的指向性。而敘事性是在靜態的語言中讓觀者去觀看和想象,從而使作品富有更多的解讀性。

FOTO:從展覽回到攝影作品。2005年,您開始涉獵“風景攝影”,后來——在2006-2008年間,您多次前往香格里拉、川藏線、青藏線等地區拍攝風景攝影作品,那您為什么會選擇這些地方作為自己的攝影拍攝地,而不是西湖、婺源等風光旖旎的地區?

陳征:西湖、婺源這些地方都是大家耳熟能詳的攝影打卡點,它們沒有大自然的神秘與沖擊力,此外,它們也是一種大眾約定俗成的風景符號,這就很難在藝術上產生新的突破。

FOTO:在簡介上,您曾這樣講:“在千變萬化的大自然中尋求精神家園,每一次旅途都充滿挑戰和探索自然的欲望,在曠野馳騁和快門聲中,調整城市的緊張感和快節奏,獲得藝術和視覺感知上的精神依托,使生活變得更加豐富和充實。”能展開講講么?例如,您追求的“精神家園”是什么?“城市的緊張感和快節奏”與風景攝影拍攝之間的關系又是什么?

陳征:“精神家園”是指擺脫城市“物質生活”的精神追求。風景是純粹的,而且是客觀的,城市的緊張和快節奏只是解決了人的生存問題,其與藝術之間似乎沒有必然的直接關系。當人一旦解決了生存問題,那么新的追求一定是精神性的。

FOTO:2009年以后,您“通過和美國風景攝影師的交流,藝術創作受到啟發, 旅途也向更遠的空間延伸”。這里的啟發具體是指什么?而后,您的攝影實踐地從國內擴展到了國外,那么,您覺得這種空間上的變化給自己的攝影實踐帶來了怎樣的變化?

陳征:其實很簡單,就是觀看了很多優秀的風景攝影作品,然后知曉:“詩和遠方”是更精彩的大自然,地球的自然風景是那么的美麗和誘人。空間上的更遠和更廣,給我的攝影帶來了更加豐富的創作題材。

FOTO:除了攝影之外,您還有其他的藝術創作形式么?因為在展覽現場,我感受到了中國傳統繪畫的影子。

陳征:除了攝影之外,近三年,我還在堅持繪畫——主要以水彩畫為主。繪畫和攝影可以相互影響——至少二者的融合可以超越單一項的藝術認知。

FOTO:2020年后,您的攝影實踐又受到了段岳衡的啟發和指導,“開始在黑白影調中探索自然的奧秘,強調作品中的力量感和空間神秘感”。您覺得黑白影像與彩色影像之間的關系或者說區別是什么?

陳征:黑白影像是以黑白這種極簡的形式來反映客觀事物,它摒棄了色彩的繽紛,從而能夠更加寫意和簡約,甚至能夠達到一種禪意和侘寂之美。這對于作品的藝術性和美學也能有更好地展現。

FOTO:能再介紹一下《中國江西三清山》這張作品么?因為我沒有想象出它的具體拍攝方式,所以給我一種十分神秘的感覺。

陳征:這張作品是用超廣角鏡頭進行拍攝的——這是一種非常規的視角,我將銀河穹宇與變形的山峰進行了融合,從而制造出了一種超乎想象的空間存在。

FOTO:從2005年至今,您的風光攝影實踐將近20年,在這近20年的時間里,您的攝影實踐經過了幾次大的轉向,所以,攝影展“墨界”似乎是您對這近20年的風光攝影實踐的一次總結。現在回想這近20年的攝影實踐過程,您覺得“風景攝影”之于您的意義是什么?

陳征:“風景攝影”之于我的關系是最終達到了“情感”的表達。這里“情感”有兩種含義:其一是主體的情感,就是大自然本身的情感——也就是大自然所特有的表情/表現力;其二是我自己的情感,它通過大自然來表達出來,有寂靜,有狂野,也有神秘。

FOTO:在很多作品里——尤其是近些年的作品里,我發現您會用一種詩意的方式來強調動物/人與現實世界之間的關系,這就與那些純粹的風景攝影作品有了些許的不同,其顯現了一種人文精神,您能展開講講自己的這種變化么?

陳征:作品里的很多意向是山、海、沙漠、風、馬,甚至是山巒藏在馬的眼睛里——我把有生命力的存在放得格外小,而將自然展現得格外大,其中,有些影像看久了就會覺得非常得寂寥,天地間的生命力只有那么一點點,甚至沒有——沒有色彩、沒有溫度,整個時空都凝固在此,毫無波動的希望……這些都是作品能夠打動人的價值所在。

FOTO:我們都知道:攝影是一種主觀意識與客觀現實相交融的媒介。從您的這些攝影作品中,也能觀看到攝影師自身的精神品質以及其與現實世界之間的關系,那么,能展開講講您與現實世界之間的關系么?

陳征:我的影像所要表達的就是一種想要超脫現實世界的精神品質,通過解放客觀對象的符號表現,讓客觀世界從明顯的語言捆綁狀態中解脫出來,使作品富有更多的情感、藝術性以及美學精神。

FOTO:最后,您對于自己以后的攝影創作有什么新的規劃?

陳征:在中國美術館舉辦的個展呈現了我近十幾年來的最優秀作品,同時,它也是我的一個新起點,今后的攝影創作仍然會更多地關注當代藝術、繪畫、音樂甚至是文學,在這些土壤中汲取更多的營養成分,并將其應用于攝影的創作中。