胡煥庸和“璦琿-騰沖一線”

在中國地理版圖上,從黑龍江璦琿(今黑河市南)到云南騰沖一線,被學術界稱為“璦琿-騰沖一線”,后來美國俄亥俄州立大學著名的人口學家田心源提出應該將其命名為“胡煥庸線”。這條線是中國人口密度與經濟活躍度的分界線。在線的東側,分布著中國約百分之九十六的人口,而在西側,只分布著約百分之四的人口。中國絕大多數人口與經濟增長,主要發生在這條線的東側。

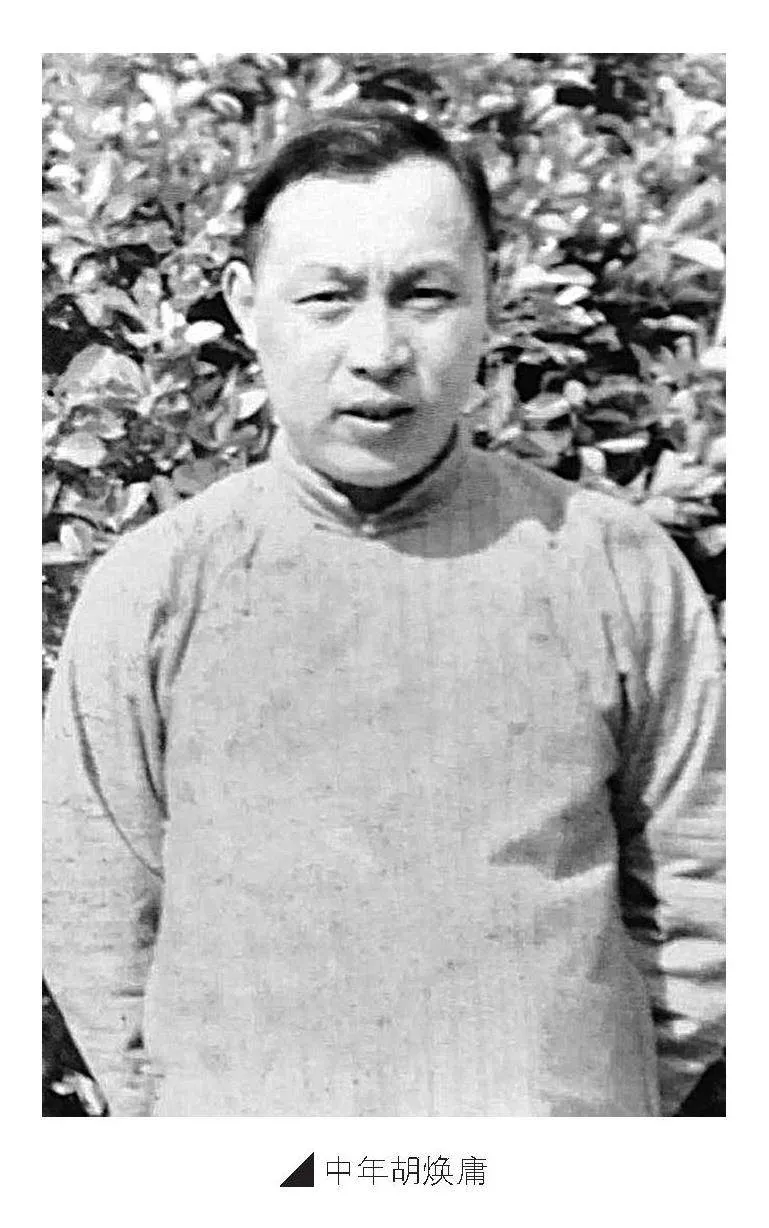

這條線的發現者叫胡煥庸,《人民日報》稱他是“我國著名地理學家、地理教育家、人口學家,當代中國人口地理學的創始人,當代自然地理學和氣象學的先驅者之一”。

別出心裁的留學費用

1901年11月,胡煥庸出生于江蘇宜興一個書香門第。父親胡際堂作為宜興扶風橋一位盡人皆知的秀才、私塾教師,在他一歲多時就因積勞成疾撒手人寰。家中所有的經濟來源全靠母親黃毓文,母親沒有辦法,就帶著胡煥庸回到娘家和橋鎮,與胡煥庸的外婆合住,在鎮上做縫紉活兒,賺些微薄的收入。

據胡煥庸的孫子胡復孫回憶,胡家是當地知名的耕讀之家,家風極好。雖然扶風橋是貧弱的鄉村,胡煥庸又是獨子,孤兒寡母生活艱難,但是胡母黃毓文在家中私塾讀過不少書,對讀書求學非常重視,省吃儉用也要供胡煥庸讀書。胡煥庸六歲時就被送到私塾就讀,他讀書非常用功,最終考入以英文教學和要求嚴格而聞名的江蘇省立第五中學。

隨著年齡漸長,胡煥庸知道母親維持生活不易,他想早早出來工作,減輕母親的負擔。他一次又一次向母親提出輟學,每次都遭到母親的強烈反對。在母親的堅持下,胡煥庸一直讀到高中畢業。報考學校時,胡煥庸將目標鎖定南京高等師范學校(簡稱“南京高師”),唯一的原因是當時的師范不收學費,還給學生補貼生活費。與當時一般的師范學校不同,南京高師競爭激烈,非常難考。校長郭秉文畢業于美國哥倫比亞大學,聘用的教員大多是美國和歐洲留學回國、學有專長的人,胡煥庸則因為成績突出,輕而易舉地考入南京高師文史地部。這一年是1919年。

在這所中西文化互補、名師濟濟的學校里,胡煥庸眼界大開。入學不久,恰逢南京高師地學研究會成立,胡煥庸兩度當選為總干事。第一次世界大戰結束后,美國總統威爾遜的顧問、地理科學家I.鮑曼出版了一部著作《新世界》,胡煥庸和同學張其昀等在老師竺可楨、任鴻雋等人的指導下,將此書翻譯成中文,署名《戰后新世界》作為畢業紀念。從此,“地理”這個詞在胡煥庸心中深深扎了根。

迫于生存壓力,胡煥庸從南京高師畢業后馬上到揚州中學任教,擔任史地教員和訓育主任。但是繼續求學深造的念頭一直在他腦中盤旋。有了一點積蓄之后,他于1923年和同學凌純聲一起前往法國留學,專攻人文地理、自然地理和區域地理。而他們的留學費用來源則別出心裁:他們和另外兩位朋友達成協議,另兩位先在國內工作,供他和凌純聲前往法國留學;等他們兩人畢業回國后,再供另外兩位朋友前往海外留學。

在海外留學期間,他們勤奮苦讀,不斷將西方大師的著作翻譯后寄回國內,傳播國際上先進的學術思想。時任南京中央大學地學系主任的竺可楨匯了一筆錢給胡煥庸,安排他購買海外精密氣象儀器,用于籌建中的國立氣象研究所,還要求他考察歐洲部分天文臺、氣象臺,了解海外天文地理研究情報。1928年9月,胡煥庸接受國立中央大學校長張乃燕的聘請,回到南京,在該校任職。同時,他應國立中央研究院院長蔡元培之聘,兼任中研院氣象研究所研究員,協助竺可楨籌辦中國第一家氣象研究機構。

第一次劃出“璦琿-騰沖一線”

1930年2月,國立中央大學地質學系、地理學系分系獨立,胡煥庸開始身擔重任,出任地理學系第一任系主任。從此,國立中央大學地理學系自成體系,不斷發展,許多后來在中國地理界和氣象界有突出貢獻的專家學者,都曾受惠于系主任胡煥庸的指導。

1934年3月,胡煥庸和柳詒徵、翁文灝、丁文江、李四光、竺可楨、張其昀等四十位知名學者在南京共同發起成立中國地理學會。時任國民政府軍事委員會國防設計委員會秘書長翁文灝當選理事長,張其昀兼任干事,胡煥庸兼任會計,學會會址就設在中大地理學系,中大地理學系自然就成了全國地理學術活動的組織核心、近代中國地理科學的發源地。1937年4月,翁文灝連任理事長,胡煥庸任總干事。七年后的1944年4月,胡煥庸以最高票當選為理事長。

中國地理學會的成立,極大地推動了地理科學發展成為獨立學科的進程。而該會會刊《地理學報》的創刊和堅持,正是中國地理界的仁人志士不懈努力的結果,也是當時中國自然科學界對“科學救國”的具體責任擔當。

因當年在巴黎大學學習深造而獲得的高瞻遠矚的學術眼光和國際視野,加上回國任教后長期沉浸于地理學科的開拓與研究,對大量一手材料的掌握運用與實地地理勘察,胡煥庸不知不覺已站在國內地理學研究的最前沿。1935年6月,他在《地理學報》第二卷第二期發表了他一生中最重要的研究成果《中國人口之分布》。

在文章的開篇,他寫道:

過去研究中國人口問題者,大多偏重于純粹數字之推求,絕少注意于地理背景,研究其分布之稀密者,要知各區地理情況不同,則其所能容納人口之數量,將有極大之差別:以通常情形而論,大抵山地人口,不如平原人口之密;游牧區人口,不如農耕區人口之密。同屬于農業社會矣,然旱糧區域,不如稻作區域人口之密;一熟區域,不如二熟、三熟區域人口之密。吾國最富裕之區域,如長江三角洲每方公里人口密度,可達五百以上,然如蒙古、新疆、西藏各地,面積雖廣,大都貧瘠而無人居,其每方公里之人口密度,大都在一人以下。此種人口稀、密不同之原因,絕非由于偶然分布之不平均,蓋完全由于各地生產力之不同。如西藏人口雖稀,然即此僅有之居民,亦頗難維持其生活,特別用以限制人口繁殖之社會制度也。

同時,他將中國人口密度分為八級。隨后,他在中國地理學術界第一次劃出“璦琿-騰沖一線”:

今試自黑龍江之璦琿,向西南作一直線,至云南之騰沖為止,分全國為東南與西北兩部:則此東南部之面積,計四百萬方公里,約占全國總面積之百分之三十六;西北部之面積,計七百萬方公里,約占全國總面積之百分之六十四。惟人口之分布,則東南部計四萬萬四千萬,約占總人口之百分之九十六,西北部之人口,僅一千八百萬,約占全國總人口之百分之四。

胡煥庸以地理學家的眼光和氣象學家的高度,確立了以地形、氣候為基礎條件,劃出以黑龍江省璦琿至云南省騰沖的直線,大致反映出中國人口分布嚴重不均的基本格局。文中提出唯總人口之分,則東南部和西北部各占約百分之九十六和百分之四。胡煥庸隨即發出驚呼:“其多、寡之懸殊,有如此者。”

自此,“璦琿-騰沖一線”不僅成為胡煥庸一生中最重要的學術成就,還成為他的一個人生標志。

“璦琿-騰沖一線”與“計劃生育”

1949年4月,南京解放,人民政府華東高教部通知胡煥庸去北京華北大學政治研究院學習。學習結束后,胡煥庸沒有回到已更名為國立南京大學的國立中央大學執教。當時正值淮河流域水災,他被調到華東水利部治淮委員會,領導“蘇北灌溉總渠”的勘測定線工作。不久,水利部決定籌辦正規的水利學校,以培養技術干部,胡煥庸擔任淮河水利專科學校建校籌備處主任,學校建成后他親任教務長一年。此時已是1953年8月,華東行政委員會高教部將他調到上海的華東師范大學,讓他發揮專長,重新從事他最熟悉的人口地理專業。在這里,他建立了中國高等院校第一個人口研究機構——華東師大人口地理研究室,并出任主任。他就在此時和時任北京大學校長馬寅初提出了“計劃生育”理論。

馬寅初和胡煥庸交往多年,彼此十分了解,馬寅初對胡煥庸的“璦琿-騰沖一線”自然也很熟悉。有學者研究認為,馬寅初是受胡煥庸“璦琿-騰沖一線”的啟發而寫出的《新人口論》。 “璦琿-騰沖一線”的生態與壓力,以及對中國自然承載力的表述,包括它與氣象學上四百毫米等降水量線的融合,表明“璦琿-騰沖一線”以東是適合人類生存的地區,東南方約百分之三十六的國土,居住著約百分之九十六的人口,這樣的人口密度已達人類生存極限。

1955年5月,馬寅初在全國人民代表大會上就中國人口問題作了發言,立即引起巨大反響。兩年后的7月15日,七十五歲高齡的馬寅初在《人民日報》發表了《新人口論》。他認為,人口既是資源也是負擔,要保住這個大資源,去掉這個大負擔,方法之一就是提高人口質量,控制人口數量。

馬寅初的《新人口論》后來受到學術界的一致批判,他和“計劃生育”長期倡導者胡煥庸一同經歷了跌宕起伏的人生。直到1981年2月,第三次全國人口理論科學討論會在北京召開,時年百歲的馬寅初當選為中國人口學會名譽會長。胡煥庸也受邀參會,擔任中國人口學會顧問。胡煥庸的主張和馬寅初的如出一轍,就是既要控制人口數量,又要提高人口質量,要根據人口密度分區研究不同的人口政策。

這年11月,教育部批準華東師大重建人口研究室,兩年后擴編成立人口研究所,胡煥庸出任所長。胡煥庸領銜承擔的國家研究項目《中國人口密度和人口政策》重大課題獲得了高度評價,他晚年的代表作之一《中國八大區人口密度與人口政策》將中國分為東部、中部和西部三個經濟地帶和八大人口區,在國家的人口政策中得到具體的貫徹落實,成為實行多年的中國“計劃生育”理論之一。

朋友圈里人才濟濟

胡煥庸的朋友圈里可謂大師林立、人才濟濟,不僅有竺可楨、馬寅初這樣的大學者,與他緊密相伴的同窗好友,如張其昀、凌純聲,也都成了業界名流。

胡煥庸與張其昀除了在學生時代一起從事翻譯出版工作外,還一起創辦了鐘山書局,早年許多學者的書籍、教材包括《地理學報》在抗戰前的四卷十一期,都是鐘山書局出版的。身懷中國士大夫文化傳統思想的張其昀后來加入了國民黨,但是他不愿棄學從政,雖然不斷接到好友陳布雷的邀請參加國民黨的高級會議,但他仍一如既往地從事自己的學術活動。有一次張其昀去到重慶,陳布雷將他帶到蔣介石辦公室,向蔣推薦了他。作為著名的地理學家、歷史學家,張其昀在學界有著極高的名聲,蔣介石自然知道。后來經蔣介石提名,張其昀以國民黨黨員身份,直接當選第二屆國民參政會參政員,出席了第二屆參政會第一次會議。

胡煥庸后來與張其昀走上不同的人生道路,他留在大陸,一直從事高校教育,成為知名專家;而張其昀則前往臺灣,為臺灣地區的文化、教育以及學術事業做出了巨大的貢獻。

他的另一位好友凌純聲在法國留學時研究人類學和民族學,回國后任教于國立中央大學,成為胡煥庸的同事,是中央研究院社會科學研究所研究員,同時兼任民族學組主任。凌純聲在考察中發現,這個民族宗教祭祀儀式中使用的法器、薩滿樂器及長篇敘事詩“伊瑪堪”的故事,使薩滿文化得以留存。他后來出版的研究著作《松花江下游的赫哲族》于1934年由中央研究院歷史語言研究所出版,書中記錄的十九個“伊瑪堪”的故事,成為中國最早的赫哲族民間文學的記載,而凌純聲被譽為薩滿文化研究的拓荒者,他創立的中國民族學也從此開始。

有段時間,胡煥庸和凌純聲朝夕相處、形影不離,一有機會就在一起切磋學術專業。張其昀的地理考察、凌純聲的民族研究與胡煥庸的人口地理學相互啟發、相互印證,使得他們在各自的學術領域都獲得非凡的研究成果。

后記

1984年7月,美籍華裔人口學家田心源到上海拜訪胡煥庸,他提出“璦琿-騰沖一線”早已超越人口地理的范疇,被全球各國廣泛應用于人地關系所能觸及的諸多領域,而胡煥庸1935年在《中國人口之分布》一文中提出的這條人口地理分界線,應該命名為“胡煥庸線”。

1990年10月,中國地理學會在華東師范大學舉行人文地理學學術大會,宣布胡煥庸為中國現代人文地理學創始人。

1998年4月30日,胡煥庸在上海華東醫院走完了九十八年的生命旅程而安然辭世。《人民日報》稱他是“我國著名地理學家、地理教育家、人口學家,當代中國人口地理學的創始人,當代自然地理學和氣象學的先驅者之一”。

在新中國成立六十周年及中國近現代地理學創立和發展一百周年之際,由中國地理學會與中國國家地理雜志社發起的 “中國地理百年大發現”評選活動,共發布了三十項地理大發現,而排在“珠峰測量”之后的,正是“胡煥庸線”。

2015年,黑龍江省黑河市政府和云南省騰沖市政府商定,在“胡煥庸線”的兩端黑河(璦琿)和騰沖,分別設立“中國人口地理分界線主題公園”各一座,以彰顯胡煥庸為我國人文地理學的發展做出的杰出貢獻。