從云端遙望大地

摘要:隨著“信息時代”的到來,我們開始與現實世界變得逐漸疏離,在《非物》一書中,韓炳哲便對我們在當下的具體狀態做出了如此的評價:“物在今天越來越不受注意力的待見。物在當下的超膨脹導致了物的爆炸性增長,這種超膨脹恰好預示了人們對物日益增長的冷漠。我們不再迷戀物,而是迷戀信息和數據。與物相比,我們在此生產和消費了更多信息。我們極其沉迷于交流。力比多能量一拋棄了物而占據了非物。后果就是‘對信息的狂熱’(Infomanie)。身處其中的我們都是‘信息的常人’(Infoman)。對物的拜物教已經結束了。我們變成了對信息和數據的拜物教。在此人們甚至可以說,有一種‘數據的性欲’(Datasexuals)。”對于攝影而言,作為一種極其“特殊”的視覺媒介,其既是構建“影像世界”的一個途徑,也是抵抗“元宇宙”的一種手段,那么,在前進與阻礙的矛盾中,藉由影像群展“相地堪輿:圖像、田野與地理的詩學”里的具體作品,我們可以對于自我在“大地秩序”與“數據秩序”之間的復雜狀態展開思考。

關鍵詞:信息時代、大地秩序、攝影、相地堪輿、地理

在2024年7月14日,“相地堪輿:圖像、田野與地理的詩學”影像藝術群展在廣東時代美術館順利開展。展覽前言里,策展人何伊寧對于展覽做出了這樣的介紹:“中國古人通過觀察天體運行的規律,向下參考大地運行的規則,故而通曉大道運行的規則,明白世事的道理。這既是道家思想中重要的遺產,同樣也是中國文化中推古至今的智慧結晶。在天人合一的思想世界中,地理學被認為是大宇宙(macro cosmos),即‘天道’的重要一部分,與象征著人類性命的小宇宙(micro cosmos)相互對應。地理不僅僅是中國先人和思想家賴以考察的對象,亦是游士尋道求索的坤址,士人心靈的棲息之所,以及文人抒情懷意的藝境。”“無論是通往深邃過去的洞穴,還是被想象成精神棲息地的廣袤山川,或是滋養文明延續的水系,華夏地理亦為當代藝術家創造圖像的集體沖動提供了線索。‘相地堪輿’展覽關注近年來中國藝術家以攝影和影像作為主要創作媒介,以田野考察為方法,圍繞本土知識與具身經驗,重構與地域相連的視覺敘事。換句話說,展覽關注生活在21世紀的藝術家們是如何借助與地理相關的數據、知識和智慧,將他們的具身經驗轉化成視覺語言,從而在‘現代性’和‘全球化’的迷霧中‘知幽明之故’的。”于是,通過20位活躍在藝術與地理、地質和地緣領域內的藝術家的作品,我們對由地理所建立起來的諸多秩序進行了多維度的觀看。

整個展覽依次分為了“ 坤輿尋址”“地質感知”“基建考古”和“幻鄉詩章”四個章節,而基于這四個章節,策展人也搭建起了三個連續性的開放式空間,以此從不同角度來觀察“藝術家探索中國地理、地質和地緣政治所涉及復雜議題、話語及其創作路徑,試圖通過展覽的現場,編織出一幅細膩描繪地域、文化與歷史交織的地圖”。

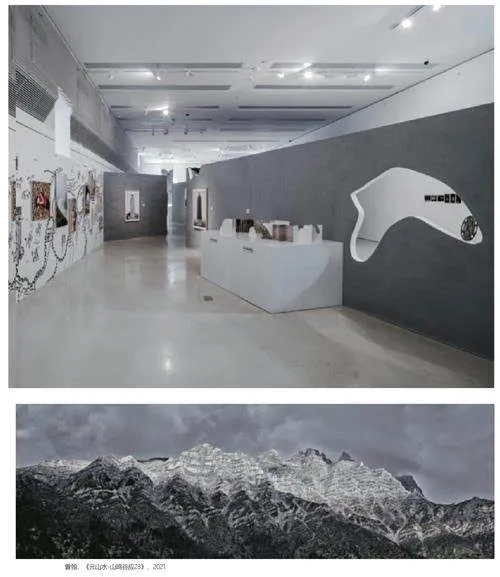

“坤輿尋址”是展覽的第一章節,由徐曉曉的《飲馬長城窟行》、塔可的《洞天新錄》、郭珈汐的《靈山記》、林舒的《塔》以及曾翰的《元山水:山鳴谷應》五個系列作品組成——其將歷史文化與當下地理景觀的聯系作為切入點,并通過攝影這一特殊的語言媒介讓藝術家與攝影對象——歷史文化與當下地理景觀的聯系——進行了緊密地勾連。從內容上看,這五個作品都算是自己比較熟悉的系列。其中,策展人將作品《飲馬長城窟行》與作品《靈山記》進行了對應展現,由此便構建出一種新的敘事關系:作品《飲馬長城窟行》仿若一次利用攝影而展開的科考研究,“徐曉曉試圖探究中國快速發展對這一歷史遺址的影響。今天的長城反映了什么?哪些元素已經消失,哪些遺跡仍然存留?她發現,長城腳下的村莊是為數不多的幾個仍然按照古老傳統生活的地方,但即使在這里,這些傳統也在逐漸消失。她的作品聚焦于這一過程中的視覺變遷。她在每一個地方都試圖捕捉過去的片刻。”而作品《靈山記》依然是以攝影手工書的形式來展現——其由不同厚度的、切割成山體截面的頁面,以及輸出在不同材質上的圖像組成。靈山,位于杭州錢塘江與富春江交匯一帶,因為大量石礦的開采,其形成了特殊的形態——這是人與自然相互影響地結果,便引起了郭珈汐的興趣,于是開始嘗試使用“新地形學”與“社會學”的方法展開調研。作品《塔》是林舒在2017年開始的一個項目,藉由“塔”這個集合了多種文化元素的“符號”,林舒對于攝影的本質進行了自我的反思——“拍攝寶塔讓我回歸物質的關注,放下記錄,保持與現實的聯系和對世界的好奇。發現世界是攝影最有價值的目的,記錄這些發現是攝影的本質,無論今天的攝影如何努力忽略這一事實。”作品《洞天新錄》是塔可繼《詩山河考》系列之后的一個新延續,藉由濟南龍洞的一次游覽體驗——黃易曾經去過的一處洞穴,塔可萌生了拍攝洞穴的想法。和“塔”一樣,“洞天”同樣集合了多重復雜的意義——“‘洞天’的物質形態通常是天然洞穴。而它區別于一般意義上洞穴的特點是——從公元3世紀開始,這些地方都被認為是其中隱藏著可以穿越時空的,通往神仙世界的通道。”通過這些“洞天”,塔可在想象古人生活的同時,也對生與死/黑暗與光明生成了新的思考。作品《元山水:山鳴谷應》以卷軸的形式展現,曾翰通過拍攝中國西部的風景,將古代的山水繪畫精神融入到現代性的照片之中,“探討科技如何改變人類對世界的感知”。

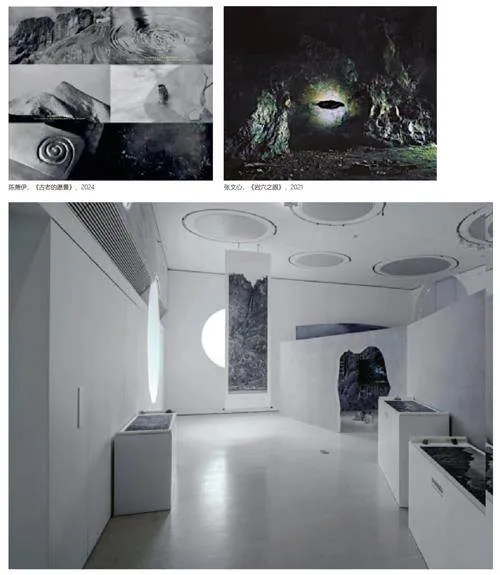

“地質感知”是展覽的第二章節,由陳蕭伊的《古老的愿景》《凋零的巖石》、賀子珂的《亂碼城市》、李勇的《6500號》《11.44km2》、張文心的《洞穴與身體的拓撲圖》以及張紫璇的《空中無色》《絕對純潔》八個系列作品組成。在滄海桑田的地質變化里,人類自己無疑是一種無比渺小的存在——無論是從歷史維度還是從地理維度,當我們將渺小的“自我”投射進浩大的地質變化中時,一種強烈的反差性便產生了,而藉由這種反差性,藝術家們展開了自己的敘事。其中,作品《古老的愿景》《凋零的巖石》是陳蕭伊新近創作的系列(《古老的愿景》是一件視頻作品,而《凋零的巖石》則像是一件影像雕塑作品),其算是陳蕭伊對于山的“影像掃描”的一種延續。在作品《古老的愿景》里,她“多次在橫斷山脈探尋高山深處的海子,自然中無以言表的萬物,指向了某種原初的存在——不在此時此刻、不是現在,無法被語言描述、也無法被命名,一種未曾斷裂的、完整的、卻消失的風景。延續著她對于地質時間與尺度的探索,試圖通過在自然中學習的‘語言’,將生命經驗錨定在了某個特殊的時空中,讓影像去建構并顯現關于原初坐標的‘世界’”。 作品《6500號》同樣也是李勇在近些年的新作,“6500號”是撫順石油工廠里的一座油罐的編號,在廢棄的石油工廠里,它靜靜地沉默著。石油、金屬等能源是大自然經過漫長地質變化所生成的物質,人類將其從原本的存在狀態中挖掘出來,經過提煉和使用過后,它們又被人類遺棄在了城市的角落里——于是,地質的變化與人類的變化便交匯在了一起……作品《洞穴與身體的拓撲圖》是張文心“洞穴”系列作品中的一個部分——“從史前壁畫到黑洞圖像、從桃花源到末日地堡,洞穴在地層之下塑造著人的身體與認知,也在時間中承載著被歷史折疊、消聲的生命經驗。這組作品是張文心數年來在洞穴探索方向上的一個調研切片,也可被看作展覽空間白墻上的一扇扇小門。”作品《空中無色》是一件視頻作品,“這個影片拍攝了一座工作中的地下鐵礦內部的運動,該鐵礦最初建于20世紀70年代,它反映了工人的勞動、機器的運動、車輛的運動、相機的運動,以及藝術家與大地共同顫抖的身體所產生的能量、勢能和重量。影像反映了集體勞動的能量,觀影本身也成為了冶煉能量、感受能量的過程。……張紫璇試圖回到早期電影的運動影像、社會歷史和聲音——工業和能源創造了電影裝置,繼而有了電影,并試圖回答:是否是礦孕育了幻影之旅的推力?”

“基建考古”是展覽的第三章節,由呂格爾的《禹的水》、張北辰的《太陽升起,大北電報站沉入海底》、馮方宇的《楊樹浦:一座電廠與下只角的消逝》、韓倩的《海潮間歇的寂靜里》以及劉衛的《記憶{重置}——東九龍》五個系列作品組成。自人類世以來,為了讓自己更好地生存,人類對于自然世界進行了大規模的改造,由此便構建出一種人類與自然世界之間的“新關系”,藉由這些新關系,藝術家通過影像對水利、通信、工業、礦業和城市空間等基礎設施建設展開自己的觀察與討論,并“試圖借助這些作品來揭示現代性與地緣政治的復雜關系”。其中,作品《楊樹浦:一座電廠與下只角的消逝》以腳手架和鐵絲網搭建的金屬展架顯現出一種濃郁的“建造風”,以此與作品的內容相呼應。相較于章節里的其他系列,作品《楊樹浦:一座電廠與下只角的消逝》顯現出了一種集體性——通過攝影的記錄性,馮方宇下意識地“見證了楊樹浦‘下只角’的慢慢消亡。在每個街道、每個里弄、每個門頭支起相機,在與居民不遠不近的距離中,感受到了架上街拍的樂趣以及楊樹浦居民的良善”,而廢棄的楊樹浦舊電廠更是成為了一個承載歷史,想象未來的“標本”——“也許20年后,這個地方早已面貌全非,但是我手里有一份影像檔案。當下的東西,對我來說是有著一些記錄的價值,影像則是與未來溝通的一種方式。”《禹的水》是《羌的山》系列作品的一種延續——在《羌的山》中,呂格爾通過在山川中行走的感受,對“羌”的歷史和邊界產生了極大的感觸,“此時的創作已不單單是聚焦于羌族這一單一民族,而是更大范圍上的‘羌’。創作目的也從最開始的尋找身份認同擴展到了對整個文化和族群的興趣。2020年7月23日,呂格爾的父親由于臥龍的洪災失聯了5天,所幸后來無事,是因為洪水導致交通電力中斷。藝術家的故鄉汶川地質災害頻發,人們常說是地震將山體抖松,一下暴雨必定有災。

他一直想要拍攝水,因為兒時居住的漩又鎮現淹沒在紫坪鋪水庫水底,之后長居的都江堰也因水聞名。在《羌的山》中已經有不少關于水的圖像,失聯事件加深了藝術家關于‘水’這個作品的整體輪廓”。2018年起,張北辰開始創作“回響”系列作品——“這個項目關注了全球數個海島區域的物理、地理現實與歷史之間的所面臨的新關系。其中描述了不同國家的‘海島’(這些特殊的地理區位)如何在新的科技,金融與地緣變化中展現出新的模式并與歷史糾葛達成和解的。”在19世紀晚期,丹麥大北電報公司(the Great Northern TelegraphCompany)在中國東南沿海的島嶼(鼓浪嶼)上建立了一座電報站,由此,鼓浪嶼便被納入到橫跨亞歐大陸的電報系統之內。基于此,“《太陽升起,大北電報站沉入海底》系列作品便特別關注外來通訊設施及其知識構建與本土歷史的糾葛,探尋通信技術的殖民痕跡在本地化時逐漸轉變和加密進程。”

“幻鄉詩章”是展覽的最后章節,其由朱英豪的《一次橫穿1868年巖層的成像》、鄭安東的《如何(未)命名一棵樹》系列、劉雨佳的《微光漸暗》、任澤遠的《你們來過這里嗎?》以及劉昕的《白石》五個系列作品組成。在工業革命后,當代世界便處于“百年未有之大變局”的歷史進程中——人類與自然世界的關系在發生重大改變的同時,國際格局與世界體系也在經歷調整與重塑,那么,作為人類集體中的具體一員,藝術家自然會被這些具體的變化產生影響,藉由影像,他們以詩意的方式回應了“殖民主義、生態和地緣空間(如海洋、太空)等當下亟待探討的議題。”其中,作品《微光漸暗》是一部影像作品,在2022年至2023年間,劉雨佳前往長白山和松花江上游等地區拍攝記錄了當地人的伐木、狩獵、采集人參、捕魚等日常行為,然后以這些日常影像為基礎,又將西伯利亞地區和大興安嶺地區的民族志、東北文學和民間神話傳說等內容融入其中,由此便“虛構了一系列的生態故事:邊境上的河流、山脈、森林和冰層是恒定又變幻的舞臺;風雪作為詩意的介質勾連起過往與當下;動植物和人類平等地纏繞共生。影片試圖以詩化的語言去破解自然——文化、科學——神話、技術——生態、人——非人之間的二元對立,其中也洋溢著藝術家與自然萬物之間的共情”。作品《如何(未)命名一棵樹》系列是由一株黃山松的銘牌來展開——其被標注為Pinus Taiwanensis Hayata(臺灣二葉松),鄭安東開始對黃山松(PinusHwangshanensis Hsia)、臺灣二葉松與琉球松(Pinus Luchuensis Mayr)三個近緣種群之間的定名問題展開研究,由此引出“帝國知識的譜系為藝術家指出了這些近緣種是如何在當時植物學研究的殖民背景下所定義”,而在具體研究的過程中,鄭安東也跳脫出由知識系統所構建出的束縛,親自前往了這些松樹的生活地,以直觀的方式對其展開具體的觀看——“自冰盛期至今,全球的海平面不斷上升,逐漸淹沒了這三個近緣種棲息地之間曾經互聯的陸橋。早在海因里希·邁爾(Heinrich Mayr)、早田文藏和夏緯英的遠征、采集、命名與制圖之前,這些棲息地的自然歷史就已顯示了這些物種間更為深遠的聯系。”作品《無題(未抵達)》和作品《你們來過這里嗎?》被策展人單獨安置于一個小的空間之內。從內容上講,《你們來過這里嗎?》也是一次利用攝影展開的科考行為,“葡萄牙冒險家費爾南·門德斯·平托在其自傳回憶錄《遠游記》里曾多次提到Portas de Liampoo(明朝隸屬寧波府的雙嶼港)。這個16世紀的東亞走私貿易中心如今已經不復存在,而歷史學界對于港口的定位一直存在爭議。作為對其方位研究的一部分,任澤遠前往了兩個在舟山的小島,島民向他講述了在此有關葡萄牙人的傳說,并帶領他尋找可能的痕跡。這個項目基于一本被質疑真實性的個人游記和兩段民間傳說的口述,通過攝影和行為重新審視事實的創造、組裝和檢索的時刻,反思歷史的生產過程。在嘗試接近那段朦朧的海上貿易史的想象中,藝術家向可能的參與對象發問——你們來過這里嗎?”作品《一次橫穿1868年巖層的成像》則是朱英豪對于19世紀德國地理學家李希霍芬在中國進行的科考行為的一次“復觀”——其以《李希霍芬中國旅行日記》為指南,重走了李希霍芬在150年前走過的旅程,用影像和文字敘述了中國在當下的具體樣貌。在這個過程中,攝影在消解了由時間所構建的隔閡的同時,自我的觀看也取代了他者的觀看——“在與李希霍芬‘并肩行走’的過程中,朱英豪‘不但看到了歷史的巖層沉淀,也漸漸明晰當下的來處’。”

展覽以“堪輿學”作為隱喻,用“行山”“探境”“入城”與“歸鄉”作為觀看的邏輯,邀請觀眾穿梭于華夏大地的山川、河流與人文歷史之間,跟隨藝術家的旅程,在視覺藝術、地理與歷史的交叉之處重新認識廣袤的華夏土地。此外,除了展覽本身的20位藝術家的作品外,展覽還特別邀請程新皓、于渺作為展映項目的藝術家和嘉賓,呈現深入探討他們各自的研究和創作過程——程新皓將分享他在《還歸何處2》(2021)中如何通過親身實踐和重演歷史,探索記憶、時間和空間的交匯;于渺將帶領觀眾走進《額姆宇宙》(2024)和《琥珀》(2024)的創作幕后和研究進展。

回到大地之上

從歷史的維度講, 作為對現實世界的一種“崇拜”,人類從未停止制造“自我世界”的實驗——如果以遠古的拉斯科洞窟巖畫為起點, 早在1 7 0 0 0 年前, 我們就開始了制造“ 自我世界”的嘗試。并且,在人類漫長的繁衍過程中, 這種實驗從未停止過——在近萬年的歷史長河里,通過對“現實世界”的摹寫,人類制造出了無數的與“現實世界”有著緊密聯系的“碎片”——文字的、聲音的以及影像的……從內容上看,這些“碎片”都是人類對于“自我世界”而展開的一些具體想象,仿若是在漆黑的宇宙中閃耀著微弱光輝的無數星辰。

在1999年,一部名為《黑客帝國》(The Matrix )的電影成為人類制造“自我世界”過程的一次重要轉向——當然,其也改變了我對于“世界”的一種既有認知。電影中, 機器為了將人類當作自己的能量來源, 便虛構了一個虛擬世界—— “ 矩陣” ( T h eMatrix),于是,人類的身體便存活在培養基里,為機器生產電能;而人類的意識則通過與人類大腦神經聯結的連接器——其將模擬信息,例如人類的視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等傳遞到人類大腦——“生存”在“矩陣”內。這樣,人類的身體與意識以相互分離的方式分別禁錮在由機器制造的世界內。通過《黑客帝國》這部電影,我開始思考“世界制造”這一話題,并對自己周遭的現實世界產生了懷疑。10多年后——2010年左右,隨著“網絡時代”與“影像時代”的陸續到來,“影像”開始與“網絡”進行有機的融合。由此,人類制造出了一個類似于“ 矩陣” 的存在——“影像世界”,例如,我們可以通過谷歌街景之類的網絡應用程序,對現實世界展開遙遠的觀看與想象。在2 0 2 2 年, 隨著增強現實( A R ) 、虛擬現實( V R ) 以及大數據、超高速網絡等科學技術的爆炸式發展,“元宇宙”(me t a v e r s e)這個名詞開始在國內的各個領域中“流行”。從內容上講,“元宇宙”應該算是人類構想的眾多“自我世界”中的一種高級形態——“元宇宙”是一個“人類運用數字技術構建的,由現實世界映射或超越現實世界,可與現實世界交互的虛擬世界”。在2023年,“突然”成熟的AI技術又成為人類制造/完成“元宇宙”的催化劑——在AI技術的幫助下,那些由人類制造的無數“碎片”的邊界開始彼此消解和融合, 而當“碎片”之間彼此連接并形成一個閉環之后,“元宇宙”就出現了——一個由人類自身建造的“自我世界”似乎就這樣真正形成了。那么,在諸多美好構想/ 利益的驅動/ 誘惑下—— 例如,在人類交往方面,“元宇宙”降低了人與人、人與信息的交互成本,越來越多的工作可以在線完成;在工業生產方面,對于機器的操作,可以借由“數字孿生”技術來保持“元宇宙”和現實世界的同步……“元宇宙”自然而然地成為了當今社會所要面向的一個重要方向。

那么, 從拉斯科洞窟巖畫到《聊齋志異》, 從《黑客帝國》到“ 影像世界” 再到“ 元宇宙” , 其清晰地呈現出了一種漸進的趨勢——早在1 9 7 8 年, 奧地利哲學家卡爾· 波普爾(Ka r l Popper)在《客觀知識:一個進化論的研究》一書中便將宇宙現象分為了三個世界: 世界一是物理世界,世界二是精神世界,世界三是客觀知識世界;藉由這個理論,資訊學(計算機科學、理論信息學等)又衍生出了新的“三個世界”理論——現實世界、資訊世界和機器世界(即電腦世界),以此概括了將現實世界中客觀存在的事物(一些事實與事件)轉化成為數據庫存儲中的數學模型的三個過程。其中,“獨立存在于人們頭腦外、客觀存在的事物歸屬于現實世界;當人們把這些客觀事物收入頭腦后,予以整理,對其簡化、抽象化后,選出事物、事件較具代表性質的屬性,這便成為信息世界的實體;最后通過各種媒體——特別指電子計算機存儲器,將這些屬性整理、壓縮,轉換作數據,并以此形式保存在計算機數據庫中。這便是轉換的三個大體步驟:由現實世界的客觀事物至信息世界的抽象實體屬性,再至機器世界的數據記錄”。(維基百科)但是,在這一趨勢的影響下,人類與現實世界之間的關系卻處于一種不斷疏離的狀態里——我們當下與現實世界的聯系從原本的直接性觀看逐漸轉向為藉由影像來生產出間接性想象,例如,我們現在可以在自己的家中通過網絡就能輕易地實現游覽世界的夢想。

從邏輯上看, 無論是“ 影像世界”還是“元宇宙”,其核心是數據或者是算法,這是一種人為制造的邏輯, 那么, 其必然具有一種先天的導向性——換句話說,我們是在他人制造/ 導向的基礎上來展開自我的觀看,所以,我們就很難——或者說無法——通過“影像世界”來實現對于現實世界的真實觀看。也由此, 我們與現實世界之間也必然會因距離而逐漸演變為隔閡—— 馬歇爾· 麥克盧漢(M a r s h a l l M c L u h a n)在《理解媒介:論人的延伸》(Underst andingMedia:the Extensions of Man )一書中便曾這樣寫道:“任何一種感覺的延伸都改變著我們思想和行為的方式,即我們感知世界的方式。當這種比例改變的時候,人就隨著改變了,因此,‘任何發明或技術都是人體的延伸或自我截除’。人工智能時代,技術已經不僅僅是人體功能的延伸,而已經成為人體功能的‘竊取者’。人類迫于人工智能的侵蝕而不得不被動地做出改變,以出讓自身機能作為技術發展的籌碼。這種受制于技術馴化而導致的人類改變實際上正是人被異化的鮮明體現。”因為人類制造“自我世界”的欲望不會停止,所以,現實世界的邏輯開始逐漸消解,數據邏輯開始逐漸建立——韓炳哲在《非物》一書中便對這一變化進行了具體的描述:“數字化秩序在今天接替了大地的秩序。數字化秩序讓世界變得信息化,由此它祛除了世界的物化。媒體理論家維蘭·傅拉瑟(Vilém Flusser)在十多年前就已經指出:‘在當下,非物全方位地涌入我們的周遭世界,它們正驅除著物。人們稱這些非物為信息。’我們今天正處在從物時代向非物時代的過渡。并非物,而是信息在規定著生活世界。我們不再安居于大地和天空,而是居住在谷歌地球和數字云之中。很明顯,世界變得難以把捉,變得縹緲,變得幽靈化了。沒有任何東西具有樸實牢靠的手感。”

攝影, 作為一種獨特的視覺媒介,其在人類文明發展的過程中,卻處于一種十分特殊的地位:一方面,記錄/ 機械復制是攝影的本質屬性,那么,憑借自身的這一屬性,攝影就能夠將三維的現實世界轉化為二維的影像碎片,當無數的影像碎片集合在一起時,其便自然而然地構建出了一個扁平的“影像世界”——蘇珊·桑塔格在《論攝影》一書中曾這樣寫道:“攝影術肇始于1839年,從那以后,幾乎所有事物都為攝影所記錄,至少看來如此。正是這永不饜足的攝影鏡頭將我們從柏拉圖的洞穴困境中解放出來。攝影在教給我們新的視覺模式的同時,也在改變和擴大我們既有的觀念,告訴我們什么東西值得看,什么東西允許看。攝影是一套看的語法,更是一套看的倫理。攝影業最為深遠的影響在于它將一種認識加諸我們,即人們可以把整個世界當作一系列相片,納入腦中。”如果,像前文所述——“影像世界”是人類制造的“自我世界”中的一個部分/樣式,那么,攝影便成為了人類制造“自我世界”過程中的一種重要工具。另一方面, 同樣藉由記錄/ 機械復制, 攝影讓攝影實踐者與攝影對象之間產生了直接性的關系——也就是我們常說的攝影“在場性”,那么,在正式進入“元宇宙”之前,現實中的攝影實踐者與現實世界中的存在之物所藉由影像生產工具來產生出的關系便成為攝影存在的重要前提,也就是說,這是攝影在當下的既有規則。但是在2023年,突如其來的A I技術卻給攝影帶來了一陣不小的“風波”,通過A I圖像生成器(AI Image Generator)生產出的“類影像”作品開始大量地出現在攝影展/ 攝影獎/ 攝影教育中—— 例如,2023年4月13日,在2023索尼世界攝影獎(Sony World Photography Awards)的頒獎晚會現場,德國攝影藝術家鮑里斯·埃爾達格森(Boris Eldagsen)當場宣布自己的獲獎作品《虛妄記憶:電工》(Pseudomnesia:The Electrician )是由A I圖像生成器DALL-2創作的,并拒絕了其相應的獎項;2024年30月30日,陳川端憑借A I生成作品《世界在巨蛇的腹中》獲得第十三屆“三影堂攝影獎”的大獎……從邏輯上講,由A I圖像生成器生成的圖像并不能歸類于攝影的系統下,因為其是一種“憑空”的制造,這就瓦解了攝影實踐者與攝影對象之間的關系,消解了攝影的“在場性”。所以,A I技術或者說“ 元宇宙” 是一種對于既有攝影規則——當下攝影——的消解。那么,這樣反過來看, 攝影又自然而然地成為人們抵抗“ 元宇宙” 的一種武器——其時刻強調我們要與現實世界保持緊密且直接的聯系。由此,當下的攝影就顯現出了一種矛盾性:一方面,攝影是人類制造“自我世界”過程中的重要工具,另一方面,攝影又成為人們抵抗“元宇宙”——人類制造的“ 自我世界” 中的一種高級形態——的一種武器。

所以, 在時代沒有發生本質性轉變之前,我們似乎無法對攝影做出新的定義以及對其的未來狀態做出新的預判。既然如此,那么我們為何不重新回歸到數據邏輯之前,回到“大地秩序”之中——重新強調攝影之于我們與現實世界之間的連接,因為它曾是我們攝影文化中的缺失部分。

參考文獻:

1 、韓炳哲. 非物. [ M ] .東方出版中心.2023-5.

2、卡爾·波普爾.客觀知識——一個進化論的研究.[M]. 舒煒光.上海譯文出版社.2001-1

3、馬歇爾·麥克盧漢.理解媒介:論人的延伸.[M].何道.譯林出版社.2011-7

4、蘇珊·桑塔格.論攝影.[M].黃燦然.上海譯文出版社.2010-5