歸念斷征篷

很多時候,對某一個靈魂的尊崇,需要以一種謙恭獲得。也因此,理解一株小草與理解一棵大樹,有著相同本質的意義。清溪梨園子,在周兆民家西側,一條麻石路,伸進了山林。我在清溪村居住時,早晨、中午或下午,不知走過多少次。坡上坡下,樹木花草,疏密濃淡。山不高峙,微小斜坡,適合散步。時令來到,枝丫間,綻出了小瞢小朵;山谷山坳,萌出了軟草。即便深冬,綠植們,仍會柔韌而頑強地蔥蘢著。春天、夏天、秋天和初冬,更不用說了。其實,此處梨樹林子,不大,亦不小。我在坳子里,看樹木,讀花草。時間嬗變了太多內容。青黃果實,如似故人。時光滄桑,如若故土。山坡和山谷,呈現著波浪形狀。樹與樹,草與草,恣意生長。物質的,精神的,似在表述。一朵云滑過,一場雨到來。旺盛的,風吹招搖;萎頓的,起死回生。林子里,能否找到紀元土質斷層、溶巖時間軸,得問問深藏地下的獸鳥骨殖。觀察梨樹,尋找曾經,非主觀臆斷,仍要遵循忠實的地理。日光流年,清瘦蒼邁,皆為本態。梨樹與茶樹不同,愈老的梨樹,所結果子,不如壯年梨樹——換了三茬了,如同三代清溪人,既見證了歲月的葳蕤蔥蘢,也見證了時光的凋敝殘敗。

自然是人類的神話,永恒的、無處不在的鄉愁。園子,或林子,樹種繁多。灌木、花草,早于梨樹而生。開荒前,荒草雜樹匍匐。有些樹,是鳥兒銜來的果子,果肉吃了,籽兒掉落,生根破土,發芽長葉,抽蘗成枝。后來,雜樹少了,梨樹多了。站在山坡,聽得見“雞犬相聞”的村莊,嗅得到“天子入疆先問我,諸侯所保首推吾”的土地廟前的香火味兒。或者,瞧得見長年奔跑江湖、做買賣好手的“秋絲瓜”夫婦的吵架情景:猜得到狡黠的龔子元請“亭面糊”喝酒場面:看得清“不做事就會生病”的“發財老倌子”陳先晉的勤勞習慣:看得見陳大春與盛淑君山月般的愛情:瞥見了劉雨生家里來了一個“田螺姑娘”,趁其不在家,來給他洗衣做飯、拾掇屋子,引出“捉怪”喜劇,以及與盛佳秀的熱鬧婚禮,等等。

蒲公英綻了絨球,土大黃生了稈籽,虎耳草開了小花朵,野芹菜抽出了嫩莖,野蕨菜握起了細絨絨的小拳頭。城里來的婦女,帶著網袋,在田塍挖野菜、掐菜苔。村子里,誰家小兒在溪水邊,帶著小桶小網,捕撈小魚小蝦,衣裳和頭發,弄得全是水……溪河如夢,講述著山鄉故事。人間冷暖,被作家放進了文字里保鮮。《山鄉巨變》的故事書寫,追求的是,恬淡明凈,朗逸清純。清溪村,是湖湘的一幅民俗畫卷。隨著時光的推移,陳釀般,散逸醇香。美麗山鄉,有“人間煙火氣,醉撫凡人心”之味息。連“吵架”,亦有令人忍俊不禁的趣味。寓于“勞動榮耀”的婚娶,亦是多多。故事在山水間舒展,自我消融,可辨可識。比如,《山那面人家》,作家信奉的未來,是傳統美德帶來的改變。作家尋找或遇見的,一定是人類最純凈的面孔。作家,不僅僅是故事的講述者,更是思想者和哲學家。不在于寫,而在于思考。茲是文本折射的世界觀、創作觀和方法論。山林坳,水澤畔,都是故事發生的生活場域。桂滿姑娘,受人挑唆,誤解了丈夫謝慶元,與張桂貞大打出手。“在淡淡的暮煙里,在這座茅屋小小地坪里,桂滿姑娘和桂貞姑娘,這兩位從前的朋友、兒時的游伴,發生武裝沖突了。一個揚起掃把子,一個舉起了鋤頭。一邊披頭散發,一邊精精致致。但究竟是婦女,比起男人來,斯文多了,雙方舉得高高的兵器,暫時都沒有落下。一把掃把,一柄鋤頭,襯著逐漸暗去的藍天,斜斜橫在煙靄蒼茫的暮色里。”事件“沖突”,饒有意趣,沒有暴力,卻有讓人捧腹“戲說”的愉悅感。站在高處的人,看到的,是一幅有趣的農人生活畫面。不打不鬧,不是民間。虛構與真實,有著些許關聯。有如梨花,生之天然,凋之自然。一位作家,清楚自己的“想”和“寫”。對文學來說,淡于矯飾,少以修辭,是最好的鑄煉。時間如同草木,情境如同溪流。惠特曼所言“普遍的未來”,乃美德也。山村每日,從晨曦到黃昏,都是一篇美文:詩意、唯美、獨特。文字,在山坡、田野和水塘那里。他選擇回鄉,寫作,勞動。“托愛神秘,相信夢幻”,“浪漫主義是因為怕直視真理之眼而來的”,“最清醒的現實主義落人最不清醒的神秘的泥沼”。(魯藝講稿《作為藝術家的托爾斯泰》)對“人類大鄉村”的期許,是一代知識分子的理想。講稿里又發現:他是一位嚴謹的學者,亦是一位通曉耕播的農人,更是一位勤勉的作家、詩人。清溪村人,少有人知道,他官多大,只知他是“仙梯公”的兒子。人間創造神話,必讓理想有其位置。沒有務實的理想,就是虛幻的理想。稿費和獎金,變成了梨苗、桃苗和稻谷種,遍植山坳山谷、水田原野,從而蔥蘢了一個時代。

“倉廩實而知禮節”。紅薯、馬鈴薯、油菜、紫菜苔,陽光照耀,色澤鮮潤。作物是風景,是新世界。農人扛鋤攜鐮,到山那面插秧、刨筍,經過梨園,腳步緩緩。說話聊天,語速快,嗓門大,每一句,都聽得見。疏星朗月,清風陽光。只要允許,水牛可人、雞豬可人。只要不允許,一道竹柵,可攔牛豬雞鵝。清晨、黃昏,明亮、陰暗。春夏里,園子以純粹意境,調劑自然審美。一位鄉土作家,穿著水靴,帶著鐮鋤,進園子,看梨花,讀桃花,賞茶子花,掐青菜,薅嫩蕨。也摘幾粒花椒,挖幾根薤白,調劑生活的味道。或到西邊水田,收割稻谷油菜。天地之間,有一小朵淺云,悠然滑過。那是一小片兒藏了幾粒雨的云,為栽植的樹,滋潤甘霖。水聲蕩漾,風起漣漪。天地之間,山嶺、河流、田塍,是開闊的、絢麗的。

梨花,喻指冰清玉潔。“只緣春欲盡,留著伴梨花。”(杜甫)“忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開。”(岑參)“玉容寂寞淚闌干,梨花一枝春帶雨。”(白居易)“落盡梨花春又了,滿地殘陽,翠色和煙老。”(梅堯臣)“惆悵東欄一株雪,人生看得幾清明。”(蘇軾)“夢回人遠許多愁,只在梨花風雨處。”(辛棄疾)“還怕俺,深院梨花。又作故人清淚。”(吳文英)“鶯鶯燕燕分飛后,粉淡梨花瘦。”(元好問)這么多的梨花,照亮了古典主義,也映亮了現實主義。梨花夢,梨花劫,梨花渡。相信山地,捧出金銀。“要有光”:雨是云的光,種子是土地的光,農人是農業的光,詩歌是靈魂的光。生命之光,覺照山河。光,是文學調子;光,是繪畫色彩;光,是憶想色澤。光,是以“山鄉”為主題創作的農村生活之具體內容。

水田的態度永遠謙恭。雨水過多,溢出不納;雨水少了,池塘儲存。有時候,雨水也會穿上靴子、扛著鋤頭和鍬鎬,搬起石頭,掘開泥土,與農人一起“做田”。腳下泥濘,有時滑了一個趔趄,差點兒摔倒。農人走慣了,掌握了防跌跟頭技巧了,邁開大步,在雨里行走自如。雨,下個不停,也不怕。陽光出來,就會將雨水攆進池塘、滲入泥土。農人挑筐擔簍,踏過草叢,走人林子,采摘果實。梨園滴翠,密匝匝的葉子,涌動鳥鳴。風雨后的梨園,碧翠澄凈。雨水灑在山下水塘,水汽氤氳;山上的水,流入水塘,將白天蒸發的水歸還。

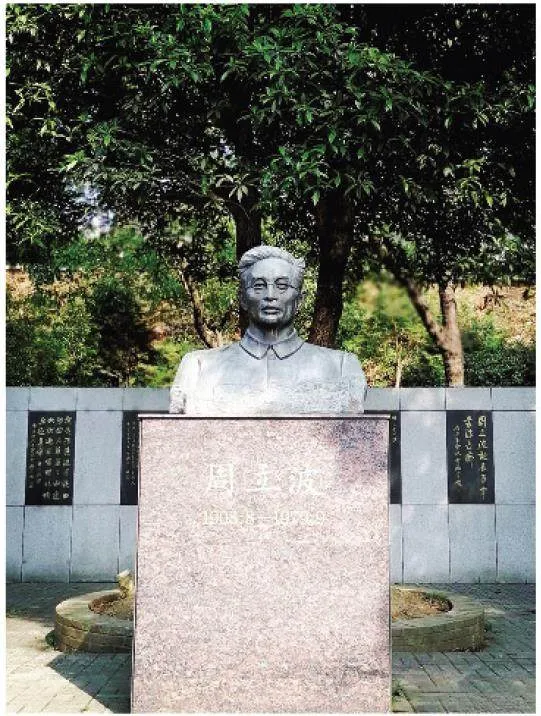

山坡麻石道。有一位躬行老人。看樣子,是要到山坡園子那里干活。有一小片兒用木棍攔成的菜畦,那是他的菜地。老人拔菜,直身,將菜根土捏碎、抖掉。老人是周立波的親侄兒、88歲的清溪村民周兆民。我們疾步向那個方向走,欲打招呼,卻見老人腿腳飛快,竟然一轉身,就到了坡下幾株梨樹下面。卜雪斌說,老人大概急于回家燒菜,再轉轉吧。我確信,周立波的事,周兆民講了多遍。每個人聆聽,或有不同。家脈有傳承:晴耕雨讀,勞動健身。歷史的、現實的,正發生變化。一個能給時代留下印跡的人,肯定有非同尋常的人文理想和生命品格。清溪村,說辭美好,很大成分,在于建構理想“人類大鄉村”模式。園子里有標牌,題記與梨花高潔有關的詩句。不只是看的,更是景象。周仙梯、周立波、周萼梅、周兆民等老一代詩人吟詠清溪村,是理想主義的瞻望、文化精神的修磨。

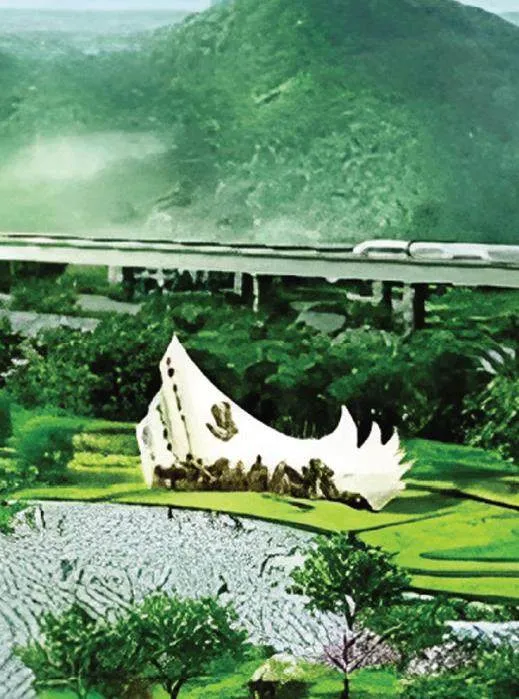

山坡平壩,有幾幅“三次捐資建果園”的故事。時間分別是:1954年、1958年、1962年。70年代,陳樹坡上的果樹剩下了一株梨樹,周兆民將之移栽到了老屋東邊做紀念。我在周氏故居看到了。時值冬天,梨樹葉子掉光了,樹是筆直的,顯得稀疏,枝叉越過低墻。如果不細看,真的分不清,到底是樸樹,還是梨樹。這株僅剩的梨樹,有如歷史標本,與老屋一起,“陳列”在了老宅院子里。樹下,有小塊草坪,放著筐簍扁擔、鍬鎬鋤鐮。想象當年,干活累了,他坐那里,姿勢生動,談天聊地,手比劃著,肩膀隨手勢,向前弓起。他也傾聽鄉親意見,暢快說笑。“不能讓山坡荒著”。他對土地珍惜,有如他對文字的鐘愛。自然與人,更多時候,應該是合一的,而非對立的。提及梨園,那定是周立波的故事,他們知道,墻上掛著。“陳樹坡山,梨樹長旺了。”山不高,乃是丘陵,或是小山包。土地嘛,或是貧瘠的,或是沃腴的。栽種梨樹,結的果子,卻是密匝。或許,種莊稼,亦能豐收。鄉親心里,《山鄉巨變》是有畫面感的。

某日下午,詩人、畫家馮明德兄帶我去桃江浮邱山村子參加寫春聯活動,遇見了益陽籍畫家許國良先生。許國良在東北當了5年兵,然后復轉,歸鄉創業,以藝助農,以文興農。他教孩子書法、繪畫,讓孩子感受藝術之美。他在桃江西峰寺村、桃江三堂街九分村、桃江石牛江鎮牛劍橋村、益陽資陽區富民村、益陽資陽區茈湖口鎮明朗村、益陽赫山區岳家橋鎮石壩口村、南縣中魚口鎮白吟浪村等村落,建藝術家基地。還有多村要去。孩子可塑性強,從小熱愛鄉村。鄉村是農業文化之集成。智慧農業,理想稼穡,應作為藝術去愛。比如,他在西峰寺村、富民村搞“農耕文化博物館”:盛米的竹斗、曬米的竹箕、做印子粑粑餅的花模、舀擂茶的竹勺、蒸煮時放于鍋中的蒸格、研磨草藥的石臼、燒水用的爐罐、過去結婚報喜的彩盒、彈棉花的樟木彈錘……都是“農耕記憶”。亦是民間美術家“踏破鐵鞋無覓處”的最佳場所。至于我這個自詡見多識廣的作家,在此亦覺得除了“相似性”,卻更有諸多“想不到”的存在。從文化的認同性來說,農業文化,反哺了工業文明。在一定意義上,也給予工業文明和農業科技所帶來的負面效應,以一定程度的提醒。大地之美,需要藝術,來觀察、來表現、來改變。

許國良先生招集村人,搬磚運瓦,筑建屋墻。用鉸碎的稻草與泥打成的土墻是美的。將薄薄的石片疊在一起壘起的墻壁是美的。用傳統榫卯結構筑造的房屋是美的。看陽光照在灌溉過的稻田是美的。把擱在山谷里的舊木頭撿來當作休息的凳子是美的。即便只是由諸多楠竹捆扎而成的山門也是美的。而這一切,無疑都是潛移默化的美育。鄉村文化,需要審美的心靈。孩子在村里撿垃圾,鄉村干凈起來。雙休日,在“詩吟堂”里讀古詩、念古文,鄉村便有了文化味。春天播種:“鄉村四月閑人少,才了蠶桑又插田”;夏天耕耘:“犁田歸來莽蒼蒼,且喜山外有斜陽”;秋天收獲:“布衣暖,菜根香,農家歲月長”;冬天儲藏:“力盡不知熱,但惜夏日長”。一粥一飯,當思來處不易;半絲半縷,恒念物力維艱,是農業理想。文化是有形的理想。抑郁的孩子,變得快樂活潑了。一個小女孩,7歲了,不會說話,到了美術班,變得乖巧了。藝術是文化的溢出,是對文化的滋育。桃江明燈山的生態農場,是許國良打造的“藝術鄉村”:稻田整潔,屋舍儼然,連石墻的砌筑,也堅持藝術疊壘,花樣鑲嵌。

午飯后,我在村里轉悠。看見了“印子粑粑”作坊。印子粑粑,是益陽地區的傳統美食,村子將之做成產業,也是農村“手工經濟”發展的主要項目。青年劉小榮是返鄉復員兵,他說若有時間,自己要報一個班學習,多學傳統文化,發掘傳統美食。同時,也要有農業科學的加持。文化是第一生產力,文化是農業的陽光。“文化賦能”對象,首先是人,然后是產業。農業文化,會提升人的修養、培植理想情操。在農村,人與自然,更能體現文化修養帶來的益處。先是一個小改變,繼而再接二連三實現。未來的圖景,農人清楚。創造性的鄉村之美,遠比說教來得實在。人們在領略生活的同時,更懂“文化賦能”呈顯的非凡價值。

大地的回歸者,走出去,又走回來。我猜想,周立波見過“理想世界”是什么樣子。在我看來,人類大鄉村,首先是自然的,或者是生態的。天人合一,萬物生機,才有“物活論”。“物活論”亦叫“泛靈論”,是17世紀的哲學思想,在“人類大鄉村”意識里,很好灌入“生態中心論”之理念。“物活”或“泛靈”,令人感悟自然妙處。感悟(感應)在于人能體驗真實,同時也給人以醒覺。“生態中心論”強調土地保護。生態文學作家寫出了“生態與人”千絲萬縷的聯系。比如,《瓦爾登湖》《夏日走過山間》《沙鄉年鑒》《寂靜的春天》,生態文學,以靈動文筆,描述了自然景象,記敘了“人類與生態”的聯系,敘述了人與自然的情趣。“土地倫理學”包含的是:土壤、水、空氣、植物、動物和人,等等。

《魯藝講稿》中記載了《野果》的講授。亦有約翰·繆爾和利奧波德的“生態主義文學”“生態中心論”作家,要求寫作者為土地的生態和民生寫作。他說:“所謂幸福者,是和自然一道,看自然,和自然說話。”對胸裝天地者來說,理想是敞亮的。人類的自然精神,是大地的宮殿。大地是美的,理想的大地更美。周立波的梨園,有縱深的合唱。生者與亡靈,停留園子深處。無論如何,我相信,即便是一個陌生人走進梨園,亦會留意園子里的盎然生機。梨園,是他的理想:將荒蕪變成遍山瓜果。理想的農業,即是如此。

老子《道德經》第39章《昔之得一者,天得一以清》中云:“天得一以清;地得一以寧;神得一以靈;谷得一以盈,萬物得一以生。”世界,沒有荒蕪的山河,只有荒蕪的內心。如果,你認為一個小小山坡不會有什么價值,那是大錯特錯。不信,你瞧瞧,每年春天,最先拱出土的是:蒲公英、土大黃、紫地丁、車前子、大薊、薺菜、馬塘草、牛筋草、蕨菜,等等。能生出野草的山地,也能生出梨樹、桃樹、桔樹、杏樹、枇杷樹和山茶樹。內心蔥蘢了,天地才會茂盛。“理想”之標準,非是“拿來”,而是創造。且能永存,且能留存。物質豐贍,需要精神的加持。如此,美麗鄉村,才更恒久。

16世紀神秘主義學者塞巴斯蒂安·弗蘭克(Sebastian Franck)在他的著作《悖論》里說:“當陽光普照整個大地,而使萬物生機勃勃時,上帝就與萬物同在,一切也與上帝同在。”人是大地生靈,也是風景的一部分。那么,對于風景來說,須有文學聯想,使得人與景物之間,有某種內在聯系,甚至與“戲劇化”的審美有著千絲萬縷的聯系。

滿園梨樹,一硯白花。園子里,樹不單一。酸棗樹、香樟樹、茶子花樹、桂花樹、桃樹和苦栗樹,亦是多多。山胡椒樹,小枝冒出油綠小粒兒。成熟的山胡椒,可做醬、榨油,除腥膻、消病菌。雨水多的夏天,掐上一把,不用水洗,已是干凈。涼拌胡椒芽兒,或涼拌黃瓜時,放一小點兒調味兒,清脆爽口,預防中暑,亦可預防心腦血管疾病。待一月,花苞淺綠,揪一把,異香撲鼻。山胡椒花,香味獨特,甲殼蟲最愛,被咬斷了的小枝,落地生根,萌發新芽。到了七八月份,粒果成熟,香芬濃郁,反而會讓蟲兒躲避。這是山胡椒樹的特質。就像經年打造成的一把銳器終于派上了用場。擼一把成熟的山胡椒粒兒,燉羊腿、蒸牛頭、煮資水黃顙、蒸南洞庭翹嘴魚或鳊魚。湖湘人擺宴,豪橫、闊綽、霸氣。竹碳火大鍋子,有陶瓷的,也有鑄銅鑄鐵的。“無鍋不成席”“一熱勝九鮮”。火鍋菜,五行俱全。能辣翻一頭牛的山胡椒配朝天椒,是鍋子菜的靈魂。從梨花開,到梨果落,清溪村人明白果實對于大地的重要。一場花期,滿園收獲,融入有質感的景象里了。勞動創造預言,梨樹漂泊人間。進入春夏,它們迎受雨雪,洋溢強韌,將勁柯虬枝,伸向天幕。山坡之上,如此氣派。植樹者內心,如同酸甜糯梨,深嵌美好憶想。聲音和光影,斑駁呈現。每年,都會嗅到蜂蜜的柔甜;每時,都能聽到山鹛、鵪鶉和黃鶯的鳴啼。花朵漂泊,果實飽滿,理想閃爍。

后來,小小梨園,也曾突遇妄災。所幸歷史從無遺忘。那些走向,何時止息?清楚的、糊涂的,皆在槲中。或許,活在時間深處的人,仍存幻想,等待著那個“到來”的理想。最后,園子最早栽種的梨樹一株不剩了。時間涌出悲傷。栽樹難,砍樹易。像保護老宅磚瓦,終有一株是幸運的。梨樹的姿態,從下至上,被時光閱遍。

周家老宅墻外有兩眼老井:一井洗菜,一井取飲。碧泉涌動,鏡透秘密。無論形狀、尺寸和石頭,都隨光陰起了變化。老井斷層,呈現蒼邁。我在此駐足,觀察了五分鐘,幾乎說服了自己看出的差異。像珍存的故事,不在場的“他者”,亦可聆聽,亦可講述。信仰篤定,理想堅韌。寂靜之地,遮蔽、敞開,皆需勇氣。他,到來,偶然,必然。他又以勞動,鍛錘了生命的強健;他以讀書寫作,提升了山鄉文明。山路是麻石路,后來修的。寬闊,粗糙。但不會跌倒。縫隙也有些大,細草從石隙萌出,像肥大的、大針腳縫出的粗布衣裳。梨園的路,呈橢圓狀。上山,下山,走起來,一個小時間的輪回,有些靈趣,有些微妙。

山坡平壩臺地,有文字記述“梨園故事”。對于生態而言,今與昔,都如此。我們既要有田野莊稼,也要有花草樹木。春有蔥郁,秋有收獲。明凈天地,欣郁植物,是一部打開的生態之書。卜雪斌說,梨園是“我們童年的樂園”。“老人看園子,我們幾個小孩子趴在草叢里一動不動,等老人走遠時,我們以最快速度,沖到茶子樹下,藏了起來。只要刮風,就有梨子掉落,我們就可撿許多梨子,用衣服裹著,然后找到一個僻靜地方,大吃起來,吃得肚子撐得疼。”想起小時候,卜雪斌心生感動。當年的梨園,沒鋪麻石路,鶯飛草長,山道小草,被腳步踏踩得濕滑。有時候,他們在坡下,有梨子,被風吹落,順著柔軟的草,滾到下面。人在路上,俯身即拾。飽含汁水的梨子,清脆香糯。有的被螞蟻啃噬,有的被鳥雀啄食,這種梨子,最是好吃。老人撿回家,切成片,大棗、桂圓、百合、冰糖,同煮,飲汁,治小兒咳嗽。

梨園是開荒所得。1962年底,周立波回老家給母親掃墓。他看到隔著水塘不遠的陳樹坡雜草叢生,不見一棵果樹。“大躍進”年月,果園子被毀了。他山上山下轉悠,他的腳,正好踩在了一個桃樹蔸子上,不禁心情沉重,嘆道:“陳樹坡可惜,太可惜了!”

幾天后,他從自己的稿費中拿出3000元錢,買了梨樹苗,并請來一位農技師作指導,把樹苗栽上。并當場吟詩一首:“昔日桃樹坡,亂石骨頭多;如今桃花坡,梨樹一棵棵。”“毀了桃園,又建梨園,是件喜事。來,我們照個相做紀念。”他把鄉親們分作兩排,立在一棵最大的梨樹苗前,大家推周立波站當中,他橫豎不肯,堅持要站在后排邊上,照了一張像。周立波回北京后,還寄了800元錢給鄉里。多年的時光,梨樹結了梨子,給鄉親們帶來了喜悅,也成了村子里一筆可觀的收入。

理想耕播,是“鄉土文學”主題。清溪村精神文化來源,從文學到現實,都可看作是時代理想的重構。歷史軼事、神性傳說,成了“清溪文化”的重要部分。土地有個性,人有知性,土地的問題,在于人類的反思。諸多理念,不是流于表面,而是嵌于深層。小說所表現的,是農業生產規則里的某種存在。生活習慣、生產方式、人文理念、人與自然的配合,等等。我們不要試圖改變什么,更多的,應遵循社會發展的周期性和規律性。與自然是否達成和解,成了農村時時上演的事件。就農業而言,從來都不是孤獨的,因為必須有人類參與,否則,不是農業,也沒有農業理想。

陽光透徹,將山道照得發亮。周兆民老人沒有午休的習慣。梨園子里有一小塊菜地。他拔了三把香菜,青嫩,纖細,葉密。一把大概用來燉魚鍋,一把大概用來炒臘肉,一把大概用來拌青筍干或石鍋煮黑豆腐。他離我們很近,近得可以聽見彼此的呼吸。卜雪斌帶我進菜園子,叫聲“老伯”。穿著深藍棉麻棉襖的周兆民,抬起頭,見是卜雪斌,知他有事兒,站直身子。聽了我們的來意,老人往家走,到地頭的水管那里,將三把香菜洗了,洗得認真,香菜根兒白亮。甩了甩水,到家里,將香菜放人廚房。又拿杯子,給我們沏茶。然后坐在門前椅子上,與我們聊天。周立波是清溪村的文化符號。當年,人們以能見到周立波、或是周家親屬與親戚為榮耀。那個時候,一位國家干部,沒有坐享其成,而是回到鄉里,把學到的、聽到的,帶了回來。那時的周立波,做的頭一件事,就是修建一個文化站。地委書記郭勤文來看他,見周立波的槍套嶄新,提出交換槍套。本來他的槍套,舊得不能再舊了,還有磨損和破皮,料想周立波不會同意,誰知周立波竟爽快地答應,立即解下自己的嶄新槍套,送給了郭勤文。還說讓他好好保養。郭勤文很感動。但從此,也埋下了禍根。恰恰就是這個槍套,給周立波惹了很大的麻煩。文革時,《山鄉巨變》被打成了“大毒草”,紅衛兵來清溪村抄家,發現了槍套,這可是不得了的大事!光有一只陳舊槍套,槍呢?料想肯定是藏起來了。

掘地板,摳地縫,嗅著氣味,翻遍屋子,也沒找到槍。其實呢,立波早將從未用過的槍上交了。槍套實在太舊,當時沒在意,便留在了家里,不想被紅衛兵發現,從而惹起了猜疑。幾經周折,最終證明立波所說,都是實話,方才罷休。

舉目眺望,唯理想偉大。沒有空洞的詞藻,只有實在的低頭苦耕。理想,并非有人所說“那根火柴在手指間燃盡時,疼痛使你忘記所要尋找的”,偉大的笛卡爾,所投注的偉大理想,其實是難以斷定的。而且,其最終會有怎樣的結果亦未曾可知。因此,他的“回鄉”,意味著“理想者”要進行一種社會實驗,意味著極具洞見的思想者顯得尤為重要。更多時候,思想者的作用,不亞于大廈設計。而那些蹩腳的理想者只會讓理想退回到遙遠。

大農業觀,融入了現代生活。唯其山鄉,或有理想存在。清溪耕者,似田園詩和農事詩。陳樹坡、楓樹山、高山侖,有如南山,能看到桃源景象。不疑慮觀念,不忐忑夢想。周兆民的父親,來給周立波做飯,好讓他“生活好一點兒”。周仙梯有5個兄弟,周兆民的父親排行老大,周兆民對叔叔仰敬有加,為保住梨樹,不遺余力。當年移栽故居的梨樹,據說是引進品種,以適合益陽本土氣候。梨果繁多,束生束長,三顆一株,果靴大,果柄同枝,呈雞爪狀,故而又叫雞爪梨。可鮮吃,或曬成千,或釀成酒。落葉喬木,高達二十多米。降霜成熟后的梨子,被風吹落,甜糯爽脆,很是好吃。這一批樹,是當年周立波用文學獎金,買的樹苗兒。其間又幾遇周折。七八十年代,在村人努力下,梨園子再度旺盛。梨子的品種,也有改變:引進了青皮和黃皮。誰進園子,皆可摘之品嘗。漫步園子,聽到紅嘴藍鵲、山鹛、草雀、黃鶯、白頭翁、椋鳥、繡眼兒的喧鬧。果實好不好吃,鳥兒和蟲子,最有發言權,它們才是真正的特級品評師。被鳥兒、甲蟲或螞蟻叮咬過的果子,皮薄汁豐、香脆可口。每年成熟季,遇到這種梨子,摘下來,撿起來,拿回家。吃不了的,用大缸小壇釀酒,不需要加冰糖,酒汁自然粘稠,狀如梨膏,化痰止咳,平喘潤肺,有奇效。1963年,周兆民從被毀的梨園子里搶出了一株,種在了周氏老宅院墻下,至今,仍在結果子呢,而且,形態和味道,與從前,所差無異。

天露地霜,物生仙靈。塞爾西奧·皮托爾說:“當你遠離你熟悉的地方,來到某個陌生之地,立即就會讓你對你過去熟悉的地方變得清晰起來。”物物照應,活在一處。天人互感,可咂味矣。陽春德澤,植物陰陽相生;風霜雨雪,植物精神健旺。因果輪回,夢幻覺照,不束縛生死之限。盡管人類,有如草芥、有如樹木、有如瓜果,隨時盎然,隨時凋謝。植物的神性閃耀在人的周圍。作家賦予植物精神品性,像陶淵明、王維、蘇東坡,本態的生活,才是人本體驗。人類所事勞動,是對自然本體和生命靈魂的朝圣,契合了荷爾德林“人,要詩意地柄居”的生命倫理境界,自然的勞作,規束了人的惰性,決定了作家把寫作放在“對自然萬物深入細心而又獨特細微的觀察”的層面。園子里,還有覆盆子,那種灌木枝條上、純凈而超然、簇生而成、帶著小紅孢子汁液的小果子,柔嫩,不經折騰。人行梨園,人走麻石山道,偶見之,采摘要避開枝上銳刺。尚有清露飄落。驚喜之余,不禁想起曾經的韶華。描繪即觀看、體察事物表象和結構。一棵樹的感覺,一片樹的視覺,不是一瞬間的,它要求我們有豐富的生活經驗。由歷史和現實構成。當我們生發關于“理想家園”的詰問時,總會想起,那些原初印象的美妙。武陵人所遇的桃花源,誰真正見過呢?對于每一個人來說,時間有艾略特的“荒原”意味。在周立波的眼里,它會長出新芽,閃爍媚人光亮。那是他的山鄉。他要將一個花開遲暮的鄉村,改造成簇新的家園。當然,不似他在魯藝講課時那般輕松。躬行親為,成了他的一種生活方式。在此,農人是他最好的合作伙伴,也給他的寫作,注入了源頭活水。莊子《齊物論》中提出了“天地與我并生,萬物與我為一”的審美命題,與“人與天地精神同往來”之大生命本質是相同的。“物化”的詩學,與自然天地相通,也有生命氣象的氤氳感。這是創作的精神元素。對于“本我”來說,與世界本質相聯,成為作家詩人筆下的聯覺之對象。

進入雨季,接連幾天,紛揚雨水,喂飽了土地。雨水過后,氣溫上升。烘熱濕氣,無孔不入。裸在陽光下的枝柯,萌吐新葉,然后開花、結果。蔥郁時節,接踵而至。隨便轉動身體,都會聽到血液澎湃的聲響。清溪村人習慣穿水靴子,有時在山間行走,即使是一片草地,也會像海綿一樣吸水,泉水流到這里,突然就不見了。不知情的人,腳踩人草,卻不想陷入了水里。

萊昂納德·科恩說:“萬物皆有裂痕,那是光照進來的地方。”生機盎然的湖湘,將會引起湖湘人的思鄉懷愁。王勃在《冬郊行望》中這般寫道:“桂密巖花白,梨疏林葉紅。江皋寒望盡,歸念斷征篷。”梨樹的開花結果,是可預見的。過程是這樣的:樹漿上升,蓓蕾形成,萌發瞢朵。然后,雌蕊花柱,開始粘稠。蜂子嗅著花香飛來了,身上沾著雄蕊粉塵,融合了成為果子的媒質,最后,梨樹結出了飽含汁液的果實。就像一個人的生命:出生、成長、結婚、生子。梨園子,成了清溪人的精神修煉之地。從荒山冷寂的“序論”,到果實熱烈的“結論”,有如周立波翻譯肖洛霍夫《被開墾的處女地》那般——其實呢,這個被稱為“陳樹坡”,像人名兒的山,當年荒草成片,雜樹叢生,還確實沒有一株梨樹。陳樹坡,在周立波時代,亦是被開墾了的“處女地”。“何處秋風至?蕭蕭送雁群。朝來人庭樹,孤客最先聞。”不禁想起劉禹錫的《秋風引》。斯時,離秋天還很遠呢,但又似乎看得見秋天。春天是秋天的第一站。土壤耕植,經驗厚樸。方塊狀水田,撒種插秧,彌足珍貴。稻子、油菜,是土地主題。沒有改變不了的土地,只有改變不了的理念。種什么,栽什么,要根據土壤品質來酌定。

榮格說:“向外張望的人在做夢,向內審視的人在清醒。”時代變了,農耕理念,也應該變。理念變成理想,過程變成進程。過程和進程是實踐搭成的。成效與無效,大地說了算。人們在沉思,不停整理所感知的改變,并試圖發現一個全新的感覺——那是超越了時光本體的醒悟,是對人類發展的前瞻性辨認。“坡地不能荒著”,是理念,是追求。正如人們對一塊板結的土地與一粒種子的期待。真實可靠的種子,一定能掀開板結的土地,萌出新芽,變成一片新綠。但是,有時候,石頭的堅硬與花朵的虛幻,影響了人們對現實的價值判斷。

燈盞在草木間閃亮。辨認和關懷,讓真諦現影。那是呈顯著“一個世界”的地方。在時間的長河里,少于矯飾的人,一定是睿智的,也一定是出類拔萃的。我們身邊的自然,是偉大的;我們眼里的世界,是偉大的。人類的夢想,莫過于順應自然、信仰天地。就像18世紀歐洲哲學家相信樹木、花草和山脈,皆有自然神性。如對其認真思考,必會呈顯它自身的美質。對清溪村的全面理解、辨認,只有那些逝去的時光,或許能提供一個圓滿的佐證。