詩意流轉(zhuǎn),共話文學(xué)

石囡老師家沒有客廳,客廳即是書房。

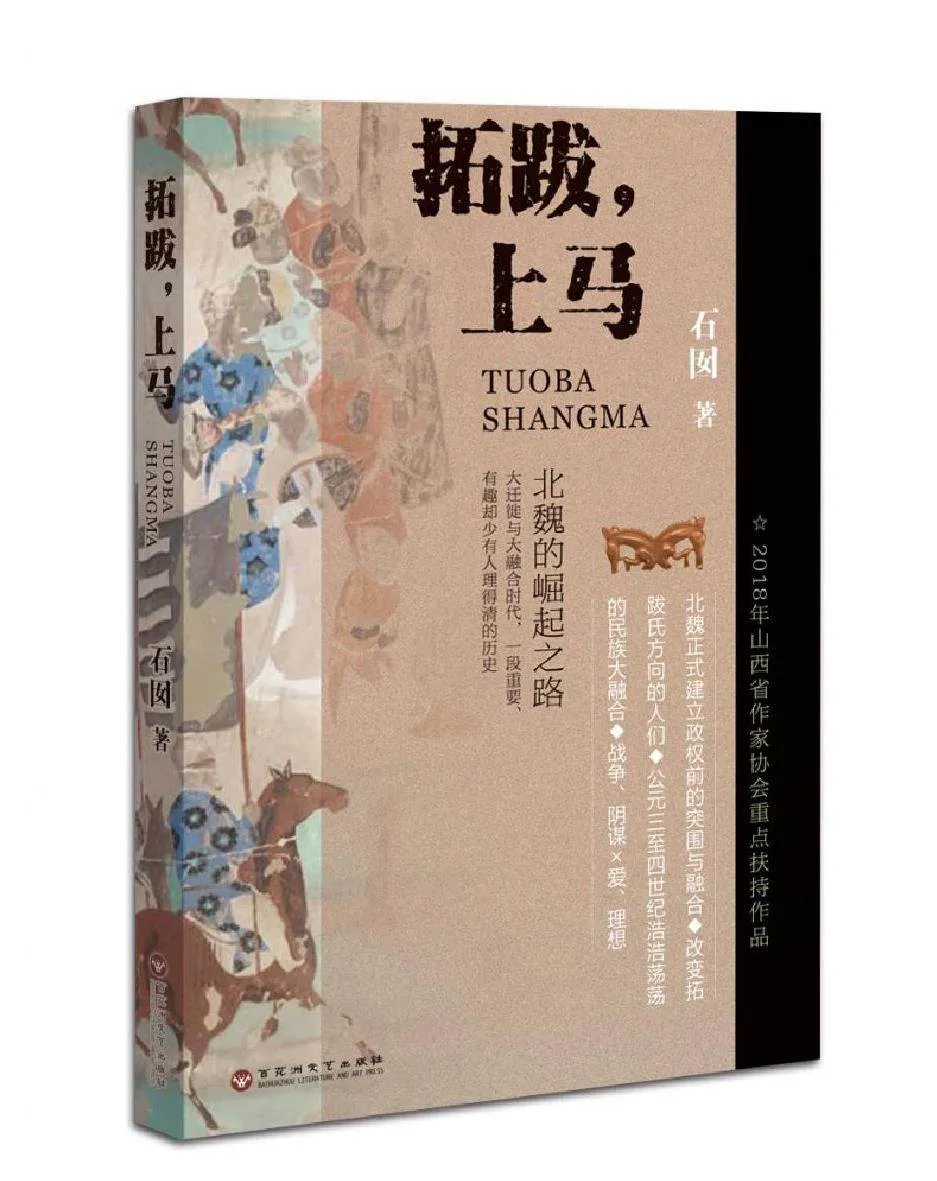

幾十門的書柜,分別擺放在“客廳”、兩個(gè)臥室和工作室,方便于隨取隨讀。坐在書桌前的石囡,身著灰綠色盤扣襯衣,瘦削的臉上掛著親切的笑容。桌上幾摞書,中有他的代表作《拓跋,上馬》。淺褐色的書籍封面,隱約浮現(xiàn)出四蹄如飛的戰(zhàn)馬和飄揚(yáng)的旌旗,充滿古樸雄渾的氣息。這本書在百花洲文藝出版社2021年度十大好書評(píng)選中,讀者投票位列第四。

“我要講的不是小說,不是傳奇,也不是演繹,而是一個(gè)故事。”《拓跋,上馬》的開篇赫然寫著:我來自蠻荒,但我夢(mèng)想著天下大同。

作為山西省作家協(xié)會(huì)重點(diǎn)扶持作品,《拓跋,上馬》的出版歷經(jīng)四年。二十多萬字的文本,重點(diǎn)寫了北魏建國前二百年的歷史。關(guān)于這段歷史,文人學(xué)者鮮有系統(tǒng)性的專門著述。石囡決心要填補(bǔ)這段空白。可政權(quán)更迭、民族交融、列國演變……要想詳細(xì)寫盡這兩百多年的歷史,談何容易?

“我在創(chuàng)作中用的是‘加減法’。歷史是由人組成的,先用‘加法’將合理的想象融入歷史材料,寫出活生生的的人。再狠狠地用‘減法’刪去‘亂碼’,讓晦澀難懂的部分變得簡潔明了。再加點(diǎn)輕松詼諧的比喻,能夠幫助讀者理解深度潛藏的歷史故事。”

大同大學(xué)文學(xué)院教授郭劍卿對(duì)《拓跋,上馬》給予了很高的評(píng)價(jià):“它不是戲說不是杜撰,是對(duì)話是打通——用兒童作家的童心未泯講一個(gè)少年拓跋的動(dòng)感故事,描繪出鮮卑族的別樣臉譜和前世今生。”

石囡寫歷史,也寫兒童文學(xué),寫科幻,寫詩歌和評(píng)論,在文學(xué)界是個(gè)“雜家”。他戲稱自己是“中文系的叛徒”,雖是漢語言專業(yè),但家中藏書半壁江山都被歷史類占據(jù)。他常讀的另一類,則是天體物理與科幻。

他為自己取筆名“石囡”,因?yàn)閻劭苹玫乃瑑?nèi)心里住著一個(gè)愛做夢(mèng)的小男孩。他常記錄夢(mèng)中光怪陸離的世界,并匯編成隨筆集《造夢(mèng)者》。他是繪夢(mèng)者,以文字作畫筆,將想象繪成一個(gè)個(gè)充滿奇跡的文學(xué)空間。不僅記錄夢(mèng)境,他還有專門的筆記本記錄靈感碎片,捕捉稍縱即逝的奇思妙想,積攢到一定程度進(jìn)行一次突擊式寫作。他的科幻短篇《夢(mèng)境改造車間》和《聽口音你是月球人》就是這樣在不經(jīng)意間完成。前者入選了“收獲·科幻故事空間站叢書”,與“雨果獎(jiǎng)”獲得者郝景芳同框;后者則入選了《2019年兒童文學(xué)選粹》。

幻想的碎片,加上不曾被磨滅的童心童趣,讓石囡走上了兒童文學(xué)的創(chuàng)作道路。2017年,他的少兒科幻長篇《大耳博士的房間》摘得“大白鯨”原創(chuàng)幻想兒童文學(xué)“銀鯨”獎(jiǎng),入選了“十三五”國家重點(diǎn)出版物出版項(xiàng)目。他將自己所鐘愛的天體物理、歷史哲學(xué)和科幻融入作品,打造出一個(gè)奇幻有趣的幻想空間。

“我的兒童文學(xué)也適合成人閱讀。”石囡說。在創(chuàng)作的過程中,他有意識(shí)地增設(shè)一些現(xiàn)實(shí)因子,植入了一些現(xiàn)實(shí)批判和對(duì)人類命運(yùn)的思考,希望孩子在閱讀時(shí)探索宇宙真相和人生真諦,也希望所有讀者都能夠認(rèn)識(shí)世界、找到自我。

找到自我不是一件容易的事,“尤其是如何在創(chuàng)作中找到自我的表達(dá)”。他談到自己小說處女作《不斷長高的樓房》時(shí)說:“早飯后忽然靈光乍現(xiàn),立馬找到貝多芬的第六交響曲《田園》,設(shè)置循環(huán)播放。坐在桌前,用七個(gè)小時(shí)一口氣寫下七千字的初稿,連午飯都沒顧得上吃。”

一口氣寫完,但石囡始終對(duì)結(jié)尾不滿意,進(jìn)行了多次修改。直到十年后,小說才最后完成。“要對(duì)自己夠狠,有時(shí)候一篇小說,要進(jìn)行多種敘述嘗試。”他發(fā)表在《山花》的短篇小說《相框里的貓》,就是先后三易其稿,最后一稿干脆由第三人稱改為了第一人稱,這才找到敘述的動(dòng)力。

但是石囡對(duì)自己并不滿意。“我太懶了,如果我能活到二百歲,或許才能寫出很好的作品。”說起往事,他說文學(xué)之路并非一帆風(fēng)順,直至今日,仍在摸索中前行。

上世紀(jì)80年代的文學(xué)熱潮為中學(xué)生提供了廣闊的視野。文學(xué)猶如一朵神圣的花,在少年石囡的心中悄悄種植。“初中時(shí),我聽老師講莫言的《紅高粱》,很為他的語言著魔。我開始廣泛地讀書,讀北島、海子的詩,賈平凹的散文,還讀阿城、馬原的小說。先是和班上同學(xué)相互傳閱、摘抄,后來就照貓畫虎,開始學(xué)寫詩,并試著投稿。”

投稿屢投不中。直到投稿第七年,20歲的他在《星星》詩刊和《大學(xué)生》雜志相繼發(fā)表了詩作,還登上了頭條。但此后,他很快又陷入創(chuàng)作瓶頸,“十年間沒有一篇像樣的作品,進(jìn)入了創(chuàng)作的黑暗時(shí)期”。

耐得住寂寞,方能守住繁華。石囡相信:“在文學(xué)創(chuàng)作的路上只有堅(jiān)持寫,才能解決寫的問題。”他在黑暗中繼續(xù)寫詩,獨(dú)自摸索、閱讀、尋求突破,直到另一群青年的出現(xiàn)。2009年,大同詩人王占斌組建“派度詩群”,并成立大同市青年詩歌研究會(huì),石囡成為發(fā)起和組織者之一。有了同行者的加持,他的創(chuàng)作終于突圍。2012年,他的268行長詩《拓跋》發(fā)表在《黃河》雜志,引起轟動(dòng)。這首詩被認(rèn)為是“新中國成立以來,大同詩人創(chuàng)作的同類題材中最優(yōu)秀的長詩作品”,與《拓跋,上馬》并稱為“拓跋雙璧”。而他近期發(fā)表在《詩刊》的《帶條紋蝸殼的月亮》,則在某個(gè)全國詩會(huì)上被作為范本賞讀。《詩刊》社編輯聶權(quán)以這首詩為例,探討了詩歌創(chuàng)作中“如何不斷找尋新的平衡、打破平衡以及再次構(gòu)建新的平衡”的問題。

不怕碰頭,不斷閱讀,堅(jiān)持寫作,石囡終于找到了創(chuàng)作的平衡點(diǎn)。雖有徘徊與彷徨,但他從未停下前行的腳步。他一直在走,真摯而虔誠地走。

對(duì)于石囡來講,文學(xué)是他思想的利器。“人類文明的繼續(xù)與對(duì)歷史的反思密不可分。”石囡說。如果說小說是現(xiàn)實(shí)土壤中破土而出的虛構(gòu)之花,那么歷史散文則是搭建于時(shí)空兩端的理性之橋。

作家侯建臣評(píng)價(jià)道:“石囡是個(gè)有才華的人,放在全國都是有才華的人。他具備了才子的所有特點(diǎn),二三十年代知識(shí)分子的概念就是他,浪漫不羈、無拘無束。在現(xiàn)實(shí)生活中,石囡的行為是很嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模乃枷胧翘祚R行空的。”這樣“對(duì)立”的特質(zhì)在他身上還有很多,比如,對(duì)待創(chuàng)作,他是認(rèn)真的,而對(duì)于發(fā)表,他則持一種淡然的心態(tài)。對(duì)于作品,他執(zhí)著于反復(fù)打磨、精雕細(xì)琢,對(duì)于作品的問世,他不會(huì)操之過急,而是靜待花開。

趴在桌前捧著《紅高粱》津津有味閱讀的孩童,狂風(fēng)驟雨的夜里燃著蠟燭寫詩的少年,晃晃悠悠的公車上認(rèn)真做批注的職場新人……在創(chuàng)作生涯中,他無數(shù)次與自己對(duì)話,像一個(gè)朝圣者般默默追尋心靈本真的聲音,自由揮灑筆墨。在人生旅途中,他亦度過了無數(shù)個(gè)遠(yuǎn)離喧囂,沉淀思緒的日子。

選自微信公眾號(hào)“新大同Pro”