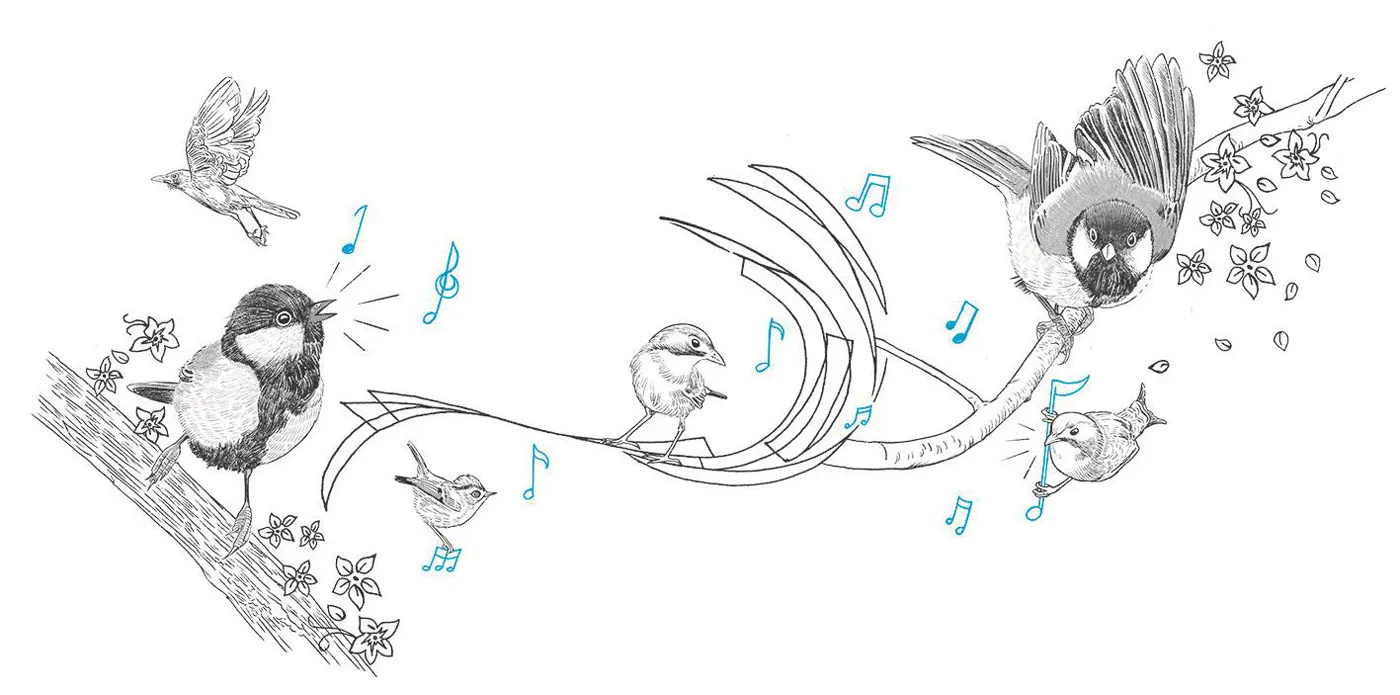

一只山雀總會(huì)懂另一只山雀

我一直在想,鳥兒有沒有理想?

在我廚房的天花板上,住著一窩山雀。工人在給廚房吊頂?shù)臅r(shí)候,多打了一個(gè)出風(fēng)口。從墻外能清楚地看到這個(gè)洞。我不反對(duì)鳥兒在我的屋檐下、窗口或者任何一個(gè)角落里搭窩。

我甚至很喜歡。這是它們對(duì)我的友善與親近。我希望它們利用這個(gè)洞。我以為工人在吊頂時(shí),會(huì)從里面把這個(gè)洞堵上的,然而他沒有。所以鳥兒并不是把窩建在這個(gè)洞里,而是從這個(gè)洞,深入到了我的房間。窩就搭在我的天花板上。這么一來,我的天花板就成了一塊蔥郁的草地,一個(gè)隱蔽的灌木叢,甚至是一小片幽暗的樹林。

山雀要學(xué)會(huì)一種別人聽不到的高頻呼叫。那是一種奇怪的“咝咝”聲。當(dāng)大型的捕食者或者某種巨大的危險(xiǎn)迫近時(shí),山雀就要發(fā)出警報(bào),讓同伴們趕快躲避。我相信,當(dāng)我無所事事地坐在廚房里喝茶時(shí),雛鳥們已經(jīng)開始這種性命攸關(guān)的嘗試了。它們天生知道自己應(yīng)該怎樣做。

與山雀相比,人類在這一點(diǎn)上就顯得有些茫然無措。我們常常對(duì)悄然而至的危險(xiǎn)一無所知。我們面臨的最大危險(xiǎn)恰恰來自我們的同類。我們很難發(fā)出類似于“咝咝”這樣的警報(bào)。人與人之間沒有這樣誠實(shí)的約定。我們發(fā)出了,也很少有人在意或者明白。

山雀另外要學(xué)的一個(gè)本領(lǐng),也讓我深受啟發(fā)。每當(dāng)噪聲增大之后,山雀?jìng)儚膩聿辉龃笞约旱穆曇簦歉淖冏约壶Q囀的頻率,用一種更加清晰而理性的聲音對(duì)話。它們鳴唱的對(duì)象只是同類,對(duì)于其他鳥類或者動(dòng)物,聲音的大小毫無意義,甚至只會(huì)給自己帶來威脅。

鳥兒雖然對(duì)噪聲也極為厭惡,事實(shí)上,噪聲對(duì)于人類的危害要比對(duì)鳥兒的大得多。鳥兒們耳蝸的毛細(xì)胞會(huì)定期更換,如果受到了損害,它們總能自我修復(fù)。可是人類則不能。我們耳蝸的毛細(xì)胞受傷了,只能壞掉,再也不能重生。而我們對(duì)此卻很少在意。我們已經(jīng)習(xí)慣了喧鬧,并在這喧鬧聲中不斷地提高著我們的嗓門。人的年紀(jì)漸長(zhǎng),受到的損害不斷地堆積,聽力越來越減弱。我們總試圖讓別人更多地聽見自己的聲音,同時(shí)卻關(guān)閉著自己的聽覺。然而每一只鳥兒都知道,發(fā)出聲音是為了對(duì)話。

無論在怎樣惡劣的環(huán)境中,一只山雀總能接收到另一只山雀的頻道。一只山雀總會(huì)懂另一只山雀,哪怕它的聲音再細(xì)微,它表達(dá)的意思再曲折,它想訴說的情感再綿長(zhǎng)。

在我的頭頂,小小的山雀一直在鳴叫,一絲不茍,認(rèn)認(rèn)真真,反反復(fù)復(fù)。在學(xué)會(huì)飛翔之前,它要學(xué)會(huì)鳴唱。在這鳴唱里,寄托著它們對(duì)未來的理想。這是個(gè)什么樣的理想呢?我并不同意鳥類學(xué)家們的意見。我認(rèn)為小鳥兒只是希望在長(zhǎng)大之后,能有另一只鳥兒和它好好說話,彼此什么都懂。