2024阿爾國(guó)際勒攝影節(jié)不完全印象

火車難得地準(zhǔn)點(diǎn)駛?cè)氚柪照荆瑫r(shí)隔五年,終于又有機(jī)會(huì)來觀摩阿爾勒國(guó)際攝影節(jié),只可惜7月第一周異常忙碌,抵達(dá)阿爾勒已是開幕周的最后一天,我錯(cuò)過了所有的晚間放映和講座。走進(jìn)古城范圍,街巷、建筑、廣場(chǎng)都還是老樣子,或許最大的變化是—凡·高畫中的咖啡館歇業(yè)了。從攝影節(jié)的信息中心取了場(chǎng)館地圖,就可以開始按圖索展。與往年一樣,本次阿爾勒國(guó)際攝影節(jié)依然散布在古城內(nèi)外的25處場(chǎng)館中,其中有上千年的歷史古跡,也有近代工業(yè)遺存。這屆攝影節(jié)的主題為“表象之下”(BeneaththeSurface),自2020年起擔(dān)任阿爾勒國(guó)際攝影節(jié)總監(jiān)的克里斯托夫·威斯納(ChristophWiesner)在前言中寫道,“無論是在邊緣還是在中心,這些敘事都通向不同的、多重的道路,而它們均來自多孔表面的缺陷:它們相互交織或重疊,而藝術(shù)家們的創(chuàng)作為此開辟了不同的豐富路徑。”當(dāng)然了,攝影節(jié)每年的大主題并不是一種限制,而更應(yīng)該看作給觀看者的提示,正如威斯納在一篇線上訪談中提到的,如今最緊要的問題是“如何對(duì)一幅圖像進(jìn)行解碼”,去理解照片背后的復(fù)雜敘事。松散地圍繞或者映射“表象之下”這個(gè)框架,今年的攝影節(jié)共設(shè)九大板塊,包括五個(gè)分主題——“動(dòng)蕩與紛爭(zhēng)”(TremorsAndTremoil)、“靈體(妖怪)”(Spirits[YōKAI])、“痕跡”(Traces)、“平行”(InParallel)和“重讀”(Rereadings),以及發(fā)現(xiàn)獎(jiǎng)、攝影書和聯(lián)動(dòng)單元等。三天時(shí)間要看完全部60多場(chǎng)展覽是對(duì)體力和腦力的極大挑戰(zhàn),不可避免的是,帶著我個(gè)人的志趣,必然會(huì)對(duì)一些展覽走馬觀花,而在另一些照片前流。因而,趁著現(xiàn)場(chǎng)的記憶尚鮮活時(shí)寫下本文,只能是關(guān)于2024年阿爾勒國(guó)際攝影節(jié)的不完全印象。

毗鄰攝影節(jié)媒體信息中心的13號(hào)場(chǎng)地布道兄弟會(huì)教堂(égliseDesFrèresPrêcheurs)展出的是現(xiàn)任瑪格南圖片社主席克里斯蒂娜·德·米德爾(CristinaDeMiddel)的新作《中心之旅》(JourneytotheCenter),這也是我在本次攝影節(jié)踏入的第一個(gè)展覽。走進(jìn)場(chǎng)地的一瞬間,我記起七年前曾在同一個(gè)空間偶遇了德國(guó)攝影師邁克爾·沃爾夫(MichaelWolf),當(dāng)時(shí)這里是他的大型回顧展。攝影節(jié)的主要場(chǎng)館大多有著悠久的歷史,加上歷年的展覽,有時(shí)會(huì)感覺展廳里徘徊著許多幽靈。始建于15世紀(jì)末的布道兄弟會(huì)教堂是高挑的哥特式建筑,在這樣宏偉的空間中展示照片而不被空間吞沒并不容易,但德·米德爾做到了。由暗紅色鋼框構(gòu)成的一道“墻”斜向橫亙?cè)谡箯d中間,白色的臨時(shí)展墻散布在兩邊的空間,都與中間這道“墻”成一定角度,這樣的空間安排使得觀看不再是線性的,而是跳躍的,正符合德·米德爾文學(xué)化的敘事方式。2015年開始拍攝的《中心之旅》,關(guān)注了美國(guó)和墨西哥邊境的移民問題,近些年在中文互聯(lián)網(wǎng)上,這些危險(xiǎn)的偷渡之旅被稱為“走線”。2017年特朗普成為美國(guó)總統(tǒng)后嚴(yán)厲的移民控制政策,以及在美墨邊境修建隔離墻的舉動(dòng),更成為這一項(xiàng)目緊迫的背景。

德·米德爾來自西班牙,但長(zhǎng)時(shí)間工作、居住于墨西哥,這讓她想要從自己的視角呈現(xiàn)移民問題。墨西哥在移民這個(gè)“問題”中扮演了雙重角色。一方面,其腐敗和毒品犯罪迫使很多人背井離鄉(xiāng),去美國(guó)尋求更好的生活;另一方面,墨西哥又與美國(guó)政府合作,大力阻止中南美洲其他國(guó)家的難民和移民進(jìn)入美國(guó)。德·米德爾在美墨邊境兩邊都進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間拍攝,不僅探索了人們離開家園的錯(cuò)綜復(fù)雜的原因和墨西哥在其中模棱兩可的角色,更想要挑戰(zhàn)傳統(tǒng)媒體對(duì)移民的呈現(xiàn):德·米德爾并沒有將他們看作非法跨越國(guó)境的罪犯,而是為了追尋夢(mèng)想而不惜涉險(xiǎn)的英雄。因此,她將儒勒·凡爾納(JulesVerne)的經(jīng)典科幻小說《地心游記》(JourneytotheCenteroftheEarth)作為文學(xué)參考:“我決定將他們(移民)呈現(xiàn)為冒險(xiǎn)故事的主角;所有的拼圖在某一刻都就位了。所謂官方認(rèn)證的‘世界中心’就在加利福尼亞州費(fèi)利斯城(Felicity,California);墨西哥本身帶有魔法色彩的傳統(tǒng)和地貌;路途中的危險(xiǎn)和暴力……對(duì)我來說,儒勒·凡爾納的這本書實(shí)際上是對(duì)于移民道路準(zhǔn)確的、文學(xué)化的描述;而后就是尋找(現(xiàn)實(shí)和小說之間的)連接點(diǎn)并構(gòu)建敘事。”德·米德爾寫道。

貫穿展廳的視覺元素除了照片,還有來自傳統(tǒng)墨西哥賓果卡牌(Lotería)的圖像,時(shí)而是現(xiàn)實(shí)的物品,比如“太遠(yuǎn)”“瓶子”“樹”等,時(shí)而則是神話人物——“小惡魔”“美人魚”或者“死神”,這些圖像與照片的并置增強(qiáng)了整個(gè)系列作為寓言的特質(zhì),而墨西哥賓果作為一種博弈游戲,也暗示移民旅途如同一場(chǎng)豪賭。同時(shí),展覽中還有著大量的文字,但都在一定程度上被“隱藏”了起來——印在展墻的兩側(cè)。因而,觀看者無法同時(shí)看到照片和文字,甚至可以選擇不看文字,增加了想象的空間。有耐心細(xì)細(xì)閱讀的話,這些文本不僅告訴我們偷渡客需要支付給蛇頭的費(fèi)用,更呈現(xiàn)了多重的主觀性,有時(shí)是德·米德爾自述拍攝的過程,有時(shí)則是照片中人物的對(duì)話。通過這種主觀的表達(dá),攝影師展示了觀點(diǎn)和個(gè)體視角,而不是所謂的客觀事實(shí)。一些實(shí)物散布在空間各處,石墻上掛著迷彩的T恤和背包,色彩鮮艷的圣母像擺在這一古老教堂墻上固有的神龕里;極具拉丁美洲風(fēng)格的音樂彌散在整個(gè)空間里,旋律似曾相識(shí),仿佛熟悉的電影配樂卻又叫不出具體的片名——這些無不增添了觀展的沉浸感。

德·米德爾的創(chuàng)作一直以來都混合了真實(shí)和虛構(gòu)的元素,她將自己的實(shí)踐稱為“拓展的紀(jì)實(shí)”(expandeddocumentary)。在她看來,打破紀(jì)實(shí)框架的限制之后,攝影的敘事能力會(huì)變得更強(qiáng)。她之前的作品,從《非洲宇航員》(TheAfronauts)到《仇恨之所為》(ThisisWhatHatredDid),在影像上都具有強(qiáng)烈的魔幻現(xiàn)實(shí)主義色彩,相較而言,《中心之旅》的照片乍一看,在視覺上并沒有明顯的“不真實(shí)”之處,但德·米德爾表示,這個(gè)系列同樣“混合了直接的紀(jì)實(shí)攝影和執(zhí)導(dǎo)拍攝的場(chǎng)景,這些能讓理解更完整,且讓敘事變得更有層次”。2003年,蘇珊·桑塔格(SusanSontag)出版了最后一本書《關(guān)于他人的痛苦》(RegardingthePainofOthers)。其中,她準(zhǔn)確地指出大眾對(duì)于照片真實(shí)性的期待,“若我們以為是某位藝術(shù)家本人所作的一幅畫被證明并非他所作,那幅畫就會(huì)被判定為贗品。一張照片——或可在電視上、互聯(lián)網(wǎng)上看到的紀(jì)錄片——被判為贗品,則是因?yàn)樗蛔C明所呈現(xiàn)的場(chǎng)景欺騙觀眾。”無疑,在報(bào)道攝影領(lǐng)域,客觀記錄而不篡改現(xiàn)實(shí)依然是一種道德標(biāo)準(zhǔn),但在德·米德爾看來,新聞媒介本身就早已不是什么客觀中立的存在,“報(bào)紙的內(nèi)容總是基于由出版商、廣告商和政治家利益所決定的觀點(diǎn),但我在意的是人們能理解所發(fā)生的事情中涉及的方方面面,并由此形成自己的看法。”

因此,她一方面從一開始就告訴我們,展覽中的照片有“真”有“假”,另一方面又不在任何地方暗示某張照片是“紀(jì)實(shí)”還是執(zhí)導(dǎo),這種有意的模糊挑戰(zhàn)著觀看者對(duì)于照片和真實(shí)性的認(rèn)知。

雖然《中心之旅》的展覽在空間上體現(xiàn)出非線性的敘事邏輯,但進(jìn)入展廳時(shí),我還是不假思索地選擇了順時(shí)針走動(dòng)。因此,按我觀看順序的結(jié)尾部分,出現(xiàn)了作為本次攝影節(jié)主視覺的那張照片——一位穿著印花上衣的老年女性站在齊臀深的綠水中,面向群山和一棵枯樹。這是被稱為“滾水瀑布”(HierveelAgua)的一組鈣化水池,位于墨西哥西南部的瓦哈卡州(Oaxaca)——許多移民的旅途就是從這個(gè)州起始的。“滾水瀑布”是著名的旅游景點(diǎn),同時(shí)也是當(dāng)?shù)厝说木袷サ亍T谂c照片相隔一段距離的牌子上,我找到了與它相應(yīng)的文字,是德·米德爾對(duì)拍攝現(xiàn)場(chǎng)的描述:“第二次去滾水瀑布時(shí),這里幾乎沒有游客,僅有一對(duì)男女在其中一個(gè)水池邊。那位女性開始走進(jìn)水中,我跑去拍照,但相機(jī)突然失靈了。我嘗試了各種辦法都沒有修好它,于是只能放棄,我坐到那位男性邊上與他交談,希望了解他們的故事。他說他們是兄妹,并告訴我這個(gè)地方是神圣的。他問我是不是想拍照片,我說相機(jī)壞了。然后他告訴我再試一次,因?yàn)槲覀兘徽勥^了,相機(jī)會(huì)好的。于是相機(jī)真的好了。”或許是受到這幅照片中某種難以言喻的神秘氣息的感染,這個(gè)故事意外地觸動(dòng)了我。將這近乎神跡的故事放在這里,似乎也像是對(duì)觀看者的提問——照片和文字都是表象,你選擇相信什么?

與德·米德爾同屬于“動(dòng)蕩與紛爭(zhēng)”版塊的德比·康沃爾(DebiCornwall)也將敘事建立在虛構(gòu)之上。2021年初,我曾郵件采訪過康沃爾,了解到她這種“虛構(gòu)”并不是攝影師的擺拍,而是她根本就在一個(gè)虛構(gòu)的現(xiàn)實(shí)中截取了圖像。康沃爾的個(gè)展“模范公民”(ModelCitizens)在位于古城門外交通環(huán)島對(duì)面的法國(guó)本土MONOPRIX超市樓上。正逢周日,超市關(guān)門,參觀展覽得繞到建筑物后面的小門進(jìn)入。“模范公民”包括康沃爾近年來的兩個(gè)項(xiàng)目:2020年出版的《必要虛構(gòu)》(NecessaryFictions)以及新近創(chuàng)作的《模范公民》。作為攝影藝術(shù)家,康沃爾的創(chuàng)作一直關(guān)注國(guó)家權(quán)力的展現(xiàn)方式。在當(dāng)了12年人權(quán)律師之后,2014年,她投入視覺創(chuàng)作的第一部作品《歡迎來到美國(guó)營(yíng)地:關(guān)塔那摩灣之內(nèi)》(WelcometoCampAmerica:InsideGuantánamoBay,2017年出版)探究了關(guān)塔那摩監(jiān)獄這一所謂的“拘留中心”,許多囚犯未經(jīng)審判就在其中被關(guān)押數(shù)年。在康沃爾的作品中,“9·11”事件后的美國(guó)呈現(xiàn)出耐人尋味的矛盾,一方面它是許多人心目中“自由的土地”;另一方面它又以反恐的名義進(jìn)行著法外拘禁和虐囚。康沃爾在本次攝影節(jié)展覽的其中一個(gè)項(xiàng)目《必要虛構(gòu)》則將鏡頭對(duì)準(zhǔn)了沉浸式軍事訓(xùn)練,她將這稱為“國(guó)家權(quán)力構(gòu)筑的現(xiàn)實(shí)”,即國(guó)家為了某種目的虛構(gòu)出的現(xiàn)實(shí)。

展廳中打著均勻的白光,顯得空曠冷峻,與康沃爾許多照片中空無一人的場(chǎng)景呼應(yīng)。帶有阿拉伯文字的指示牌,中東地區(qū)常見的平房;一只捏著一串念珠的手的特寫,從袖子和身體局部來看,他穿著白色袍子;布滿彈孔的汽車……隨著敘事展開,觀看者越來越疑惑,這些照片拍的是什么?是對(duì)某一次中東戰(zhàn)爭(zhēng)的報(bào)道嗎?然而,就戰(zhàn)地?cái)z影來說,照片又過于冷靜了,尤其是當(dāng)你看到其中出現(xiàn)人的時(shí)候——包著黑白格子頭巾的戰(zhàn)士從墻上一處破洞后面凝視鏡頭,一對(duì)穿著阿拉伯服飾的夫妻站在夕陽中,脖子上帶著血淋淋的彈孔的女兵端坐著凝視照片外的我們……展廳里文字極少,觀看者必須仔細(xì)去看每一張照片,自己尋找線索:像是小鎮(zhèn)的房屋原來是堆疊的集裝箱涂上不同顏色的油漆;“房子”雖然開了窗,卻有椅子“騎”在上面;看起來是清真寺的建筑,卻并沒有任何有人朝拜的跡象。正如康沃爾自己描述說:“就像是電影布景師工作到一半突然離開。”讓她印象深刻的恰恰是其中“舞臺(tái)與現(xiàn)實(shí)之間的距離”。事實(shí)上,《必要虛構(gòu)》中拍攝的并不是電影的片場(chǎng),而是美國(guó)的軍事訓(xùn)練基地,為了讓派遣至中東戰(zhàn)場(chǎng)的士兵能更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境,美國(guó)陸軍和海軍在荒漠中用集裝箱搭建起虛擬的阿拉伯城鎮(zhèn),甚至聘請(qǐng)了來自中東地區(qū)的移民后代作為“文化角色扮演者”,以便讓新兵能沉浸式地訓(xùn)練。

康沃爾將這些沉浸式軍事訓(xùn)練稱為“國(guó)家權(quán)力構(gòu)筑的現(xiàn)實(shí)”,即國(guó)家為了某種目的虛構(gòu)出的現(xiàn)實(shí)。康沃爾說,自己也曾考慮過是否要去中東拍攝戰(zhàn)爭(zhēng)行動(dòng),但是意識(shí)到自己“更感興趣的是權(quán)力如何被表演出來,以及地球另一邊的戰(zhàn)爭(zhēng)如何在家門口變得正常化、商品化”。可以說,《必要虛構(gòu)》中的每一張照片都是“虛假”的,她選擇的標(biāo)題“必要虛構(gòu)”則是一種引導(dǎo),康沃爾希望激發(fā)人們?nèi)ダ斫庾鳛橐环N表演的國(guó)家權(quán)力運(yùn)作——這類表演的目的是什么?這對(duì)于身處其中的“演員”來說意味著什么?它又如何影響每個(gè)普通人的生活?《必要虛構(gòu)》中最具代表性的是一些士兵的肖像,他們身上帶著好萊塢特效化妝師制作的“致命傷”,卻平靜地凝視鏡頭,仿佛對(duì)自己“受傷”的事實(shí)毫無知覺。給傷員扮演者進(jìn)行逼真的化妝,大量使用道具血,這些本來是戰(zhàn)地醫(yī)師的訓(xùn)練方式,現(xiàn)在卻在普通士兵的訓(xùn)練中采用。康沃爾為這些“受傷”的士兵拍攝肖像,她還嘗試在美國(guó)一個(gè)機(jī)場(chǎng)隨機(jī)攔下陌生人并讓他們觀看這些肖像,獲得了兩極分化的反應(yīng)。一些人立刻辨認(rèn)出這些傷是假的,然后不再進(jìn)一步作出反應(yīng);另一些人則認(rèn)為,這是他們?cè)诿襟w上從未見過的圖像,他們從來不曾知道外派的士兵遭遇了什么。還有一位白人男性退役老兵說:“這些是真實(shí)的,我見識(shí)過戰(zhàn)爭(zhēng)的悲劇。”后一種反應(yīng)是康沃爾更希望照片能夠帶來的效應(yīng),“一張漂亮的照片,或者一張‘假’的、擺拍的照片,能夠激發(fā)關(guān)于真實(shí)情形的內(nèi)心反應(yīng)……一些人可以通過擺拍的照片去理解它們所代表的情緒和經(jīng)驗(yàn)層面的真相,這樣的反應(yīng)可以開啟一些對(duì)話。”康沃爾如此寫道。

新作《模范公民》繼續(xù)將美國(guó)作為個(gè)案研究,關(guān)注了公民這一概念如何被執(zhí)導(dǎo)和表演塑造。這個(gè)項(xiàng)目包含三個(gè)方面的照片:美國(guó)邊境巡邏隊(duì)的沉浸式訓(xùn)練、特朗普的右翼集會(huì),以及歷史博物館中關(guān)于美國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)敘事。在此類博物館陳列中,美國(guó)將自身塑造為英勇的勝利者或者無辜的受害者——比如,其中一幅照片呈現(xiàn)一位美國(guó)士兵蹲下身,對(duì)一位赤腳的(很可能是越南的)平民女性表示關(guān)切。仔細(xì)看,原來兩人都是蠟像,身后破敗的房屋模型與背景中的戰(zhàn)地影像連成一體。很顯然,這一陳設(shè)意在突出美國(guó)士兵的人道主義,若是在那類博物館的環(huán)境中,觀眾很可能被一整套敘事裹挾著,陷入感動(dòng),但康沃爾的鏡頭將它的虛假充分呈現(xiàn)出來。除了照片,展覽還包括康沃爾2021年制作的一部短片《派恩蘭/好萊塢》(Pineland/Hollywood),其內(nèi)容基于一起發(fā)生于佛羅里達(dá)州派恩蘭的真實(shí)事件,但影片視覺部分全都來自好萊塢電影中的警察執(zhí)法和槍戰(zhàn),而音頻則以法庭庭審的方式呈現(xiàn)了兩位當(dāng)事人對(duì)一場(chǎng)失控的警察執(zhí)法的描述。片尾字幕解釋了真實(shí)事件的來龍去脈,即在邊境巡邏隊(duì)的一次沉浸式角色扮演考試期間,兩位學(xué)員的車因“形跡可疑”被當(dāng)?shù)鼐綌r截,警方誤以為兩人蓄謀犯罪,而兩人則以為警察是角色扮演,便繼續(xù)按照腳本行事。雙方在誤解的道路上越走越遠(yuǎn),最終引發(fā)槍戰(zhàn),一名學(xué)員身亡。通過電影剪輯的方式重構(gòu)這起極具諷刺意味的烏龍事件,康沃爾讓觀看者重新審視現(xiàn)實(shí)和虛構(gòu)之間日益模糊的邊界。

同樣位于這處23號(hào)場(chǎng)地的還有“阿爾勒發(fā)現(xiàn)獎(jiǎng)”(DiscoveryAward)入圍的七位藝術(shù)家的群展—“境界”(OntheLookout),他們都在創(chuàng)作中表達(dá)了一種彌漫的不安感:對(duì)于時(shí)代、對(duì)于環(huán)境、對(duì)于技術(shù)和未來。其中,大獎(jiǎng)得主弗朗索瓦·貝拉巴斯(Fran?oisBellabas)的作品《電子遺產(chǎn)》(AnElectronicLegacy),拍攝的內(nèi)容雖然是美國(guó)加州的森林大火,但關(guān)注的議題卻是近期熱議的人工智能成像。呈現(xiàn)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)或者周邊環(huán)境的照片裝了框,懸掛在外圈白墻上,而空間中央則搭建了兩面灰墻,一邊是如同移動(dòng)中用手機(jī)拍攝的虛晃、模糊的畫面,打印成明信片大小,矩陣排列著;另一邊則播放視頻,滾滾的火焰隨著底部的AI成像提示語不斷變化。第一眼看,周邊那些照片構(gòu)圖完美、曝光精準(zhǔn),比如其中一幅,富裕住宅區(qū)的別墅佇立在山火印紅的天空下,前面草地上,自動(dòng)噴水裝置噴灑的水霧在夕陽或者火光中晶瑩剔透,草也呈現(xiàn)出鮮綠;另一張照片中,山火沖天,將整幅畫面染成橙紅色調(diào),樹的剪影和房屋紅色的屋頂夾雜著,顯得十分和諧,幾乎讓人忽略災(zāi)難的背景而為其美感歡呼。貝拉巴斯在前言中直言自己使用了AI成像技術(shù),因此,當(dāng)看到這些堪稱完美的照片時(shí),直覺反應(yīng)是它們并非真實(shí)。相對(duì)而言,中間那些小小的、模糊的照片,倒更像現(xiàn)實(shí)中人們?cè)谔与x山火的途中可能會(huì)拍下的影像。然而,反直覺的事實(shí)是,恰恰那些完美的照片是貝拉巴斯在實(shí)地拍攝的,而仔細(xì)觀看中間那些模糊的小照片,則會(huì)發(fā)現(xiàn)鋸齒、重復(fù)元素等AI成像的破綻。這一發(fā)現(xiàn)著實(shí)讓我感覺不安,一直以為,我們可以憑借直覺識(shí)別出AI成像,而貝拉巴斯則告訴我們,事情并非那么簡(jiǎn)單。

今年的發(fā)現(xiàn)獎(jiǎng)單元還包含了2023集美·阿爾勒國(guó)際攝影季發(fā)現(xiàn)獎(jiǎng)得主拉黑的個(gè)展,位于阿爾勒火車站后面的24號(hào)場(chǎng)地GroundControl,在這里我也遇見了拉黑本人。這一展廳是一座巨大的廠房或是倉(cāng)庫(kù),沒有空調(diào),但有工業(yè)電扇打出的風(fēng),空間雖然燥熱,卻并不會(huì)令人不適。《寺背》是拉黑過去十余年來對(duì)故鄉(xiāng)村莊的拍攝,“寺背”是他出生的江西山村的名字。15年來,故鄉(xiāng)一直是貫穿拉黑創(chuàng)作的主題,此前的《走失》《走回故鄉(xiāng)》《羅福平》分別從土地、身份、遷徙等角度,用不同的視覺形式對(duì)故鄉(xiāng)進(jìn)行了書寫。《寺背》不僅是對(duì)前作的一次總結(jié),更像是對(duì)這個(gè)鄉(xiāng)村不可避免的消逝的預(yù)演。如果說“阿爾勒發(fā)現(xiàn)獎(jiǎng)”的獲獎(jiǎng)?wù)吆腿雵呒ぐl(fā)的是觀看者理性的反思,那么拉黑的作品則在情感層面引發(fā)觀看者的共鳴。

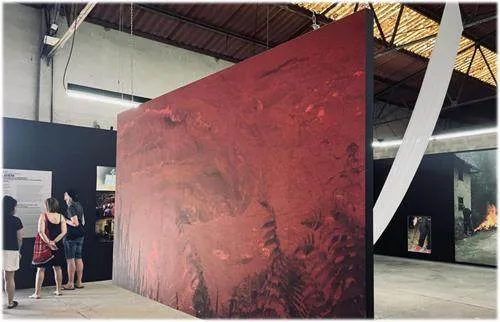

與拉黑共享這個(gè)廠房空間的是“重讀”版塊的“時(shí)尚軍團(tuán)”(FashionArmy)展覽,這些照片來自20世紀(jì)60年代到90年代的美軍檔案,近來被撤銷機(jī)密等級(jí)。穿過那些軍服“時(shí)裝秀”,拉黑的展覽在廠房的后半部,首先吸引目光的是懸掛在空中的大幅照片,拍的是一些植被,但整體呈現(xiàn)紅黑色調(diào)。它仿佛中國(guó)宅院里的影壁,既將兩個(gè)展覽的空間區(qū)分開,又作為進(jìn)入《寺背》的序曲。

兩面黑色的展墻:正對(duì)“影壁”的墻上貼了與墻同高的一整張照片,將村莊道路“搬到”了法國(guó),霧籠的群山前,水泥房子替代了傳統(tǒng)民居,孩童騎著小車,火堆不知道在燒著什么,一側(cè)依稀透露出稻田。水泥的路面和現(xiàn)場(chǎng)的水泥地面幾乎連貫在一起,平添身臨其境之感。右手邊的墻上則是照片矩陣,呈現(xiàn)寺背村的日常:人們站在冬日的田地上;剛剛宰殺的豬;燒荒;葬禮……另一面則在拍攝方面,拉黑是一位直覺型藝術(shù)家,他的畫面并非來自精確的計(jì)算,而是意外和藝術(shù)家意圖共同作用的結(jié)果。矩陣的照片中,有些呈現(xiàn)“正常”的色調(diào),另一些則帶有各種偏色——房間中的置物柜呈負(fù)像;鄉(xiāng)間的道路在一片橙紅中浮現(xiàn),仿佛也被先前貝拉巴斯的山火籠罩——拉黑提到,之所以會(huì)有這些奇異的色彩,最開始是因?yàn)闆_洗或者掃描底片時(shí)的意外,卻讓他意識(shí)到有些照片“就應(yīng)該”如此,于是他開始有意識(shí)地在掃描時(shí)改變某些參數(shù),以便獲得不同的色調(diào)。拉黑說自己在掃描之后幾乎不再去調(diào)色照片,他也不愿意把底片全都掃描成標(biāo)準(zhǔn)色彩,再完全按照自己的意圖去調(diào)色,因?yàn)樗非蟮牟皇峭昝赖恼掌撬查g的印象。

在阿爾勒的展陳本身也充滿了意圖、妥協(xié)和無心插柳,被分配到這個(gè)工業(yè)氣息濃重的空間里,剛好符合作品中隱含的城鎮(zhèn)化對(duì)鄉(xiāng)村的吞噬。空間中央,一條白綾從廠房高挑的頂部懸掛下來,底下由一口舊箱子壓著,箱子里裝了兩大塊水泥,拉黑說原本想要用土來壓,卻被否決,大概是擔(dān)心揚(yáng)塵帶來健康風(fēng)險(xiǎn)。后來想到了舊皮箱,而等他來到現(xiàn)場(chǎng)時(shí),卻發(fā)現(xiàn)水泥已經(jīng)在里面了,也覺得合適。這白布是中國(guó)鄉(xiāng)村葬禮中常見的物品,與照片中多次出現(xiàn)的喪葬隊(duì)伍相呼應(yīng),在展覽現(xiàn)場(chǎng),即便沒有點(diǎn)明,大多數(shù)西方觀看者似乎也都能感受到其中的祭奠意味,正如策展人傅爾得在前言結(jié)尾寫道:“《寺背》超越了現(xiàn)代史的感傷敘事,不再是專屬于拉黑個(gè)人的地理坐標(biāo)意義上的故鄉(xiāng),而是成為一個(gè)現(xiàn)代文明背后的,在中國(guó)存在了數(shù)千年之久的,更接近土地生存方式的,屬于每一個(gè)個(gè)體的,更普遍的永恒土地本身。”

20世紀(jì)70年代,蘇珊·桑塔格(SusanSontag)就斷言,“所有照片都‘使人想到死’”,除了拉黑鏡頭中的死亡和背后透露的鄉(xiāng)村的消逝。本次攝影節(jié)還有好幾個(gè)展覽都帶著強(qiáng)烈的死亡氣息,比如蘇菲·卡爾(SophieCalle)的展覽“既不給予也不丟棄”(NeitherGivenorThrowaway),位于市政廳地下的隱廊(Cryptoporticus),這是公元前一世紀(jì)的古跡,是一處聯(lián)合國(guó)教科文組織世界遺產(chǎn)。根據(jù)指引沿石梯往下走,體感變得潮濕陰冷,與戶外陽光直射下的干熱對(duì)比鮮明。到達(dá)一處石質(zhì)拱頂?shù)男∑脚_(tái)上,卡爾自己的展覽闡述掛在一側(cè)的石壁上,另一邊則是隱廊的歷史介紹。轉(zhuǎn)一個(gè)彎,階梯繼續(xù)向下,越來越冷了。兩段樓梯走到底,我發(fā)現(xiàn)自己置身于幽暗的兩重拱廊,樓梯正對(duì)著的廊道沒有放置作品,每隔一段距離就有一個(gè)小小的地?zé)簦峁┬┰S照明。看介紹,這一古羅馬隱廊呈U型結(jié)構(gòu),姑且可以稱放作品的那一側(cè)廊道為內(nèi)圈,與未放作品的外圈被廊柱隔開。這一場(chǎng)地是蘇菲·卡爾特意選擇的,在前言中,她描述了展覽的緣起——2023年10月,她在巴黎畢加索博物館的展覽開幕前夕,一場(chǎng)風(fēng)暴摧毀了她的倉(cāng)庫(kù),霉菌侵入了《盲人》(TheBlind)系列,這是本將要展出的一個(gè)早期作品。為了避免污染展廳,展覽方?jīng)Q定銷毀這批作品,但這個(gè)系列在卡爾心中十分重要,她難以接受將它們送到垃圾場(chǎng),于是想到了藝術(shù)家羅蘭·托普(RolandTopor)曾將那些不愿意送人或者丟棄的舊衣服埋起來。卡爾覺得阿爾勒的這些古羅馬隱廊非常適合這樣的埋葬儀式:

“在一年前的阿爾勒國(guó)際攝影節(jié)中,一些地下空間的濕氣持續(xù)攻擊展出的照片,最終真菌贏了。那些場(chǎng)館并沒有起到保護(hù)作品的作用,而是將它們銷毀。這個(gè)城市在保存圖像方面扮演重要的角色,而發(fā)生這樣的事情實(shí)在諷刺。所以我決定要將《盲人》系列埋在此處,讓它們繼續(xù)分解,以便其中的字句——全都是關(guān)于美的——能夠滲透到這個(gè)城市的根基中。”

在展覽現(xiàn)場(chǎng),裝了框的照片沿著隱廊一側(cè)的石墻根擺放在地上,一束束射燈照在上面,打出不規(guī)則的高光,蹲下來仔細(xì)看,會(huì)發(fā)現(xiàn)斑駁的霉菌分布在木框表面。在這個(gè)創(chuàng)作于1986年的作品中,蘇菲·卡爾采訪了20多位先天失明的盲人,問他們關(guān)于“美”的想象,然后她去拍下相應(yīng)的圖像:大海,草地,或者女性的發(fā)絲。稍有遺憾的是,這些盲人的話語雖然也裝了框放置在圖像旁,但都是法語,并沒有提供英語翻譯。在另一側(cè)的廊柱上,擺放著盲人們的肖像。在過往的采訪中,卡爾表示她的目的并不是進(jìn)行什么社會(huì)學(xué)調(diào)研,也不是去探究先天失明的人對(duì)于“美”的想法是否和常人一樣。實(shí)際上在這個(gè)現(xiàn)場(chǎng)里,觀看者可能并不會(huì)想到這些關(guān)于創(chuàng)作初衷的問題,因?yàn)楦匾氖沁@個(gè)現(xiàn)場(chǎng)帶給我們的體驗(yàn),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了照片的內(nèi)容。腳下坑坑洼洼的沙土地面;射燈下石質(zhì)廊柱的滲水滴下來;小小的近乎透明的蜘蛛旁若無人地織著網(wǎng);空間里循環(huán)播放著法語的朗讀,其實(shí)是卡爾的原版前言,由她本人錄音……這些在這處兩千多年的古跡的加持下,營(yíng)造出一種超越現(xiàn)實(shí)的美。卡爾在前言中提到,希望讓作品中談?wù)摰拿罎B透到城市的根基里,這一意圖在當(dāng)代顯得尤為可貴,畢竟在當(dāng)代藝術(shù)中,“美”幾乎成了膚淺的同義詞,但在蘇菲·卡爾的展覽現(xiàn)場(chǎng),我們重新感受到美的深邃。

沿著廊道走,眼前出現(xiàn)一道白影,定睛一看,原來是盡頭懸掛了一條白色連衣裙,廊道向右轉(zhuǎn)彎,繼續(xù)延伸。這里展出的是卡爾的另一件作品《憂慮》(Souci),這個(gè)法語單詞是她母親臨終時(shí)的最后一句話“不要憂慮”中的最后一個(gè)詞,藝術(shù)家不斷書寫這個(gè)詞。轉(zhuǎn)入這個(gè)作品所在的廊道,死亡的意象愈發(fā)強(qiáng)烈,卡爾拍攝了一系列墓碑,打印到實(shí)物大小,在地面上排成一列,霉菌也已經(jīng)在這些照片表面扎根。在她的文字中寫道,“腐爛精心挑選了它的受害者。除了《盲人》之外,它只影響了那些講述死亡或失去的作品。”加入這些面向死亡的作品行列的,還有卡爾自己生活中不再使用又不愿意送人或者拋棄的物品,它們被懸掛在廊柱之間。墜滿了鑰匙的衣架;一雙紅色皮靴,也開始出現(xiàn)霉斑;鋪著白色床單的床墊。射燈照得這些物品仿佛自己在發(fā)光,像在黑暗中與我們相遇的幽靈。但在現(xiàn)場(chǎng),我并不感到恐懼,藝術(shù)家構(gòu)建了肅穆但不悲傷的場(chǎng)域,讓我們有機(jī)會(huì)思考每個(gè)人最終不可避免的命運(yùn)。

與蘇菲·卡爾的地下展覽一街之隔,是同樣屬于“痕跡”板塊的日本攝影師石內(nèi)都(IshiuchiMiyako)的個(gè)展“遺物”(Belongings),她是今年“躍動(dòng)她影攝影獎(jiǎng)”(TheWomenInMotionAwardforphotography)的獲得者。展廳并不大,布展方式也相對(duì)樸素,但這是個(gè)讓人能夠停留的空間。石內(nèi)都此次展覽包含三個(gè)系列的遺物:來自她已故的母親、來自廣島核爆炸、來自墨西哥藝術(shù)家弗里達(dá)·卡羅(FridaKahlo)。其中,“母親遺物”(Mother's)最為我們熟悉,尤其是那支早已不平滑的口紅。不過在這次展覽中,石內(nèi)都似乎有意改變了照片呈現(xiàn)的方式,不再將它們印制到巨大的尺幅,而是制作得小而精致,邀請(qǐng)我們走近一些,再走近一些,與照片形成更為私密的觀看關(guān)系。當(dāng)看到她母親的假牙照片時(shí),我不由自主地打了個(gè)寒戰(zhàn)。石內(nèi)都在自述的前言中寫道:

“所有有形之物最終都會(huì)消亡。一旦人類的軀體不再有生命,它就無法繼續(xù)存在于世。這是顯而易見的事實(shí),但我有時(shí)候覺得它難以接受。我母親的死也正是如此,即便父母走在子女前面,是再自然不過的事情。”

而石內(nèi)都還寫道,自己在母親生前與其關(guān)系并不密切,但自從拍攝母親的遺物開始,她感覺到兩人之間的距離慢慢消弭,這一過程或許正是“母親遺物”系列的動(dòng)人之處。拍攝了母親的遺物之后,石內(nèi)都又相繼拍攝了廣島原爆紀(jì)念資料館中的展品,以及遠(yuǎn)在墨西哥的弗里達(dá)博物館中那位著名女性藝術(shù)家的物件。所有這些,都以最樸素的構(gòu)圖進(jìn)行拍攝,將每一件物品置于畫面中間,但石內(nèi)都的照片不僅僅是透明的窗,我想象若是在博物館里直接面對(duì)這些實(shí)物,意識(shí)到自己或許不會(huì)如在她的照片面前這樣駐足去凝視。石內(nèi)都在文字中描述了許多缺席,不會(huì)再有肩膀撐起的襯衣,不再有腳填滿的鞋,不再有唇能裝點(diǎn)的口紅,但在照片中,我們分明感受到,物品主人的氣息猶在。雖然石內(nèi)都拍攝的大多數(shù)遺物都來自女性,也有許多對(duì)她的評(píng)論聚焦于她“溫柔的目光”“女性的特質(zhì)”,但在真正看到她這些照片掛在墻面上時(shí),我完全沒有想到“女性”這一標(biāo)簽,這對(duì)石內(nèi)都的作品來說,過于狹隘。她曾經(jīng)說,自己想要拍的是時(shí)間。在展廳中,在這個(gè)幾乎一眼可以望盡的空間,我卻感覺好像看了很久。

本次阿爾勒國(guó)際攝影節(jié)對(duì)于日本攝影給予了極大的關(guān)注,除了石內(nèi)都的個(gè)展,還有三個(gè)群展呈現(xiàn)了日本攝影的面貌:“靈體(妖怪)”版塊的“反思——11/3/11”(Reflection—11/03/11:JapanesePhotographersFacingtheCataclysm),包含了九位日本攝影師對(duì)于2011年“3·11”大地震和后續(xù)福島核電廠危機(jī)的反應(yīng);“平行”版塊的“我很高興你在這里”(I’msoHappyYouAreHere:JapaneseWomenPhotographersfromthe1950stoNow),聚焦20世紀(jì)50年代以來的26位日本女性攝影師,橫跨幾代人的創(chuàng)作實(shí)踐在展覽中圍繞三個(gè)大主題呈現(xiàn),對(duì)于日常生活的觀察、對(duì)日本社會(huì)尤其是性別角色的批判性視角、在攝影形式上的實(shí)驗(yàn)和延展;還有“連接阿爾勒”版塊的“超越:京都國(guó)際攝影節(jié)”(Transcendence:KyotoInternationalPhotographyFestival),呈現(xiàn)了在京都攝影節(jié)中出現(xiàn)過的六位日本女性攝影師。這三場(chǎng)群展在策展思路和展陳方面都各具特色,只是由于需要在一個(gè)下午的時(shí)間內(nèi)看完這些展覽,過載的信息量讓我不得不走馬觀花,難以深入。

細(xì)心的觀看者可能會(huì)意識(shí)到,本次攝影節(jié)無論是群展還是個(gè)展,都頗為突出女性攝影師。實(shí)際上回憶三天的觀展經(jīng)歷,我意識(shí)到大多數(shù)讓我印象深刻的展覽都來自女性。更可貴的是,這些作品沒有局限于所謂的“女性的問題”,而是關(guān)注了多種多樣的議題,其中有不少屬于刻板印象中不太與“女性”聯(lián)系在一起的話題,譬如康沃爾對(duì)國(guó)家權(quán)力如何構(gòu)建現(xiàn)實(shí)的探索,或者蘇菲·卡爾對(duì)死亡的沉思。在這一不完全印象的尾聲,有必要再提一位女性攝影師,即在四號(hào)場(chǎng)地凡·高空間(EspaceVanGogh)進(jìn)行回顧展的瑪麗·艾倫·馬克(MaryEllenMark),以“相遇”(Encounters)為題,此次回顧展呈現(xiàn)了馬克數(shù)十年攝影生涯中的五個(gè)重要攝影項(xiàng)目。人道主義關(guān)懷、邊緣群體、與拍攝對(duì)象建立長(zhǎng)期的互信關(guān)系、直接攝影,瑪麗·艾倫·馬克的作品可以說屬于一個(gè)過去的時(shí)代,在這個(gè)主打“當(dāng)代”的攝影節(jié)上卻吸引了最多的觀看者,正因?yàn)樗淖髌分哺诠睬榕c歸屬。約翰·薩考夫斯基(JohnSzarkowski)聲稱,早在20世紀(jì)60年代,紀(jì)實(shí)攝影傳統(tǒng)就已經(jīng)“不堪重負(fù),疲憊而沉悶”,拍攝處于弱勢(shì)的社會(huì)群體或個(gè)人,常常意味著會(huì)受到嚴(yán)厲的道德檢視和批評(píng)。瑪麗·艾倫·馬克的作品經(jīng)得起這種檢視,當(dāng)我們和她那些經(jīng)典的照片面對(duì)面時(shí),可以看到她為之投入的情感,比如她花30多年時(shí)間拍攝《浪跡街頭》(Streetwise),記錄了蒂妮(Tiny)的生命歷程。馬克第一次遇見她時(shí),她是在西雅圖街頭混跡的雛妓。從蒂妮身著參加葬禮時(shí)穿的黑衣,表現(xiàn)出警惕和對(duì)峙——照片標(biāo)題稱這是“她的萬圣節(jié)裝扮”——到15年后她在家哭泣、她的孩子在一邊安慰的畫面,這些照片見證了攝影師和拍攝對(duì)象之間不斷發(fā)展的關(guān)系。

在攝影媒介已被極大程度地拓展的今日,瑪麗·艾倫·馬克回顧展的熱門或許也是一種提醒,當(dāng)我們不斷想了解“攝影還可以是什么”的時(shí)候,或許也不該忘記“攝影總是關(guān)乎什么”——正如攝影節(jié)總監(jiān)威斯納所寫的,這些實(shí)踐和故事總是“關(guān)于我們的人性——時(shí)而被挫敗,時(shí)而無休止地被重新定義,時(shí)而頑強(qiáng)不屈,時(shí)而富于遠(yuǎn)見。”