十五世紀的音樂之光:繼堯姆·迪費

十五世紀七十年代,作曲家盧瓦塞·孔佩爾(Loyset Compère)創作了一首妙趣橫生的作品。這首名為《滿載榮耀》(Omnium honorum plena)的經文歌看似歌頌圣母,實則卻是向作曲家同仁的致敬之作。在歌詞中,孔佩爾提到了比努瓦(Antoine B u s n o i s)、廷克托里斯(Johannes Tinctoris)、奧克岡(Johannes Ockeghem)、若斯坎(Josquin des Prez)等大名鼎鼎的同輩。有意思的是,在一串如雷貫耳的名字之前,孔佩爾將繼堯姆·迪費(Guillaume Dufay,約1397—1474)置于首位,并在歌中盛贊他為“眾樂之月、歌者之光”(luna totius musicae atque cantorum lumine)——換言之,他是“大師中的大師”。

然而,三十年后,迪費似乎成了一段模糊的回憶,一種被后輩音樂家認為過時的老派藝術的代表——奧布雷希特(Jacob Obrecht)、布呂梅爾(Antoine Brumel)、若斯坎以及他們同行的音樂都轉向了新的藝術風格。1501年,佩特魯奇(Ottaviano Petrucci)率先采用活字印刷出版樂譜。當時,他正如火如荼地從歐洲優秀的圣樂和世俗音樂中揀選作品,但在他所有的出版物中竟然沒有一首迪費的作品。文藝復興盛期的音樂家也不同程度地表現出對迪費的遺忘。雖然他們并沒有完全忽視迪費,但顯而易見的是,他們只是通過傳統去了解這位先驅,把他當作音樂行當的祖師爺加以尊崇。

音樂家和出版商的這種態度主要歸于兩點。首先,十八世紀末以前,幾乎沒有人想到要從歷史的角度來看待音樂。音樂每天都“活在當下”,新曲層出不窮,這進一步加劇了將前幾代人的作品束之高閣的趨勢。其次,歐洲從來就不缺音樂天才,被前人視為最耀眼的光芒迅速消逝也就可以理解了。

2 0 2 4年是迪費逝世五百五十周年。受限于時代鴻溝,他的音樂要被當代聽眾接受實為不易,更多時候他只是音樂史教材里的一個名字。這里,我們不妨穿越歷史的迷霧,一探這位“眾樂之月、歌者之光”的面目。他在世時享有盛譽,受同代人與后輩無限敬仰。在印刷術普及以前,他的作品以抄本的形式廣為流傳。

不知疲倦的旅人

迪費可能于十四世紀末出生在今天法國北部與比利時接壤的地區。對于他的身世,我們所知甚少,但他的人生履歷放至今日也算相當耀眼。

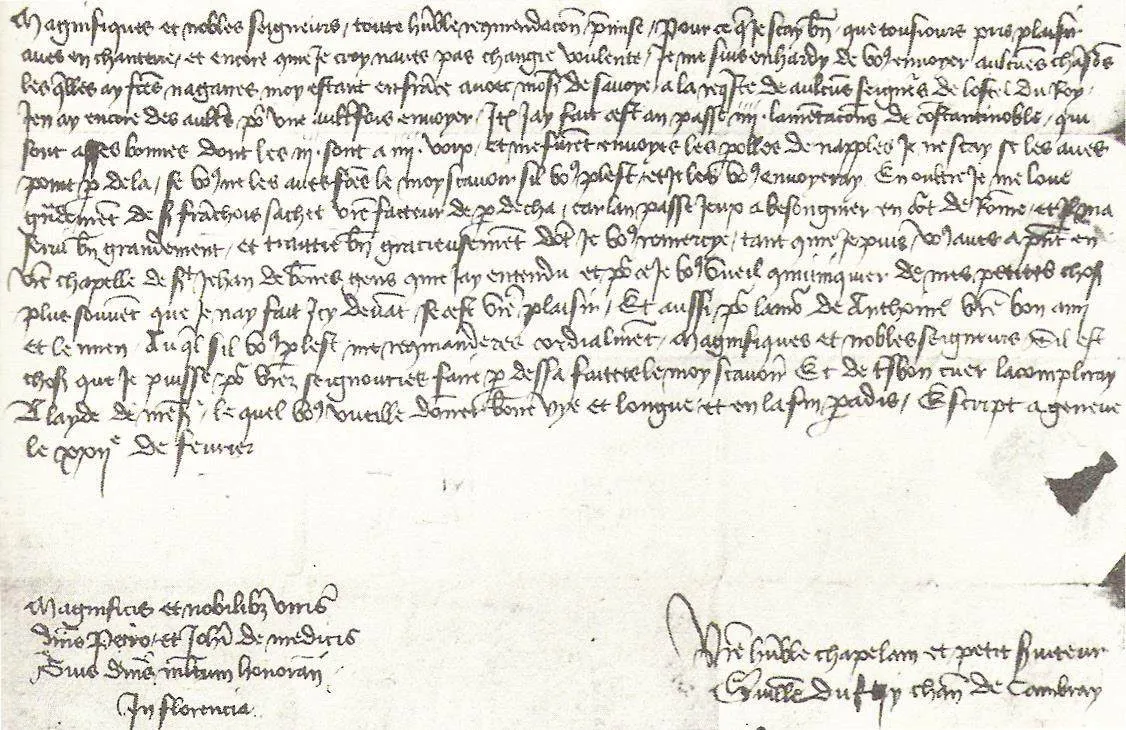

1409年,迪費已身在文化重鎮康布雷,擔任當地主教座堂唱詩班的男童歌手,還接受了卓越的音樂教育,一直持續到了十六七歲。此后十年里,他輾轉于法國和意大利多地。1428年,迪費來到羅馬,成為教宗禮拜堂唱詩班的一員,這令他能夠接觸到阿爾諾·德·朗坦(Arnold de Lantins)等一眾重要作曲家。1433年,迪費離開羅馬赴薩伏依宮廷服務。當時的薩伏依公國除了現在的皮埃蒙特、日內瓦,還包括羅訥河以北的廣袤地區。從迪費的遺囑來看,他需要常常陪伴大公左右,穿越這片山地,前往特里、都靈或是日內瓦。可以想象,作曲家行走在阿爾卑斯群山之中,為大夏特呂茲壯觀的山巒所震撼,著迷于日內瓦湖的漣漪,這會對他的音樂創作產生何等影響。

兩年后的1435年,迪費重返教廷,只是這次是在佛羅倫薩——教宗尤金四世流亡至此。迪費一些最重要的經文歌就創作于這一時期。此外,他還開始了同費拉拉·德埃斯特(D’Este of Ferrara)家族的長期交往,他們是文藝復興時期最重要的音樂贊助人之一。1437年,尤金四世被廢黜,迪費再度被迫出走。此后直到1450年的十幾年間,他的行蹤飄忽不定,但可以肯定的是,十五世紀四十年代他已在勃艮第宮廷內服務。當時的勃艮第堪稱歐洲文化中心,意大利和不列顛的音樂風格匯聚于此,平行五度、八度的時代一去不返,大量原本被歐陸音樂家嫌棄為不協和的三度、六度音程的應用,使音樂產生了前所未有的醇美之感。浸淫在這種風尚中的迪費創作出一生中最具淵博之氣的作品,與他早期的音樂風格有了明顯區別。這些音樂受到了夏洛萊伯爵,也就是后來勃艮第公爵“大膽者”查理的大力推崇。

1450年后,迪費回到了康布雷,此后幾乎結束了旅行,安享晚年。當然,這種“休息”只是相對的,他的音樂生涯迎來了巔峰——在人生最后的二十四年里,迪費在老家成了類似樂正一般的人物。他專注于音樂,創作全新風格的彌撒曲和經文歌。為了確保唱詩班使用的樂譜準確無誤,他費心監督書吏謄抄。同時,他仍同勃艮第、佛羅倫薩等地宮廷保持聯系,繼續為他們創作音樂、輸送人才。此外,他還接待慕名而來的同行,包括比努瓦、奧克岡、孔佩爾等,他們都對下一代復調音樂發揮了決定性的作用。此時的迪費已然是那個時代最具影響力的作曲家了。

彌撒套曲的開拓者

在西方音樂史上,彌撒套曲這一體裁占有特殊的地位,它不僅是文藝復興和巴洛克時期最主要的大型套曲,即使是在十八世紀中期器樂創作逐漸占據主導地位后,它仍然是西方音樂中最重要的大型聲樂體裁之一。在迪費之前,十四世紀——在西方音樂史上被稱為“新藝術”(Ars Nova)時期——天主教彌撒中的配樂呈現出一種新的傾向,其中一些部分被抽離出來,構成一個類似于套曲的整體,這預示著彌撒中的某些部分可能脫離儀式本身,成為一個具有獨立內在關聯的整體。盡管包括馬肖(Guillaume de Machaut)《圣母彌撒》(Messe de Notre Dame)在內的幾部得風氣之先的彌撒配樂共同昭示著這種新音樂體裁的誕生,但十四世紀大多數彌撒的配樂都是獨立的片段。

在音樂生涯的前期,迪費和前輩們一樣創作了不少精美絕倫的彌撒片段,其中的《“教宗”圣哉經》(Sanctus Papale)和《羔羊經》(Agnus Dei)是為教宗禮拜堂所作,展現了華麗與精致的絕妙組合;另一首《“長號”榮耀經》(Gloria ad modum tubae)則彰顯大膽創新,上方兩個聲部演唱歌詞,下方兩個聲部則模仿了早期銅管樂器節奏鮮明的音型,既可由人聲演唱,又可由樂器吹奏。

但迪費并不滿足于譜寫片段。他順應潮流,重拾由馬肖和創作《圖爾奈彌撒》(Tournai Mass)的佚名作曲家在十四世紀開創的范式,以復調處理彌撒中的固定部分——垂憐經、榮耀經、信經、圣哉經、羔羊經。不同于這些前輩沒有賦予這些不同的部分以共同的主題元素,迪費始終堅持以統一的元素將這些片段聯系起來。他采用的是一種被稱為“定旋律”(cantus firmus)的創作手法,即使用一段現成的音樂素材(取自格里高利圣詠或世俗歌曲)作為一種“動機”,在固定聲部(tenor)上出現,在此基礎上寫作對應低聲部(contratenor bassus)、對應高聲部(contratenor altus)和旋律聲部(cantus)或最高聲部(superius)。定旋律雖然居于內聲部,在音響上有時難以辨認,卻成為統一的重要依據,使彌撒曲的所有篇章具有明顯的整體預構性。

定旋律技術在整個十五世紀的創作中都發揮著重要作用,尤其是傳承自十四世紀的經文歌,代表著曾經音樂創作的最高形式。但到了迪費的時代,以統一原則為主導的定旋律彌撒套曲以更大的篇幅取代了經文歌,且在此之后成為歐洲音樂大師(從迪費到若斯坎)展現其作曲能力的重要實驗領域。

音樂的建筑師

在中世紀的學術傳統中,音樂與數學有著千絲萬縷的關系。音樂的基本要素都可以通過畢達哥拉斯主義的術語加以闡釋。在這種知識背景下,“等節奏”(isorhythm)這種追求純理性的作曲方法誕生了:作曲家先設計好一個節奏型(talea)和一個音高序列(color),兩者的音符數量不同,再讓它們結合構成旋律。由于音符數量不同,所以當音樂進行到它們的最小公倍數時,才剛好完成一次循環。迪費醉心于這種精妙的設計,他的大部分經文歌都是等節奏式樣。

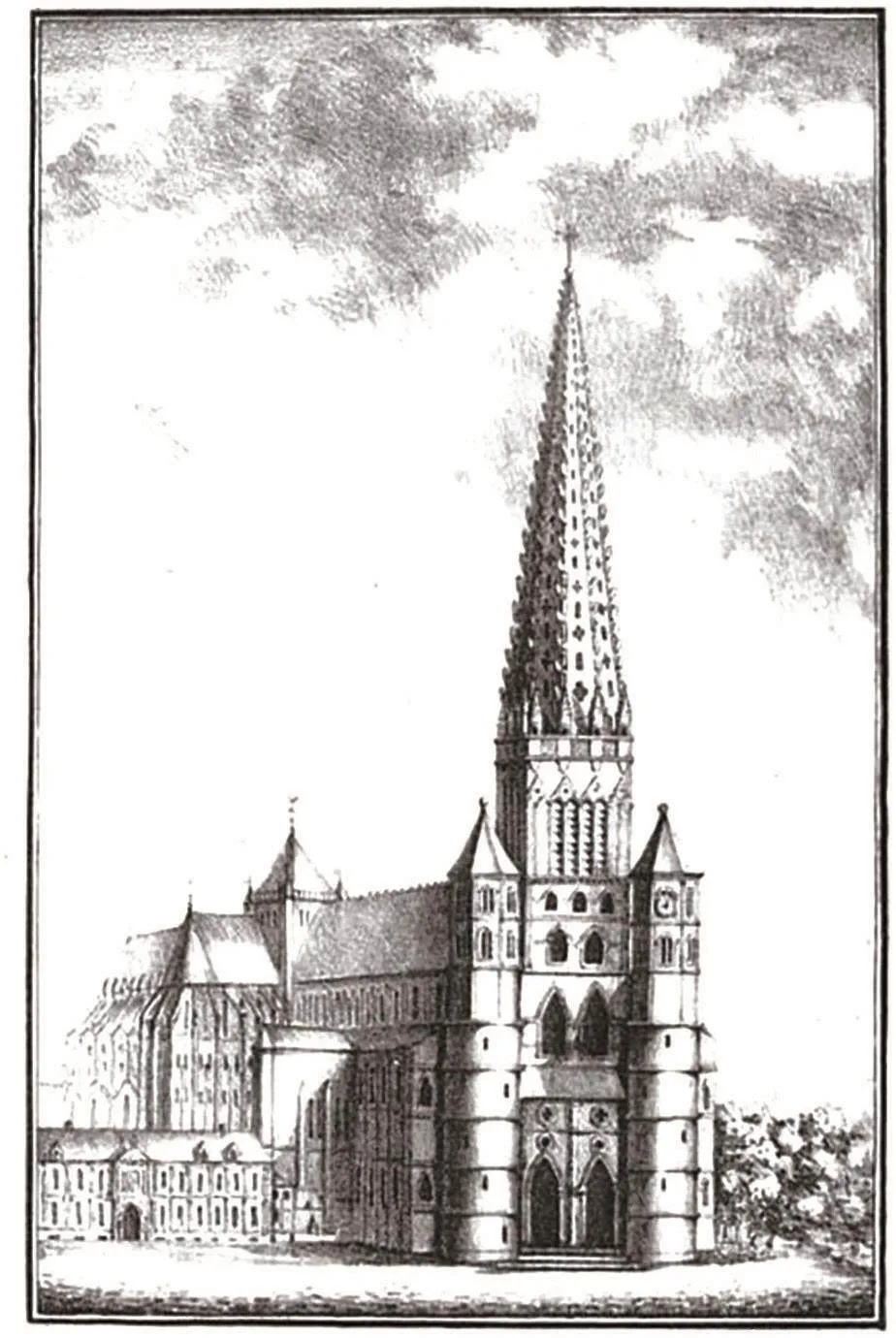

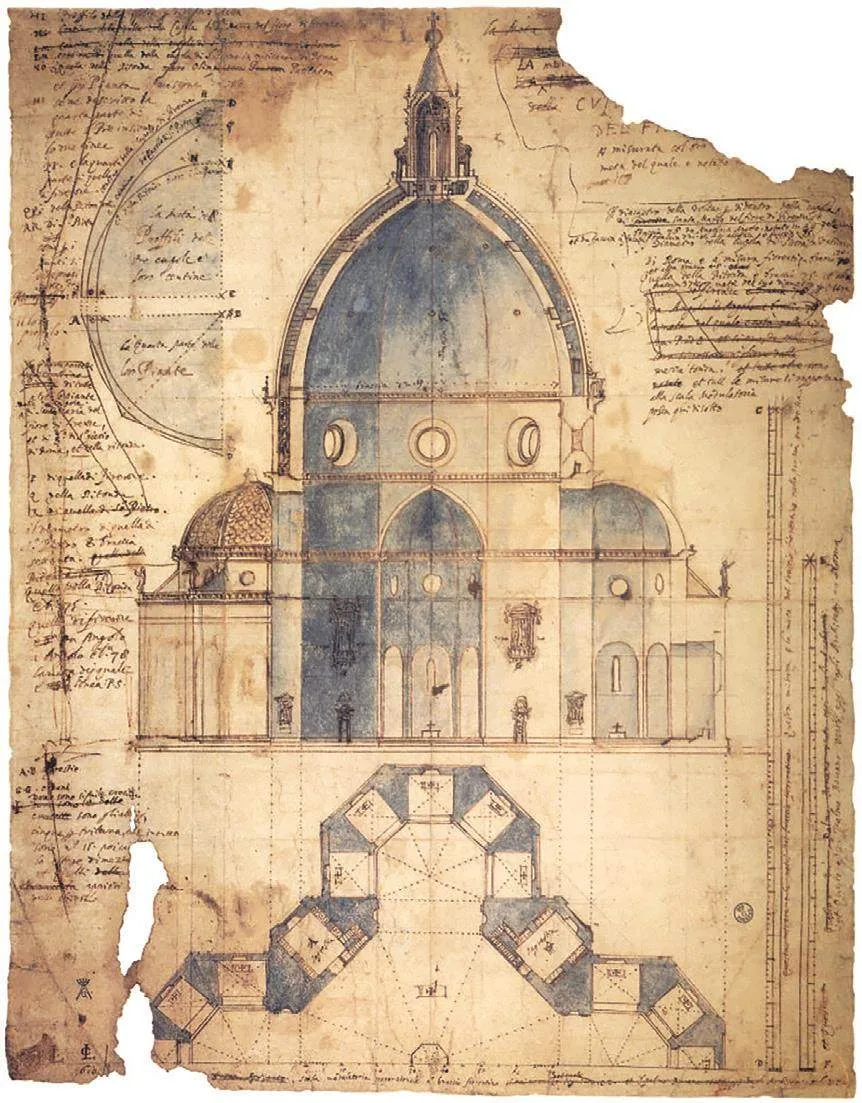

無獨有偶,對數學作為萬物理性秩序的理解也出現在建筑學中。音樂與建筑在理論和實踐中對和諧比例的共同追求成為中世紀和文藝復興時期最為奇妙的現象之一。而9p4X1cfZQMtudcfzC0hUag==迪費的代表作《近來玫瑰綻放》(Nuper rosarum flores)正是兩者殊途同歸的最佳例證,它與佛羅倫薩著名的圣母百花大教堂的建設有著一段淵源。1436年,也就是迪費陪同教宗尤金四世旅居佛羅倫薩期間,圣母百花大教堂的穹頂終于落成。為了慶祝這一盛事,教宗禮拜堂的音樂家們精心準備了盛大儀式的用樂,迪費專門創作了《近來玫瑰綻放》。

圣母百花大教堂自1296年動工,到1418年時已是一座建了一百二十多年的“爛尾樓”——受制于技術,教堂一直無法按照原設計建設穹頂,直到建筑師布魯內萊斯基(Filippo Brunelleschi)的出現,才讓已擱置百余年的教堂擁有了堪比羅馬萬神殿的穹頂。可以說,教堂的穹頂結構和迪費的經文歌都是在中世紀思想的指導下完成的,前者屬于哥特式風格圓拱的范疇,后者則遵循了等節奏經文歌嚴格的節奏連續和形式比例的原則。最有意思的是,兩者具有相同的模量體系。布魯內萊斯基在現成的八角形地基上筑起穹頂,但穹頂內部是一個方形空間,這就能夠產生一個基本模量,從而使內部空間以精確的6:4:2:3的比率呈現。而《近來玫瑰綻放》全曲分為四個部分,每部分的總節拍數同教堂圓頂的這一比例關系達到了高度一致,如圖1所示。

此外,布魯內萊斯基設計的穹頂有內外兩層,中有空間相隔。而迪費在《近來玫瑰綻放》中將格里高利圣詠《這地方多么可畏》(Terribilis est)置于下方兩個支撐聲部,并以不同時值進行交錯的卡農,是對建筑師雙重結構的隱喻。

顯然,作曲家不在意作品本身的圣樂屬性,而是更側重從數學的角度來思考樂曲結構各部分的比例,從而展現一種與建筑理論不謀而合的潛在和諧。從史料來看,當年的演出必定還增加了管風琴與銅管樂器以增強合唱,從而使教堂內回蕩著人聲與樂聲,其音響效果同建筑本身相得益彰。

人文主義者

我們無法從現有史料中判斷迪費的性格,但他應該是一位發展均衡的天才。他的智慧因其所接受的優秀綜合教育以及同權力上層的接觸而不斷得到豐富。迪費的作品,尤其是世俗音樂,普遍指向他所接受的拉丁語、法語和意大利語的文學教育,這也給他的職業生涯打上了人文主義的烙印。

迪費是首位將人文主義之父、詩人彼特拉克(Francesco Petrarca)的詩歌《美麗的貞女》(Vergene bella)譜成歌曲的人。《美麗的貞女》不止一次被處理成復調音樂,這首詩對人性的體現與關照深受作曲家們的喜愛,特別是十六世紀的羅勒(Cipriano di Rore)和帕萊斯特里納(Palestrina)。但顯而易見的是,迪費這首同名作品以樂器伴奏人聲,同后代的無伴奏合唱版相比,其品位更能體現十四世紀意大利“新藝術”所追求的人文主義美學精神。

迪費根據意大利語文本創作的作品相對較少,更多的則是法語“尚松”(chansons)。但我們不能以后代同體裁作品來理解迪費時代的“尚松”一詞,因為在十六世紀以前,法語尚松還沒有固定的形式,其類型比較混雜。在迪費的作品里,尚松的形式是明確的,它們完全受文學形式的支配,有嚴格的“反復”修辭手法。十五世紀上半葉世俗歌曲中的敘事歌(ballades)、回旋歌(rondeaux)和維勒萊(virelais)都是這些形式的典型。

浪漫主義式的自由表達方式在十四、十五世紀的世俗歌曲中是尋覓不到的。迪費世俗歌曲的主調當然是傳統的騎士愛情以及其中蘊含的微妙細膩的理想主義。產生自中世紀的騎士文學突破基督教的出世觀念和禁欲主義,向往世俗的愛情,是人文主義文學愛情作品的發端。法國正是這類文學最興盛的地方,敘事歌、回旋歌和維勒萊成為其最佳的載體。迪費許多尚松的歌詞如今幾乎可以肯定出自他本人之手,這一點殊為不易。在他的時代,騎士文學已經走向沒落,這位稍顯崇古的作曲家筆下那些失意的情詩好似衰落的騎士文化映射出的最后一點余暉。毋庸置疑的是,這類主題往往只有在精巧細膩的作品中才能得到充分的表達,因而迪費的這些雅作更像是一幅幅精致細密的畫。

十九世紀的音樂史學家將迪費歸屬于“第一代尼德蘭樂派”之首,之后還有由奧克岡領導的“第二代”和以若斯坎為代表的“第三代”。但二十世紀的學者反對這種歸類,他們認為迪費的音樂與奧克岡在安特衛普和布魯日等大城市引領的新潮流截然不同,因而應將他歸為單獨的“勃艮第樂派”。這種理論有其合理性,但如果我們割裂地看待兩者,認為他們分屬完全不同的區域,也會陷入誤讀。

迪費一生的創作包括彌撒曲、圣母贊歌、經文歌、法語尚松、意大利牧歌,幾乎涵蓋了當時可探索的所有領域,即便是百年后以高產聞名的拉索(Orlando di Lasso)也無外如是。毫無疑問,迪費的音樂一方面是前代音樂傳統在文藝復興早期的最后回響;但另一方面,他在四處輾轉的生涯里表現出了不斷更新的精神。他不被自己所代表的舊風格所束縛,而是始終關注新發展,不失時機地吸收新的作曲技法與音樂特點,使得中古傳統在他手中發揮到了極致。而到晚年,他的一些作品如《天上母后》(Ave Regina Caelorum)中已經出現在了比利時逐漸興起的尼德蘭新風尚的痕跡。今天,當我們不斷挖掘、研究、聆聽迪費的音樂遺產,相信一定能夠理解他為何會被十五世紀的同仁們公認為當時最偉大的作曲家。