歷史、當下與未來的造夢者

2023年12月7日,第二屆“和樂中西融創未來”民族室內樂新作品音樂會,于中央音樂學院歌劇音樂廳成功舉辦。這場上演于癸卯年大雪節氣的音樂會,由中央音樂學院作曲系、中國音樂創作中心、中央音樂學院民族室內樂團聯合承辦,由指揮系教授陳冰執棒,呈現出六部別出心裁、風格迥異的作品。從創作的智慧凝結到音響的空間流動,整場音樂會飽含詩意與哲思,兼具對文化多樣性的尊重和對傳統精神的延續。

在當代民族室內樂創作日漸多元化、個性化的語境下, 如何以精湛技術達成作品本身的邏輯自洽、以音響的隱喻探知創作思維的深度與廣度、以民樂為媒介詮釋審美追求與文化符號,是身處當今時代境遇的作曲家不斷探究的議題。這場備受矚目的音樂會恰恰對上述議題做出了不同創作追求下的個性化解讀。

五聲性材料的多調闡釋與嚴謹結構力的地域指向

如何以音樂述說本民族精神語言,以音響的表現力與結構力展現特有文化符號, 同時又不落窠臼,體現作曲家的創造性,曾威與張帥給出了不拘一格的解答。古往今來,多少文人墨客將思緒寄于秋日。一千兩百余年前,“年來四十一”的白居易曾言:“池殘寥落水,窗下悠揚日。裊裊秋風多,槐花半成實。”今時,曾威與當年的詩人同立于不惑之年,創作出的《秋之思》用豐富的調性色彩將秋風踱步的時光,印于二胡與琵琶的長氣息線條中,于多調性構筑的搖曳中,探索五聲性材料在民族室內樂創作中的多重可能。

作品開篇, 在21 個小節的引子中架構起以G宮為核心的上五度框架。各樂器于奇數小節呼應對話時, 第8 小節第三拍出現的主題與之錯位相和,使律動得以微變。在竹笛e 羽樂句的領奏下,第23小節在F 宮系統中演奏和音(見譜例1)。隨后和聲上行大二度模進,作曲家將大阮的低音進行改為小二度,微調縱向的色彩。第28—34 小節與第34—40小節形成了上二度模進,兩句于第31、37 小節的和音由D-E-G-B 音進行到E-#F-A-B-#C 音。其中第31 小節在主體為D-E-G-B 音的基礎上, 由揚琴渲染出A 音構成完整五聲性和音, 而第37 小節樂隊自身形成完整的五聲音階,使縱向調式色彩更加明確。第41 小節以bE 音為低音,于聲部間構成模仿。至此, 前64 個小節的主干框定于d 弗里幾亞調式的前五個音中。

隨后兩把二胡主奏的G 宮線條大氣而感人,其中#f 羽、c 羽等調式的點綴, 如清晨初秋的風輕拂落葉,這是全曲色彩最為斑斕的時刻。經過揚琴震音背景下的輕快過渡,斑斕的長氣息線條在ff 力度下由竹笛、琵琶、二胡在D 宮上演奏。特別是竹笛在經過長時間的留白后,于第94 小節以強力度、強表現力的姿態回歸, 似乎將其從深層的記憶中喚醒(見譜例2)。縱觀全曲,竹笛似乎承載了最濃厚的憶與思。另外,作曲家在排練時對結尾竹笛的進入加以調整,增添更多呼吸與期待,以及氣息的靈動感。

大自然秋日的色彩最為豐富,人們在一片落葉上便可捕捉時間的足跡。《秋之思》律動、色彩、調式和聲的微變,令整部作品搖曳生姿,聽眾能夠在景意相通的作品中體會秋日流水、落葉飄零,這恰恰是曾威透過細膩筆觸描摹的圖景。

異于《秋之思》飄零的思緒, 張帥《小東西(xī)》“小而美”的精致之處在于,音樂材料的統一與速度支撐下嚴謹的結構力。縱觀作品的九個模塊,似乎是作曲家帶著聽眾,在時間的流逝中橫跨地域的旅行。通過速度的更迭、核心材料的變形與交織、多種音樂元素的融合,作曲家意在塑造灑脫、自信、坦蕩的君子形象。從爵士的和弦“跨步”loop(循環),到笛子、二胡近乎即興的樂句攜來的神秘西域,恰如胡旋舞女搖曳的長袖,展開一幅“弦歌一聲雙袖舉,回雪飄飄轉蓬舞”的畫卷。

作為張帥“東西系列”的一員,這是為笛子、柳琴、琵琶、二胡、吉他和大阮而作的嬉游曲(演出時由揚琴替代吉他)。從作品的部分動機中可以體察到作曲家對爵士樂的濃厚興趣。如揚琴與大阮合作的第一組平行高疊和弦就具有爵士樂的氣質。第6小節由笛子、琵琶八度奏出俏皮的主題一,第10 小節柳琴接過主題一后,笛子、琵琶又以主題二與之對位。第20 小節開始,笛子與揚琴扮演旋律角色,二胡將主題二加以變形構成支聲, 特別是第26 小節上行小七度的大跳韻味十足。

琵琶自第28 小節起,以小七度的重音點綴,推動作品進入速度明快的第二部分。該部分在3/8 與4/8 拍間轉換,三連音的加入令其輕盈靈動。經過第58 小節速度放緩、三度連接后,再次以揚琴、大阮起始,鋪設流動的五聲性織體(C 宮),引出充滿遐想的第三部分。此時柳琴、琵琶以分解和弦形式演奏兩個相距半音的高疊和弦,笛子在兩個和聲層之上以G 徵主題,帶來音高與音色的多重疊置。該主題由主題二變形而來,似乎提出一個問題,并由第70 小節的二胡聲部解答。第三部分在虛實明暗的和聲及多重音色的斑斕間結束于角音E, 以上三度步伐進入E宮。此時6/16、4/16 拍的變換再度將作品引入節奏性的熱烈狂歡。至此,作品以速度、節拍、情緒的反差帶來明暗色彩的交替,顏色深淺的對比(見譜例3)。

《小東西》在趣味性與藝術性間取得平衡,于東西方縱橫、交錯明暗間逍遙嬉游,在嚴謹結構下不同地域文明的融匯間尋得共鳴。一如張帥所言:“絲綢之路的繁榮,是東西方雙向的文化饋贈。對我們個人來說,保持東方特有的淡然、樂觀與自信的狀態,成就‘小而美的自我,在現代快節奏社會生活中不失為一種‘藝術的生活方式。”

多重技法的雜糅與室內樂創作的交響化思維

在民族室內樂交響化的探索中, 作曲家通過音響邏輯完成敘事,將西方20 世紀以來多樣態作曲理念注入傳統腳本。與上述兩部作品追求的意趣不同,周強似乎在以《古衢溪東》呈現一場盛大的告別。作為其“古衢”創作系列的開篇,這部作品融入數列、十二音、復風格、偶然音樂等作曲技法,探索民族室內樂交響化的可能。溪東是浙西的一個古村落,曾是作曲家母親的出生地,現因修建水壩而長眠于水底。修壩舉村遷移那年,也是母親出嫁的時候。在周強的描述中,那時那地、那景那人全然涌現,如今僅能以作品“寄樂敬城,寄思抒懷”。

《古衢溪東》主題音調來自烏溪江當地方言“烏溪大江”“小湖南大壩”以及“溪東雨潭”的誦音,音高組織受古南戲遺存之一西安高腔的影響,中段打擊樂的運用也似乎與浙西衢州十番鑼鼓、浦江亂彈的鼓板相關。縱覽全曲,軟槌敲擊大鼓的音色在多個節點起重要作用,似為這場告別的隱喻。作曲家以核心材料的變形勾勒記憶,將靈魂深處的憧憬與歷史長河的召喚以五聲性的步伐彳亍。

作品以二胡、中胡的泛音,弓子拉奏的古箏起始,其間轉瞬即逝的同度泛音,如同告別底色下短暫的相遇。在此底色下,手碟敲擊出空靈的d 羽調式并由管鐘接續,呈示出首個大二度、小三度的音高動機(見譜例4)。第93 小節在二胡、中胡的泛音下,顫音琴融合第23、35 小節的語匯,演奏連續四度的五聲性旋律。此處作曲家以音高的強關聯,隱喻記憶深處的嗚咽。

第114 小節進入快板,展開大二度、小三度的核心動機(見譜例5)。第144 小節和聲主體由11個音構成(缺少E 音),以笙演奏的音高為例,此時中阮的演奏將縱向音響補足為十二音。在此番不協和之下,第147 小節鐘琴再次演奏十二音主題。第159 小節以速度、音色、音高次序的變化將十二音主題重新排布。隨后在整體和聲大二度、小三度、擴展出#C 音的基礎上,中阮演奏十二音主題原型,并交由竹笛、二胡中胡擴大模仿。作曲家以多重維度、不同技法在民族室內樂寫作中處理十二音材料。

譜例5 《古衢溪東》大二度、小三度動機的展衍及十二音素材的拓展

第192小節蕩氣回腸的主題具有再現意味(再現第35 小節)。自第218小節起,梆笛在五聲性和音上再次演奏該主題,此時笙、揚琴及二胡中胡只有密集符頭,無節拍小節線,演奏家需盡可能快地以自由節奏演奏,具有偶然音樂的特征。尾聲部分回顧第5 小節手碟的音高,于渺然無垠的長音中收束,與開篇呼應。

盡管音高組織、音響特質帶來的“復風格”讓再現后的“偶然音樂”片段稍顯割裂,但這種割裂恰恰是作曲家在與幻象告別——那是隱痛下的幻象,是作曲家從未觸及、將來也不會再有機會觸及的“水中之潭”。

同樣以交響化思維探索民族室內樂創作的《繡》,是鄒航根據2014 年舞劇《繡娘》中的片段重新架構而成。作品以精巧的配器分層、細膩的和聲進行、恰如其分的打擊樂效果,以多情景、多色彩、多鏡頭的蒙太奇手法,鮮明地刻畫“水剪雙眸點絳唇”的江南繡娘。

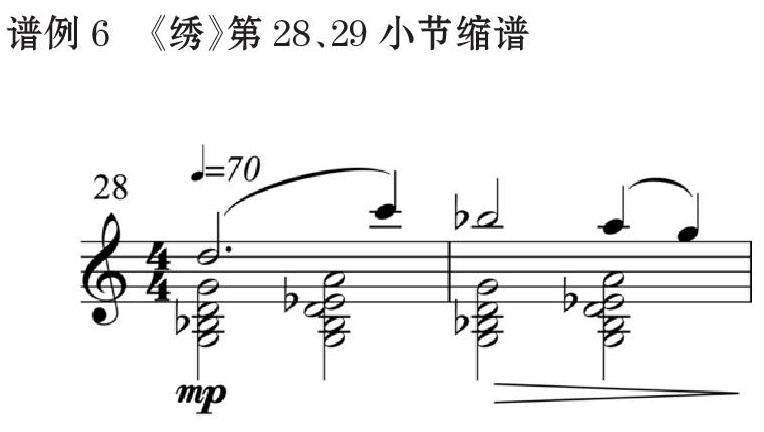

《繡》第1—26小節在C宮、D宮間纏繞,高胡奏出舒緩的主題。隨后交由小阮、琵琶演奏,佐以曲笛、顫音琴上行快速走句,似為繡娘運針時上下翻飛的絲線(見譜例6)。第27 小節起,樂隊在“g羽”的背景下快慢交替。其中曲笛、高音笙、中音笙延續了開篇揚琴的律動,琵琶、中阮與馬林巴看似形成輔助性“二級”和弦,但高胡、二胡上行大跳后下行二度的主題,以凄婉的歌唱“抹平”和聲進行的痕跡。此時,伴奏聲部的三個律動層次增添了靈動氣息。

第37小節以增四度的步伐進行至#c 小和弦,樂隊在明暗虛實、遠近濃淡間進入B 部分。第58 小節在琵琶中阮“二對三”的律動下,曲笛、小阮、顫音琴以舒緩的氣質,將作品帶入源于《拔根蘆柴花》的D 宮民歌。其后第74 小節進入輕快的混合音色,第78 小節高音笙與高胡二胡的主題,由于曲笛中音笙的呼應、演奏法的變化,更顯俏皮。第87 小節起,C部分借鑒戲曲、吹打樂中詼諧、滑稽的元素,運用人聲、附加小二度三和弦、平行五度旋律、鐃鈸木盒的音色對照等技術手段,將作品推向第175 小節的全奏。在此作曲家將樂器有效分層,第一層由曲笛、高胡二胡中胡演奏平行五度,中音笙點綴、模仿(如第176 小節中音笙對曲笛的擴大模仿),琵琶在同宮系統中點綴;第二層由高音笙、揚琴、小阮在#A 徵、C徵調式上與琵琶平行,帶來多重調式色彩;第三層由中阮、大阮、古箏、打擊樂的固定節奏型擔任。此處鄒航將樂器組間的層次編織得絲絲入扣,配器極具效果。

整部作品如蘇繡般和順細密,在蘇繡中有接針(第二針落入第一針針尾)、滾針(第二針落在第一針1/2 處且針眼藏于線下)等針法,與《繡》中勾勒主題線條、音色搭接的配器手法相契。鄒航以細膩的音響將“手如柔荑、膚如凝脂”的形象躍然紙上,在交響化思維鑄造的音樂時空中穿梭,敘述凄美的愛情故事。

凝練動機的哲思與音響時間的雕琢

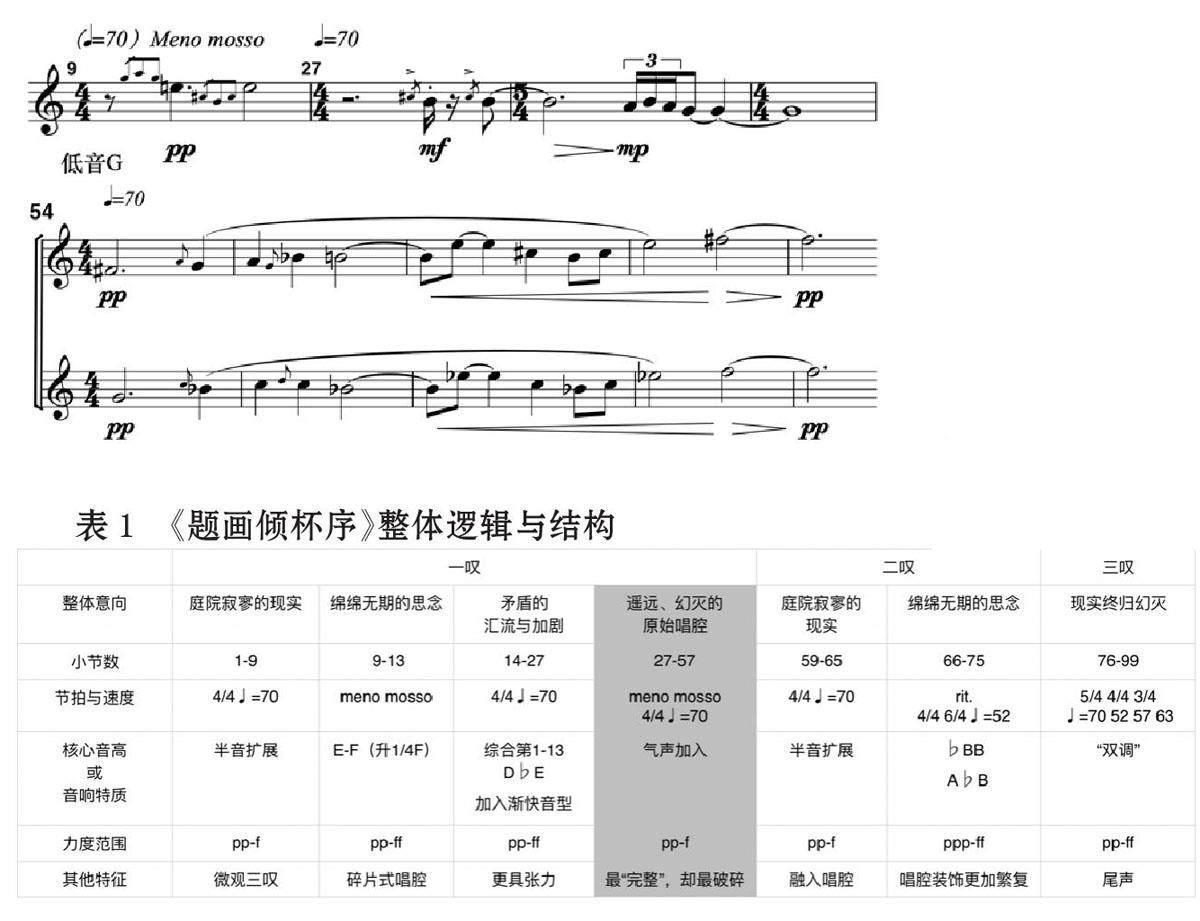

在具體音響中展現清晰邏輯, 挖掘深刻哲思,成為當代民族室內樂乃至其他創作的審美追求,而創作、詮釋、聆聽作品時的經驗與超驗,成就一部作品完整的生命力。向民的竹笛二重奏作品《題畫傾杯序》兼具結構的周密與精神的自由,其音響動勢在嚴謹的邏輯中生成,富有詩意的浪漫氣質。作品取材于清代文學家孔尚任《桃花扇》的第二十八出,《題畫》在對侯方域、藍瑛、楊龍友的刻畫中遍尋香君,卻不見香君,疑惑與驚詫、寂寥與愁思成為這一出的底色。

在G-E 音大六度的框架下,兩聲部的模仿與交錯在瞬時構成小七度至大六度的縱向音高關系,造成音響的拉扯與牽絆。第二小節仍始于大六度框架,高聲部加入#E 音的半音擴展,將第一小節隱藏的小七度變得顯性,似將隱忍的思念拉回“美人一去,庭院寂寥”的現實。隨后再次回到E 音,思念的濃度又一次加重,由小七度擴展為大七度。以上三次音高組織的半音遞進似乎是侯生思念香君的“三嘆”。第9 小節從E 音出發并改變音響形態,將抽象的裝飾性唱腔在兩個聲部交織糾纏,分別回落于小字一組、二組的F 音,并將高聲部F 音上滑升高1/4音。至此,作曲家在前13 小節呈現出一對綿綿思念與寂寥現實的矛盾, 這對矛盾有兩種展現形式:第一種體現于小七度從隱性至顯性的運動,第二種體現在兩種音響特質的沖撞,即前8 小節動態半音擴展、與第9—13 小節抽象唱腔長音的對峙,隱喻了現實與夢魘的糾纏與割裂。

再次起勢從F 音開始,綜合上述矛盾的兩種展現形式,并加入漸快的上行音型。譬如高聲部在保留上行大跳的同時,加入#F 音的裝飾進一步擴展了大七度的情緒張力;上文第9 小節氣若游絲的裝飾性抽象唱腔在第28 小節舒展開來,通過大二度、三連音勾勒G 宮雅樂音階。這兩次碎片化的唱腔直至第54 小節終于完整, 并將上文所述半音動機完全顯性。然而,看似最“完整”的唱腔卻將整部作品推向最遙遠、破碎、幻滅的意象(見譜例7)。

譜例7" 《題畫傾杯序》第9 小節、第27—28 小節、第54—58 小節

作品的二次悲嘆再次從半音擴展起始,承接氣聲的運用,唱腔裝飾更加繁復,引向最終的幻滅。尾聲中第83 小節, 兩個聲部呈增四度關系(bb 羽、e羽), 最終分別停在呈大三度關系的角音和商音之上。整部作品的邏輯與結構(見表1)。

這部作品中某些音型代表著某種情緒與動勢,作曲家在框定了基本音高、節奏、情緒后,給予演奏家自由處理的權限,這種創作理念指向戲曲中的韻白程式、身段線條,即某種“程式”下的自由。

同樣構筑于凝練動機,《惻鳴》則飽含天地哲思,以獨具文化屬性的音色雕琢音響時間。趙野的材料邏輯中蘊蓄著“存在主義”的意味,他的音響是有生命力的,這種生命力并非孤立個體,更不僅是瞬時樣態,而是在力量與怯懦、期待與破碎中不斷生成著的存在。作品原始標題為《悲歌》,但趙野欲想表達的并不僅是“悲傷”這一單層含義,而是將惻愴、惻隱、悱惻融為一體的復雜情感。作品為二胡、中胡、古箏所寫, 其中古箏采用非常規定弦,21 根弦涵蓋C 宮清樂調式。

作品由弓子拉奏古箏最低弦起始, 在拉奏位置、弦數量的變化下,晦暗、壓抑的氣息在具有張力、共鳴的四根琴弦間彌漫,中胡在漸強漸弱包裹的半音下行中悲泣。此時古箏聲部力度的變化不僅取決于拉奏力度,更體現于拉奏弦數量引起的共鳴變化中。第6 小節古箏在右手拉奏一弦、漸弱消失的同時,左手以漸強力度、漸快節奏演奏二弦。此時中胡的悲泣較之第4 小節遞進一個半音,以強力度漸弱演奏bA 音,二胡在極高音區震顫。第10 小節由二胡演奏擴展的悲泣動機, 在二胡的悲鳴之下,古箏與中胡構成大三度及純五度關系,并于第15、16小節在三個樂器間對純五度動機加以對位化處理,分別以古箏拉奏與彈奏的音色復合、中胡的下行滑音及二胡雙音呈現。

作曲家在第一句末尾埋下的縱向小九度伏筆(CbD 音),于第25 小節開始的第二部分得以展現。此時由于古箏G 音的出現, 增加了縱向增四度動機,而這一部分是全曲首次轉為上行趨勢,像是半音下行的悲泣達到最濃烈之時,迸發出激烈的追問,古箏在較高音區終于扮演了半音角色。第32、33 小節起,在古箏D 音、中胡AE 音的鋪陳下,二胡以極高音區提出最悲壯的回響,古箏于第37 小節以一弦C 音與之回應。此番濃烈的追問與不置可否的回應被延伸到第46 小節,成就全曲最明晰的第五次問與答。在古箏CD 兩音的追問下,上文出現的所有音程動機均交由二胡中胡解答(見表2)。若談及遺憾,竊以為趙野的作品更好的呈現方式是在一個更小的場域,撤掉揚聲器,聽眾得以在更近的距離被音響“吸入”作曲家營造的世界。

《惻鳴》的古箏定弦與寫作意圖高度契合,全曲充斥著半音的擴展、大跳與情緒的疊加、動機的徐徐托出與交融,似為人類一步步地追問,求得天地與人的對話。然而,世間并非所有問題都能得到解答。一如劉震云所言,一個人窮極一生掙扎渴望走出困境,卻一次次在時代的不堪中悲鳴。即便如此,人類依舊在自然天地、世代更迭間“一蓑煙雨任平生”,極力探索、思考著永恒的命題。

結語

在當今民族室內樂創作的多元范疇中,在共同的文化語境、特定的聲音符號間,該場音樂會提供了某種學院派的解讀,映射出創作的多重思維與意涵。六位作曲家或以多調性擴展五聲性材料的氣質,或于東西方文明的交匯中自在灑脫,或在室內樂交響化的探索中敘事抒懷,或以音響特質及凝練動機呈現生命與幻滅——聽眾能夠在蘊藏哲思、景意相通的作品中, 于音畫蒙太奇中望見多維圖景,在抽象藝術帶來的時間流逝中移情。

藝術與時間的擁抱成就彼此的永恒。這場高水準音樂會從絲綢之路出發,略過明末愛恨,踏入清末情愁,告別古衢溪東,直面天地追問,將秋思一飲而盡,步入2023 癸卯兔年的大雪。作曲家是雕刻時間的造夢師,聽罷排練與演出,筆者難以從這場夢中抽身。而這場夢的創造者——作曲家、指揮家與演奏家, 他們以最專業的姿態在最鮮活的當下造夢,將一度、二度創作巧思,注入作曲、排練的各個細節。整場音樂會開放多元, 兼顧歷史的縱深與地域的無垠, 于時間洪流中探索當代民族室內樂創作的邊界。

相比具體劇目“指事明、化身準、出情真”①的表演境界,純音樂作為抽象藝術,無需被賦予指事、化身的要求。作曲家的邏輯與情感在音樂材料的運動中得以抽象化表達,而音樂的抽象屬性恰與中國傳統美學中的含蓄相契; 他們將傳統文人音樂、民間音樂中的氣韻,融入民族室內樂創作中,使這些作品具備嚴謹的邏輯脈絡、清晰的美學追求與深刻的精神內涵,同時兼具鄉土性、偶然性及程式下的自由;他們在音樂材料的“文字游戲”間寫意,在感知的底層邏輯上探索多種可能,于當代民族室內樂創作的命題下致敬過去,融創未來。

王姿肖 中央音樂學院作曲系在讀博士

(責任編輯 張萌)