愛羅先珂在中國

黃艷芬

愛羅先珂(1889—1952),蘇聯童話作家、詩人、世界語者。他出生于庫爾斯克省(今俄羅斯別爾哥羅德州)的奧布霍夫卡村,四歲時因患麻疹雙目失明。幼年的愛羅先珂在莫斯科的盲童學校學習,顯露出音樂天賦,畢業后加入盲人樂隊掙錢維生,同時開始自學世界語。

世界語是國際輔助語的一種,由波蘭醫生柴門霍夫創制于1887年,詞匯材料取自歐洲的通用語言,簡單易學。柴門霍夫的初衷是消除國際交往間的語言障礙,讓各民族能夠“用一個聲音說話”。在學習世界語后,1914年,愛羅先珂懷著一顆理想主義者的心離開祖國,先是受國際世界語協會的資助前往英國,后來在亞洲的日本、緬甸、印度等地游歷,積極參加世界語運動。1921年5月,因在日本參加社會主義活動,愛羅先珂被視為有“危險思想”的人而遭驅逐。

不過,這位頻頻身陷困境的外國盲詩人卻受到了當時中國文學界的大力歡迎。《民國日報》的副刊《覺悟》接連發表文章追蹤愛羅先珂在日本的境況,引起不少知識分子的關注。這為愛羅先珂的中國之行做了鋪墊。

1921年8月底,愛羅先珂到達哈爾濱,10月7日到上海。旅居上海時,他居住在虹口區日本人所開的按摩院里,以在日本時學會的按摩手藝謀生。同時,他以世界語為媒介進入中國知識界。

住進八道灣十一號周宅

第一次世界大戰后,“國際主義情懷”在中國盛行,直接推動了世界語運動在中國的展開。蔡元培等人認為培養世界語人才十分必要:一方面中國可以利用這一媒介參與國際運動,向外宣傳中國文化,提高中國的國際地位;另一方面秉承互助原則,各國間平等交往可以謀求“世界和平、人類親善等偉大工作”。在蔡元培的推動下,北京大學開設了世界語必修課,還成立了世界語研究會。這一活動得到了胡愈之、魯迅、周作人、錢玄同的積極響應。

愛羅先珂到訪上海正是來自胡愈之的邀請。愛羅先珂在上海期間,胡愈之、汪馥泉等人時常上門拜訪,帶領他出席上海世界語學會組織的各種活動,在精神和物質方面給予他熱情的幫助。胡愈之還是愛羅先珂作品的主要翻譯者之一,其譯作有《世界和平日》《枯葉雜記》《我底學校生活底一斷片》《失望的心》等。

胡愈之多次寫信給魯迅,介紹愛羅先珂的情況,希望魯迅能夠幫助愛羅先珂在北京找到一份合適的工作,還請魯迅盡力翻譯他的作品。魯迅此前已經關注到了愛羅先珂,翻譯有他的童話作品《池邊》等,胡愈之的請求更加引起了魯迅的惻隱之心,愛羅先珂由此有了與北京文學界接觸的渠道。

1922年2月22日,愛羅先珂正式接受蔡元培的任命,前往北京大學執教世界語。他在鄭振鐸與葉圣陶的陪同下北上,滬上《民國日報》《時報》《四民報》等紛紛刊發其離滬消息。鄭、葉二人都是在上海的多場文學活動中與愛羅先珂熟悉起來的,葉圣陶此行也是前往北大任教。

抵京后,愛羅先珂先在文學家、翻譯家耿濟之家停留了一天,次日便來到了魯迅、周作人位于八道灣十一號的家中。周作人在《知堂回想錄》一書里寫道:“愛羅先珂從大連來到上海,大概是在1922年的春初;有人介紹給蔡校長,請設法安頓他,于是便請他來教世界語。但是他一個外國人又是瞎了眼睛,單身來到北京,將怎么辦呢?蔡孑民于是想起了托我們的家里照顧,因為他除了懂得英文和世界語之外,還在東京學得一口流利的日本語,這在我們家里是可以通用的。”

愛羅先珂暫住八道灣,由周氏兄弟一家照顧他的起居,他們幾乎朝夕相處。之后魯迅在與愛羅先珂的近距離交流中翻譯了他的諸多作品,如《桃色的云》《狹的籠》《春夜的夢》《雕的心》《世界的火災》《兩個小小的死》等,盛贊其“赤子之心”,同樣同情受壓迫者的兩人結下了深厚的友誼。

愛羅先珂是詩人,還懂音樂,常同孩子們一起彈唱、玩耍,其樂融融。為了緩解寂寞,他還在池塘里養蝌蚪,并托魯迅買了小鴨子,十一號院更添了許多生趣。短篇小說《鴨的喜劇》便是魯迅日后根據這段經歷完成的。愛羅先珂從周家得到的不只是生活上的照顧,翻看周作人這一時期的日記,可以發現他也對愛羅先珂的工作給予了很多幫助,如陪同演講、翻譯講稿、代寫和郵寄書信、幫忙取薪等。

鄭振鐸等人多次前往周氏兄弟家中探訪愛羅先珂,愛羅先珂出席的活動現場常有他們的身影。離開北京后,鄭振鐸在給周作人的信中時常問候愛羅先珂。胡適也曾到周宅與愛羅先珂見面。當時愛羅先珂剛到北京不久,因蔡元培請他在北大演講,而一時又找不到人翻譯,就請胡適擔任英文翻譯,胡適對他的印象是:“他在英國住了幾年,在印度又幾年,故英語還可聽。他雙眼于四歲時都瞎了,現在年約三十。他的詩與短篇小說都不壞。”

可以說,自1921年7月在日本出版第一部日語童話小說集《天明前之歌》后,愛羅先珂獲得了以魯迅為代表的中國現代作家的關注,包括魯迅、周作人、胡愈之和巴金等在內的譯者,在京滬兩地,依托于《晨報副刊》《民國日報》《東方雜志》《婦女雜志》《小說月報》等報刊,以日語和世界語為翻譯媒介語,積極開展對他的作品的譯介,大大促進了其人和作品在中國的傳播。

“教成”了三個中國學生

愛羅先珂當時在北大教課,一開始尚有兩百個學生參加,后來僅剩下馮省三、王魯彥、吳克剛三人。周作人說:“愛羅先珂在中國的時期可以說是極短,在北京安住的時間一總不到半年,用句老話真是席不暇暖,在他的記憶上留下什么印象,還有他給青年們有多少影響,這都很是難說,但他總之是不曾白來了這一趟的。”在這不“白來”的價值體現上,就有他真正“教成”了三個世界語學生這一條。

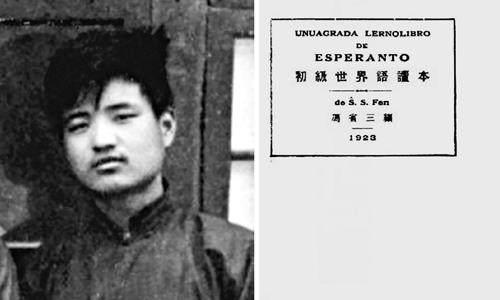

馮省三(1902—1924),山東平原人,曾在北京大學預科法文班學習,熱衷世界語。周作人晚年在《講義風潮》中回憶:“他(愛羅先珂)教出來的學生不少,以北大和法政為多,大部分當時我都認識,但現在也漸已忘記,只有馮省三還是記得。”馮省三“是北大法文系的學生,對于世界語卻比法文還要熱心,不久居然能寫能說,是老師的得意弟子”。

周作人為何只提馮省三,而把另兩人省略掉,最直接的答案是情感因素,其中自然包括對馮省三世界語能力的認可。馮省三不僅師從愛羅先珂學習世界語,還與愛羅先珂一起發起成立世界語學會,并擔任北京世界語學會干事,參與創辦北京世界語專門學校。作為北京世界語學會發起人之一,周作人注意到馮省三對世界語事業的熱情和投入,深表佩服。1922年,北京世界語學會開辦了兩級暑假講習班,馮省三也出力甚多。

1923年,馮省三開始在北京幾所學校教授世界語。積累了豐富的教學經驗后,他編著了《初級世界語讀本》。該讀本收錄不少世界語例句,內容豐富而有趣味性,具有實際針對性,很有個人特色。最為重要的是,讀本體現出了“世界語主義”。盡管當時在中國提倡世界語者不少,但少有人能揭示其精神,而這本著作將世界語創始人柴門霍夫的主張昭示于讀者——該書把柴門霍夫的詩歌《希望》排在了周作人作的序后面。此前,愛羅先珂在北京法政學校世界語講演會上發表演講,吟唱了三首詩,《希望》是其中之一。馮省三專門在卷首收入《希望》,用意在于該詩傳達了世界語給世界交流和融合帶來的新希望,即在世界語這一中立語言的基礎之上互相理解,各民族共同建設起一個大的家族似的團體。

繼《初級世界語讀本》后,馮省三還著手編輯《世界語名著選》,并請錢玄同作序。從錢玄同的序中可知,該書所收篇章幾乎全是大文學家的作品,如契訶夫、屠格涅夫、托爾斯泰、歌德、愛羅先珂等。1924年5月,馮省三在周作人的推薦下到廣州高等師范學校擔任世界語教員,可惜他去后不到一個月就患急病去世了,《世界語名著選》也因未出版而流失,不知所收愛羅先珂的作品是什么。

在周作人的筆下,馮省三與愛羅先珂的相處細節很是令人動容:“他(馮省三)是山東人,個子很大,性情直爽,一點事便嚷起來,可是幾句話說服了,又會得哭出來,愛羅先珂常大聲說,唉唉,省三這大孩子真是沒法子。”

而周作人對馮省三的好感持續了很久。1958年,他在《愛羅先珂》一文中不乏深情地寫下:“馮省三是北大法文系的學生,跟他(愛羅先珂)學世界語最有進步,已經可以講話和作文了……他其實是很細致而熱情的人,寫的世界語像刻板一樣的清楚,只是山東人的脾氣有點粗豪的地方。”

王魯彥(1901—1944),原名王衡,浙江鎮海人。1920年春,王魯彥來到北京后,在北京大學作為旁聽生時學習世界語。與馮省三一樣,當愛羅先珂在北京大學教授世界語課程時,王魯彥與之相識。

愛羅先珂寄宿在周家,世界語愛好者紛紛慕名而來,1922年周作人日記里出現了很多青年名字。王魯彥最早出現在周作人的日記里,是在該年7月6日,“王忘我君來訪”,“王忘我”是王魯彥此前加入“工讀互助團”所用的名字。

王魯彥的夫人覃英在接受訪談時說:“他勤奮好學,很快掌握了世界語,后來還當過愛羅先珂的世界語助教。”王魯彥曾寫下一篇自傳散文《狗》,為探究他與愛羅先珂的關系留下了一點線索。文章開頭說,“一位和愛羅先珂君同住的朋友”受愛羅先珂所托請“我”同游西山,這個朋友應該就是下文要寫到的吳克剛。這篇散文后半部分寫“我”與愛羅先珂在去西山的途中,偶遇一個行乞婦女,因為“我”以冷漠的態度拒絕施舍,愛羅先珂對“我”進行了嚴厲的批評,“你卻經過她面前時,如對待一只狗似的安然走了過去”。一個小小的人生片段,展現出愛羅先珂對弱者真摯的愛與同情,這深刻地影響了王魯彥。文中于不經意間的師生之情描寫也很動人:“他熱烈地握著我的手,問我為什么來得這樣早,我說我的靈魂還要早呢,它昨夜已到了西山了。他微微一笑,將我的手緊緊的捏了一捏。”

通過學習世界語,王魯彥走上了文學道路,并獲得杰出成就。1922年,王魯彥翻譯了兩則俄國民間故事《好與壞》《投降者》,這是他最早的譯作。他沒有選擇翻譯愛羅先珂的作品,一個重要的原因應該是在愛羅先珂居留中國前后,包括魯迅、周作人、胡愈之、夏丏尊等在內的知名譯者已經對其做了系統翻譯。

1923年11月,王魯彥在《東方雜志》發表小說處女作《秋夜》,魯迅對《秋夜》的評價是:“這和愛羅先珂(V.Eroshenko)的悲哀又仿佛相像的,然而又極其兩樣。那是地下的土撥鼠,欲愛人類而不得,這是太空的秋雨,要逃避人間而不能。”盡管魯迅所要表達的是王魯彥與愛羅先珂的不同,但是也指出了他們文學上相像的“悲哀”氣質。

王魯彥通過世界語翻譯進步民族特別是被壓迫國家的文學作品,先后出版了《猶太小說集》《顯克微支小說集》《花束》《世界短篇小說集》《苦海》《在世界的盡頭》《懺悔》《肖像》等譯作,是具有持續創作力的世界語譯者。

吳克剛(1903—1999),字君毅,又名養浩,安徽壽州人。1922年自中國公學中學部畢業后,入上海大學讀書。愛羅先珂用盲人符號寫作,需要人用筆記錄下來,才能譯成中文,每天還要有人讀書給他聽,他的生活時刻需要一個幫手。而愛羅先珂經濟條件很差,吳克剛便在胡愈之的鼓勵下自薦做他的義務書記,兼“共讀者”及“侍從”。

吳克剛從1923年初開始與愛羅先珂一同寄住在周家。其間,他和愛羅先珂“共讀”了克魯泡特金的自傳、《互助論》以及羅素、威爾斯等人的著作,這段經歷對吳克剛后來成為一名堅定的無政府主義者具有深遠影響。與馮省三和王魯彥不同的是,在愛羅先珂離開后,吳克剛沒有再從事過世界語教學或是文學翻譯工作,在聲名上也遜色于二人。

1923年愛羅先珂返歸故國,吳克剛回到上海,結識了在南京讀書的巴金。二人隨后一同前往巴黎留學,相交莫逆。吳克剛也在這一時期走上無政府主義的道路。1930年,巴金在暑假期間受吳克剛之邀一同游玩,并完成了愛羅先珂童話集《幸福的船》的編輯工作。談及愛羅先珂,吳克剛“顯露出無限的溫情”和深深的想念,他還贈予巴金一張愛羅先珂的照片。

在落寞中離開中國

20世紀20年代初、中期,在世界語運動的浪潮以及愛羅先珂來到北京一事的影響下,中國青年知識分子群體中掀起了一股世界語學習熱潮,但隨著青年們的思想分化,這股熱潮很快就過去了。愛羅先珂所受到的追捧也從短時間內由頂峰轉向沉寂,因此,盡管有世界語界的友人和學生的關心,愛羅先珂還是感到了“在沙漠上似的寂寞”。1923年4月16日,愛羅先珂離開北京,魯迅、周作人、沈尹默、沈兼士等人在同和居為其餞行。

魯迅在愛羅先珂走后曾給他寫過信,可惜沒有收到回信,一會兒聽說愛羅先珂不明不白身亡,一會兒又是他被流放到北極的傳言。周作人也一直十分懷念遠在異國的愛羅先珂,多次撰文回憶他在中國的經歷以及他與知識界人士往來的情況。

晚年的周作人從一位日本作家寫的《愛羅先珂傳》中獲知,離開中國后的愛羅先珂繼續在世界各地游歷、辦學、教學等,行蹤不定,并于1952年在家鄉逝世。魯迅聽到的傳聞并不屬實,而他沒有收到愛羅先珂的回信也在情理之中了。

馮省三、王魯彥和吳克剛等人在愛羅先珂離開北京后,仍與周作人保持來往。特別是馮省三和王魯彥,周作人日記記錄了兩人各自的愛情經歷。一是王魯彥因失戀而失蹤,二是馮省三的熱戀。

1923年8月6日,周作人日記中記錄聽聞王魯彥失蹤一事,是因為王魯彥突然離開北京,北京友人與之失聯。實際上,王魯彥也許是想過跟周作人告別的,因為在此前的7月31日,周作人日記里寫到王魯彥來訪,但是當日周作人沒有與他見面,未能與之面談。好友章洪熙證實王魯彥的確因為失戀而失蹤,周作人8月7日日記里記載當日晚間章洪熙來訪,應是為告知魯彥失蹤事因。不過幾天后,周作人就收到來自王魯彥本人的解釋信函,可見二人關系的親密。

1923年6月中旬間,周作人日記接連三次記錄了馮省三的特殊拜訪,11日“省三張成來”,13日“省三張成來”,以及16日“下午省三偕其女友來”,如此快速的稱呼變化,體現出對一段急劇升溫的愛情的見證。馮省三幾乎是在戀愛后的第一時間將女友張成帶到了八道灣。此后8月到9月間,周作人日記里又記載馮省三幾次與女友的一同拜訪或是張成的單獨訪問。從日記內容來看,這位張成女士當時是在北京女子高等師范學校就讀,周作人為其讀書的事不僅找過朋友許壽裳幫助,還親自給予擔保。

吳克剛與馮、王二人相比,在這一時期不僅個人感情生活上稍顯平淡,并且也沒有繼續世界語事業。因此在離開周宅后,雖與周作人保持著往來,但并不十分頻繁,也沒有留下什么傳奇經歷。

無論是在愛羅先珂居留北京期間,還是在其離開北京以后,馮省三、王魯彥和吳克剛都與周作人保持著相對親密的交往,進一步證實了周作人關于愛羅先珂在中國“教成”了三個世界語學生一說。愛羅先珂作為周作人和三個學生所尊重并推崇的世界語者,八道灣十一號是連接他們的中心據點。共同投身北京世界語運動,是那個時代知識分子探索救國救民之道的一個縮影,他們幾方之間因此結緣并展開交往,而這種交往也不因愛羅先珂的離去而結束,更顯難能可貴。