企業數字化轉型的供應鏈溢出效應

張濤 李雷

收稿日期:2023-06-09? 修回日期:2023-08-27

基金項目:國家社會科學基金一般項目(23BJY218);甘肅省高等學校創新基金項目(2021B-182);甘肅省社會科學規劃項目(2021YB095);江蘇高校哲學社會科學重點項目(2017ZDIXM0)

作者簡介:張濤(1981-),男,山東濟寧人,博士,甘肅政法大學商學院副教授,研究方向為上市公司財務與公司治理;李雷(1986-),男,山東臨沂人,博士,甘肅政法大學商學院副教授,研究方向為企業數字化轉型與公司治理。本文通訊作者:李雷。

摘? 要:以2004—2022年中國A股上市企業為樣本,基于供應商與客戶雙重視角考察企業數字化轉型的供應鏈溢出效應及其經濟后果。結果發現:①企業數字化轉型程度越高,上游供應商與下游客戶數字化轉型程度越高,表明數字化轉型在供應鏈上存在溢出效應,上述影響不僅當期存在,而且具有顯著滯后性;②企業議價能力越強、成長潛力越大、與供應商及客戶合作關系越穩定,數字化轉型的溢出效應在供應鏈上表現越顯著;③數字化轉型的供應鏈溢出效應能夠產生積極的經濟后果,具體表現為供應鏈上下游企業信息不對稱程度降低與資源配置水平提升。結論從供應鏈合作關系視角證實企業數字化轉型的溢出效應,既可豐富數字化轉型驅動因素相關文獻,也可為政府制定數字化轉型政策提供參考。

關鍵詞關鍵詞:供應鏈溢出效應;數字化轉型;合作關系;議價能力;企業成長性

DOI:10.6049/kjjbydc.2023060509

開放科學(資源服務)標識碼(OSID)????? 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

中圖分類號:F274

文獻標識碼:A

文章編號:1001-7348(2024)12-0082-11

0? 引言

全球新科技革命與產業變革加速推進人工智能、大數據等數字技術發展,數字經濟成為經濟高質量發展的新引擎[1]。2023年國家網絡信息辦公室發布的《數字中國發展報告(2022年)》顯示,中國數字經濟規模由2017年的27.2萬億元增長至2022年的50.2萬億元,總量穩居世界第二。其中,企業數字化轉型對中國數字經濟增長的貢獻度高達70%以上。因此,數字經濟時代,基于微觀層面探討如何加速推進企業數字化轉型成為社會各界共同關注的重要課題。

當前,企業數字化轉型存在“不會轉”“不愿轉”“不敢轉”等現實問題(劉淑春等,2021)。從理論層面積極探索影響企業數字化轉型的驅動因素,有助于企業“破局”數字化轉型困境,為高質量發展夯基固本。既有文獻指出,企業數字化轉型受宏觀制度政策[2]、區域、行業以及企業管理者特征[3]等因素影響。供應鏈是企業參與市場競爭、實現價值創造的關鍵載體。在業務協作過程中,企業與上游供應商及下游客戶形成“一榮俱榮、一損俱損”的供應鏈關系網絡。受共同利益目標驅動,企業相關戰略選擇會轉化為有用信息并借助關系網絡傳遞給其它企業,由此形成供應鏈溢出效應[4]。同時,實踐中涌現出不少相關典型案例。例如,南方航空實施數字化轉型后,其供應商加速自身數字化轉型進程,以滿足南航對零部件個性化、集成化的需求。在英特爾實施數字化轉型后,作為其客戶的海爾集團加速自身數字化轉型進程,以達到制造流程優化和產品質量提升的目的。需要思考的問題如下:目標企業數字化轉型促進供應鏈上下游企業數字化轉型的現象是否普遍存在?基于供應鏈企業間合作關系以及目標企業自身特征,上述影響是否具有顯著差異?企業數字化轉型的供應鏈溢出效應會引致何種經濟后果?基于此,本文以2004—2022年中國A股上市企業為樣本,從理論與實證兩個層面展開探討。

本文可能的邊際貢獻如下:第一,與已有研究基于研發創新等視角考察客戶企業數字化轉型的單向溢出效應(楊金玉等,2022),或基于產業鏈聯動視角考察數字化轉型的驅動因素不同(范合君等,2023),本文以供應商和客戶為對象,從前向溢出和后向溢出雙視角考察目標企業數字化轉型對上下游企業數字化轉型的影響,可豐富企業數字化轉型驅動因素相關文獻,拓展供應鏈溢出效應研究。第二,從企業間合作關系、企業議價能力及成長性3個方面,探究數字化轉型的供應鏈溢出效應影響因素,進一步揭示不同邊界條件下數字化轉型的供應鏈溢出效應差異。第三,本文發現,數字化轉型的供應鏈溢出效應能夠降低上下游企業信息不對稱程度并提高其資源配置效率,有助于豐富數字化轉型的供應鏈溢出效應研究。

1? 文獻回顧與研究假設

1.1? 文獻回顧

日益緊密的供應鏈上下游企業合作關系有助于信息、資源等在不同主體間共享與傳遞,也在學界引發了關于供應鏈企業決策行為溢出效應的討論,具體可從供應鏈后向溢出和前向溢出兩個方面展開。第一,供應鏈后向溢出效應。部分學者基于“客戶→供應商”分析邏輯,考察供應鏈末端企業(客戶)個體特征、行為決策等對目標企業(供應商)的溢出效應。例如,Chiu等[5]、Chen等[6]從客戶年報披露的風險信息、管理層盈余預測可讀性兩個角度,發現客戶文本信息對供應商企業投資效率存在溢出效應;底璐璐等(2020)進一步發現,客戶披露年報的情感語調越消極,目標企業(供應商)越傾向于持有現金資產,說明客戶年報語調特征具有供應鏈后向溢出效應,顯著影響上游供應商現金持有水平;蔡貴龍等[7]發現,客戶行業地位提升會對供應商業績產生“支持效應”,證實客戶行業地位對供應商業績具有正向影響;楊金玉等[8]研究發現,企業數字化轉型會產生供應鏈后向溢出效應,促進上游供應商企業創新。第二,供應鏈前向溢出效應。部分學者遵循“供應商→客戶”分析邏輯,探討供應鏈前端企業(供應商)決策行為、個體特征等對客戶企業的影響。Gao等[9]指出,供應商網絡技術多元化能夠有效提升客戶創新績效;楊雨馨和廖義剛(2022)發現,供應商披露的風險信息含量越高,客戶支付的審計費用越多;唐松和謝雪妍(2021)研究發現,目標企業持股金融機構能夠有效緩解供應商、客戶的融資約束,從而為供應鏈前向溢出效應和后向溢出效應提供了證據。

綜上,現有供應鏈溢出效應研究大多基于單向分析邏輯對供應鏈前向或后向溢出效應進行探討。理論上,當供應鏈相關企業開展數字化轉型時,可能對上下游關聯企業產生溢出效應。但需要指出的是,鮮有文獻對企業數字化轉型的供應鏈前向與后向溢出效應及其經濟后果進行考察,這為本文研究提供了契機。

1.2? 理論基礎與研究假設

1.2.1? 企業數字化轉型的供應鏈溢出效應

供應商和客戶是企業重要利益相關者,企業與上游供應商及下游客戶通過資金往來和供需關系形成利益共同體。共同利益目標驅動信息、資源等在供應鏈關系網絡中共享與傳遞,有助于企業數字化轉型在供應鏈中發揮溢出效應(曾藝等,2023)。

目標企業數字化轉型會促進上下游企業模仿學習,有助于上下游企業主動開展數字化轉型。目前,多數企業數字化轉型處于初級階段,“不知道如何做”成為阻礙企業數字化轉型難題。實際上,多數企業在數字化變革過程中缺乏清晰的戰略規劃和有效的轉型模式。國家信息中心調查報告顯示,傳統企業普遍存在“不會轉”“不愿轉”“不敢轉”等問題。依據社會網絡理論,企業嵌入的供應鏈合作網絡對其決策行為具有重要影響,換言之,企業戰略決策受其所嵌入網絡關系的影響[10]。基于供應鏈的合作關系網絡能夠為企業戰略決策提供信息渠道,強化企業間信任,進而促使上下游企業跟隨目標企業制定的戰略決策(范合君等,2023)。隨著目標企業數字化轉型推進,其相關經驗會通過供應鏈合作網絡傳遞給上下游企業。由此,供應商及客戶能夠及時獲取目標企業數字化轉型信息,了解其數字化轉型進展。因此,上下游企業可以通過主動學習開展數字化轉型,不僅能夠降低數字化轉型成本,而且可以降低不確定性風險,從而提高數字化轉型成功率。

目標企業數字化轉型能夠產生基于制度壓力的倒逼效應,迫使上下游企業實施數字化轉型。實際上,非正式制度下的規范壓力是供應鏈溢出效應的重要來源(陳慶江等,2021)。依據制度理論,隨著供應鏈協作程度加深,為獲取或維持“合法性”,供應鏈企業可能出現行為趨同現象,被迫復制其它企業制定的戰略決策。日益加深的供應鏈業務合作關系促使供應鏈各參與主體形成風險共擔、收益共享的利益共同體,共同利益目標會對目標企業及上下游企業產生規范性約束。在目標企業實施數字化轉型后,上下游企業迫于規范性約束會選擇相同的戰略以維持當前合作關系。因此,為獲取或維持“合法性”,上下游企業往往會選擇緊跟目標企業制定的數字化轉型策略(范合君等,2023)。

目標企業數字化轉型能夠通過“競合關系”的傳導機制加速上下游企業數字化轉型進程。供應鏈合作網絡包括供應商、制造商、零售商等主體,其中既存在合作關系,也存在競爭關系[11]。依據供應鏈競合理論,個體所嵌入的供應鏈組織具有“優勝劣汰”的天然屬性,不具備競爭優勢和協作能力的成員會被淘汰出局。因此,在動態供應鏈中,企業需要根據合作者與競爭者的決策及時調整自身決策,以維持自身競爭優勢。供應鏈成員面臨相似的市場環境,同類供應商、客戶等可能是潛在競爭對手。面對目標企業數字化轉型這一戰略變革信號,上游供應商、下游客戶需要及時與目標企業保持戰略趨同[12],避免被同類供應鏈成員搶占先機。基于上述分析,本文提出如下假設:

H1:目標企業數字化轉型程度越高,上游供應商及下游客戶數字化轉型程度越高,即企業數字化轉型具有供應鏈溢出效應。

1.2.2? 企業數字化轉型供應鏈溢出效應異質性

具有不同供應鏈合作穩定程度、議價能力和成長性的企業,其數字化轉型的供應鏈溢出效應可能存在顯著差異。

供應鏈上下游企業合作關系是影響供應鏈溢出效應的重要因素[13]。目標企業與供應商、客戶既存在中長期合作,也存在短期合作,合作穩定程度不同,其數字化轉型的供應鏈溢出效應可能存在顯著差異。在中長期合作中,企業與供應商、客戶多次重復交易能夠增進彼此信任,從而促進緊密的利益共同體形成[14]。此時,目標企業數字化轉型能夠顯著影響供應商、客戶戰略選擇,供應商及客戶會更加關注目標企業戰略決策并及時調整自身戰略決策。在短期合作中,目標企業戰略決策不能顯著影響供應商及客戶戰略決策。因此,相較于短期合作,中長期合作能夠提升目標企業、供應商及客戶間的戰略趨同程度,強化目標企業數字化轉型對供應鏈上下游企業的溢出效應。據此,本文提出以下研究假設:

H2:相較于合作穩定性較低企業,合作穩定性較高企業數字化轉型的供應鏈溢出效應更為顯著。

企業議價能力是影響供應鏈溢出效應的重要因素。在供應鏈中,目標企業議價能力不同,其數字化轉型的溢出效應可能存在顯著差別。與議價能力較弱企業相比,議價能力較強企業在與供應商、客戶合作過程中處于優勢地位。此時,上游供應商及下游客戶對目標企業的依賴程度更高,因而更容易受目標企業戰略決策的影響[15]。當議價能力較強企業實施數字化轉型時,供應商、客戶具有較強動機與目標企業保持戰略趨同,以確保自身經營業績與市場地位不受損失。此外,當目標企業與其他供應商或客戶結成戰略聯盟而導致既有供應鏈中斷時,相較于議價能力較強的供應商或客戶,議價能力較弱的供應商或客戶更容易受到影響。因此,議價能力較弱的供應商及客戶更需要通過數字化轉型降低信息不對稱程度,進而拓展外部資源。據此,本文提出以下研究假設:

H3:相較于議價能力較弱的企業,議價能力較強企業數字化轉型的供應鏈溢出效應更為顯著。

數字化轉型的供應鏈溢出效應可能與目標企業成長性有關。根據組織演化規律,學界一般將企業生命周期劃分為成長期、成熟期和衰退期3個階段。目標企業處于不同生命周期,其成長性也存在顯著差異。前景理論表明,供應商、客戶在制定戰略決策時通常會參考合作企業發展前景[16]。當目標企業具有較高成長性時,供應商、客戶認為與目標企業長期合作能夠獲取較高收益,傾向于跟隨其戰略選擇。因此,成長期目標企業數字化轉型對供應商(客戶)的影響更顯著。基于上述分析,本文提出以下研究假設:

H4:相較于成長性較低企業,成長性較高企業數字化轉型的溢出效應更為顯著。

2? 研究設計

2.1? 樣本選擇

本文采用2004—2022年中國A股上市公司作為初始研究樣本,依照現有研究慣例,剔除ST或*ST、金融保險類、資產負債率大于1以及財務數據嚴重缺失的上市企業樣本,并手工匹配企業供應商或客戶同為上市企業的供應鏈,由此獲取2 096個匹配樣本。其中,“目標企業—供應商”樣本有897個,“目標企業—客戶”樣本有1 199個。為消除極端值的影響,本文對連續變量進行上下1%的縮尾處理。具體數據來源如下:通過Python整理上市企業年報中涉及數字化轉型的關鍵詞并結合人工篩選得到數字化轉型相關數據,其它相關數據來源于CSMAR數據庫。

2.2? 變量定義

(1)解釋變量:企業數字化轉型程度(Dig1)。參考吳非等[1]的研究成果,本文構建數字化轉型詞典并采用文本分析法測度企業數字化轉型水平。本文收集2004—2022年中國滬深A股上市企業年報并對其進行如下處理:首先,定義文本分析基礎詞源。以《“十四五”規劃綱要》《關于加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》為參考,整理相關文件中涉及數字化轉型的基礎詞源,并使用Word2Vec模型對上市企業年報文本進行相似詞擴充,以全面識別數字化轉型文本特征。其次,使用Python軟件包“jieba”中文分詞庫對2004—2022年上市企業年報進行統計,獲得其中涉及數字化轉型關鍵詞的語句及詞頻。在數據清洗過程中,本文剔除以下內容:①關鍵詞前存在否定詞語的語句;②供應商、客戶、高管簡介等信息中含有關鍵詞的語句;③所有表格信息和表達模糊的語句。最后,統計清洗后的關鍵詞披露次數,采用所有關鍵詞出現總次數加1的對數表征企業數字化轉型水平。

(2)被解釋變量:供應商(客戶)數字化轉型程度(SC_Dig)。供應商(客戶)數字化轉型程度(SC_Dig)包括目標企業供應商(SUP)數字化轉型程度和客戶(CUS)數字化轉型程度。參考楊金玉等(2022)、范合君等(2023)的研究成果,首先,構建目標企業—供應商(客戶)年度數據集。若目標企業當年出現多個供應商(客戶),則構建“目標企業—供應商—年份”、“目標企業—客戶—年份”觀測值。其次,從CSMAR數據庫整理滬、深A股上市企業供應商與客戶企業信息,保留目標企業與供應商(客戶)均為上市企業的樣本。最后,采用供應商(客戶)企業數字化轉型關鍵詞出現總次數加1的對數反映其數字化轉型水平。

(3)控制變量。參考彭旋和王雄元[13]的研究成果,本文控制目標企業層面及供應商(客戶)層面的相關特征變量,具體如下:企業規模Size(營業收入的自然對數)、財務杠桿Lev(資產負債率)、盈利能力ROA(凈利潤/總資產)、企業性質SOE(國有為1,否則為0)、現金持有水平Cash(現金流量凈額/總資產)、成長性Growth(營業收入增長率)、上市年限Age(企業上市年數加1取對數值)、兩職合一Dual(董事長與總經理為同一人為1,否則為0)、股權制衡度Balance(第2~5位大股東持股比例和/第一大股東持股比例)、第一大股東持股比例Top1(第一大股東持股數量/總股數)。在此基礎上,參考陳慶江等(2021)的研究成果,本文控制了供應商(客戶)所在行業數字化水平(Dig_Ind)。

2.3? 模型設計

為驗證研究假設,本文構建模型(1)對數字化轉型的供應鏈溢出效應進行檢驗。Digit為目標企業i第t年數字化轉型水平,SC_Digjt為目標企業供應商(客戶)j第t年數字化轉型程度,Controls為一系列影響目標企業數字化轉型的控制變量,Industry、Year分別為行業和年度虛擬變量,ε為隨機誤差項。本文重點關注系數α1,其符號和顯著性決定企業數字化轉型是否存在供應鏈溢出效應。

SC_Digjt=α0+α1Digit+α2Controls+∑Industry+∑Year+εit

(1)

在式(1)的基礎上,本文進一步構建分組變量對假設進行檢驗。參考陳濤琴等[14]的研究成果,設置分組變量Stable衡量企業與供應商(客戶)合作穩定程度,將在樣本期內企業與供應商(客戶)僅合作過一次界定為短期合作,合作超過一次界定為中長期合作。借鑒Dhaliwal等[17]、李馨子等[18]的研究成果,采用應付賬款周轉率(應收賬款周轉率)衡量企業議價能力,企業對供應商的應付賬款周轉率越高,其議價能力越弱,反之亦然。將企業應收賬款周轉率(應付賬款周轉率)按照中位數進行分組,采用分組變量Bargaining表征。參考Dickinson[19]的研究成果,采用現金流組合法確定企業所處生命周期,具體包括成長期、成熟期、衰退期3個階段。使用分組變量Period衡量企業成長性,當企業處于成長期時,其成長性處于較高水平,納入高成長性組,反之則納入低成長性組。

3? 實證分析

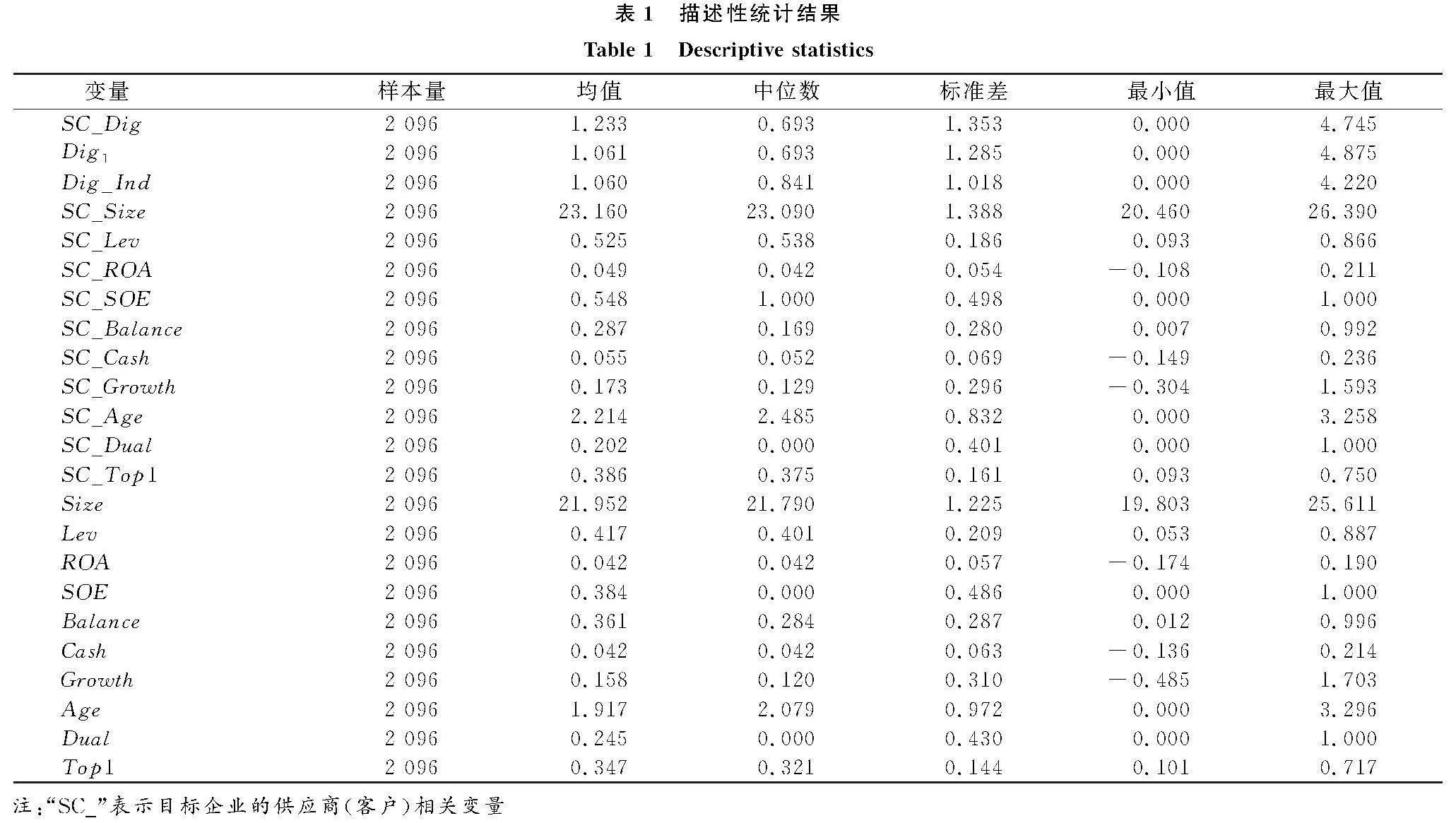

3.1? 描述性統計

表1為主要變量描述性統計結果。由表1可知,企業數字化轉型指數(Dig1)平均值為1.061,標準差為1.285,最大值為4.875,最小值為0。由此說明,在中國資本市場,上市企業間數字化轉型程度存在顯著差異。供應商(客戶)數字化轉型指數(SC_Dig)平均值為1.233,標準差為1.353,分布特征與目標企業相似。

3.2? 基準回歸分析

表2為基準回歸結果。其中,列(1)引入一系列控制變量,列(2)進一步加入目標企業數字化轉型程度Dig1。列(1)顯示,Dig_Ind與SC_Dig的回歸系數為0.239,在1%水平上顯著。由此說明,企業數字化轉型存在行業溢出效應,同時反映出本文控制行業數字化水平是合理的。列(2)中,Dig1的估計系數為0.129,在1%水平上顯著,表明供應鏈上下游企業會跟隨目標企業數字化戰略,即企業數字化轉型存在供應鏈溢出效應。由此證實了研究假設H1。

進一步地,按照供應鏈上下游位置將SC劃分為供應商(SUP)及客戶(CUS)兩組。列(3)顯示,Dig1與SUP_Dig的回歸系數為0.170,在1%水平顯著;列(4)顯示,Dig1與CUS_Dig的估計系數為0.087,在5%水平上顯著。由上述結果可知,無論是對于供應商還是客戶,目標企業數字化轉型均存在顯著溢出效應,再次佐證假設H1。從回歸系數看,相較于客戶,企業數字化轉型對供應商的溢出效應更顯著。由表2列(5)—(7)可知,當因變量前置一期(T+1期)時,Dig1的估計系數在1%水平上顯著為正。由此表明,企業數字化轉型的供應鏈溢出效應不僅當期存在,而且具有顯著滯后性。

3.3? 內生性檢驗

(1)兩階段工具變量回歸。借鑒Lewbel(1997)、楊金玉等(2022)的研究成果,本文采用目標企業數字化轉型指標與其所處行業、省份其它企業數字化轉型程度均值之差的三次方作為工具變量(IV),利用兩階段工具變量回歸對研究假設H1進行檢驗,結果見表3。由表3列(1)—(3)可知,主要解釋變量Dig1與SC_Dig、SUP_Dig、CUS_Dig均通過顯著性檢驗,而工具變量IV未通過顯著性檢驗。由此說明,工具變量與被解釋變量無關,通過了排他性檢驗。表3列(4)為第一階段(First-Stage)工具變量(IV)對解釋變量(Dig1)的影響檢驗結果,由結果可知,Dig1的系數為0.125且在1%水平上通過顯著性檢驗,滿足工具變量相關性要求。同時,第一階段Cragg-Donald Wald F統計量為76.981(遠大于10),表明不存在弱工具變量問題。表3列(5)—(7)為第二階段(Second-Stage)檢驗結果,由結果可知,目標企業數字化轉型(Dig1)的系數分別為0.098,0.039和0.139,分別在10%、10%和5%水平上顯著。由此說明,在考慮內生性影響后,研究結論依然成立。

(2)兩階段殘差法(Two Stage Residual Method)。為進一步排除宏觀層面因素對供應鏈溢出效應的影響,借鑒李姝等(2021)的研究成果,本文使用兩階段殘差法檢驗溢出效應的增量信息。具體而言,將目標企業當年數字化轉型與同行其它企業數字化轉型進行回歸,得到殘差表示同行企業數字化轉型增量信息,將其代入基準模型進行檢驗,結果見表4。表4結果表明,在排除宏觀層面因素的影響后,企業數字化轉型的供應鏈溢出效應仍顯著。

3.4? 穩健性檢驗

(1)控制行業與年度交互效應。為排除外部宏觀環境和異質性行業環境因素對研究結論的影響,本文進一步納入年份與行業交互固定效應,檢驗結果見表5。 由表5列(1)—(3)可知,在納入行業與年度交互固定效應后,目標企業數字化轉型估計系數依然顯著為正,與前文檢驗結果保持一致。

(2)更換自變量。借鑒袁淳等(2021)研究成果,本文構建衡量企業數字化轉型的代理指標(Dig2),以此對研究假設重新檢驗。表5列(4)—(6)結果顯示,Dig2的系數為正且通過了顯著性檢驗。

(3)調整研究樣本。考慮到制造業在供應鏈上下游的關系特征最顯著,本文將研究樣本進一步縮小至制造業上市企業。表6顯示,回歸系數至少在5%水平上顯著。

上述檢驗結果再次支持了研究假設H1,進一步說明本文結論具有穩健性。

3.5? 異質性分析

(1)合作穩定性。本文根據合作穩定程度將樣本企業分為短期合作組和中長期合作組,分組回歸結果如表7所示。由表7列(1)和(2)可知,當企業與供應商建立中長期合作關系時,Dig1的回歸系數為0.238且在1%水平上顯著;當企業與供應商建立短期合作關系時,Dig1的回歸系數為0.028且不顯著。同時,經由Bootstrap重復1 000次得到的經驗P值為0.000,說明不同合作穩定程度情景下,目標企業數字化轉型對供應商數字化轉型的影響在1%水平上存在顯著差異。由表7列(3)和(4)可知,當企業與客戶建立中長期合作關系時,Dig1的回歸系數為0.151且在1%水平上顯著;當企業與客戶建立短期合作關系時,Dig1的回歸系數為0.116且在10%水平上顯著。Bootstrap重復1 000次檢驗結果顯示,不同合作穩定程度情景下,目標企業數字化轉型對客戶數字化轉型的影響在10%水平上存在顯著差異。由此證實了本文研究假設H2。

(2)議價能力。本文采用應付(應收)賬款周轉率作為企業議價能力的代理指標,并依據議價能力將樣本分為高議價能力組和低議價能力組,分組回歸結果如表8所示。由表8列(1)和(2)可知,當目標企業對供應商的議價能力較強時,Dig1的回歸系數為0.244且在1%水平上顯著;當目標企業對供應商的議價能力較弱時,Dig1的回歸系數為0.093且不顯著。Bootstrap重復1 000次檢驗結果同樣支持上述結論。由表8列(3)和(4)可知,當目標企業對客戶的議價能力較強時,Dig1的回歸系數為0.116且在10%水平上顯著;當目標企業對客戶的議價能力較弱時,Dig1的回歸系數為0.063,未通過顯著性檢驗。Bootstrap重復1000次檢驗結果顯示,不同議價能力情景下,目標企業數字化轉型的影響在10%水平上存在顯著差異。由此證實了本文研究假設H3。

(3)企業生命周期。本文采用現金流組合法將樣本企業劃分為成長期組和非成長期組。當企業處于成長期時,其成長性處于較高水平,供應商(客戶)預期與其合作前景較好,此時供應鏈溢出效應更顯著。當企業處于成熟或衰退期時,供應商(客戶)預期與其合作前景較差,可能導致供應鏈溢出效應減弱。表9列(1)和(2)顯示,當目標企業處于成長期時,Dig1的回歸系數為0.218且在1%水平上顯著;當目標企業處于非成長期時,Dig1的回歸系數為0.159且在5%水平上顯著。Bootstrap重復1 000次檢驗結果表明,不同生命周期情景下,目標企業數字化轉型對供應商數字化轉型的影響在10%水平上存在顯著差異。表9列(3)和(4)結果顯示,當目標企業處于成長期時,Dig1的回歸系數為0.138且在5%水平上顯著。當目標企業處于非成長期時,Dig1的回歸系數為0.026,未通過顯著性檢驗。Bootstrap重復1 000次檢驗結果顯示,不同生命周期情景下,目標企業數字化轉型的影響在5%水平上存在顯著差異。由此證實了本文研究假設H4。

4 ?經濟后果檢驗

4.1? 能否降低信息不對稱程度

數字化轉型有助于緩解企業信息不對稱程度,使企業獲取更多、更有價值的信息資源(戚聿東和蔡呈偉,2019)。數字化轉型在供應鏈中的溢出效應能否強化其信息賦能機制,本文嘗試基于信息不對稱視角進行驗證。參考Amihud等(2002)的研究成果,本文基于上市公司股票交易資料刻畫企業信息不對稱程度。通過對流動性比率、非流動性比率及收益率反轉指標進行主成分分析,構建企業信息不對稱程度代理變量(ASY),該指標取值越大,企業信息不對稱程度越高。此外,參考吳非等[1]的研究成果,本文使用分析師關注度(Analysts)刻畫企業數字化轉型后的信息流轉通暢度,其值越大,企業信息不對稱程度越低。

相關檢驗結果如表10所示。表10列(1)(3)僅考慮供應商或客戶自身數字化轉型對信息不對稱程度的影響,列(2)(4)引入目標企業與供應商或客戶數字化轉型的交乘項,進一步考察供應鏈溢出效應后數字化轉型對供應商或客戶信息不對稱程度的影響。列(1)中,SC_Dig的系數為-0.008且在1%水平上顯著為負,列(3)中,SC_Dig的系數為0.180且在1%水平上顯著為正。由此表明,數字化轉型能夠降低企業信息不對稱程度并提升信息流轉通暢度。列(2)中,Dig1×SC_Dig的系數為-0.003且在5%水平顯著為負,列(4)中,Dig1×SC_Dig的系數為0.009且在10%水平顯著為正。由此表明,目標企業數字化轉型能夠強化供應鏈上下游企業數字化轉型的信息賦能效應,進而助力企業緩解信息不對稱程度。

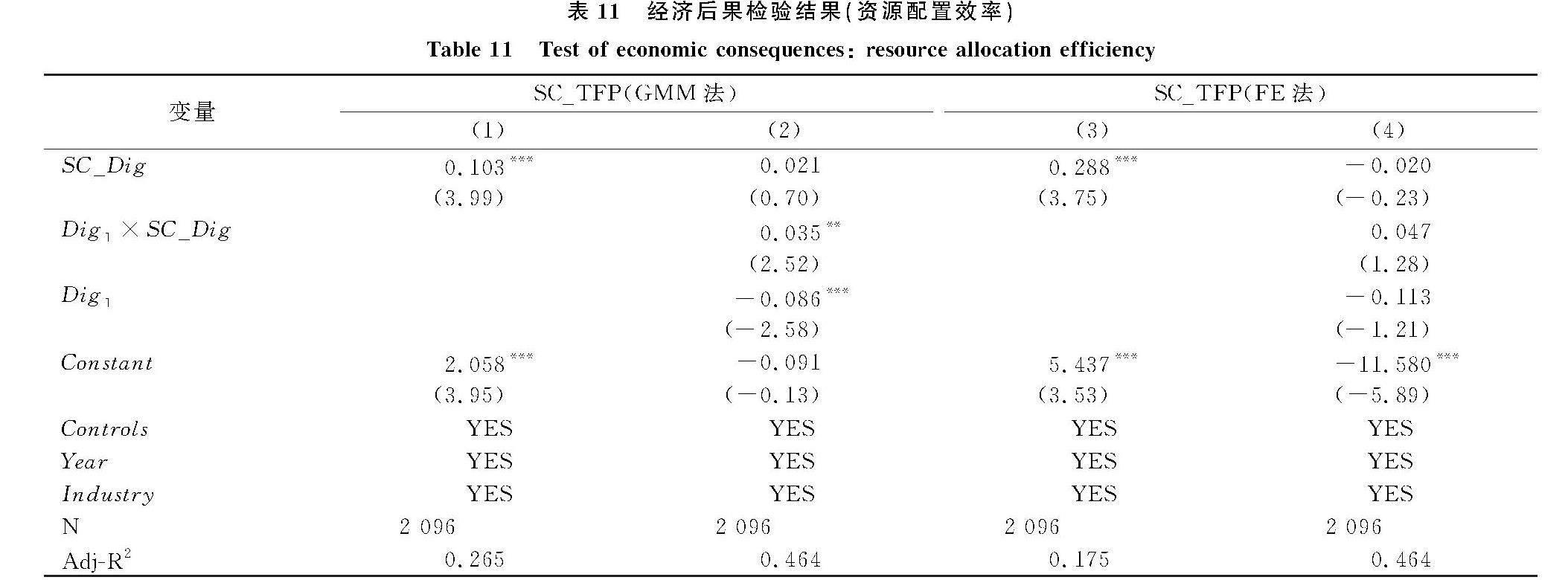

4.2? 能否改善資源配置效率

本文分別采用GMM法和FE法計算企業全要素生產率(TFP),回歸結果如表11所示。表11列(1)(3)僅考慮供應商或客戶自身數字化轉型對全要素生產率的影響,列(2)(4)引入目標企業與供應商或客戶數字化轉型的交乘項,進一步考察考慮供應鏈溢出效應后數字化轉型對供應商或客戶全要素生產率的影響。列(1)中,SC_Dig的系數為0.103且在1%水平上顯著,列(3)中,SC_Dig的系數為0.288且在1%水平上顯著,由此說明,數字化轉型能夠促進企業全要素生產率提升。列(2)中,Dig1×SC_Dig的系數為0.035且在5%水平上顯著。列(4)中,Dig1×SC_Dig的系數為0.047,未通過顯著性檢驗。綜上可知,目標企業數字化轉型的供應鏈溢出效應能在一定程度上改善供應商(客戶)資源配置效率。

5? 結語

5.1? 研究結論

本文以2004—2022年滬、深A股上市企業為初始樣本,對數字化轉型的供應鏈溢出效應及其經濟后果進行實證檢驗,得到以下主要研究結論:

(1)企業數字化轉型具有供應鏈溢出效應,隨著目標企業數字化轉型水平提升,上游供應商及下游客戶數字化轉型水平也得以提升。其一,目標企業數字化轉型能夠觸發上下游企業主動學習機制,使其主動模仿目標企業數字化轉型;其二,目標企業數字化轉型會形成基于制度壓力的倒逼機制,進而迫使上下游企業實施數字化轉型;其三,目標企業數字化轉型可以通過供應鏈“競合關系”的傳導機制,加速上下游企業數字化轉型。

(2)異質性分析結果表明,當目標企業與供應商(客戶)存在穩定合作關系,或目標企業具備較強議價能力、較高成長性時,其數字化轉型的供應鏈溢出效應更顯著。首先,穩定的合作關系能夠增進彼此信任,驅動供應鏈不同主體構建緊密的利益共同體,進而強化目標企業數字化轉型對供應鏈上下游企業的溢出效應。其次,在與供應商、客戶的業務合作中,較強議價能力有助于目標企業獲得優勢地位,進一步強化目標企業數字化轉型對供應鏈上下游企業的影響。最后,較高成長性會促使上下游企業預期與目標企業合作能夠產生更高的合作收益,進而樂于追隨目標企業數字化轉型戰略。

(3)經濟后果檢驗發現,數字化轉型的供應鏈溢出效應能夠產生積極影響,表現為上下游企業信息不對稱程度降低與資源配置效率改善。一方面,數字化轉型的供應鏈溢出效應可以強化上下游企業數字化轉型的信息賦能效應,降低其信息不對稱程度;另一方面,數字化轉型的供應鏈溢出效應能夠優化供應鏈合作流程、減少資源錯配,進而提升上下游企業資源配置效率。

5.2? 研究啟示

(1)企業管理者應利用供應鏈合作關系加快自身數字化轉型進程。在制定數字化轉型戰略時,企業管理者應關注供應鏈合作伙伴數字化轉型戰略,主動學習供應鏈成員相關經驗,加快自身數字化轉型。

(2)除供應鏈合作伙伴數字化轉型經驗外,企業應充分考慮其它相關因素對數字化轉型供應鏈溢出效應的影響,從而科學地制定數字化轉型戰略。首先,供應鏈合作關系穩定程度能夠顯著影響企業數字化轉型的供應鏈溢出效應;其次,企業對供應鏈上下游的議價能力是影響其數字化轉型供應鏈溢出效應的重要因素;最后,企業成長性不同,其數字化轉型的供應鏈溢出效應也存在顯著差異。因此,在借助供應鏈合作網絡推進數字化轉型時,企業管理者應重點考慮上述因素的影響。

(3)政府在制定數字化發展規劃時,應重點關注供應鏈核心企業數字化轉型實踐。對于在供應鏈中擁有核心地位的企業而言,其數字化轉型實踐對供應鏈上下游企業發揮示范和引領作用。因此,政府可以通過支持上述企業數字化轉型引導其它企業開展數字化轉型。在加快推進供應鏈核心企業數字化轉型過程中,政府可以充分發揮供應鏈關系網絡對企業數字化轉型的促進作用,鼓勵企業以供應鏈為載體協同推進數字化轉型。

5.3? 不足與展望

(1)本文結論是否適用于其它國家有待驗證。對于不同國家和地區而言,經濟環境、市場結構、供應鏈關系特征等方面存在顯著差異。因此,企業數字化轉型是否存在供應鏈溢出效應,有待進行跨國樣本數據檢驗。

(2)研究樣本可進一步細化。考慮到不同行業中,企業供應鏈關系特征與數字化轉型程度可能存在顯著差異,這也許會對研究結論產生影響。因此,未來可以探討某一特定行業企業數字化轉型的供應鏈溢出效應,或對比分析不同行業供應鏈溢出效應差異。

參考文獻參考文獻:

[1]? ?吳非, 胡慧芷, 林慧妍,等. 企業數字化轉型與資本市場表現——來自股票流動性的經驗證據[J]. 管理世界, 2021, 37(7): 130-144.

[2]? 何帆, 劉紅霞. 數字經濟視角下實體企業數字化變革的業績提升效應評估[J]. 改革, 2019,35(4): 137-148.

[3]? LI L, SU F, ZHANG W, et al. Digital transformation by SME entrepreneurs: a capability perspective[J]. Information Systems Journal, 2018, 28(6): 1129-1157.

[4]? GRANOVETTER M. The impact of social structure on economic outcomes[J]. The journal of Economic Perspectives, 2005, 19(1): 33-50.

[5]? CHIU T T, KIM J B, WANG Z. Customers' risk factor disclosures and suppliers' investment efficiency[J]. Contemporary Accounting Research, 2019, 36(2): 773-804.

[6]? CHEN C, KIM J B, WEI M, et al. Linguistic information quality in customers' forward-looking disclosures and suppliers' investment decisions[J].Contemporary Accounting Research, 2019, 36(3): 1751-1783.

[7]? 蔡貴龍, 鄧景, 葛銳,等. 客戶行業競爭地位與供應商企業績效[J]. 會計研究, 2022, 42(11): 72-86.

[8]? 楊金玉, 彭秋萍, 葛震霆. 數字化轉型的客戶傳染效應——供應商創新視角[J]. 中國工業經濟, 2022(8): 156-174.

[9]? GAO G Y, XIE E, ZHOU K Z. How does technological diversity in supplier network drive buyer innovation? relational process and contingencies[J]. Journal of Operations Management, 2015, 36(1): 165-177.

[10]? GULATI R, GARGIULO M. Where do interorganizational networks come from[J]. American Journal of Sociology, 1999, 104(5): 1398-1438.

[11]? IIDA T, ZIPKIN P. Competition and cooperation in a two-stage supply chain with demand forecasts[J]. Operations Research, 2010, 58(5): 1350-1363.

[12]? LEAEY M T, ROBERTS M R. Do peer firms affect corporate financial policy[J]. Journal of Finance, 2014, 69(1): 139-178.

[13]? 彭旋, 王雄元. 客戶股價崩盤風險對供應商具有傳染效應嗎[J]. 財經研究, 2018, 44(2): 141-153.

[14]? 陳濤琴, 李棟棟, 洪劍峭. 客戶盈余質量與供應商投資效率分析——基于A股上市公司的經驗研究[J]. 南開管理評論, 2021, 24(3): 193-203.

[15]? PIERCY N, LANE N. The underlying vulnerabilities in key account management strategies[J]. European Management Journal, 2006, 24(2-3): 151-162.

[16]? 方紅星, 張勇. 供應商/客戶關系型交易、盈余管理與審計師決策[J]. 會計研究, 2016,36(1): 79-86.

[17]? DHALIWAL D,JUDD J S,SERFLING M, et al. Customer concentration risk and the cost of equity capital[J]. Journal of Accounting and Economics, 2016, 61(1): 23-48.

[18]? 李馨子, 牛煜皓, 張廣玉. 客戶集中度影響企業的金融投資嗎[J]. 會計研究, 2019,39(9): 65-70.

[19]? DICKINSON V. Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle[J]. Accounting Review, 2011, 86(6): 1969-1994.

(責任編輯:張? 悅)

The Spillover Effect of Enterprise Digital Transformation on Supply Chain: A Dual Perspective of Customers and Suppliers

Zhang Tao,Li Lei

英文摘要Abstract:In the context of the global technological revolution and industrial transformation, digitization has emerged as the primary driver of high-quality economic development in China. Simultaneously, the imperative exploration of strategies to accelerate corporate digital transformation at the micro-level has become a paramount concern in this era of the digital economy. Amidst the rapid expansion of the market economy, collaboration between enterprises, suppliers, and customers has intricately interconnected, giving rise to a complex web of interdependent supply chain relationships. These relationships adhere to the principle of "prospering together or faltering together". Fueled by shared interest objectives, strategic transformational information disseminates throughout this supply chain network, potentially influencing the decision-making processes of other enterprises within the same supply chain. Thus, as a critical strategic decision, is the digital transformation of target companies widely contributing to the digital transformation of other companies in the supply chain? Will this spillover effect of digital transformation in target companies exhibit significant variations because of distinct collaborative relationships among supply chain companies and the unique characteristics of the target company itself? Moreover, what are the economic impacts of the supply chain spillover effect from the digital transformation of companies? It is worth noting that there are current deficiencies in academic research in this field.

To address these questions, this paper engages in a theoretical analysis of the supply chain spillover effects stemming from corporate digital transformation and carries out an empirical analysis with a sample of China's A-share listed enterprises from 2004 to 2022. It is found that (1) corporate digital transformation unquestionably generates supply chain spillover effects. As the digital transformation level of the focal enterprise ascends, the digital transformation levels of both upstream suppliers and downstream customers correspondingly increase. To enhance the credibility of these research conclusions, several controls are implemented. These encompass the incorporation of industry and annual fixed effects, the modification of the measurement methodology of independent variables, and the confinement of the sample to manufacturing sector companies exclusively. Moreover, a two-stage residual inclusion method is deployed. This method, in conjunction with the cube of the difference between the target company's digital transformation index and the mean digital transformation level of other companies within its industry and province as an instrumental variable, serves to mitigate potential endogeneity issues that could undermine the research findings. Following a comprehensive battery of robustness checks and the consideration of endogeneity, the previously stated research conclusions remain unwavering. (2) Heterogeneous analysis results underscore that as collaboration stability between the target enterprise and its upstream and downstream partners within the supply chain steadily increases, the spillover impact of its digital transformation within the supply chain becomes more pronounced. In comparison to firms with relatively limited bargaining power, enterprises endowed with greater bargaining power exhibit a conspicuously amplified spillover effect of digital transformation within the supply chain. This heightened supply chain spillover effect is similarly discernible within companies characterized by substantial growth prospects. (3) An examination of economic consequences reveals that the supply chain spillover effects of digital transformation can yield favorable outcomes. On one hand, digital transformation aids in mitigating information asymmetry within enterprises, empowering them to access more extensive and valuable information resources. The spillover effects of digital transformation within the supply chain further enhance this information empowerment mechanism, effectively alleviating information asymmetry among upstream and downstream enterprises. On the other hand, the enhancement of resource allocation efficiency among supply chain enterprises manifests as an increase in the total factor productivity of supply chain enterprises, encompassing both customers and suppliers. This increase results from the target enterprises' enhanced digital transformation.

The research conclusions obtained herein from the perspective of supply chain cooperative relationships affirm the existence of spillover effects associated with digital transformation. They enrich and extend the existing? literature concerning the driving factors of digital transformation while also serving as valuable reference for government policymakers in formulating strategies related to digital transformation.

Key Words:Supply Chain Spillover Effect; Digital Transformation; Partnership; Bargaining Power;Enterprise Growth