區域“發展權轉移”的機制修正

姚尚建

摘要:伴隨著農業社會向工業社會、數字社會的轉變,區域發展需要積極實現機制更新。權利尤其是發展權的價值嵌入催生了區域發展的新路徑。“南水北調”“西電東送”“西氣東輸”以及耕地指標流轉等資源供給成為一種頗具特色的區域合作機制,但是這一機制的背后是資源的競爭,無法把農民從耕地上解放出來,無法促進中西部地區資源優勢的產業轉化,也無助于實現區域間的權利平等。基于數字社會的全場景化,“東數西算”致力于在國家的不同區域建立算力節點并最終形成算力體系,這一基于數字化轉型的合作機制把中西部地區的資源優勢轉化為算力優勢,賦予欠發達區域與發達區域相同的議價平臺,逐步實現從資源互換到數字協同的機制轉變,從而完成“發展權轉移”的機制修正。

關鍵詞:區域發展;發展權轉移;算力;數據;數字協同

一、研究緣起:國家區域發展的政策回望

作為一個幅員遼闊的巨型國家,在近1000年以來,由于自然稟賦、制度約束、族群戰爭等影響,中國的經濟中心逐步從北方轉移到東南沿海地區,從而呈現東部地區人力資源充沛、中西部地區自然資源富足等特征。針對中國的經濟社會發展的區域差異,中央政府通過財政轉移支付、基本建設、項目傾斜等措施來給欠發達地區“輸血”,以遏制中西部地區的持續衰退。

具體而言,中國的區域發展在不同階段也有差異。在20世紀50年代,鑒于國內國際的復雜形勢,國家先后通過邊疆開發、蘇聯援助的重大項目布局等方式向中西部地區輸入工業和人力資源,從而形成中國完備的工業體系。這種基于國家責任的產業布局啟動了中國全面工業化進程,也為地區經濟差異化發展建立了基礎。20世紀60至70年代,由于中蘇交惡以及東南沿海面臨的軍事壓力,國家啟動三線建設,大量發達地區的工廠搬遷到內地,進一步充實了中西部地區的工業體系。同時在這一時期,由于國家長期實行計劃經濟體制,中國的區域差別并未凸顯。

20世紀70年代末期,東部地區率先對外開放,并產生了一批經濟特區和沿海開放城市,國家鼓勵地方以“增長錦標賽”的方式發展經濟,由于各地經濟基礎差異以及對外開放政策的梯度性釋放,東部地區得到快速發展,而中西部地區的一些城市如重慶等地直到20世紀90年代末才通過沿江、沿邊開放政策的實施逐步獲得經濟發展的機遇。

為促進區域一體化建設,減少地區經濟差異,國家也先后建立了區域發展機制。以中國經濟最發達區域長三角為例,1982年,國務院成立上海經濟區規劃辦公室,上海、江蘇、浙江、安徽、江西、福建等五省一市組成“上海經濟區”,以強化經濟協作;1988年,國務院撤銷上海經濟區規劃辦公室,1992年,長江三角洲15個城市協作部門主任聯席會議制度隨之建立,并于1997年升格為長江三角洲城市經濟協調會,如今這一會議制度仍然是區域發展最有效的機制之一。

20世紀末21世紀初,伴隨著工業化和城市化的快速推進,中國深度參與到全球化進程之中,克服區域差異、實現社會公平成為中國各級政府的重要責任。同時,中國的區域發展進入了新的歷史階段,中央政府先后提出“西部大開發”“東北振興”“促進中部地區崛起”等國家區域發展戰略,國務院先后成立了西部地區開發領導小組、振興東北地區等老工業基地領導小組、促進中部地區崛起工作部際聯席會議制度等組織框架,有效遏制了國家區域發展的不平衡態勢。

在中央層面上,為促進“西部大開發”“東北振興”“促進中部地區崛起”等戰略落地,中央政府先后啟動了“南水北調”“西電東送”“西氣東輸”等國家級工程。早在1952年,毛澤東提出“南水北調”構想;2013年,“南水北調”工程開始通水,華北地區的缺水問題得到緩解。與此同時,為了解決東西部地區能源資源與電力負荷分布的不均衡性問題,20世紀末期“西電東送”工程啟動;2000年2月,國務院第一次會議批準啟動“西氣東輸”這一僅次于長江三峽工程的重大投資項目,這一項目與早前實施的“西電東送”工程一道,啟動了“西部大開發”戰略。

在地方層面上,中央鼓勵發達地區通過對口支援等機制對欠發達地區進行支持,也鼓勵發達區域在欠發達地區創造性地發展“飛地經濟”甚至促進后者“耕地指標”向發達地區異地流轉,以實現產業梯度轉移和資源供給。與此同時,伴隨著中國進入信息化發展階段,數字經濟逐步成為中國經濟發展的新引擎。為了積極適應這一經濟模式變革,2022年2月,中央啟動“東數西算”工程。“‘東數西算工程以構建涵蓋數據中心、云計算、大數據的新型算力網絡體系為抓手,把東部算力需求有序引導到西部,優化數據中心建設布局,促進東西部協同聯動。”[1]

21世紀初,經濟學研究者通過基尼系數的分解發現,中國地區經濟的總體差距在20世紀80年代有所下降,但在90年代卻呈上升趨勢,地區經濟的總體差距主要來自沿海和內陸地區的差距,這一差距與政策不平等、生產要素的流動壁壘等密切相關[2]。地理學研究者強調,改革開放以來我國地區差距不斷擴大是眾多因素共同作用的結果,并非是單純的“政策說”可以完全解釋的,自然條件、區位因素、資源稟賦、生態環境和基礎設施等都可能影響區域經濟發展[3]。管理學研究者則認為,區域經濟是國家財富生成過程在特定地域空間的表現,區域經濟發展根植于國家經濟整體發展,是國家經濟運行系統的地域表現、空間映射與有效支撐[4]。

與區域經濟學、區域地理學不同,政治學研究者看到,中國社會已經從原來的平均主義盛行的國家轉變為今天社會分化較為突出的國家,隨著社會分化的不斷加深,各利益群體之間由于訴求的不同而產生的矛盾和沖突,構成了中國目前社會不和諧的主要因素,進而影響和制約著中國的經濟社會全面發展[5]。政治學的介入把區域發展引入目標性的討論,即區域發展的核心價值在于利益共享。

1969年,阿爾及利亞正義與和平委員會《不發達國家發展權利》的報告首次使用了“發展權”這一概念;1979年,聯合國人權委員會強調發展權既是國家的權利,也是國家內個人的權利[6]。1986年聯合國大會通過《發展權利宣言》并明確指出:“由于這種權利,每個人和所有各國人民均有權參與、促進并享受經濟、社會、文化和政治發展,在這種發展中,所有人權和基本自由都能獲得充分實現。”[7]發展權的提出兼顧了國家權利與個體權利,豐富了區域發展的機制解釋。黨的十八屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》強調“共享是中國特色社會主義的本質要求。必須堅持發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享,作出更有效的制度安排”[8]。這一建議呼應了聯合國大會關于發展權的倡議,順應了中國區域發展戰略的基本方向,也捍衛了中國特色社會主義的核心價值。

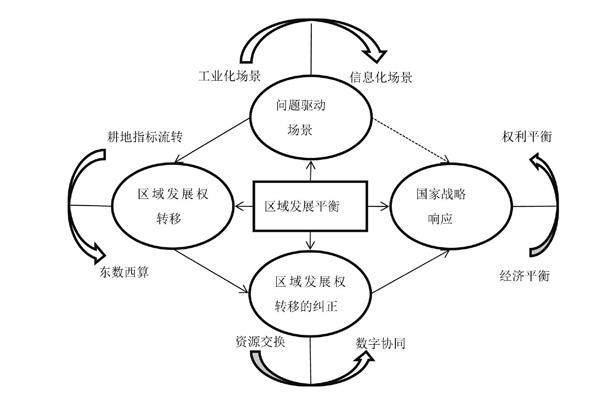

在既有研究中,發展權大多用在土地分析上,在這一領域中,發展權又稱土地開發權(land development rights, LDR)。發展權在21世紀進入中國學術視野后,這一概念同樣率先在土地政策研究方面得到了充分的應用與發展。所謂土地發展權,就是土地變更為不同使用性質的權利,是一種可以與土地所有權分割而單獨處分的財產權[9]。土地發展權的配置使中國土地指標流動起來,從而與我國先后推行的“南水北調”“西電東送”及“西氣東輸”等區域發展戰略聯系了起來。與此同時,今天的中國城市化進程已經進入下半場,這一進程既受到工業化進程的約束,也深受新工業革命的影響,在這一復合條件下,在當下的區域發展戰略中,數據將逐步取代土地,成為約束先發地區經濟社會發展的新瓶頸,“東數西算”也將逐步取代“耕地指標流轉”,成為區域發展的最為迫切的合作機制。本研究嘗試發掘從“耕地指標流轉”到“東數西算”演變的基本邏輯,從區域戰略中的資源、責任以及背后的權利變遷,論述中國直面城市化升級以及數字化場景的區域發展戰略新選擇(具體思路如下圖所示)。

二、耕地指標流轉:工業化場景中的資源交換

20世紀30年代,胡煥庸先生以“璦琿—騰沖線”揭示了中國人口的空間分布,也暗示了中國經濟發展與自然資源分布的空間互補。進入21世紀,為了實現區域發展的平衡,“南水北調”“西電東送”“西氣東輸”等國家工程先后投入使用。由于中國是一個耕地資源較為匱乏的國家,充分的耕地保護因此成為中國土地政策的主要內核。與之對應的是,嚴格的耕地保護政策也使東部發達地區的工業用地、城市建設用地受到約束,從而無法使有限的耕地發揮最大的經濟社會效益;中西部地區則由于中青年農民的流失而出現部分耕地、宅基地閑置甚至拋荒的情況,從而造成耕地資源的浪費。耕地資源的合理使用因此成為區域合作的重要契機。“南水北調”等一系列跨界的資源調動啟發了中國耕地的異地“交易”,但是與水、煤、天然氣的異地供給不同,這種“交易”是通過“耕地指標流轉”加以實現的。

首先,耕地資源的跨界“使用”。21世紀初,我國城市化進入快速發展期,嚴格的耕地保護與中國工業化、城市化進程對于建設用地的需求形成了張力。2010年的一項研究發現農村的建設用地總量是城市的46倍,意味著在農村的大量企業用地、宅基地等建設用地閑置的同時,2020年城市建設用地供給缺口將達12億畝[10]。正是在城市建設用地的巨大缺口下,一些地方已經在轄區內進行了土地資源的流轉嘗試,這些嘗試中既包括農民宅基地更換城鎮住房,或通過“占補平衡”“地票”交易等獲得貨幣補償。在此基礎上,研究者認為,“城鄉建設用地增減掛鉤政策……是‘先富帶后富‘城市反哺農村,進而推動共同富裕實現的一項重要實踐。”[11]2017年1月,中共中央、國務院在《關于加強耕地保護和改進占補平衡的意見》(下文簡稱《意見》)中首次提出,耕地占補平衡以縣域自行平衡為主、省域內調劑為輔、國家適度統籌為補充,落實補充耕地任務,從而明確了國家、省、縣在土地資源跨界流轉中的主體責任。

耕地是不可再生的自然資源,也是一種重要的經濟資源,轄區內的耕地資源流轉啟發了跨界耕地資源的流動。《意見》規定,耕地后備資源嚴重匱乏的直轄市,新增建設占用耕地后,新開墾耕地數量不足以補充所占耕地數量的,可向國務院申請國家統籌;其他省份只有資源環境條件嚴重約束、補充耕地能力嚴重不足并實施國家重大建設項目造成的補充耕地缺口,方可向國務院申請國家統籌[12]。不難看出,《意見》在保障國家重大項目建設的土地供給的同時,優先保障了直轄市的建設用地。這一突出重點城市的土地政策,顯示了這些城市在國家經濟社會發展中的重要地位,也使這些中心城市獲得使用耕地這一稀缺資源的額外權力。隨著土地指標流轉的規范,國家統一制定跨省域調劑節余指標價格標準,顯示了治理政策的局部差異,也體現了中央政府借助地方政府在遏制區域不平衡方面的“削峰填谷”。

其次,耕地指標交易中的資源互換。耕地資源在流轉過程中日益增值,但是這種增值受制于耕地指標的“購買方”經濟總量以及當地的建設用地價格。重慶市土地交易所自2008年底成立以來共交易了8300畝建設用地指標,總交易金額達到738億元[13]。但是到了2017年12月28日,四川省“樂山市馬邊縣與浙江省紹興市越城區簽訂增減掛鉤節余指標流轉協議,簽約流轉節余指標7000畝,協議總金額504億元,畝均價格72萬元”[14]。這也是全國首例城鄉建設用地增減掛鉤節余指標的跨省域流轉。

耕地指標跨省流轉以全國耕地總量平衡為前提。與中西部地區省內耕地流轉相比,東部城市可以較高的支付價格來獲得更多的中西部地區的耕地指標。為了引導東部資金的流向,2018年3月,國務院辦公廳印發《跨省域補充耕地國家統籌管理辦法》和《城鄉建設用地增減掛鉤節余指標跨省域調劑管理辦法》(下文對應簡稱《統籌辦法》和《調劑辦法》)。《統籌辦法》規定跨省域補充耕地資金,全部用于鞏固脫貧攻堅成果和支持實施鄉村振興戰略。《調劑辦法》指出,“三區三州”(即西藏、四省藏區、南疆四地州和四川涼山州、云南怒江州、甘肅臨夏州)及其他深度貧困縣城鄉建設用地增減掛鉤節余指標由國家統籌跨省域調劑使用。這一導向既確保了國家耕地指標總量的穩定,也通過東部地區的資金支付協助國家完成貧困治理的任務。

最后,耕地指標交易中的機制悖論。黨的十九大提出建立市場化、多元化生態補償機制。在這一背景下,資源互換成為區域發展的催化機制。一些積極的研究認為,這一機制的首要價值在于解決了中西部地區脫貧所缺乏的資金問題,還撼動了中國土地保護制度甚至城鄉分立的格局。理由在于:一方面,土地增減掛鉤政策解構了城鄉土地市場分割的二元結構;另一方面,土地增減掛鉤節余指標跨省域統籌,打破了土地無法在空間上流動的固有屬性,有助于全國統一土地要素市場的建立[15]。

在中國近40年的快速發展中,耕地的非農化甚至轉換為建設用地,為中國城市化和工業化進程提供了重要保障。但是需要明確的是,在東部城市把大量優質耕地轉為建設用地的同時,必須將一些人口鎖定在中西部地區的土地之上,從而完成耕地保持、復墾的任務;更進一步講,由于差異性的競價機制,由于耕地指標帶來的直接收益,東部地區可以更容易地獲得耕地。在最嚴格的耕地保護政策背景下,追求耕地非農化的高收益必然導致東部地區形成占用更多耕地的政策沖動,并深刻影響著中西部地區的城市化與工業化進程。或者說,在耕地資源總量不變的前提下,東部地區越是加快城市化、工業化進程,中西部地區的城市化和工業化進程越會推遲。一種極端的可能是,東部地區城市化、工業化部分建立在中西部地區城市化、工業化停滯的前提之上。

三、“東數西算”:信息化場景中的協同發展

從區域發展的主體看,中央政府承擔著區域均衡發展的國家責任;從地方角度看,在與發達地區合作中,作為受援方的欠發達地區往往處于較為被動的談判地位。數字時代的到來變更了區域治理機制,在這一轉向中,與耕地指標流轉、“南水北調”等工程不同,“東數西算”把中西部地區從被動的資源供給方地位中解放出來,并逐步賦予其平等的談判資格。

首先,“東數西算”的技術框架。立足生產要素進步,經濟學家認為在數字時代,中國經濟增長的核心驅動力正在轉變,在這一轉變中,數據已經成為關鍵要素與核心資產,以算力為“底座”支撐的數字經濟在國家整體經濟布局中的地位已上升到戰略高度[16]。但是“數字經濟”也給“雙碳”目標的實現造成壓力,研究表明,算力作為數字經濟的核心生產力,每年以超過20%的速度遞增,導致數據中心用電量超過全社會的271%,2023年碳排放量將高達16億噸、占全國總量的15%[17]。針對這一突出矛盾,跨區域的“東數西算”工程應運而生,這一工程致力于將東部地區的非實時算力需求以及大量生產生活數據輸送到西部地區的數據中心進行存儲、計算并反饋[18]。因此,“東數西算”立足新興的經濟形態,把政策焦點從資源引向數據,繼而從數據引向算力。

2021年5月,國家發展改革委等部門聯合印發《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》,決定在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝,以及貴州、內蒙古、甘肅、寧夏等地布局建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點[19]。針對“數據+算力”的基礎建設同步推進,目前,八個國家算力樞紐節點建設已經開工,并引導大型甚至超大型數據中心向國家算力樞紐節點集聚,從而形成數據中心集群;在此基礎上,國家還規劃了重慶等10個國家數據中心集群,全國一體化大數據中心體系至此初步形成。

在這一過程中,西部地區的算力被充分調動起來,《張家口數據中心集群建設方案》提出到2025年,新增標準機柜55萬架,總量達到70萬架,數據中心平均上架率達到65%以上,電能利用效率指標控制在125以內,可再生能源使用率達到70%以上,建成服務京津冀的區域算力調度中心,可調度算力占總算力的比重超50%[20]。甘肅省慶陽市提出到“十四五”末,新增上線投運25kW標準機架約30萬個,到2030年,新增上線投運25kW標準機架80萬個[21]。如今,貴陽貴安已與北京、上海等全國32座熱點城市實現網絡直聯,貴安數據中心集群超80%的算力為省外提供服務[22]。因此與耕地指標流轉、“南水北調”“西電東送”“西氣東輸”部分相似,“東數西算”這一框架雖然顯示了較強的東部中心城市偏好,但是中西部地區已經處于較為靈活的主體地位,不再僅僅成為初級資源的供給者。

其次,“東數西算”的利益轉化。在“南水北調”“西電東送”“西氣東輸”以及耕地指標流轉等區域發展模式中,中西部地區利用自身的資源優勢實現了貨幣收入,為地方經濟發展提供了動力。同時,耕地、天然氣、煤炭等都是不可再生資源,如果不能把有限的自然資源轉換為地方經濟發展的持續性動力,隨著中西部地區豐沛的資源的枯竭化,這些地區的經濟發展一定會陷入困境。在“東數西算”工程中,數據與算法的分離反映了中國東西部地區在數字經濟發展中的能力差距,也給中西部地區提供了新的發展路徑。一方面,算力樞紐與數據中心的建立帶動了數字經濟在中西部地區的跨越式發展,從而使中西部地區擺脫了被動接受東部落后產能的轉移。2022年,作為國家算力樞紐節點的甘肅省慶陽市計劃實施重大項目12個,總投資11311億元[23]。2023年9月8日,慶陽市政府與廈門弘信電子、萬興科技、燧原科技及甘肅移動就共同簽署《共建東數西算算力網絡和系統戰略合作框架協議》[24],進一步把東部企業導入中西部地區,推動數字企業的地方化,從而積極提升當地產業能級。

另一方面,算力不僅是國家數字經濟的底座,也是一個國家創新能力和綜合國力的體現,而“東數西算”戰略為構建國家算力基礎設施提供了可能[25]。在這一過程中,與工業化、城市化對于土地、水、電、氣等資源的單向需求不同,“東數西算”把算力基礎設施引向了中西部地區,從而增加了中西部地區在區域協同中的議價地位。豐沛的電力資源向算力的在地轉化,為中西部地區深度介入東部地區數字經濟發展提供了路徑。憑借著逐漸完善的算力優勢,中西部地區不再拘泥于特定的合作方向,正相反,中西部地區通過靈活的競價機制來實現本地利益的最大化。因此,如果說耕地資源指標流轉、“南水北調”“西電東送”“西氣東輸”僅僅通過資源供給提供了中西部地區經濟的“虛擬增長”,那么“東數西算”中的電力資源轉化為算力,構成了中西部地區新的經濟增長極。

再次,“東數西算”的發展協同。“數據+算力”構成數字經濟的基礎,但是數據的需求與算力的配置卻往往并不一致。具體而言,“我國東部地區對數據有較高的應用需求,但電力成本較高、能耗指標稀缺……而西部地區雖然有很豐富的可再生能源,但存在跨區域傳輸數據成本高、網絡帶寬不夠等問題。”[26]因此數字時代的區域發展對跨界協同提出了要求。具體而言,“數據”與“算法”的分置與地方利益主張的強化增加了跨界數字協同的難度。如果東部地區不能把數據輸入中西部的算力機構,那么這些算力設施就無法發揮作用。研究發現,“雖然數據中心是耗能大戶,但東部地區還是想把數據留在本地,并且數據中心的建設有利于拉動本地經濟。”[27]因此,在國家數字化轉型中,“東數西算”改變了傳統東西部地區的合作機制,而協同則構成了這一合作機制的前提。

借助于國家算力樞紐的建設,中西部地區獲得了新的經濟增長極。2023年2月,“東數西算”寧夏樞紐長三角“飛地園區”在杭州成立,作為寧夏首個落地長三角地區的數字經濟“飛地園區”,“飛地園區”將圍繞數據存儲、數據服務、軟件開發等重點領域,與長三角地區企業深化合作,引進一批高質量發展項目,目前來自杭州、上海等地的11家企業已簽訂入園合作協議[28]。西部省份通過算力的優勢,反向在發達區域建設數字“經濟飛地”的案例充分說明,雖然中西部地區在引進諸如存儲、數據服務與軟件開發等數字企業上較為困難,但是中西部地區憑借算力優勢,仍然可以逐步在東部地區尋找機會,獲得自身發展。

四、從土地到算力:區域發展權轉移的機制調整

人類社會的發展伴隨著權利的覺醒,繼“自由權”“社會權”之后,發展權被認為是第三代人權的核心。但是與前者相比,發展權有兩點顯著不同:第一,它是一項社會連帶權利;第二,它具有權利主體的雙重性,它既是一項個人權利,也是一項集體權利[29]。從個體到集體,從土地、資源到數字,發展權解釋了不同地區在經濟社會發展中對于平等地位的正當主張,更為重要的是,發展權把權利引入組織甚至個體之中,拓寬了區域協調發展的基本路徑。

首先,土地的權利及其爭論。當下關于中國的土地權利研究存在兩種爭論:一派意見試圖將土地開發權(land development rights,LDR)納入“用益物權”的理論框架,并通過構建“交易”制度來實現土地開發權的市場化配置;另一派意見則試圖將土地開發權納入“國家管制權”的理論框架,主張實施限制“交易”的政府管制性配置方式以達到保障公共利益的目的[30]。法律支持了“國家管制權”的判斷,《土地管理法》第九條規定,我國城市市區的土地屬于國家所有。農村和城市郊區的土地,除由法律規定屬于國家所有的以外,屬于農民集體所有;宅基地和自留地、自留山,屬于農民集體所有。因此,土地權利不是個體私權土地的流轉及其收益,也并不必然指向農民個體。

“國家管制權”論還否定了土地發展權是土地所有權的派生權利,認為這一權利因國家管制權的行使而成為一項獨立的權利,這一定義的合理性在于能防止少數人獨享土地發展增益[31]。但是這一防御性的概念也承認,土地發展增益主要源于外力,是全體社會大眾努力的結果,具體地塊的發展增益與國家發展戰略、城市規劃、非農用地供應政策、城市化速度等因素密切相關,因此“國家管制權”論的不合理之處在于,未能明確保障失地農民分享土地發展增益,且缺乏制度來讓大田農民分享土地發展增益。我國應當堅持土地發展權國有模式,并通過完善具體制度來保障土地發展增益全民共享[32]。

“國家管制權”論的內在沖突顯示了國家土地收益的政策缺位,或者說,在土地國有的制度下,土地發展權也需要體現到具體個體身上,否則土地發展權就失之抽象。《土地管理法》第48條規定:“征收農用地以外的其他土地、地上附著物和青苗等的補償標準,由省、自治區、直轄市制定。對其中的農村村民住宅,應當按照先補償后搬遷、居住條件有改善的原則,尊重農村村民意愿,采取重新安排宅基地建房、提供安置房或者貨幣補償等方式給予公平、合理的補償,并對因征收造成的搬遷、臨時安置等費用予以補償,保障農村村民居住的權利和合法的住房財產權益。”這一基于地方土地價格的補償價格有一定的合理性,但是一旦與耕地指標異地流轉聯系起來,耕地的收益與農民的獲得必然存在重大差異。

其次,資源交易中的權利差距。人口的增長、城市的擴張與耕地保護形成了一組張力,這種張力同樣體現在煤電氣等其他資源供給上。隨著人口大規模流向東部地區,我國改革開放以來設計的梯度發展戰略難以為繼。在胡煥庸線的兩側不僅體現了資源與人口分布的差異,也體現了城鄉之間、區域之間的權利差距。可以想象的事實是,只要東部地區持續獲得發展紅利,中西部地區的居民仍將通過跨越胡煥庸線來實現權利平等。

通常認為,私權是契約精神與現代社會的起源,私權的明晰為權利共同體的建立提供了基礎。國內研究偏好從國家內部權力關系中尋找一種可替代的競爭性概念,國家控制權就是這一概念的典型。這一主要從依附理論出發的概念生長必然聚焦于作為集體權利的發展權的價值,而無法明示個體權利的實現路徑。從耕地指標流轉的角度看,土地權利的國家控制論強調國家在促進權利平等方面的主要責任,但是由于抽離了個體權利,這一論點就把權利引向了國家,引向了各級政府。從理性經濟人的角度看,地方政府在增長錦標賽中一定會尋求利益的最大化,體現在耕地流轉上,地方政府有合理的政策沖動來獲得更多的可流轉的耕地指標,“國家越是對地方政府采取偏緊新增建設用地供給,地方政府進行建設就越是受到新增建設用地不足的約束,建設用地指標稀缺程度就越高,這種稀缺產生出來的價值就越高,地方政府通過高成本讓農民騰退宅基地以獲得掛鉤指標的積極性就越高。”[33]

世界人權大會在1968年《德黑蘭宣言》第17條指出:“享受經濟及社會權利與任何有意義享受公民及政治權利自然密切相關,實現人權與經濟發展之間亦有深切之相互關系。”[34]這一宣言明示了權利與經濟發展的內在聯系,從而把發展不平衡提升到權利不平等的高度。因此在中國區域發展中,耕地指標的流轉不能僅僅停留在資源流通的層面。作為一個擁有深厚農業傳統的國家,土地權是一種根深蒂固的權利。即使在現有的法律框架中,土地權利乃至中西部地區豐富的水、電、氣等自然資源都歸國家所有,但是基于我國人民民主共和的制度性規定,人民擁有并治理著國家,因此國家的資源權最終必須服從人民主權;進一步講,在經濟社會發展中,任何集體性的權利宣示必須來自權利共同體的個體性主張,任何國家性、集體性的收益都需要通過充分壓縮的制度鏈條作用到公民個體身上,并通過具體的服務與福利供給實現公民的權利平等。

最后,發展權轉移的數字修正。“中國堅持以經濟建設為中心,奠定保障發展權的堅實基礎,同時又通過保障人民的發展權更好地促進經濟發展。”[35]這一白皮書確定了人民共和國的政治倫理與經濟發展的最終任務,確認了經濟發展與權利保障的密切聯系。在傳統農業國家發展工業,土地以及附著在土地上的農民是中國現代化轉型的資源供給者。不同于煤電氣等自然資源的供給,把中西部地區的人口乃至耕地指標引入東部地區,從邏輯上削弱了中西部地區持續發展的可能性,束縛了這些地區的工業化、城市化進程,逐步使這些地區失去地方發展權。

埃德蒙森(William AEdmundson)把權利分為概念性問題與證成性問題兩種,前者是指權利的內容與構成,后者是指權利的分配及其原因[36]。這一分類啟發了中國區域發展的邏輯,由于自然資源的國家屬性,國家在資源配置上擁有毋庸置疑的權力,因此研究的中心就必然落到國家如何配置資源;同時,如果說人的權利與經濟發展有關,那么這種權利也必然與特定地區的自然資源有關,因此這種資源配置的過程也應該是權利保護的過程。具體而言,如果個體無法參與自身生存有關的資源配置過程,也就無法捍衛基于發展的權利。在工業革命初期,國家偏好通過產業政策調整把原材料產地與工業產品結合起來,從而形成眾多的工業城市甚至工業帶;隨著經濟全球化的到來,原材料產地與工業品生產地的地理距離日益拉長,一個完整的產業鏈往往都是跨越轄區乃至跨越國境的合作結果。在中國經濟秩序中,原材料產地與工業產品的空間分離仍然普遍存在,但是在經濟運行中,這一空間分置卻使中西部地區嚴重依附于東部地區的發展,并逐漸在“南水北調”“西電東送”“西氣東輸”以及耕地指標流轉中失去了本地區發展的主動權。

在數字時代,區域協同進入了新的發展時期,數據日益成為重要的資源,對于數據的快速處理開始成為地方乃至不同區域經濟社會發展的普遍訴求,“東數西算”可以在很大程度上滿足這一需求。在區域協同的數字化轉型中,在“數據+算法”的任務分置中,中西部地區的電力資源逐步轉化為算力資源;與此同時,在大模型的技術突進中,人工智能的競爭同樣需要更多高質量、多樣性、復雜性的數據,需要更為密集型的數字勞動,這些變化給中西部地區的勞動力提供了深度參與數字經濟的路徑。2020年,AI(人工智能)訓練師被國家正式列為新興職業,中西部地區勞動力開始通過給計算機模型投喂數據等方式來訓練人工智能,從而實現包括女性在內的密集勞動力的數字轉化。例如,2019年成立的陜西榆林愛豆科技有限公司擁有180余名數據標注員,其中66%是女性;山西臨汾市永和數字就業中心同樣是一家從事AI數據標注的公司,公司133名員工中有128位女性[37]。因此龐大的算力系統對更多的數字勞動提出了需求,越來越多的中西部人口將進入這一新興行業之中,他們不僅在數字勞動中獲得了共同生產的機會,也將在數字區域協同發展中獲得權利的平等。

結語

“生存權和發展權是首要人權,沒有生存權、發展權,其他一切人權均無從談起。這也是中國政府在人權問題上始終堅持的基本觀點。”[38]中國的工業化、城市化進程中,在資源緊約束的條件下,政策梯度對于資源競爭有著直接的影響,因此發展權的轉移來自資源地與生產地的地位不平等,從而形成了中西部地區對于東部地區發展的依附地位,而這種地位又深刻地體現為區域發展中的權利從屬性。“東數西算”啟動了區域發展與地方發展的數字連接,在數字經濟體系中,“數據+算法”任務分置賦予了不同地區數字勞動者的平等地位,而數據與算法的相互依賴提升了中西部地區的經濟合作地位和議價權重;更重要的是,“數據+算法”的新經濟形態改變了農業社會以來的權利差距,并使區域經濟發展與個體勞動、個體收益結合起來,從而糾正了發展權的轉移,實現了中國總體性、更具平衡性的區域發展。

參考文獻:

[1]李俊杰,姬浩浩“東數西算”驅動西部地區經濟增長的內在機理與對策[J]中州學刊,2022(9):2330

[2]劉夏明,魏英琪,李國平 收斂還是發散?——中國區域經濟發展爭論的文獻綜述[J] 經濟研究,2004(7):7081

[3]陸大道,劉衛東 論我國區域發展與區域政策的地學基礎[J] 地理科學,2000(6):487493

[4]李蘭冰,劉秉鐮 “十四五”時期中國區域經濟發展的重大問題展望[J] 管理世界,2020(5): 3651

[5]王瑾 共享發展:讓群眾有更多的獲得感[J] 當代世界與社會主義,2016(2):3743

[6]朱炎生發展權的演變與實現途徑——略論發展中國家爭取發展的人權[J]廈門大學學報(哲學社會科學版),2001(3):111118

[7]姜素紅發展權論[M]長沙:湖南人民出版社,2006:266

[8]中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議[N] 人民日報,20201104(1)

[9]劉國臻中國土地發展權論綱[J]學術研究,2005(10):6468

[10][13]程世勇“地票”交易:模式演進和體制內要素組合的優化[J]學術月刊,2010(5):7077

[11][15]謝貞發,李艷旭區域間土地指標流轉與減貧增收[J]財政研究,2023(1):101115

[12]中共中央國務院關于加強耕地保護和改進占補平衡的意見[N]人民日報,20170124(1)

[14]寇敏芳四川增減掛鉤節余指標首次跨省域流轉[N] 四川日報,20171230(1)

[16]章玉貴算力經濟發展的重要功能與戰略思考[J]人民論壇·學術前沿,2023(5):101107

[17]陳冬林,鄒安琪,王蕾,等“東數西算”賦能數據中心可再生能源消納研究[J]情報雜志,2023(7):7785

[18][27]蒲曉磊全國數據中心完成頂層布局[N]法治日報,20221011(5)

[19]關于印發《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》的通知[EB/OL]中國政府網,(20210524)[20230711]https://wwwgovcn/zhengce/zhengceku/202105/26/content_5612405htm

[20]京津冀國家算力樞紐加快數據中心布局建設整體規劃[EB/OL]國家發展和改革委員會,(20230331)[20230713] https://wwwndrcgovcn/xwdt/ztzl/dsxs/gzdt5/202303/t20230331_1352961html

[21]慶陽市人民政府辦公室關于印發《慶陽市建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點(甘肅·慶陽)暨“東數西算”工程要素保障方案》的通知[EB/OL]慶陽市人民政府, (20220923) [20230915]https://wwwzgqingyanggovcn/gk/zfxxgk/zfgb35zwgkb/content_19897

[22]張鵬貴安加“數”前行 打造高質量發展新引擎[N]貴陽日報,20230201(3)

[23]劉華東慶陽:“東數西算”賦能新基建[N]甘肅經濟日報,20220707(1)

[24]廈門弘信電子科技集團股份有限公司 關于與慶陽市、萬興科技、燧原科技、甘肅移動共同簽署“共建東數西算算力網絡和系統”戰略合作框架協議的公告[N]證券日報,20230911(D4)

[25]錢德沛,欒鐘治,劉軼從網格到“東數西算”:構建國家算力基礎設施[J]北京航空航天大學學報,2022(9):15611574

[26]付傳明暢通“東數西算”主動脈[N]經濟日報,20230615(5)

[28]寧夏國家算力樞紐在杭州設立長三角“飛地園區”[EB/OL]國家發展和改革委員會,(20230331)[20230713]https://wwwndrcgovcn/xwdt/ztzl/dsxs/gzdt5/202303/t20230331_1352954html

[29][30][38]曾志敏土地開發權與國家發展:發展權的解釋[M]廣州:華南理工大學出版社,2021:29;1;40

[31][32]陳柏峰土地發展權的理論基礎與制度前景[J]法學研究,2012(4):99114

[33]賀雪峰城鄉建設用地增減掛鉤政策的邏輯與謬誤[J]學術月刊,2019(1):96104

[34]國際人權會議蕆事文件[EB/OL]聯合國,(19680513)[20231011]https://wwwunorg/zh/conferences/humanrights/teheran1968

[35]中華人民共和國國務院新聞辦公室發展權:中國的理念、實踐與貢獻[M]北京:人民出版社,2016:19

[36]埃德蒙森權利導論[M]侯學賓,譯北京:商務印書館,2023:96

[37]朱秋雨黃土高原上,沒上過大學的女人們在喂養AI[EB/OL]鳳凰網,(20230707)[20230919] https://newsifengcom/c/8REJ3DXDoB2

Mechanism Revision for the Transfer of Regional Development

Rights: From Resource Exchange to Digital Collaboration

Yao Shangjian

Abstract:With the transformation of agricultural society to industrial and digital society, regional development needs to actively renew its mechanisms The embedded value of rights, especially the right to development, gives rise to new paths of regional development Resource supplies such as “SouthtoNorth Water Diversion”, “WesttoEast Electricity Transmission”, “WesttoEast Gas Transmission”, and arable land transfer have become a distinctive regional cooperation mechanism However, behind this mechanism is resource competition, which cannot liberate farmers from arable land, promote the industrial transformation of resource advantages in the central and western regions, or help to achieve equal rights between regions Based on the full scenario of the digital society, “EasttoWest Computing Resource Transfer” is committed to establishing computility nodes in different regions of the country and ultimately forming a computility systemThis cooperation mechanism based on digital transformation transforms the resource advantages of the central and western regions into computility advantages, giving less developed regions the same bargaining platform as developed regions, and gradually realizing the mechanism transformation from resource exchange to digital collaboration, so as to complete the mechanism revision for the transfer of development rights

Keywords:Regional Development;Transfer of Development Rights; Computility; Data; Digital Collaboration

(責任編輯矯海霞)