《移民母親》VS《月亮和半圓丘》

林路

對攝影史稍有涉獵的朋友,一看標題就知道這是兩幅世界攝影的名作。前者是多蘿西婭·蘭格(Dorothea Lange)的紀實攝影經典,后者則是安塞爾·亞當斯(AnselAdams)的風景攝影佳作,兩者似乎沒有什么可比性。然而近日在讀新出版的《多蘿西婭·蘭格傳》,讀著讀著,就寫出了下面這篇文章——不僅因為蘭格和亞當斯是很好的朋友,更是因為他們惺惺相惜。

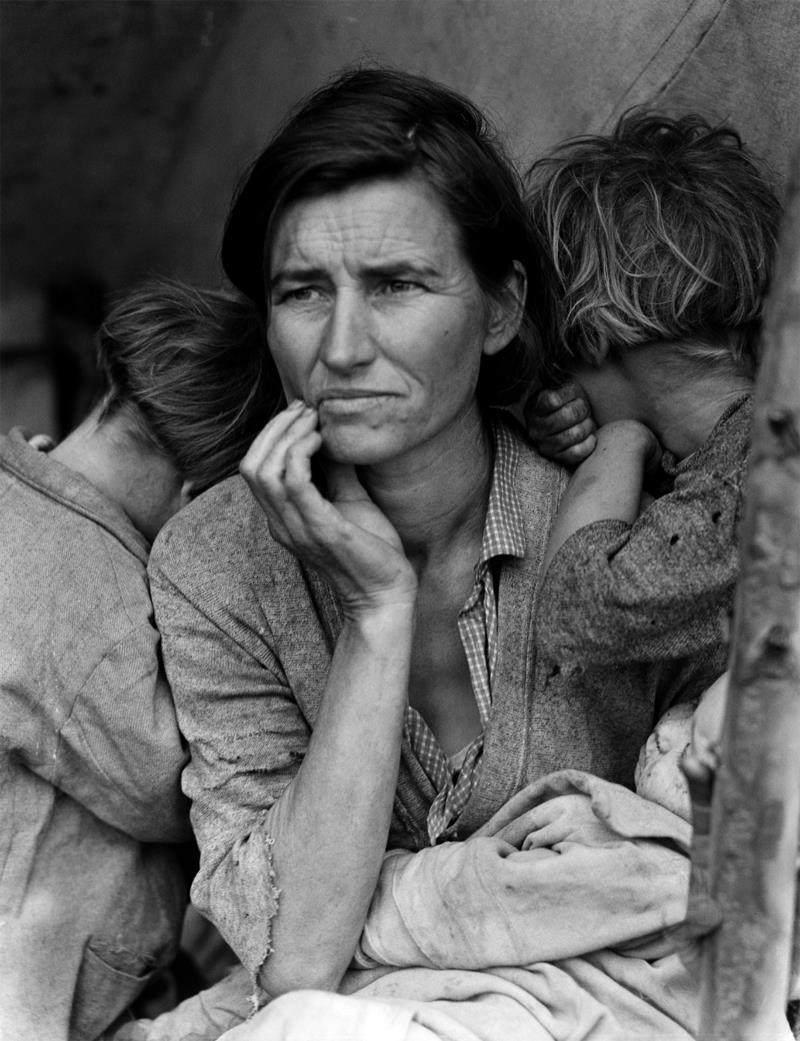

我們熟知的蘭格是社會紀實攝影史和攝影作為媒介的歷史進程中的一位開創性人物。大多數人通過蘭格的標志性圖片《移民母親》認識了她——這是拍攝于1936年加利福尼亞州尼波莫市的畫面,沉思的母親用她的手支著臉頰,凝視著蘭格的鏡頭。當她的三個孩子緊緊抓住她的身體時,他們的臉都背向鏡頭。當時,這一形象儼然成為大蕭條的一個典型標志,特別代表了美國人從中西部各州到加利福尼亞的大規模移民,背景正是經濟衰退而引起的。在這以后,蘭格和丈夫一起出版了《美國紀實》一書,以文字和照片相輔相成,成為被迫遷移的農業工人悲慘生活的長篇紀實,產生了強烈的震撼力。1941 年,蘭格被授予“古根海姆”獎。在她去世前后,曾舉辦過很多次個人和集體展出,她的這幅母親的畫面是美國情報局所發行的展品中最受歡迎的。1995 年,一位紐約的商人拿出一批蘭格的作品,其中一張售價高達 75100 美元。她的代表作《移民母親》在 1996 年 10 月的紐約索斯比拍賣行中售價為 47150 美元,創造了那張照片的最高價。后來,蘭格的經典影像價格都上升到六位數。前些年,在《美國攝影》雜志的讀者投票中,蘭格在 10 位著名的女攝影家中排名第二位。

而在長達 60 年的職業生涯中,亞當斯創作了大量卓越的影像,它們既是藝術力作,也是給他所鐘愛的美國荒野的獻禮。前些年關于風光攝影的論述中,我就曾經寫道:即便是亞當斯,他的作品也無法用“唯美”來衡量。當年以亞當斯等人為核心卓然獨立的 F64 小組絕不是什么唯美主義的攝影團體,而是一個追求攝影終極目標——客觀紀實的團體。這些以“純影派”或者“直接攝影”命名的創造者,試圖通過照相機的物理和化學功能精確地展現自然盡可能多的細節魅力,從而傳遞他們對自然的敬畏之情。即便是在今天,還會有誰會用“唯美”來評述他們的作品——亞當斯被羅森布盧姆的《世界攝影史》放在了現代主義攝影的章節中。而在這本權威的攝影史著作中,風景攝影或是出現在早期的紀實攝影范疇,或是出現在后期的科學探索的行列,卻唯獨沒有被列入藝術攝影的領域。甚至讓更多人大跌眼鏡的是,在顧錚的《世界攝影史》中,亞當斯幾乎沒有進入他的視野。我們所熟悉的風光攝影最多只能在書中早期的“地理空間的攝影確認”以及后期的“新地形攝影”中找到可憐的蛛絲馬跡。然而我們也不必因此放棄對亞當斯的認識,尤其是當我們換一個角度,完全可以從文化層面的風景,給予亞當斯更高層次的社會認同價值。至少可以從地理學的角度展現攝影家對自然的思考,或者以人文的目光重新審視風景的意義。至于《月亮和半圓丘》這幅與《月升》并稱為亞當斯兩支“月光曲”之一的佳作,拍攝時為了等待這一宏大的景色,亞當斯足足準備了一年時間才完成。這幅作品在20 世紀 80 年代也已經賣到了 65000 美元,稍稍高于后來的《移民母親》。

當然,我們很難用拍賣價格來衡量攝影作品的價值。其實,《移民母親》在傳播力上恐怕遠遠高于《月亮和半圓丘》。照片曾被用于 32 美分的郵票、政治競選的宣傳、各種商品的廣告、籌集善款和雜志封面等等,甚至連蘭格自己也感到費解,為什么這幅照片的傳播如此廣泛。她知道這是一張優秀的照片,但是她還拍攝了其他很多具有同樣實力的照片,為什么這一幅特寫的畫面能如此引人入勝?來聽聽攝影學者斯坦怎么說的吧:《移民母親》的內在張力,確切地講是它的無解,是它力量的來源。蘭格拍攝過很多討人喜歡的照片,但是她的風格并沒有走向體現傳統的美。她對具體的情感十分敏銳,她也很可能感覺到了畫面中母親焦慮的復雜性,因為這也是她的焦慮。

當時的蘭格致力于社會背景的融合,但是她不愿意被定義為改革派的攝影家,有的時候甚至拒絕使用紀實攝影這個說法。即便有些時候她接受這個說法,但對其定義卻有不同見解:“紀實攝影師不是社會工作者,社會改革……可能是一種結果……因為它揭示了現狀,可能跟變化有關。”攝影師“是見證者……不是宣傳者,也不是廣告商”。這個觀點是不必要的辯解,在某種程度上,構成宣傳的是它的背景——即便是像亞當斯拍攝的內華達山脈這樣宏偉壯麗的照片,有時也起到了宣傳保護原始荒野的作用。當蘭格準備一場必定會給她貼上藝術家標簽的攝影展時,她仍然無法擺脫一種揮之不去的擔憂,即紀實攝影被認為是二流的。在她的成長期,那些被冠以“藝術”標簽的攝影流派——藝術攝影,F64 學派,斯特蘭德、韋斯頓和亞當斯——都將她的作品排除在外。她知道,她最為出色的作品是以政府雇員的身份完成的——這跟藝術家的身份不匹配。

的確,在亞當斯的影響下,創立于1932 年的 F64 學派,收入了蘭格的很多朋友,包括伊莫金·坎寧安、約翰·保羅·愛德華夫婦、亨利·斯威夫特、威拉德·范·戴克、愛德華·韋斯頓,但沒有讓蘭格加入。蘭格沒有被接納,也因為她當時的身份,依然是一個風格偏藝術的照相館攝影師,她當時還沒有廣泛地展示她的街頭攝影作品。所以到了《移民母親》使其成名之后,蘭格依然對自己是不是一個“藝術家”心存疑慮。

當時,藝術攝影的鏡頭不僅贊美了女人和孩子的美麗,還將自然風光和城市景觀女性化,使它們變得優雅和圓潤,這跟后來亞當斯拍攝的約塞米蒂峽谷的粗獷狂野形成了鮮明的對照。事實上,這個有性別偏見的反對意見被夸大了。大多數藝術攝影家是男人,許多攝影師像蘭格那樣,嘗試跨越藝術攝影和現代攝影的分水嶺。她的風格在與顧客的交談中不斷演變,她對他們喜歡什么很敏感,同時也向他們介紹更加現代的儀態、服裝、表情。

《移民母親》

《月亮和半圓丘》

反過來,當時人們對亞當斯的人物肖像攝影評價并不高。曾有人說,在這樣一個動亂的年代,他還在拍攝石頭——認為在 20 世紀三四十年代戰火紛飛的環境下,亞當斯不像其他的一些攝影家去拍攝戰爭等題材是一個錯誤。或者說,他沒有像蘭格后來那樣,走入紀實攝影的社會性紀實空間。但是正如臺灣攝影評論家和攝影家阮義忠先生所說的:亞當斯走入自然是走對了。如果他走入人群的話,很難想象攝影史上還會有亞當斯的地位。其實亞當斯也說過:“我們不應該漫不經心地從它們身邊走過,因為這些山石代表著地球的心臟。”這就是說,每一個人都有自己獨特的發展空間,定位是否準確,往往是影響成敗的重要因素。至于其作品,什么樣的風格或者題材能夠成為藝術品,這也需要讓時間來見證。

面對《移民母親》和《月亮和半圓丘》,其中的思考也許會變得越來越錯綜復雜。誠如《多蘿西婭·蘭格傳》的作者所言:因為關于紀實攝影是否可以算作藝術的爭論一直存在,所以歷史上那些決定什么是藝術的博物館和畫廊曾面臨無數的質疑。到了 20 世紀 30 年代,紀實攝影強行擠了進來,藝術的狹隘定義以及藝術和信仰之間的區別正在失去吸引力。保羅·斯特蘭德,愛德華·韋斯頓和安塞爾·亞當斯的“白描式”的攝影風格正在受到青睞——如果一座大山的照片可以是藝術,那么為什么鄉村田野或者印第安人的照片不可以是藝術呢?就連斯蒂格里茲也拍攝過一些平民百姓的照片。相反,紐約公共圖書館攝影策展人羅馬那·賈維茲則認為每一件藝術品都是紀實作品,這種觀念在今天的文化研究評論家中已經司空見慣,但在當時對所有的歷史學家和檔案保管員來說卻是不可思議的。

時間來到 1964 年,紐約現代藝術博物館終于給蘭格舉辦了一個大型個展,策展人是薩科夫斯基。在這之前,現代藝術博物館舉辦過五次個人攝影展,包括沃克·埃文斯、保羅·斯特蘭德、愛德華·韋斯頓、亨利·卡蒂埃-布列松和愛德華·斯泰肯。在準備展覽過程中,蘭格心里根本沒有底,主要是因為她知道有很多高端藝術策展人和評論家都不看好她。然而,當薩科夫斯基說服她把《移民母親》也納入這次展覽時,她才真正放下心來!這以后,連同《移民母親》在內的蘭格大量的作品聲譽急劇上升。甚至在許多場合,《移民母親》通常作為一組照片中唯一的非新聞類經典作品在傳播,高端藝術市場也逐漸接納了她的經典作品,收藏價格一路飆升。

寫到這里我才發現,攝影是不是藝術已經不再重要。重要的是,攝影是什么時候被這個時代認可,成為這個時代收藏家的寵兒,才是我們應該關注的。在 20 世紀 20 年代,斯蒂格里茲將其作品捐贈給了波士頓博物館。捐贈是在 1924 年,這是斯蒂格里茲的轉向,因為斯蒂格里茲長期以來一直主張攝影是屬于美術(藝術)的。在斯蒂格里茲去世后的 1946 年,他的遺孀奧吉夫又給博物館捐贈了一批精心挑選的照片,讓博物館擁有了一批非凡的收藏,大約 70 件作品,呈現了斯蒂格里茲一生奇妙的、簡潔的攝影歷程。有意思的是,從 1924 年起,波士頓博物館的收藏愈發顯現其重要性,因為斯蒂格里茲曾經試圖勸誘紐約大都會博物館接受他的捐贈——但后者總是把他拒之門外。好在波士頓博物館接受捐贈的幾年之后,紐約大都會博物館也終于接受了捐贈。有一封斯蒂格里茲寫給中間介紹人科馬拉斯維密的信,上面寫道:“親愛的科馬拉斯維密:大都會博物館已經將攝影的神圣大廳開放了。我的 22 張照片成為其中的奇跡!我想是波士頓幫助鋪平了道路。”

被博物館收藏和展出,這就意味著攝影真正進入了藝術的殿堂,尤其是進入了世界一流的博物館。寫到這里,你可以做出選擇了——假如讓你在《移民母親》和《月亮和半圓丘》中選一幅收藏,你會猶豫嗎?