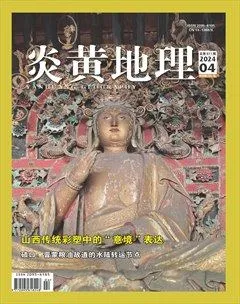

山西傳統彩塑中的“意境”表達

韓猛

山西彩塑對于“意境”的表現體現在諸多方面,既包括了與建筑構成之間的平衡關系又包含有對彩塑個體、群體戲劇性的表現。其是整合“物與境”的存在,盡管觀者所獲得的視覺信息皆由物象而來,但其仍舊更多地順“境”而長,由境而建立對物象的認知,這樣的行為不單會因為觀者的主動介入而變化,也受到了彩塑創造者的引導,主動構建的“意境”將客觀物象的表象和內涵皆進行了升華。山西彩塑藝術中對于意境的表達,不僅包含有多重制作技法,還包含有對于意境烘托的主觀化內容。

意境,拆解其詞,可知其構建中包含了主觀想象和客觀內容兩個維度的內容,詩人王昌齡較早談論了意境的創造問題,其以詩為引,將境界劃分為物境、情境和意境三個部分,即:“欲為山水詩,則張泉石云峰之境,極麗絕秀者,神之于心。”其釋義了由眼中之象到心中之境的轉化,也強調了物象構建是意境形成的基本單元。在藝術創作中,意境搭建尤為重要,尤其我國傳統藝術形式中,十分重視意境的烘托,暢神說更是將意境的地位拉至高點。筆者認為意境包含兩個方面,一即物,二即境。物既含客觀存在之物,又有想象之物。客觀之物即自然中實際存在之物,把握物象能夠得到諸多信息,如:玉器質清溫潤深受國人喜愛,君子比德如玉,將自身與物進行類比,這便將物提升到了相當的高度,同時對于玉的喜愛也延展到溫潤的瓷器,中華之瓷享譽海外。想象之物即為思想層面的內容,鄭板橋胸有成竹,下筆如有實參,藝術家在進行藝術創作時常將主觀能力進行提升,將物進行“抽象化”處理,既有仁者見仁的個性意趣,又充滿了提純物象抒發情感的共性。在對于境的理解中,筆者認為境既存在著諸多客觀方面的內容,又包含了主觀情感的內容。堆建“物”能夠生發相對應的意境,現實生活中,此類較常見。而主觀內容則更具個性,不同人物,不同時間,不同場景對于境的理解截然相反,這樣的主觀活動和觀者自身有著密切的聯系,正如劉禹錫所說:自古逢秋悲寂寥,我言秋日勝春朝。“境”的內容是包含主客兩方面的,“物”的內容同樣有著現實和想象之分。

在對于物象與意境的關系方面,筆者認為在創造“意境”的過程中,“物象”“意境”兩者不存在絕對的先后之分,這兩者是緊密關聯、和合共生的。“物象”并不單指客觀物體,“由物生情”存在著諸多主觀情緒的介入,所謂仁者見仁、智者見智,觀者對于物象的認知,直接決定了物象在觀者心中的“再成像”,進而物象到心象的轉化是極具主觀色彩的,以致于由物生情、以情觀物,這樣的活動并不存在絕對的先后,而是物鏡合一共存的。由“物”構“境”亦如此,物境中的客觀空間并不是純粹的物質空間,其中還包含了以具有象征意味“物象”構成的想象空間,此時的“物”本身即可視為“意象”,并且該“想象空間”更準確地貼近了“造境”之意,西漢名將霍去病去世后,漢武帝為其修冢,并囑意“為冢像祁連山”,這其中便取了具有象征意義的物象部分構成想象空間。君子比德如玉,質清、溫潤細膩的品格烙印在了國人心中,此時玉則更多地被賦予了“意”。因此筆者認為“意境”的方方面面皆是主客觀相互融合構建而成,在山西彩塑藝術中的“意境”構建則更加真切地將此觀點進行了全面表述。

山西地區彩塑因存留數量龐大、跨越時間久、風格鮮明各異、制作精妙絕倫而享譽海內外。根據山西省文物普查資料及《山西古代彩塑》中的統計,山西省現存歷代寺觀泥質彩塑有13000余尊,其中唐代彩塑82尊、五代彩塑11尊、宋遼金彩塑394尊、元代彩塑386尊、明代彩塑5978尊、清代彩塑約6200尊。在山西,寺觀彩塑與寺觀建筑依依相成,古建存留之處一般都有彩塑遺存,且保留有多個朝代塑像共存、續修的現象。在對于信仰的“具象化”過程中,意境本身就是一個極具浪漫色彩的內容,表達意境是寺觀廟宇建設的初衷,宗教信仰在此刻成為絕對的主導內容,所有的塑像、彩繪、建筑都應為其服務。尤其彩塑方面,如何將彩塑的形態與意境的搭建進行串聯,工匠們進行了諸多探索,山西彩塑雖由雁北至晉南形色各異,但綜合各地區彩塑風貌而看,其對于“意境”的探索卻有著千絲萬縷的聯系。

塑像摶神,妙手成境

山西彩塑對于神態刻畫十分重視,不管是大同華嚴寺的“露齒”菩薩像還是晉祠侍女像,再或如晉城玉皇廟、高平鐵佛寺等彩塑作品中都能鮮明反映出塑像摶神之用意。

尤其在晉祠彩塑作品中,作者抒發神思、以形寫神,通過提煉概括,讓主觀想象與客觀事物自由交流,使作品形神兼備。圣母殿彩塑的宋代侍女塑像雕塑于北宋元佑年間,嚴格講并不都是女性,42尊侍從像,其中有5尊是宦官,著男服的女官像4尊,其余33尊都是仕女,它們神態各異,表情生動,酷似真人,讓人驚嘆古代藝術家的高超雕塑技藝,是極其珍貴的歷史文物。其脫離了宗教,神話,偶像的范疇,反映出封建社會,宮廷生活和宮廷人物的精神面貌,根據姿勢、神態和手持的器物,大體可以看出它們當時的職位。侍從負責著準備梳妝、飲食、起居、歌舞等,并且因職位、年齡、性格和遭遇不同,表現出極不相同的思想感情,少者天真,長者老成,人物或喜悅或煩悶,或悲哀或憤怒或沉思,無不表現得淋漓盡致。各像大小與真人略同。造型典雅,體態豐盈俊俏,面貌清秀圓潤,顧盼傳情,異常生動。因此當人們置身殿中,似乎能看到它們輕巧的動作,聽到它們悄聲地言談。這些塑像并沒有借助夸張這一慣用的藝術手段來表現每一個人的性格特征,而是通過對人物內心世界的深刻理解,并用恰當的造型語言來塑造每個人的職別和性情。比如熟知稱為歌舞伎的侍女,其面帶微笑、俯首下視、烏發高髻,紅花飾于頭頂,手持繡巾、身體微側、身姿纖細,顯示出舞女輕柔活潑的情態,其動作變化微妙,顯得優美而溫靜,含蓄而大方,嬌而不羞,正是窈窕淑女。當然不同于故作羞態的大家閨秀,這樣的創作手法將表現對象從虛無縹緲的神轉向有血有肉的人,也緊緊圍繞著真實表現的要求,突破了歷代寺觀雕塑的概念化、程序化的形式。人物衣紋的表現靈活巧妙,不落俗套,運用深紋、淺紋、實紋、浮紋進行恰當配置,使雕塑栩栩如生。

通過寫神之妙用,能夠直觀感受到作者對于侍女形象的刻畫,不管是閱歷豐富的年長者還是年輕女子,都傾注心血刻畫其神態,塑像取材實際生活內容,力圖將戲劇化的場景進行再現,此刻工匠盡畢生所學將“物”表現極致,追求其“神”,創造其“境”。

在高平鐵佛寺諸天彩塑中,文部諸天刻畫時常用繪塑結合的手法,繪塑結合是彩塑造像中的常用手法,彩塑常以塑始繪終,但鐵佛寺彩塑造像異于他處,在“閻摩羅天”“大梵天王”“日宮天子”等像中不難看出,此處工匠已經將部分繪制的內容進行了前期的立體塑造表現,胡子處已經做了凸起和凹陷的形體處理,配合彩繪使得形體十分突出。這種細節層次上的塑繪結合手法與鐵佛寺整體層次豐富的面貌形成良好呼應。

塑像的制作,在山西各地區手藝相差極大,即便是同地區相近時期的彩塑制作風格也存在著極大差別。高平鐵佛寺距離澤州玉皇廟直線距離30公里,兩處制作時間相近,但風格迥異,各具特色,玉皇廟造像以長線入形,衣飾內容較鐵佛寺相對平整,面部刻畫寫實細膩,文武像皆具溫婉動人之感,配合星宿動物呼應,將場地、塑像、故事等諸多元素在殿廳內完整呈現,戲劇性十足。鐵佛寺諸天像則多由短線入形,形體刻畫層次鮮明,多裝飾多配飾,以形成強烈的視覺沖擊感。較之面部刻畫也能看出,鐵佛寺武部諸天面部刻畫“獰厲”,情緒飽滿。文部形象刻畫相對溫婉但配飾依舊層次良多。諸天造像豐滿高大,卻堆擠在狹小空間,入殿內觀像有著強大的視覺沖擊感和壓迫感。觀之玉皇廟有著趨善之感,塑像整體具有溫婉動人之美,而鐵佛寺的構建中,則更多地考慮嚴謹獰厲之處,使得寺觀整體呈避禍之狀,在氛圍烘托營造方面也是玉皇廟和鐵佛寺的根本區別所在。但是,盡管其彩塑塑造手法不一,形態各異,但其表達的核心思想卻多有相似之處,即皆為表現塑像之神,以成其境。作者刻畫塑像不再單純以形象內容為根本,而是將形象的“神”進行表達。重視“境”的呈現,寺觀彩塑內容以構境為核心目的,結合彩塑個性表現以達到出境入境的狀態。

尚境為先,“物”“境”一體

彩塑在工匠的特殊處理下具備了一定的堅固程度,但是其仍舊無法對抗風雨的侵蝕,現存彩塑一般置于固定場所,寺觀廟宇的保護使得彩塑能夠很好地留存,同時寺觀廟宇的建設也為彩塑意境的生成提供了有力保障。但單純將山西彩塑視為“物”是極其欠考慮的行為,彩塑的物質形態和其表征內容是緊密相連的。由晉北至晉南,無論佛教寶剎還是道家圣地,物質形態的存在皆以“境”為先,且不同物質形態拼湊構建的出發點亦為“造境”。建筑空間和彩塑造像和合為一,才構成了整體的意境。

在意境構建方面,塑像周身環境的考慮作為先導,以環境各異烘托多姿彩塑。此時彩塑將不再單純是一尊塑像,而更多的是其以泥土之身象征的所塑之像,正如觀音殿、老君殿雖形制建設各異,但其內部對于環境氛圍的搭建目的是一致的,皆以核心之“意”為先導,將“意”與“像”和合一體,構成場所式的環境空間,各殿內基本皆存留祭跪之處,身在其中俯身抬首而望,諸像身軀側轉、目光皆匯聚行跪之處,給人以視覺及精神上的震撼,泥質彩塑在環境的烘托下便逐步褪去“物”的成分,而漸成為“境”的一員,此時的塑像即褪去泥彩的物質屬性而逐步成了觀音堂內的“觀音”,老君殿中的“老君”。

山西彩塑作為寺觀環境構成的重要單元,其更多以“具象”形式存在,已知的彩塑對象皆為具體形象,即力士為力士,菩薩為菩薩,其遵循著造像的度量和儀軌,塑像所傳遞的信息在直觀視覺下便可獲取,此時觀其表象可發現此時“意境”形成確實有賴于物象的搭建——所見即所得。但是在彩塑制作過程中,工匠們卻巧妙地對塑像進行了些許變動,以將物象狀態拉滿。寺觀彩塑造像受到度量儀軌的約束,造像有著嚴格的尺度、細節等差別,如:天王像的規制是不可超越正殿主尊像的,此時為了烘托出天王威嚴的狀態,工匠則努力地將天王的上半身拉長,盤坐的下半身縮短,天王力士像的氣勢則由寬厚高大的視覺中迸發。至此,似乎存在些許疑慮,即諸如天王像的形變究竟是工匠為了“意境”而有意為之,還是工匠把握不住尺度造成的烏龍?當然答案是十分肯定的,山西彩塑造像中的所謂比例偏差主要由工匠主觀取意而得,在平遙雙林寺中我們可以看到像韋陀那樣比例精準形象刻畫準確的塑像,也能看到形制規范的主尊彩塑,在崇慶寺、華嚴寺、鐵佛寺等諸多寺觀廟宇中,我們皆能看到山西彩塑在形制規范上的精確,同時大量的壁畫遺存也佐證了工匠們對于形體的把握能力,在此基礎上的彩塑制作是不會出現如此明顯的“偏差”。唯一可釋義之處即為:在彩塑的制作過程中,在“境”的構建過程中,創作者們關注的內容更多的是如何烘托氣氛,如何把“意境”表現出來,為此便不惜打破造像的度量儀軌,以“尚境”為先。

同時,在單體塑像完成、整體環境框架成立的背景下,山西的工匠又關注到周邊細節的特殊處理,進而將空間層次進行了有序的整理,在山西地區寺觀彩塑作品中,我們經常看到“懸塑”的存在,如果說單體彩塑的擺放是象征神明之意,那懸塑的存在則是在給堂內神明做“注釋”,不論長治觀音堂、長子崇慶寺還是隰縣小西天,其懸塑部分皆巧妙地利用了墻體空白空間及浮雕敘事的特性進行塑造創作。人物不大,但是場面極雄,配合墻體彩繪內容,殿內視覺層次極其豐富鮮明,這樣的處理將氛圍營造推至高潮。

山西彩塑對于“意境”的表現體現在諸多方面。文中提及在整體氛圍的營造中,既包括與建筑構成之間的平衡關系又包含有對彩塑個體、群體戲劇性的表現。山西彩塑是整合“物與境”的存在,盡管觀者所獲得的視覺信息皆由物象而來,但其仍舊更多地順“境”而長,由境而建立對物象的認知,這樣的行為不單會因為觀者的主動介入而變化,也受到了彩塑創造者的引導,主動構建的“意境”將客觀物象的表象和內涵皆進行了升華,因此,我們能夠看到在晉東南地區民間信仰走進寺觀廟宇,看到諸多與人文生活息息相關的“神像”,諸如“咽喉神”塑像、“蠶神”塑像。山西彩塑藝術中對于意境的表現是全面的,這種全面不僅包含有多重制作技法,還包含有對于意境烘托的主觀化內容。如何呈現物象與表現意境是緊密相連,不可分割的。

(作者單位:太原理工大學藝術學院)