古爾班通古特沙漠生物土壤結皮下土壤有機碳垂直分布特征及影響因素

楊軍剛, 張玲衛, 郭 星, 陸永興, 郭 浩, 張元明, 周曉兵,*

1 中國科學院新疆生態與地理研究所,荒漠與綠洲生態國家重點實驗室/干旱區生態安全與可持續發展重點實驗室,烏魯木齊 830011 2 新疆農業大學,資源與環境學院,烏魯木齊 830052 3 新疆農業大學,生命科學學院,烏魯木齊 830052 4 中國科學院大學,北京 100049

土壤碳庫是陸地生態系統中最大、最活躍的碳庫,其碳儲量分別約是植被和大氣碳庫碳儲的3倍和2倍左右,因此土壤對緩解CO2等氣體增加具有巨大潛力[1—4]。據估計,全球土壤的最大固碳潛力約為每年0.45—0.9 Pg C[3,5]。土壤碳庫主要由有機碳庫和無機碳庫組成,其中有機碳庫相對較活躍,是土壤碳庫的主要來源[1]。土壤有機碳庫的微小變化可能極大地影響土壤碳庫,導致大氣CO2濃度的顯著變化,進而影響全球陸地生態系統的碳循環[6—7]。植物源碳是土壤有機碳(SOC)主要的來源,植物通過光合作用固定的同化碳以根系沉積物、凋落物等形式進入土壤中,不間斷的輸入植物源碳。SOC的積累受物種類型、植物生活史、微生物群落、土壤深度及土壤理化性質等因素的影響[3,8]。因此,準確的估計土壤有機碳庫動態及影響因素對于研究全球環境變化下陸地生態系統碳循環具有重要的作用。

全球旱區約占全球陸地總面積的45.4%[9],闡明旱區土壤有機碳的分布特征對評估旱區生態系統功能及穩定性具有重要的意義。生物土壤結皮是由苔蘚、地衣、藻類、藍細菌、細菌和真菌與土壤表面顆粒相互作用形成的特定表層土壤結構[10—11]。生物土壤結皮可在高溫干旱等極端環境快速繁衍,約占全球陸地面積的12%[12],主要分布于干旱區和半干旱區,覆蓋率約為30%[13]。生物土壤結皮在涵養水源、保持地表穩定、促進陸地生態系統碳氮循環、對種子庫的影響等方面已有大量的研究報道[14—17]。據統計,生物土壤結皮每年可以固定約3.9 Pg C[18]。因此,生物土壤結皮是SOC的重要來源,生物土壤結皮的覆蓋對于荒漠生態系統碳固存可能至關重要。

生物土壤結皮不同演替階段下SOC的垂直分布格局特征與差異,是研究不同生物土壤結皮類型碳儲量和動態亟需回答的問題。生物土壤結皮發育經歷不同的演替階段,從裸沙發育為藻類結皮,進一步演替發育成地衣結皮和蘚類結皮,光合固碳能力逐漸提高,養分不斷積累,從而增加SOC含量。荒漠生態系統已有的研究主要集中于土壤表層(0—20 cm)SOC分布特征,深層(20 cm以下)的SOC含量特征研究相對匱乏。研究不同生物土壤結皮覆蓋下SOC含量的垂直分布特征對深入了解荒漠生態系統碳儲及碳循環具有重要意義。因此,本文擬通過研究不同類型生物土壤結皮覆蓋下不同土層SOC的分布特征,并分析SOC的影響因素,為荒漠生態系統碳儲量的精確評估和碳循環的驅動機制研究提供數據支持。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

研究區位于古爾班通古特沙漠腹地(45°26′ N, 88°30′ E)。該沙漠是我國第二大沙漠,也是最大的固定和半固定沙漠。沙漠地區常年干旱少雨,年均溫6—10℃,極端高溫高于40℃,年潛在蒸發量超過2000 mm。該地區近一半的降水主要集中在4—7月份,年均降水為70—150 mm。冬季降雪約20 cm覆蓋在沙漠表層,持續時間為11月份到次年3月份[19]。春季積雪融化和氣溫回升可以為荒漠短命植物提供正常發育所需的水熱條件,同樣促進生物土壤結皮的生長和發育。古爾班通古特沙漠地表覆蓋有發育良好的不同生物土壤結皮類型,從沙丘的頂部到丘間坡底依次主要由藻類結皮、地衣結皮及蘚類結皮[20],齒肋赤蘚(Syntrichiacanivervis)是蘚類結皮主要的物種之一。

1.2 樣品采集

于2021年6月進行樣品采集,在采樣區選擇地勢平坦、生物土壤結皮分布相對均勻的區域設定3個30 m×30 m的大樣方,大樣方之間相距50 m。每個大樣方中隨機選取裸沙、藻類結皮和蘚類結皮覆蓋的3個1 m×1 m的小樣方,即為裸沙、藻類結皮和蘚類結皮各3個重復。對裸沙、藻類結皮和蘚類結皮挖取1 m土壤剖面進行土壤樣品采集,采樣時避免植物和結皮斑塊邊緣影響。采樣主要分地上結皮層和地下土壤層0—2 cm、2—5 cm、5—10 cm、10—20 cm、20—30 cm、30—50 cm、50—70 cm和70—100 cm 8個土層。使用容積為100 cm3的環刀采集各層土壤,帶回實驗室測定土壤容重。采集的結皮層和土壤樣品帶回實驗室進行實驗前預處理,用2 mm篩子進行篩選剔除石子、植物根系與凋落物的影響。將處理完的樣品置于通風遮陰處,進行自然風干后進行有機碳和相關土壤理化指標測定。

1.3 指標測定

土壤有機碳(SOC)含量測定采用鹽酸-干燒法測定(Analytik Jena: multi N/C 3100 TOC analyzer, 德國);土壤全氮(TN)和全磷(TP)含量測定采用高氯酸-硫酸消化法測定(SEAL Auto Analyzer 3, 德國);土壤容重采用環刀法測定;土壤pH和電導率(EC)分別采用水土比2.5∶1和5∶1浸提電位法測定;土壤粒徑以美國制土壤粒徑分級標準采用過篩法測定粗砂(0.5—2 mm)、中砂(0.25—0.5 mm)及細砂(0.05—0.25 mm)(表1)。

表1 不同生物土壤結皮覆蓋類型下不同土層土壤理化性質Table 1 Soil physicochemical properties of different soil depths under different Biological Soil Crust types

1.4 數據分析

使用單因素方差分析對SOC含量及理化指標進行分析,用雙因素方差分析對生物土壤結皮類型、土層深度及其交互作用進行分析,用Pearson法對不同生物土壤結皮覆蓋下SOC和土壤理化性質進行相關分析。使用R 4.2.2中ggpubr和car包完成上述分析。利用結構方程模型構建SOC含量與土壤理化特征的關系,解析直接和間接影響作用及路徑。使用lavaan包構建結構方程模型,多次篩選指標后,得到最優解釋模型。

2 結果與分析

2.1 不同生物土壤結皮覆蓋下SOC的垂直分布特征

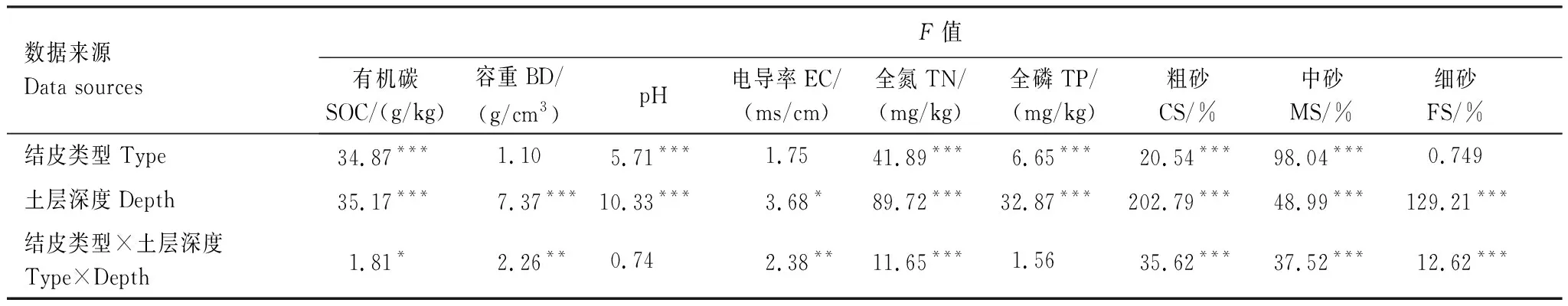

雙因素方差分析結果表明,結皮類型對SOC、pH、全氮、全磷和粗砂、中砂含量影響顯著,對土壤容重、電導率和細砂含量不存在顯著影響。土層深度可顯著影響SOC和土壤理化性質各指標。除pH和全磷外,結皮類型和土層深度的交互作用對SOC和所有理化性質指標影響顯著(表2)。

表2 結皮類型和土層深度對有機碳及土壤理化性質影響的雙因素方差分析(F值)Table 2 Two-way analysis of variance of soil crust type and soil depths on soil physicochemical properties (F value)

本研究結果表明,裸沙、藻類和蘚類三種類型中,SOC含量分別為位于1.21—1.92 g/kg、1.41—2.56 g/kg和1.61—2.70 g/kg之間,整體表現為蘚類結皮(M)>藻類結皮(A)> 裸沙(S)。研究區SOC含量隨著土層深度增加整體呈現下降的趨勢,0—2 cm土層SOC含量均為最高,70—100 cm土層最低,在10—30 cm有異常升高趨勢(圖1)。不同地被類型下SOC在垂直剖面5 cm以上土層差異顯著(P<0.05),5 cm以下土層SOC含量雖有變化,但整體沒有差異顯著,10—30 cm土層以下,各結皮類型下SOC的含量趨于穩定。土壤表層(0—20 cm)中裸沙各層SOC無顯著差異,藻類和蘚類覆蓋下SOC含量在0—5 cm和5—20 cm之間存在顯著差異(P<0.05)。

圖1 不同生物土壤結皮類型下土壤有機碳(SOC)垂直分布特征Fig.1 Vertical distribution characteristics of Soil Organic Carbon (SOC) under different types of Biological Soil Crusts (BSC)

圖2 不同生物土壤結皮覆蓋下SOC與理化因子的相關關系Fig.2 Correlation between SOC and Physicochemical Factors under BSC Covers圖中實心圈表示P<0.05,畫叉代表P>0.05;pH: 酸堿度 Potential of hydrogen; EC: 電導率 Electric conductivity; BD: 容重 Bulk density; TN: 全氮 Total nitrogen; TP: 全磷 Total phosphorus; CS: 粗砂 Coarse sand; MS: 中砂Medium sand; FS: 細砂 Fine sand

2.2 SOC與土壤理化因子的關系

通過相關分析發現,SOC和土壤理化性質在不同生物土壤結皮類型相關關系具有差異性。土壤不同砂粒粒徑與SOC含量存在顯著的相關性,表現為中砂與藻類和蘚類SOC呈顯著負相關,細砂與裸沙和藻類SOC呈正相關,與蘚類SOC含量為負相關。養分對土壤SOC均表現出促進作用,但是裸沙與全磷、蘚類與全氮皆不存在顯著正相關。其余指標間也存在上述現象,表明生物土壤結皮的存在可能改變了土壤理化因子與SOC含量的相關性。

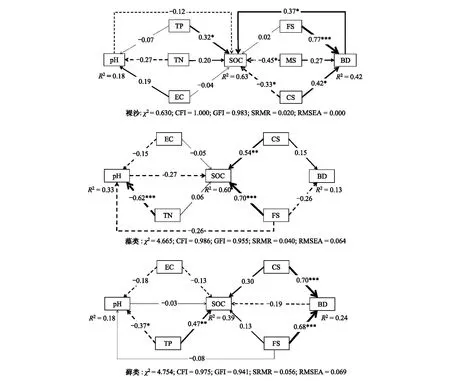

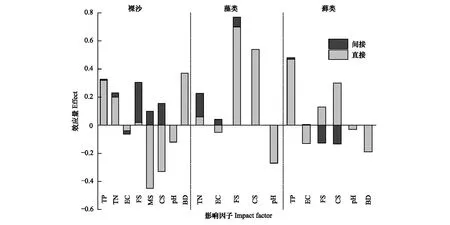

利用SEM法分析探究了土壤理化性質對不同生物土壤結皮類型SOC的影響,SEM模型表明,裸沙、藻類和蘚類結皮的測定變量分別解釋了63%、60%和39%的SOC含量變化(圖3)。土壤理化因子與SOC的直接、間接和總效應(直接效應和間接效應之和)如圖4所示。在裸沙模型中,SOC含量主要受容重影響最大(0.37),其次是細砂(-0.35)、全磷(0.33)等理化因子,三者對SOC總效應都為正效應。細砂通過顯著影響pH而間接影響裸沙SOC含量,pH和EC對SOC含量影響極弱(圖3、4)。藻類模型中,細砂和粗砂是SOC的主要影響因子。全氮通過間接影響pH而影響SOC含量,pH對SOC含量為負效應。因EC的直接效應與間接效應相互抵消(-0.009),導致對SOC含量不存在影響(圖3、4)。蘚類模型中,全磷是SOC含量的最大影響因子,pH、EC和容重對SOC含量具負效應(3、4)。

圖3 土壤理化性質對裸沙(χ2=1.705; SRMR=0.020; RMSEA=0.000)、藻類(χ2=4.665; SRMR=0.040; RMSEA=0.064)和蘚類覆蓋下SOC(χ2=4.754; SRMR=0.056; RMSEA=0.069)的結構方程模型(SEM)Fig.3 Structural Equation Models (SEM) depicting the influence of soil physicochemical properties on SOC under Bare Sand (χ2=1.705; SRMR=0.020; RMSEA=0.000), Cyanobacterial (χ2=4.665; SRMR=0.040; RMSEA=0.064), and Moss (χ2=4.754; SRMR=0.056; RMSEA=0.069) covers實線和虛線分別表示正相關和負相關

圖4 裸沙、藻類和蘚類模型中各影響因子的直接與間接效應Fig.4 Direct and indirect effects of various influencing factors in Bare Sand, Cyanobacterial, and Moss models

3 討論

3.1 不同生物土壤結皮覆蓋下土壤有機碳的垂直分布特征

本研究發現,生物土壤結皮區0—100 cm土壤有機碳含量隨土壤深度增加而呈現下降的趨勢。這種垂直變化的趨勢與許多其他研究結果一致。對準噶爾盆地南緣荒漠區0—200 cm土壤碳分布和新疆5種荒漠群落0—100 cm土壤有機碳的研究均得到一致的結果[21—22]。SOC形成主要是植物凋落物(主要來源)和土壤微生物殘體(次要來源)的貢獻[23—24]。植物一方面通過養分輸入(根際沉積、凋落物等)增加了土壤SOC含量,另一方面植被覆蓋抵御風蝕、淋溶等作用減少土壤表層養分流失,增加了SOC的積累。生物土壤結皮中的藻類和蘚類可以進行光合作用,增加植物碳輸入,促進土壤有機碳的積累。因而,生物土壤結皮對荒漠土壤有機碳的貢獻也至關重要。

不同生物土壤結皮類型也影響SOC含量的積累變化。本研究結果發現,由于生物土壤結皮類型的不同,同一土層SOC含量也存在差異,但顯著差異只存在于5 cm以上土層。同一土層不同類型下SOC含量表現為:蘚類>藻類>裸沙。一方面,蘚類和藻類可以進行光合作用吸收固定光合同化碳,同化碳會以根系分泌物和凋落物等方式輸入到土壤中,進而增加了土壤有機碳的來源,因此提高了土層中SOC的含量[25]。對毛烏素沙地生物土壤結皮SOC研究表明,蘚類結皮和下層土壤SOC含量是相應藻類和裸沙的5.5倍和2.1倍[26]。另一方面,生物土壤結皮的固氮作用為覆蓋下土壤微生物群落提供了充足氮源,提高了可利用氮含量及微生物的碳利用效率,增加微生物碳產出進而增加SOC含量[27—29]。本研究中,在10—30 cm處土壤SOC含量均存在升高的現象,可能是由于生物土壤結皮的存在改變了水分運動和養分轉移速率,從而造成了10—30 cm土層的富集現象。在古爾班通古特沙漠,大量草本植物發育,如短命植物在春季的蓋度可以達到40%甚至更高[30—31],其根系生物量在10—30 cm分配較高,可能造成此層SOC的大量分布[32]。也有研究發現,10—15 cm土層植物凋落物分解率較高,凋落物的高分解率可以增加微生物活性,進而影響SOC的積累[33—34]。上述的研究也為本研究發現的10—30 cm土層SOC含量升高現象提供證據支持,10—30 cm SOC含量增加可能是由于微生物活性增強,一方面加速了凋落物分解,另一方面提高了微生物產物的貢獻。

3.2 不同生物土壤結皮覆蓋下土壤有機碳垂直分布的影響因素

SOC主要受自然因素(土壤理化性質、降水和植被等)、人為干擾(放牧、耕作、圍封等)和氣候變化(溫室氣體濃度升高)等因素影響[2,35]。在小尺度上,土壤理化性質的關聯度更高。土壤粒徑會通過影響養分、水分的傳導和微生物活性的方面,進一步影響SOC的積累[36]。本研究同樣發現荒漠土壤的不同粒徑砂含量與SOC含量關系密切。細砂與藻類和裸沙SOC含量呈顯著正相關,與蘚類呈顯著負相關,粗砂與藻類和蘚類SOC含量呈正相關,但是只有和蘚類是顯著正相關。藻類和蘚類可通過分泌胞外多糖與土壤顆粒結合[14],固定沙面,提高土壤穩定性[37],從而增加粗砂含量。生物土壤結皮的覆蓋可穩固沙面,減少養分流失,進一步提高了SOC含量。氮和磷是土壤重要的營養元素,同時也是SOC重要的影響因子。本研究中,SOC含量與全氮、全磷其中之一或二者皆呈正相關,與pH和EC則呈負相關,表明高pH和EC可能抑制SOC的積累。養分元素在循環過程中存在耦合關系,單一元素的變化會導致其他元素的變化,即在不同的尺度維持生態化學計量關系的穩定[38]。氮沉降研究中發現,氮沉降的增加可以通過影響植物光合固碳、凋落物分解及微生物活性等方面影響SOC和全磷的含量。本研究與楊昊天等對騰格里沙漠荒漠草地SOC和土壤理化因子相關性研究結果基本相同,即SOC與全氮、全磷呈正相關,與pH表現負相關關系[36]。

SEM分析發現,土壤理化性質對不同生物土壤結皮類型覆蓋下SOC的作用路徑與影響強度存在差異性。容重和細砂是裸沙SOC含量的主要影響因子,細砂和全磷分別是藻類和蘚類覆蓋下SOC含量的主要影響因子,細砂主要是通過影響pH而影響SOC含量(圖3)。研究表明,高pH值的土壤SOC含量較低[39]。一方面是鹽堿抑制植物正常生長,植物源碳輸入相對減少,另一方面鹽堿會加強土壤有機質的解吸,形成更多可溶性有機碳隨水分運輸導致SOC損失[39—40]。土壤粒級占比的變化能夠改變土壤結構,進而對SOC的固存與周轉產生影響。pH對微生物的活性影響較大,細砂間接通過對pH影響進而影響了SOC含量。本研究中SEM模型對SOC影響因素的研究與相關性分析的結果基本相同。不同生物土壤結皮的覆蓋可能影響土壤理化因子及其與SOC含量的相關關系,進而改變了不同類型下SOC積累。

4 結論

古爾班通古特沙漠生物土壤結皮覆蓋顯著增加了SOC含量,其差異主要集中于表層0—5 cm土壤,間接影響5—100 cm SOC含量。同一土層土壤SOC含量隨生物土壤結皮發育積累增多,垂直方向SOC含量與土壤深度呈負相關的趨勢,在10—30 cm 有增加的趨勢,之后趨于平穩。不同生物土壤結皮覆蓋下土壤SOC含量與土壤理化性質的相關關系存在差異,受理化特性不同程度的調控作用。SEM模型發現,容重和細砂含量是裸沙SOC含量的主要影響因子,而藻類和蘚類覆蓋下SOC的主要因子分別是細砂和全磷。生物土壤結皮覆蓋有利于荒漠生態系統土壤碳的固存及碳循環,增加旱區土壤碳儲量,同時生物土壤結皮發育也可能改變SOC垂直分布格局。