佛教寫經群體及書風考釋

—— 以佛典漢譯為觀照視角①

楊林順(南京大學 哲學系,江蘇 南京 210023)

佛教寫經以佛典漢譯為濫觴。中國佛教由印度傳入,起初西僧東來弘法,弘法之本在于闡釋經義。《宋高僧傳》有云:“譯經是佛法之本,本立則道生。”[1]725因此,譯經是佛教能否植根于漢地的第一步,寫經伴隨著譯經而生,首要目的是記錄經文。之后,隨著來華僧人增多,佛教影響力擴大,佛典漢譯的數量驟增,寫經人員的數量、群體也愈發龐大,由此衍生出“寫經體”這一書法藝術風格。從初始寫經到“寫經體”的出現,必然涉及寫經人身份、信仰、譯經環境等諸多問題,考察佛典漢譯過程中關于寫經的流變狀況對于書法史的研究抑或是佛教史的研究都尤為必要。

一、初期寫經群體及寫經風格

佛教初期傳入,出現了第一批寫經人,這群人目前沒有發現在歷史上留名,但是可以根據佛法東傳的相關史料基本確定寫經人的身份以及寫經風格。《宋高僧傳》對來華前、中、后三個時期僧人的漢語能力作了概括:“初則,梵客華僧,聽言揣意;方圓共鑿,金石難和;椀配世間,擺名三昧;咫尺千里,覿面難通。次則,彼曉漢談,我知梵說,十得八九,時有差違,至若怒目看世尊彼岸度無極矣。后則猛、顯親往,奘、空兩通,器請師子之膏,鵝得水中之乳,內豎對文王之問,揚雄得絕代之文,印印皆同,聲聲不別,斯謂之大備矣。”[1]725可見,最先接觸到經文的西土僧人,顯然不具備漢語以及自書漢文的能力。同時,早期印度佛教,不喜書寫經文,習慣師徒口授相傳,《分別功德論》云:“外國法師徒相傳,以口授相付不聽載文。”[2]梁啟超在《佛學研究十八篇》中也說:“其所以無寫本之故,不能斷言,大抵(一)因古竹帛不便,傳寫綦難,故如我國漢代寫經,皆憑口說。(二)含有宗教神秘的觀念,認書寫為瀆經。”[3]187所以,早期寫經,并非對照梵文本譯寫漢文,而是西僧口述,先成經于梵文,然后寫經。這就要求僧人傳法之時必須有精通梵文的翻譯人員在側,以當時民間群體的文化水平來看,西僧很難在來華沿途找到精通梵文,同時還愿意成為助譯的人員。故而可以確定,僧侶最初佛典漢譯及寫經必然依賴于能夠靈活馭使梵文素養較高人員的社會階級,即統治者。西僧很早就明確統治者是宗教合法傳播以及推動佛教發展的關鍵人物,《續高僧傳》有云“志在弘法……遠游東夏”,[4]《高僧傳》亦云“不依國主,則法事難立”。[5]352因此,關于早期佛教東傳的典故基本與統治階級相關,諸如周昭王即位祥瑞、秦穆公獲石佛、外國沙門化始皇等,除卻信佛者自張其軍之外,確實佛教東傳與帝王不無關系。

佛法東傳的時間跨度在兩漢之際,從《三國志》“昔漢哀帝元壽元年(公元前2年),博士弟子景盧受大月氏王使伊存口受《浮屠經》”,[6]到《出三藏記集》“漢孝明帝夢見金人,詔遣使者張騫羽林中郎將秦景到西域。始于月支國遇沙門竺摩騰。譯寫此經還洛陽。藏在蘭臺石室第十四間中。其經今傳于世”。[7]5在這六十多年間,佛教寫經開始正式出現,首批寫經人的群體基本鎖定在有能力翻譯梵文的機構之中。《漢書·百官公卿表》曰:“典客,秦官,掌諸歸義蠻夷,有丞。景帝中六年(公元前144年)更名大行令,武帝太初元年(公元前104年)更名大鴻臚。屬官有行人、譯官、別火三令丞及郡邸長丞。武帝太初元年更名行人為大行令,初置別火。王莽改大鴻臚曰典樂。初,置郡國邸屬少府,中屬中尉,后屬大鴻臚。”[8]273按照《漢書》所言,西僧來華,最先做接待翻譯工作的應該是具體負責外交事務的機構即大鴻臚,其中就有翻譯人員,他們可能就是歷史上第一批寫經人。漢明帝求法中曾提到“譯寫此經還洛陽”,史學界目前對求法一事存疑,但是認為沙門竺摩騰來華是事實。蔣維喬《中國佛教史》說:“至《漢法本內傳》所載佛教東漸說,僅迦葉摩騰、竺法蘭二人來華事實足采。”[9]3王振復也說:“東漢有鴻臚寺這一建筑樣式,可能是中國佛寺之‘寺’這一稱謂的初始。相傳明帝求法使者蔡愔等歸漢時,有印度僧人迦葉摩騰(或稱‘攝摩騰’)等首度來華。鑒于鴻臚寺本有接應賓客之功用,迦葉摩騰等初次來華住于洛陽鴻臚寺,是可信的。”[10]因此,可以初步推測,鴻臚寺接待僧人,其屬官帶有翻譯職能,自然通曉梵文,同時承擔譯者和寫經的任務也是合理的。

除此之外,就是譯寫分開,寫者另有其人。《出三藏記集》云:“昔劉向校書,已見佛經。故知成帝之前法典久至矣。逮孝明感夢張騫遠使。西于月支寫經四十二章。韜藏蘭臺,帝王所印。”[7]5《中國佛教史》中又詳述了明帝求法:“史稱永平三年(60),明帝夜夢金人,身長丈六,頂有白光,飛行殿庭;詢群臣,傅毅始以天竺之佛對。帝遺中郎將蔡愔、秦景,博士王遵等十八人使天竺,寫浮屠遺范。乃與沙門迦葉摩騰、竺法蘭,東還洛陽……迦葉摩騰、竺法蘭來華后,所譯經典,載在經錄者,除《四十二章經》外,尚有《佛本行經》五卷、《十地斷結經》四卷、《二百六十戒合異》二卷、《法海藏經》一卷、《佛本生經》一卷。惟《四十二章經》尚存。”[9]1-2博士王遵等寫浮屠遺范,是寫經的直接證據,但由于《四十二章經》疑偽,其余經卷散佚,所以也不能完全肯定王遵等人寫經之實,但初期寫經人包含博士這類屬官是一定的。以上多則佛教東傳史料中,反復出現了兩類官職,即“博士”與“蘭臺”,如“博士弟子景盧”“博士王遵”以及“劉向校書”“韜藏蘭臺”等。《漢書》記載:“博士,秦官,掌通古今。”[8]272漢代博士與秦官都是博古通今之人,秦官又為大鴻臚前身,結合博士王遵等寫浮屠,博士參與佛典譯寫是必然的。《通典》云:“漢之蘭臺及后漢東觀,皆藏書之室,亦著述之所。多當時文學之士,使讎校于其中,故有校書之職,后于蘭臺置令史十八人,又選它官入東觀,皆令典校秘書,或撰述傳記。”[11]漢代蘭臺令史以及校書郎,主要負責典籍校對,撰述傳記,蘭臺令史所書具有權威版本意義,結合明帝譯經藏在蘭臺石室第十四間,也可推斷譯經、寫經有蘭臺令史的參與。同時,博士屬太常,蘭臺屬御史,二者皆有“史”的意義,“凡官之以史名者,既掌文書,復典秘籍,漸以聞見筆之于書”。[12]

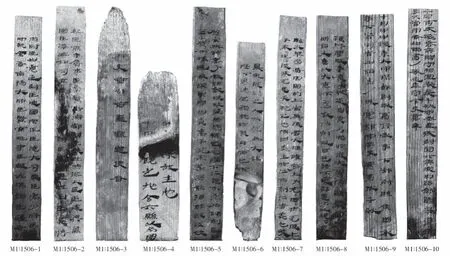

因此,可以斷定,初期佛教寫經依附于統治者,寫經人員應為具有梵文修養、掌通古今的朝廷譯官和博士,以及負責典校秘書的蘭臺令史、校書郎等官屬。劉成紀也說:“蘭臺令史對經典的書寫具有書法學方面的垂范作用……在東漢,蘭臺、東觀等不僅是權威性的學術機構,也是代表國家標準的書法家的麇集之地。”[13]這些人,不通佛學,沒有統一的寫經格式,只是因為精通梵文,或是長年負責書文典籍工作,能夠及時勝任譯經、寫經的工作。這批最早的寫經早已散佚,但依據這批寫經人身份可以推測,早期寫經書體應當為當時官方通用文字,大致風格近于海昏侯墓中所出土的《海昏侯國除詔書》 (圖1)與甘肅出土的《武威漢簡儀禮》(圖2)。《海昏侯國除詔書》記載的是漢宣帝神爵三年(公元前63年)海昏侯國除史事的詔書,是目前考古發現,與明帝求法寫經永平十年(67)時間最為接近的官方正文墨跡書跡。初期寫經所用的字體當與此類官方文書一致,尤其是在《海昏侯國除詔書》M1∶1506-3中出現了“御史苻尚苻璽罷歸使者”的內容,M1∶1799-1殘片中,出現了“博士臣吉臣望之臣昌臣”等博士奏議的文本,御史以及博士等類官員都是初期佛教傳入譯寫經文的主要承擔者,因此推斷早期寫經風格應當近于此類古隸。當然,二者相距時間有百年之多,隸書的演變也由先秦古隸向東漢隸書不斷演進。甘肅出土的《武威漢簡禮儀》成書于西漢晚期,大約在漢成帝(公元前51年—公元前7年)前后,考古學家陳邦懷則認為其中用字習慣更為接近王莽時期(6—23),這個時間則更加接近永平十年(67)。《武威漢簡禮儀》雖然不是官方正文,但也是對當時儒家經典的抄錄,所用字體也應當是當時的通用正體。所以,無論是《海昏侯國除詔書》的官方文書,抑或是《武威漢簡禮儀》的典籍抄錄文字,都是此類八分隸書,只是后者更加整飭嚴肅,在撇、捺畫收筆處有所收斂。早期寫經的時間與二者相距不遠,寫經的人物亦能找到比對,故而早期寫經的風格應當趨近于二者風格,考慮到隸書演進的時間與風格變化,寫經風格至多比二者更嚴謹一絲,不外如是。

圖1 《海昏侯國除詔書》十枚木牘

圖2 《武威漢簡儀禮》局部

二、中期大量寫經群體:譯場信眾與民間信仰

寫經的發展與佛典漢譯始終亦步亦趨。兩漢之際,佛教剛剛傳入,并未得到統治者的重視與宣揚,因此早期以記錄經典為主的寫經活動,不被歷史重視,基本無史可考,直到桓帝以后新的譯經活動的開展。蕭登福在《道家道教與中土佛教初期經義發展》曾言:“自明帝至桓帝,佛教只是依附在道教之下,僅在少數人之間流傳,并沒有明顯的經文譯本傳世……佛教東傳,有系統的譯經,大抵應從漢末桓帝時的安世高及靈帝時的支婁迦讖開始。”[14]

(一)初具統一風格的筆受寫經

安世高與支婁迦讖的譯場,對筆受有明確的資料記載,《宋高僧傳》云:“筆受者,必言通華、梵,學綜有空,相問委知,然后下筆。”[1]724梁啟超《佛學十八篇》講:“世高譯業在南,其筆受者為臨淮人嚴佛調;支讖譯業在北,其筆受者為洛陽人孟福、張蓮等。”[3]193《般舟三昧經記》亦云:“光和二年十月八日。天竺菩薩竺朔佛。于洛陽出。菩薩法護。時傳言者。月支菩薩支讖授與。河南洛陽孟福字符士。隨侍菩薩。張蓮字少安筆受。令后普著在。建安十三年。于佛寺中挍定悉具足。后有寫者。皆得南無佛。”[7]48由此可知,這一時期的筆受也就是寫經人,多為僧人的隨從居士,他們通曉梵語,學問修養較好,在譯本與寫經方面都是具有范本意義的人。《胡漢譯經文字音譯同異記》中又說:“若夫度字傳義則置言由筆……是以義之得失由乎譯人。辭之質文系于執筆。”[7]4可見,筆受不單是將僧人講經的內容記錄下來,還要考慮到梵文經義轉換為漢文時,經文的“文與質”偏重,《高僧傳》對安世高與支婁迦讖所譯經文分別作了評述:“曾其先后所出經、論,凡三十九部。義理明析,文字允正,辯而不華,質而不野,凡在讀者,皆亹亹而不勌焉。”[5]323“似讖所出,凡此諸經,皆審得本旨,了不加飾,可謂善宣法要弘道之士也。”[5]324這二人的筆受分別為南人與北人,前者質而不野重意譯,后者了不加飾重直譯,二人筆受喜用文辭尚分南北,書法風格也定有不同。佛經在校勘定本后,就會流通,諸多民間信徒以筆受本為抄寫母本,書法風格自然也會受到影響。王文顏《佛典漢譯之研究》中就講道:“在譯經事業尚未完全官化之前,一部經義自開譯到校勘定本為止,就算大功告成,譯場即可解座(解散譯場)。新譯經本則由乞求福業的信徒親自抄寫,或雇人抄寫以流通于世。”[15]173華人德先生在《論六朝寫經體》中同樣認為“僧尼經生和信眾在抄經時,須依照舊本體式抄寫,不羼入己意”,[16]這就是早期筆受寫經的范本意義以及初期佛教寫經書風各異的原因之一。筆受寫經之后,不可能只寫一本,定反復謄寫以作流通,尤其是同一譯場中的信眾,皆以筆受經文為傳抄范本,久而久之,就能形成固定范圍內的相似的寫經風格,可稱之為“寫經體”的前身。安世高與支婁迦讖翻譯的譯場較小,信徒與佛典數量較少,寫經傳抄的模式還未成型,因此并未出現大規模的“寫經體”。

(二)規模性流通的筆受傳經

佛教寫經與佛教譯經,可言之為一體兩面,欲促使寫經風格的大量出現,自然離不開打開中國大乘佛教局面的竺法護。《高僧傳》曰:“唯以弘通為業。終身寫譯,勞不告勌。經法所以廣流中華者。護之力也。”[5]326竺法護世居敦煌,往返于長安、敦煌等地譯經,畢生譯經共計一百五十余部,他是僧人寫經的第一人。《高僧傳》云:“還歸中夏,自敦煌至長安,沿路傳譯,寫為晉文。”[5]326早期佛教譯經都是西土僧人,他們只譯講,沒有寫經能力,竺法護通曉西域各國三十六種語言文字,因此在沿途沒有譯場和筆受時,就自寫晉文。除此之外,他在譯場依舊依靠大量筆受寫經傳經,同時也是這些筆受為“敦煌寫經”的大規模出現奠定了基礎。

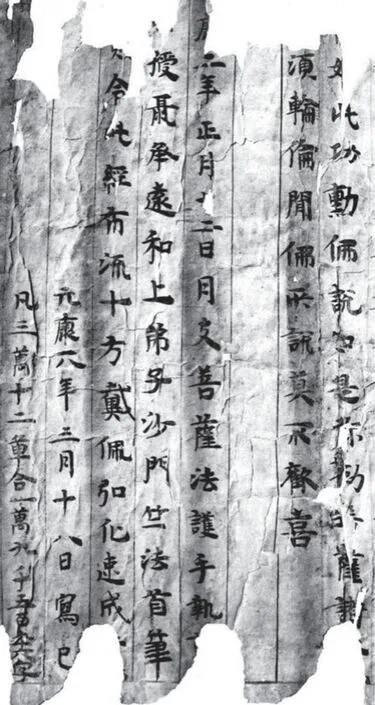

《諸佛要集經》是目前發現紀年最早的新疆吐魯番出土的漢文寫經殘卷,經尾跋語(圖3):□康二年正月廿二日,月支菩薩法護手執□。□□授聶承遠。和上弟子沙門竺法首筆。□□令此經布流十方,載佩弘化,速成□□。元康六年三月十八日寫已。凡三萬十二章合一萬九千五百九十六字。竺法首就是竺法護的筆受,除卻竺法首,“在法護的譯經工作中,有許多助手為他執筆、校對。其中著名的是聶承遠和他兒子道真,法護的弟子竺法乘、張玄伯、孫休達、陳士倫、孫伯虎、虞世雅等”。[17]299竺法首寫此經是在元康六年(296),但經跋語開頭就出現□康二年,“□”字被公認為“元”字,也就是元康二年(292)已有此經,陳國燦在《吐魯番出土的〈諸佛要集經〉殘卷與敦煌高僧竺法護的譯經考略》一文中也證實“《諸佛要集經》是元康二年(292)正月廿二日譯出的,只是未記譯地,想必也在晉京洛陽,筆受者是聶承遠,法首只是在‘元康六年三月十八日寫已’者”,[18]這就說明,目前發現的《諸佛要集經》并非最初寫本,而是在聶承遠寫經以后,為了經文流通,竺法首又傳抄的,此時已過四年,經文已經從洛陽初寫,傳到吐魯番,寫經的流通和規模已經初現。

圖3 《諸佛要集經》

首先竺法護本人非常注重經文流通,敦煌寫經的最早規模應該就是由他引發的,《阿維越遮致經記》載:“太康五年十月十四日。菩薩沙門法護。于敦煌從龜茲副使美子侯。得此梵書不退轉法輪經。口敷晉言。授沙門法乘使流布。一切咸悉聞知。”[7]50“乘后西到敦煌,立寺延學,忘身為道,誨而不勌。”[5]347竺法護授弟子竺法乘在敦煌傳經流布,法乘在敦煌立寺延學,傳法的同時,寫經規模與風格逐步建立起來。要知道,早期佛教譯經采用的是譯講同施的形式,因為佛法剛剛傳入,只是靠經文傳播,弘法范圍太小,因此在譯場,譯經與講解經義同時開展。故而,除卻譯經大師與助手,還有大量民眾信徒聽講。王文顏《佛典漢譯之研究》中說道:“一個名聞遐邇的大師譯經時,在其譯場中協助譯經和聽受宣法的徒眾,多者數千人,少者數百人。”[15]114呂瀓《中國佛學源流略講》描述了竺法護的宏大場面:“武帝末(274)他曾一度隱居山中,隨后在長安青門外立寺修行,聲名遠播,各地僧俗來從學的達千余人。他又去各地宏化,并隨處譯經。如太康五年(284)在敦煌譯《修行道地經》七卷,《阿惟越致遮經》三卷。”[17]297竺法護譯經場面極其宏大,他被人稱為“敦煌菩薩”,相信他在敦煌譯經的場面,亦不下于長安。在這種譯場,筆受寫經結束后,定然會被現場聽眾紛紛傳抄,這樣以筆受寫經為底本,一個譯場為規模的寫經風格就會出現。藤枝晃《漢字的文化史》中說:“在敦煌,有時為了某一目的而設置寫經所,在一段時間里抄寫大量經文。雖然存在書手本身所具有的個性化差異,但從整體上看,出自同一個寫經所的書體極為相似。”[19]早期雖然沒有官方寫經所,但是有大量譯場,同一個譯場中所寫的經文因為采用相同筆受的底本經文進行抄錄,因此也呈現出相似的風格,不同譯場的筆受本身存在差異,自然也形成不同規模的抄經風格。所以,“現存五世紀以前有紀年的敦煌吐魯番遺存的佛教寫經殘卷,寫經所采用的書體有正書、行書、草寫與隸書”,[20]其中原因,除卻當時處于書體演變交雜時期,很大程度可能是由于傳抄經文所出底本不同而造成的,同時成為民眾大量抄經現象與“寫經體”出現的前奏。

(三)出于信仰的民眾自發寫經

大量民眾寫經出現的另一層原因就是大乘佛教的弘揚流通,促使民眾因信仰而自發寫經。前文已述,印度早期傳法,以口傳心授為主。《大比丘三千威儀》云:“出家人所作業務。業務者,一者坐禪、二者誦經法、三者勸化眾事。若具足作三業者,是應出家人法。若不行者,徒生徒死,或有受苦之因。”[21]早期出家人業務中并未有抄寫經文,東晉法顯大師去天竺求經亦云:“顯本求戒律。而北天竺諸國皆師師口傳。無本可寫。”[7]21法顯是公元四百年前后到達天竺,此時佛法已傳入中國至少三百余年,天竺仍然無本可寫,可見抄寫經文得功德之說法應當是佛法傳入漢地,為了弘法而增加的。因此從安世高與支婁迦讖開始,諸多經文將寫經與功德聯系起來,以勸導信徒抄經。支婁迦讖所譯《道行般若經》云:“欲取佛者其功德悉自見,欲取佛者當學般若波羅蜜,當持當誦,正使不學不持不誦善男子、善女人,但書寫,持經卷,自歸作禮承事供養——名華、搗香、澤香、雜香、繒彩、華蓋、旗幡。”[22]竺法護譯《賢劫經》云:“宣示同學四輩一心奉行,福不可喻,慇懃書寫勿失一字。所以者何?去來今佛之所由生,宣示同學普流十方,一切蒙慈乃報佛恩。”[23]竺法護譯《正法華經》云:“若有書寫執持在手,則奉佛身、敬愛道法。敬書是經,書是經已欲解中義,于此壽終生忉利天。適生天上,八萬四千天人玉女,往就供養鼓琴歌頌,已作天子坐玉女中,而相娛樂。若族姓子,但書是經功德如是,何況誦說思惟中義!”[24]竺法護譯《佛說彌勒下生經》偈語:“若有書寫經,班宣于素上,其有供養經,皆來至我所。”[25]佛教講,一偈之功能破地獄,在經文中用偈語強調寫經的重要性,更能夠引發民眾對寫經信仰的重視。除卻經文中出現抄寫功德,譯場筆受寫經底本題記中也會言明“于佛寺中挍定悉具足。后有寫者。皆得南無佛”,“太康十年(289)十二月二日。月支菩薩法護。手執梵書口宣晉言。聶道真筆受。于洛陽城西白馬寺中始出。折顯元寫使功德流布。一切蒙福度脫”。[7]50寫經可積累功德,感召大量民眾開始因信仰而自發寫經,同時成為寫經活動中最無直接功利性的一種群體。

這一時期的寫經以譯場筆受和譯場信徒為主要承擔者,筆受者多為精通佛學的沙門隨侍,他們的寫經是信眾寫經的抄錄范本,并形成以譯場為主要規模傳播的寫經群體,各個譯場形成獨立規模的寫經風格。以《諸佛要集經》為例,是典型的西晉官方書體“晉書正寫”,[26]是公元3世紀以來佛教寫經所用的主要書體之一。[27]《敦煌遺書總目索引新編》所錄,寫本殘片遺存有:斯6728、斯2816、斯4541及敦研061,敦研061(圖4)就是那一時期出土的竺法護所譯的經文《正法華經》寫經,以及《吐魯番文書總目·歐美收藏卷》中的CH1788a《正法華經·藥王如來品》(圖5),這些均與《諸佛要集經》風格近似,字體處于楷隸之間,字形縱長,收筆處捺畫重寫,已經逐漸由隸書橫勢轉為楷書縱勢,是隸楷之變過程中的典型書寫,同時更加整飭,趨向制式化的寫經風格,這樣也恰恰證實了當時以譯場為主要規模的寫經風格的形成。竺法護既沿途傳譯,同時又輾轉多個譯場,遍及敦煌、長安、洛陽、酒泉、天水五地,波及范圍廣,以其譯場為輻射中心,用這種“晉書正寫”的寫經風格為后來“寫經體”的形成打開了新局面。華人德也說:“《諸佛要集經》和永嘉二年(308)《摩訶般若波羅蜜經守空第十七》都用這種書體書寫。這是在當時日常應用的正書體基礎上再加以改造并程式化的一種書體,其所追求的效果是要既工且速。由于西晉以前已譯經近千部,各經又廣泛傳抄,這些數量眾多的早期寫經對后世的寫經在體式上產生了深遠持久的影響,是六朝寫經體形成的基礎。”[16]

圖4 敦研061《正法華經》

圖5 CH1788a《正法華經·藥王如來品》

三、后期寫經體的形成:官業繕寫與欽定入藏

“護法弘道,莫先帝王”,[5]371早期寫經雖然也依托帝王,但是統治者并未成為佛教的忠實信徒與護道者,只是給予了弘法傳道的機會,由支持者成為實際參與者,從鳩摩羅什開始為一大變。鳩摩羅什在姚興弘治三年(401)入長安,此前長安已經在前秦苻堅道安法師的弘法下,成為傳法勝地,只是道安法師不懂梵文,重在義解,因此慧皎《高僧傳》將其列在義解部,而不在譯經部,故而真正在譯場上區別于前人的就是鳩摩羅什,區別之處就是“官業”的出現。當然,這都得力于當朝者姚興的鼎力支持。

(一)官方繕寫

《鳩摩羅什》曰:“九月,隆上表歸降,方得迎什入關,以其年十二月二十日至于長安。興待以國師之禮,甚見優寵。晤言相對,則淹留終日,研微造盡,則窮年忘勌。興少達崇三寶,銳志講集。什既至止,仍請入西明閣及逍遙園譯出眾經。什既率多諳誦,無不究盡,轉能漢言,音譯流便。既覽舊經,義多紕僻,皆由先度失旨,不與梵本相應。于是興使沙門僧?、僧遷、法欽、道流、道恒、道標、僧叡、僧肇等八百余人,諮受什旨,更令出《大品》。什持梵本,興執舊經,以相讎校,其新文異舊者,義皆圓通,眾心悏伏,莫不欣贊。”[5]332《出三藏記集》曰:“秦王躬攬舊經。驗其得失。諮其通途。坦其宗致。與諸宿舊義業沙門釋慧恭、僧?、僧遷、寶度、慧精、法欽、道流、僧叡、道恢、道?、道恒、道悰等五百余人。詳其義旨。審其文中。然后書之。以其年十二月十五日出盡。校正檢括。”[7]53

通過上文《鳩摩羅什》與《出三藏記集》中的記載,可以明確幾個促進寫經大發展的關鍵。第一,姚興十分崇佛,以國師之禮待鳩摩羅什,受統治者影響,“公卿以下莫不欽附。沙門自遠而至者。五千余人。起浮屠于永貴里。立般若臺于宮中”,[28]自下而上,由俗至僧,影響范圍極大,是寫經數量龐大的依靠。第二,姚興崇尚三寶,不是浮于表面,而是親自主持譯場,建立官業“西明閣及逍遙園”,此地成為后來“三論宗”祖庭。官業譯場,表明寫經已經不只是筆受寫經校對之后就可以傳抄,而是要受到官方監督,“校正檢括”,然后流通。此間就需要官方抄經手重新抄寫謄錄,官業是鳩摩羅什寫經時代與前代譯場最大的區別,寫經的官方標準風格開始萌芽。第三,姚興通曉佛法經文,能與鳩摩羅什“以相讎校”,并親自手書,特殊的寫經群體“帝王寫經”開始出現。姚興對中國佛教的影響是巨大的,是他使得關中由上到下佛學氣息彌漫,海內外名僧聞而聚集,佛教的興盛即意味著寫經的興盛。從寫經到“寫經體”的出現,必須具有幾個關鍵因素:要有足夠龐大的寫經群體、要有足夠多的經文典籍、要有足夠廣的佛教信仰傳播、要有基本程式化的寫經風格與形制等等。鳩摩羅什以前,佛經典籍的數量、佛教信仰、譯場化的寫經風格已經出現,但寫經群體還未完整,尚未出現足夠多的僧人寫經、傭書、官方寫經以及帝王寫經,程式化形制的寫經體更須依賴于官方寫經才能大規模出現,這一切在姚興崇佛的推動下得到了初步實現。此后寫經的發展,都是在這一時期的基礎上繼續擴大,尤其是官方寫經與寫經風格愈趨程式化。

從鳩摩羅什時期開始,動輒數千僧人來集,關內佛法興盛,僧人寺廟與日俱增,直到興和四年(542),時魏境有寺三萬所僧尼二百萬人,[29]僧人和寺廟的增多,僧人寫經的數量與需求量也變多,自然開始出現傭書,《魏書》卷五十五《劉芳傳》記載:“芳常為諸僧傭寫經論,筆跡稱善,卷直以一嫌。”[30]此時的書手抄經所用的母本,應當為官方寫本或是僧人寫本,用來確保抄經無誤,而僧人寫本的底本同樣源于官方。藤枝晃在《敦煌寫本概述》中說道:“有些寫本的題記卻表明,一卷佛經是同時制成的一套或幾套龐大佛經總集中的一部分。在這種情況下,為了制成幾千件卷軸,必須建立一個大規模的繕寫機構,不論敦煌還是在中原的京師,這種繕寫機構都確曾設立過。”[31]目前雖無歷史可查,姚秦時期具體官方寫經的機構名稱,但是有官方負責“校正檢括”是事實,全部經文流通依靠民眾和僧人是不現實的。姚秦歷時僅三十四年就滅國了,但他為后來寫經制度留下了參考,包括僧官制度的建立,興曰:“凡未學僧,未階苦忍,安得無過?過而不劾,過遂多矣,宜立僧主,以清大望。因下書曰:大法東遷,于今為盛,僧尼已多,應須綱領,宣授遠規,以濟頹緒。僧?法師學優早年,德芳暮齒,可為國內僧主。”[5]363后期敦煌寫經的官方經所多是由僧官主要負責的,而姚秦時期,主要國土就有隴西,鳩摩羅什亦在敦煌傳法。直到北魏,具體的、較為完備的官方寫經才被證實,敦煌出土的S.1427、S.1547、S.341、S.2067等寫卷題記,明確出現了“典經師”“校經道人(僧官)”,同時它們都呈現出標準的格式,包括寫經風格、寫經人姓名、身份、經卷名稱、寫經時間、地點、用紙情況、抄寫機構負責人、校者等內容。

(二)形制統一

從姚秦開始的官業,到北魏敦煌寫經所,官方寫經的發展模式日趨完善并基本沿用到隋唐,只是比隋以前更加規范。唐朝與此前寫經的模式相比,差別有二:其一,寫經底本基本統一用官方寫本,書寫風格、形制趨向統一。因為唐朝譯經事業完全官化以及《大藏經》的編修要求所有經文必須經過皇帝御覽,稱“繕寫進內”,然后編入《大藏經》,稱“欽定入藏”,之后才能“寫以流通”。《辯正論》云:“勘定既周繕寫云畢。所司詳讀乃奏聞。勅令所司各寫十部。散付諸寺,任共流通。”[32]“所司各寫十部,散付諸寺,任共流通”,說明流通本必須由官方書寫,官方書寫后下發寺院,寺院再與民眾流通“結緣”。此時官方下發的寫經已經不能滿足民眾與寺院的大量需求,遂民間抄經作坊興盛。寫經史上開始出現完全利益化、無信仰化、純商業化的寫經,統治者為了崇敬的佛經信仰,不得不提出約束,元宗甚至頒布《禁坊市鑄佛寫經詔》:“開鋪寫經,公然鑄佛。口食酒肉,手漫肢腥……自今己后,禁坊市等不得輒更鑄佛寫經為業。須瞻仰尊容者,任就寺拜禮。須經典讀誦者,勒放寺取讀。如經本少,僧為寫供。諸州寺觀并準此。”[33]其二,隋唐譯場,取消譯講同施機制,采用數名專家譯經,因此沒有了鳩摩羅什以前數千信徒聽講的場面,這批最早的寫經民眾“消失”,同時“消失”的還有筆受。以往作為譯場寫經第一人以及寫經的主要傳播人“筆受”,在唐以后不被記錄名冊,金邠文《譯場諸位》序言稱:“不煩翻譯之人,曷由而知,是以卷端必有列位,如譯語、筆受、潤色、檢校者,必詳書之,所以昭明其由來,斯不虛作,鄭重謹敬之意也。乃后來造經,但存譯者一人,而其余皆悉刪去,曷為哉?易為哉?飲水不知源,亦謬妄之一端也。”[15]123本文詳細考察寫經發展之流變情狀,亦在于飲水而知源。

四、結語

佛教寫經是依托于佛法東傳而產生的一種全社會文化活動。我們談到寫經人身份,雖然通常將“僧人、經生、居士、民眾”等群體囊括其內,但寫經與佛典漢譯一體兩面,從佛典漢譯角度對寫經活動一系列問題進行考察發現,早期佛教寫經群體單一,這種“全社會性”活動是佛教傳入數百年以后才出現的局面。早期寫經依托于統治者,寫經只是區別于口口相授,作為記錄翻譯經文的形式,寫經人員可能是朝廷負責翻譯的譯官以及具有梵文、文書修養的具有“史”的意義的職官。之后隨著西僧來華數量變多,佛經譯場的擴大,出現了具有傳播意義的寫經底本,即筆受寫經。這一時期的大量寫經和傳播依賴于譯場聽經的信眾和筆受,形成了以譯場為單位范圍內的寫經風格,同時有了正式的僧人寫經,這已經是佛教傳入二百年以后的事,而普遍意義上的僧人抄經則更晚。寫經真正產生質的改變是在姚秦時代,官業寫經的出現,打開了之后寫經的新局面,出現了兩個新的寫經群體:官方寫經與帝王寫經,是程式化、標準化寫經體誕生的前提。不同時期的寫經人物身份、風格各有不同,但書風大都與當時主流書風類似,寫經群體也隨著發展逐漸豐滿,直到唐代官方完全把控寫經、譯經事業,形成兩個極大的反差:一則是書體風格由魏晉南北朝的多樣化走向單一化;二則是寫經人的梵文、佛學修養逐漸下降,出現了完全無信仰、利益化的寫經。總之,從初期寫經到“寫經體”的誕生,以佛典漢譯的視角觀照,更能完整地看待寫經發展的流變過程,這正是本文研究的目的所在。

圖片來源:

圖1 張建文,曹驥.南昌海昏侯劉賀墓出土《海昏侯國除詔書》復原研究[J].江漢考古,2023(5):132-138.

圖4-5 崔中慧.初期佛教寫經反映的文化交流—以竺法護譯場為例[J].敦煌研究,2019(4):12-14.