晚清浙江私立法政學堂設立及探析

胡芷亦 /南京信息工程大學 龔金鐳 /浙江財經大學

1 晚清法政學堂設立之背景

1.1 內憂外患的晚清

1912年,紹興私立法政學堂更名為紹興私立龍山法政專門學校,遷入原龍山書院

晚清中國內憂外患,法政學堂的設立迫在眉睫。這一時期,中國面臨著前所未有的內外壓力:內憂主要來源于社會結構的深層次矛盾,以及日益激烈的民族矛盾和階級矛盾;外患則是指西方列強的侵略和掠奪,以及不平等條約帶來的經濟和政治壓力。在這種背景下,清政府不得不考慮通過改革來尋求國家的自救,而教育改革成為晚清政府試圖自強不息的重要手段。維新變法運動的提出者們認為,西方列強之所以強大,關鍵在于其教育的先進性和科技的發展。因此,清朝政府開始大力發展教育,尤其是高等教育,希望能夠通過培養大量的西式人才來挽救國家的危機,其中,法政人才的培養被視為最為緊迫的任務[1]。

在各種高等學堂的興辦過程中,法政學科逐漸得到重視。因為清政府意識到,要實現國家富強,不僅需要工業和科技等硬實力的提升,還需要建立一套完善的法律制度來規范社會秩序和促進公平正義。法政人才的缺乏成為制約這一進程的關鍵因素。修律大臣們在修訂律例的過程中深刻認識到,他們急需一批通曉西方法律的專家。因為清朝政府在面對西方列強的時候,往往因為對方的法律制度和條款不熟悉而處于不利地位。在議定條約、處理貿易爭端時,如果不能熟練運用法律武器,就會被迫接受不平等的條件,國家利益難以保障。

1.2 清政府的努力

清政府積極推動設立法政學堂,是晚清法政學堂興起的重要原因。光緒三十一年(1905),外務部右侍郎伍廷芳、刑部左侍郎沈家本上書奏請設立法律學堂,并擬定相應的章程,認為應當針對各國法律的得失比較研究,并結合本國法律制度沿革和風俗習慣,融會貫通,這樣才能富強人民,新政才能推行無阻,為此,他們“謹擬辦法三端”:一是定課程,根據大學堂章程設立法律學科,教授各項法律科目,一般大學堂正常學制為四年,法政科目應該加緊學習,改為三年畢業,另外成立“速成科”,專習法律、訴訟、裁判等,限一年半畢業;二是籌經費,用以購買日常教輔用品,但也要注意節省開支,各省根據自己情況酌定,另外戶部也要相應撥款;三是廣任用,對于畢業的學員,各省在考核后注重培養任用[2]。針對“速成科”,伍廷芳和沈家本等還專門上奏請求各省課吏館內專設仕學速成科:“擬請在各省已辦之課吏館內,添造講堂,專設仕學速成科。”[3]此前留學生出洋去歐美留學法政,不但路途遙遠,耗費巨大,不能大量的培養。但是日本有法政速成科,成效不錯,張之洞在《勸學篇》中提到:“中東情勢風俗相近,易仿行。”[4]所以應該效法日本,也在國內大力推行法政速成科,“學員就部屬考取,是照仕學館辦法,多加授課鐘點,縮減畢業年限,是照速成科辦法,畢業后應請簡派大臣會同學務大臣詳加考驗,列定等第,分別年限,比照仕學館獎勵章程酌量辦理。”[5]

另外,除了滿足各省對法政人才的需求,清廷興辦法政學科,也有利于解決貢生在廢除科舉之后的生計問題,“生員也是成為法律人崛起的一個基礎身分的起始點”[6]。當時各地生員苦于學無用武之地,而法律學科上手容易,而且隨著年齡的增長閱歷會慢慢豐富,“現在仕途各省均以擁擠為慮,而明習法政之選,實不多覯,亟應及早預備,以待任使。”[7]總之,一方面法政人才稀缺,各省急需補充,一方面也是為了更好地解決在廢除科舉之后的大批生員的生存之道,減少社會摩擦。

2 晚清浙江私立法政學堂設立之經過

2.1 晚清浙江法政學堂設立之肇始

興辦法政學堂本是利國利民之好事,但是在“癸卯學制”中,清政府卻不放權地方,特地在《學務綱要》中規定禁止私學堂專習法律,這讓原本就缺少法政人才的各省雪上加霜。于是,1910年,浙江巡撫增韞上書請求刪除此條,“由部通行各省準予私立法政學堂,一切教投設備及用人管理諸事仍歸提學司嚴行監督,畢業后一體給獎各等語。”[8]增韞指出,當時《學務綱要》在光緒二十九年(1903)修訂,這是在籌備立憲之前,新學剛開始興辦,人心不穩。所以其時尚在籌備立憲以前,新學初興,人心浮動,所以那時候設立禁止私學堂專習政治法律的條文,是有其用意的,但現如今成材入仕之人怎可不通曉法政,對此學部也表示應當予以準奏:

“……議復浙江巡撫增韞具奏變通部章準予私立學堂專習法政折內開,……嗣據該撫咨稱浙江之寧波法政學堂置東湖法政學堂,均系私立,而在省城之外。惟其設立在新章頒布以前,且曾咨部核準有案,可否準其仍舊設立等情。臣等查東湖法政學堂,設于紹興,其距浙江省垣僅一水之隔,交通便利,稽查甚易。寧波為通商口岸,……則通商國岸領用司法人材實與省城同關緊要,自應將私立法政學堂限于省會一節,酌量推廣。”[9]

浙江省設立的寧波法政學堂與東湖法政學堂,都是私立,也都在省會以外的地方,但這些學堂跟省會距離不遠,稽查也很便利。另外寧波作為通商口岸,也急需法政人才的供給。所以最后學部特意指出,“凡繁盛商埠及交通便利之地,經費充裕課程完備者,一律準于呈請設立法政學堂,以廣造就。”[10]

從奏章中可以看到,寧波法政學堂與東湖法政學堂的設立屬于先斬后奏的模式,“都是在宣統二年(1910)四月二十六日發布‘準予折’允許私立學堂專習法政之前,……雖然實際上亦有省級官方的允許和支持,但并未得到清廷最高官方權威的承認。”[11]浙江省開先河的私立法政學堂,應當是“浙江私立法政學校”,“才是合法的、名正言順的第一所”[12]。

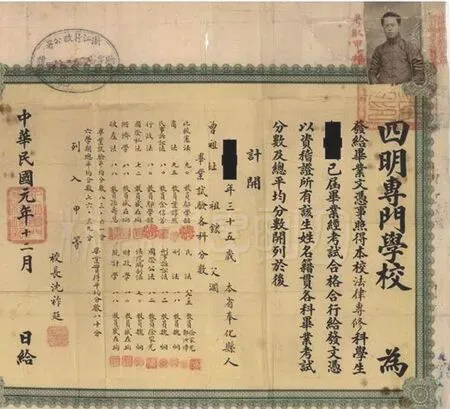

《清末寧波法政學堂畢業文憑樣張》(1906年)

2.2 獨特的“寧波模式”

“寧波模式”作為中國近代通商口岸的一個獨特現象,其形成和發展反映了中國在特定歷史時期對外開放政策與地方自治的結合。開埠之初,寧波并未如同上海、天津那樣設立租界,而是采取了一種比較特殊的管理方式。英國人挑選了寧波江北岸的一片空地進行開發,并很快成為外國商人集中居住的地方。隨著美國、法國等國的商人和傳教士的到來,這里逐漸發展成為一個國際化的商業區域,中外文化在這里交匯,相互影響。

至光緒三十二年(1906),寧波府發布招考信息,也開始招收學員。這種獨特的“寧波模式”,并沒有完全按照西方的模式去發展,而是試圖在傳統與現代之間尋找一種平衡。這種嘗試雖然在后來的歷史發展中并不常見,但它展現了一種折中的智慧和對自身文化保護的尊重。

浙江省對于法政人才的需求之急切,除了口岸開放較早,受西方工業化影響最早與最明顯以外,也是因為“寧波模式”保留了一定的自主權,在維護國家主權方面有其特殊的運作方式。地方清醒地認識到列強試圖以法律的名義侵奪權益,所以必須培養大量的真正懂得西方法律運作模式的法政人才,以國際法規則與列強周旋,從而維護國家主權。這就非常需要著眼世界新格局,樹立全新的世界觀,不斷汲取新鮮知識,在各個領域輸入了法律觀念,這樣才能更好地在合適的時機揭露列強如何侵犯中國主權的行徑,也能在領事裁判權和協定關稅權上抓住要害。

912年,經教育部核準,寧波私立法政學堂改為“公立四明法政專門學校”

總之浙江省走在設立私立法政學堂的前列,也逐漸為當地的讀書人打開了新的視野,為他們提供了比之前任更為廣闊的職業選擇空間。

3 晚清浙江私立法政學堂設立之社會根源

3.1 晚清浙江學者推崇實務之學養

晚清時期浙江省在設立私立法政學堂的前列,顯然有其深厚的社會原因和文化原因,“而浙省自晚清以來,學風鼎盛,法律人才輩出”[13]。浙江作為近代中國思想與革命最為活躍的地區之一,浙江籍學子的表現也非常突出[14],浙江籍學生在近代中國的歷史長河中猶如耀眼的星辰,以其卓越的表現在各個領域中留下了濃墨重彩的一筆,他們的出類拔萃不僅是個人才華的展示,更是浙江深厚文化傳統和歷史積淀的具體體現。在激蕩的近代史中,浙江學生不僅學業成就斐然,更有的人展現出了對清政府的強烈反抗意識,充分展示了浙江文化中崇尚剛正不阿、敢于直言的精神特質。在清末民初的波瀾壯闊的社會變革中,浙江區域培育出了一大批優秀的知識分子和革命家。他們中許多人在海內外接受了良好的教育,而后將西方的先進思想與中國的傳統文化結合,致力于國家的富強和民族的復興。

早在嘉慶和道光年間,浙江學者就以敏銳和開放的思維著稱,“拋棄了保守且脫離社會實際的古文經學和理學,選擇了今文經學以應世變。”[15]在鴉片戰爭之后,民族危機日趨嚴重,浙江學者發覺此前高談闊論的理學空洞無用且僵化疏漏,重拾事功之學的學術理念,試圖改變明清以來墨守之陳規舊俗,“將其轉化為聯結傳統學術和近代學術的橋梁。”[16]在道光、咸豐年間,樸學門人就以事功精神探尋變法之道,以求真務實的姿態尋找能同近代科學相結合的方式方法,這也是對乾嘉學派的繼承與升華,“要消除這個差距,就必須‘人人習算, 制器日精。’”[17]浙籍士紳有意識地推動了地域化的儒學傳統,在傳統中重構對儒學的全新解釋,并不斷地輔助實踐,以“經世致用”的實學為新的學術主流,西學東漸之文化風氣更是興起,實學與西學的關系更加密切,“在地方文教秩序的建設方面發揮了積極主動而非輔助的作用”[18]。如果想要富強圖存,必須認真學習西方技術,培養熟知西方知識的人才。

浙江學者的學養,引導了浙籍學子對于實務的接受,同時也能更快地適應法政之學。浙江的教育在清末走在前列,當時有著名的求是書院和養正書墅等,在全國都屬于比較早起的新式學校,地位突出,“在中國諸多留日省份中,浙江因處于經濟、文化發達地區,得風氣之先,無論是出國規模還是回國后的影響程度,都處在全國的前列。”[19]浙籍士紳已經意識到私學之重要性,“數量上看,官辦的遠不及私人興辦或集資興辦的多”[20],這也為日后的私學法政學堂的設立奠定理論基礎,浙江作為中國歷史上的文化重鎮,自古以來就有“文獻名邦”的美譽。

3.2 晚清浙江省獨特的區域經濟特色

另外,浙江省的區域經濟特色,也是促成私立法政學堂蓬勃發展的原因, “19世紀80年代中后期,……浙江各界實業救國的呼聲漸趨高漲,部分開明官僚、士紳和商人開始重視民族工業的建設和發展。”[21]晚清時期,隨著西方列強的船隊遠渡重洋,來到中國尋求貿易與利益,中國的沿海城市逐漸成為這股外來勢力的焦點。浙江省有寧波、杭州、溫州等多處通商口岸,地位較為特殊,“使原本封閉的城市經濟越來越多地卷入到世界經濟體系和市場體系之中。”[22]而像寧波作為古老的東方港口之一,亦步亦趨地被卷入了波濤洶涌的世界貿易體系之中。寧波在晚清時期被定位為“通商口岸”,介乎“條約口岸”與“自開商埠”之間,賦予了寧波一個獨特的角色和地位,張之洞曾上述稱道“寧波模式”:“寧波口岸并無租界名目,……其地方人民管轄之權,仍歸中國。其巡捕、緝匪、修路,一切俱由該地方出資募人辦理。中國官須力任諸事,必為妥辦,不準日本人自設巡捕,以免侵我轄地之權。”[23]在當時,所謂的“條約口岸”是指那些經由不平等條約強行開放的城市,如上海、廣州等,它們往往伴隨著外國勢力的強行介入和租界的劃設;而“自開商埠”則是中國自主開放的商貿港口,沒有外國的租界和過度干預。

寧波之所以能夠堅持不設租界,部分原因是它并沒有像其他一些口岸那樣直接暴露在列強的槍炮之下,也沒有成為外國勢力必爭之地。但更重要的,這背后體現的是晚清政府試圖在國家主權與開放貿易之間尋求一種微妙的平衡。浙江私立法政學堂成為中國私立法政教育的先聲,是此前傳統官方為主導的法政教育制度的改良,更是中國教育史上的一大轉折。這項教育的變革舉措,確立了更為科學的人才培養標準,是法政教育正式邁出了近代化的第一步。

結論

清朝疆域廣闊,各地風格不同,能在如此廣袤的疆域內保持政治與社會秩序的相對穩定,實屬不易。晚清面對千差萬別和紛繁雜亂對外局勢,中西文化碰撞下各方相互齟齬的現象比較常見。所以這個時期浙江私立法政學堂的設立,其出發點力圖挽救日益被損害之民族自信,根本上發展自身,當然也表現了這個時期作為一個特定區域積極吸收西方法制文明優秀成果的意識和胸懷。另外,浙江能率先作出表率,也體現了地方對實踐這一價值觀念的認可,這里面既有中國優秀傳統思想的痕跡,又充斥著對西方先進觀念學習的熱忱,同時并為此后革命的發展也奠定了基礎。