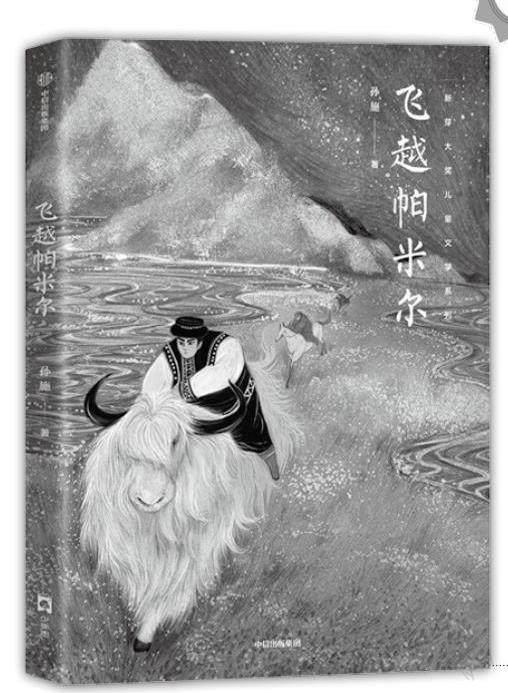

飛越帕米爾(節(jié)選)

孫施

這是一本什么樣的書(shū)?

這是一本兒童小說(shuō)。小說(shuō)講述的是帕米爾高原上塔吉克族少年夏提一家三代人守衛(wèi)邊境線(xiàn)的故事。在自然條件殘酷惡劣的帕米爾高原,夏提一家遵循著牧民傳統(tǒng)的生活方式。八歲這年,夏提的生活發(fā)生了巨大的變化,哥哥庫(kù)爾的出走和北京女孩詹佳的到來(lái),讓他開(kāi)始對(duì)外面的世界充滿(mǎn)好奇與向往。是遵循傳統(tǒng)堅(jiān)守草原,還是擁抱未知的新生活?是實(shí)現(xiàn)家人心愿做護(hù)邊員,還是追求自己的夢(mèng)想?一次次驚險(xiǎn)的遭遇,讓男孩實(shí)現(xiàn)了一次次蛻變。

太陽(yáng)剛剛升起,晨光照亮了草原上的露珠,讓它們都閃爍著金黃色的光。當(dāng)哈斯木村長(zhǎng)騎馬走進(jìn)我家院子時(shí),馬蹄踏在土地上,發(fā)出沉悶的聲響。他的馬被裝飾得五彩斑斕,頸上的銀鈴隨著馬步響起。

阿爸聽(tīng)到了這個(gè)熟悉的聲音,知道是哈斯木村長(zhǎng)來(lái)了。他趕緊站起身來(lái),穿上塔吉克族特有的長(zhǎng)袍,戴上帽子,沖到門(mén)外迎接。

兩人像親兄弟一樣打招呼、擁抱。哈斯木村長(zhǎng)從馬背上取下一塊精美的手織毯子,這是塔吉克族的傳統(tǒng)見(jiàn)面禮。阿爸高興地接過(guò)去,為哈斯木村長(zhǎng)取下馬鞍,邀請(qǐng)他進(jìn)屋。

哈斯木村長(zhǎng)進(jìn)屋后,阿媽便為他準(zhǔn)備了一個(gè)新的奶茶碗,碗里的奶茶泛著金黃色的光,熱氣升騰,彌漫著一股濃郁的奶香。哈斯木村長(zhǎng)小心地捧起碗,細(xì)細(xì)品嘗。

阿媽端上幾塊剛剛烤好的馕。剛烤好的馕外焦里嫩,香味撲鼻。阿爸遞給哈斯木村長(zhǎng)一塊,而哈斯村長(zhǎng)也沒(méi)客氣,撕下一塊,泡在奶茶里吃起來(lái)。

哈斯木村長(zhǎng)說(shuō):“你上次跟我說(shuō)草場(chǎng)的草不夠吃了,正發(fā)愁牛羊太多呢,現(xiàn)在解決的辦法有了。”

阿爸黑紅的臉膛因?yàn)槁?tīng)了哈斯木村長(zhǎng)的話(huà),激動(dòng)得更加紅了,他向前探著身子問(wèn)道:“什么辦法?”

“退牧還草,發(fā)展新農(nóng)業(yè),種沙棘。”

阿爸臉上的笑容僵住了,喃喃道:“那牛羊怎么辦?沒(méi)有牛羊的牧民還是牧民嗎?”

“那就不做牧民了,賺錢(qián)的路子多著呢,咱們可以把牛羊養(yǎng)在圈里,還有養(yǎng)殖場(chǎng)里,給它們喂飼料。”

阿爸聽(tīng)了,不再說(shuō)話(huà)。屋內(nèi)的氣氛逐漸變得沉悶,只聽(tīng)得到爐火的輕微噼啪聲和外面羊群的叫聲。

哈斯木村長(zhǎng)臨走前,將一個(gè)小袋子交給了我,說(shuō)是庫(kù)爾哥哥托人捎來(lái)的,里面是一個(gè)錄音機(jī)。庫(kù)爾哥哥讓我和阿吉哥哥用錄音機(jī)錄下我們唱的歌,縣里的一個(gè)藝術(shù)團(tuán)要選小演員,庫(kù)爾哥哥想讓我們參加。

我顧不得吃飯,騎著小白馬,帶著加瑪,就去找阿吉哥哥。我們帶著錄音機(jī)去了邊防站,那里的人懂得多,可以告訴我們錄音機(jī)該怎么用。果然,他們都認(rèn)識(shí)錄音機(jī),說(shuō)只要裝上磁帶,按下按鍵,就可以錄下說(shuō)話(huà)的聲音。我和阿吉哥哥如獲至寶,興沖沖地開(kāi)始唱起來(lái)。不知為什么,明明平時(shí)唱得很好,對(duì)著那個(gè)巴掌大的錄音機(jī),我的嗓子就一陣陣發(fā)緊,唱出的聲音又怪又難聽(tīng)。

我和阿吉哥哥開(kāi)始沒(méi)日沒(méi)夜地唱,幾天工夫,就把庫(kù)爾哥哥捎來(lái)的電池都用光了。我只好眼巴巴地等著艾塞提,讓他下次多帶點(diǎn)電池來(lái)。

見(jiàn)我在家無(wú)聊,奶奶決定帶我一起去巡邊,她說(shuō)我已經(jīng)八歲了,該鍛煉鍛煉,成為小男子漢了。

阿媽為我找出羊皮大衣、翻毛皮帽,還有長(zhǎng)筒皮靴——那是用羊皮制成鞋幫、牦牛皮做鞋底的。穿上皮靴,過(guò)冰川、攀雪嶺,行走會(huì)更加自如。

我和奶奶共騎一匹馬,我坐在奶奶的前面以她為靠背。不管帕米爾的風(fēng)從哪個(gè)方向吹來(lái),我身后都是暖暖的;就算走再險(xiǎn)峻的山路,我也不怕。

我和奶奶騎馬走了一個(gè)多小時(shí)后,奶奶將馬兒留在一片開(kāi)闊的地方吃草,我們開(kāi)始步行。

我問(wèn)奶奶:“這里就是邊境嗎?”

“還遠(yuǎn)著呢,奶奶帶你走的是最好走的路。”

我奇怪地看著奶奶,這算是最好走的路嗎?就算穿了長(zhǎng)筒靴,可我走起路來(lái),腳底還是打滑。不過(guò)奶奶的腳像是長(zhǎng)在了路上,走得穩(wěn)穩(wěn)的。

冰雪覆蓋的群山中,高高的山峰仿佛穿越了時(shí)空,直插藍(lán)天。一道道深黑的溝壑與冰雪相互交織,猶如大地的皺紋,見(jiàn)證了歷史的變遷。陽(yáng)光從云層間透射下來(lái),整個(gè)世界都像是融在了一片金色之中。而那流動(dòng)的云朵的陰影,時(shí)而掠過(guò)山巔,仿佛是大地輕輕地眨了眨眼。

風(fēng)每一次吹過(guò),都帶走身體里的一部分熱量,與此同時(shí),也帶來(lái)了自然的聲音:雪崩后的轟鳴,冰川的滑動(dòng),風(fēng)吹過(guò)松樹(shù)的沙沙聲……

奶奶那飽經(jīng)風(fēng)霜的臉上布滿(mǎn)深深的皺紋,她的眼睛里透出一種堅(jiān)韌,那是歲月賦予的智慧。她不時(shí)觀察前方的路況,然后轉(zhuǎn)頭提醒我“小心那塊松動(dòng)的石頭”或者“走右邊,那里的雪更穩(wěn)固”。

高原空氣稀薄,剛開(kāi)始我沒(méi)什么異常,但隨著攀登的高度增加,呼吸變得困難。胸口的憋悶感讓我不由放慢了腳步,心在怦怦跳響。

陽(yáng)光強(qiáng)烈到能照穿閉上的眼瞼,我只能低著頭,盯著路面。奶奶踩在厚厚的雪地上留下的深深的腳印,是我前進(jìn)的方向。

“夏提,你看,”奶奶停下腳步,指著地上一株植物,臉上露出一絲溫柔的笑意,“雪蓮花,帕米爾的大地上的珍寶。”

我蹲下打量,那葉片如同精致的雕塑,層層疊疊。我伸出食指,觸摸那葉片,感受它冰冷光滑的質(zhì)地。

奶奶輕輕地嘆了口氣,說(shuō):“現(xiàn)在雪蓮花越來(lái)越少,一些人為了眼前利益,將雪蓮花大肆采摘賣(mài)掉。咱們帕米爾的這些天然珍寶,越來(lái)越少了。”

我好奇地問(wèn):“奶奶,帕米爾的珍寶除了雪蓮還有什么呢?”

奶奶笑了笑,找了塊稍微干凈的巖石坐下,我也迅速地坐到她的旁邊。她一邊拍拍我的頭,一邊說(shuō):“帕米爾的珍寶特別多。除了雪蓮,還有紅景天、黑枸杞,還有那布孜藍(lán)其,當(dāng)然還有新疆特有的紫草。這些植物都是大自然贈(zèng)予帕米爾的禮物,是大地的恩賜。”

我的眼睛睜得大大的:“真的有這么多嗎?但是,奶奶,如果這些珍寶都被人帶走了,帕米爾怎么辦?”

奶奶的臉上露出一絲憂(yōu)慮:“夏提,帕米爾一定會(huì)很傷心。如果失去了這些珍寶,我們牧民的生活也會(huì)受到影響。希望那一天永遠(yuǎn)不要到來(lái)。”

一路上,奶奶一邊走,一邊指著各種新奇的事物給我看,除了植物,還有動(dòng)物。奶奶說(shuō)野牦牛昆侖是這一帶的首領(lǐng),所有的動(dòng)物都懼怕它。野牦牛昆侖是通人性的動(dòng)物,它很善良,也分得清誰(shuí)的心是純凈的,誰(shuí)的心是黑的。

我問(wèn)奶奶:“是誰(shuí)給它起名叫昆侖的?”

奶奶說(shuō):“是我,我第一次見(jiàn)到它是在慕士塔格峰,那兒屬于昆侖山脈。它的背脊形狀就像山一樣強(qiáng)壯有力,我就給它起名昆侖。”

奶奶說(shuō)野牦牛昆侖是她的好朋友,每次她巡邊時(shí),昆侖都會(huì)默默陪伴著她,不讓狼靠近。

(選自《飛越帕米爾》,中信出版集團(tuán)2023年版,略有改動(dòng))

小獼猴學(xué)習(xí)畫(huà)刊·下半月2024年3期

小獼猴學(xué)習(xí)畫(huà)刊·下半月2024年3期

- 小獼猴學(xué)習(xí)畫(huà)刊·下半月的其它文章

- 堅(jiān)韌不拔的仙人掌

- 參考答案

- 大魚(yú)海棠

- 世界上牙齒最多的動(dòng)物竟是它

- 能一拳打爆玻璃的雀尾螳螂蝦

- 古詩(shī)詞背后的“冷知識(shí)”