1906—1908 年法國探險家多倫在中國西部的科學考察*

□ 丁斯甘

20 世紀初法蘭西遠東學院(Ecole Fran?aise d’Eхtrême-Orient)在河內成立,法國學者和探險家開始深入中國西部地區進行科考,他們的路線各有不同,獲得了大量考察資料。法國探險家多倫(Henri d’Ollone, 1868—1945)①Henri d’Ollone 在國內已有不少譯法,文章選擇了耿昇先生的譯法,可參閱耿昇:《中法文化交流史》,昆明:云南人民出版社,2013 年,第552 頁。自云南進入中國,對中國西部地區開展了歷時三年的詳細考察,行程長達上萬公里,勘察、測量了云南省、大涼山地區、甘肅省等地區,獲得了大量的地理測量數據、人類學資料以及碑銘拓片,被考狄(Henri Cordier,1849—1925)稱為“第一位穿越大涼山地區的法國探險家”②Henri Cordier, “Lolos 羅羅:état actuel de la question,” T’oung Pao Séries II 8.5 (1907): 597-686, https://www.jstor.org/stable/4525960,最后訪問日期:2020 年10 月25 日。。他的探險報告發表在法國漢學期刊《通報》(T’oung Pao)上,并由矢島文夫譯為日文。目前,學界對西方探險家的中國考察已有很多研究成果,但對于多倫的考察論述較少,本文使用法國漢學期刊《通報》相關法文文獻,闡述多倫及其探險隊的科學考察活動。

一、《通報》對多倫探險活動的報道

法國探險家多倫于1897 年開始第一次探險考察活動,他深入非洲多地測量科特迪瓦的卡瓦利河(Cavally),用以劃定利比里亞和科特迪瓦的邊界。1903 年,多倫成為法國地理學會(la Société de le Géographie)成員并借調至法國公共教育部(le Ministère de l’Instruction publique)工作。1904年,多倫受法國工業部委任首次考察中國,1906年專著《革新與戰斗的中國》(La Chine novatrice et guerrière)出版,內容涉及中國歷史、19 世紀末中國現代化改革、社會形態、政治制度、宗教信仰等多個領域。1906—1908 年,多倫再次前往中國進行深入考察,行程長達上萬公里,此次考察活動為法國學術界提供了大量科學信息,多倫發表了多篇考察報告及專著。

1906 年8 月,探險家多倫開始對中國的民族地區進行田野考察,主要目的是收集云南至四川的大涼山地區和四川至甘肅的涉藏州縣的地理數據,沿途開展中國西部地區少數民族的人類學調查。多倫的考察隊成員③探險隊三名成員姓名及生卒年無法確定,中文譯名采用了楊梅的譯法,可參閱楊梅:《近代云南西文文獻》,昆明:云南大學出版社,2017 年,第52 頁。及其任務如下:弗勒萊爾(De Fleurelle)負責測繪和拍攝;畢業于法國東方語言學校(l’école des Langues orientales)的勒帕熱(Gaston Lepage)負責翻譯;波依烏(De Boyve)負責探險隊后勤及資料整理工作。法蘭西金石與美文學院(l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres)、法國亞洲委員會(le Comité de l’Asie fran?aise)、法國地理學會共同組織并贊助了此次探險活動①Maurice Zimmermann, “La mission d’Ollone en Chine occidental,” Annales de géographie 16.86 (1907): 191, https://www.jstor.org/stable/23439873,最后訪問日期:2020 年10 月25 日。,多倫及探險隊成員以官方考察身份進入中國開展科考活動。

1889 年,由荷蘭布里爾出版社(Brill)出資,法國漢學專家考狄與荷蘭漢學專家施古德(Gustave Schlegel,1840—1903)共同創立了旨在研究遠東地區的期刊《通報》。1890 年4 月,《通報》第一卷發行,期刊全名為《通報,東亞(中國、日本、朝鮮、印度支那、中亞和馬來西亞)歷史、語言、地理和民族學研究檔案》(T’oung Pao ou Archives pour servir à l’étude de l’histoire,des langues,la géographie et l’ethnographie de l’Asie Orientale ? Chine,Japon,Corée,Indo-Chine,Asie Centrale et Malaisie ?)。第一卷主編聲明就明確了《通報》的定位:“為了填補遠東民族研究的空白”②“Avertissement des Directeurs,” T’oung Pao 1.1 (1890): I-IV, https://www.jstor.org/stable/4524798,最后訪問日期:2020 年10 月25 日。,尤其強調了中亞研究的重要性。《通報》成為當時歐洲唯一一份專門研究遠東的學術期刊,且一直由法國法蘭西學院的漢學教授和荷蘭萊頓大學的漢學教授聯袂擔任主編。1903 年施古德去世后,法國漢學家沙畹(édouard Chavannes,1865—1918)受考狄邀請,于1904 年開始與考狄共同承擔主編工作。在沙畹的領導下,《通報》的研究范圍逐漸縮小,最終確立了以中國研究為中心的刊物定位。在此之后,法國一系列著名漢學家都擔任過《通報》主編,例如伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)、戴密微(Paul Demiéville,1894—1979)、謝 和 耐(Jacques Gernet,1921—2018)等。

《通報》的欄目可以分為專題類、互動類和資訊類。專題類欄目主要刊發專題文章,包括專業性質的漢學論文、經典釋讀、混合性質的探險家游記、田野調查等文章、零散性質的書目、書評、訃告等,包括“學術論文”(Articles de fond)、“雜識”(Mélanges)、“評論簡報”(Bulletin Bibliogra Phique)、“ 書 目”(Bibliographie) 和“訃告”(Nécrologie)。互動類欄目主要為讀者與編輯、作家與編輯、作家與作家之間提供一個溝通的平臺,凸顯期刊“交流”的特色,包括“按語與征詢”(Notes and Queries)和“通信”(Correspondance)。資訊類欄目為讀者及時準確地提供國際時事動態,這類欄目的信息碎片化,有針對性的漢學人物研究、探險家研究或漢學事件研究都可以從中找到具體史實信息,該類型欄目主要分為“紀事”(Chronique)和“雜錄”(Variétés)。“紀事”欄目一般按字母順序簡要報道世界各地與中國相關的新聞,施古德和考狄擔任主編時期“紀事”欄目是固定欄目,長度多在20 頁以上,內容廣泛,包括最新的考古活動、學術會議進程、政治合約的簽訂、漢學機構的成立、中國地區新修鐵路路線等。伯希和擔任主編后于1931 年(28 卷)取消了該欄目。

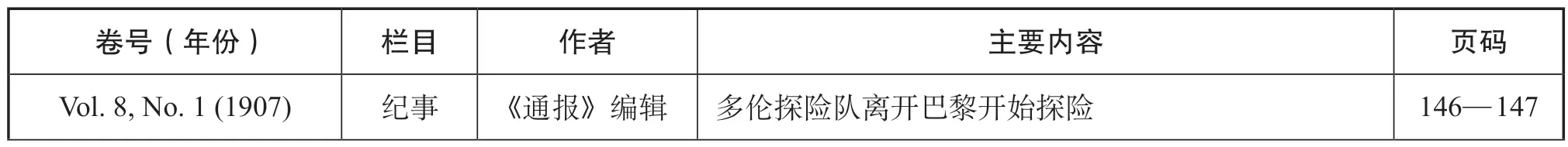

《通報》1907 年至1910 年共發行4 卷,每卷各5 期,總計20 期。表1 表明共有9 期刊載了10 篇多倫探險隊相關文章:專題類欄目“雜識”刊載多倫撰寫的探險報告,資訊類欄目“紀事”和“通信”刊載多倫寫給法國地理協會主席的信件、多倫探險活動的追蹤報道。本文利用上述材料,試圖梳理出多倫探險隊在中國考察的具體路線和時間。

表1 《通報》所刊載的相關多倫探險隊的追蹤報道和信件

綜合以上材料并結合《地理年鑒》(Annales de géographie)和《金石與美文學院院刊》(Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres)對多倫探險隊的追蹤報道,可以完整梳理出多倫探險隊在中國羅羅居住地區、四川和甘肅的涉藏州縣、中國北部地區探險的具體內容。

二、多倫對羅羅① 羅羅屬于中華民族的苗蠻系,是西南民族的重要部族。該部族分布地帶頗廣,多居住在滇川黔三省高山地區,以牧獵和耕種為生,擁有獨特的文字系統,《云南通志》《南詔野史》等史籍均有記載。據楊志成的統計,中外文獻中“羅羅”一詞有93 個別稱。可參考楊志成:《羅羅說略》,見馬長壽、楊成志、吳澤霖等著《二十世紀漢族學者彝學研究文選》,貴陽:貴州大學出版社,2011 年,第54—70 頁。居住地區的考察

1906 年12 月7 日,法國地理學會正式宣布委派多倫執行中國西部地區的考察活動②“Chronique: France,” T’oung Pao Séries II 8.1 (1907): 146-147, https://www.jstor.org/stable/4525931,最后訪問日期:2020年10 月30 日。,由法國亞洲委員會和地理協會贊助此次探險活動。③Zimmermann, op.cit., p.191.1906年12 月21 日,探險隊離開巴黎去往馬賽,同月23日離開馬賽正式開啟了探險旅程④“Chronique: Chine,” T’oung Pao Séries II 8.2 (1907): 299, https://www.jstor.org/stable/4525941,最后訪問日期:2020 年10月30 日。。探險隊到達越南河內后首先在當地調查柬埔寨、中越邊境地區。隨后探險隊從河內出發,“1907 年4 月15 日到達昆明”①楊梅:《近代云南西文文獻》,第52 頁。。探險隊為了更高效地完成考察工作,在昆明分成兩組:勒帕熱與弗勒萊爾一組,多倫與波依烏一組。多倫本打算獨自前往遂富,但波依烏堅持要求隨行,多倫在信中說道:

年輕的波依烏對探險工作表現出了極大的熱情、耐力和勇氣。到達云南省后,當波依烏得知我即將獨自前往羅羅居住地區后,他懇求我不要讓他錯過這個機會,讓他和我同行。在路上,他開始高燒,堅持到遂富只能住院治療。②Henri d’Ollone, “Chronique: Chine,” T’oung Pao Séries II 8.4 (1907): 593-596, https://www.jstor.org/stable/4525958,最后訪問日期:2020 年10 月30 日。

勒帕熱與弗勒萊爾進入貴州調查彝族和苗族,觀察和記錄當地的城鎮村落和居民生活。第一次考察結束后,勒帕熱探險小組向地理協會提交了彝族和苗族的人類學、語言學考察報告,附帶二十多份當地題記。

多倫小組離開昆明后,沿螳螂川、普渡河河谷(Pou-Tou-Ho)到達金沙江邊,渡過金沙江繼續北行,經會理于6 月12 日到達遂富。③Ibid.多倫小組與建昌(西昌)首府寧遠府的耶穌會士蓋布里昂(Père Guébraint,生卒年不詳)在此會合,一同踏上了進入涼山彝族聚居區的旅程。他們從寧遠府出發,穿越羅羅獨立生活的大涼山地區,蓋布里昂神父負責翻譯工作,探險隊走遍羅羅生活的所有地區,勘察、測量所到地區的地理數據,收集羅羅的人類學、社會學資料。此后,多倫坐船沿金沙江而下,在瀘州登岸南下到敘永縣考察苗族村鎮,完成了羅羅居住地區的第一次科考工作。多倫在報告中透露了之后的探險計劃:

這一次,我無法在報告中詳述與羅羅研究相關的所有問題,我將繼續深入研究其中幾個重要問題。波依烏痊愈后,我將返回云南省,并嘗試探索之前未走過的路線,尋找先祖為羅羅的摩梭人聚居區;接著我們將出發前往建昌,再一次從北部進入遂富,全面考察羅羅居住地區。如果時間允許,我想獲得盡可能多的各類信息。我向您保證羅羅尚有很多令人感興趣的問題有待解決。④Ibid.

全體探險隊員在昆明會合,他們分類、對比了各自帶回的資料,繼續調查昆明附近的遺跡和碑銘題記,打算擴大彝族聚居區的考察范圍。探險隊再一次分為兩組分別考察西南民族地區:勒帕熱與弗勒萊爾進入川西地區調查亞龍溝;多倫小組離開云南再一次經建昌回到羅羅生活的邊界地區寧遠府,沿途開展地理測量與人類學調查。多倫考察了云南府至會理州的路線,向法國駐云南大使館提供了詳細的地理資料,為法國向北延伸滇越鐵路的計劃提供數據支持,他尤其強調了建昌的重要性:

對于法國來說,我認為建昌是最重要的地方,因為它是云南到四川中部和西藏的必經之路,是法國承辦的云南鐵路途經之處,是四川進入云南的主要通道。最后,羅羅居住在建昌東部地區,摩梭人、傈僳族、藏族等居住在建昌西部地區,我們便在此地進行少數民族人類學調查工作。⑤Henri d’Ollone, “Chronique: Chine,” T’oung Pao Séries II 9.4 (1908): 633-638, https://www.jstor.org/stable/4526037,最后訪問日期:2020 年10 月30 日。

1907 年10 月18 日,多倫在云南府寫給地理協會主席的信件中簡述了探險隊自1907 年7 月8日至1907 年10 月18 日的第二次考察路線,多倫小組首先從云南省出發經會理州至寧遠府,自寧遠府開始從西向東穿越大涼山,經交腳、竹核、沙馬直至揚子江,之后到達雷沒。之后,多倫順揚子江自康南向南前進直至永寧,之后向西前進到達鎮雄,取大路回到云南府,途經威寧、宣威、曲靖、馬龍和楊林。⑥Henri d’Ollone, “Correspondance: Mission d’Ollone,” T’oung Pao Séries II 9.1 (1908):100-108, https://www.jstor.org/stable/4525972,最后訪問日期:2020 年10 月30 日。為還原多倫考察路線,此處涉及地名為原地名。多倫詳細記錄了自屏山通往云南府的三條水路:第一條是西線路線,遂富或敘州—昭通—東川路線;第二條路線是納溪—貴州永寧—畢節—威寧—楊林,到達楊林之后回到第一條路線,此條線路路程最短;第三條是東線路線,走貴陽至沾益后取道第二條路線至云南府。至此,探險隊結束了云南的考察活動,準備進入四川繼續展開考察。

三、多倫對四川甘肅涉藏州縣的考察

1907 年11 月1 日,多倫探險隊再次從昆明出發,北上經武定來到金沙江邊,渡江到達西昌。隨后,探險隊向“進藏門戶”康定前進。由于康定形勢不穩定,多倫一行掉頭東行,自雅安乘船到達樂山,發現樂山大佛,從樂山西行登上峨眉山,溯岷江而上于1908 年3 月到達成都。在成都休整一個月期間,法國駐四川領事館的大使安迪(Bons d’Anty,1859—1917)接待了多倫探險隊,多倫與另一位法國探險家呂真達(A.F.Legendre,1867—1951)會面。多倫收到了法國各機構提供給探險隊的補助,共計8000 法郎,他在報告中詳細列舉了款項來源和補助金額:

我很高興地通知大家,我到達這里時收到了探險工作補助的通知,分別是金石與美文學院提供的2000 法郎、法國印度支那政府提供的5000 法郎、法國亞洲學會提供的1000 法郎,并保證后續還會向探險隊提供資助。目前,我們在預算已所剩無幾并且后續開支會增大的情況下收到了這些珍貴的資助,我們即將到達甘肅與四川交界地區的涉藏州縣,這片區域沒有任何一個安定的城鎮,探險隊無法補充補給,我們需要在很長一段時間里自帶口糧,這無疑會增加我們的開支。①d’Ollone, op.cit., pp.633-638.

探險隊前往四川北部的涉藏州縣,于1908 年4 月10 日到達松潘。松潘當地官員阻止多倫探險隊進入松潘以北地區,歷經兩周時間(4 月10 日至23 日)反復交涉后終于和當地官員達成了進入北部地區的協議。4 月24 日,當地官員為探險隊雇用牦牛運輸行李,并派遣八名護衛保護探險隊進入松潘以北的涉藏州縣。護衛隊由一名軍士和七名士兵組成,每位成員都會說漢語與藏語,如果探險隊和當地居民發生沖突,護衛隊可以向居民解釋探險隊受中國政府保護,盡可能保證探險隊成員的人身安全。同時,探險隊將前期考察成果和搜集的考古發現先運往蘭州。

出發的第二天(4 月25 日)晚上,探險隊就丟失了三匹馬匹,多倫馬上寫信聯系當地官員,但一直未追回被盜馬匹。多倫對這段路程記錄道:

這些蠻荒地區中,當地政府僅對一些相對容易進入的山谷劃定了道路,建立了驛館,提供進入涉藏州縣的補給和裝備。除了這些道路,其他路線條件極為艱苦,馬匹無法通行,只有事先與中國政府和當地居民達成協議方可通過這些道路。選擇這些條件艱苦的道路自然就放棄了驛館的舒適,甚至連馬車運輸都無法實現。②Ibid.

探險隊缺少燃料,在海拔3700 米至4500 米的嚴寒地區艱難前進,之后又有兩匹馬因過度勞累死亡,所有隊員都生病了。5 月5 日探險隊收到法國駐四川領事館大使安迪的信件,安迪勸說探險隊放棄考察涉藏州縣,多倫等人討論后堅持繼續前進。探險隊繼續北上,5 月19 日到達距離“拉章的喇嘛廟”(Lamaserie de Lhabrang)100 公里的村莊科才。此處“Lhabrang”意為拉章,而拉卜楞寺是藏語“拉章”的變音,故推測此地應為拉卜楞寺。多倫派遣勒帕熱、波依烏、護送隊的軍士和三名士兵先輕裝前進,期望先遣隊會見拉卜楞寺周邊區域的政府官員以期獲準探險隊進入該地區。但是5 月24 日多倫收到先遣隊成員的信件,信中寫道:“當地居民在拉卜楞寺附近襲擊了勒帕熱、波依烏,奪走了馬匹和武器,目前兩人下落不明。”③d’Ollone, op.cit., pp.696-705.探險隊只能冒險進入拉卜楞寺周邊區域尋找兩位成員的下落。多倫到達后找到勒帕熱和波依烏,并得知德國探險家臺飛(Albert Tafel,1876—1935)先于探險隊到達拉卜楞寺。臺飛從西寧出發沿洮州至河州的大路于1907 年9月28 日到達拉卜楞寺①杜軼倫:《清末德國探險家臺飛在中國西部考察活動及其地理意義》,《西藏大學學報(社會科學版)》2018 年第1 期,第59 頁,https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspх?dbname=cjfd2018&filename=хzdх201801011&dbcode=cjfq,最后訪問日期:2020 年10 月31 日。考察周邊地區。盡管遭到拉卜楞寺周邊民眾的反對,探險隊仍然拍攝了兩百余張照片資料,弗勒萊爾依據天文觀測數據準確標注松潘和拉卜楞寺的地理位置,繪制了從松潘至拉卜楞寺的路線圖。多倫選擇洮州至河州的路線,沿途記錄了黃河的各個彎道,修正了之前法國地理協會地圖中有關洮州至河州之間黃河盆地中河流或山脈標注混亂的情況,確定了松潘、黃河、拉卜楞寺、河州、洮州的地理位置。②d’Ollone, op.cit., pp.696-705.

四、多倫對中國北部地區的考察

探險隊離開拉卜楞寺繼續向北前進,于6 月5 日到達蘭州③Henri d’Ollone, “Eхploration en Chine,” T’oung Pao Séries II 10.1 (1909): 87-90, https://www.jstor.org/stable/4526056,最后訪問日期:2020 年10 月31 日。。考狄在《通報》上刊載多倫的1908 年6 月14 日的電報證實探險隊到達蘭州,內容為探險隊于4 月離開(四川)松潘縣,已到達蘭州④Henri Cordier, “Arrivée de la mission d’Ollone à Lan-Tcheou, dans le Kan-Sou,” Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 52.5 (1908): 336, https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1908_num_52_5_72260,最后訪問日期:2020 年10 月31 日。。探險隊7月7日在涼州與伯希和會面⑤Maurice Zimmermann, “Asie centrale.Mission du commandant d’Ollone,” Annales de géographie 18.98 (1909): 186-187,https://www.jstor.org/stable/23437149,最后訪問日期:2020 年10 月31 日。,多倫詳細記載了他與伯希和的會面情景:

我們在這個城市(蘭州)及其周邊發現了很多碑刻和題記,但是伯希和通知我們他到達肅州的消息阻擋了我們出發的腳步。我與伯希和約定7 月5 日將到達涼州并希望考察當地的西夏遺跡。從蘭州到涼州的道路上有很多伊斯蘭遺跡,這里有很多從中國各地來的居民,他們重建加固了曾經廢棄的堡壘,西夏王朝的遺址已經完全消失了。7 月5 日我們到達涼州,7 日伯希和探險隊到達。在我們漫長的旅途之后,我們很高興見到同胞和朋友,他們和我們一樣,剛剛花了兩年時間進行了一次艱難的亞洲探險并收獲了豐富的珍貴文件。⑥d’Ollone, op.cit., pp.87-90.

探險隊決定繼續考察中國西北地區,穿越蒙古地區繼續中國少數民族人類學調查。從涼州出發,探險隊沿戈壁邊緣和長城遺址向東行進,到達中衛。探險隊在中衛決定就此分成兩個小組:除多倫以外的探險隊成員選擇前往北京最近的路線,即穿越鄂爾多斯沙漠經太原府到達北京,一路考察中國的長城和古代戰爭遺址,并在途中發現了修筑長城的蒙恬的墓碑,多倫的探險報告中對蒙恬的身份辨識錯誤,誤認為蒙恬是秦始皇的長子。到達北京后,勒帕熱在北京各個圖書館尋找探險中發現碑刻的相關中文資料。

多倫獨自一人前往青銅峽牛首山,考察當地佛教古寺廟群,探訪平吉堡遺跡和搜集當地穆斯林的習俗、風俗習慣的資料,他對比云南與寧夏穆斯林的異同用以考察中國伊斯蘭教發展軌跡。之后,多倫穿越并考察了阿拉善地區。他花費兩周時間考察了賀蘭山至黃河之間的沙漠地區中的三個礦點,搜集當地的錢幣、弓箭頭、陶瓷碎片等文物。多倫乘火車于9 月27 日到達北京,此后他又前往上海。考狄收到多倫于1908 年11 月5日從上海發來的電報佐證了其在西北部的探險路線:他考察了阿拉善沙漠,繼沙畹之后又一次考察了大同府、五臺山和龍門。⑦Henri Cordier, “Nouvelles de la mission d’Ollone dans le Nord-Ouest de la Chine, rencontre avec la mission Pelliot,” Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 52.10 (1908): 785-787, https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1908_num_52_10_72180,最后訪問日期:2020 年10 月31 日。回法國的旅途中,多倫參觀了高棉的吳哥窟、爪哇島上的波羅布度神廟(Boro-Boudour),拍攝了大量照片,最終于1909 年2 月4 日星期四到達法國①“Chronique: France,” T’oung Pao Séries II 10.1 (1909): 110, https://www.jstor.org/stable/4526063,最后訪問日期:2020 年10月31 日。,探險隊中的弗勒萊爾和波依烏先回到法國,弗勒萊爾進入地圖繪制單位工作,勒帕熱則留在北京負責翻譯此次探險所搜集的中文材料。1910 年6 月17 日,多倫在法蘭西金石與美文學院匯報了他在中國西部的考古探險活動。②“Chronique: France,” T’oung Pao Séries II 11.4 (1910): 546, https://www.jstor.org/stable/4526174,最后訪問日期:2020 年10月31 日。

雖然多倫的探險成果在考古意義上不及伯希和探險隊,但是他在地理學和人類學研究方面獲得了大量考察成果。多倫探險隊的探險路程長達上萬公里,帶回了超過2000 張圖片資料,225 份各類語言的碑銘,46 個非中文詞匯。在歷史方面,探險隊考察了大量的佛教寺院和佛教塑像,獲得了回族、彝族、苗族等少數民族的碑刻,例如云南馬太師、馬雨亭墓碑、祿鄧羅羅銘文和四川的松潘墓碑;在人類學方面,多倫沿途記錄中國各地穆斯林的生活習慣、當地風俗,他將中國的穆斯林分為兩大類,即居住在新疆地區的維吾爾族和居住在云南、甘肅、廣州、北京等多地的回族教徒。多倫進入大涼山地區采集到羅羅、摩梭人、苗族的人類學資料。考狄以多倫的人類學資料為依據,在《通報》上發表了有關云南少數民族的人類學論文,分別為《羅羅現狀》(“Lolos 羅羅:état actuel de la question”)、《摩梭人》(“Les Mosos.Mo-sié 麼些”)。多倫收集的四川、甘肅涉藏州縣當地的社會、經濟、文化資料為研究20 世紀初四川、甘肅的涉藏州縣的經濟文化發展、民眾社會生活狀態提供了大量珍貴材料。在地理方面,因法國政府計劃將滇越鐵路向北延伸,多倫向法國駐云南領事館提交了云南府至會理州的詳細地理數據。③d’Ollone, op.cit., pp.633-638.多倫探險隊補充了法國對于中國西南部的地理知識空白,糾正了法國地理協會地圖中關于黃河上游地區所出現的錯誤。多倫對此次探險總結道:

這次探險的主要目的并非考古,而是對中國西部尚未開發地區進行地理、人類學科考,尤其是考察當地摩梭人、羅羅和西番人的情況。我們主要針對地理、地質、人類學、人種志、政治制度、伊斯蘭教的傳播和特性展開調查,在探險隊成員的共同努力下,完成了從東京(Tonkin,越南北部一地區的舊稱)到北京超過一萬公里的探險旅程。④Henri d’Ollone, “Recherches archéologiques et linguistiques dans la Chine occidentale,” Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 52.4 (1910): 250-266, https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1910_num_54_4_72640,最后訪問日期:2020 年10 月31 日。

五、結 語

20 世紀上半葉法國在中國西部的探險活動頗多,奠定了法國對東亞人類學、地圖學、語言學和考古學等領域的基礎文獻和研究方法。1906—1908 年,多倫在中國西部地區進行了歷時三年的科學考察。在考察中,多倫探險隊進行了地圖測繪、圖片攝繪、標本收集、考古活動等多項工作,運用西方地理學、人類學、社會學的理論和方法,使用自然和人文地理要素相結合的方法記錄和研究中國西部地區,并出版了《中國穆斯林調查》(Recherches sur les Musulmans Chinois)、《中國少數民族的語言和文字》(Langues et écritures des Peuples Non Chinois de Chine)等專著,在法國多個學術期刊上發表考察報告和論文,是法國學界對于中國西部地區人類學研究的一次總結和創新。當然,多倫探險活動的學術意義和科學價值仍有深入討論和研究的空間。